16~19世纪中国外销丝绸及其装饰艺术

2021-03-13袁宣萍张萌萌

袁宣萍 张萌萌

我国是丝绸的发源地,历史上曾长期处于技术领先地位。自古以来,丝绸都是重要的外销产品,也是中国物质文明的表征之一。鉴于丝绸在外销市场上的无限风光,以至欧亚之间的贸易往来与文化交流的大动脉,都以“丝绸之路”命名。随着16世纪大航海时代的来临,世界拉开了全球贸易的大幕,中国丝绸从此和西方市场直接关联,而不必再通过波斯、阿拉伯等中东商人的中介。也因为如此,中国外销丝绸从此就与西方的市场需求、流行时尚与技术发展密切相关。本文试对16~19世纪我国外销丝绸在不同阶段的产品类型与装饰风格进行梳理,并考察其与西方艺术风尚之间的关系。

一、16~19世纪中国外销丝绸贸易的概况

我国丝绸针对西方市场的直接贸易始于16世纪中期。葡萄牙人首先来到中国并在澳门建立贸易据点,其后西班牙以菲律宾的马尼拉为据点,荷兰以印尼的巴达维亚(今雅加达)为据点,争先恐后地与中国展开贸易并获得丰厚利润。17世纪荷兰被称为“海上马车夫”,18世纪英国介入中国贸易,法国、瑞典、丹麦、普鲁士德国等也先后跟上,但海上霸主的地位属于英国。1783年美国独立战争胜利后的第二年,也派出了驶往广州的第一条贸易船——“中国皇后号”,从此开始了中美之间的直航贸易。从16世纪中期至19世纪,中国以广州为主要通商口岸(1757~1842年间为唯一口岸),与欧美各国开展直接与间接贸易。这一期间,中国的丝绸、茶叶、瓷器、漆器、家具以及各种原料和杂物,大规模运往西方各国,其中丝绸又是最为重要的大宗产品之一。

这里要说明的是,广义上的外销丝绸包括生丝原料、坯绸和制成品三类,而狭义上的外销丝绸一般指制成品,即成品绸与服饰。与张骞通西域后丝绸之路上的丝绸贸易不同,16~19世纪的西方各国都已能生产丝织品,尤其是意大利、法国、西班牙,以生产精美的锦缎与丝绒产品著称。荷兰、英国也有一定的丝绸生产规模,美国也在19世纪发展起丝织业。但是,中国的蚕丝业规模却是西方无法比拟的,尤其是浙江的蚕丝,是织造高档丝绸不可缺少的原料,有“湖丝遍天下”的美誉。因此,西方与其说需要中国的丝绸制成品,不如说更需要中国的生丝原料。而我们通常所说的外销艺术品,不是指原料,而是指那些在造型、色彩和纹样上具有独特风格、针对西方市场设计的具有艺术价值的制成品,因此本文所说的外销丝绸,指的是用提花、手绘和刺绣等工艺装饰的丝绸制成品。

从现有资料来看,这些具有艺术价值的丝绸制成品销量并不大,它们似乎没有被纳入各国东印度公司大宗采购的清单,更可能是顾客委托船员在中国采购的私人贸易。根据英国学者的估计,这类外销丝绸在每年英国向中国进口商品总额中的比例不会超过百分之五,一般年份在百分之一徘徊。这种私人委托的清单有产品名称、数量和相关描述,有时还会附有样品,其中有少量样品和清单被保存下来,成为此类贸易存在的证据。当然,三百多年的贸易也积累了相当数量的外销丝绸,有些被消费损耗掉了,有些保存在豪宅中,还有一些进入了博物馆。在外销艺术品研究逐渐兴起的今天,还有一部分回流进入了国内相关机构,如广东省博物馆和中国丝绸博物馆就收藏了不少外销丝绸艺术品。然而,目前世界上外销丝绸的存世量,尚没有一个确切的统计数据。

二、16~19世纪中国外销丝绸的市场

中国外销丝绸的市场首先是欧洲。在16~19世纪的三百多年中,欧洲各国纷纷成立东印度公司,派出商船驶向广州。据有关数据统计,1736年,有12艘欧洲商船到达中国广州,其中英国五艘,法国三艘,荷兰两艘,丹麦和普鲁士各一艘。到1757年,共有27艘商船前来贸易,其中英国增加到10艘,可见18世纪英国在中国贸易中的地位。东印度公司在其中扮演着重要的角色,而公司是以股份制形式运行的。每当贸易商船从中国返回,都是一场分享利润的盛宴,宫廷代表、贵族、商人等各路人士纷至沓来,参与珍贵物品的拍卖,完成私人贸易的交接,而大宗商品则流入市场。不久以后,报纸上都会出现与中国商品有关的销售广告。

南美是中国丝绸的另一个市场,这个市场由西班牙人掌控。1492年,哥伦布携带西班牙国王致契丹大汗的国书踏上寻找中国的航程,却意外地到达了美洲。16世纪东方航线开辟后,西班牙人就以菲律宾的马尼拉为据点,与中国展开间接贸易,即由葡萄牙人或中国商人将货物运往马尼拉,西班牙人再将它们装上驶往美洲大陆—新西班牙的大帆船。尽管西班牙未能如愿在中国本土获得贸易据点,但却从中国—菲律宾—墨西哥的大三角贸易中获利丰厚。17世纪西班牙虽已衰弱,但根据记载,直至18世纪前期,每年仍有不少来自澳门、厦门、广州的中国货船到达菲律宾。今天南美各国应当保存着不少中国外销丝绸,但因为资料的缺乏,我们对其数量和种类所知无多。

美国市场是最晚加入的。独立战争(1775~1783)结束后的第二年,美国就迫不及待地派出了“中国皇后号”商船,在中国采买丝绸、茶叶等货物运到美国销售。与欧洲不同,美国的丝织业基础较弱,因此,除输入中国生丝外,丝织品的输入量也不在少数,这种情形一直持续到19世纪20~30年代。最受欢迎的商品除了织绣品,还有被称为“南京布”的江南土布,为了这些美丽的织物,商人们出入于丝绸商店和广东的洋行中。据说每年出口到美国的丝绸数量有数百万码,各种图案、尺寸和质量的丝绸都能买到,但其中华丽的制成品多以私人贸易的形式进行。随着中国生丝的大量进口,美国丝织业也在各地蓬勃发展起来。

综上所述,中国外销丝绸是为西方市场量身定制的,不属于茶叶、生丝等大宗产品,是具有艺术性质的制成品,以私人贸易形式从中国流向欧洲、南美和美国市场。从16世纪中期到19世纪,丝绸贸易时有起伏但未曾停止,是大航海时代全球贸易的一个组成部分。

三、16~19世纪中国外销丝绸的产品类型

保存到今天的中国外销丝绸不多,西方国家的博物馆、基金会有一部分收藏,其中主要有英国维多利亚与阿尔伯特博物馆(Victoria and Albert Museum,以下简称V&A博物馆)、美国大都会艺术博物馆(Metropolitan Museum of Art)、美国皮博迪与埃塞斯博物馆(Peabody Essex Museum)等,俄罗斯艾米塔什国立博物馆(The State Hermitage Museum)也举办过相关展览。综合这些博物馆的藏品以及相关出版物,可以对16~19世纪我国外销丝绸的种类、用途有所了解,从中发现不同时期的产品类型与特点。

我国外销丝绸的种类,从装饰工艺上说,主要有手绘、刺绣和提花三种。从用途上说,主要有服饰面料和室内装饰用品(如床饰织物,包括床罩和床帘,以及窗帘、墙饰、家具织物等),还有一部分是服饰品,如披肩、手帕、鞋子、手套、阳伞等。在那个以东方物品为时尚的年代,它们是西方女性展现自身品味和魅力的重要道具。

从各机构收藏的外销丝绸看,16世纪晚期及17世纪初输出的主要是宗教服饰,如天主教神父的法服等,工艺以提花锦缎为主。在V&A博物馆藏有一件三色提花绸残片,以红、蓝、黄三色经丝分区织成,主题纹样为戴着皇冠的双头鸟,双爪各抓着一支箭,下为花瓶,配饰为缠枝花卉与鸟。Kelekian基金会也收藏了极类似的一块丝绸(图1)。在V&A博物馆还有两件红地提花锦缎残片,工艺较复杂,可能是天主教法服的一部分,主题纹样类似。双头鹰是欧洲哈布斯堡家族的徽章,16~17世纪西班牙与葡萄牙一度处于这个家族的统治之下,而双头鹰、花瓶与箭的组合,则是哈布斯堡家族资助下圣奥古斯丁修会的象征。图案与配色是西方式的,而缠枝花卉又与中国传统纹样相联系。因此,这些织物被认为由中国工匠织造。除了提花外,刺绣也被用于早期的宗教用品。V&A博物馆收藏了一件刺绣装饰的十字褡,中间绣着圣母子、圣安娜,两边配衬卷曲的花茎、凤鸟和鹿的纹样,明显与中国装饰艺术相联系。

图1:16世纪双头鸟纹样的提花绸,英国Kelekian基金会收藏

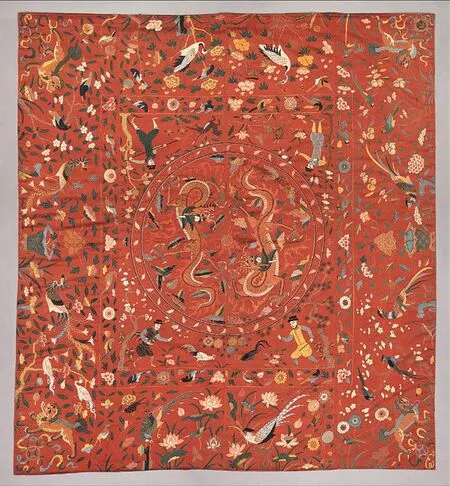

从17世纪起,刺绣工艺在外销丝绸中得以广泛应用,除用于宗教法服外,还大量用于室内装饰。我们今天能见到的外销刺绣品,如被单、床罩和床帘等,有一些属于17世纪。美国纽约大都会艺术博物馆收藏了两件17世纪早期的床品,一件是红色刺绣床罩,中央是双龙戏珠的团窠纹样,两龙旋转对称,外饰方形边框,在边框的四个角上各绣一位站在花树下的绅士,着装打扮是16世纪末或17世纪初葡萄牙与西班牙男装风格,边框外至床罩边缘则绣满了莲塘、瓶花、花树与狮子、凤鸟等,是典型的中国纹样。这件床罩应该是中国绣工为葡萄牙或西班牙市场制作的,纹样体现出不同文化交错杂糅的风格 (图2)。还有一件儿童用绣被,风格类同,但刺绣部分是另外缝缀上去的。团窠内的主题是高大的瓶花旁分立一男一女,均穿着16世纪末17世纪初的西式服装,但花瓶上的龟背纹、团窠外的莲塘水禽和各种花鸟,却带着强烈的中国色彩。这种艺术风格的外销刺绣床品在18世纪及19世纪前期得以延续。从各地的收藏看,面料以缎为主,色彩有黄色、红色、蓝色、奶白色等,以彩色丝线和平绣针法,绣出繁密华丽的纹样。纹样的布局,大部分是中央一个大团窠,四周满布花树禽鸟,四周有较宽的边饰,有时还加上流苏装饰,只是团窠中的主题纹样有所区别。

图2:17世纪丝绸刺绣床罩,美国大都会艺术博物馆收藏

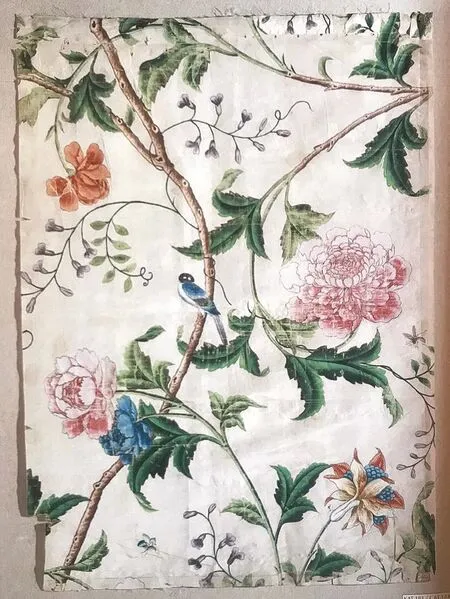

18世纪还见证了中国外销手绘丝绸的繁荣。很难断定手绘丝绸兴起的确切时间,但基本上可以追溯到17世纪晚期。与此同时,一种色彩明亮的手绘壁纸也开始流行,其实很多壁纸本来就是将图案画在绢上,经装裱后再作为墙纸贴在墙上。中国绢本绘画历史悠久,但18世纪的绘画材质大多改为宣纸,且高雅的文人画家也不会与外销作坊有什么关联。然而,手绘丝绸的传统却从未断绝,我们可以在明清两代的丝绸服饰上看到手绘加缂丝、手绘加刺绣或纯手绘的精美案例。广州的作坊为西方市场制作了大量手绘丝绸面料,其用途如下:一是服装,18世纪流行异国情调,来自中国的手绘丝绸与来自印度的印花棉布,都是女性裙装(Robe)的最佳选择。与棉布不同的是,手绘丝绸多以绢、纺等面料制作,不但赏心悦目,而且穿着行走时面料摩擦产生沙沙的丝鸣声,这是印花棉布所不具备的魅力!V&A博物馆和美国大都会艺术博物馆均有此类18世纪的裙装保存下来,可谓美轮美奂(图3)。二是室内装饰,用作床罩、床帘、窗帘以及墙布,特别是花鸟纹手绘丝绸,与同时期的花树与鸟壁纸在题材与风格上相当重合,甚至可能是在同一个作坊里设计制作的 (图4)。有趣的是,有很多没有经过裁剪的手绘面料保存到今天,推测可能是时尚变迁的关系,远渡重洋而来的丝绸很可能因错过流行而被搁置。

图3:18世纪手绘丝绸女装,美国大都会艺术博物馆收藏

图4:18世纪花鸟纹手绘丝绸,俄罗斯艾米塔什国立博物馆收藏

19世纪起,另一类外销织绣品如异军突起、大放异彩,那就是刺绣大披肩。刺绣披肩大约是在19世纪20年代开始销往西方市场的,持续到20世纪初,又反过来在中国市场流行,其余韵一直持续到今天。此类外销披肩以丝绸为材料,用刺绣进行装饰,并加上流苏边饰。它不属于中国传统服装,完全是根据欧洲时尚的需要而设计的,有时候也作为装饰织物覆盖在家具和钢琴上,甚至装饰在墙上。披肩最初也属于私人贸易,但1840~1842年鸦片战争之后,国门打开,制造披肩的工业在广州地区发展起来,外销数量越来越大。今天在西方各国博物馆保存的,大部分是19世纪后期至20世纪初制作的刺绣披肩(图5)。

图5:19世纪丝绸刺绣披肩,V&A博物馆收藏

19世纪后期起,中式服装作为一种新的外销艺术品流行起来。中式服装自然是异国情调的最佳载体,那宽松自在的廓形、异域特色的纹样,被认为是茶服、家居服和睡袍的很好选择,甚至作为晚礼服参加舞会也是可行的。这种服装最初进口量也很少,可能是为了满足某种好奇心。1911年清王朝覆灭以后,由于帝制的取消和民众的大规模改装易服,旧式服装不断流入二手市场,导致20世纪20年代起外销中式服装反而增多(图6)。今天收藏在西方各国博物馆中的中式服装,很可能是当时被淘汰的服装,以及民国时期的仿制品,甚或戏装。对普通西方人来说,又有谁能分得清呢?

图6:外销中式丝绸服装,杭州工艺美术博物馆收藏

18世纪大放异彩的手绘丝绸,到19世纪逐渐减少。刺绣床品发展出更多式样,而提花锦缎是容易被忽略的一类产品,其纹样既有西方风格的,也有中国传统风格的,甚至有颇具现代风格的条格纹样,根据订制者的具体用途而异。与服装配套的饰品还有阳伞、绢扇(包括扇套)、手套、手帕、鞋履等等,只要有需要都可以订制。中国丝绸博物馆收藏的一把白缎地彩绣阳伞,就是这样一个精美的实例(图 7)。

图7:白缎地彩绣阳伞,中国丝绸博物馆收藏

四、16~19世纪中国外销丝绸的艺术风格

中国外销丝绸是针对西方市场设计的,主要用于服装与室内装饰,故具有较强的时尚属性,反映出不同时期的装饰艺术特点,同时中国工匠的制作,又使得它们不可避免地带有中国色彩。从16世纪中期到19世纪,西方艺术经过了巴洛克、洛可可和新古典主义、浪漫主义等多个艺术风格的变迁。而在中国,从明后期到清末,装饰艺术风格虽有变化,但并没有如同西方那样清晰的阶段性。从现存外销丝绸来看,其艺术风格既与时代变迁相关,又表现出东西方文化交融的特点。

以天主教教会用的宗教法服为例,16世纪晚期至17世纪初用提花锦缎制作的法服,主题是比较严肃的哈布斯堡家族与奥古斯丁修会的象征——戴皇冠的双头鹰与双箭,或者圣经题材,虽然也掺入了东方花草与动物,但造型严谨、布局对称、色彩沉稳,艺术风格庄重。到了18世纪,随着洛可可风格的流行,装饰艺术也变得轻快与明艳起来。如V&A博物馆收藏的一组宗教法服,包括十字褡及配套饰物(Stole,Maniple,Chalice Vell,Burse),这类本应严肃庄重的服装居然也采用了艳丽的手绘。浅色的丝绸底子上描绘出生动的缠枝花卉纹样,有牡丹、菊花、莲花等,花瓣以铅白打底,色彩过渡自然,花头栩栩如生,花枝婉转曼妙,再用金银色勾勒轮廓,明媚动人,与同时期外销彩色壁纸和外销粉彩瓷颇有异曲同工之妙(图8)。

图8:18世纪丝绸手绘法服,V&A博物馆收藏

17世纪晚期至19世纪流行的刺绣床品,纹样布局与风格比较一贯。若以中央团窠的主题来划分,可以分为三类:第一类团窠内为纹章图案,一般是私人订制的,用于特别的用途。如伦敦V&A博物馆收藏的一件修饰后的床罩团窠图案,外围用深蓝色天鹅绒作了强调,其纹章可以追溯到某个家族(图9)。收藏在俄罗斯艾米塔什博物馆的一件刺绣床罩,团窠内是一只戴着皇冠的双头鹰,双翅张开,两爪各攫一球状物,双头鹰是俄罗斯皇家徽章。类似的双头鹰纹章在其他博物馆的藏品中也能见到;第二类团窠内为中国式吉祥动物,有双龙、双凤、双狮等(图10),此二类团窠外都满布缠枝花卉与动物纹样;第三类团窠内为一朵大团花,呈中心放射性排列,此类刺绣床品数量最多,如收藏在V&A博物馆的黄缎地团花纹刺绣床罩,收藏在纽约大都会艺术博物馆的蓝缎地团花纹刺绣床罩等。中国丝绸博物馆也收藏了四件,分别为蓝缎地、红缎地、黄缎地和奶白色缎地,给人以花团锦簇的华美之感(图11)。

图9:纹章式刺绣床罩(纹章部位),V&A博物馆收藏

图10:双凤团窠式花卉纹刺绣床罩(局部),V&A博物馆收藏

19世纪初异军突起的刺绣披肩,既与新古典主义的兴起有关,也与南亚与西班牙文化有着较深的缘份。披肩起源于南亚克什米尔地区,本是当地一种羊绒制品,18世纪被英国东印度公司的高级官员作为珍贵的纪念品带回母国。18世纪晚期法国大革命爆发,西方女装以法国为中心发生了深刻的变化。华丽繁琐的洛可可时装被淘汰,取而代之的是古希腊式充满悬垂感的及地长裙,长裙用白色精细棉布制作,而一袭羊绒披肩不仅给衣衫轻薄的女子带来温暖,将华丽的披肩与简洁的长裙组合,更是营造出一种优雅美丽的女性形象。法国著名画家弗朗索瓦·热拉尔(Francois Gerard 1770~1837年)创作于19世纪初的《雷卡米尔夫人》,画中的贵族女子就是身着白色薄裙、肩裹黄色羊毛大披肩的形象。披肩逐渐流行起来,成为新古典主义时期女性时装不可或缺的组成部分。至19世纪20年代,西方客商开始在中国订制丝绸面料的披肩,用重磅的绉绸作面料,用五彩丝线刺绣,称为“中国披肩”(Chinese shawl),逐渐形成时尚,并演绎出多种花型与风格。而在西班牙文化中,因为这种披肩是通过菲律宾的马尼拉转运的,又称“马尼拉大披肩”,逐渐演变为西班牙民族服装的组成部分。跳着“弗郎明戈”舞蹈的西班牙女郎,为精美的丝绸披肩抹上了一层热情奔放的色彩。

从目前保留下来的丝绸披肩看,基本有两种,一种是白绸底上用白色丝线绣花,给人以素雅简洁的美感,大都会艺术博物馆、V&A博物馆和艾米塔什国立博物馆均有这样的藏品,纹样以花卉为主。第二种是在绉绸上施以五彩纹样,这种披肩占多数。由于披肩是对角线折叠后装饰在身上的,故有的披肩别出心裁地设计为双面双色(图5)。彩绣披肩的纹样以花卉为主,有的是规则排列的缠枝花,有的是根据披肩特点设计的主次分明的花卉,有的则加入了建筑、人物等中国元素,以强调披肩产地的东方情调。如中国丝绸博物馆收藏的一块白缎地双面绣亭台楼阁外销披肩,将广东建筑、小桥流水、戏曲人物与繁盛的花枝结合起来,对西方市场来说,这种明显的异国情调可能就是卖点(图12)。19世纪60~70年代是西方艺术史上的浪漫主义时期,东方是浪漫的所在,中国的、日本的、印度的东方元素被广泛应用,外销丝绸进一步强调异域风情,于是在花卉与动物之外更加上了东方建筑、仕女、满大人、戏曲人物等,总之营造出一个浪漫奇异的东方世界。当然,这也是西方文化中最后一个浪漫的东方想象了。

图12:白缎地双面绣人物建筑纹刺绣披肩,中国丝绸博物馆藏

结语

从16世纪中期发展起来的我国外销艺术品,在17世纪后期至19世纪前期发展到鼎盛,到19世纪中期逐渐衰落,但余韵持续到20世纪初。外销丝绸是大航海时代中国贸易的一个重要组成部分。对外销艺术品的研究,与海上丝绸之路研究一样,正在成为一个新的学术热点,而装饰艺术更是研究的重点。三百多年来,艺术史经历了巴洛克、洛可可、新古典主义到浪漫主义的流转,时代面貌也体现在外销艺术品上,而中国元素作为东方风情的表征,也奇妙地融入到为西方市场需求而设计的外销丝绸中。对今天的中国和西方观众来说,这些外销丝绸都是充满异国情调的“艺术品”,是那个开启全球化大幕的大航海时代的见证。