河北涉县鹿儿寺石窟调查与分析

2021-03-13朱己祥

朱己祥

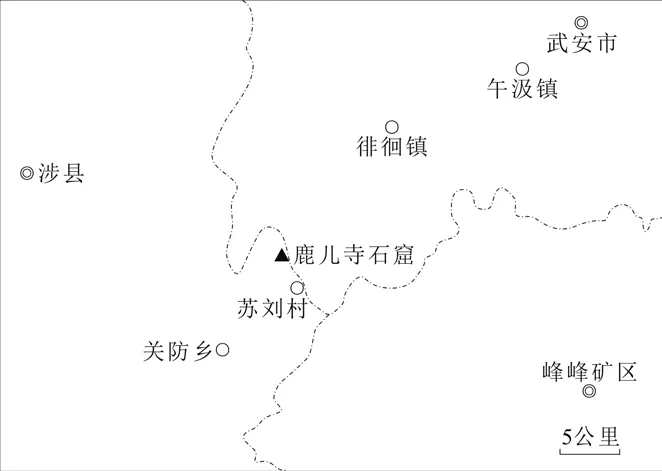

鹿儿寺位于河北省邯郸市涉县关防乡苏刘村北约2.5公里的山谷西侧(图1),地处涉县与武安市交界山区(图2),坐北朝南,始建年代不明,所存建筑皆为现代重修。此地本无村庄,因附近山岩雕刻“童子骑鹿”龛像(图3)①,故寺院名为鹿儿寺,或讹称鹿耳寺。自鹿儿寺向北有一条盘山古道,通向武安徘徊镇等地。据寺内现存明成化二十三年(1487)《重修鹿儿禅寺碑记》(附录1)、清乾隆十一年(1746)《重修山门》碑记及道光二十六年(1846)《重修庙宇创建禅堂记》(附录2)可知,该寺自宋代以来被长期废弃,明景泰年间(1450~1457)得以修复,成化二十三年修建佛殿两座、钟鼓楼两所以及廊庑、僧堂三十余间,清乾隆十一年重修山门,道光十六年(1836)至二十六年大规模修葺并创建禅房。

图1:涉县鹿儿寺

图2:涉县鹿儿寺石窟地理位置示意图

图3:涉县鹿儿寺“童子骑鹿”龛像

石窟开凿于鹿儿寺西侧约80米处、大皇山半山腰的裸露崖面,仅有一个洞窟(图4),坐西面东,略偏南4°,地理坐标为东经113°55′28″、北纬36°31′12″,海拔680米,与山下寺院相对高度约50米,之间有一条羊肠小道相通,当地人俗称作响堂洞、鹿响堂。石窟所在山体呈南北走向,山上植被茂盛、环境清幽。该石窟过去不见于史料记载,2017年3月16日笔者进行了实地调查,现将具体情况报告如下,进而阐释其图像内容与粉本来源,探讨其开凿年代和使用功能等问题。

图4:涉县鹿儿寺石窟

一、石窟现状

鹿儿寺石窟保存基本完好,无明显破坏痕迹,仅其裸露外表长期受雨水侵蚀,滋生有较多苔藓。

1、石窟外立面

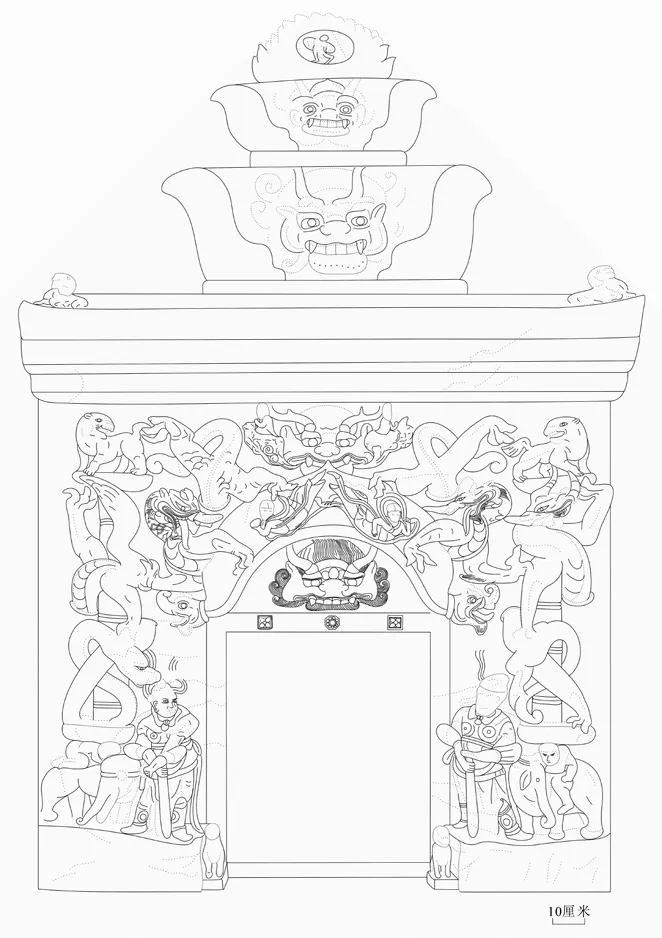

外立面被雕刻成单层佛塔结构,通高334厘米、宽205厘米(图5),由塔身、塔檐和塔刹三部分组成。塔上图像以浮雕为主,细部辅助以线刻,呈左右对称布局。

图5-1:涉县鹿儿寺石窟外立面

图5-2:涉县鹿儿寺石窟外立面线描图

(1)塔身。塔身高158厘米、宽178厘米,其下部正中辟圆拱尖楣塔门,塔门通高138厘米、宽80厘米。门洞作竖长方形,高77厘米、宽68厘米,其上端门框浮雕左、中、右三个门簪(以石窟自身为基准,全文皆同)。左、右二门簪作方形且表面雕刻四瓣花朵,中间门簪作六边形且表面雕刻多瓣花朵。门框上方为半圆形门额,门额内浮雕一正面观兽头。兽头顶生双角,双目圆睁,龇牙咧嘴,獠牙外露,鬣毛卷曲。门洞两侧有立颊,下设门槛。门槛高5厘米、进深8.5厘米,其两端设门砧石。门砧石上置蹲狮,左、右蹲狮通高(含门砧石)分别为19、20厘米。

塔门两端楣角浮雕侧面观摩羯鱼,摩羯鱼瞪眼张嘴,上吻翻卷。门楣内浮雕一对侧面观飞天,二飞天肩挎帔帛,作俯冲姿态,朝向外侧,其双腿向上弯曲,身体呈U形状。左侧飞天左手上举执帔帛、右手下垂于腰间,右侧飞天双手捧供物于胸前。门楣正上方又浮雕一正面观兽头,兽头双角生有副角,自口中向两侧吐出云朵。云朵上有一对朝向外侧的天人,左侧天人残损严重,右侧天人双手捧供物于胸前。门楣左、右两侧上方浮雕一对穿壁龙,双龙张牙舞爪,爪具三趾,作俯冲姿态,朝向外侧,其上方龙尾卷曲,中间龙身穿入壁内,下方龙首高昂并回首反顾,分别伸出一只前爪抓住圆拱,一只后爪抓住尖楣。

塔门两侧浮雕一对守门天王,二天王头系宝缯,身着铠甲,双手拄剑,立于山石,朝向前内侧,高度均50厘米。二天王外侧浮雕一对侧面观大象,大象朝向内侧,背载矮胖敦实的侏儒力士。左侧力士左手叉腰、作骑乘姿态,右侧力士跪伏于象背。二力士背扛圆形仰莲柱础,柱础上树立蟠龙柱。柱身作圆形,具束帛,柱上蟠龙张牙舞爪,爪具三趾。左侧龙绕柱穿壁而上,其下方龙尾卷曲,中间龙身穿入壁内,上方龙首高昂并朝向内侧。右侧龙绕柱穿壁而下,其上方龙尾卷曲,中间龙身穿入壁内,下方龙首高昂并朝向内侧。柱顶置圆形仰莲柱头,柱头上站立一对侧面观狮子,双狮朝向外侧并回首反顾。

(2)塔檐及塔刹。塔身上方叠涩出挑塔檐,大体分为三层,作高度简化的仿木结构。塔檐通高40厘米、宽205厘米,其檐角微翘,顶部阴线刻出瓦垄,左、右垂脊上雕刻一对卧狮,双狮昂首朝向外侧。

塔檐上方浮雕塔刹,分为下、中、上三层。下、中两层均为刹座,尺寸依次为高50厘米、宽133厘米,高40厘米、宽103厘米。刹座中部均浮雕正面观兽头,兽头造型与塔身部位兽头一致,兽头两侧线刻出山花蕉叶。上层为桃形火焰状剎珠,高50厘米、宽70厘米。刹珠中部辟椭圆形浅龛,龛内浮雕一侧面观迦陵频伽。迦陵频伽昂首挺胸,双翅舒展,朝向右侧。

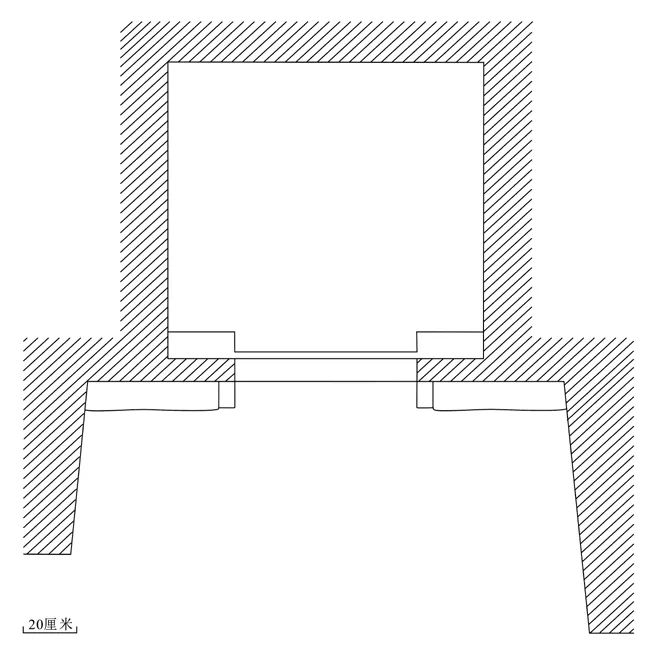

2、石窟内室

石窟内室平面近方形(图6),穹窿顶,中间高130厘米,其四壁素面,无龛像痕迹。东、西两壁宽118厘米,南、北两壁宽111厘米。内室现供奉一尊单体石雕像(图7),其头部和手脚残损,残高42厘米、宽37厘米。该像着双领下垂式袈裟,内着交领僧祗支并于腹部结带,右手上举胸前,左腿支于座上,右腿自然下垂,从造型上判断为宋明时期罗汉像残躯,并非石窟原有之物。然而,内室作为石窟的中心,开凿之初可能放置有单体佛像(或与菩萨、弟子像组合)。

图6:涉县鹿儿寺石窟内室平面图

图7:涉县鹿儿寺石窟内室单尊像

二、石窟图像

鹿儿寺石窟内室四壁无龛像和装饰,外立面作单层佛塔结构,塔身浮雕兽头、穿壁龙、蟠龙柱、天王、飞天、蹲狮、大象等多种图像,是该石窟着力表现的部分和内容,迥然有别于常见的佛教石窟。

一方面,将石窟外立面雕刻成佛塔的作法,在邯郸响堂山北齐石窟已然出现②,对称组合的穿壁龙、蟠龙柱以及兽头等图像因素,亦在北齐至隋代颇为流行。如穿壁龙见于鹿儿寺东南约27公里的涉县林旺石窟窟门(图8)③;又如蟠龙柱与兽头组合见于鹿儿寺西北约43公里的涉县堂沟石窟窟门④;再如穿壁龙与兽头组合亦见于赵县隋安济桥石栏板,该桥望柱亦雕刻蟠龙⑤。

图8:涉县鹿儿寺石窟及相关位置示意图

另一方面,鹿儿寺石窟外立面构造和图像,明显不同于涉县北齐至隋代石窟,与中原东部盛行的唐代佛堂形组合式造像塔关系密切。在毗邻该石窟的冀南、豫北和鲁西地区,保存有诸多图像粉本接近实例。冀南者如鹿儿寺东北约27公里的武安市沿平寺唐代造像塔(图9)⑥。豫北者如浚县福胜寺唐开元十七年(729)造像塔、天宝七载(748)造像塔⑦,以及滑县留固镇出土唐代造像塔(图10)⑧。鲁西者如阳谷县关庄村出土唐天宝十三载(754)造像塔⑨。此外,美国纳尔逊·阿特金斯艺术博物馆也收藏有一件同类实例(图11)⑩。

图9:武安沿平寺唐代造像塔佛堂形塔身前壁及线描图

图10:滑县留固镇唐代造像塔佛堂形塔身前壁(引自《安阳文物精华》65页)

图11:美国纳尔逊·阿特金斯艺术博物馆藏唐代造像塔散石(引自《海外及港台藏历代佛像》225页)

上述六座造像塔均作密檐式结构,与鹿儿寺石窟外立面的单层佛塔结构不同。然而,它们的第一层塔身作微缩佛堂表现,系图像集中所在,所占高度比例最大,与鹿儿寺石窟情况一致,其图像因素与组合也存在共性。其一,鹿儿寺石窟辟圆拱尖楣塔门,门洞具立颊和门槛,门砧石上置蹲狮,塔门两侧浮雕守门人,结构和设置如同佛堂。尽管上述造像塔常配置二守门力士,不同于鹿儿寺石窟配置二天王情况,然力士与天王所处位置相同,且此类造像塔亦存在配置二天王(如浚县福胜寺开元十七年<729>塔),以及一力士、一天王情况(如安阳灵泉寺西侧唐代造像塔)⑪,可见力士与天王的功能并无实质区别,都是用来守护佛堂;其二,鹿儿寺石窟的多数图像因素,均见于上述造像塔。如正面观兽头,侧面观摩羯鱼楣角、飞天、穿壁龙、迦陵频伽,以及蟠龙柱等;其三,鹿儿寺石窟的图像因素组合方式,与上述造像塔大体相同。如门额内和门楣正上方浮雕兽头,门楣内对称浮雕飞天,门楣左、右两侧上方对称浮雕穿壁龙,且内侧龙爪抓于门楣。又如蟠龙角柱的莲花柱础,由矮胖敦实的侏儒力士背扛,莲花柱头上站立狮子。

由此可知,鹿儿寺石窟与上述唐代造像塔使用了类似的图像粉本,此种作法在中国佛教石窟中极其罕见,为目前所知唯一实例。涉县地处太行山八陉之第四陉滏口陉位置,历代均为秦晋与冀鲁间的交通要冲,唐代则是连接河东道与河北道的孔道。考虑到上述唐代造像塔实例众多,且广泛流行于中原东部,故而鹿儿寺石窟外立面图像应受到涉县以东地方唐代造像塔影响。

三、石窟开凿年代及其使用功能

1、开凿年代

鹿儿寺石窟不见于史料记载,也未发现刊刻题记,只能基于石窟形制和图像,分析其开凿年代。如前文所述,鹿儿寺石窟的图像粉本与冀、豫、鲁交汇地区的唐代佛堂形组合式造像塔关系密切,因此其开凿年代应与后者一致。

据学界刊布资料和笔者调查所知,佛堂形组合式造像塔创始于北朝晚期,初唐晚期至盛唐时期盛行于中原东部,有据可查实例(含散石)共108座(件)⑫。其中,纪年明确的唐代实例有48座,均建造于高宗至玄宗时期,以赞皇县治平寺唐仪凤三年(678)造像塔年代为最早⑬,最晚的是浚县大八角村唐天宝十四载(755)尹守珪造像塔⑭、博兴县出土唐天宝十四载(755)造像塔散石等⑮。因此,鹿儿寺石窟的开凿年代大体可界定在这一时间范围。

进一步而言,上述与鹿儿寺石窟关系密切的唐代造像塔中,浚县福胜寺双塔分别建造于唐玄宗开元十七年(729)、天宝七载(748),阳谷关庄村塔建造于天宝十三载(754),武安沿平寺塔、滑县留固镇塔以及纳尔逊·阿特金斯艺术博物馆塔从其主尊造型及图像组合判断也属于玄宗时期。同时,鹿儿寺石窟的兽头造型和风格,亦与博兴出土天宝十四载(755)造像塔散石同类图像极为相似。综合判断,鹿儿寺石窟开凿于盛唐玄宗时期的可能性最大。

2、使用功能

鹿儿寺石窟外立面雕刻成佛塔,内设方形佛堂,使得石窟兼有佛塔和佛堂的功能,施主既享有造塔功德,又便于其人礼拜主室佛像,其整体结构和规模也大体等同于彼时盛行的单体佛堂形组合式造像塔。

唐代佛堂形组合式造像塔主要配置在寺院佛殿左、右两侧前方位置,从刊刻铭文来看,其功能主要是为去世或健在的亲人积累功德、乞求福报,以期脱离苦海、早归净土。如阳谷关庄村天宝十三载(754)塔记,“愿七代先亡身生净土,见存眷属并皆离苦”⑯。不同之处在于,鹿儿寺石窟开凿在崖壁上,无法进行右绕礼拜。整体而言,该石窟的图像粉本与唐代佛堂形组合式造像塔关系密切,二者功能应该大体相当。

四、余论

1、正面观兽头的界定

正面观兽头在鹿儿寺石窟反复出现四次,造型基本一致,均顶生双角,怒目圆睁,龇牙咧嘴,獠牙外露,鬣毛卷曲。这种正面观兽头受到汉文化铺首图像影响,其与圆拱尖楣塔门、侧面观双龙的组合,最晚于北齐至隋代已在河北南部形成,见于大都会博物馆藏北齐至隋代四面造像塔(图12)⑰,后又被广泛运用在与鹿儿寺石窟关系密切的唐代佛堂形组合式造像塔。塔门与兽头、双龙的组合,可能由墓门上的兽(含兽头、半身兽)与青龙、白虎组合演变而来,如北齐武平二年(571)徐显秀墓墓门所示⑱。造像塔相对于墓葬而言,以双龙取代了龙、虎,以契合自身佛教主题,凸显龙的护法功能。由于塔门体量有限且不设门扉,故而兽与双龙位置常转移到门楣上方,部分兽保留在门额位置(图11)。

图12:美国大都会博物馆藏北齐至隋代四面造像塔(李静杰摄)

正如鹿儿寺石窟及相关造像塔所示,正面观兽头顶生双角,并与侧面观龙、蟠龙柱组合配置,其表现正面观龙头的可能性最大⑲。龙位列佛教“天龙八部”之一,正面观龙头气势威严的模样,一方面突出其护法身份;另一方面彰显出守卫职责,还可能吸收了源自铺首的辟邪功能。因此,此类兽头还频繁运用于唐代经幢、瓦当、石棺以及墓门等多种载体,如济南市博物馆藏历城区出土唐开元九年(721)石棺前挡⑳,可见其护卫和辟邪功能已深入到社会生活的方方面面。

2、笈多式背障图像的影响

鹿儿寺石窟外立面塔门浮雕长吻翻卷的摩羯鱼楣角,其两侧边缘大象上的力士背扛仰莲柱础,柱础上树立蟠龙柱,仰莲柱头上站立狮子。除大象外,其余图像因素在唐代佛堂形组合式造像塔上均有配置。这种特殊的图像组合,不见于唐玄宗以前的造像塔,可能受到印度笈多式佛座背障的影响。

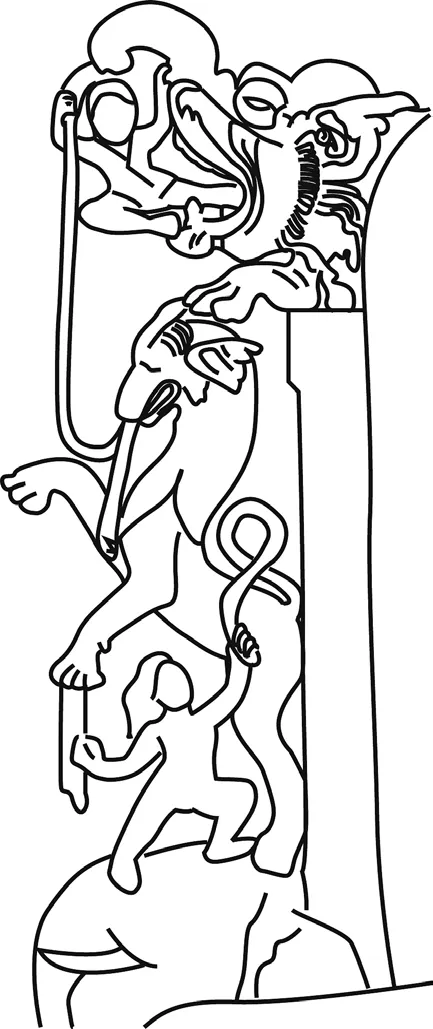

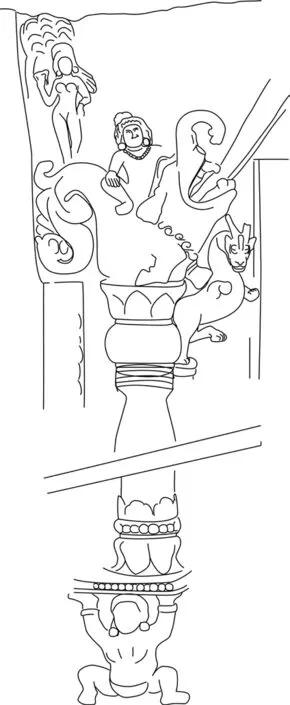

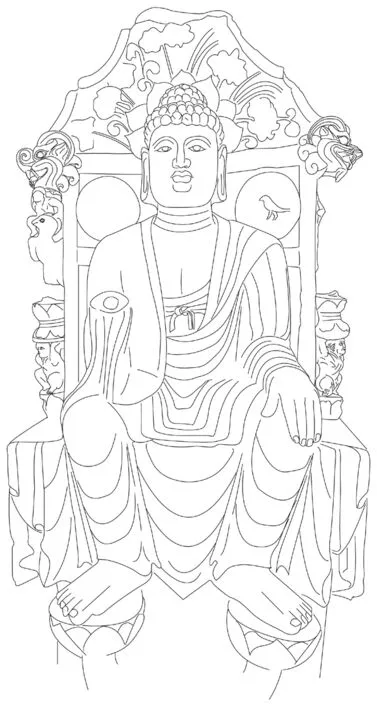

据学界研究,笈多式佛座背障由摩羯鱼、后肢直立的狮身怪兽、力士(或童子)等形象组合而成,约形成于笈多前期,与汉地关系密切者见于西印度石窟㉑。如阿旃陀石窟第16窟佛座背障(图13)㉒,力士站立于象背,其上方有后肢直立的狮身怪兽,怪兽上方雕刻摩羯鱼,摩羯鱼口中吐出力士。类似图像也用作窟门或佛堂的门框装饰,见于阿旃陀第6窟(图14)㉓,其中力士扛举圆形立柱,立柱具莲花柱础和柱头,柱顶雕刻摩羯鱼,摩羯鱼前下方有后肢直立的狮身怪兽。笈多式背障图像在唐高宗时期被大量用作洛阳地区优填王像的佛座装饰,武周以后多用作倚坐弥勒佛的佛座装饰。如山西稷山县出土的唐天宝四载(745)弥勒佛像(图15)等,乃至作为菩提瑞像特征之一大量出现在四川地区。在藏传佛教造像规范中,类似图像被称作“六拏具”㉔。整体来说,在西印度图像中怪兽均由大象承托且怪兽似狮身马面,汉地图像中均以力士扛举莲台,怪兽立于莲台之上且以狮身鸟嘴形象者居多。两地图像因素及其配置不管如何变化,摩羯鱼与狮身怪兽、力士(或童子)的组合基本不变。

图13:印度阿旃陀第16窟佛座背障局部线描图(王友奎绘)

图14:印度阿旃陀第6窟下层佛堂门饰局部线描图(王友奎绘)

图15:稷山出土唐天宝四载(745)倚坐弥勒佛像线描图(王友奎绘)

比较而言,鹿儿寺石窟及相关唐代造像塔一方面保留了摩羯鱼、扛举莲座的力士、怪兽(狮子)等图像因素;另一方面图像因素的组合方式又与汉地笈多式背障差异明显。首先,这些因素主要装饰在塔身正壁,不同于后者装饰于佛座。其次,前者力士扛举的莲花柱础上树立蟠龙柱,莲花柱头上站立狮子,后者力士扛举的莲台上站立狮身鸟嘴怪兽。同时,前者摩羯鱼用作塔门楣角装饰,后者摩羯鱼多出现在狮身怪兽上方。考虑到笈多式背障图像早在5世纪西印度石窟中已用作佛堂或窟门装饰(同图14),在鹿儿寺石窟及相关唐代造像塔的设计中参考类似图像粉本也就不足为奇了。

不仅如此,设计者还根据实际情况进行大胆改变。其一,由于鹿儿寺石窟及相关造像塔的塔身作微缩佛堂表现,故而力士扛举莲台上方的狮身怪兽被蟠龙柱替代,以凸显塔身是仿木构佛堂建造而来,此种情况在西印度石窟中早已存在;其二,狮身怪兽被表现成狮子且立于蟠龙柱顶端,以强化其护法功能,与门砧石上的狮子共同守卫庄严佛堂;其三,摩羯鱼演变成纯粹的楣角装饰,以装点佛塔门面。尤需注意的是,鹿儿寺石窟中力士由大象承托,这种作法在西印度石窟笈多式背障图像中非常普遍,却不见于汉地同类背障图像及相关唐代造像塔。

综合全文所述,鹿儿寺的设计与开凿,直接参考了涉县以东唐代单体佛堂形组合式造像塔,其图像组合还体现出印度笈多式背障图像的影响。这种作法在已知唐代石窟中绝无仅有,对于理解佛堂形组合式造像塔的演变具有重要参考价值。

后记:清华大学美术学院李静杰教授、博士生董智斌及研究生郑才旺先生,涉县娲皇宫李斌先生,敦煌研究院王友奎先生,武安市城隍庙王少贤先生,均为本稿的撰写提供了诸多帮助,谨致谢忱!本稿主体内容曾在华东师范大学“2018佛教美术源流国际学术研讨会”上口头发表,文中所有未注明出处照片和线描图,均为笔者本人拍摄和绘制。

附录1:

重修鹿儿禅寺碑记㉕

佛者,西方大圣人也,生于周昭王之世,兴于汉明帝之朝。主教者,僧也,得其人则教兴,不得其人则教息。……/得其本而不知其本,且传教化大者本也,修废创新者末也,苟不知是道而□规,难于土本也,末者非也……/□之本心何如其涉县东北九十里大皇山下,其曰玉泉,四里有寺,名鹿儿,乃右制之刹,有四至曰□……/北至智水上右者地土鹿儿寺田景用,元宋以来,兴废有年……/国朝景泰年间,有前代师教金公初始院门,年终八十余岁,故建于新坟之塔。今有徒性朗,次天顺……/王襀务,本村俗姓马氏人也,此人能先孔老之书,末穷妙神,次翻佛经,决然胜□哉!削去鬓髻……/生而无厌也,日□月导,迷者觉道,愚者悟方,人敬事者,悦而不寐也。其本寺住持性朗,度门……/又曰祖学,门人道果建立碑石,为古迹之苗基,岁久而倾頺,□而叹曰:“兴废有时,作新□为,……/福而何往。”其僧性朗默言告于灵□曰:“若助之而宜重建矣。”异□果有验于仍发诚意□……/见修殿宇, 佛像、罗汉、观音、护法,伽蓝二殿、东西廊庑、僧堂三十余间,钟鼓楼二所三门十王……圣水古泉,祖坟西南、东南新茔石塔之记祝诞……/皇上□□□宠诲风大振而下有以悟斯民于禅化也。上下交应,感而随通,夫岂可绝伦理而……/久远,无以知古刹之永历无方,民之极万金以重建石碑记。

大明成化二十三年十月十五日本寺立石,主持僧性朗,门徒祖庆、祖爱、祖学……/全福,/本县知县官□……/涉县崇寺僧会真宴,/磁州大明寺僧正同、性崇/……临漳县石佛寺师耶、圆宗。/潞州黎城县大通寺云僧满安书。

附录2:

重修庙宇创建禅堂记㉖

问世之戴雪笠、飘云裾,铎振钟鸣,言挂锡某处、修葺某处者,其果真也耶?如其真也,何以留心/久之,而曾未之前闻也?噫!假法门之广大,肥一己之囊橐,入舍利之途,为龙断之计,比比然已,/而邑东有古刹名鹿儿者,其寺僧则大有异。余少耳,诸友称其师徒克守清规、志诚勤俭,渐/有积厚流光之象,及睹坛(误,当为“檀”)越作佛事,济济衣冠,陈礼乐之器,已信其然,今更观其所成之功,而/益信友人之言为非夸矣。工起于道光丙申,自山门以及正殿,前后四十楹,庙宇仍旧,创建禅/房,无不革故鼎新、金流彩焕,迄丙午岁而厥功告成,所耗不下千余金。问其资,则寺中数十年/积储为之也,其较之丐布施以图名利奚翅天渊。事竣征辞于余,余不多其成功之赫奕,多其/不募一金、不扰一物,其所凭依乃其所自为也,谓非禅林中之表表者呼?因将经营僧众备勒/贞珉,以示来者。若夫神道难名,余不敢知,至山水之胜、古槐之奇,前人之述备矣,兹不赘。

邑庠生涟漪申中清谨撰、南峰申寅畏阅书。/本僧经营僧众智相、清澈、纯福、常重、贞正、悟远、贞亭、贞亮、常智、清溪、智文、/智佳、(“智”略)慧、清□、纯贵、常文、(“常”略)庆、贞□、常□、常□、纯望、(“纯”略)惠、智□、海澄、/海宽、(“海”略)秀、智昶、清浴、纯和、纯喜、清傅、傅□,徒孙傅能、□□、智中、清望、清林、智安、……智然……

峕(时)大清道光贰拾陆年孟夏月榖旦,林虑石工刘中朝刻字。

注释:

① 龛像主题与年代不明,高67厘米、宽90厘米,其右侧有骑鹿儿童回首反顾,左侧有一着右衽束腰长衫的仙人,仙人右手前伸,身后站立一侍从。据附近村民传说,古时有儿童在此发现神鹿,试图骑乘却被仙人阻止,仙人声称此鹿为己所有。

② 赵立春:《响堂山北齐塔形窟述论》,《敦煌研究》,1993年第2期,第36-45页。

③ 林旺石窟位于涉县固新镇林旺村东南1.5公里清漳河北岸,其始凿于北齐,隋开皇七年(587)续刻完成。任乃宏:《涉县林旺响堂石窟摩崖碑刻题记校释》,《文物春秋》,2013年第1期,第44-49页。

④ 堂沟石窟又称“仙堂院石窟”,位于涉县木井乡木井村西北1.5公里,其主体开凿于北齐至隋代,后周广顺三年(953)补刻了窟门外部分龛像。国家文物局编:《中国文物地图集·河北分册》下册,北京:文物出版社,2013年,第803、804页。

⑤ 安济桥又称“赵州桥”,建造于隋开皇中期(591~599)。黄梦平、李晋栓:《中国赵州桥》,上海:上海科学技术出版社,1981年,第25-29页。余哲德:《赵州大石桥石栏的发现及修复的初步意见》,《文物参考数据》,1956年第3期,第17-26页。

⑥ 该塔作密檐式结构,现存四级,通高324厘米,具体年代不明,现藏武安城隍庙。

⑦ 双塔作密檐式结构,原存八级,均在文化大革命期间惨遭拆毁。杨焕成:《豫北石塔纪略》,《文物》,1983年第5期, 第71页。郑岩、刘善沂编著:《山东佛教史迹:神通寺、龙虎塔与小龙虎塔》,台北:法鼓文化事业股份有限公司,2007年,第319-321页。

⑧ 该塔作密檐式结构,原存七级,现存六级,高200厘米。安阳市文物管理局编:《安阳文物精华》,北京:文物出版社,2004年,第64、65页。

⑨ 该塔作密檐式结构,原存七级,现存五级,高260厘米,现藏阳谷县文化广电新闻出版局。刘善沂、孙怀生:《山东阳谷县关庄唐代石塔》,《考古》,1987年第1期,第48-50页。

⑩ 金申编:《海外及港台藏历代佛像——珍品纪年图鉴》,太原:山西人民出版社,2007年,第225页。

⑪ 河南省古代建筑保护研究所:《河南安阳灵泉寺唐代双石塔》,《文物》,1986年第6期,第70-79页。

⑫ 朱己祥:《佛堂形组合式造像塔研究》,北京:清华大学博士学位论文,2019年。

⑬ 前引《中国文物地图集·河北分册》中册,第51页。

⑭ 浚县文物旅游局编:《天书地字·大伾文化》(二),北京:文物出版社,2006年,第493、494页。

⑮ 张淑敏主编:《博兴文化大观·佛教造像卷》,北京:中国文史出版社,2014年,第172页。

⑯ 前引刘善沂、孙怀生:《山东阳谷县关庄唐代石塔》,第49、50页。

⑰ 该塔仅存塔身,原由四块石板组合而成,塔心室设中心柱并雕刻四佛,现仅存三面,过去学界认为其出土于北齐邺城地区。然,笔者考察发现,内丘县中张村明嘉靖二十年(1541)千佛阁的体量、形制、图像组合均与该塔十分相似。根据千佛阁铭文记录,其为嘉靖二十年原有千佛阁损坏后重造,推测该塔即为原物残件。李五魁、贾城会主编:《内丘历史文化精粹》,石家庄:河北美术出版社,2015年,页36、37。

⑱ 山西省考古研究所等:《太原北齐徐显秀墓发掘简报》,《文物》,2003年第10期,第4-39页。

⑲ 过去研究者根据侧面观龙体与正面观兽头组合出现的特点,称此物象为龙虎,据此将与鹿儿寺石窟关系密切且体量不大的造像塔定义为“小龙虎塔”。事实上,诸塔浮雕的兽头多顶生双角,没有表现虎的可能,兽头和龙也并非见于所有实例。因此,“小龙虎塔”命名难以准确反映此类造像塔内涵。罗哲文:《中国古塔》,北京:青年出版社,1985年,第219、220页。郑岩:《八世纪的民间造塔运动:小龙虎塔所包含的一些问题》,载前引《山东佛教史迹》,第389、390页。

⑳ 同类兽头还见于唐昭陵乾封元年(666)韦贵妃墓的门楣及门墩,济南长清灵岩寺唐天宝十二载(753)佛顶尊胜陀罗尼经幢等。陕西省考古研究院等编:《唐昭陵韦贵妃墓发掘报告》,北京:科学出版社,2017年,第65、75、76页。《灵岩寺》编辑委员会编:《灵岩寺》,北京:文物出版社,1999年,第49页。

㉑ 王友奎:《汉地佛教艺术所见笈多式背障源流略考》,载敦煌研究院编:《2014敦煌论坛:敦煌石窟研究国际学术研讨会论文集》下册,兰州:甘肃教育出版社,2016年,第883-927页。

㉒ 阿旃陀第16窟的开凿时间持续至公元478年。Walter M.Spink.Ajanta:History and Development.Handbook of Oriental Studies,Section 2:South Asia,Volume 5:Cave by Cave.Brill Academic Publishers,2007,p.389.

㉓ 阿旃陀第6窟的佛堂门框装饰完成于公元469年之前。Walter M.Spink.Ajanta:History and Development.Handbook of Oriental Studies,Section 2:South Asia,Volume 5:Cave by Cave.P.393.

㉔ [清]工布查布译解:《佛说造像量度经解》,载《大正藏》第二十一册,第945页。

㉕ 该碑残高147厘米、宽97.5厘米、侧宽26厘米,字体以正楷为主,间有行体。

㉖ 该碑高(不含榫)161.6厘米、宽70厘米、侧宽22.5厘米,字体以正楷为主、间有行体,其碑额双钩横题“别一洞天”四字。