《阅微草堂笔记》复译的难题与对策

2021-03-03刘颖钟杰

刘颖 钟杰

内容摘要:典籍的复译要求译者具有创造性,尤其是冷门经典的复译,对译者追求新颖性和扬长弃短的能力有极大的挑战。笔记小说集《阅微草堂笔记》已有多种外译本,但在国内尚未引起较多的关注。卜立德的英译本以“志怪揭史”为突破,力图为读者展示真實的社会历史、风土人情,以及机智局限并存的作者纪昀。译者秉着对读者处处友善的原则,选取可读性强的篇目,尽量避开异化翻译,并通过搭建文化预设、利用互文、寻找对应词以满足读者在猎奇异域文化时的阅读享受。卜立德译本对《笔记》的新阐释赋予其复译的价值。

关键词:阅微草堂笔记;复译;卜立德;历史眼光;读者亲善

基金项目:本文系中央高校教育教学改革专项资金项目“英语专业一流本科专业建设点培育研究”(项目编号:E2020052)的阶段性成果。

作者简介:刘颖,中国民用航空飞行学院外国语学院讲师。研究方向:中国古代文学翻译研究。钟杰,上海外国语大学英语学院博士研究生。研究方向:比较文学研究及翻译。

Title: Puzzles and Solutions of Retranslating Yuewei Caotang Biji: Taking Pollard’s Version as an Example

Abstract: The retranslation of classics, especially of unpopular classics, requires translators to be creative. This poses great challenge to the translators’ capacity of pursuing novelty. It is also not easy to develop the strong points and abandon the shortcomings of the books. The account collection Yuewei caotang biji have seen many translated versions in the West, but have not attracted much attention in China. By revealing the history through strange accounts, Pollard’s version intends to show readers the real social history, local conditions and customs, as well as the author Ji Yun, an erudite with wit and limitations. Pollard adheres to the reader-friendly principle by selecting highly readable texts, and avoids foreignization as much as possible. Moreover, the translator satisfies readers’ enjoyment in reading the exotic cultures by constructing cultural presupposition, applying intertextuality and English equivalents. The new interpretation of Biji in his translation proves the value of retranslation.

Key words: Yuewei caotang biji; retranslation; Pollard; historical insight; reader friendliness

Authors: Liu Ying is lecturer at the School of Foreign Languages, Civil Aviation Flight University of China (Guanghan 618307, China). Her major research interest is translation of traditional Chinese literature. E-mail: 174479470@qq.com. Zhong Jie is Ph. D. student at the School of English Studies, Shanghai International Studies University (Shanghai 201600, China), whose research interest is comparative literature and translation.

复译,这里指一部经典文学作品被多次翻译的现象。只有当作品的价值受到目的语读者的认可后,复译才能延伸其流传的时间和意义。中国古代文学作品的复译是典籍英译发展的必然结果,每一次复译都是对中国传统文化价值观的建构(谭莲香、辛红娟 137)。我国堪称经典的文学作品种类繁多,成功“走出去”的作品也层出不穷,但遗憾的是,有不少作品成为冷门。这里的“冷门”一方面是指作品在学界的讨论度不及同类作品,外译本及研究也相对稀缺,比如与《聊斋志异》同时代的志怪文学,译本数量寥若晨星;另一方面,有的作品已经被西方学者翻译多次,但在国内被讨论极少,错过了推出去的良机,比如唐代的传奇文、笔记小说等。这些作品处于国家外译工程的边缘,相较重要的经典作品,摘译、选译、述译的情况更多,节译本的出版通常来自译者的个人爱好,宣传推广极为有限。应注意的是,尽管一些冷门经典的文学价值“含金量”不及同类作品,但其文化、文献价值仍不容小觑,在翻译时应多衡量其对社会发展和跨学科研究的意义。作品的英译需要“借船出海”(罗选民、杨文地 65),但哪些作品能够被选中在一定程度上基于译者的文化、学术偏爱,在名不见经传的古典作品中发现尚未“即时实现”的、仍然处于“沉睡状态”的 “延迟实现之价值”(刘晓晖、朱源 87)。

笔记小说自魏晋迄清, 著述繁富, 不下3000种,是中国古代文史哲著述领域中不可忽视的一个群落, 对于研究人文科学或自然科学都很有价值(王宝红 136)。清代是笔记小说“集大成”的时代,是了解当时历史文化、民俗风情的重要资料。其中《四库全书》的编修领导者纪昀所著的《阅微草堂笔记》(以下称《笔记》)题材宏福,长短不一,其丰富多样的文化现象与志怪文学的张力相结合,赋予它研究的当代价值。自20世纪以来,《笔记》获得了西方汉学者的青睐,已有数种外译本,其中400余则篇目(约占全书三分之一)已有英译①,题材覆盖了狐鬼学说、风物地理、民间信仰等多方面,且有多篇被收入到由汉学者选译的中国古代文学集里。直到20世纪末,有两种英文节译本出版,分别是1998年孙海晨的《纪晓岚奇幻故事选》(Fantastic Tales by Ji Xiaolan),选译144则,以及1999年金大逸的《中国风景画的阴影:儒家学者笔记》(Shadows in a Chinese Landscape: The Notes of a Confucian Scholar),选译115则。《剑桥中国文学史》评价 “纪昀及其同代人的笔记对于我们理解乾隆晚期文人的心灵世界实为不可或缺的材料。它们揭示出一个尚无定论的想象境域,既神秘诱人又令人不安” (孙康宜、宇文所安 290)。

2014年,香港中文大学出版了英国汉学家卜立德(David Pollard, 1937-)的《笔记》英译本——《鼎盛帝国的真实面貌:纪晓岚说鬼》(Real Life in China At the Height of Empire: Revealed by the Ghosts of Ji Xiaolan),选译了了163则,是迄今篇目最多的节译本。该译本是卜立德侨居香港期间完成的,获得了香港中文大学众多师生的帮助,属于“侨居地汉学”成果。卜立德多年来致力于中国现代文学的翻译和研究,主要研究鲁迅和周作人,在他古稀之年才对纪昀产生了兴趣。他称《笔记》的篇目在内容上或幽默怪诞,或令人毛骨悚然,或充满悲剧色彩;着墨巧于留白,妙趣横生(Pollard xxvi)。据OCLC WorldCat查询,全球拥有卜译本的图书馆数量有1000多所,卜译本的出版也引发了汉学者对《笔记》的热烈讨论,这是早期译本没有遇到的。到底是什么原因让《笔记》的译介讨论重新回到汉学者视野呢?《笔记》还可能有更多的版本出现吗?作为清代志怪小说的代表,《笔记》的热度远不及同时代的《聊斋志异》,其英译研究在国内也尚未引起较多的关注。因此,以《笔记》的复译为例展开对笔记小说的研究,对典籍的对外传播有一定的借鉴意义。本文旨在说明卜立德在复译时的创造性突破和秉持的读者友好方针,在一定程度上能够改善西方读者对笔记小说文体的偏见,并能有效缓解文化差异带给读者的烦恼。

一、《笔记》译本对原文的选材问题及对策

1.1 《笔记》特色在早期译本中的体现

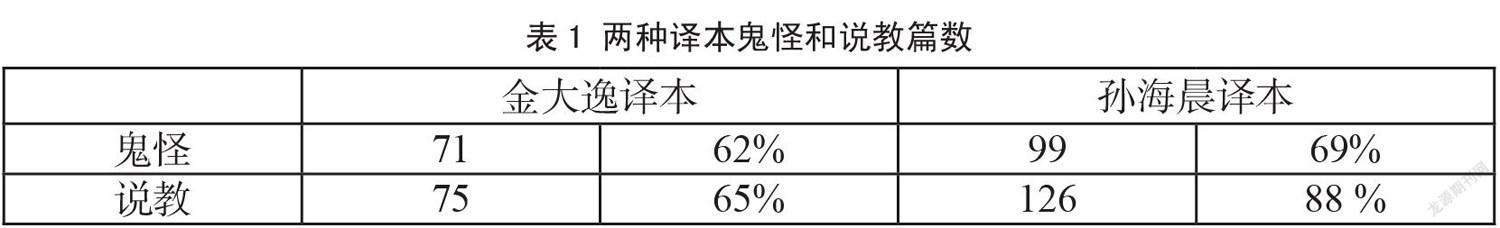

文言笔记小说集常常篇目众多,且长短质量不一,若翻译时复制笔记自身的博杂风格,对推出作品反而不利。因此译者首先要解决译什么的问题。如果不能以全译本问世,译者首先就要担任编纂工作,筛选符合自己和读者审美情趣的篇目。鲁迅认为《笔记》的优点在于“立法甚严,举其体要,则在尚质黜华,追踪晋宋……故凡测鬼神之情状,发人间之幽微,托狐鬼以抒己见者,隽思妙语,时足解颐;间杂考辨,亦有灼见。叙述复雍容淡雅,天趣盎然,故后来无人能夺其席”,但缺点是“偏于论议……易堕为报应因果之谈”(鲁迅 173)。据统计,《笔记》中说教的篇目占了全书二分之一,涉及鬼神等超自然的篇目占了85% ②。凡事必谈因果报应,体现了强烈的宿命论思想,这是该书被诟病的主要原因。早期的两种节译本也选入了较多的鬼怪和说教(表1)。与《聊斋》曲折的情节、细腻的文笔相比,《笔记》的确很难引起读者的注意。

纪昀自认《笔记》的写作章法和态度与《聊斋》迥异,其所记载的故事当属客观记录。作为译者兼编辑,金大逸在选材上偏重故事的来源,注重提供者的身份和信息的文化内涵,并选取了较多篇幅短小的琐闻;而孙海晨则有意模仿《聊斋》的主题,推崇鬼狐故事,但情节上的迂回婉转却不及。这两种译本的共同局限是读者范围较窄,因此没有得到很好的传播。

1.2 对策:“史笔”匡扶志怪、呈现作者

西方译者翻译中国古典小说的动机可以体现在多个方面,如道德教化、文化传播、学习汉语(宋丽娟、孙逊 186)。《笔记》正是因为其劝惩说教的频繁,遭到了学界不少贬低,新的译本想要推陈出新并不容易。卜立德以汉学家的独到慧眼挖掘了《笔记》的史料价值,集中审视了这些速写反映的社会现实,以“我”的视角研究纪昀对社会问题的见解以及世人的思维方式。他同意“纪昀认为自己只不过是一个编撰者,文中时常言明这是友人某某提供的。所以全书记的皆是实事,并非作者幻想出来的”(Pollard xiii)。他还称翻译这些篇目出于呈现纪昀对社会事件的见解和其本身的参考价值,比如读者透过故事能清楚地看到清代高层官员处理的繁杂政务,且与皇帝息息相关。他指出《笔记》大部分篇目十分短小,且完全是出于道德教化的劝惩之言,这很难让当代读者产生兴趣。因此他所选择的篇目相对较长,内容上也比较完整。

1.2.1鬼为媒介,别样史官

从卜译本的标题可看出,译者侧重康乾盛世下的“浮世绘”。在导言里,译者指出了他借用鬼怪展现社会真貌的原因:一是纪昀本人阅历丰富且博闻强识,即使他深信鬼怪的存在,但反驳世人对鬼神的愚见;二是纪昀对社会有敏锐的观察力,借鬼之口抒发無奈与焦灼。他看到了作者对盛世表面下弊端的揭露和批判,并有意把当时的社会百态和经济衰落在译本中呈现出来。他按照自身的翻译需求和价值尺度对文本进行选择、诠释和评价,有意淡化了其中的说教功能。卜译本中包含社会现实的篇目约占译文总数的80%(表2),很多故事有明确的发生地点,如纪昀老家献县、京师、沧洲交河及新疆乌鲁木齐,强化了《笔记》的现实色彩。卜立德将篇目分为鬼狐异事(The Supernatural and the Curious)、官场百态(The official’s Milieu)、亲人朋友(Family and Friends)、社会镜像(A Mirror on Society)四类,每个类别下再按话题细分,共得29种。如官场环境的类别下有官场、狱案、衙吏、仆人4个主题,社会镜像的类别下又有理学、学究、女人、同性恋、诈骗、商人、盗匪、技能、传教士等11个主题,这让译本看上去更像一本有目的地撰写中国社会历史文化的百科全书。

除了选材外,卜立德更注重译本的导读功能。他在每个主题下都写有题记,对清代当时的价值观、天人观、民俗风貌做出概述。他还充当了史官的角色,对当时社会的阴暗面做出批判。比如他在“守节”一章的题记里指出古代男尊女卑的观念根深蒂固,不仅已上升成为整个文明的道德标准,甚至女性也自愿牺牲以博得好名声:

“自汉朝以来,封建社会以‘三从四德’的正统思想进一步地约束女性,将她们像小鸟一样关在牢笼里,同时规定她们要清白和无私……因为男人做不到这一点,所有不妨让女人来做表率……看上去过着体面生活的妇女事实上与世隔绝,没有任何机会参加公共集会,而且她们所接受的低等教育阻碍了她们才智的发展。虽然也有部分女性打破常规,在家发号施令,但大部分女性更愿成为男人眼中的‘贤妻良母’”(Pollard 264)。

卜译本对清代的底层民众生活进行了集中的呈现和评述,选取的故事客观且可信度高,有的男女爱情悲剧故事长达千字,叙述婉转,堪称传奇。他指出当时的社会并不是我们想象中的康乾盛世,而是盗匪猖獗贫富悬殊。译者批判官场腐朽,政府与西商勾结。他指出贪污腐败在政府和军队中根深蒂固,政府人员还借商人的资金充实军队和国企,间接赋予商人操控市场的巨大权力而且形成了恶性循环:商人盈利就送子嗣做官,同时政府垄断了某些产业,如政府通过售卖卖盐资格证赢取巨大利润。他还认为清朝社会的闭塞保守导致了自然科学的落后,主要表现在朝廷对西方传教士的不信任,又担心政见不同而禁止有学之士研究科学。卜立德指出,正是因为这些传教士的努力,圆明园遗址的天文台和北京三大基督教堂之一的南堂才能得以修建。令他惋惜的是,当时包括纪昀在内的士大夫文人认为所有的科学都源于中国古代,西方的天文数学不过将中国本土的知识扩大而已,且对西洋人是否真的无私传授表示怀疑,断定他们很有可能保留了技术的核心理念。卜立德对纪昀的想法颇为失望,还因为纪昀有绝佳的机会接触这些传教士,但笔记中什么细节也没有提到。

1.2.2探轶索隐,打破固有形象

早期译本除了在前言中对纪昀有基本的介绍外,正文没有再提到或评价。而卜立德首先在导言中提到,中国电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》和相关的传记仅仅突出了纪昀的机智过人,虚构成分较多。他虽承认纪昀必然有过人的聪颖和天分,但认为他缺少政策上的作为,除了《四库丛书总目提要》之外并没有留下其它影响深远的作品。译者试图考证故事中的人物原型及结局,并从纪昀的家书中找到某些故事更为详尽的一手资料附在相应的篇目后面,还查找纪昀一生所做的善事。这些考证肯定了纪昀的为人,尤其表明他虽有封建士大夫阶层思想的局限性,但对下层百姓充满同情心。例如在《三宝和四宝》③的爱情悲剧中,因虚伪的理学先生严某阻碍近亲联姻导致四宝毁容,三宝发疯。纪昀在结尾写道:“若然,则地狱之设,正为斯人矣。”卜立德在文末补充了严某的全名,交代此人后来因背部毒疮发作而死(198)。又如在《烈妇鸣冤》中,一位姓汤的乞食妇女因死前受辱,她的鬼魂因官府拒绝表彰而愤愤不平,来到纪昀老师的梦中倾诉冤屈,后者出于同情,“问阜城士大夫,无知其事者;问诸老吏,亦不得其案牍。盖当时不以为烈妇,湮没久矣。”卜立德不失时机在文末告诉读者,纪昀晚年成功为此做出了贡献,乾隆同意烈死女子无论死前受辱与否皆可受表彰(191)。卜立德还以纪昀家书所记录的真实事件道破了旧时代女性普遍的悲惨命运——纪昀远房表兄的长女玉姑因流言蜚语被男方退婚最后自缢,指出即使《笔记》中有勇敢为自己争取婚姻幸福的女性,但少之又少,而纪昀在家书中对女性的包容、怜悯态度在当时极为可贵(266)。

二、《笔记》英译的难题及对策

2.1 英译的难点

《笔记》内容博杂,包含了许多神话、寓言、掌故、轶事,其中囊括了数不尽的人名、书名、博物、地理、宗教名词及诗歌(表3),纪昀在列举时如数家珍,信手拈来。这导致一些令人捧腹和见解独到的故事见闻,使英文译者十分头疼。

孙海晨注重故事的阅读体验,把《笔记》作为《聊斋》的平行阅读,他在译本前言声明他的译本针对英汉双语学习者,故在很多时候采取了文化移除的策略,使译文尽量保持通顺易读,没有使用任何注释。而金大逸则采取了文献型翻译的策略,使用了较多的音译、加注的方法,尤其是注释就多达169处,繁多的脚注对英文读者接收文化信息造成了一定的困难。

2.2 对策:读者友好型英译法

许钧教授曾指出,有价值的复译本应该至少具备三个条件:一是有所发掘,二是勇于借鉴,三是有所创新(许钧 5)。卜立德译本发行后,吸引了不同国别、研究领域的学者的热议,将其动机、布局和译文与早期的节译本进行比较,总体上给与了极高的赞誉,并重新审视《笔记》这部作品。④卜立德坦言该译本的理想读者是大众读者,仅欢迎学者参考,但不提供参考资料的具体出处,如有需要请自查中文原著。虽然目前卜译本的主要读者仍旧是一批清代文学历史研究者,但该译本为打通《笔记》的专业读者和大众读者之间的壁垒做出了不可多得的贡献。他不断为中西不同的文化预设搭建沟通的桥梁,尽量为每个中文特色词汇找到相应的英文表达,减少读者理解上的困难。

2.2.1搭建文化預设

《笔记》中常常引用神话和民间传说,其中的文化意象体现了丰富的民族思维方式,但不属于该文化的读者由于缺乏源语的文化预设,把源语中的文化名词仅仅视为一个抽象符号。这就要求译者要同时具备双语能力和双文化能力,如果译者没有共享所译文本触动的文化预设,便会出现误译;如果译者享有源语文本的文化预设,如何将源语文本以最好的方式呈现给译语读者也是一个问题(王敏、罗选民 94)。基于译者自身丰富的跨文化知识的积累,卜立德热衷于横向比较中西文化的共同主题。他自称这样做的目的是为了让不熟悉中国文化的西方读者能够更好的理解章节的主题。他常常言及西方某国也有类似的事物,让读者稍后能够更好的理解异质文化中的细节描写。汉学家白亚仁(Allan Barr)认为卜立德“知识渊博,对读者的引导适可而止、恰到好处”(Barr 290)。

纪昀在《笔记》中解释新疆地区的奇异生物时多次提到《山海经》,比如從新疆彪悍的“无头人”谈到“刑天”,以矮小的“红柳娃”比喻“僬侥”、“竫人”。卜立德对这些见闻很感兴趣,为之专设章节“The Wild West”。但是他如果仅仅音译或直译书中的神话意象,读者可能会遭遇意义真空。因此卜立德指出西方其实也有类似《山海经》的文献,并提示读者这种稀奇古怪的记载一般都和未被开发的蛮荒之地有关。他指出:“中世纪的动物寓言集列有许多怪异有趣的物种,比如赫里福德世界地图(Mappa Mundi)就记录了不少”(Pollard 111)。他指出该地图与《山海经》中有令人惊讶的巧合,就“刑天”来说,赫里福德世界地图也有记载类似的“脸在胸膛上”的无头人,并称之为“Blemya”。他又把文学中的相似形象联系在一起,指出莎士比亚戏剧《奥赛罗》中提到的“彼此相食的野蛮部落,和肩下生头的化外异民”(111)。虽然两处信息都不一定出自中国,但译者的搭建却让中英读者能够产生文化的共鸣。

2.2.2通过互文获取信息

由于《笔记》中有不少习语和典故是罕见的语料,也是当代汉语词典的直接出处,因此要理解详细释义还要从其它古籍中寻找根源。这对中文不是母语的译者来说非常不容易。

例1:师退问:“狐有别乎?”曰: “凡狐皆可以修道,而最灵者曰 狐。此如农家读书者少,儒家读书者多也。”问: “ 狐生而皆灵乎?”曰: “此系乎其种类。未成道者所生,则为常狐;已成道者所生,则自能变化也。”(纪昀 150)

译文:…“All foxes may cultivate the Way, but the most adept are called “silver fox”. It is similar in your society to uneducated peasants outnumbering learned scholars.” (Pollard 54)

《笔记》只介绍 狐是最有灵性的狐狸,没有对这种狐狸的外形做出介绍,甚至中国读者也不一定知道这是什么品种。韩瑞亚在同篇译文中将“ 狐”译为“pi foxes”(Huntington 76)。与《笔记·如是我闻》同一年出版的《夜谭随录》对 狐的描述是“老而妖者名 狐,又名灵狐。似猫而黑,北地多有之” ⑤。卜立德很可能参考了这一源语,把它译为“银狐”(silver fox),即一种黑色皮毛的狐狸,仅尾巴尖为白色。银狐出现在许多西方文化的故事中,被视为“聪明的狐狸”。在美语中,silver fox专指“有吸引力的年长男子,通常有着一头银发” (an attractive older man with grey hair)。这两个解释都符原文中 狐“最灵”、“能魅惑人”的意思。可见,卜立德将 狐的英译做了文化显化处理。

例2:一日问人曰: “枭鸟、破镜是何物?”或对曰:“枭鸟食母,破镜食父,均不孝之物也。”(纪昀92)

译文:One day he asked someone: “what kind of creatures are owlets and tiger cats?” The answer came back: “The owlet eats its mother, the tiger cat eats its father: they stand for unfiliality.” (Pollard 142)

“枭鸟”是猫头鹰,在英文中有对应的单词,而“破镜”仅仅是传说中的恶鸟名。《史记·孝武本纪》有“祠黄帝用一枭破镜。” 裴駰《集解》引孟康曰:“枭,鸟名,食母;破镜,兽名,食父”,并说“破镜如狸而虎眼,或云”。狸属于猫科,又称狸猫,这也许是卜立德把“破镜”译为“tiger cat”的原因。虽然英文中的tiger cat仅指身上有虎纹的山猫,但很多目标读者也压根没听过这种动物,很可能只会将其视为一种“和虎有关的猫”,较音译为“p’o-ching”(Keenan 131)接收的信息稍多。

2.2.3词义具体化

在文学翻译中,忠实原文、能直译尽量直译已属于翻译的惯常规范。译者甚至可以保留源语文化素中的异质性,让读者在阅读中获得陌生感带来的乐趣。但卜立德在翻译文化词时,却尽量避开了异化翻译,力求寻找对等或贴近的英文词汇表达汉语的意思,并根据上下文灵活选词。他“力求使不同领域的读者都能理解译本” (Pollard xxviii)。仅举一例:

例 3:炼形者先炼气,炼气者先炼心,所谓志气之帅也。心定则气聚而形固,心摇见气涣而形萎。(纪昀 191)

译文:To refine one’s outward form, one has first to refine one’s internal constitution, and to do that one has first to purify the mind—isn’t it said that the mind is the “commander of the aspirations”? When the mind is settled, the vital energies concentrate and the outer form consolidates. If on the other hand the mind fluctuates, then the vital energies are sapped and the form slackens. (Pollard 291)

“炼气”和“炼心”属于中国古代戏曲理论。卜立德认为有的汉语中有一些形而上学的术语比如“阴阳”,包含了太多了信息且很难找到对应词,可以采用音译,但关于“能量”(energy)的“气”更容易翻译一些(Lin 111)。因此他在这句话里没有把“气”译为“qi”,而是用三种不同的词汇释译。只有当原文极力表现某类罕见的生物时,他才会使用音译加直译,如“消熊”(xiao bear)。

三、结语

《笔记》作为文言笔记小说的代表,不仅有丰富的文学文化内涵,同时也有其自身的时代局限。卜立德译本的创新性在于他对《笔记》的著书目的和文化价值有清晰的认识,不仅看到志怪这种体裁延续到清代文言小说中成为独特的叙事媒介,还利用精炼纪实的文笔信息作为揭开历史的窗口。他翻译的意图明确,担任编辑的同时也扮演了一回“史官”,希望读者能够透过志怪见闻了解到生动有趣的风土人情、落后潦倒的社会制度,以及知识渊博的士人思想。由于其自身的特点,《笔记》的英译对西方译者的跨文化知识和文学功底具是挑战。因此,作为原文读者和源語文化的阐释者,卜立德英译《笔记》时注重读者意识,搭建文化预设,借助互文以激活英语读者的阅读体验。他在翻译时用词古朴,文风简练,语调时而幽默欢愉时而严肃忿恨,仿佛与纪昀如出一辙。无论如何,该译本再次开启了《笔记》翻译的的大门,也能够改变长期以来《笔记》这类冷门经典主要为汉学家阅读和研究的情形。

不过,《笔记》中有的篇目已被选译到中国文学选集作为西方高校教材读物,为中国文化热爱者所熟知。今后译者在翻译这些类故事时,不妨参考已有的译本,目的是找出已经被西方读者接受的中国本土文化,这样在复译时可以尽量多地将文化名词进行异化处理,保留词语的文化特色。我们期待西方译者从更多的角度挖掘《笔记》的研读价值,如中外交流、地域环境、博物生物等,透过荒诞离奇的记录看到作者有意无意保存的科技史学信息。我们期待更多更全地的《笔记》英译本问世,让这部文化宝库被更多英语读者知晓。

注释【Notes】

①④ 《笔记》的英译梳理及译介研究详见刘颖,《阅微草堂笔记》百年英译述评:1895-2014,《渭南师范学院学报》5(2020):6-63。

②该百分比转引自陈德鸿专著中的俄国民间故事学者O. L. Fishman所做的故事分类统计,具体分类见Leo Chan, The Discourse on Foxes and Ghosts: Ji Yun and Eighteeth-Century Literati Storytelling (Honolulu: University of Hawaii Press, 1998): 188-191。

③原著篇目没有标题,本文的中文标题均来自2015年上海古籍出版社出版的《阅微草堂笔记全译》。

⑤ 批字也有不同的解释,根据四部丛刊景宋本《毛诗注疏》卷十八: 音毗,即白狐也。

引用文献【Works Cited

Barr, Allan. “Review: Real Life in China at the Height of Empire: Revealed by the Ghosts of Ji Xiaolan.” Journal of Chinese Studies 1 (2015): 288-293.

Huntington, Rania. Alien Kind: Foxes and Late Imperial Chinese Narrative. Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center: Distributed by Harvard UP, 2003.

纪昀:《阅微草堂笔记》。北京:中华书局,2015。

[Ji, Yun. Sketches from the Cottage for the Contemplation of Subleties. Beijing: China Publishing House, 2015.]

Keenan, David. Shadows in a Chinese Landscape: the Notes of a Confucian Scholar. Armonk, N. Y.: M. E. Sharpe, 1999.

Lin, Lynn Qingyang. “Two Translations of Ji Yun’s Close Scrutiny: the Translator, the Reader and the Settings of Translation.” Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences 1 (2017): 103-116.

刘晓晖、朱源:派屈克·韩南的翻译价值思维管窥——以晚清小说《风月梦》的英译为例。《中国比较文学》1(2017):83-95。

[Liu, Xiaohui and Zhu Yuan. “On Patrick Hannan’s Value-Based Translation Thinking: a Case Study of the Qing Novel Courtesans and Opium.” Comparative Literature in China 1 (2017): 83-95.]

鲁迅:《中国小说史略》。北京:新世界出版社,2012。

[Lu, Xun. A Brief History of Chinese Fiction. Beijing: New World Press, 2012.]

罗选民、杨文地:文化自觉与典籍英译。《外语与外语教学》5(2012):63-66。

[Luo, Xuanmin and Yang Wendi. “Cultural Consciousness and English Translation of Classics.” Foreign Languages and Their Teaching 5 (2012): 63-66.]

Pollard, D. Real Life in China At the Height of Empire: Revealed by the Ghosts of Ji Xiaolan. Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong Press, 2014.

宋丽娟、孙逊:“中学西传”与中国古典小说的早期翻译(1735-1911)——以英语世界为中心。《中国社会科学》6(2009):185-200、208。

[Song, Lijuan and Sun Xun. “The Introduction of Chinese Learning to the West and Early Translations of the Classic Chinese Novels (1735-1911).” Social Sciences in China 6 (2009): 185-200, 208. ]

孙康宜、宇文所安:《剑桥中国文学史:下卷》。北京:生活·读书·新知三联书店,2016。

[Sun, Kang-i Chang and Stephen Owen. The Cambridge History of Chinese Literature, vol. 2. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2016.]

谭莲香、辛红娟:再论典籍复译的必然性。《外语与外语教学》5(2017):132-138、151.

[Tan, Lianxiang and Xin Hongjuan.“Revisiting Necessity of Retranslating Chinese Classics.” Foreign Languages and Their Teaching 5 (2017): 132-138, 151.]

王宝红:清代笔记小说中的俗语词研究。《四川大学学报(哲学社会科学版)》3(2005):136-40。

[Wang, Baohong. “A Study of Colloquial Words in Qing Dynasty's Note Novels.” Journal of Sichuan University (Philosophy and Social Science Edition) 3 (2005): 136-140.]

王敏、罗选民。文化预设与中国神话的多模态互文重构——以《山海经》英译为例。《中国外语》3 (2017):92-100。

[Wang, Min and Luo Xuanmin. “Cultural Presupposition and Multi-modal Intertextual Reconstruction of Chinese Mythology: A Case Study on the English Translation of Shanhai Jing.” Foreign Languages in China 3 (2017): 92-100.]

許钧:重复·超越——名著复译现象剖析。《中国翻译》3(1994):2-5。

[Xu, Jun. “An Analysis of Retranslation of Famous Works.” Chinese Translators Journal 3 (1994): 2-5.]

责任编辑:胡德香