青藏高原草地联户经营对牧民非农就业与收入的影响:基于青海与甘肃牧区调查数据的实证分析

2021-03-02董芮彤秦昌胜王丽佳

周 雪,董芮彤,秦昌胜,唐 增,王丽佳,张 岩

(兰州大学草地农业生态系统国家重点实验室 / 兰州大学草地农业科技学院, 甘肃 兰州 730020)

青藏高原作为我国最重要的牧区,拥有着得天独厚的资源优势,在生态建设、草牧业发展及民生改善方面发挥着重要作用,对我国实现乡村振兴、全面建成小康社会具有重要意义。青藏高原地处气候敏感和生态脆弱区,对气候变化和人类活动反应强烈[1],其生态演变与地区发展一直颇受关注。但长期以来草地承载力低、牲畜饲养方式粗放及草畜矛盾突出等问题[2],极大程度限制了青藏高原牧区生产效率和经营效益的提升[3]。面对生态保护与经济发展的双重压力,如何提高生产效率、促进牧民增收成为青藏高原地区发展的重要问题。

基于草原牧区实际调研情况,青藏高原牧区存在多种经营模式,联户经营在草原畜牧业生产变化格局中具有重要的过渡作用。牧民自愿将草地、牲畜、劳动力、资金、技术、机械等整合进行联合生产,这可能是传统畜牧业向现代畜牧业转变的现实选择。从理论上讲,联户经营相对单户而言,具有更大的制度收益[4],通过优化牧区生产要素和生产资源的配置,解放牧区剩余劳动力,增大牧户职业选择空间,推动牧区城镇化的进程,并制定合理的草地载畜量,对生态环境有效保护[5]。通过联户经营释放的剩余劳动力,是导致劳动力闲置还是实现非农转移?联户经营能否真实推动农牧民实现转产转业?又能否有效增加农牧民非农收入,促进农牧民增收?目前仍缺乏相关实证。诸多学者致力于研究联户经营的生成机理和运行机制,更多地将联户经营与生态环境联系起来,而对农牧民就业和收入的影响关注甚少。

据此,本研究将联户经营与非农就业相联系,通过甘肃、青海农村牧区357 户牧民的家庭数据,考察青藏高原牧户参与联户经营的影响因素,并分别采用内生转换Probit (endogenous switching probit,ESP)回归和处理效应模型(treatment effect model,TEM)实证评估联户经营对青藏高原农村牧区居民非农就业和家庭收入的影响,最终根据模型结果提出合理的政策建议,以期为提高生产效率、发展当地牧区经济、提高青藏高原农村牧区居民收入提供理论基础。

1 文献评述与研究假设

1.1 文献评述

草原畜牧业是牧民最重要的生计来源,也是牧区的支柱产业,对地区的经济发展起着举足轻重的作用。长期以来,超载放牧、草地退化等问题严重影响了牧民的生产生活,对牧区生态环境与社会经济也产生了较大压力[6]。为解决集体草地引发的“公地悲剧”问题,借鉴农区“家庭联产承包责任制”的成功经验,牧区草原产权制度也转为承包制,推行“双权一制”[7]。在草地承包到户初期,由历史文化和现实情况共同催化出联户经营的草地利用方式,因其在应对草地退化和极端天气等方面的优势,成为大量牧民应对不确定风险的有效手段[8]。曹建军等[9]将青藏高原单户与联户经营进行对比分析,发现联户经营在生态效益、经济效益和社会效益方面均有相对优势,有利于草原生态恢复和保护、降低草地维护管理成本、节约劳动力等生产要素投入,有助于邻里和睦和传统文化的传承[10]。谢芳婷等[11]在林业经营模式研究中发现,联户经营既可以增加资金投入概率,又可以扩大资金投入规模。申津羽等[12]将单户、联户与股份经营 3 种形式的经营效率进行比较,认为在当前社会经济条件下,南方林业采用联户经营的综合效率高于单户和股份经营。

当前,联户放牧已成为普遍存在的草地经营方式[13],具有文化传统、地缘和血缘关系造就的易联性[14],有助于规模化经营,释放剩余劳动力[15],影响家庭劳动力配置,进而可能影响牧民非农就业。而现有研究主要针对农民专业合作社展开,周立群和曹利群[16]认为农业产业化的进程是一个农村经济组织演变和创新的过程,农民合作组织在促进农户采用农业技术和提高农产品安全、质量和农民增收方面有一定的积极影响[17-19],加入合作社对兼业农户的农业收入和工资性收入产生正向效应[20],而非农就业通过强化农村产业融合对农户家庭人均收入也起到促进作用[21]。

1.2 理论框架

农户非农就业选择一方面由农业生产率和非农劳动单位报酬决定[22],另一方面也取决于农户个人的人力、社会资本状况和劳动力市场条件[23]。在偏远牧区,放牧生产活动需要大量的家庭劳动投入,在一定程度上束缚了劳动力对非农就业的参与。从理论上讲,联户经营通过增加劳动力替代型生产要素的投入[24],提高牧业生产能力,可以对牧区的生产经营活动和非农就业产生直接影响。由此推测其影响非农就业的可能路径为通过统筹安排劳动力、技术、机械、草地和牲畜进行资源整合,进一步解放了牧区剩余劳动力,使牧民有更多选择非农就业的机会,同时增强了牧户之间的交流与信任程度,获得更多的就业信息,从而促进牧民非农就业。

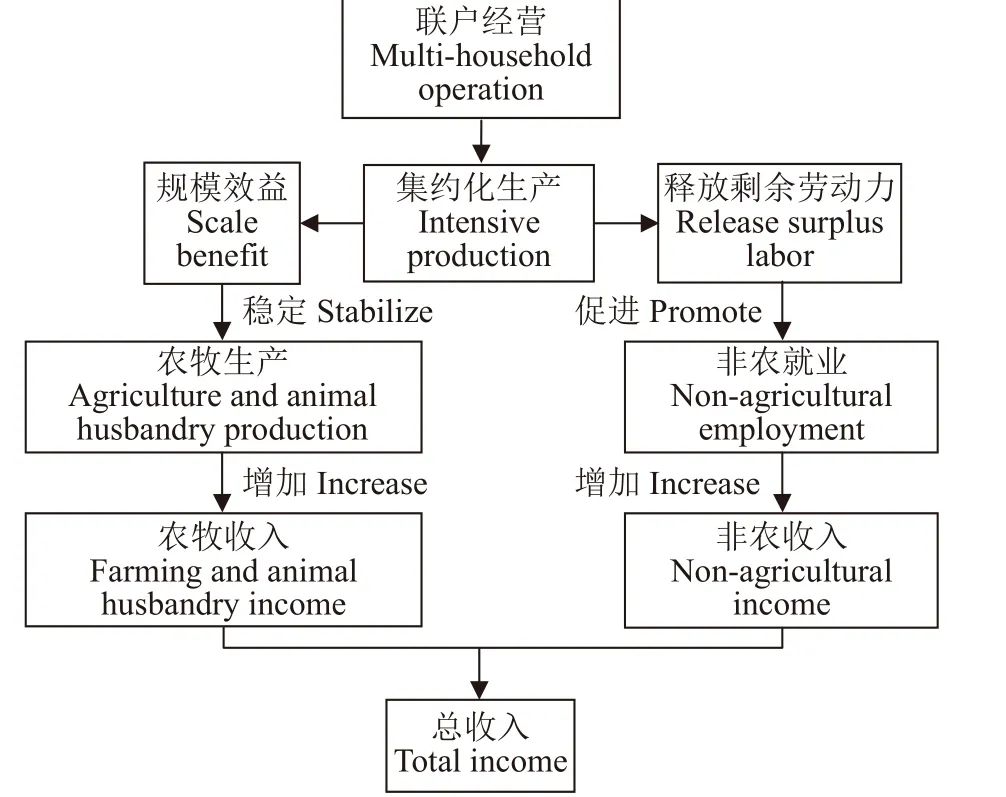

另外,在牧区经济生产中,诸多因素影响牧民家庭收入,已有研究表明合理利用土地资源、提高劳动力资源利用度以及市场参与度可能是提高农民收入的重要途径[25]。结合牧民生产实际可以看出,联户经营能够通过联合牧户,有效配置劳动力和生产资源进行放牧生产活动,提高家庭生产要素的合理利用程度。在市场化体制下,联户经营拥有更多的信息来源和销售渠道,有利于牧民生产与市场接轨。值得一提的是,组织化程度较低是制约农民收入增长的关键因素[26],草原牧区在实行草原家庭联产承包责任制以来,牧户生产规模小、市场化组织程度低严重影响了牧民收入,通过合作组织进行产业化经营被视为一种有效途径。因此,联户经营通过联合牧户进行生产活动,相对于家庭分散经营具有一定的优势,在稳定农牧收入的同时提高非农收入,从而有利于牧民实现增收。据此,本研究构建了联户经营影响效应的理论框架(图1)。

图1 联户经营影响效应理论框架Figure 1 The theoretical framework of the effect ofmulti-household operation

2 研究设计

2.1 数据来源

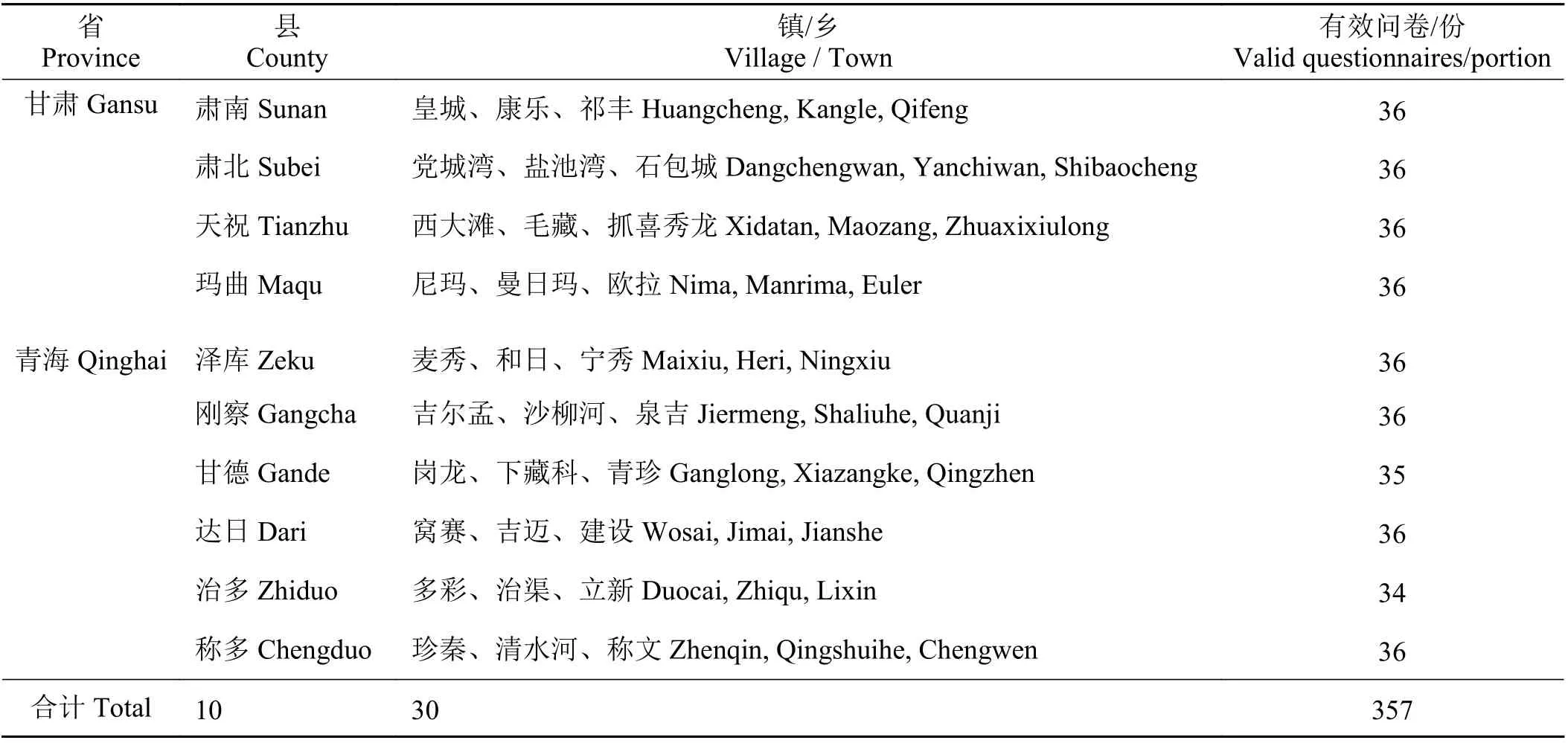

本研究采用的数据来源于2017 年研究团队在甘肃、青海两省进行的实地入户问卷调查,主要调查内容包括个人和家庭的社会经济信息、草地和牲畜的生产经营信息以及偏好、感知等其他信息。调研采用分层随机抽样方法,分别在甘肃和青海两省随机抽取4 和6 个牧业县,每个县随机抽取3 个乡镇,每个乡镇随机抽取2 个村,每个村随机抽取6 个牧户。调查共覆盖10 个县、30 个乡镇、60 个村,获得牧户调查问卷358 份。剔除异常数据1 户,共获得有效样本357 户,有效率达99.7%。样本调查地区分布如表1 所列。

表1 调查样本地区分布Table 1 Geographical distribution of the survey sample

2.2 变量设计与描述性统计

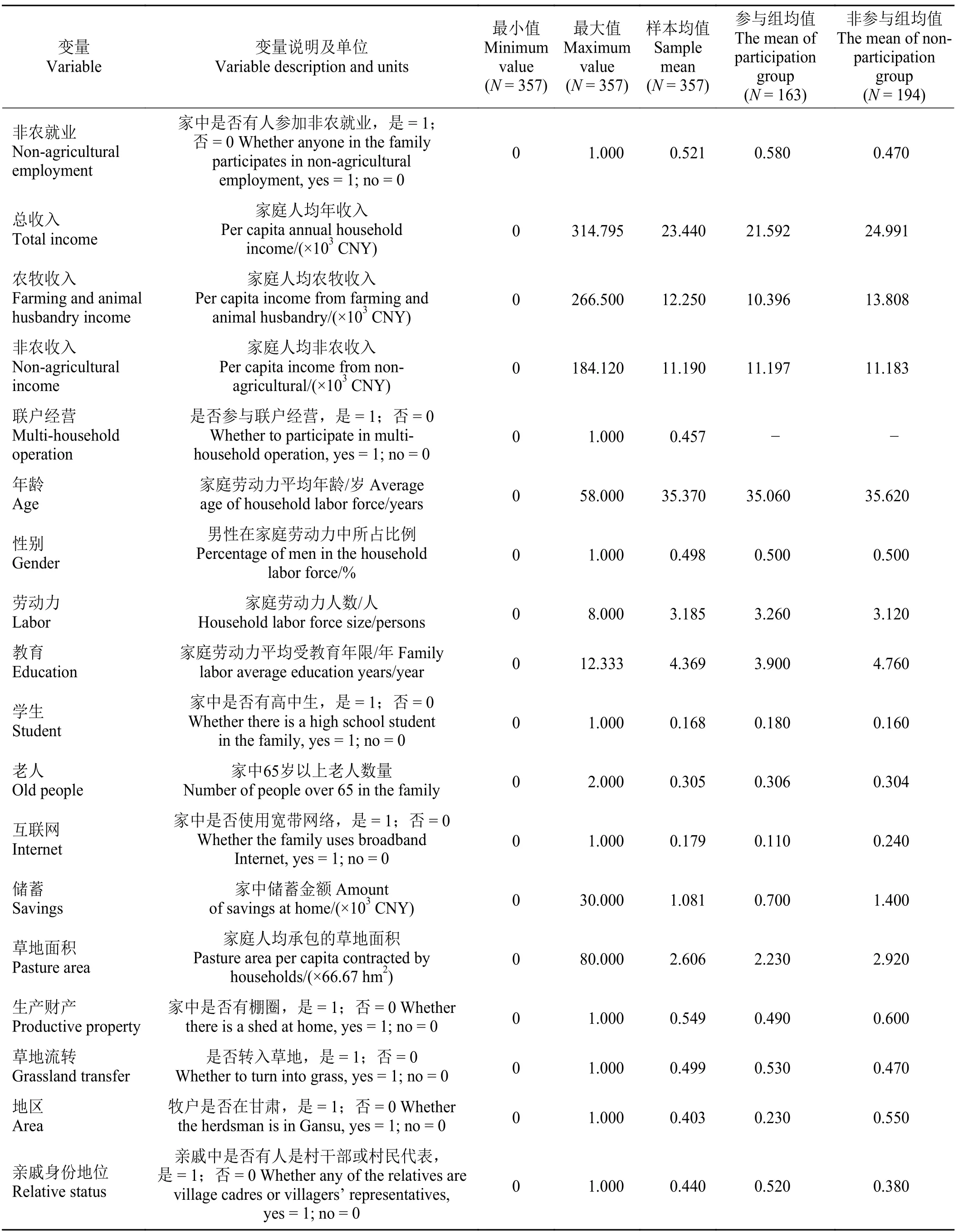

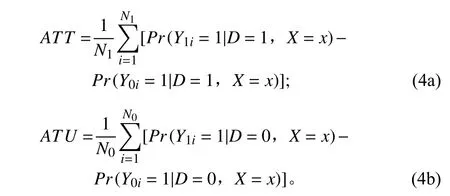

参与联户经营的牧户为163 户,占样本总数的45.7%;未参与联户经营的牧户为194 户,占样本总数的54.3%;有52.1%的牧户家庭参与非农就业(表2)。

2.2.1 因变量和处理变量

根据本研究的试验设计,在分析联户经营对牧户参与非农就业的影响时,将非农就业作为因变量,牧户家中有人从事非农工作赋值为1,没有人从事非农工作赋值为0;将联户经营作为处理变量,参与联户经营赋值为1,未参与联户经营赋值为0。对于联户经营对牧户家庭收入的影响,分别将家庭人均总收入、农牧收入和非农收入作为因变量,联户经营作为处理变量。其中,家庭人均总收入为年末家庭成员总收入的平均,包括家庭成员的工资、奖金、补贴以及农业收入。为缩小变量的绝对数值,将家庭人均年收入进行对数处理。

2.2.2 控制变量

借鉴高梦滔和姚洋[27]、宁光杰[28]的方法,以及结合牧区生产和生活的实际情况及数据可得性,以家庭为单位,本研究选取劳动力年龄、性别、人数和教育程度作为反映牧户家庭的劳动力特征,选取学生、老人数量、互联网使用情况和家庭储蓄状况作为反映牧户家庭的社会特征,选取草地面积、生产财产和草地流转情况作为反映牧户家庭的生产经营特征,用地区变量控制地区差异带来的影响,以青海牧区为参照组。

2.2.3 识别变量

内生转换模型与处理效应模型均需一个识别变量来实现,合适的工具变量需与是否参与联户经营决策有关,但与非农就业和家庭收入无直接关系。本研究选取亲戚身份地位,即“亲戚中是否有人是村干部或村民代表”作为识别变量。牧户的联户经营参与行为在一定程度上与政策执行、上级领导及亲戚邻舍行为有关。一般而言,村干部或村民代表具有一定的话语权,如果牧户亲戚为村干部或村民代表可能更容易联合亲属从事联户经营,与牧户是否参与联户经营有直接关系。此外,亲戚为村干部或村民代表是牧户家庭本身外的冲击变量,且村干部或村民代表一般不会选择从事非农就业,与牧户家庭非农就业无直接关系,同时与牧户家庭收入也无直接关系。

2.3 模型构建

2.3.1 参与联户经营对非农就业影响的模型设定

鉴于是否参与联户经营是牧户自我选择的结果,参与组与非参与组的自身条件不同,存在选择偏差,因此直接通过普通最小二乘估计(ordinary least square, OLS)会产生偏差估计。考虑到本研究结果变量为二元变量,因此采用ESP 模型对牧户参与联户经营对其非农就业的影响进行分析。

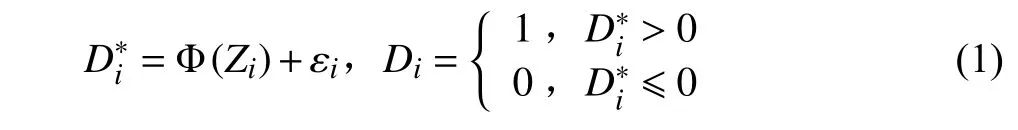

ESP 模型包括2 个阶段,首先建立参与联户经营的选择模型,依据Ito 等[29]的随机效用框架,牧户是否参与联户经营取决于其参与联户经营的效用(D1i*)和不参与联户经营的效用(D0i*)之差,若Di*=D1i*-D0i*> 0,则牧户参与联户经营。本研究定义牧户参与联户经营的选择方程:

式(1)中:Di为 虚拟变量,若Di=1表示牧户i参与联户经营,若Di=0表 示牧户i未参与联户经营;Zi为可能影响联户经营选择的外生解释变量向量(如年龄、性别、草地面积等),具体变量如表2 所列; εi为随机扰动项。

表2 变量定义及描述性统计Table 2 Variable definition and descriptive statistics

联户经营牧户可能进一步缓解劳动力,提高牧业生产效率,从而导致联户经营与非联户经营之间

的非农就业参与率不同。在第二阶段,使用Probit模型来检测非农就业参与变量与一组关于联户经营选择的解释变量之间的关系,为分析联户经营参与对牧户非农就业的影响,构建牧户非农就业参与决策模型:

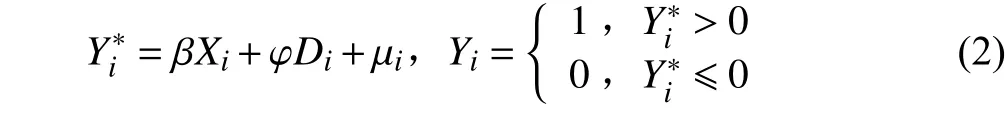

式(2)中:因变量Y为一个潜在变量,表示牧户i参与非农就业的倾向,如果牧户参与非农就业,则Yi=1,否则为Yi=0;Xi为 控制变量向量;Di为牧户i参与联户经营的变量;β和φ为待估参数; µi为随机扰动项。为排除联户经营参与的潜在内生性,ESP 模型需要在第一阶段估计中包含至少一个识别变量。本研究使用牧户亲戚身份变量作为识别变量。

在建立牧户非农就业参与决策模型的基础上,分别构建参与组与非参与组2 个子样本的非农就业决策模型,具体表示如下:

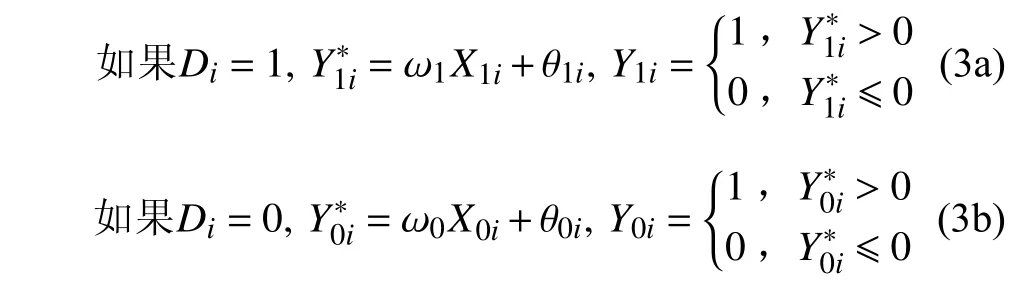

2.3.2 牧户参与联户经营决策的处理效应估计

在分析影响牧户选择参与联户经营的重要因素以及联户经营参与牧户和联户经营未参与牧户参与非农就业的决定因素时,通过比较真实情景与反事实假设情景下参与联户经营牧户和未参与联户经营牧户的非农就业参与的处理效果,从而估计牧户联户经营参与决策的平均处理效应。参与者平均处理效应(average treatment effect on the treated, ATT)和未参与者平均处理效应(average treatment effect on the untreated, ATU)的计算方法如下所示:

式(4a)和(4b)中:N1和N0分别代表合作成员和非成员的样本数;Pr(Y1=1|D=1,X=x)和Pr(Y0=1|D=0,X=x)是在观察到的情况下参与联户经营牧户和未参与联户经营牧户参加非农就业的预测概率,而Pr(Y0=1|D=1,X=x)和Pr(Y1=1|D=0,X=x)分 别是在相反事实背景下这2 组牧户的非农就业参与预测概率。

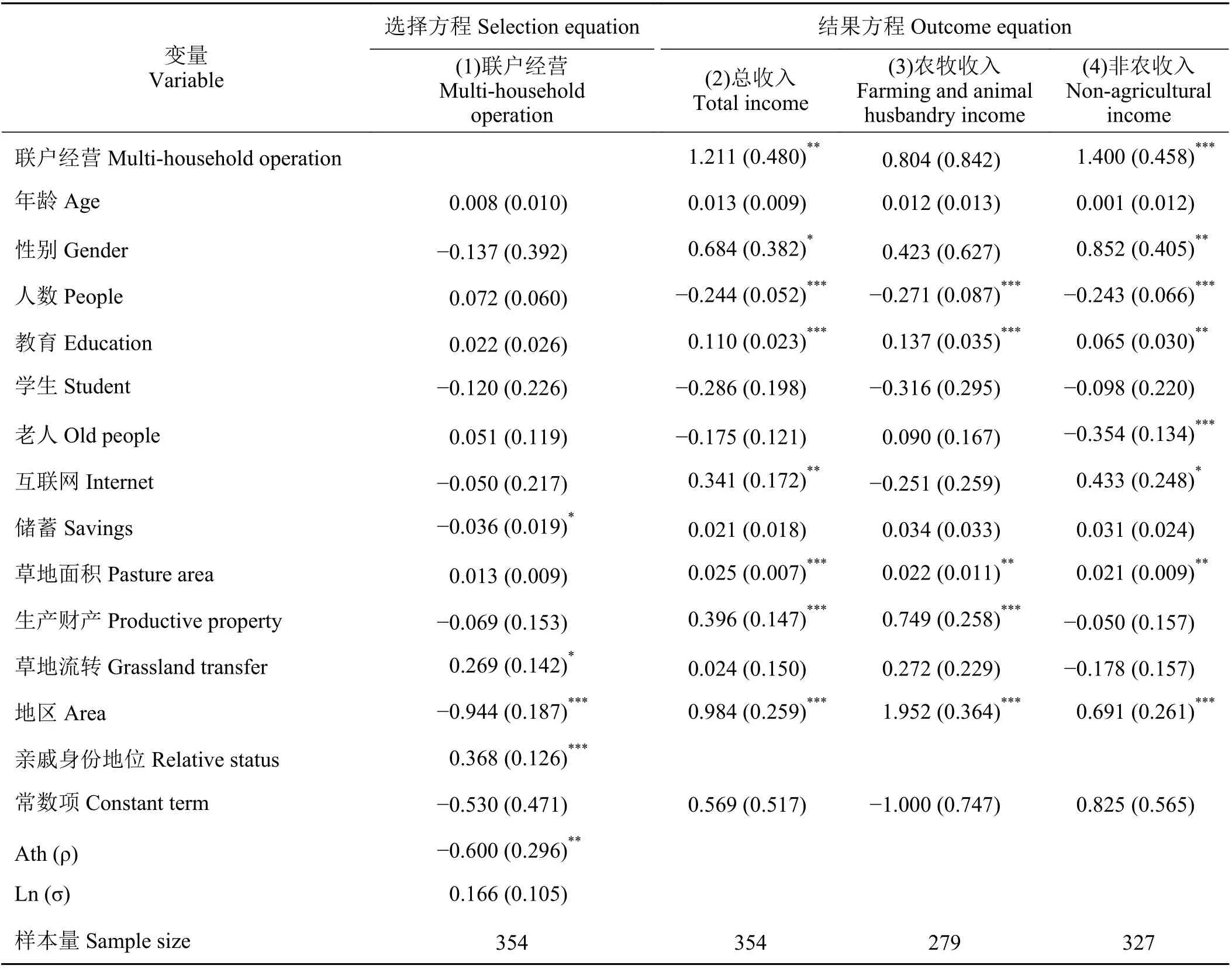

2.3.3 联户经营对牧民家庭收入的影响模型

牧户参加联户经营有利于规模化经营,可能提高牧民收入,缩小收入差距。因此,进一步研究了参加联户经营对牧户家庭收入的作用。建立联户经营对牧民家庭收入的影响效应模型如下:

式中:Fi为结果变量,包括牧户i家庭人均年收入的对数、农牧收入的对数以及非农收入的对数;Di与Xi与 上述变量一致; ρ和 ν 为 待估参数; σi为随机扰动项,服从零均值正态分布。

如前文所述,牧户根据自身特征选择是否参加联户经营,采用OLS 回归直接估计联户经营对家庭收入的影响也可能存在自选择偏差。因此,本研究采用处理效应模型来分析联户经营对家庭收入的作用。

利用处理效应模型,联户经营的选择机制表示如下:

式中:Di是 观测到的联户经营参与情况,Di=1代表联户经营,Di=0代 表非联户经营;Xi是解释变量的向量,与式(2)所定义的变量相同; δ和 κ为待估参数; ξi为随机扰动项,服从零均值正态分布;Ti表示工具变量(牧户亲戚身份变量),与前文的识别变量相同。为检验工具变量的有效性,对均包含识别变量的选择方程和结果方程分别运行Probit 模型和OLS 模型。结果表明,亲戚身份地位变量显著影响牧民联户决策(P< 0.05),但对非农就业与农户收入无显著影响(P> 0.1),证实工具变量的有效性和高效性。

3 实证结果

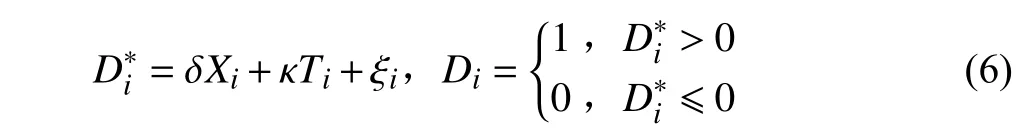

3.1 联户经营对非农就业的影响效应

表3 中(1)列为牧户联户经营选择方程的估计,(2)、(3)两列分别为联户经营参与者与未参与者的非农就业方程的ESP 估计结果。其中, ρ1、ρ0与其联合独立似然比检验至少在5%的水平上显著,表明有必要纠正由“自选择”引起的选择偏误,验证使用内生转换模型的正确性。负的选择偏差意味着非农就业参与率低于平均水平的牧户更有可能参与联户经营,这是由于联户经营相对单户而言,有望为参与者带来更高的生态收益与经济收益[9]。

表3 联户经营决策模型与非农就业参与模型联立估计结果(内生转换Probit, ESP)Table 3 Estimation result of multi-household operation decision model and non-agricultural employment participation model (endogenous switching probit , ESP)

从选择方程来看,草地流转越多、储蓄越少的牧户更倾向于联户经营。这是由于草地转入的牧户原有草地面积较小,无法满足规模化生产经营的需求,从而需要更多的草地来提高生产效率[30]。富裕家庭相对拥有较多资源,可通过购买饲草料、搭建棚圈、调整舍饲比例等改变生计方式,多元化抵御各类风险,所以参与联户经营的概率较低,而储蓄较少的牧民家庭相对生产方式单一且应对风险能力薄弱,为了能够更强地面对牧区生产中的不确定性,从而更可能通过整合资源,选择联户经营,降低风险带来损失的可能性。对地区因素而言,青海牧区的牧户相对于甘肃农村牧区牧户更倾向于参与联户经营。

通过联户参与组与未参与组对非农就业水平的影响效应方程结果可知,劳动力人数越多的牧户家庭参与非农就业的概率越大。其原因在于,随着农业生产机械化、电气化的发展,农业劳动强度逐渐降低,劳动力的不可替代性逐渐减弱,较少的劳动力即可满足当前农业生产需求,而剩余劳动力随即转入非农就业当中[31]。另外,受教育水平和互联网使用情况分别对未参与组和参与组的非农就业起到促进作用,加强偏远地区教育仍是解决剩余劳动力的重要途径[32]。而家中老人数量显著抑制未参与组牧户的非农就业概率(P< 0.05),出于赡养老人等原因,牧民外出务工的倾向降低。

牧户参与联户经营对非农就业决策的处理效应估计结果和基于反事实框架的假设结果如表4所列。

结合公式(4a)和(4b),使用ESP 模型的估计系数来计算联户经营对非农就业参与的平均处理效果(ATT 和ATU)。结果显示,牧户参与联户经营对其非农就业的平均处理效应在1%的统计水平上有显著的正向影响(表4)。选择联户经营增加了49.2%的非农就业参与概率;同时,基于反事实框架,如果未参与联户经营的牧户进行联户经营生产活动,其非农就业参与概率将增加50.7%,这表明联户经营可以显著促进牧民非农就业。由此也可以看出,联户经营对非农就业的推动作用大概在50%左右,仍存在较大提升空间。另外,当地牧民联户经营参与率仅为45.7%,说明超过半数的牧户可通过规模化经营进一步释放劳动力,提升资源配置效率。结合实地调研情况分析,当地牧民主要以少数民族为主,多为藏族和蒙古族,在生活习惯、文化习俗方面存在较大差异,受教育水平普遍偏低,语言沟通存在障碍,缺少牧业生产之外的其他职业技能。且当地市场化程度较低,非农就业机会较少,在一定程度上限制了剩余劳动力的转移。

表4 联户经营对牧户非农就业参与的平均处理效应Table 4 The average treatment effect of multi-household operation on non-agricultural employment participation of herdsmen

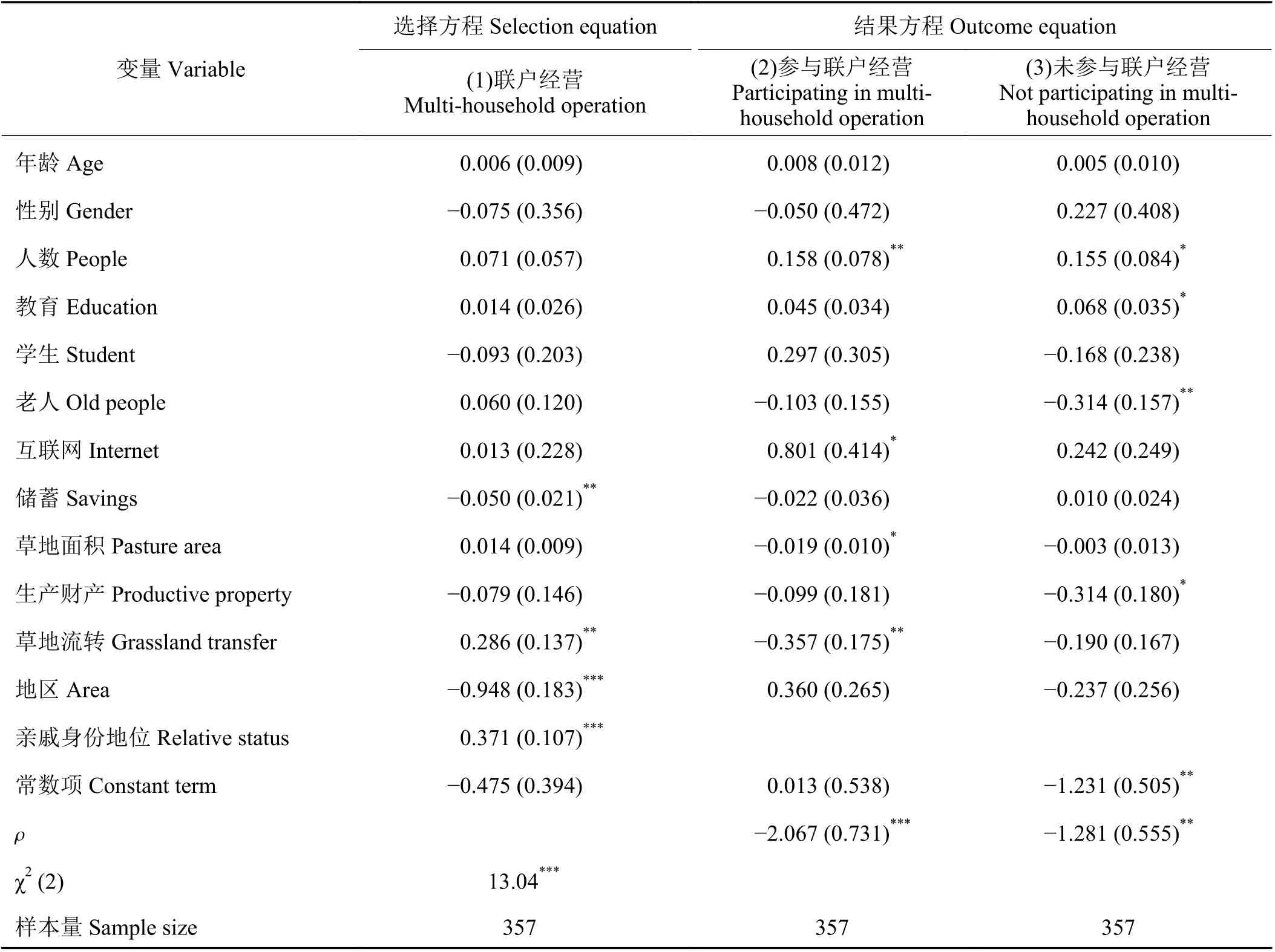

3.2 联户经营对牧民收入的影响效应

为考察联户经营对家庭收入的影响机理,本研究采用处理效应模型分别对家庭总收入、农牧收入和非农收入的影响进行估计,实证结果如表5 所列。需要说明的是,由于部分牧户家庭收入为零,在取对数后造成部分样本缺失。下表中误差项相关系数 Ath(ρ)为负且在5%的水平上显著,同样验证联户经营模型存在自选择偏差,这意味着低于牧区平均家庭收入的牧户更倾向于参加联户经营。简而言之,牧户认为参加联户经营可能相对单纯自身放牧而言能提高家庭收入,通过联户经营,整合资源,产生规模效益,节约成本,释放劳动力,获得更大的经济效益。

第一阶段选择方程的估计结果如表5 中(1)所列,牧户参与联户经营的决定因素与前文考察结果基本一致,本研究重点关注联户经营对收入的影响作用。由估计结果可知,联户经营对家庭总收入和非农收入均有显著的正向影响(P< 0.05),其边际效应分别为1.211 和1.400,使用表2 中样本均值作为参考,联户经营使总收入与非农收入分别提高88.40%和133.48%,非农收入翻至两倍以上,但对农牧收入并无显著影响(P> 0.1)。由此可看出,联户经营主要是通过提高非农收入来影响牧民家庭总收入,同时起到稳定农牧收入的作用。但值得注意的是,家庭劳动力人数对牧户家庭收入具有显著负向作用(P< 0.01),家庭劳动力人数越多,家庭各项收入反而越低。这主要来自两方面的原因,一是劳动力数量越多的家庭人口规模越大,所需供养人口越多,分散了家庭的劳动力收益;二是劳动生产率低下,牲畜出售规模远小于生产规模,牲畜出栏率较低,农牧收入较少,且劳动力非农参与率较低,导致非农收入受限,从而使得人均总收入处于较低水平。

表5 联户经营决策与家庭收入模型联立估计结果(处理效应模型)Table 5 The results of simultaneous estimation of multi-household operation decision and household income model (treatment effect model)

理论上讲,联户经营可通过以下2 个渠道对牧户家庭收入产生影响:第一,节约生产成本,提高生产效率,影响农牧收入。联户经营可降低草地排他成本、水源获取成本与草畜平衡监督成本等,有利于实现规模化经营,提高生产效率,获得规模效益[33]。第二,资源重新配置,促进非农就业,影响非农收入。牧户参与联户经营将生产要素和生产资源重新整合,提高牧业劳动力配置效率,解放牧区剩余劳动力,并有效促进其向二、三产业转移,提高非农收入。本研究通过实证研究证实了这2 条渠道在调研地区的影响作用。

目前,联户经营作为一种自发性的非正式生产经营合作模式,仍然存在规模小、效益低、制约性差等问题,缺乏相应的规章制度,组织架构较为脆弱,联户内部利益分配不均,容易导致联户分散或解体状况发生[9]。

4 结论及政策建议

本研究通过ESP 模型,研究青藏高原地区联户经营对牧户非农就业的影响,分析了参与联户经营和未参与联户经营对牧户非农就业的作用效果,采用处理效应模型评估联户经营对牧户家庭收入的作用效果。主要结论如下:

第一,参与联户经营可有效促进牧户非农就业。其中,参与组牧户的非农就业参与率提高了49.2%;而未参与组牧户若选择联户经营进行生产,其参加非农就业的可能性将增加50.7%。在青藏高原牧区的劳动力转移过程中,联户经营可起到重要推动作用。

第二,联户经营可显著提高牧民家庭收入水平。联户经营一方面优化资源配置,解放剩余劳动力,促进其向二、三产业转移,提高牧民非农收入;另一方面降低生产、监管等成本,提高生产效率,稳定农牧收入。在牧区生产组织架构中,联户具有重要的过渡作用。

基于上述结论,本研究提出以下建议:第一,优化牧民合作行为,正规化牧民合作组织,可通过合作社等方式代替联户经营模式,提升规模效益,促进牧民增收。通过引导和鼓励牧户整合生产和物质资本进行集约化经营,有力促进牧户改善生产环境,降低生产成本,增加牧民收益。第二,推动牧区非农产业发展,增加适宜非农工作岗位,同时提高牧区居民受教育水平,广泛开展牧户就业培训与职业技能培训,培育更多的职业牧民。