莫高窟第285窟西壁两侧龛内人物身份研究

2021-02-24于向东

于向东

(东南大学 艺术学院,江苏 南京 211100)

莫高窟第285窟在敦煌石窟艺术史上具有重要的地位。此窟主室建筑形制别具一格,空间开阔,塑像技艺精湛,壁画风格多样,题材内容丰富,图像构成较为复杂,蕴含深刻的佛教思想内涵,且壁面留下明确的纪年题记,相比北朝时期其它洞窟而言,此窟无疑具有更显著的学术研究价值。近百年来,众多学者对于第285窟展开多角度、全方位的探讨,涉及到窟主身份、开窟时间、技艺风格、图像题材内容、思想内涵等专题,已经发表一百多篇学术论文,(1)参见李国、夏生平《莫高窟第285窟研究百年回顾与综述》,郝春文主编《2014敦煌学国际联络委员会通讯》,上海:上海古籍出版社,2014年,第86-116页。这些研究成果加深了人们对于莫高窟第285窟的理解,同时也为相关专题研究奠定坚实的基础。

莫高窟第285窟的建筑形制、图像题材内容及其组合方式等,均在很大程度上有别于敦煌北朝洞窟,也不同于此期北方各地石窟,可以说具有显著的创新性。由于图像构成复杂,相关文献史料比较缺乏,导致仍有不少问题有待于进一步探讨,譬如,西壁正龛内主尊的尊格(是释迦牟尼佛还是弥勒佛)、窟顶南披下部禅僧群像中间坐于筌蹄者的身份,以及本文拟重点探讨的西壁两侧龛内人物身份等。

一、问题的缘起

关于莫高窟第285窟西壁两侧龛内塑像人物,学术界存在不同看法。根据龛内塑像造型、坐姿、服饰等,大多数学者认为其身份为禅僧或坐禅比丘,譬如,《敦煌石窟内容总录》中记载:“南侧圆券龛内塑禅僧一身。龛壁画莲花盖、背靠、二飞天、四比丘”,“北侧圆券龛内塑禅僧一身(残)。龛壁画莲花盖、背靠、项光、二飞天、四比丘”。(2)敦煌研究院编《敦煌石窟内容总录》,北京:文物出版社,1996年,第115页。日本学者须藤弘敏也持此种看法,并且注意到第285窟坐禅比丘像大多具有莲花座、圆形头光,由此判断他们的身份并非世俗比丘,而是圣僧或罗汉。(3)[日]须藤弘敏撰,陈家紫译《坐禅比丘图像与敦煌285窟(摘要)》,《敦煌研究》1988年第2期,第51页。但是有关禅僧的具体身份,学者们没有进一步做出揭示。此外,也有学者提出不同见解,认为此二尊像具有特殊的身份,譬如,赖鹏举提出主室中间留存的方形台基可能与早期授戒活动有关,进而推测西壁南北龛内塑像人物的身份是与授戒有关的羯摩和尚、教授和尚。(4)赖鹏举《敦煌石窟造像思想研究》,北京:文物出版社,2009年,第301页。此种观点有一定的启发性,但是在推理依据方面缺乏说服力,后文将做具体讨论。

值得关注的是,两侧龛内塑像人物身后,还分别描绘四身站立姿势的比丘形象人物,他们的身份很少受到关注,《敦煌石窟内容总录》将其均称为“四比丘”,其他学者论著中则几乎没有提及。2018年10月,笔者参加“敦煌石窟研究方法论”国际学术会议期间,有机会再次进入莫高窟第285窟考察,注意到两侧龛内塑像身后四身比丘形象人物均有圆形头光,他们与龛内塑像人物的组合关系也十分特别。龛内塑像与身后这些人物之间的组合,很容易让人联想到主尊与胁侍的主从关系(如佛与胁侍菩萨、弟子组合),然而比丘形象人物之间形成的此种独特组合,在敦煌石窟中仅见于莫高窟第285窟。

第285窟的西壁作为正壁,中央正龛与南北两侧龛及龛内外壁画人物图像的组合,呈现比较明显的整体感,显然是经过周密设计而成,如果将南北两侧龛内人物塑像视为一般的禅僧(或坐禅比丘),那么很难解释他们与正龛内主尊佛的关联。此外,两侧龛内塑像下有台座,身后描绘倒三角形靠背与圆形头光,顶上方还有宝盖,这些都显示出比较尊贵的身份及地位,显然不属于一般的禅僧。

有鉴于此,本文拟重点探讨有关两个问题,第285窟西壁两侧龛内塑绘人物的身份是什么,此其一;其二,设计者为何采用如此特殊的人物组合方式,以及这些人物与中央正龛主尊佛有何关联。基于本窟图像之间的紧密关联,对于西壁两侧龛内人物身份的辨析等,无疑有利于更深入理解本窟的图像构成及其思想内涵。

二、莫高窟第285窟西壁两侧龛内的人物图像

莫高窟第285窟营建于西魏,其后经过中唐、宋、西夏、元代重修。相比窟内其它诸壁而言,西壁壁画绝大部分保存完好,属于西魏原作。龛内塑像局部残损,近现代有过一些修补,但是总体上保持西魏样式特征。

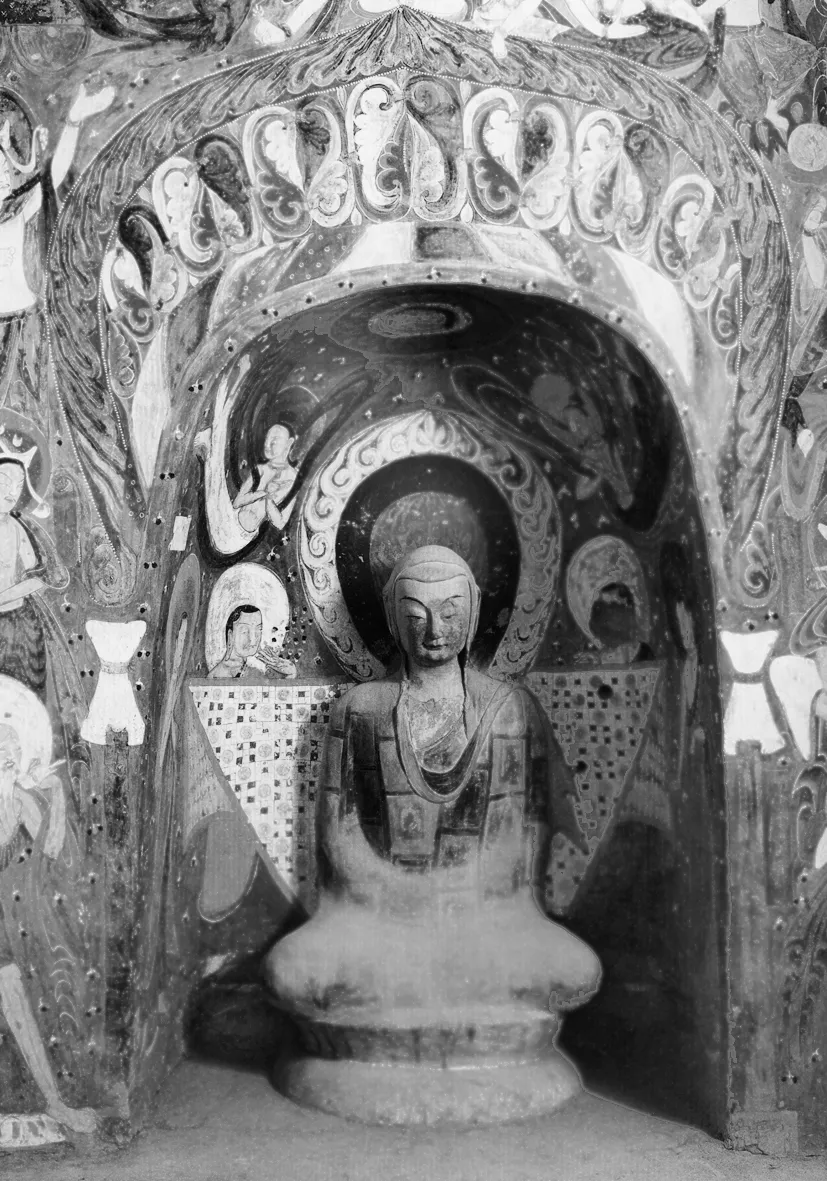

第285窟西壁下方有一条凸起的沿面,其上描绘连续性的忍冬纹样,某种程度上可以视为一种“台基”的设计,以此基沿为界,将壁面划分为上下两个区域,台基上部并排开凿三个佛龛(图1),三龛底部平齐。中央正龛是一圆券大龛,龛内塑倚坐说法佛一尊,佛像面部及左右手臂有所残损,左右两侧各塑一胁侍菩萨,残损严重,仅存下半身。主尊佛像身穿褒衣博带式袈裟,身后描绘多层火焰纹头光与身光,龛内主尊两侧分别描绘供养菩萨十身,龛顶描绘四身飞天,龛楣上有多身莲花化生形象。大龛南北两侧分别开一圆券龛,尺度相对较小,其内塑绘多身人物。西壁三龛之外的壁面上,绘满各种各样的佛教天部人物,其中包括四大天王,摩醯首罗天、毗那夜迦天、日天、月天等,大部分人物系首次出现于敦煌石窟。(5)南龛外侧下方描绘一身左手执雀且有圆形头光的人物,对于他的身份,学术界有不同观点,大多学者认为是婆薮仙,王惠民起初持同样看法,但是后来提出其身份应该是裸形外道尼乾子(参见王惠民《执雀外道非婆薮仙辨》,《敦煌研究》2010年第1期,第1-7页)。敦煌北朝洞窟中的此身人物一般都与鹿头梵志对称表现,而第285窟与西壁诸天组合在一起,且形象特别,没有外道仙人的愁苦之容,其身份很可能已转化为密教护法神。(参见贺世哲《敦煌石窟论稿》,兰州:甘肃民族出版社,2004年,第113-114页。)这是第285窟图像设计的创新性表现之一,值得关注。

图1 莫高窟第285窟西壁现状

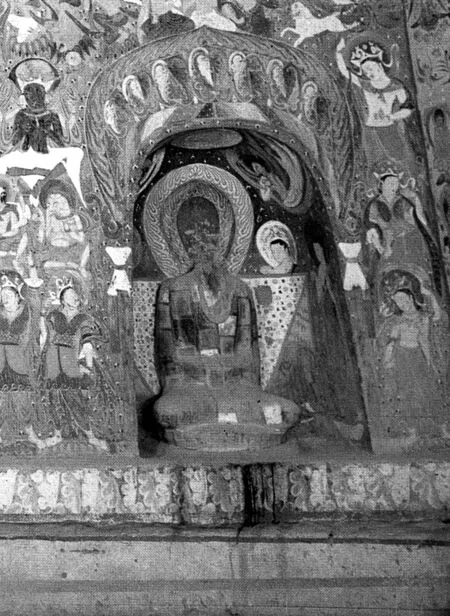

西壁正龛两侧的圆券龛,龛高均为140厘米,宽88厘米,深47厘米。从龛的形制及龛内塑像、壁画等来看,显然是以中央正龛为中心的一种对称组合,三龛之间明显有着比较紧密的联系。南侧龛内现存一身跏趺坐姿人物塑像(图2),高78厘米,身着圆领通肩式袈裟,其上描绘田字纹样,袈裟自身后覆盖于颈部及头顶,属于比较常见的覆头衣样式。塑像双手置于腹前,为袈裟所覆,所结应为禅定印。其双目凝视前下方,面部表情祥和宁静,似正在体验坐禅过程中的法喜。莫高窟第272窟前室西壁,门南北各有一龛,龛内也分别塑一身着覆头衣的禅定人物像,样式与第285窟西壁两侧龛内塑像相近,《敦煌石窟内容总录》将其年代定为北魏,依据此种样式在敦煌流行的时间等方面来看,本文倾向于认为其年代可能是西魏。(6)参见敦煌研究院编《敦煌石窟内容总录》,第110页。按:此二龛塑像年代晚于第272窟,龛内人物与第272窟主尊没有必然联系,虽然造型样式与第285窟西壁两侧龛内塑像接近,但是身份未必一致。第272窟前室西壁门南北龛内塑像的身份可能是一般的禅僧。仅就覆头衣、坐姿及手势等来看,第285窟西壁侧龛内塑像类似南北朝时期流行的禅僧形象,这可能是其被定名为“禅僧”的主要原因。

图2 莫高窟第285窟西壁南龛现状(采自敦煌研究院主编《敦煌石窟全集·石窟建筑卷》,香港:商务印书馆(香港) 有限公司,2003年,图版23)

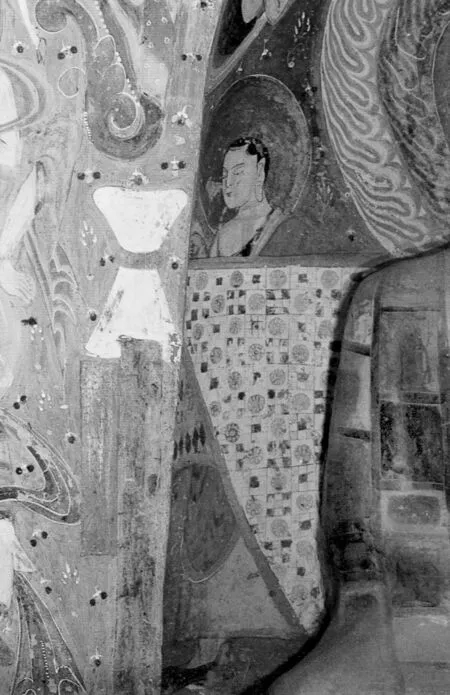

两侧龛内塑像还有图像方面的特别之处。塑像身后描绘倒三角形靠背,其上精心绘制圆形团花与黑白小方格组合的纹饰。头后圆光由三重椭圆形组合而成,最外层圆形内描绘火焰纹,顶部中心结为莲花。龛顶正中描绘一硕大莲花形宝盖,也是有内外数重同心圆图案组合而成。头光左右侧上方各有一身飞天,身姿呈U字形,一身面向塑像,一身扭头朝向龛外。塑像于台座上结跏趺坐,台座经过后世修复。

此外,值得关注的是,两侧龛内塑像身后均描绘四身比丘形象人物。南侧龛内塑像的左右两侧,分别绘制两身比丘形象的人物,都呈站立姿势,他们身披袈裟,有圆形头光,脸部呈四分之三侧面,视线均朝向塑像人物。其中靠近塑像的内侧两身人物,身躯大部分被三角形靠背遮挡,紧邻塑像右侧的一身人物左手抬起,掌心朝上,上方有很多花瓣,表现的应是撒花供养的一瞬间。邻近塑像左侧的那一身人物,面部残损,右手抬起,握着一束花。再外侧的两身人物,一身双手捧一束花,另一身左手置于胸前,右手垂下,手中持一束花。由此看来,这四身比丘形象人物都是持花供养者。北侧龛内人物塑像的头部、颈部现已损毁,身上的袈裟、坐姿、手势以及台座、倒三角形靠背、头光及顶上方的莲花宝盖等,除了纹饰细节略有不同外,总体样式与南侧内塑像如出一辙,不再赘述(图3)。北侧龛内人物塑像两侧也分别描绘两身比丘形象的人物,他们手中均持一束花,塑像右侧靠背后面的那身人物,右手持花上举,面部却没有朝向塑像(图4),由此打破龛内人物组合的对称性,这一细节尤其值得关注,后文将作具体分析。

图3

图4

20世纪以来,第285窟西壁两侧龛内的人物塑像曾有过一些破损及修复活动,有必要做些阐述。1908年2月,伯希和探险队的摄影师夏尔·努埃特(Charles Nouette)拍摄了敦煌石窟,从该次拍摄的照片来看,第285窟西壁南侧龛内人物塑像面部有些残损,北侧龛内人物塑像头部犹存,仅在鼻梁处、嘴部下方及颈项前部有缺损,(7)参见[法]伯希和编著《伯希和敦煌石窟图录》第5卷,巴黎:保罗·格特那出版社,1921年。其中图版CCLXI为第285窟西壁南龛图,CCLXIV为西壁北龛图。总体形象与南侧龛内人物塑像十分相似,同为着覆头衣的坐禅比丘形象。仔细观察伯希和探险队起初拍摄的照片,可以发现两尊塑像的方形台座大小不一,显然不是西魏原作。1914年8月至1915年1月,俄罗斯奥登堡考察队也对敦煌莫高窟做了记录、拍摄等工作,从他们提供的第285窟照片来看,(8)参见俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆、上海古籍出版社编《俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆藏敦煌艺术品IV》,上海:上海古籍出版社,2000年,第69-75页图版。其中西壁北龛图版在第74、75页。西壁南侧龛内人物塑像同于努埃特拍摄的照片,然而此时北侧龛内人物塑像头部已经损毁,据此推测,损毁应发生于1908至1915年期间。

1942年,中国考古学者石璋如拍摄了第285窟,照片基本同于奥登堡考察队所拍。1943年罗寄梅到了敦煌后,也拍摄了第285窟等照片,照片质量很高,画面更清晰。比对罗寄梅与石璋如拍摄的照片,可以发现罗氏拍摄的照片中,西壁两侧龛内台座都经过修复,由方座变为束腰圆形座,由此推测此次修复发生于1942至1943年期间。

笔者承蒙谢成水先生告知,20世纪五十年代,敦煌文物研究所的孙纪元先生对第285窟南侧龛内塑像面部做了修复,从现存塑像面部造型及气韵来看,此次修复的效果比较理想,基本保留西魏风格。北龛塑像没有修复,仍保持1915年后的状况。1982年文物出版社出版的五卷本《敦煌莫高窟(一)》中,第285窟南侧龛内的塑像就是经过孙氏修复的造像图片。此后直至今日,南、北龛内塑像基本没有改变。综上所述,两侧龛内塑像虽然局部破损且有修复,但是总体上基本留存西魏原作样式特征,不影响对人物身份的探讨。

三、两侧龛内塑绘人物的身份辨析

关于第285窟西壁两侧龛的人物图像,以往研究者主要关注两身塑像的身份探讨,根据造型、着衣等直观的形象元素,大多将其判定为禅僧(或坐禅比丘),此观点可以概述为“禅僧说”。也有学者联系窟内中心的方形台基,将其推理为与授戒活动的相关的羯摩和尚、教授和尚,可以称为“戒师说”。本文认为,这两种观点都值得商榷。

两侧龛内人物塑像的坐姿、手势(或手印)及着衣方式,与窟顶四披下部草庐内的坐禅比丘形象基本一致,可以将他们通称为“禅僧”或“坐禅比丘”。他们均有头光,暗示有着比较特殊的圣者身份,也可以称为“圣僧”,从而有别于一般的世俗禅僧。第285窟南壁《五百强盗得眼缘》壁画中就描绘了一位世俗禅僧,该图最后一幅画面上,有位身着红色袈裟的比丘正在山中坐禅,依旧采用覆头衣样式,其身后就没有描绘圆形头光。两侧龛内的坐禅人物塑像,除了头光外,还有台座、倒三角形靠背及华盖,显然有别于窟顶四披描绘的那些“禅僧”,这些元素暗示着更为尊崇的身份。本文认为,“禅僧”(或“坐禅比丘”)一词的涵义比较宽泛,未能贴切揭示龛内坐像人物的尊崇身份,也难以解释他们与西壁正龛主尊佛的紧密联系。

佛教传授比丘戒活动时,需要“三师”,即“得戒和尚”“羯摩和尚”与“教授和尚”。赖鹏举注意到两侧龛内塑像着衣的特别性,他认为:“界定正壁二比丘角色的关键在其所披的‘三衣’及正壁造像的数目。比丘坐禅不一定皆须披三衣,不披衣的场合如本窟窟顶的众禅坐像。但在重要法会的场合中,披三衣却是绝对必须的。且二比丘与倚坐主尊共为三尊,在传授比丘戒的场合,在坛场前须列坐的正好是披衣的得戒、羯摩、教授‘三师’”,他还进一步推论,“依莫高窟的习惯,有以弥勒佛为‘得戒和尚’,故为正壁坛上的中央位置,另由二位耆德担任‘羯摩和尚’与‘教授和尚’,故分居得戒和尚的两侧,并穿上正式法会的三衣。”(9)赖鹏举《敦煌石窟造像思想研究》,北京:文物出版社,2009年,第301页。本文认为,这一观点注意到两侧龛内塑像人物与正龛倚坐主尊之间存在关联,具有启发意义,然而正壁龛内的倚坐姿佛像未必是弥勒佛,南北两侧龛内的禅僧塑像以袈裟覆头,表现的更可能是坐禅而非传戒活动,将三者组合视为“三师”的推测还缺乏说服力。

无论上述“禅僧说”还是“戒师说”,都难以解释两龛塑像与正龛内主尊佛像的关联,以及身后为何描绘四身带头光的比丘形象人物。后者很容易被误以为龛内塑像人物的胁侍,但是无论是禅僧、圣僧还是戒师,通常都不能以头后带有圆光的圣僧为胁侍。由此看来,有必要重新审视两侧龛塑绘人物之间的关系,并对他们的身份进行具体辨析。

本文认为,根据西壁图像的整体构成、南北龛内人物的样式特征、组合方式及时代背景等来看,两龛内两身坐姿塑像很可能是佛陀座下的两大弟子。

首先,就第285窟西壁整体的图像构成而言,两龛表现佛陀弟子像的可能性很大。第285窟从窟形到塑绘图像方面,都极具创新性,设计者不会是普通的匠师,而应该是比较精通佛教义理的僧侣。西壁作为本窟正壁,佛龛的配置及龛内外的图像的组合,虽然人物众多,但是井然有序,主次分明,显然经过周密设计而成。除了正龛内主尊佛外,西壁人物可以分为三大类型,每类人物都集中分布于壁面特定的区域。第一类是菩萨,他们作为眷属集中出现于正龛内主尊佛的身边,两尊站立的菩萨塑像(上半身残损)代表胁侍,其他绘制在正龛内壁面的菩萨,大多呈供养姿势,他们可以视为供养菩萨,与胁侍菩萨统称为佛的菩萨眷属。第二类是具有护法性质的诸天神王,数量众多,身份各异,如四大天王,摩醯首罗天、毗那夜迦天等,他们集中出现于三龛之外的壁面区域。第三类就是十身带有头光的比丘形象人物,或塑或绘,他们集中分布于两侧龛内。南北朝中后期,时常出现于主尊佛周围的人物,除了菩萨、神王外,就是佛陀座下的弟子。从佛教美术史来看,隋代以前禅僧像虽然有时出现于石窟中,但是几乎没有表现于正壁醒目之处的先例。由此看来,将两龛内塑绘人物推断为佛陀弟子,与西壁人物分类布局的设计思想比较吻合。

关于龛内两尊塑像人物的身份,有必要进一步探讨。两尊塑像下方均有台座,身后绘倒三角形靠背,头部后有圆形头光,顶上还有莲花宝盖,设计者显然以此等元素来凸显他们特别的身份。尤其是倒三角形靠背,值得特别关注。敦煌石窟传统图像中,此种样式靠背均出现于菩萨身后,譬如,莫高窟第275窟(北凉)西壁主尊交脚菩萨及南北壁上层阙形龛内的四身菩萨,以及第435窟(北魏)中心塔柱北向面上层龛内的菩萨等。值得注意的是,敦煌早期石窟中,倒三角形靠背仅出现于交脚菩萨身后,此种交脚菩萨通常又位于壁面上层阙形龛内。已有学者指出,此种阙形龛可能是兜率天宫的象征,其中的交脚菩萨应是正在天宫内院说法的弥勒菩萨。(10)张善庆《河西石窟阙形龛溯源刍议》,《考古与文物》2012年第3期,第68-73页。笔者赞同这一观点。第285窟西壁两侧龛内坐姿人物并非交脚菩萨,其身后也出现此种倒三角形靠背,设计者显然是借用此种图像符号凸显塑像人物具有非同寻常的尊贵身份。联系塑像头光、宝盖等来看,将他们视为禅僧或戒师显然与图像细节暗示的身份不符,而更适宜视为佛陀座下具有一定尊崇地位的两大弟子。

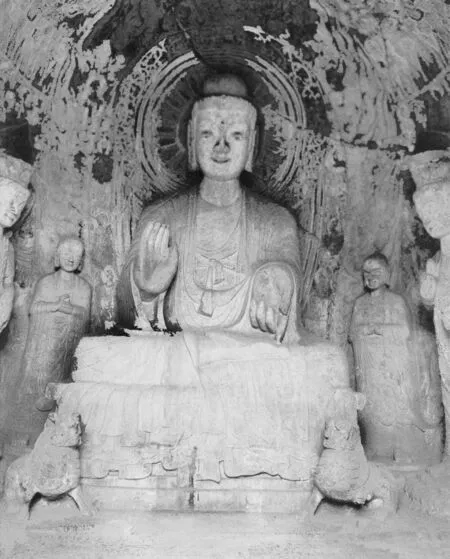

根据佛教经典及各地流传的佛教图像来看,两大弟子既可能是迦叶(摩诃迦叶或大迦叶)与阿难,又可能是舍利弗与目犍连(目连),他们四位也同时出现于第285窟门北无量寿佛说法图中,身边均有相应题记。至于第285窟西壁两侧龛内塑像是哪两位弟子,只能联系北魏后期其它石窟中流行的弟子组合做些推测。北魏后期,龙门石窟中,主尊佛的左右两侧已经流行二菩萨、二弟子的对称组合。譬如,宾阳中洞正壁主尊释迦牟尼佛左右两侧的胁侍弟子组合(图5),通过比较,可以发现两位弟子像已有明显的年龄、相貌及气质的区别,学术界一般将主尊左侧年纪较长的视为迦叶,右侧眉清目秀的那位称为阿难,佛经中关于两位弟子形象的相关记述支持这一看法。第285窟图像题材、样式风格与中原地区存在紧密联系,龙门石窟等地流行的弟子组合像很有可能影响到本窟,从这个角度来看,两侧龛内塑像人物或许是迦叶与阿难。(11)由于第285窟西壁南龛塑像经过修复,北龛塑像头部已经损毁,根据伯希和探险队提供的照片来看,两者之间在年龄、相貌等方面差异不大,或许与他们首次以塑像形式出现于敦煌石窟有关。

图5 宾阳中洞正壁北魏佛五尊像(采自龙门文物保管所、北京大学考古系编《中国石窟·龙门石窟》(一),北京:文物出版社, 2016年,图版7)

其次,南北侧龛内塑像身后描绘的比丘形象人物,均有一般圣僧的标志——头光,共有八身,至于这八位人物的身份存在两种可能性。其一,他们可能是龛内坐像弟子的侍者。这只是基于视觉直观的一种推测,既没有经典文献可供支撑,又缺乏其他类似组合图像作为参照。如果龛内坐姿人物与身后站立的人物身份都是一般圣僧,那么很难进一步解释他们与正壁佛菩萨等人物之间的内在联系。其二,考虑到两龛内塑像及身后站立者人物的总体数量为十,本文推测,这或许是表现佛陀座下十大弟子的特殊样式。(12)十大弟子,即是释迦牟尼佛座下的十位大弟子,他们各有所长,分别是大迦叶、舍利弗、目犍连、阿难陀(简称阿难)、须菩提、优波离、阿那律、富楼那、迦旃延与罗睺罗。根据《云冈石窟内容总录》记载,十大弟子像最早以对称组合形式,出现于云冈第18窟北壁主尊佛两侧菩萨立像的上方。莫高窟北周第461窟西壁(正壁)龛外两侧,除了菩萨外,分别描绘五位带有头光的站立比丘形象人物,表现的也应是十大弟子。参见员海瑞《云冈石窟内容总录》,收入云冈石窟文物保管所编《中国石窟·云冈石窟(二)》,北京:文物出版社,1996年,第266页。本文对于第285窟龛内十大弟子的推测与这些背景有一定关联,但是这一观点能否成立有待于进一步深入探讨。

仔细比较两侧龛内人物的布局,可以发现两者之间存在微妙区别,南侧龛内四身站立弟子是以塑像为中心的严密对称组合,然而,北侧龛内塑像右侧靠背后面的那身弟子,面部并没有朝向龛内塑像,由此形成非严密对称组合。这一细节一定程度上暴露出视觉设计方面的困境。仅就单龛而言,北龛内塑绘人物的组合不如南龛那样严密,或者说略显杂乱。或许是因为南龛人物组合容易引起主尊——胁侍关系的“误解”,于是北龛故意打破此种对称组合,与其说其中站立弟子的面部朝向坐姿弟子塑像,不如说朝向的是正龛内的佛陀。龛内描绘的众多弟子或持花、或撒花,如同本窟东壁门两侧佛说法图中的弟子们一样,表现的很可能是对正龛佛陀的供养。此种别出心裁的样式设计,有一定合理性,但是也存在难以弥补的缺憾。这也许是此种三龛组合没有被后世继承的重要原因。

四、弟子塑像禅坐样式及其对称组合的成因

如果上述有关两侧龛内塑像人物身份的推断基本无误,那么设计者为何采用禅坐姿势与对称组合样式呢?这是接下来需要探讨的问题。

第285窟中,有关戒律、禅定主题的图像引起研究者们比较充分的关注,很多论著中都有讨论,李国、夏生平在《莫高窟第285窟研究百年回顾与综述》中已有详细评述,在此不赘。戒、定、慧属于佛教三学,从修证佛法角度来看,三者之间有着紧密的次第关联,持戒才能进入禅定,经由禅定才能开启智慧(般若)。北朝时期,坐禅是入定的方便法门,也是很多僧侣日常修法的重点之一。从戒定慧三学角度,比较容易理解第285窟的图像构成及设计意匠。南壁的《沙弥守戒自杀缘》《五百强盗得眼缘》等故事画,都比较明显地强调“持戒”对于修行成佛的重要性。有关坐禅方面,则更加显而易见。窟顶四披下方描绘三十五身山间坐禅人物形象。在南壁《五百强盗得眼缘》故事画中,倒数第二幅画面表现的是佛陀为五位比丘慈悲说法场景,紧接其后的是五位比丘在山间讨论佛法及坐禅画面,其中正在山林中坐禅的红衣比丘引人瞩目(图6),图像喻示闻思佛法后,坐禅实修是十分重要的。南北壁下方分别开凿的四个券形龛从体量等方面来看,最初可能是供僧人坐禅使用。本文由此认为,西壁两侧龛内以禅僧塑象表现佛陀座下的两大弟子,反映出本窟设计者对于坐禅的高度重视程度。

图6 莫高窟第285窟南壁上层西魏坐禅比丘

以突出的禅僧坐姿像来表现佛陀二大弟子,此种组合样式显然不宜直接安排于正龛主尊身边,这或许是设计者在正壁设计两个侧龛的重要原因。一方面,二大弟子坐于与南北壁下方一样的龛形之中,造型、服饰等也与一般禅僧无别,另一方面,靠背、头光及宝盖等又暗示他们已经通过精进坐禅,达到了阿罗汉果位,由此为此期敦煌僧侣树立了禅修的榜样。

北朝中后期,作为佛陀胁侍的两大弟子对称组合图像日益盛行,表明弟子信仰逐渐兴起,此种佛教背景支持上述有关两龛人物弟子身份的推测。根据中国佛教美术遗存来看,胁侍弟子对称组合的图像最早出现于北魏云冈石窟中。云冈第6窟属于第二期洞窟,此窟主室中心塔柱下层龛内,主尊佛像两侧除了胁侍菩萨外,还各有一身胁侍弟子像,呈对称的组合,这可能是中国石窟中最早的两大弟子组合像。弟子的体量明显小于旁边的胁侍菩萨,面部造型基本相同,还无法区分年龄、气质等具体特征,这些方面表明此种组合弟子像尚处于发轫期。

佛陀身边弟子像对称组合的出现,很可能受到早期禅法经典中“翼侍”的启发,《佛说观佛三昧海经·观相品》写道:“一一画中,出一化佛,有二菩萨及二比丘翼侍左右,皆悉住立莲华须上。”(13)佛陀跋陀罗译《佛说观佛三昧海经》卷2,《大正藏》,第15册,第655页。文中的二比丘也可以理解为化佛身边的二弟子。以二菩萨翼侍于佛左右的样式出现较早,中印早期石窟中均比较常见,相比而言,二弟子翼侍组合出现较晚,直到五世纪才出现。关于此种组合的起源,笔者将另做专题探讨。北魏迁都洛阳后,龙门石窟中主尊佛像两侧弟子像的对称组合已经比较常见,身高及体量已经接近胁侍菩萨,两大弟子已呈现明显的年龄、性格、气质等差别,意味着此种组合像基本发展成熟。

敦煌石窟中,作为单身弟子像出现较早,譬如莫高窟北魏第263窟北壁后部描绘的一铺说法图中,佛陀左侧是一天王,右侧是一弟子。然而,对称组合式的弟子像出现的时间相对较晚,直至西魏才出现于第285窟。第285窟主室东壁门南北分别描绘一铺佛说法图,主尊佛两侧分别有二菩萨、二弟子,身边均有题记,四身弟子像之间形成明显的对称组合。门北说法图中各身人物的题记基本可以辨识(图7),主尊佛身光左上方题“无量寿佛”,其身后左侧二弟子题记分别是“摩诃迦叶之像”“目连之像”,右侧二弟子题记分别是“阿难之像供养佛时”“舍利弗之像”。《伯希和敦煌石窟笔记》也抄录了相关题记。(14)[法]伯希和著,耿昇译《伯希和敦煌石窟笔记》,兰州:甘肃人民出版社,2007年,第239页。由此看来,摩诃迦叶(简称迦叶)与阿难、目连与舍利弗之间分别形成对称组合关系,迦叶与阿难居于内侧,接近主尊,相对而言,显得更为重要一些。上述背景有利于两大弟子像在第285窟的组合出现。

图7 莫高窟第285窟东壁门北西魏无量寿佛说法图(采自《中国石窟·敦煌莫高窟》(一),图版139)

依据第285窟西壁图像整体构成、南北龛内人物样式、组合以及佛教背景等分析,本文认为两龛内塑像表现的应是佛陀两大弟子,他们采用了北朝中后期流行的对称组合形式。两大弟子采用禅僧的坐姿样式,反映出本窟设计者对于坐禅修法的高度重视。

关于西壁正龛内倚坐姿的佛像,学术界存在释迦牟尼佛或弥勒佛的不同看法。本文认为,南北朝时期,倚坐姿还没有与弥勒佛之间建立紧密的关联,它还不能作为判断佛像尊格的重要依据。无论中国各地石窟还是同期印度阿旃陀石窟等中,倚坐姿均为佛像流行的坐姿之一,尊格大多是释迦牟尼佛。如果上述有关第285窟两龛内人物弟子身份的推论可以成立,那么根据他们与主尊以及南壁故事画之间的相互联系来看,本文认为正龛内主尊佛像很可能是释迦牟尼佛。(15)南龛外侧下方描绘一身左手执雀且有圆形头光的人物,其身份无论是婆薮仙还是裸形外道尼乾子,都与释迦牟尼佛紧密关联,这一线索支持本文对于正龛内佛像尊格的推断。由此看来,经由第285窟西壁龛内人物身份的研究,有助于加深对于西壁人物群像的认识,也便于进一步理解本窟图像的设计思想观念。