沂沭断裂带深反射地震资料处理

2021-02-23罗文强张尚坤陈军杨斌马祥县唐璐璐梁吉坡刘凤臣仵康林陈诚

罗文强,张尚坤,陈军,杨斌,马祥县,唐璐璐,梁吉坡,刘凤臣,仵康林,陈诚

(山东省地质科学研究院,国土资源部金矿成矿过程与资源利用重点实验室,山东省金属矿产成矿地质过程与资源利用重点实验室,山东 济南 250013)

0 引言

揭示岩石圈精细结构的有效手段之一是深反射地震剖面测量技术[1]。多年来,对沂沭断裂带的地学研究取得了一系列成果[2-12],各种地球物理方法被广泛应用[6-12],但是断裂带深浅部构造关系、构造样式特征及岩石圈精细结构仍然没有被彻底揭露出来。为了揭示沂沭断裂带深部结构及发生—发展过程,查清断裂切割深度及对岩石圈地幔的破坏,实现典型区段5km以浅地质结构“透明化”。2019年在沂沭断裂带中南部,日照市莒县至临沂市沂南县境内,布设了一条深反射地震剖面线(采用双线采集),野外施工完成二维地震测线长59km,完成物理点452个(含13个试验物理点),获得了丰富的原始地震资料。由于深反射地震探测深度大,在数据采集时记录到的深层信号会被强干扰背景所淹没,其幅度仍较弱。为了获得真实可靠的深反射地震剖面数据,将野外记录的地震信息转换成便于进行地质解释的形式,进行了地震资料处理[13-23]。此次地震资料处理,在曙光高性能工作站上应用专业地震数据处理软件进行。为了提高深反射地震时间剖面品质,从干扰背景中提取和增强弱反射信号,资料处理以高信噪比为主要处理目标,采取边处理边解释的方法,不断优化处理流程和处理参数,调整处理模块的组合,使获得的地震资料真实地反应地质情况。本次资料经处理获得了比较理想的时间剖面,为研究沂沭断裂带深部结构特征及其对资源、环境的影响提供了可靠的地震学依据。

1 原始地震资料特征分析及处理技术对策

1.1 原始地震资料特征分析

通过对典型原始地震资料的波场、干扰波、静校正量等分析[24-39],该区资料具有以下特点:

(1)单炮品质受地表条件的影响大,大部分地段反射信号弱,信噪比低。

(2)由于地表起伏大及激发条件复杂,低降速带横向变化大,静校正问题突出。

(3)干扰波发育且具有种类多、能量强、分布范围广等特点,难以去除。主要表现为面波扰、干规则线性干扰、工业频率及车辆通行等造成的强高能外源干扰,能量较强,没有相对固定的频率和视速度。

(4)资料反射信息频率较低,一般在13~60Hz之间。

(5)由于受球面扩散和地层吸收的影响,地震波时间方向衰减迅速。深层反射波能量比较弱,频率较低。

1.2 主要处理技术对策

由于探测目标的多样性,且研究区探测目标为硬岩地区,地质体不具成层性,断裂构造具有高陡倾角。结合原始资料特征分析,为保证地震数据处理的真实性和提高信噪比,在动校正等常规处理基础上主要采用如下相应处理对策。

1.2.1 静校正技术

该区地表条件复杂,东部、西部为山区,中部为平原,地形起伏大,第四系覆盖厚度变化大。在处理时根据区内表层结构、低降速带厚度、速度及地表高程的具体变化情况,进行层析静校正和折射静校正效果对比,选择最佳静校正方法及参数,采用中波长静校正技术和分频迭代剩余静校技术结合精细速度分析工作逐步提高静校正精度。

1.2.2 去噪技术

(1)叠前组合去噪

在地震资料的保幅处理中,有效地去除资料的噪音和干扰是提高资料信噪比、提高处理质量的关键所在。认真分析原始资料,做好波场分析,正确识别干扰波类型并分析其特征。该区存在面波、声波、线性干扰、高频、低频、随机等各种噪音干扰。综合采用多种去噪技术,主要方法有:减去法面波衰减、分频去噪、人工剔道、切除、随机噪音衰减等[27-35]。

(2)叠后去噪

为进一步提高深层资料信噪比,在叠后针对线性干扰和随机干扰进一步进行压制,适当提高深层资料信噪比。

1.2.3 能量补偿技术

由于激发和接收地表条件在空间方向不规则变化,使地震记录在纵、横向上能量、频率不均衡,为此采用地表一致性能量、频率补偿方法进行恢复和补偿,恢复纵、横向浅中深层地震反射能量。

1.2.4 提高分辨率技术

做好反褶积试验,选取合理的模块和参数,突出各反射层的波组特征,在压缩子波的同时不影响目的层反射同相轴的连续性,适度提高分辨率[36-37]。

1.2.5 速度分析技术

通过常速速度扫描确定参考速度,建立可靠的参考速度场,在此基础上进行精细叠加速度分析、动校切除及剩余静校正迭代处理,同时在构造变化大的地段在横向上加密速度分析点,来获得准确的叠加速度,确保各反射层精确成像。选择合理的偏移速度场、参数和偏移方法,使得各种特征波偏移归位比较合理,地质界线以及断面反射波清晰[38-39]。

2 地震资料处理主要技术方法

地震资料处理是以静校正、预处理、速度场建立、叠加、偏移处理为基础,通过噪声衰减、地震信号能量补偿和一致性处理等技术,提高地震信号的信噪比和地震信号对地质体的分辨率,为地震资料解释提供基础数据[13-37]。根据原始地震资料反射波特点,在资料处理中叠前处理以静校正、真振幅恢复、叠前反褶积、速度分析为中心;在叠后偏移中做好偏移速度测试和谱白化,使之在提高反射点归位精度同时拓宽高频端带宽,达到提高地震信号分辨率的目的。资料处理中采用线性时差动校正方法对每个炮点、检波点位置进行检查,确保位置准确无误后进入下一步处理。通过道编辑将原始记录中不正常道、炮进行人工剔除,使每一炮记录都保持最好的品质来参与后续处理。

2.1 静校正处理

静校正处理对提高叠前道集的信噪比、叠加效果、精确成像都起着举足轻重的作用,不仅影响叠加剖面的信噪比和纵向分辨率,同时又影响速度分析的质量[18-20]。

由于该区地表高程落差大,达170m左右,加上低降速带厚度和速度横向的不均匀及井深的不同,使得原始地震资料存在较大的静校正量,影响共反射点反射信号进行同相叠加,采用一般的高程静校正方法很难获得理想的处理效果。目前常用静校正主要有两种处理方法:折射静校正和层析静校正[18-22,38-39]。研究区测线长度较长,地表起伏较大,低降速带厚度变化较大,表层速度横向变化快,原始单炮记录初至波复杂,近炮点为直达波,远炮点为折射波,且折射波出现的偏移距大小不一。通过多次试验对比,采用层析静校正方法能够有效解决该区存在的长波长静校正问题。

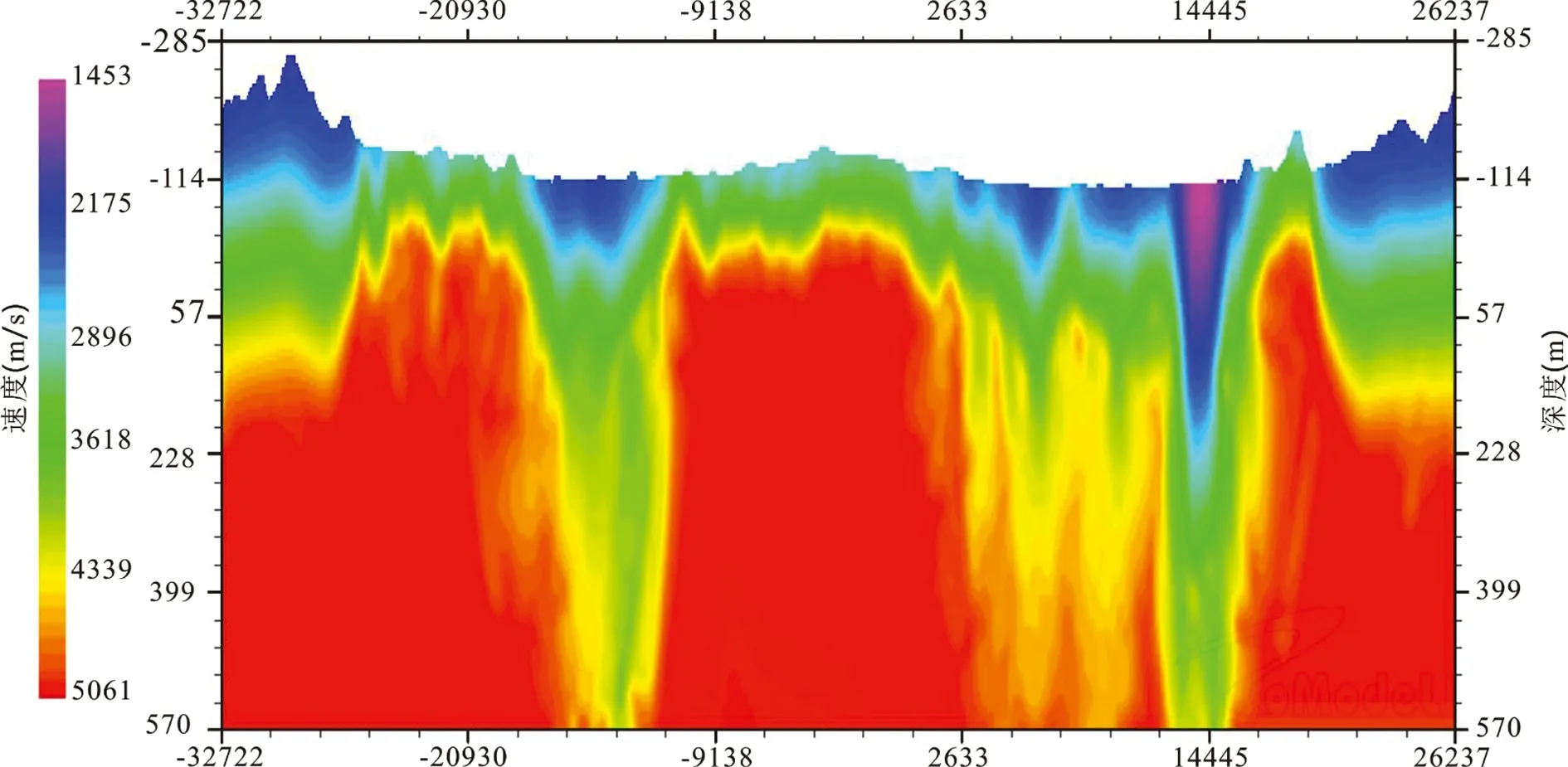

首先根据初至波的振幅计算初至波长时,利用初至波线性动校或单炮正常显示进行人工初至波时间修改,再利用地震波的初至时间反演近地表的地震波速度(图1),从而得到较精确的近地表速度模型,然后根据速度模型计算静校正量,然后加载到地震数据中。在实际处理过程中,采用两步法,首先建立一个CMP参考面,再利用CMP参考面将静校正量进行分解为只影响剖面叠加效果的中短波长和影响剖面构造形态的长波长静校正量,在叠加处理之前只应用高频静校正量,叠加之后再应用低频静校正量,避免过大的静校正量影响叠加效果及准确的速度分析。根据对单炮初至折射波速度分析,结合处理效果,本次处理取基准面高程240m,替换速度4000m/s。

图1 测线浅层速度模型

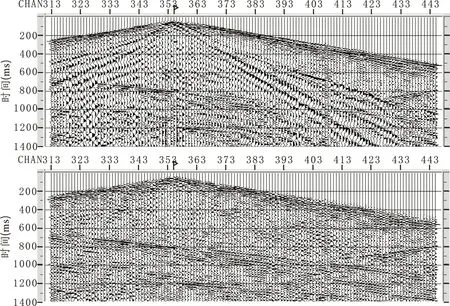

图2和图3分别为静校正前后单炮和叠加剖面的比较,从这两张图上可以看出,静校正效果明显,消除了单炮初至波扭曲现象,叠加剖面上成像效果明显改善,反射波能量和连续性均得到增强。

图2 静校正前(上)后(下)单炮对比图

图3 静校正前(上)后(下)叠加剖面对比图

2.2 偏移距选择

由于近道受炮点影响较大,初至时间不准确,而且近道受面波、声波等干扰严重,选择合适的偏移距有利于同相叠加,提高信噪比,但偏移距又不宜过大,偏移距过大会影响有效叠加次数。处理过程中对偏移距进行了试验,范围为0~4000m,通过对比该区资料处理偏移距选择200m比较合适,如图4、图5所示。

图4 偏移距选择试验图(浅部1s~2.2s对比)

图5 偏移距选择试验图(深部10s~12s对比)

2.3 叠前噪音压制

对原始单炮记录的噪音进行压制和衰减,目的是避免噪音参与资料处理,突出有效反射信息,从而改善叠加和偏移成像效果[13-16,33-38]。图6和图7分别为去噪前后单炮和叠加剖面的比较。

针对区内几种不同的干扰波,通过分类、分时、分频、分域、分区、分步的方法进行压制、去除:

(1)道编辑处理:单炮记录道编辑处理的作用是去除强振幅随机干扰对有效反射信息的影响,主要内容有:剔除坏道、坏炮、振幅异常道、对反道进行极性反转等。

(2)去除面波干扰:面波干扰波特点是能量强,分布在近偏移距范围,具有较低的频率和较低的视速度,利用这些特性采用高通滤波、低频、低速衰减法相结合压制面波。首先通过多域自动去噪,进行异常振幅衰减,对一部分具有明显能量差异的面波、随机干扰进行衰减和压制。然后对有效反射信号和面波、声波等规则干扰波进行频谱分析了解反射波和主要干扰波的频率范围,确定叠前带通滤波参数为浅部10-15-90-100(Hz)、中部5-10-80-90(Hz)、深部2-6-70-80(Hz),应用高通滤波在指定的时窗内分时、分频进行面波压制。

(3)声波干扰:声波干扰出现在部分单炮记录中,其特征明显,速度稳定,部分振幅强,延续时间短。资料处理时可以根据声波的这些特点,采用系统中专门针对声波衰减的模块进行压制。

(4)其他干扰波:将受到50Hz工频干扰的检波点资料分选出来采用陷波处理来压制;利用脉冲噪音衰减模块来消除高值脉冲噪音;用相干线性滤波去除倾斜干扰。

图6 去噪前(上)后(下)单炮对比图

图7 去噪前(上)后(下)叠加剖面对比图

2.4 球面扩散及地表一致性振幅补偿

地震波在传播过程中,地震波波前能量随着传播距离的增大而衰减、地震波在传播过程中被非弹性地层吸收以及地震波在地层界面发生透射而造成能量损失,使得地震波振幅随着时间的增大快速衰减,同时受激发条件、接收条件等因素的影响造成地震波能量的空间差异。采用纵向振幅恢复技术,选取合适的球面发散补偿速度参数以及恢复系数对原始记录进行纵向能量恢复[36-39]。

在对数据进行纵向能量恢复以后,时间方向浅中深部能量得到合理恢复,能量基本趋于一致。但由于激发接收因素造成的横向空间上能量的不均匀性仍然存在。为了解决横向上的这种能量差异,采用地表一致性振幅补偿方法加以解决。地表一致性振幅补偿是一种相对振幅保持的处理,它是基于认为不同激发条件的所有炮应具有相同的能量,所有的接收点也应具有同等的接收能量的原理,通过对所有地震记录在一个时窗内分别统计共炮点、共检波点、共偏移距记录的平均振幅值,根据统一规定的振幅归一化标准计算共炮点、共检波点、共偏移距的振幅调整因子,并对各自的地震道进行调整,使地震记录在空间上达到能量均衡,即每炮的各个道、炮点与炮点,检波点与检波点之间能量一致、均衡,从而消除地表非一致性对炮点及接收点的影响。

本次探测深度大、记录时间长,因此在进行振幅恢复测试时,进行两次振幅恢复处理,第一次参数为恢复系数为5db/s,恢复深度5s,第二次参数为恢复系数为0.5db/s,恢复深度15s。恢复效果比较好,既照顾了中深部,又兼顾了浅部能量(图8)。振幅恢复后,时间方向的能量得到补偿,中深层反射波能量增强;道与道之间的反射能量均匀一致,也保持了反射层的特征。

图8 振幅恢复测试

2.5 反褶积

地层是地震信号传播的介质,由于地层存在不均匀性、因此地震信号激发、接收点条件的差异会使不同位置激发的地震信号在频率和相位上存在差异,同时在传播中地震信号还要发生频率、相位变化及能量的衰减。这种地表条件的差异会导致地震子波横向上不一致,因此,要在叠前预处理中消除地震信号的不一致性。地表一致性预测反褶积在共炮点、共接收点、共偏移距、共反射点等多方面具有一致补偿的功能,消除地表条件差异引起的地震信号在频率、相位及振幅方面的差异,同时对子波进行整形,提高地震记录的纵向分辨率[19,38-39]。根据本次原始资料情况,结合本次处理任务,反褶积方法选择了地表一致性预测反褶积。通过对比不同预测步长反褶积单炮记录,在兼顾分辨率和信噪比的前提下选择预测步长24ms。从反褶积前后单炮的频谱对比情况,可以看出,反褶积后资料频带得到拓宽,有效波视主频进一步提高。

图9为地表一致性反褶积前后叠加剖面对比。从对比图可以看出,经过反褶积后不仅资料的视频率得以提高,同时低频干扰波得到了进一步的压制,分辨率明显提高,消除了同相轴的抖动和续至现象,使得单炮和叠加剖面的波组特征更加明显。

图9 反褶积前后叠加剖面及频谱对比

2.6 高精度速度分析及高阶动校

叠加速度是地震资料处理中最重要的参数之一,速度的准确与否不仅影响叠加剖面的信噪比和相位的形态,也影响其纵向分辨率。速度分析前,首先进行初至切除,分段进行速度扫描,求取较为可靠的参考速度,然后进行速度谱分析。速度分析采用交互速度分析技术,运用速度扫描道集和扫描叠加剖面进行质量控制,利用在叠加剖面上拾取的目的层位来指导速度拾取[32-39]。本次速度分析工作先按500m的间隔来拾取速度,进行初叠加,然后根据叠加剖面的效果和资料的构造特征,及时进行速度调整、修改,确保速度拾取准确,横向上符合地质规律,在构造变化部位采用加密速度分析点的办法进行控制。速度分析与剩余静校正迭代处理,提高速度谱的分析质量,反复迭代直至得到最准确的速度信息和剩余静校正量(图10)。

图10 典型速度谱

由于资料偏移距较大,应用常规动校方法后,近道同相轴校平后,远道出现拉伸或过校平的现象,处理时在CMP道集上,采用四次项的非双曲线动校正方法,在校平近道的同时也能够校平远道,增强叠加效果。

2.7 剩余静校正

由于低降速带横向的多变性,经过静校正处理后尚不能完全解决地震数据中存在的高频静校正分量。自动剩余静校正主要用来消除高程及低降速带校正后残余的短波长静态时差的影响,改善叠加成像,提高资料的信噪比。自动剩余静校是用互相关方法求取每一道与模型道的时差,在地表一致性假设的前提下,应用最小二乘法求取炮点、接收点的剩余静校正量。由于静校正对速度非常敏感,因此应用速度分析—自动剩余静校正的多次迭代计算实现消除剩余时差,使静校正量逐步收敛,直至剩余静校正量不大于一个采样间隔为止[21-22,36-39]。自动剩余静校正在首次迭代时,运用有效波低频分量,实现较大剩余静校正值校正,以后各次叠代则利用高频成份进一步进行较小剩余静校正值校正,使剩余静校正计算逐步收敛直到静校正值接近或趋于零。经3次自动剩余静校正迭代处理,反射波同相轴一致性提高。如图11所示,经过剩余静校正处理后,叠加剖面上有效反射波同相轴在能量强度和连续性方面都有较大的改善。

图11 剩余静校正前后叠加剖面对比

2.8 叠后F-X域随机噪声衰减(RNA)

随机噪声衰减(RNA)技术是叠后提高剖面信噪比的有效手段,它在F-X域内,利用反射信号的可预测性,将反射信号与随机噪声分离,起到压制线性噪声、随机干扰及加强反射信号的作用。本方法不仅能很好地压制干扰,最大限度地保留有效波信息,保证在去噪的同时,保持波形不失真且波形自然,对复杂构造无畸变[13-14]。图12为去噪前后叠加剖面对比,去噪后的剖面随机噪声被有效衰减,信噪比得以明显提高,且波形自然活跃。

图12 去噪前(上)后(下)叠加剖面对比

2.9 偏移

偏移的主要目的是使共反射面元归位到垂向真实反射位置、绕射波也相应回归到绕射点,本次采用的是叠后时间偏移处理,经偏移处理后,使数据体绕射波干涉现象大大减弱或消失,从而真实地反应地下构造形态。偏移处理的关键是建立速度模型,速度模型必须适合实际的地下地层的速度变化[23,36-39],从本区速度分析资料可看出本区叠加速度具有横向分块,纵向分层的特点,纵横向速度变化较大,因此选择的偏移方法必须能够适应本区速度的变化,而在目前的偏移方法中有限差分法的适应性最强,因此本次资料处理偏移模块采用有限差分算法进行。偏移前对叠加数据进行适当的去噪处理和滤波处理,叠后滤波参数为浅部12-17-80-90(Hz)、中部8-13-70-80(Hz)、深部3-7-60-70(Hz),得到信噪比较高的地震叠加时间剖面,然后在此基础上进行偏移处理。偏移速度测试:50%~100%,经过对比,最终选择90%的速度进行偏移处理(图13)。

图13 叠加剖面(上)和偏移剖面(下)对比

3 讨论

3.1 质量控制

从空间属性的建立、单炮静校、预处理、叠加速度分析到最终偏移剖面均进行严格的质量控制(QC),以确定相应的处理参数和所用功能模块是否合适,从而保证了本区资料处理的质量和精度。

处理时采取的主要质量保证措施如下:

(1)严格编辑工作,对不正常道认真挑选并剔除,对废品记录详细标注。

(2)采用层析静校方法,精细选取人工静校正参数,最后在通过高精度速度分析与剩余静校正相互迭代求取准确的剩余静校正量,有效解决静校正问题。

(3)针对区内各种不同干扰波的特征,通过分类、分时、分频、分域、分区、分步的方法进行组合压制,尽量减少对有效信号的伤害。加强中间成果的监视,多次显示,多次修改,以确定最佳参数。

(4)严格进行初至、干扰波切除试验,对切除量进行了多次的试验工作,最大限度地实现了单炮净化。

(5)严格进行反褶积预测步长测试,进一步压制低频干扰,提高信噪比。

3.2 处理成果及质量评述

通过对处理流程、模块参数反复测试,对速度仔细分析,形成了长度为52.04km、CDP间隔为10m、垂向间隔为1.0ms、时长15s的二维地震数据,如图14所示。二维地震一次覆盖剖面总长为52.04km,满120次覆盖剖面长度为46.2km。

对处理后的地震满叠加时间剖面(46.2km)进行了评价,Ⅰ类剖面长42.7km,占剖面总长的92.42%;Ⅱ类剖面3.5km,占剖面总长的7.58%;无Ⅲ类剖面,Ⅰ类+Ⅱ类剖面占剖面总长的100%,且Ⅱ类剖面主要分布在研究区边界附近及村庄等叠加次数少的地段。

4 结论

(1)静校正效果明显,消除了单炮初至波扭曲现象,叠加剖面上反射信息突出,振幅得到增强;通过对比本区资料处理偏移距选择200m比较合适;叠前噪音压制针对区内几种不同的干扰波,通过分类、分时、分频、分域、分区、分步的方法进行压制、去除,改善了叠加和偏移成像效果。

(2)经两次振幅恢复处理,时间方向的能量得到补偿,中深层反射波能量增强,道与道之间的反射能量均匀一致,也保持了反射层的特征;经过反褶积后不仅资料的视频率得以提高,同时低频干扰波得到了进一步的压制,分辨率明显提高,消除了同相轴的抖动和续至现象,使得单炮和叠加剖面的波组特征更加明显。

(3)由于资料偏移距较大,应用常规动校方法后,近道同相轴校平后,远道出现拉伸或过校平的现象,处理时在CMP道集上,采用四次项的非双曲线动校正方法,在校平近道的同时也能够校平远道,增强叠加效果;经3次自动剩余静校正迭代处理,反射波同相轴一致性提高,经过剩余静校正处理后,叠加剖面上有效反射波同相轴在能量强度和连续性方面都有较大的改善。

(4)随机噪声衰减(RNA)技术去噪后的剖面随机噪声被有效衰减,信噪比得以明显提高,且波形自然活跃;叠后时间偏移处理最终选择90%的速度进行偏移处理取得了较好效果。

总之,经过处理后的二维地震数据频带宽,浅层、中层及深层波组层次较丰富,反射波波突出、连续性好、信噪比高,清晰地反映了深部地质结构,为本区域沂沭断裂带深部的构造研究及其岩石圈精细结构提供高品质的地震资料。

图14 最终地震叠加时间剖面

致谢:数据野外采集由江苏煤炭地质物测队完成,在数据处理工作中与倪金才高级工程师多次探讨,并得到山东省第一地质大队邢学忠高级工程师的帮助,在此一并表示感谢。同时非常感谢山东省煤田地质规划勘察研究院田思清高级工程师及审稿专家对本文提出的宝贵修改意见。