中国输血医师规范化培训实施方案专家共识

2021-02-23北京医学会输血医学分会北京医师协会输血专业专家委员会

北京医学会输血医学分会 北京医师协会输血专业专家委员会

2020年,国务院办公厅印发《关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发〔2020〕34号),对深化医学教育改革、加快医学教育创新发展作出了全面部署,进一步对深化住院医师培训和继续医学教育改革方面提出了明确要求。住院医师培训项目(resident training program)水平的高低直接决定了住院医师培养的质量[1]。2016年7月,国家标准化管理委员会批准输血医学作为学科分类中临床医学下的二级学科,但迄今为止尚未建立国家层面的输血医师规范化培训体系。为尽快填补输血医师规范化培训体系空白,参照原国家卫生计生委关于《住院医师规范化培训内容与标准总则》[2]、《住院医师规范化培训基地认定标准》[3]、《关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导意见》[4]等相关文件,结合输血医学专业人才队伍建设和现有医师培训开展的实际情况,我们在广泛征集全国临床输血专家意见的基础上,制定了输血医师规范化培训实施方案专家共识,旨在为今后持续推动输血医师规范化培训体系建设工作提供参考。

1 输血医师规范化培训模式 采取住院医师规范化培训和专科医师规范化培训递进模式,将输血医师培训内容分为A、B、C、D四大模块。住院医师规范化培训内容包括A、B、C模块,专科医师规范化培训内容为D模块。不同医师培训入口可不同,完成相应模块培训内容,考核通过后可以进入下一模块培训,完成相应培训和考核后获得相应规范化培训证书。

1.1 A模块:临床思维及技能培训

1.1.1 培训内容:掌握正确的临床工作方法、准确采集病史、规范体格检查、正确书写病历;掌握输血医学工作中常见疾病的诊疗常规和临床路径;熟悉各轮转科室诊疗常规(包括诊疗技术)。

1.1.2 培训方式:培训对象在经过国家认定的住院医师规范化培训基地完成临床培训任务。培训基地负责住院医师的专业理论学习和临床实践技能培训,主要采取在与输血医学密切相关的专业或亚专业轮转学习的方式进行。公共理论可采取集中面授、远程教学等方式。建议输血相关临床科室累计培训时长为2年。

临床专业的选择:建议由临床输血专家(医师专业)制定学习培训的重点病种,宜以内科、重症监护科为主,辅以用血较多的部分外科临床科室。通过直接参与诊疗患者,参加门、急诊工作和各种教学活动(教学查房、病例讨论、专业讲座等),完成规定的病种和基本技能操作数量,学习相关科室的专业理论知识。建议临床医学各三级学科(专业)必选科室的轮转时间合计16个月,可选科室的轮转时间合计8个月(表1)。

表1 建议轮转科室及时间 (共计24个月)

1.1.3 培训目标:培训结束时,具有独立从事临床住院医师工作的能力。

1.2 B模块:临床输血相关技术培训

1.2.1 培训内容:

①输血相容性检测实验室基础:红细胞血型、白细胞血型、血小板血型的基础知识和输血相关的常用检测技术;各种血液成分输注适应证;疑难血型、疑难配血、血小板配型、血型基因分型等检测技术、方法和原理。通常在输血科或采供血机构的输血医学实验室完成,培训时间为3个月。

②凝血功能检测技术:凝血功能筛查、凝血因子定量检测、血栓弹力图等检测技术的方法、原理、适用范围、检测注意事项、结果判读等。通常在输血科或检验科完成,培训时间为1个月。

③血液成分的采集、制备和储运:献血者招募及献血服务;各种血液成分的采集、制备与储运方法、流程;各种血液成分的核心质量参数。通常在采供血机构完成,培训时间为1个月。

④输血相关病原体筛查实验室技术:输血传播疾病的常见类型;国际、国内输血相关病原体检测项目的开展情况;常用检测技术优缺点及残余风险。通常在采供血机构或开展输血相关病原体筛查实验室完成,培训时间为1个月。

⑤输血反应防范技术:白细胞去除技术、血液辐照技术、病原体灭活技术的基本原理、流程、适用范围和注意事项。通常在采供血机构或输血科完成,培训时间包含在①、③内容中。

1.2.2 培训方式:培训对象在经国家认定的住院医师规范化培训基地完成相关培训任务。培训基地负责住院医师的专业理论学习和技术操作实践培训,主要采取实验室带教和实际操作方式。公共理论可采取集中面授、远程教学和有计划的自学等方式进行,也可分散在整个培训过程中完成。累计培训时间6个月。

1.2.3 培训目标:了解无偿献血相关法律法规、行业指南及献血者招募工作;准确掌握临床常用血液成分的功效及临床适应证;了解同种异体输血的风险、控制策略及技术手段;能够熟练解读凝血功能检测结果并初步提出干预方案;熟悉常规输血相容性检测项目及技术,并参与临床输血方案的制定。

1.3 C模块:输血医学临床胜任力[4]

1.3.1 培训内容:

①临床输血管理:临床输血相关法律法规、行业指南;临床输血指征、输血前患者评估及输血后疗效评价;输血病历、输血记录的撰写;凝血功能障碍、自身免疫性溶血性贫血、血小板减少症、新生儿溶血病、RhD阴性、造血干细胞移植等特殊患者临床诊疗和血液管理。

②围术期血液保护:术前贫血的纠正;自体输血技术;容量复苏及控制性降压;抗凝、促凝血药物及抗纤溶药物的应用;限制性输血策略及大量输血方案。③输血反应:各类输血反应的识别标准、鉴别诊断及处置。

④输血治疗:单采治疗、细胞免疫治疗、干细胞移植、富含血小板血浆治疗的国内外进展及相关知识构架。

1.3.2 培训方式:培训对象在经国家认定的住院医师规范化培训基地完成临床输血综合能力培训任务,包括输血科临床治疗培训和相关临床技能培训。培训时间6个月。

1.3.3 培训目标:熟悉临床输血相关的法律法规、行业规范、指南共识;熟悉特殊患者临床诊疗常规和血液管理;熟悉限制性输血策略的使用技巧和注意事项;掌握输血科范畴内的围术期血液保护相关技术;能够协助临床医师开展输血反应的调查与处置;能够较为熟练使用单采治疗设备,完成常见类型的单采治疗操作。

1.4 D模块:输血治疗进阶培训

1.4.1 培训内容:

① 临床能力培训:该培训需提供足够的工作量使培训对象完成临床能力的培训计划,并系统掌握输血治疗理论基础和常见临床问题的处理,主要包括:

a.治疗性单采:治疗性单采在相关血液系统疾病、神经系统疾病、肾脏系统疾病、风湿免疫系统疾病及代谢紊乱等多种疾病诊疗中的应用,重点掌握血浆置换治疗肝功能衰竭、血栓性血小板减少性紫癜、血栓性微血管病、抗中性粒细胞胞浆抗体相关性血管炎、抗肾小球基底膜病、系统性红斑狼疮、急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病、重症肌无力、高脂血症,红细胞去除治疗红细胞增多症,白细胞去除治疗白血病高白细胞血症,造血干细胞采集或单个核细胞采集等[5]。b.常规内、外科患者的输血管理:输血指征的把握和限制性输血策略的实施;术前贫血的诊断和治疗;自体输血的评估与采集等。

c.儿科输血:新生儿/儿童造血及血液循环系统特征表现、新生儿溶血病围产期实验室诊断、新生儿溶血病风险评估及处置、新生儿/儿童输血指征。

d.产科输血:妊娠期血液循环系统特征表现、RhD阴性孕产妇围产期的血液管理、稀有血型孕产妇围产期的血液管理、病理妊娠及妊娠并发症的输血。

e.特殊情况的输血策略:疑难血型和/或稀有血型患者输血、自身抗体和/或同种抗体患者输血、危重患者输血、老年患者输血、溶血性贫血患者的处置和输血原则、紧急情况输血原则、供受者ABO血型不合造血干细胞移植患者在移植不同阶段血制品输注、大量输血策略、出凝血疾病的诊断和治疗等。

f.输血反应:输血反应与输血的相关性、严重性判定;输血反应的上报流程、实验室调查及临床处置。g.输血新技术的应用:富含血小板血浆、外周血PBMC等血液成分采集、治疗相关疾病的应用。

②理论教育:培训期间,系统学习临床输血、免疫血液学、输血技术学及相关专业的基本理论和基础知识,同时了解本专业学术的重要进展。积极参加各级协会、学会和单位组织的继续教育活动、学术报告和学术会议,拓宽知识范围,并获得相应的继续教育学分。

③教学能力培训:培训第二年,可承担低年资住院医师、实习医师、见习医师的带教工作,协助科室学术活动的组织和管理。

④科研能力培训:通过参加基地的临床/基础研究,掌握临床/基础科研设计方法和一定的实验室技能,培养临床科研能力。专科医师培训期间以第一作者发表至少一篇论著或一篇综述,或完成专业硕士毕业论文要求。已经获得博士学位的输血医师可以不进行此部分培训。

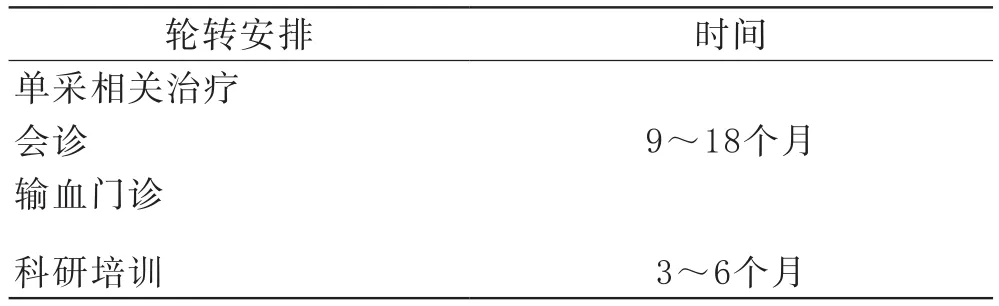

1.4.2 培训方式:培训对象在经国家认定的专科医师培训基地完成培训,实行导师制。每一名培训医师均有一名指导教师指导其培训期间的临床及科研工作。专科培训需以临床实践为核心,侧重输血治疗理论和技能的高级培训。培训医师在导师指导下参与输血科门诊、输血会诊及单采治疗方案制定,进一步学习输血医学相关的临床诊疗能力,着重培养独立进行符合循证医学的规范诊疗能力。专业理论、专业外语以有计划的自学为主,也可采取病例讨论、集中面授、远程教学等方式进行。专科医师规范化培训拟2年内完成,其中临床能力培训时间9~18个月、科研能力训练3~6个月(表2)。

表2 输血医学专科医师培训轮转时间安排表

1.4.3 培训目标:本模块主要针对中级及以上输血医师和/或已获得输血医学科《住院医师规范化培训合格证书》医师开展的专科培训,达到以下目标:

①具有良好的职业道德、法律意识、人文素养,具有良好的表达能力和医患沟通能力;

②具有严谨的临床思维能力、达到熟练、独立从事输血治疗及解决输血相关临床实际问题的能力;

③系统掌握输血治疗相关的临床和基础理论,了解国内外新进展,具备较强的自我学习能力;

④具有一定的临床教学能力,能带教低年资住院医师、见习、实习医师;

⑤具有一定的科研能力。

1.5 培训对象及培训模块选择

1.5.1 未经住院医师规范化培训的医师,完成模块A、B、C的培训及考核,获得输血医学科《住院医师规范化培训合格证书》,完成D模块的培训和考核,获得输血医学科《专科医师规范化培训合格证书》。

1.5.2 完成临床专业住院医师规范化培训并取得相应专业《住院医师规范化培训合格证书》,拟从事输血医学临床工作的医师,完成B、C模块的培训和考核,获得输血医学科《住院医师规范化培训合格证书》,完成D模块的培训和考核,获得输血医学科《专科医师规范化培训合格证书》。

1.5.3 非临床专业住院医师规范化培训并取得相应专业《住院医师规范化培训合格证书》,拟从事输血医学临床工作的医师,完成B、C模块的培训和考核,同时增加A模块部分内容,具体根据之前的规范化培训内容进行调整,建议完成急诊科或重症监护室的轮转培训,时间不少于4个月;完成D模块的培训和考核,获得输血医学科《专科医师规范化培训合格证书》。

1.5.4 建议从临床其他专业新转入输血专业的主治医师,晋升副主任医师前,需要完成B、D两个模块的培训,获得输血医学科《专科医师规范化培训合格证书》。

1.5.5 建议未经过输血医学科住院医师规范化培训的主治医师技术职称(3年以下)的在职输血医师,需完成D模块培训内容,获得输血医学科《专科医师规范化培训合格证书》。

2 培训考核 按模块内容进行考核。培训考核分为培训过程考核和结业综合考核,培训过程考核包括训练日志等痕迹管理赋分、日常考核、出科考核和阶段考核,由培训基地负责实施;结业综合考核包括临床思维考核和临床实践技能考核,由国家统一组织考试。3 培训基地准入标准 规范化培训需在达到准入标准的培训基地进行。培训基地应设在三级甲等综合性医院,相应地区的采供血机构可挂靠基地医院进行共同认证,培训基地间可建立协同协作机制,共同承担培训任务。

3.1 培训基地所在医疗机构基本条件(应同时满足)

3.1.1 应为医学院校的附属医院或教学基地(实习医院),并且是各相关科室齐全的三级甲等综合性医院。

3.1.2 日门诊量≥2000人次,日急诊量≥100人次,床位数≥1000张。

3.1.3 全年用血量(红细胞)至少在10000单位以上。

3.2 培训基地输血科建设条件(住院医师培训基地要满足1~3条,专科培训基地要满足1~5条)

3.2.1 输血科应为独立建制科室。

3.2.2 科室能开展的业务范围及能力要求:专科培训基地要满足输血实验室检测项目和临床诊疗范围要求,住院医师培训基地对临床诊疗范围要求不做硬性规定。

①输血科实验室检测项目应包括但不限于疑难血型及稀有血型鉴定、不规则抗体筛选及鉴定、新生儿溶血病检测、免疫性溶血性贫血实验室诊断、血小板抗体检测、血栓弹力图检测等。每年不规则抗体鉴定人次在60次以上;血小板抗体筛查300例以上,具备开展输血相容性检测理论与实践培训的能力。

②临床诊疗范围应包括但不限于自体输血、贫血及出凝血功能异常的诊断和治疗、单采相关治疗(主要包括红细胞去除、血小板去除、白细胞去除、血脂去除、血浆置换、富血小板血浆采集、外周血造血干细胞采集、单个核细胞采集)、新生儿溶血病围产期诊断和指导、特殊或疑难用血患者的输血评估指导,输血反应的诊断和处理等。单采治疗年治疗量超过150台次。

3.2.3 医疗设备要求:具备开展输血相关实验室检测及临床治疗的仪器设备如全自动血细胞分离机、全自动交叉配血仪、血型仪、血栓弹力图检测仪等。

3.2.4 专业基地科室规范开展疑难疾病和死亡病例讨论、会诊、医疗差错防范等诊疗、教学和科研活动。输血科可以进行相关病种的会诊或联合会诊工作。

3.2.5 输血科单独或联合承担输血门诊工作。

3.3 培训基地师资条件

3.3.1 人员配备:科室医师高级职称不少于2名,主治医师不少于2名,临床输血和输血相容性实验室检测至少有1名输血医学专业副教授、副主任医师或副主任技师。指导教师与培训对象比例应不低于1∶3。

3.3.2 指导医师条件:临床医学学士及以上学位,主治医师专业技术职称3年以上或副主任医师及以上专业技术职务,从事输血医学相关领域医疗、教学和科研工作5年以上,熟悉输血专业的理论知识,具有丰富的临床经验,有较强的指导带教能力。

3.3.3 指导技师条件:医学或理学学士及以上学位,主管技师专业技术职称3年以上或副主任技师及以上专业技术职务,从事输血医学相关领域医疗、教学和科研工作5年以上,熟悉输血相关检测技术理论知识,具有丰富的实验室管理和操作经验,有较强的指导带教能力。

3.3.4 基地负责人条件:具有医学硕士及以上学位,副主任医师及以上医疗职称,从事输血医学相关领域医疗、教学和科研工作10年以上,并满足以下条件之一:

①近3年来在国内核心学术刊物或国际SCI学术期刊上第一作者或者通讯作者发表临床研究论文≥1篇;②近3年来曾获得地、市级以上(含地、市级)与本专业相关的临床科技成果奖励;

③目前承担有地、市级以上(含地、市级)本专业领域的临床科研项目,有独立的科研任务和科研经费;④担任全国输血医学相关学会或协会委员及以上职务。

此共识响应国务院办公厅2020年提出的“健全住院医师规范化培训制度”的要求,本着健全以职业需求为导向的人才培养体系,进一步提出输血医师专科培养的模式及培训基地的认证要求,切实加强输血医学学科建设。

本共识专家委员会由全国各地87名输血医学和教育专家组成,专家名单如下(并列共识第一作者,以姓氏笔划为序):

于洋(解放军总医院第一医学中心)、于笑难(北部战区总医院)、于淑红(烟台毓璜顶医院)、马现君(山东大学齐鲁医院)、马海梅(清华大学附属北京清华长庚医院)、王远杰(遂宁市中心医院)、王秋实(中国医科大学附属盛京医院)、王勇军(中南大学湘雅二医院)、王海燕(青岛大学附属医院)、卞茂红(安徽医科大学第一附属医院)、文军(新疆维吾尔自治区人民医院)、文爱清(陆军军医大学大坪医院)、尹文(空军军医大学西京医院)、田文沁(北京大学人民医院)、付丹晖(福建医科大学附属协和医院)、乐爱平(南昌大学第一附属医院)、兰炯采(南方医科大学南方医院)、邢颜超(新疆军区总医院)、吕先萍(郑州大学第一附属医院)、朱培元(南京中医药大学附属南京中医院)、庄远(解放军总医院第一医学中心)、刘小信(山东省千佛山医院)、刘久波(湖北医药学院太和医院)、刘凤华(哈尔滨医科大学附属第一医院)、刘冰(吉林大学第一医院)、刘志伟(浙江大学医学院附属邵逸夫医院)、刘春霞(兰州大学第一医院)、刘铁梅(吉林大学中日联谊医院)、刘培贤(山西医科大学第二医院)、汤朝晖(上海交通大学医学院附属新华医院)、纪宏文(中国医学科学院阜外医院)、杜春红(天津医科大学总医院)、李代红(天津市第一中心医院)、李志强(上海市第六人民医院)、李忠俊(陆军军医大学新桥医院)、李剑平(辽宁省血液中心)、李尊严(北华大学附属医院)、李碧娟(中南大学湘雅医院)、李翠莹(空军特色医学中心)、邵树军(河南省肿瘤医院)、杨江存(陕西省人民医院)、杨眉(贵州省人民医院)、吴巨峰(海南省人民医院)、余泽波(重庆医科大学附属第一医院)、汪德清(解放军总医院第一医学中心)、张印则(深圳大学总医院)、张冬霞(吉林省肿瘤医院)、张军(蚌埠医学院第一附属医院)、张凯(天津市天津医院)、张婷(解放军总医院卫勤部)、张蕾(首都医科大学附属北京朝阳医院)、陈凤(内蒙古自治区人民医院)、陈静(河北医科大学第三医院)、陈麟凤(首都医科大学附属北京世纪坛医院)、苗天红(北京市红十字血液中心)、林洁(解放军总医院第一医学中心)、欧阳锡林(解放军总医院第四医学中心)、周小玉(南京医科大学第一附属医院(江苏省人民医院))、周吉成(广西医科大学第一附属医院)、周华友(南方医科大学南方医院)、郑山根(解放军中部战区总医院)、赵树铭(贵黔国际总医院)、郝一文(中国医科大学附属第一医院)、浑守永(山东第一医科大学附属省立医院)、宫济武(北京医院)、骆群(解放军总医院第五医学中心)、秦莉(四川大学华西医院)、秦梅(贵阳市第一人民医院)、耿凌云(首都儿科研究所附属儿童医院)、桂嵘(中南大学湘雅三医院)、夏荣(复旦大学附属华山医院)、顾松琴(青海省人民医院)、钱宝华(海军军医大学长海医院)、栾建凤(解放军东部战区总医院)、黄远帅(西南医科大学附属医院)、章红涛(大同市第三人民医院)、董伟群(昆明医科大学第一附属医院)、蒋学兵(解放军总医院第六医学中心)、谢珏(浙江大学医学院附属第一医院)、廖燕(广西医科大学第三附属医院)、黎城耀(南方医科大学)、潘健(《临床输血与检验》杂志)、燕备战(河南省人民医院)、穆士杰(空军军医大学第二附属医院)、戴莹(解放军联勤保障部队第九二〇医院)、魏亚明(华南理工大学附属第二医院(广州市第一人民医院))、魏晴(华中科技大学同济医学院附属同济医院)。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突