高技术企业颠覆性技术创新能力影响因素识别与提升探究

2021-02-22李桢欧光军刘舒林

李桢 欧光军 刘舒林

摘 要:發展引领产业变革的颠覆性技术,不断催生新兴产业是推进我国经济高质量发展和优化经济结构的重要手段,企业是颠覆性技术创新的主体,如何找到影响其颠覆性技术创新能力形成的因素,对推动颠覆性技术创新至关重要。本文旨在探索高技术企业颠覆性技术创新能力的影响因素,为创新能力生成路径提供理论依据。基于创新生态系统视角,采用因子分析和回归分析对影响高技术企业颠覆性技术创新能力的主要因素进行识别。研究表明:企业创新活力、企业知识整合能力、企业资源运营能力、创新链耦合协调度、知识链协同度、平台服务能力和政策有效度对颠覆性技术创新能力有影响,其中企业知识整合能力的影响最为显著,平台服务能力次之,并从企业微观层面和政府宏观层面对如何提升颠覆性技术创新能力提供了系统对策建议。

关键词:颠覆性技术创新;创新生态系统;颠覆性技术创新能力;因子分析;企业知识整合能力

中国分类号:F 403.6 文献标识码:A 文章编号:1672-7312(2021)01-0020-09

Research on the Identification and Optimization of the Factors

Influencing the

Disruptive Technological Innovation

Ability of High-tech Enterprises

——Based on the perspective of innovation ecosystem

LI Zhen,OU Guangjun,LIU Shulin

(Evergrande School of Management,Wuhan University of Science and Technology,Wuhan 430073,China)

Abstract:Developing disruptive technologies that lead industrial changes and constantly spawning new industries are important means to promote high-quality economic development and optimize economic structure in China.Enterprises are the main body of disruptive technological innovation.How to find the factors that influence the formation of disruptive technological innovation ability is very important to promote disruptive technological innovation.This paper is to explore the influencing factors of disruptive technological innovation capability of high-tech enterprises,and to provide theoretical basis for the generation path of innovation capability.From the perspective of innovation ecosystem,the paper identifies the influencing factors of disruptive technological innovation ability of high-tech enterprises by factor analysis and regression analysis.The research shows that enterprise innovation vitality,enterprise knowledge integration ability,enterprise resource operation ability,innovation chain coupling and coordination,knowledge chain coordination,platform service ability,policy effectiveness have influence on disruptive technology innovation ability,among which the enterprise knowledge integration ability has the most significant influence,followed by platform service ability.The paper also provides systematic countermeasures and suggestions on how to improve the ability of disruptive technological innovation from the micro level of enterprises and

the macro level of government.

Key words:disruptive technology innovation;innovation ecosystem;disruptive technology innovation ability;factor analysis;enterprise knowledge integration ability

0 引言

当今世界进入新一轮科技革命和产业变革孕育期,科技创新正以前所未有的速度和可能性席卷所有行业,“颠覆”成为了当前世界关注的热点。2016年,“颠覆性技术”被写入了《国家创新驱动发展战略纲要》和《“十三五”国家科技创新规划》。习近平总书记多次强调要高度重视重大颠覆性技术创新,在十九大报告中提出要将颠覆性技术创新作为建设创新型国家的重要举措,在第十九次两院院士大会中进一步强调要以颠覆性技术创新为突破口,牢牢把握创新机会,将颠覆性技术创新上升至新的战略高度。

目前,颠覆性创新的创新范式由“创新体系”向“创新系统”转变,尤其是技术创新变革驱动的高技术产业,各创新主体间的技术依存关系不断提升,颠覆性技术创新正是通过新旧产业创新系统间的更替完成的。从创新生态系统视角探究颠覆性技术创新能力的影响因素,对推进企业开放式颠覆性技术创新发展,提升颠覆性技术创新绩效具有重要的理论和现实价值。

1 文献回顾

1995年,颠覆性技术由BOWER和CHRISTENSEN首次提出,CHRISTENSEN在1997年出版的《创新者的窘境》中,将颠覆性技术定义为以意想不到的方式取代现有主流技术的技术[1]。这一概念得到广泛应用,但尚未得到统一的认可,国外学者们基于技术轨道[2]、商业模式[3]、市场绩效[4]不同视角对颠覆性技术的概念提出了不同的看法。国内学者陈继祥等给出了较为全面的定义,认为颠覆性技术在其创新全过程中通过开拓新的技术、产品、过程、服务或商业模式,破坏企业既有竞争规则,并改变现有市场的需求[5-6]。颠覆性技术以其替代性、变革性、前瞻性等特点,通过开发一系列新性能以满足市场需求或创造颠覆性需求,不仅可以是技术上的突破,也可以是对现有技术的再利用,并对现有技术造成不同程度的颠覆,将对行业和企业产生广泛影响。

颠覆性技术产生并发展,通过较长时间的技术积累从而实现颠覆性技术的创新[7]。CHRISTENSEN在“颠覆性技术”的基础上引入市场颠覆的概念,以“颠覆性创新”取代了“颠覆性技术”,旨在强调颠覆性技术通过不断优化,最终颠覆主流市场的创新[8]。从某种程度上来说,颠覆性创新过程就是颠覆性技术创新的路径及方法研究过程。张延平认为颠覆性创新经历了需求“点”、技术“线”及市场“面”3个逐级递进的颠覆性创新进程[9]。从企业维度看,企业通过不断加强自身创新能力完成颠覆性技术创新,实现“弯道超车”。对于后发企业,黄海洋认为需要完成培育潜在需求、建立竞争规则、提升核心能力、颠覆在位企业4个阶段[10-11];而对于大企业,张枢盛认为企业需要通过创建独立的组织、进行组织改组、反颠覆、并购等方式保证其创新优势[12]。从产业维度看,汤文仙等阐释了产业演进中颠覆性技术创新的出现给传统产业的主导技术带来“技术间断”和“间断跳跃”的交替演进,进而引发“跨越式”的新一代主导技术的出现,在更髙层级的技术路径上开始新一轮的产业发展周期[13]。尹西明、陈劲等则从整合式创新理论出发阐释了颠覆性技术创新的过程中的三大路径,自下而上分别是科技创新筑基、制度文化赋能和战略视野驱动,这三大路径是从技术要素向非技术要素升级、从战术层面向战略层面进阶和升华的过程,也是由单一技术创新向技术创新、制度创新、文化创新、战略创新演进的整合突破[14-15]。

美国总统科技顾问委员会(PCAST)于2003年指出创新不再是简单的线性过程,而是各种资源、要素、主体相互作用建立一种新的关系,即正式提出创新生态系统的概念[16]。新兴产业创新生态系统也由具有技术依存关系的主体、在系统内进行有效的价值获取、传递、流动过程的参与主体以及各主体所在的外部环境构成,但其具体的结构要素要依据产业情境具体分析,不同的情境下,其系统结构主导要素也不相同[17]。高技术产业颠覆性创新是创新生态系统更替演进的过程,从技术依存关系来看,核心技术轨迹的演化、互补件技术的创新以及基础设施的完善都从不同阶段促进了创新生态系统的整体演进[18];从价值采用主张来看,产业创新生态系统的“构建—管理”两阶段也是价值创造与获取不断实现的过程[19]。

国内外学者对颠覆性创新影响因素的研究主要以企业为主体,仵凤清等在构建以企业为中心的技术创新网络路径框架的基础上,建立了驱动技术创新网络发展的系统动力学模型[20];杨慧珊等从开放式创新视角研究了企业开展颠覆性技术创新的促进因素和抑制因素[21];汪锦熙运用生态位态势理論对高新技术产业创新生态系统创新培育影响因素进行分析[22]。从内部影响因素看,CHRISTENSEN认为企业间的资源配置是决定着企业进行颠覆性创新的内部驱动力,相应的其企业文化是保证创新顺利进行的关键[8];CHEN等认为研发投入的主导地位和外部获取知识量影响着高端颠覆性创新,而企业与投资者的合作、企业家的创新意愿影响着低端颠覆性创新[23];DEREAM

等认为创造性思维,包含创新思维、设计思维和战略思维,决定了颠覆性技术发展的结构[24];张光宇等认为企业的机会识别能力、资源整合能力与技术学习能力影响其颠覆性技术创新行为[25];企业的知识管理对颠覆性技术创新有重要影响,罗洪云等认为知识管理可以压缩企业颠覆性技术创新的时间和成本、加速市场开发[26]。从外部环境因素看,一是消费者需求引导的市场环境是企业颠覆性技术创新的重要驱动因素,ADITI RAMDORA等以印度医疗卫生企业为例指出底层市场是颠覆性创新的来源[27];ROY则提出相关领先用户是新兴产业颠覆性创新信息的重要来源[28];刘海运也发现新兴市场客户定位对颠覆性创新成正相关作用[29]。二是政策体制引导的政策环境在颠覆性创新中的作用,CHEN等提出政府扶持力度对高端颠覆性创新的影响作用,单娟等认为政府政策对企业颠覆性技术创新有重要的推动或阻碍作用[30]。

由此可见,颠覆性技术创新是立足于原有或新的市场,基于技术、功能、工艺等的颠覆,最终实现新产品对现有主流产品的替代,并导致市场和产业发生根本性变革。在对颠覆性技术创新影响因素的文献回顾中,多数学者是以某一产业或企业作为对象来实证研究阐释企业颠覆性技术创新行为的影响因素,强调创新行为的驱动因素,但以能力为内核深层次探究颠覆性技术创新能力影响因素和作用机理的研究不足。本文立足创新生态系统视角,充分挖掘以产业链和创新链耦合为内核的产业创新生态系统对颠覆性技术创新能力的可能影响因素,开发出因素量表,并运用因子分析进行识别。

2 高技术产业创新生态系统结构特征

高技术产业创新生态系统构建要素包括系统主体和网络结构。系统内依靠创新主体之间的分工和合作形成3层网络结构,在各级网络之间交互作用,进而形成日益复杂的产业创新生态系统。

2.1 系统主体

从生态观的角度看,高技术产业创新生态系统界定为4个层次,即创新物种(企业)、创新种群(产业同环节企业或者其他主体的集合)、创新群落(集群)和创新环境构成。企业是组成创新链系统的基本组成单位,也是系统进行颠覆性技术创新的核心部分,创新生态系统的创新能力大小取决于众多企业创新能力的集成;创新种群是同一产业内企业形成的集合,该产业的生态链是否完备、各个环节间是否匹配,以及每个环节内企业的“质”与“量”配置是否合理均对创新生态系统有重大影响;创新群落不仅包括由相关联产业组成的产业群落,还包括以知识创新为主的知识主体群落和对创新进行服务支持的中介机构群落,该群落通过交互关系形成一个有机的统一整体——产业集群,其合理的结构对于高技术产业颠覆性技术创新是否能发挥作用起着关键作用;创新环境是集群赖以生存的外在条件,集群时刻与外部环境进行资源的交流,良好的创新环境会促进集群创新能力的发展。

2.2 网络结构

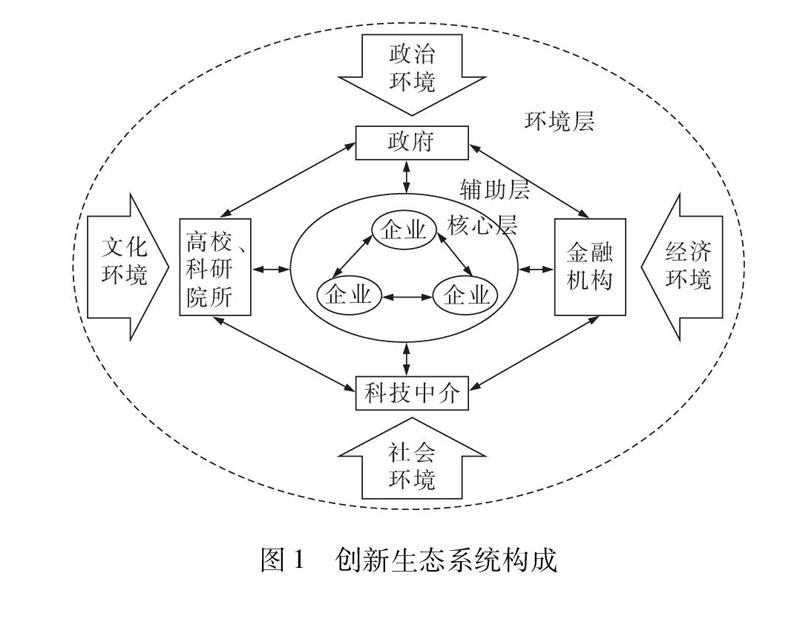

多样化关联使创新生态系统内部呈现以各创新主体为节点的网状结构,创新网络是信息、技术、经验等创新资源流动与传递的渠道,通过网络知识溢出效应和集体学习机制,能够充当搜寻和评价不同可能组合的程序,降低创新的不确定性、风险以及信息成本,形成超过直接合作成本的长期利益[31]。高技术创新生态系统分为3个层次:核心层、辅助层和外部环境层(如图1所示)。

3 量表设计与优化

3.1 量表设计理论依据

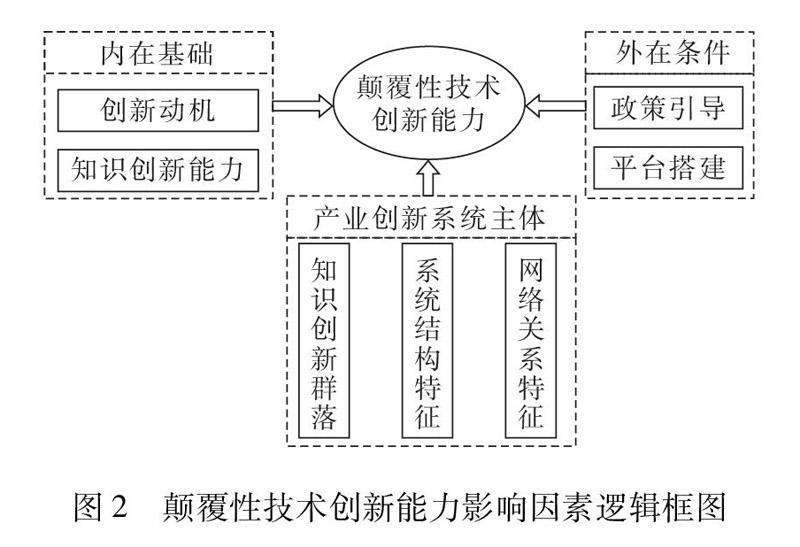

根据前文文献回顾,本文认为颠覆性技术创新能力是指以提供全新使用价值、创造新需求为导向,采取新的技术路线(路径)进行研发,开发出替代现有市场产品或服务的新技术、新产品、创造新市场、新需求的能力。基于此认识,立足于创新生态系统范式,构建了影响颠覆性技术创新能力形成的因素构成逻辑框图(见图2颠覆性技术创新能力影响因素逻辑框图)和量表体系(见表1原始量表与信度优化)。

3.1.1 颠覆性技术创新主体企业内在基础

颠覆性技术创新需要不同主体的广泛参与,各主体间存在着颠覆性知识、技术或新产品、服务的供求关系,主要涉及企业核心主体、从事颠覆性技术基础研发的科技研发主体、为其他主体提供在颠覆性创新成果形成、转化和产业化进程中所需的各种创新中间投入产品及服务的科技中介主体。企业作为颠覆性技术创新的核心主体,其内

生动力是影响主体创新和网络关系的最直接动因,包括企业知识创新动机、机会识别能力、资源整合能力、学习创新能力等。

3.1.2 主体所处的产业创新系统结构特征

为了有效的实现颠覆性技术的应用和创新,各主体凭借其所在的创新网络对组织内外部知识资源进行重构、整合和优化,使多时点、多主体的知识和技术能够有效集成、互补及共享,主要體现在企业与合作伙伴的合作频率、广度和深度等方面。

3.1.3 颠覆性技术创新主体企业外在条件

一方面,包括科技信息共享平台、产业共性平台、产学研合作平台、技术交易和公共服务平台在内的适应于颠覆性技术创新平台搭建了主体间的协同对接通道,保证极具复杂性和不确定性的颠覆性技术创新合作的稳定性,进而影响到颠覆性技术创新能力。另一方面,颠覆性技术创新的外部环境对优化主体间协作关系发挥着重要作用,当外部环境与创新特征匹配时,能有效促进颠覆性创新的产生,主要包括资金环境、政策环境与市场环境整合等方面。

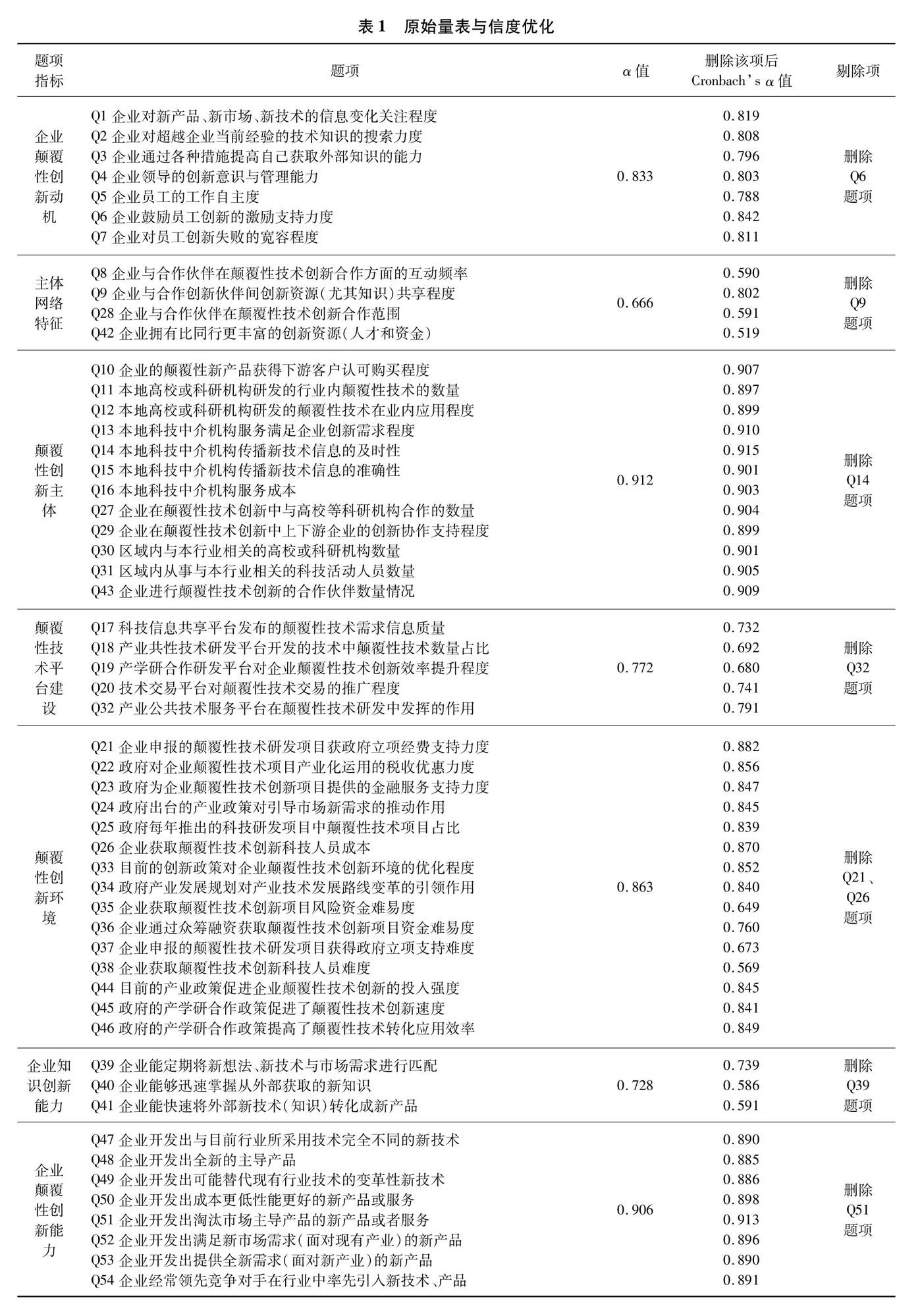

3.2 量表信度检验优化

本文以湖北武汉市东湖高新区高技术产业企业为调研对象,深入高新区内的大型科技企业、创业园、科技孵化园采取随机调研的形式对园区企业进行调研,完成对原始数据的整理和收集。回收问卷后剔除无效和不合理问卷,用于量表分析有效问卷数60份,为了便于数据分析,将原始数据扩充至200个样本,样本分布在高新区光电子信息、生物医药、信息技术、移动通信等产业,填写对象工作年限在3年以上的占60%,中高层管理人员占61.43%,具有较好的代表性。

运用SPSS22.0通过Cronbach α系数检测原始量表信度。首先,量表的总体α系数为0.957,表示量表的信度可以被接受。其次,通过计算各个指标后的变量组合系数,删除Q6、Q9、Q14、Q21、Q26、Q32、Q39、Q51这8个题项,以此保证评价指标的一致性,得到46个题项组成的优化量表,见表1。

4 研究方法与分析结果

4.1 影响因素因子识别

通过主成分分析方法对影响因素量表进行降维处理,对问卷各题项进行效度检验,量表整体KMO值为0.756,且Bartlett的球形度检验1 975.58,显著性为0.000,样本数据整体效度良好,适合进行因子分析。分析结果得到,共提取出7个大于1.3的特征根,7个特征根累计解释贡献率为70964%,说明7个因子反应了原始数据的绝大部分信息,因此萃取7个因子为综合因子。(见表2解释的总方差和图3碎石图)

通过降维处理提取公因子,萃取7个主因子,得到旋转成份矩阵(见表3因子旋转成份矩阵)。因子1命名为企业创新活力,包括Q1、Q2、Q4、Q5、Q7这5个题项;因子2命名为企业知识整合能力,

包括Q3、Q40、Q41这3个题项;因子3命名为创新链耦合协调度,包括Q8、Q10、Q27、Q28、Q29、Q43这6个题项;因子4命名为知识链协同度,包括Q11、Q12、Q13、Q15、Q16、Q30、Q31这7个题项;因

子5命名为政策有效度,包括Q22、Q23、Q24、Q25、

[3]PAAP J,KATZ R.Anticipating disruptive innovation[J].Research Technology Management,2004,47(05):13-22.

[4]DANNEELS E.Disruptive technology reconsidered:A critique and research agenda[J].Journal of Product Innovation Management,2004,21(04):246-258.

[5]陈继祥,王敏.破坏性创新理论最新研究综述[J].科技进步与对策,2009,11(06):155-160.

[6]张枢盛,陈继祥.颠覆性创新演进、机理及路径选择研究[J].商业经济与管理,2013(05):39.

[7]周洋,张庆普.高端颠覆性创新的技术演进轨迹和市场扩散路径[J].研究与发展管理,2017,29(06):99-108.

[8]CHRISTENSEN C M,MCDONALD R,ALTMAN E J,et al.Disruptive innovation:An intellectual history and directions for future research[J].Journal of Management Studies,2018,55(07):1043-1078.

[9]张延平,冉佳森.创业企业如何通过双元能力实现颠覆性创新——基于有米科技的案例研究[J].中国软科学,2019(01):117-135.

[10]黄海洋,陈继祥.颠覆性创新的扩散过程与中小企业的竞争策略[J].工业工程与管理,2011,16(01):123-129.

[11]汤望啸.基于路径依赖理论的后发企业颠覆性创新能力和策略研究[D].上海:上海交通大学,2011.

[12]张枢盛,陈继祥.颠覆性创新演进、机理及路径选择研究[J].商业经济与管理,2013(05):39-48.

[13]汤文仙,李京文.基于颠覆性技术创新的战略性新兴产业发展机理研究[J].技术经济与管理研究,2019(06):95-99.

[14]尹西明,陈劲,海本禄.新竞争环境下企业如何加快颠覆性技术突破?——基于整合式创新的理论视角[J].天津社会科学,2019(05):112-118.

[15]张庆普,周洋,王晨筱,等.跨界整合式颠覆性创新内在机理与机会识别研究[J].研究与发展管理,2018(06):93-105.

[16]PCAST.Sustaining the nation s innovation ecosystem[R].Information Technology Manufacturing and Competitiveness,2004.

[17]洪帅,吕荣胜.中国产业创新生态系统研究综述[J].经济问题探索,2017(05):38.

[18]张利飞,吕晓思,张运生.创新生态系统技术依存结构对企业集成创新竞争优势的影响研究[J].管理学报,2014(02):229.

[19]陈衍泰,孟媛媛,张露嘉,等.产业创新生态系统的价值创造和获取机制分析:基于中国电动汽车的跨案例分析[J].科研管理,2015,36(S1):68.

[20]仵凤清,郝涛,高林.基于系统动力学的企业技术创新网络形成机理研究[J].技术与创新管理,2016,37(04):350-356.

[21]杨慧珊,王刊良,杨平.开放式创新视角下企业创新路径选择与影响因素研究[J].技术与创新管理,2019,40(04):441-447,516.

[22]汪锦熙.高新技术产业创新生态系统创新培育影响因素研究[J].技术与创新管理,2018,39(02):148-152.

[23]CHEN J,ZHU Z H,ZHANG Y T.A study of factors influencing disruptive innovation in Chinese SMEs[J].Asian Journal of Technology Innovation,2017,25(01):140-157.

[24]DEREAM,SKONIECZNY J. Creative thinking in management of disruptive technologies[M].CHAM:Springer,2016.

[25]张光宇,谢卫红,胡仁杰,等.颠覆性创新SNM视角[M].北京:科学出版社,2016.

[26]罗洪云,张庆普.知识管理视角下新创科技型小企业突破性技术创新过程研究[J].科学学与科学技术管理,2015,36(03):143-151.

[27]ADITI R,CORNELIUS H.Frugal innovation in healthcare[M].CHAM:Springer,2015.

[28]ROY R.Role of relevant lead users of mainstream product in the emergence of disruptive innovation[J].Technological Forecasting & Social Change,2018(129):314-322.

[29]刘海运,游达明.主流与新興客户定位对企业突破性和破坏性创新影响的实证研究[J].系统工程,2013,31(05):98-103.

[30]单娟,董国位.政府在破坏性创新及新兴产业崛起中的作用研究[J].上海大学学报(社会科学版),2018,35(03):56-64.

[31]李文博.产业集群网络中知识溢出关键影响因素的实证研究[J].科技进步与对策,2011,28(02):142-145.

(责任编辑:严 焱)

收稿日期:

2020-07-03

作者简介:

李 桢(1997—),女,福建泉州人,硕士研究生,主要从事创新管理的学习。