臧懋循改评《昙花记》的思想艺术价值论

2021-02-12伊崇喆

伊崇喆

(上海大学 文学院,上海 200444)

《昙花记》原为明代文学家屠隆所作传奇,共二卷,五十五出。中国国家图书馆藏明代万历年间武林天绘楼刻本《昙花记》卷首有屠隆自序。此序上半部分缺失,落款处有“万历二十六年九月,一衲道人”字样,可知屠隆最迟在万历二十六年(1598年)已完成《昙花记》的创作,时年58岁。《昙花记》传奇创作完成后,即被搬演。明代文人邹迪光作《余阅搬演昙花传奇而有悟,立散两部梨园,将于空门置力焉,示曲师朱轮六首》诗,记载了《昙花记》搬演的盛况。[1]379可见,《昙花记》在当时产生了一定的影响。

经臧懋循改评后的《昙花记》,篇幅短小,曲律和谐,情节紧凑,更便于场上表演。其改评《昙花记》时所表达的戏曲批评观念,也为当时的曲坛注入新的活力。

一、《昙花记》版本概况

据傅惜华《明代传奇总目》记载,《昙花记》共流传有七种版本:1.明代万历年间天绘楼刻本(本文简称“原本”)①此本现藏中国国家图书馆,半页八行,行二十二字,白口,四周单边,卷首题“武林天绘楼校梓”。;2.明代万历年间《新镌全像昙花记》②此本现藏北京图书馆,半页十行,行二十一字,四周单边。有缺损,前部分有手写补充内容。;3.明代万历年间刻本,二卷,题名《玉茗堂重校音释昙花记》③此本由日本神田喜一郎收藏。;4.明代万历年间朱墨套印本,四卷,三十一折,署名臧懋循评点(以下简称“臧改本”)④此本现藏日本内阁文库,四周单边,半页九行,行十九字,前有臧懋循手写体《昙花记小序》。该本在中国国家图书馆有残卷。;5.明末汲古阁刻本,题名《昙花记定本》⑤此本下落不明,笔者未得见。;6.明末汲古阁《刻六十种曲》本⑥此本现藏中国国家图书馆,半页九行十九字,白口,左右双边。;7.《古本戏曲丛刊》据天绘楼藏本影印本。[2]58根据以上记载,署名汤显祖评点的《玉茗堂重校音释昙花记》及署名臧懋循评点的《昙花记》应是戏曲评点本。但经笔者仔细查阅,《玉茗堂重校音释昙花记》全书并无一处评语,故应排除在评点本之外。值得注意的是,臧懋循评点《昙花记》时,并非仅限于评点,还作出大规模改评。这些改评大致可分为三类:将原本五十五出重新整合为三十一折,原有的体量被削减近二分之一;调整、增删原本中的曲白,使其更适于搬演;修改、增删原本中脚色,或变更一曲的主唱,改为其他脚色主唱或多人合唱。

相较于明代其他戏曲评点本,臧改本更具代表性。但傅惜华《明代传奇总目》收录屠隆《昙花记》各版本时,只将臧改本当作一般评点本。在其对臧氏作品的记述中,亦未录该本。[2]119俞为民、孙蓉蓉合编《历代曲话汇编·明代卷》及合著《中国古代戏曲理论史通论》二书,只对臧懋循改评《玉茗堂传奇》作专章论述,收录了臧氏《玉茗堂传奇引》,却未收录其《昙花记小序》,亦未提及臧改本。[3]618,[4]382《昙花记小序》也未收录到臧氏诗文集《负苞堂集》(古典文学出版社,1958年)中。在论文方面,仅仝婉澄《日本内阁文库所藏臧晋叔评改本<昙花记>》(《文献》2011年第1期)一文对臧改本作专门论述。除此之外,罕见国内学者对臧改本进行专门研究。可见,臧改本的艺术和思想价值远没有得到应有的重视。

二、臧改本对原本关目的改评

原本《昙花记》共五十五出,情节冗长,不利于搬演。臧氏将其削减成三十折,外加《闹场》一折,共三十一折。对原本情节的简化,为表演节约了大量时间,也使情节更加紧凑,增强了故事性。臧氏对原本关目的修改大致分为三种:一是删去原本多余关目;二是修改原有关目顺序;三是合并情节相关联的关目。

(一)删去多余关目

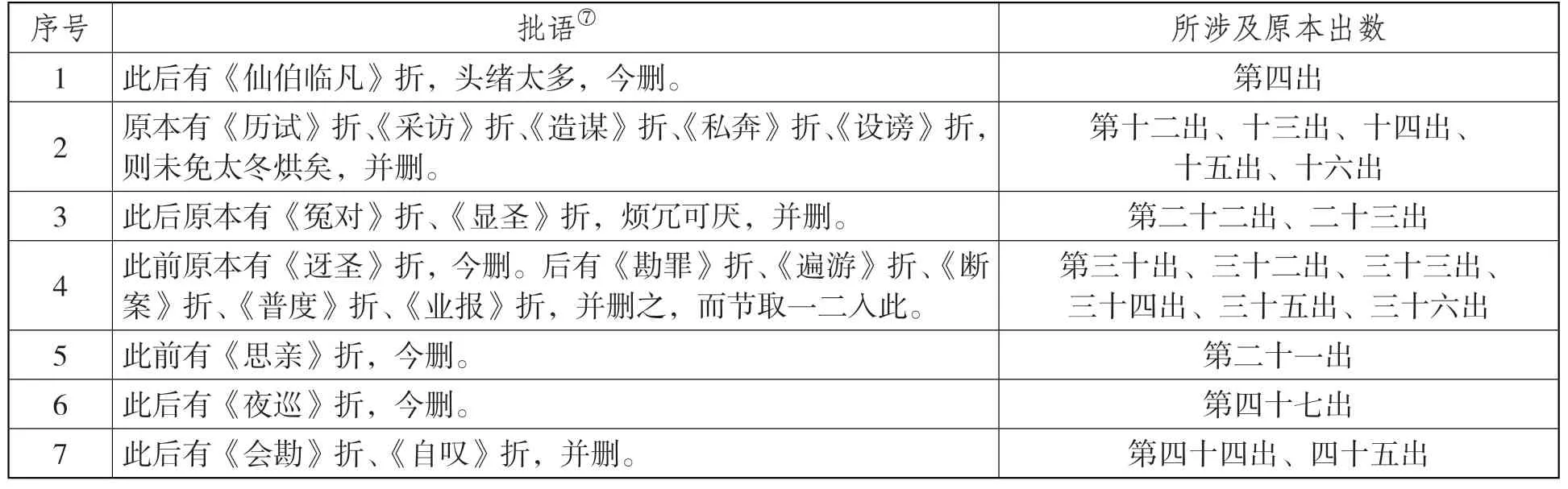

臧改本完全删去多余关目的批语有七处,涉及原本十六出,现将此种情况的批语与所涉原本关目一一拈出,如表1。

表1 臧改本关目删订对照表

臧氏改评原本,删去近三分之一的关目,简化了情节,避免了头绪太多的麻烦,使结构更加紧凑,更利于搬演。如原本第十二出《群魔历试》中,一僧一道前去化缘,只剩木清泰在原处等待。前半部分均是木清泰的心理活动,“烦冗可厌”,后半部分又有鬼神试探木清泰,不仅情节太杂,而且显得闹场,搬演时亦使人感到厌烦,故被臧氏删去。原本第十三出《天曹采访》中,终出无曲,基本都是末扮仙官的独白,篇幅巨大,且宾白辞藻华丽,似有炫才之嫌,但又过于迂腐、道学,令人读之生厌,因此臧氏批云“冬烘”。第十四出所犯同病,故也删去。详细分析臧氏删去的关目可以发现,这些关目非但不能推动故事情节,反而影响搬演。臧氏删去这些冗杂的关目,使表演更加轻快。

(二)重新整合原本关目顺序

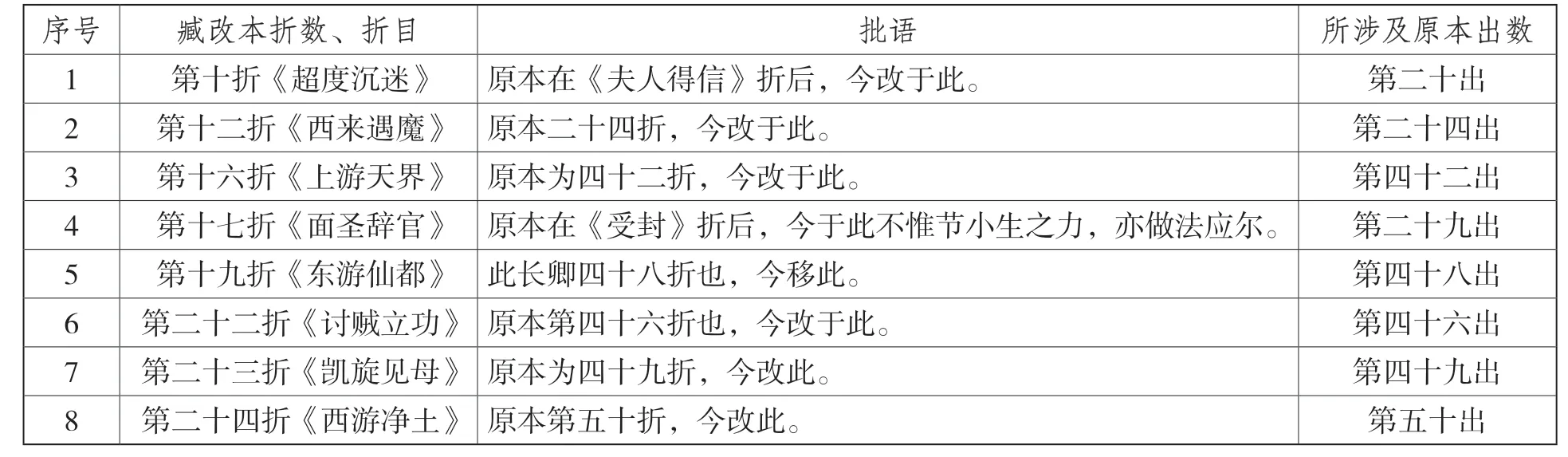

臧氏改评《昙花记》关目的第二种情况是将原来的结构打破,按照搬演的“做法”重新排序,使其更符合逻辑,更便于表演。臧氏整合关目的批语共八处,涉及原本关目的六分之一左右。(表2)

表2 臧改本关目整合对照表

臧氏将屠隆原本《昙花记》结构顺序打破并整合,使叙事更有条理,更具表演性。如原本第四十六出《讨贼立功》写木龙驹领兵平定叛乱,而至第四十九出《凯旋见母》才写木龙驹班师回朝,拜见母亲。中间穿插了木清泰东游的情节,稍显杂乱,且演员始终忙于上场、下场和改扮,十分费力。臧氏将原本不相连的两出重新整理成第二十二折、二十三折,先说完木龙驹立功和班师,再说木清泰东游和西游的情节,使结构更加规整,井然有序,也让场上演员免于奔波劳碌之苦。

(三)合并原本关目

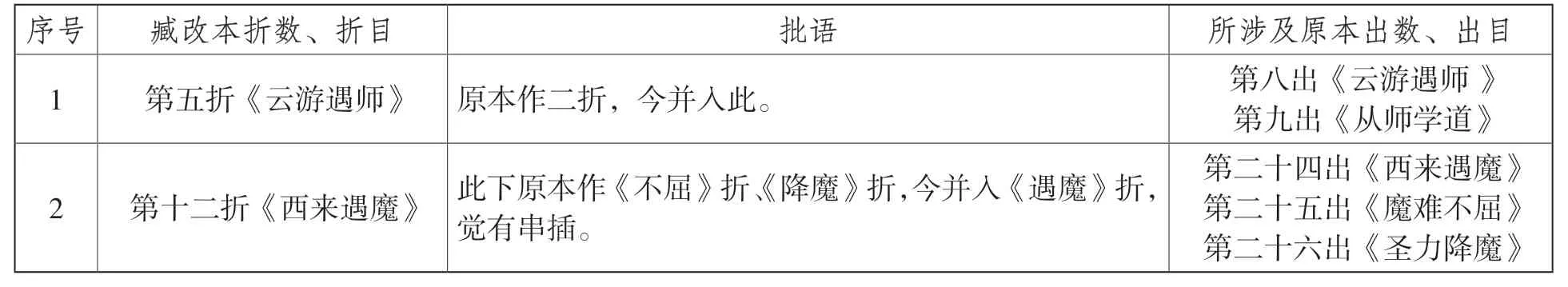

除了删减多余关目、重新整合关目顺序外,臧氏对原本关目的改编,还包括合并关目的情况。臧改本中,关目合并的共有五处,涉及原本十五出,占原本全部关目三分之一以上。(表3)

表3 臧改本关目合并对照表

臧氏将原本十五出合并为五折,大大缩减了原来的体量,简化了情节,加快了表演进度,节约了时间。

综上,臧氏改评原本《昙花记》关目时,主要删去多余的,重整原有的结构、顺序,合并琐碎的关目,以更适合表演和演员的需要,正如其在批语中所提“节小生之力”。臧氏批评戏曲以关汉卿为尊,他认为,元代以关汉卿为代表的戏曲家熟悉剧场,自身也参与到演剧中来,故能将案头之曲发展成为场上之曲。他进而提出:“关目紧凑”为作曲“一大难”[5]620。因此,屠隆原本《昙花记》内容冗长、繁杂,结构松散,并不适合搬演上场,受到了臧氏的批评。

三、臧改本对原本曲调的改评

臧氏除了对原本关目作出改评外,还大量修改了原本中的曲子。与关目的改评相似,对曲调的改评大致也分为三种情况:增添、删改、合并。臧改本增曲十二支,删曲五十支,改曲四十一支。臧氏改评曲子,主要出于三个方面:一是曲白协调;二是使曲叶韵;三是节省演员气力,利于搬演。

首先,屠隆原本有个别出终出无曲,曲白不协调。如第三出《祖师说法》,由末扮西天祖师,一人演完全场,且终出无曲。臧氏批云:“终折无曲,几于冷淡。”因此,臧改本添加【清江引】一曲,起到调剂的作用。再如原本第三十一出《卓锡地府》,全场由小生、生、末、外互问互答,“其白有累千言”[6]619,情节拖沓,枯燥无味。因此臧氏增添【香柳娘】四曲⑧此四曲,原本在《奸相造谋》出,因臧氏删改关目,故并入该折。与【懒画眉】二曲,调和“冷热”,增强表演性。臧氏于此出批云:“ 【懒画眉】此二曲必不可少,若原本则终折无曲矣。”臧氏尚元,在戏曲语言批评中以元为宗。其在《元曲选序》中道:“唯杂剧以四折写传奇故事,其白有累千言者。观《西厢》二十一折,则白少可见,尤不欲多骈偶。如《琵琶·黄门》诸篇,业且厌之。而屠长卿《昙花》白,终折无一曲。”[6]619《琵琶记·丹陛陈情》是一人主演,大段宾白,“烦冗可厌”。臧氏认为,作曲当如《西厢记》,宾白不宜过多。屠隆原本《昙花记》终出无曲的“做法”,当然要受到他的批评。

其次,臧氏在其《元曲选后集序》中说:“而况以吴侬强效伧父喉吻,焉得不至河汉?此音律谐叶之难”[5]621。可见,他将戏曲创作中的音律问题作为一“大难”。在他改评的四十一支曲子中,有十六支是音律不叶,占近三分之一。如原本第十八出《公子寻亲》【二郎神】后的【前腔】一曲:

【前腔】[小生唱]悲啼,逢人借问说,南游湘澧。衡岳峰头扪只履,又闻公相,天然道骨仙

姿。门外时时到云水,傥万一知些因依,寻消息,没奈何来叩阶墀。[7]8

臧氏于此批云:“原本‘知些’‘因依’二句不叶,故改之”,遂改为:“门外时时到云水,倘万一知些来历,问因依,没奈何来叩阶墀”[8]33。如此修改,即叶韵,又添韵味。本出【啭林莺】后【前腔】一曲臧氏也批云:“一曲中押二水字韵,此长卿疏漏处也”。

屠隆作曲时,经常打破曲牌原有的定式,增删字句。臧氏对此也提出了批评,并加以改评。如原本第十九出《游戏传书》中【香遍满】一曲:

【香遍满】[小生唱]远来东土,迢递里访蓬壶,踪迹我严父。谁想到云海茫茫,欲觅知何处。叹只尺不见,空留下一纸书。这书札空留在也,转教我心头苦。[7]12

【香遍满】为南曲曲名,属南吕宫,整首八句。屠隆作曲改变了原有定式,故臧氏批云:“原本多一句,今删之”,并改为:

【香遍满】[小生唱]寻来东土,远迢遥踪迹我严父。谁想道云海茫茫,欲觅知何处。叹咫尺不可见,唯留一纸书。这纸书空留在也,转教我心头苦。[8]13

据臧氏批语所云,【香遍满】曲应为八句,屠隆原本为九句,臧氏删去一句,更符合曲律。

“至于一曲中有突增几十句者,一句中有衬贴数十字者,尤南所绝无。”[5]620-621可见,臧氏对原本曲文的修改,多出于音律是否叶韵的考虑,以达到“串合无痕,乃悦人耳”[5]620的目的。

再次,臧氏对原本曲子亦作大量删减,涉及原本十五出的五十余支曲。如《云游遇师》一折,删去原本八支曲子,并批云:“原本有【新水令】【步步娇】【折桂令】【江儿水】【雁儿落】【侥侥令】【收江南】 【园林好】等曲,俱删”。《礼佛求禳》一折删去十曲之多。第十一折《土地传书》删去原本 【青歌儿】二曲,并批云:“原本四曲今删其二,所以节唱者之力也,不然亦嫌絮聒矣”。可见,其删曲有以下目的:一是调和冷热,不至于闹场;二是简化情节,缩短时间,便于搬演;三是节省演员气力,不至于过劳。

综上所述,臧氏对原本曲子的增、删、并、改,不外乎是出于曲白得体、音韵谐叶和搬演方便的考虑。

另外,臧氏还适当改评了原本的宾白和脚色。对宾白的改评如:第一折《定兴开宴》中增加小生的宾白,使叙事更加清晰;第八折《檀积施功》【小桃红】曲中生脚宾白改为“好像我家定兴老爷”,使表意更加明白,并且与第十三折、第二十六折互相照应。臧氏还适当地改变了原本中的脚色,并增添了不少脚色。如原本旦扮卫氏,小贴扮房氏,臧改本改为老旦扮卫氏,旦扮房氏,并且增加了小外、搽旦、副净等几个新脚色,使演员扮相更加贴合剧本,并为其他演员赢得改扮的时间。因此,臧氏对原本进行大篇幅改评,最大的贡献是将原本的案头之作,变为了真正能搬上舞台的场上之作。

四、臧氏的本色戏曲批评观

臧氏未有戏曲批评专论,其戏曲批评只散见于《元曲选序》《元曲选后集序》及其改评《玉茗堂传奇》和《昙花记》的序文中。不过通过其改评戏曲的批语和以上几种序言,我们大致可以摹画出其戏曲批评观念。

明代曲家对本色的争论由来已久。于臧氏而言,所谓“本色”,无外乎三点:一是“音律谐叶”,以“躬践排场”[5]620为元曲三昧;二是以语言浅近为当行,所谓“人习其方言,事肖其本色”[5]620;三是表演要有“做法”[5]620。

(一)以“躬践排场”为元曲三昧

“‘宗元’即指在明清戏曲创作和研究领域普遍存在的以元代戏曲为宗尚的尊体意识与皈依心态……基本表现方式是以元曲为宗尚、为圭臬……主要功效是促进了明清戏曲的文本创作和文体繁荣,影响和制约着古典戏曲的理论建构和发展方向,并最终确立了以北曲杂剧和南曲戏文为代表的元曲在明清时期的文学史地位。”[9]108臧氏编选《元曲选》亦是严持“元人风尚”的标准,并对当时南戏作家颇为不满,认为其成就远不如元代。在《元曲选后集序》中,臧氏云:

今南戏盛行于世,无不人人自谓作者,而不知其去元人远也。元以曲取士,设十有二科。而关汉卿辈挟长技自见,至躬践排场,面傅粉墨,以为我家生活,偶倡优而不辞者,或西晋竹林诸贤,托杯酒自放之意,予不敢知。[5]620

缘何南戏成就远不如元代?臧氏认为,元代以关汉卿为代表的杂剧作家熟悉表演,甚至亲身投入剧场,而当时南戏作家多为文人出身,不熟悉搬演,使以表演为本的戏曲沦为明代文人的案头之作。臧氏批评当时传奇作家云:

新安汪伯玉《高唐》《洛川》四南曲,非不藻丽矣,然纯作绮语,其失也靡;山阴徐文长《祢衡》《玉通》四北曲,非不伉傸矣,然杂出乡语,其失也鄙。豫章汤义仍庶几近之,而识乏通方之见,学罕协律之功,所下句字,往往乖谬,其失也疏。他虽穷极才情,而面目愈离。[5]621

他认为,汪伯玉为骈俪而造曲,徐文长浅俗近鄙,汤显祖较近元人,但祖籍江西,未曾到过吴中,因此未得吴曲要旨,只会摹情,而不善作曲。进而在《玉茗堂传奇引》中,臧氏评价道:“此案头之书,非筵上之曲。夫既谓之曲矣,而不可奏于筵上,则又安取彼哉?”[10]622实际上,臧氏如此评价汤显祖,很大程度上是受到了“汤沈之争”的影响。汤显祖《牡丹亭》甫一脱稿,便造成极大影响,各戏班争相搬演。以沈璟为代表的吴江派曲家攻击汤“不谐音律”,汤显祖辩道:“弟在此自谓知曲意者,笔懒韵落时时有之,正不妨拗折天下人嗓子”[11]611。于此不难看出,臧氏是以沈璟为代表的吴江派的忠实拥护者。因此,臧氏“选杂剧百种以尽元曲之妙,且使今之为南者知有所取则云尔”[5]622,希望借元杂剧和谐的曲律给当时南戏作家以启迪。

臧氏在改评《昙花记》时,也将屠隆原曲与元人语言加以比较。笔者拈出一二,试作分析。臧改本第十折《超度沉迷》中【解三醒】一曲,臧氏批云:“此等曲亦第时人赏之,然不可令元人见也”。他认为,此曲辞藻华丽,然不合曲律,虽被当代曲家追捧,但较元人之作尚远。第十二折《西来遇魔》中【庆东原】一曲的结句:“凭着俺天兵四面,那怕你诡计千条”,臧氏批云:“‘那怕你诡计千条’句不减元人”。第十八折《郊游卜佛》中【尾声】结句:“偏不如他野草闲花分外香”,臧氏批云:“结句自谓有元人风味”。臧氏改评《昙花记》并不是一味地指责,对于类似此种“绝似元人”的曲子,亦给予了高度肯定。

对曲律的重视,其实是出于舞台表演的考虑。“他们认为汤显祖自有其可传的价值,特别是《牡丹亭》最为人所欣赏,但由于不谐音律,搬上舞台(其实主要指昆腔舞台)存在一定的困难。”[12]94重视舞台搬演,其实是臧氏戏曲批评最重要的出发点。

(二)以语言“浅近”为当行,以“事肖”为本色

臧氏云:“归于断章取义,雅俗兼收。串合无痕,乃悦人耳,此则情词稳称之难。”[5]620他要求戏曲的语言应如天然生成一般,无人工雕琢痕迹,不宜过文,也不能过俗,要做到雅俗共赏。臧氏批评徐文长太过鄙俗,又道汤显祖、汪伯玉等人语言过于华丽。于《昙花记》中,他也有此类批评。臧改本第三折《郊游点化》中【节节高】曲下,臧氏批云:“ 【节节高】语甚浅近,极是当行”;臧改本第七折《夫人内修》中【簇御林】两曲后批云:“ 【簇御林】二曲亦稳妥”;屠隆原本《游戏传书》出,由丑脚扮游戏神,文辞粗鄙不堪,十分可厌,臧氏批云:“原本作游戏儿郎,颇觉厌人,不若改为土地为稳当”,故将此出改为《土地传书》,由末扮土地,润色语言,更添韵味;臧改本第二十五折《尼僧说法》中【一江风】二曲,臧氏批云:“ 【一江风】二曲是寻常语,妙在不迂不俗之间”;臧改本第二十六折《义仆遇主》,由净脚独唱的【二郎神】曲,臧氏批云:“净色曲不必太文,妙在当行耳,以后曲皆得之”。这样的语言,既不过于粗俗,也不过于文雅,既不使人厌恶,又能使下层百姓听懂,进而达到“悦人耳目”的目的。

“宇内贵贱、妍媸、幽明、离合之故,奚啻千百其状!而填词者必须人习其方言,事肖其本色。”[5]620世上人千模万样,这就要求戏曲作家塑造形象时要符合人物的身份性格。臧改本第十折《超度沉迷》中,木清泰度脱郭子兴,见美貌歌妓无数,唱:“繁华弃置因求道。论歌妓,吾家不少。为甚孤身云外飘”。木清泰出世前位高权重,为定兴王,家资无数,佣人成群,出世后则一人云游,生活窘迫。他回忆过往,唱出此曲,不仅符合出世之前的人物身份,更合此时身份,二者形成了强烈的反差。故臧氏批道:“此当家语也”。第二十一折《礼佛求禳》中【金索挂梧桐】一曲,原本由郭、贾二人合唱,但郭、贾此时因游园受到惊吓,抱病在床,如再上场,于情理不合,不符合此时的人物状态,因此臧氏将此曲改为老旦、小生合唱,基本做到“事肖其本色”。

(三)表演要有“做法”

臧氏云:“境无旁溢,语无外假,此则关目紧凑之难。”[5]620屠隆原本《昙花记》共五十五出,情节拖沓,烦冗不堪。臧氏改评删减为三十一折,删去不少情节,也重新整合了结构,从而使其情节简化,关目紧凑,利于搬演。

臧氏在《昙花记》批语中提出“做法”的概念,“做法”即搬演之法。臧氏改评《昙花记》,对原本不适合搬演的细节作出批评。如臧改本第十四折《卓锡地府》,写阎天子审讯小鬼,白至数千言,脚色繁多。臧氏批云:“长卿颇有伤时之意,但不知戏止数人,而曹操等不啻数十辈,则改扮极难,且非做法,故削之。”臧氏认为,原本人数极多,而演员人数有限,必然会导致一人要搬演多个剧中人物,不利于改扮,故而只留少量人物,并增加新演员共同分担,以利于搬演。又如臧改本第二十六折《义仆遇主》结尾,老佣人木韬偶遇木清泰,分别之际“净叩头先下,又回介”,白云:“愿老爷早些回来”。此一下一回,将木韬对木清泰的不舍之情生动地再现了出来。故臧氏于此批云:“净下时极有做法,此曲家三昧也。”再如《超度沉迷》中,屠隆原本叙木清泰随一僧一道度脱郭子兴,臧改本则删去僧道,由木清泰独任此事。臧氏批云:“原本僧道同往,烦冗厌人。今只一西来,觉有做法。”臧氏将原来三脚色同台,改为生脚一人上场,达到了简化舞台的效果。《土地传书》结尾,土地化为柴夫为木龙驹传递父亲书信。原本中小生先下场,臧氏认为“非做法”,于是改为“末做挑柴径下,小生做追不及介”,于情节更加合理。

综上所述,臧氏本色说主要包含了三个方面,究其根本是为了将戏曲搬上舞台。他倡导戏曲作家要从剧场出发,切身为演员考虑,创作出真正能够搬上舞台的场上之曲。

然而,臧氏改评《昙花记》也有不尽如人意之处。如屠隆主张以儒、释、道三教并治天下,因而《昙花记》是一部宣扬轮回果报的道化剧,而臧改本《昙花记小序》中指出:“余幼不善侫佛,窃谓轮回之说,犹夫抽添之术,皆荒唐也”。臧氏删道存佛,背离了原作的主旨;为方便搬演,删定原本中曲子,影响了作品的艺术性。但瑕不掩瑜,臧氏提出的本色说及串插法、错综法等戏曲创作技法,在一定程度上不仅丰富了当时戏曲创作和批评理论,也为改变案头之作繁盛的曲坛贡献了自己的力量,在戏曲史上留下了特殊的印记。