把握教材核心观点,落实学科育人目标

2021-02-09张玉兰

张玉兰

【摘 要】小学道德与法治教材具有鲜明的价值导向,亦是呈现课程核心观点的载体。教师要以准确定位教学内容和准确理解核心概念为路径,把握教材核心观点,并通过课堂实践,提升学科素养,落实“立德树人”的教育目标。

【关键词】道德与法治;核心观点;学科育人目标

核心观点是指从一定的立场或角度出发,对事物或问题所持的最为重要或最为根本的看法。在小学道德与法治课程中特指鲜明的价值导向。小学道德与法治课程要在核心观点的引领下,达成提升学科育人素养目标,引导学生通过自我锻炼达到较高的道德水平和道德境界。因为德育归根到底是“学德”,道德教育始终是小学道德与法治课程的核心。[1]教材的核心观点亦是据此提炼。

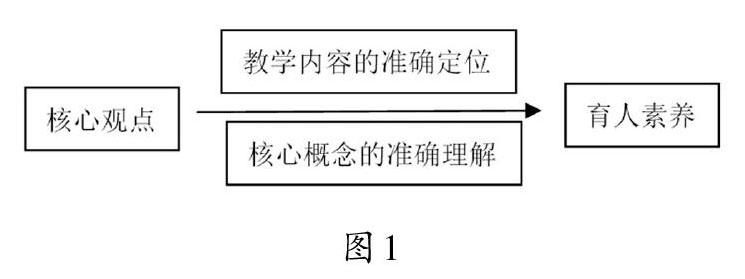

日常教学中,教师对于教材核心观点的把握存在误区,以知识传授为核心的课堂依然存在,对学科核心素養重视不够。要想走出这一误区,将提升学生的学科素养落到实处,需要关注两个问题,一是教学内容的准确定位,二是核心概念的准确理解,具体如图1所示。本文以二年级下册第一单元第3课《做个“开心果”》为例,加以说明。

一、从核心观点的把握到育人目标落实的路径探索

(一)教学内容的准确定位

教学内容是核心观点的具体体现,是理解核心观点的有力保障。教材中的每句话、每幅画、每个活动都以核心观点为主线,具有很强的系统性。

二年级下册第一单元“让我试试看”,包含了《挑战第一次》《学做“快乐鸟”》《做个“开心果”》《试种一粒籽》四课,旨在引导学生获得对社会、对生活的积极体验,初步懂得和谐的集体生活的重要性,为其形成乐观向上的生活态度打下基础。勇于挑战、积极乐观是本单元的核心观点,各课教学均应围绕此核心观点展开,并根据教学内容的侧重点做适度调整。

1.基于课程视角,整体把握内容

鲁洁教授指出:道德教育的最终目的不是为了道德,而是为了美好的生活。小学低年级道德与法治教材每册都有一个主题,二年级上册的主题是“追求创造性生活”。创造性生活不仅包括学生的创新意识,也包括对各种生活问题的挑战。“让我试试看”单元旨在让学生勇于面对挑战,突破自我,创造美好的新生活。因此,第3课《做个“开心果”》绝不是简单地让学生讲几件开心的事情,而是重点强调勇于尝试,从而更好地契合“追求创造性生活”主题,让学生对未来生活充满期待。

2. 基于道德成长,关注课程意义和价值

道德成长是指学习者的内在需求,是人性中一种内在潜能的自觉开发。从某种意义上说,道德成长不仅关注学习者道德素养提升,而且关注他们自主发展,即关注人的生命健康成长。[2]《做个“开心果”》一课的教学应基于前两课的学习,引导学生实现由“自己快乐”向“让他人也快乐”的转变,即正确看待“开心果”——能让别人高兴的人。

本课关注儿童成长的道德意义主要体现在“懂得别人开心,自己也开心”的道理,做好自己该做的事情,不给他人添麻烦。因此,教学要关注学生对“开心果”的感悟和认同,帮助学生认识到自身成长的价值,使其道德意义在社会意义中自发升华,进而学会在他人需要和自我需要之间建立联系。

(二)核心概念的准确理解

核心概念是核心观点的构成要素和有力支撑。儿童世界与成人世界有着本质的不同,准确理解核心概念需要站在儿童的角度,从两个方面考虑。

1.准确把握核心概念的本质内涵

本课的核心概念是“开心果”,教师要让学生理解其真正含义。二年级学生缺少深度挖掘和思辨的能力,因此教师要从三个层面设计教学活动,主旨清晰地说明“开心果”的本质内涵。第一,“开心果”的生物学含义是指一种有开口的坚果,大家喜欢吃。由此迁移到能够让人开心的人也是“开心果”。第二,基于前一课《学做“快乐鸟”》的内容,理解“开心果”应该是一个快乐的人,具有快乐自己、快乐他人的能力。第三,“开心果”没有特指某一类人,所以每个人都可以成为让别人快乐的“开心果”。例如,妈妈可以是爸爸的“开心果”,为家人提供温馨的家庭环境;爸爸可以是奶奶的“开心果”,孝顺奶奶,逗她开心;孩子可以是妈妈的“开心果”,活跃家庭氛围,让家人感受到爱。在一个家庭中,每个人都可以承担让别人开心的责任。

2.关注核心概念的深度理解

愉快、积极是学生生活的主调,教师要帮助学生获得对社会、对生活的积极体验,初步懂得和谐的集体生活的重要性,为其形成乐观向上的生活态度打下基础。这种愉快、积极的情绪不仅限于个人的内在体验,还蕴含在学生与周围世界的关系中。学生也是一个社会人,家庭、学校是他们生活的主要场所。他们在社会生活中会接触或做过一些让别人开心或不开心的事情。因此,教师在课前设计了一份学生调查问卷,包括5个问题:(1)你在家里做过哪些让父母开心的事情?(2)你在学校做过哪些让老师和同学开心的事情?(3)你在公共场所做过哪些让他人感到开心的事情?(4)有没有因为你而让他人不开心的事?(5)什么样的人可以被称为“开心果”?

通过对调查数据的统计和分析,教师发现95%的学生更容易在家庭生活中找到自己是“开心果”的证据。描述的内容比较单一,多为分担父母的家务劳动,如擦地板、摘菜、叠被子、照顾弟妹等。学生不清楚更多更恰当的“开心果”表达方式。在学校里发生的师生、同学之间的“开心果”故事则更为局限,只有“帮助老师收发东西”“在活动中谦让他人”这两个角度。而在社会生活中做个“开心果”则很少有人涉及。经反复启发,学生只能想到维护公共场所的环境卫生,获得保洁员称赞的例子。

为拓宽学生的视野,教师基于学情巧妙设计教学环节,引导学生从不同层面深度理解核心概念。例如,成为家人的“开心果”,并非只有帮助家人做家务劳动这一种表达方式。努力学习新事物、陪伴和照顾疲惫的家人、改正自己的问题、不断争取进步等行为,都可以让学生成为家人的“开心果”。在学校和社会上,同样也可以据此而分层深入,拓展学生对“开心果”多角度、多层次的认识和理解。学生对核心概念的深度理解融入了“追求创造性生活”的理念,回应了单元主题。

二、从核心观点的把握到学科育人目标落实的效果解析

沿着上述把握核心观点的路径开展教学,学生在情感、态度和价值观等方面会发生变化,体现出学科核心素养的提升。

(一)情感得以激发

情感是道德发生的基础。人的同情心、善良、怜悯、敏感性、友谊、义务感、责任感等情感力量常常会微妙地交织在一起。[3]情感的培育需要营造丰富的情感环境,人们借此用心感觉他人极其细腻的内心活动,并通过自己的精神活动来回应。核心观点的准确把握有助于激发学生的情感体验,提升学生的道德素养。

1.挖掘激发情感的真实生活素材

真实的生活经验必然包含真实的生活情感。教师要聚焦学生的真实生活,挖掘激发情感体验的教学资源。例如,学生在讲述自己与父母的故事时,自然而然地流露出父母对自己的爱,因此也想通过同样的付出,让父母感受到自己的爱。如果通过自己的言行表达,能让父母露出或欣慰或灿烂的笑容,学生也就知道父母已经感受到了自己对他们的爱,学生自然成为了家人的“开心果”。在这一过程中,没有刻意讨好和表演,只是对真实生活的感受、发现、回馈,家人之间的情感传递自然生动。

2.切准素养提升生长点的真情实感

通过课堂教学的逐步深入,学生摆脱用做家务劳动体现“开心果”的思维局限,说出自己在生活中更多的发现。例如,学生之所以能发现妈妈的疲惫,不是基于察言观色,而是因为爱。真实的亲子关系,促进了学生的进一步行动。于是,学生会主动抱抱妈妈或讲个笑话,给妈妈按摩或捧上一杯热茶,让妈妈因为开心而减轻疲劳感。这些真实的行动不是刻意的模仿,而是基于真实的亲子之爱。这样的真情实感也正是素养提升的生长点。

(二)责任意识得以培养

学科核心素养形成的过程也是学生道德修养历练的过程。具体到本课教学,即帮助学生实现由“自己快乐”向“让他人也快乐”的转变,真正成长为大家生活中的“开心果”,成长为负责任、有爱心的儿童。这对尚处于“自我中心状态”的二年级学生来说是一个挑战。因为他们在现实生活中,“让他人快乐”的能力很有限。教师应以解决学生真实的生活问题为出发点,培养学生的责任意识。

1.基于责任担当,解决实际问题

在教学活动中,教师用本班学生家长的录音,不点名地指出孩子存在的真实问题和家长的期待。这足以触动学生的内心。尽管家长在生活中也曾多次指出类似马虎、恶作剧等问题,但学生往往没有及时改正,或者反复犯同样的毛病。由此造成了家长的困扰、担心甚至焦虑的情绪。当学生了解了家长真实的心声后,教师追问学生:什么是真正的“开心果”,逗别人开心就算“开心果”了吗?教师引导学生不仅要做一个善解人意、关心他人的“开心果”,还要改正自己的不良行为,不给他人添麻烦,如妈妈工作特别忙的时候,就不要缠着妈妈,否则也不是真正的“开心果”。

2.基于认识程度,改变实际行为

通过课前调查,教师发现学生对“开心果”的认识存在误区,把恶作剧、讲低俗笑话、做搞怪动作当作幽默,觉得他人尴尬的时刻很好笑、很好玩。在现实生活中也的确存在着这样的现象,但这不是真正的“开心果”。于是,教师引导学生进行小组讨论,认识到不尊重他人,把自己的快乐建立在他人的痛苦和尴尬之上的,不是真正的“开心果”。真正的“开心果”应该有开朗的性格、善良的品格,能够给予真诚的關心、合理的帮助和亲密的陪伴,能够做到接受帮助、快乐自己,且愿意与人为善、尊重他人、快乐他人,是一个积极健康,有担当,有责任的人。由此,教材所承载的核心观点在教学中得以落实。

综上所述,把握教材的核心观点,落实学科的育人目标,需要学科教师不断提升自身的课程理解能力与教材解读能力,并通过课堂实践实现学科的育人功能与价值研究,最终实现教育目标。

参考资料:

[1]高德胜,章乐,唐燕.接上童气[M]. 北京:人民教育出版社,2019.

[2]李建成.道德成长的探究[J].中小学教师培训,2013(11).

[3]高宝立,金东贤,许建争.尊重人 关心人 理解人 发展人:德育理论研究的新主题[J].成才之路,2010(4).

(北京市海淀区教师进修学校 100195)