社会保障满意度对居民幸福感的影响研究

2021-01-31田文泽

田文泽 李 杰

(青岛大学政治与公共管理学院 山东 青岛266061)

一、引言

新中国已经成立70周年,沧海桑田的巨变在神州大地上发生。伴随着社会翻天覆地的变化,我国的社会保障体系也逐渐实现了从无到有,从不健全到日益完善。作为被誉为生活安全网、经济发展助推器、社会矛盾调节剂的社会保障制度,在促进经济发展,保障人民生活,促进社会公平等方面正日益发挥着重要作用。在十九大上,习近平总书记指出,我国社会基本矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要与不平衡不充分的发展之间的矛盾,这一深刻而重大的认识,也使得我国社会保障体系的完善与发展方向更加明晰:要更加关注社会保障在服务和改善民生、促进人民幸福生活方面的作用,更加关注人民对于社会保障的切实需求。

有关幸福的话题亘古不变,是人类的终极追求。而幸福感则是一种主观反映,它体现了人们的价值和需求,同时与人民的日常生活有着高度的关联。如果幸福感较高,则说明人们的美好需求得到了满足,民生得到了良好保障,所以幸福感也可以被看作是衡量民生的一个重要指标。在1974年Easterlin提出了“Easterlin悖论”,即幸福感与经济增长并不是完全匹配的。因此,在评论某项制度的作用时,不仅应考虑到对GDP的贡献,也应考虑到对居民幸福感的影响。综上所述,本文进行了社会保障满意度对居民幸福感的影响研究,通过此研究分析社会保障在改善民生方面的作用,并提出一定的建议。

二、文献评述

在关于社会保障对于居民幸福感影响方面,学者们做了以下研究:李云峰、徐书林等人(2019)基于2015年中国家庭金融调查的数据发现,拥有养老保障和养老计划会对农村家庭的幸福感起到正向的影响,对于西部地区家庭的影响最大[1]。殷金朋、赵春玲等人(2016)对2013年社会综合调查数据进行分析,研究得出社会保障的增长会促进居民的幸福感[2]。杨秀丽、谢文娜(2018)基于CGSS2015数据,认为社会保障会对居民的幸福感产生影响,但是否参保养老保险与医保对于农村居民幸福感的提升影响不大[3]。桑林(2018)依据CSS2015数据,从社会医疗保险参与和社会医疗保险满意度两个角度研究社会医疗保险对居民主观幸福感这一民生指标的影响,认为是否参加医保以及对医保的满意度都影响到居民的主观幸福感[4]。

纵观以往的研究,还存在着以下问题:关于社会保障对居民幸福感的影响研究大多从是否参与这一指标来进行的,或者从医疗保险或养老保险等单个项目的参保情况或满意度来展开的,而关于社会保障整体满意度对居民幸福感的研究却寥寥无几。针对上述问题,本文基于CSS2015的数据来研究社会保障的满意度对居民幸福感的影响。

三、研究设计

(一)数据来源

本文采取的研究数据来源为2015年中国社会状况综合调查(CSS)。该数据是中国社科院社会学研究所进行的覆盖范围为全国的一项大型综合社会调查项目。该项目从2005年开始,通过概率进行抽样、采用入户的方式进行调查,调查所覆盖的区域较广,涵盖到了全国的31个省份。对其中151个区县和604个社区的居委会或村委会进行了调查走访。调查访问10000余个家庭;调查内容主要包括了劳动就业、社会生活以及社会态度和家庭等方面,此数据有较强的代表性。由于最新的CSS2017项目取消了关于居民幸福感的问题,因此本文选择了CSS2015进行替代。

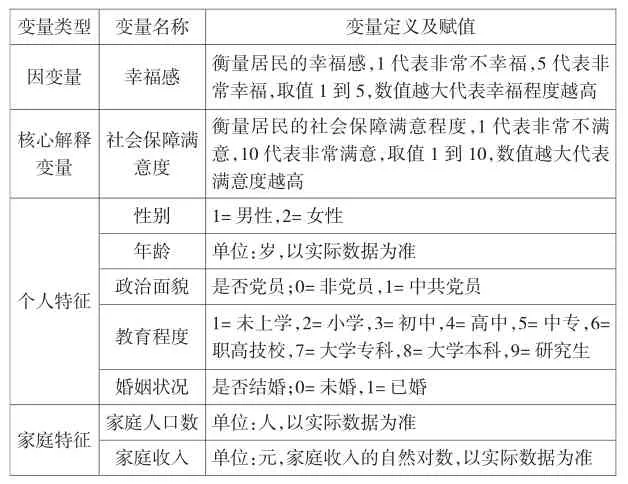

(二)变量选择及说明

1.因变量选择及说明

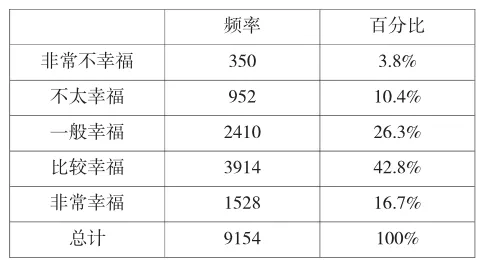

本文研究的因变量为居民的主观幸福感,居民的幸福感一般为被划分为几个级别。在CSS2015调查问卷中,此变量通过“总的来说,我是一个幸福的人”来体现;选项为:“非常不同意”“不太同意”“一般”“比较同意”“非常同意”。从1到5分别赋值,数值越大代表幸福感越强烈。在剔除缺失值以及后,总样本量为8849。居民幸福感变量分布如表1所示:

表1居民幸福感分布

2.自变量说明

本研究的核心解释变量为居民的社会保障满意度,在CSS调查问卷中相关的问题为“总的来说,社会保障的状况”,选项赋值为数字1到10,依次为“非常不满意”到“非常满意”。数字越大代表越满意,数字越小满意度越低。

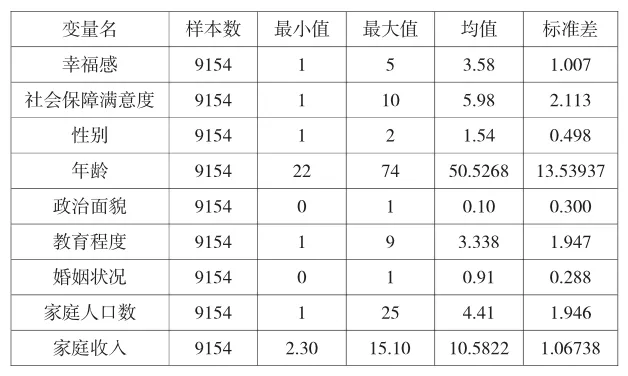

参考已有的关于居民幸福感影响因素的研究,本文选择了其他的控制变量。在个人特征方面,选择了性别、年龄、学历、婚姻情况、民族、政治面貌作为控制变量。在家庭特征方面,选择家庭年收入、家庭人口数作为控制变量,并参照相关研究纳入地区虚拟变量作为控制变量。变量定义说明如表2所示,变量描述统计如表3所示。

(三)模型构建

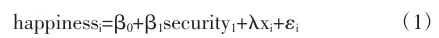

1.OLS模型

参照马军旗(2019)的研究,本文使用OLS对模型进行基准回归[5]。根据Ferrell-i-Carbonel(2004)的研究[6],当研究的被解释变量为类似于心理测评的等级指标的时候,使用有序Probit等非线性模型所得到的估计结果与一般线性回归所得到的估计结果差别很小,并且一般线性回归的边际效应是有意义的,而有序probit回归的边际效应意义不大。因此本文选择OLS对模型进行基准回归,本文的OLS模型设定如下:

表2变量定义说明

式(1)中,happinessi代表居民幸福感,securtiyi代表居民社会保障满意度,xi代表控制变量,β1和λ是待估系数,εi是误差项。

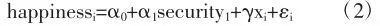

2.有序Probit模型

幸福感属于有序离散变量,因此可以采用有序Probit模型进行回归,将回归结果与OLS回归进行对比,用来检验OLS回归的稳健性。本文的有序Probit模型设定如下:

式(2)中,happinessi代表居民幸福感,securtiyi代表居民社会保障满意度,xi代表控制变量,α1和γ是待估系数,εi是误差项。

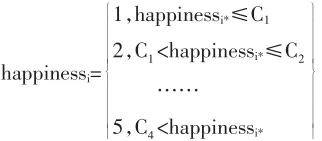

由于有序Probit模型将幸福感是做有序变量,因此需要使用潜变量来推导出MLE(极大似然估计),规则如下所示:

表3变量描述性统计

其中,happinessi是潜变量,当低于临界点C1时,居民感觉非常不幸福(happinessi=1),高于C1但小于C2时,感到不太幸福(happinessi=2),依次类推,当大于C4时,居民感觉非常幸福(happinessi=5)。

四、回归结果分析

(一)OLS回归结果

1.核心解释变量回归结果分析

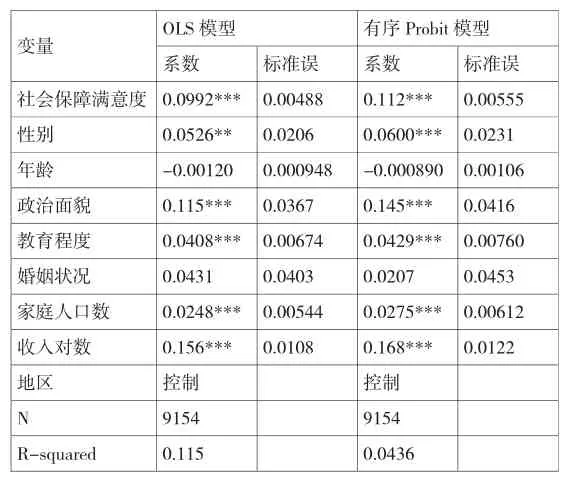

如表4所示,社会保障满意度对于居民幸福感的影响均通过了1%的显著性检验,说明社会保障满意度对于居民幸福感存在正向影响,且社会保障满意度每提高一个单位,居民的主观幸福感会提高9.9%。

2.控制变量回归结果分析

在个人特征部分,将性别、年龄、婚姻状况、教育程度、政治面貌作为控制变量纳入回归模型进行分析,其中年龄以及婚姻状况度居民幸福感的影响不显著。性别对于居民主观幸福感的影响通过了5%的显著性检验,与男性相比,女性更加幸福。政治面貌对于居民主观幸福感的影响通过了1%的显著性检验,与非党员相比,党员更加幸福。教育程度对于居民的主观幸福感影响通过了1%的显著性检验,随着教育程度的提高,居民主观幸福感会提高。

在家庭特征部分,将家庭人口数与家庭收入的对数都纳入回归模型。其中,家庭人口数对于幸福感的影响通过了1%的显著性检验,其中家庭人口数越多的居民幸福感越高。而家庭收入对于幸福感的影响也通过了1%的显著性检验,且家庭收入越多的居民主观幸福感越强烈,这与实际情况基本相符。

表4回归结果

(二)稳健性检验

为了检验所构建基准模型的稳健性,本文参考了已有研究,选择有序Probit模型,将所有变量包括因变量、核心解释变量以及控制变量全部纳入模型进行回归分析,并将回归结果与OLS模型归结果比较,检验基准模型的稳健性。

如表4所示,在进行有序Probit回归后,社会保障满意度在三个模型中对于居民主观幸福感的影响均通过了1%的显著性检验。总体而言,社会保障满意度每增加一个单位,居民的幸福感会提高11.2%;对于城镇居民来说,社会保障满意度每增加一个单位,居民的幸福感会提高12.5%;对于农村居民来说,社会保障满意度每增加一个单位,居民的幸福感会提高10.1%。而在控制变量方面,个人特征变量中的性别、政治面貌、教育程度对于居民幸福感的影响也通过了1%的显著性检验,年龄与婚姻状况对于居民幸福感的影响均不显著。在家庭特征方面,家庭人口与家庭收入的对数对居民幸福感的影响通过了1%的显著性检验。综上所述,有序Probit的回归结果与上文OLS回归结果保持一致,因此使得模型的稳健性得到了检验。

(三)异质性分析

由于上述分析仅仅按照总体进行了回归分析,无法进一步解释说明不同条件下社会保障对居民幸福感的影响。因此本文参考桑林(2018)的研究,分析不同年龄以及不同地区的居民社会保障满意度对于幸福的影响程度。本文按照相关标准,将45岁以下的居民定义为青年人,将45~60岁之间的居民定义为中年人,将60岁以上的居民定义为老年人。同时,按照地区的划分,将不同省份的居民分别划分为东部、中部以及西部地区,以及按照城乡进行了划分。

相关回归结果表明:分年龄来看,社会保障满意度每增加一个单位,青年人幸福感提升8%,中年人幸福感提高9.9%,老年人幸福感提高10.6%。由此可见,社会保障满意度对于老年人幸福感的影响最大。分城乡来看,社会保障满意度每增加一个单位,城镇居民幸福感平均会提高10.8%,乡村居民幸福感平均会提高9.2%,城镇居民的社会保障满意度对于幸福感的影响更高,这与杨秀丽(2018)所得出的结论基本相同。分地区来看,社会保障满意度每增加一个单位,东部地区居民的幸福感提高10.8%,中部地区居民的幸福感提升9.9%,西部地区居民幸福感提升10.2%。由此可见,相较于中西部地区,东部地区居民的社会保障满意度对主观幸福感的影响更大。

五、结论与建议

本文利用2015年中国社会状况综合调查(CSS)数据,进行了社会保障满意度对居民满意度的影响的研究,研究过程中采用了OLS回归模型作为基准模型进行回归分析,之后为了检验所构建模型的稳健性,本文有采取有序Probit回归模型进行回归,将二者结果进行比较后,使模型的稳健性得到了检验。然后又按照城乡、年龄和地区进行了异质性分析。最终得出结论,社会保障满意度对于居民幸福感的影响均通过了1%的显著性检验,会对居民的幸福感起到显著影响,总体而言,社会保障满意度每增加1个单位,居民的幸福感会平均提高9.9%。如果分开来看,城镇居民的社会保障满意度对幸福感的影响要略强于农村居民;社会保障满意度对老年人主观幸福感的影响要高于中青年人;社会保障满意度东部地区居民主观幸福感的影响要高于中西部地区。除此之外,其他的控制变量如性别、教育程度、政治面貌、家庭人口数、家庭收入对居民的主观幸福感也会产生一定的影响。

社会保险是社会保障体系的重中之重,而养老保险和医疗保险则是覆盖面最广的社会保险制度。基于此,并结合上述结论,为了更好地发挥社会保障在服务和改善民生、提高居民幸福感方面的作用,本文提出了以下几条建议。

1.完善基本养老保险。第一,加强养老保险基金的保值增值。通过提高统筹层次的方式,将分散在地方的零散养老保险基金集中起来,由全国社会保障基金统一运作,提高基金的使用效率,形成规模优势。委托有资质且专业性强的投资机构进行投资,在确保资金的安全运作的前提下,尽可能选择多种收益较高的投资产品进行投资。所取得的收益一方面可以弥补养老保险的隐性债务问题,另一方面可以提高养老金待遇,完善养老金的动态调节机制,随经济增长和物价变动来提高养老金水平,实现发展成果由人民共享。第二,要提高养老保险统筹层次,扩大养老保险的覆盖面,立足于中央调剂金制度,促进养老保险尽快实现全国统筹,提高统筹层次可以方便劳动力流动,将包括农民工在内的劳动人口纳入养老保险中。

2.缩小城乡、地区的社会保险待遇差距。在养老保险和医疗保险方面城乡居民和地区都有着不小的待遇差距,会影响社会的公平。首先,应当建立待遇的协调机制[7],缩小城乡、地区居民之间的待遇差距,提高制度的公平性,促进居民幸福感的提高。其次,加大对于农村地区产业扶持力度,出台更多的惠农政策,缩小城乡居民的收入差距;出台更加有利于中西部开发的政策,东中西部之间的发展水平差距。最后,国家要加大对于农民缴纳保险的补贴力度,使得农村居民有能力缴纳档次更高的保险,提高待遇;对于中西部地区,通过中央调剂金等措施,加强补贴。

3.完善基本医疗保险。第一,提高基本医疗保险的报销比例,尤其是大病和慢性病报销比例,防止因病致贫和因病返贫现象的发生。第二,要完善和建立医药服务价格谈判机制[8],对过高的医药费用进行控制,坚决保障医疗费用的增长处于一个稳定和合理的区间,让全体人民都能享受到先进医疗技术所带来的福利。