渤海海域莱州湾凹陷油源特征及原油成因类型

2021-01-27汤国民王飞龙潘文静王广源

汤国民,王飞龙,万 琳,潘文静,王广源,李 阔

(1.中海石油(中国)有限公司 天津分公司,天津 300459;2.中海油能源发展股份有限公司 工程技术分公司中海油实验中心,天津 300459)

引 言

莱州湾凹陷是渤海海域南部的一个小型凹陷,面积约1 100 km2,自20世纪70年开始勘探,主要经历定隆探潜摸索阶段、合作勘探阶段和自营阶段[1-2],先后在莱州湾凹陷发现了垦利10-1、垦利16-1和垦利6-4/5这3个大中型油田,证实莱州湾凹陷巨大的勘探前景。但是,随着油田的不断发现,勘探的不断深入,伴随而来的是新的地质问题,目前在莱州湾凹陷钻遇多套烃源岩,同时原油性质复杂多变,包括有:正常油、低熟油、稠油和高硫油,对油藏中复杂的原油性质与渤海地区常规的烃源岩认识存在巨大矛盾。

在莱州湾凹陷不断勘探的过程中,前人作了一定研究,早期研究主要针对构造活动、断裂活动和输导体系对莱州湾凹陷成藏的影响[2-8],近年,随着垦利16-1大中型高硫稠油油田的成功发现,烃源岩沉积环境和高硫油成因成为重点研究对象[9-10],但到目前为止,尚未对整个莱州湾凹陷油源特征进行系统梳理,原油性质的差异性、烃源岩品质的特殊性仍然困扰着莱州湾陷的下一步勘探。笔者对烃源岩和原油样品进行系统取样分析,明确不同次级洼陷有效烃源岩及生物标志化合物特征,分析不同原油的地球化学特征及其成因类型,揭示各次洼主力烃源岩地球化学特征,为莱州湾凹陷下一步油气勘探提供指导。

1 区域概况

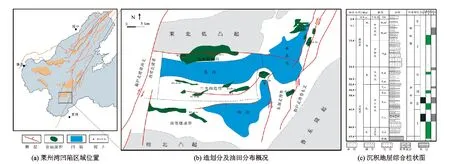

莱州湾凹陷隶属于渤海湾盆地,位于渤海海域南部(图1(a)),由郯庐断裂南段的东西两支所夹持,凹陷北部紧邻莱北低凸起,其南部与潍北凸起接壤,凹陷整体表现为北断南超的构造样式[2-3,11],凹陷内部可以进一步细化为3个次级洼陷和3个构造带,洼陷包括北洼、南洼和东北洼,构造带由北向南包括:北部陡坡带、中央构造带和南部缓坡带(图1(b))。

图1 莱州湾凹陷构造划分、主要油田分布概况沉积地层综合柱状图Fig.1 Division of structural units, distribution characteristics of main oilfields and comprehensive histogram of sedimentary strata in Laizhouwan Depression

莱州湾凹陷是在中生界基底之上形成的新生代凹陷,属于典型的陆相湖盆,主要经历两期大的构造运动,在古近纪时期凹陷处于裂陷期,主要经历四期裂陷,主要形成孔店组、沙河街组和东营组3套沉积地层。沙河街组又分沙四段、沙三段、沙二段和沙一段。东营组分为东三段和东二段。由于古近系末期构造抬升,凹陷整体缺失东一段地层。古近纪时期主要为湖湘沉积,是莱州湾凹陷烃源岩发育的关键时期,形成沙四段、沙三段、沙一段和东三段4套潜在烃源岩。到新近纪沉积时期凹陷处于坳陷期,主要经历2期坳陷,该时期以河流相沉积为主,发育馆陶组、明化镇组和平原组3套沉积地层,明化镇组可分为明化镇组下段和明化镇组上段。从目前勘探情况来看,莱州湾凹陷具有深浅2套储盖组合,浅层为明下段和馆陶组,深层从潜山地层到东营组地层均有分布,除北部陡坡带的垦利10-1油田兼具深浅2套储盖组合,其余油田皆以深层古近系储盖组合为主(图1(c))。

2 样品与实验

莱州湾凹陷主要发育沙一段、沙三段和沙四段3套烃源岩[9-11]。因此,本次研究筛选沙一段、沙三段和沙四段共计373个泥岩岩屑样品进行总有机碳(TOC)、镜质体反射率(Ro)和岩石热解分析,再从中优选出总有机碳含量高的岩屑样品进行色谱(GC)和色谱-质谱(GCMS)分析,并对取自莱州湾凹陷现已发现的各油田和含油构造的67个原油样品进行色谱(GC)和色谱-质谱(GCMS)分析。

所有岩屑样品经过水洗剔除泥浆,然后自然晾干研碎,总有机碳(TOC)测定需称取0.3 g样品装入石英坩埚,加入5%的稀盐酸加热(≤80 ℃)去除无机碳,再用水洗至中性后烘干(60 ℃),完成后将坩埚置入CS230碳硫仪进行总有机碳分析。岩石热解分析需称取60 mg研碎样品装入坩埚放入Rock-Eval 6型热解仪,采用三峰分析法进行实验分析。镜质体反射率(Ro)测定需要将烃源岩样品进行酸处理使其富集干酪根,将干酪根制备成反射光片,使用CRAIC QDI302光谱仪在546 nm波长下测试镜质体,统计平均反射率值。

将处理好的岩屑样品放在Soxhlet抽提器上用氯仿溶剂抽提24 h提取出氯仿沥青A,使用氧化铝-硅胶柱层析法,分别用正己烷、二氯甲烷/正己烷(2∶1)、三氯甲烷/无水乙醇(1∶1)3种溶剂依次冲洗岩屑样品和原油样品,获取饱和烃、芳香烃、非烃和沥青质。饱和烃气相色谱(GC)分析在HP-6890气相色谱仪上进行。色谱柱为HP-PONA毛细柱(50 m ×0.23 mm×0.5 μm),初始温度为50 ℃,恒温3 min,以5 ℃/min速率升温至300 ℃后恒温25 min,氮气流速为1.0 mL/min,进样温度300 ℃,检测器温度为300 ℃。饱和烃气相色谱质谱(GC-MS)分析在Thermo-Fisher Trace-DSQⅡ气相色谱质谱联用仪上进行。色谱柱为 HP-5MS弹性石英毛细柱(60 m×0.25 mm×0.25 μm),进样口温度300 ℃,传输线温度为250 ℃,初始温度50 ℃,恒温1 min,以15 ℃/min升温至100 ℃,以2 ℃/min升温至200 ℃,再以1 ℃/min升至315 ℃,保持20 min,载气流速为1 mL/min,载气为99.999%氦气。

3 结果与讨论

3.1 烃源岩特征

3.1.1 烃源岩品质

从实验结果(表1)来看,北洼沙一段烃源岩有机碳(TOC)质量分数平均0.94%,生烃潜量(S1+S2)平均2.47 mg/g,氢指数(IH)平均值为257.4 mg/g,有机质类型为Ⅱ1—Ⅲ,主要为中等烃源岩,但是,其Tmax平均421 ℃,Ro均值仅有0.5%,整体处于未熟—低熟阶段。沙三段和沙四段烃源岩品质明显优于沙一段,有机碳(TOC)质量分数平均值分别为2.29%和2.66%,生烃潜量(S1+S2)平均值分别为9.84 mg/g和14.80 mg/g,氢指数(IH)平均值分别为313.3 mg/g和376.4 mg/g,沙三段有机质类型分布相对较广,为Ⅰ—Ⅲ,沙四段有机质类型相对优越,为Ⅰ—Ⅱ1,同时,两者成熟度也高于沙一段,Tmax平均值分别为432 ℃和440 ℃,Ro均值分别为0.58%和0.69%,整体处于成熟阶段。

表1 莱州湾凹陷烃源岩地球化学参数Tab.1 Geochemical parameters of source rocks in Laizhouwan Depression

南洼烃源岩成熟度整体都低于北洼,仅有沙四段烃源岩成熟超过0.51%,进入成熟阶段,且沙四段烃源岩品质比较优越,有机碳(TOC)质量分数平均值高达2.53%,生烃潜量(S1+S2)平均值达15.4 mg/g,有机质类型也相对较好,为Ⅰ—Ⅱ1,为优质烃源岩。而沙三段和沙一段烃源岩整体处于未熟—低熟阶段,虽然沙三段烃源岩品质比较优越,但仍属于无效烃源岩。

东北洼从沙三段沉积中后期开始成为莱州湾凹陷的沉积中心,沙三段和沙一段烃源岩成熟度相对较高,平均值分别为0.67%和0.54%,处于成熟阶段,但沙三段烃源岩品质比沙一段更优越,成熟度更高,沙三段有机碳(TOC)质量分数平均值高达2.53%,生烃潜量(S1+S2)平均值达15.40 mg/g,氢指数IH平均值为532.9 mg/g,为优质烃源岩,沙一段有机碳(TOC)平均值为1.59%,生烃潜量(S1+S2)平均值达6.88 mg/g,氢指数IH平均值为401.5 mg/g,为好烃源岩。

综上所述,北洼主要发育沙三段和沙四段2套有效的优质烃源岩,南洼仅沙四段为有效的优质烃源岩,东北洼沙三段和沙一段都可以作为有效的优质烃源岩。

3.1.2 生物标志化合物特征

(1)有机质沉积环境

有机质的沉积环境主要反映烃源岩形成时湖泊水体的盐度、氧化还原性及酸碱度等,这些因素控制了烃源岩的形成与保存。目前反映湖泊水体环境的参数较多,基于研究区地质背景,笔者筛选多个区分度较大的生物标志化合物参数,综合分析3个洼陷有效烃源岩沉积环境。

1)氧化还原环境

氧化还原条件是烃源岩能够有效保存下来的重要要指标,常用姥植比(Pr/Ph)和17α-重排藿烷/18α-30-降新藿烷(下文简写为:C30*/C29Ts)来反映氧化还原环境。一般来说,Pr/Ph<1属于偏还原环境,值越小还原性越强,而Pr/Ph>1属于偏氧化环境;C30*/C29Ts比值越高反映水体环境氧化性越强[12]。

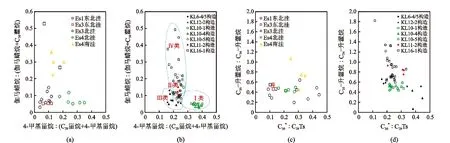

从不同次洼主力烃源岩Pr/Ph和C30*/C29Ts比值来看(图2(a)、图2(b)),东北洼沙一段两者比值较小,Pr/Ph<0.75,属于强还原环境,到沙三段沉积时期Pr/Ph相对变大,处于1.00~1.23,而C30*/C29Ts值基本不变,反映水体处于弱氧化到弱还原环境;北洼沙三段沉积时期,Pr/Ph<0.75,C30*/C29Ts<0.5,为强还原环境,到沙四段沉积时期Pr/Ph相对增大,在0.98~1.23,C30*/C29Ts<0.3,反映水体处于弱氧化到弱还原环境;南洼沙四段沉积时期,Pr/Ph比值为0.22~1.23,均值为0.77,C30*/C29Ts小于0.3,反映水体为强还原环境。

图2 莱州湾凹陷主力烃源岩生标化合物组成柱状图Fig.2 Biomarker histograms of main source rocks in Laizhouwan Depression

2)水体盐度特征

水体盐度的变化可以造成水体分层,水体一旦分层就可以在水体底部形成一个相对封闭的还原环境,有利于有机质保存,目前常用伽马蜡烷指数(伽马蜡烷/(伽马蜡烷+C30藿烷))和C35升藿烷翘尾(C35升藿烷/C34升藿烷)来判别烃源岩形成时的水体盐度[12-13]。

从伽马蜡烷指数来看(图2(c)):东北洼沙一段烃源岩具明显高伽马蜡烷特征,伽马蜡烷/(伽马蜡烷+C30藿烷)>0.2,说明水体较咸,而沙三段烃源岩伽马蜡烷含量较低,伽马蜡烷/(伽马蜡烷+C30藿烷)<0.1,反映水体较淡;北洼沙三段与沙四段水体盐度相似,伽马蜡烷含量都较低,伽马蜡烷/(伽马蜡烷+C30藿烷)<0.2,水体较淡;南洼沙四段具有高伽马蜡烷特征,伽马蜡烷/(伽马蜡烷+C30藿烷)都>0.2,均值达0.3,属于咸水环境。C35升藿烷/C34升藿烷值(图2(d))与伽马蜡烷指数相似,东北洼沙三段、北洼沙三段和沙四段C35升藿烷/C34升藿烷值较小,低于0.5,反映水体较淡,但是东北洼沙一段C35升藿烷/C34升藿烷值也<0.5,与伽马蜡烷指数存在一定差异,可能是沙一段虽为咸水环境但水体盐度不高,而南洼沙四段烃源岩C35升藿烷/C34升藿烷值较高,大多数高于0.72,最高达到1.02,呈现明显的翘尾特征,同时钻井揭示膏盐(图1(c)),说明南洼沙四段水体异常咸化,已经达到盐湖特征。

(2)有机质生源特征

1)甾烷系列

甾烷类化合物是判断有机质来源的重要参数,常用的有C27-C28-C29甾烷系列和4-甲基甾烷。其中,C27甾烷主要来源于低等藻类生物,C29甾烷主要来源于陆源高等植物,4-甲基甾烷主要反映原始有机质中低等水生生物沟鞭藻类的贡献[14-16]。

整体来看,除北洼沙四段烃源岩具有高4-甲基甾烷特征,4-甲基甾烷/(C29甾烷+4-甲基甾烷)平均值为0.26,其余烃源岩4-甲基甾烷/(C29甾烷+4-甲基甾烷)值基本都低于0.15(图2(e)),反映北洼沙四段烃源岩沉积时期沟鞭藻类贡献较大。从C27-C28-C29甾烷系列参数来看,莱州湾凹陷各次洼有效烃源岩C27/C29甾烷平均值都大于1(图2(f)),反映整个莱州湾凹陷以低等藻类生源为主。

2)萜烷系列

萜烷参数是反应陆源高等植物输入的重要指标,常用C24Tet/C26TT(C24四环萜/C26三环萜)来表示,比值越大反映陆源有机质贡献越大[17-18]。从C24Tet/C26TT值(图2(g))来看,北洼沙三段和南洼沙四段C24Tet/C26TT平均值较低,小于1.14,反映陆源高等植物输入较低。东北洼沙一段和沙三段、北洼沙四段的C24Tet/C26TT平均值较高,大于2.33,说明陆源高等植物输入增加,这与甾烷系列存在一定差异,其根本原因主要是北洼在沙四段沉积时期为莱州湾凹陷沉积中心,且紧邻陡坡带,陆源输入相对较多,到沙三中后期,东北洼成为沉积中心,由于东北洼紧邻郯庐断裂,致使两侧陆源输入相对增加,虽然陆源输入增加了,但莱州湾凹陷各套烃源岩仍然是低等藻类生源占据绝对优势。

综上所述,东北洼沙一段烃源岩为咸化的强还原环境,有机质主要来源于低等藻类,同时有一定陆源高等植物输入;东北洼沙三段烃源岩为相对淡化的弱氧化-弱还原环境,有机质主要来源于低等藻类,同时有一定陆源高等植物输入;北洼沙三段烃源岩为相对淡化的强还原环境,有机质主要来源于低等藻类;北洼沙四段烃源岩为相对淡化的弱氧化-弱还原环境,有机质主要来源于低等藻类,具有典型的高4-甲基甾烷特征,伴随有一定陆源高等植物输入;南洼沙四段烃源岩为盐湖相强还原环境,具有典型的高伽马蜡烷、高C35升藿烷特征,有机质主要来源于低等藻类。

3.2 油源特征分析

3.2.1 原油物性及生标特征

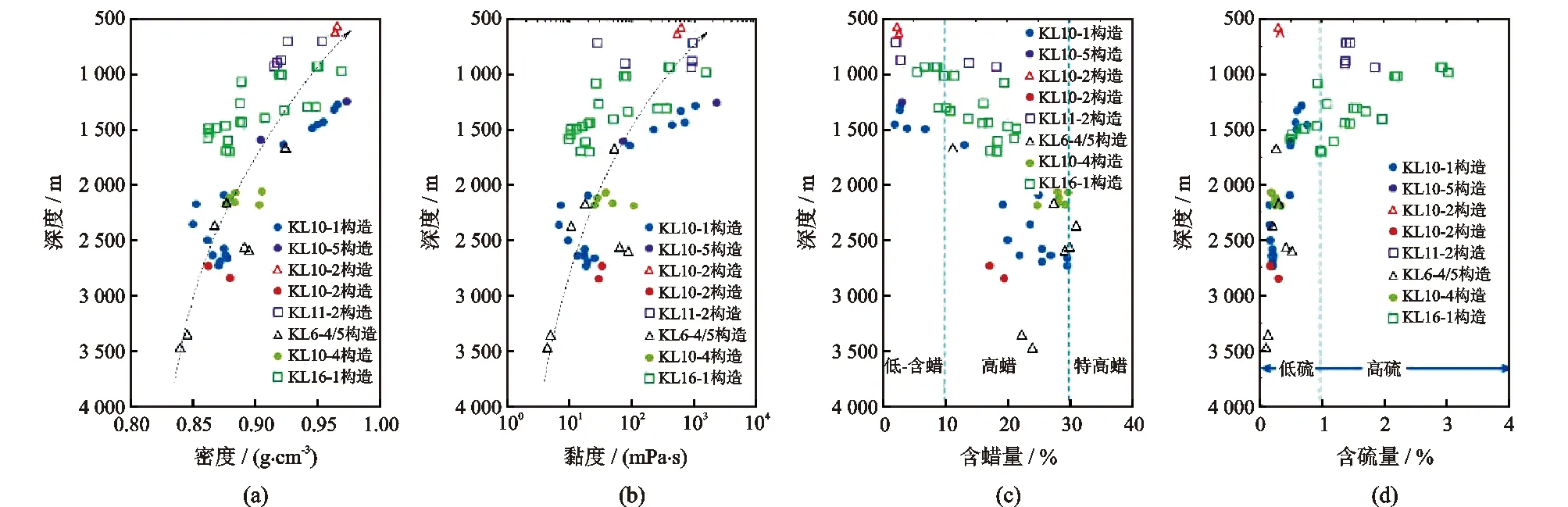

目前在莱州湾凹陷多个构造发现原油,不同地区原油性质存在明显差异,其中包括有正常油、低熟油、稠油和高硫油等。在1 500 m以下以正常原油为主,黏度和密度相对较小,同时,在生物标志化合物上,正构烷烃保存完整,基线平直(图3(a)),而在1 500 m以上原油多遭受生物降解作用,主要表现为稠油性质,黏度大于50 mPa·s,密度超过0.9 g/cm-3,且随着深度变浅原油密度和黏度逐渐增大(图4(a)、图4(b))。同时,在生物标志化合物的特征上表现为正构烷烃大量缺失,基线上隆,降解程度高的原油甚至出现25-将藿烷(图3(b))。原油的含蜡量主要在10%~30%(图4(c)),属于高蜡原油,但是随深度的减小,含量呈减小趋势。主要原因是浅层原油普遍遭受生物降解作用,导致原油黏度和密度增加,同时消耗蜡,使原油蜡含量降低。但是,各构造之间的原油在密度、黏度和含蜡量上差异较小,而含硫量存在较大差异性,高硫原油(含硫量大于1%)主要集中在2个构造:垦利16-1构造和垦利11-2构造,在生物标志化合物特征上表现出典型的高伽马蜡烷的特征(图3(c)),其余构造皆为低硫原油(含硫量小于1%)(图4(d)),目前已经证实莱州湾凹陷高硫油属于原生成因,且来源于相对咸化环境下形成的烃源岩[9],说明垦利16-1构造和垦利11-2构造具有相似的油源特征,而其余构造原油仍然难以区分,尤其是垦利6-4地区原油Ts/Tm小于1,甾烷异构化程度较低,具有低成熟度的特征(图3(d))。

图3 莱州湾凹陷典型构造原油饱和烃质量色谱Fig.3 Mass chromatographies of crude oil saturated hydrocarbons in typical structures of Laizhouwan Depression

图4 莱州湾凹陷原油物性特征Fig.4 Physical characteristics of crude oil in Laizhouwan Depression

3.2.2 油源对比

基于上述烃源岩沉积环境和生源特征分析,结合原油饱和烃质量色谱数据,优选出:伽马蜡烷参数、C35升藿烷、C30*/C29Ts和4-甲基甾烷参数,3个环境参数和1个生源参数(图5),在近源成藏理论的指导下,结合地质背景,有效地区分不同构造的油气来源。

东北洼沙一段烃源岩具有高伽马蜡烷、中-低4-甲基甾烷、低C35升藿烷、低C30*/C29Ts特征,表现为“一高、两低、一中等”;沙三段烃源岩具有低伽马蜡烷、低4-甲基甾烷、低C35升藿烷、低C30*/C29Ts特征,表现为“四低”。目前围绕东北洼仅发现了KL6-4/5构造和KL12-2构造,已发现原油的伽马蜡烷/(伽马蜡烷+C30藿烷)在0.04~0.13,平均0.07,略高于沙三段烃源岩,但远小于沙一段烃源岩,而4-甲基甾烷/(C29甾烷+4-甲基甾烷)在0.16~0.25,平均0.20,处于沙一段和沙三段之间。结合东北洼烃源岩评价,认为KL6-4/5构造和KL12-2构造原油主要来源于东北洼沙三段烃源岩,同时有沙一段烃源岩的贡献。

图5 莱州湾凹陷烃源岩和原油饱和烃生标参数特征Fig.5 Biomarker parameter characteristics of source rocks and saturated hydrocarbons in crude oil in Laizhouwan Depression

北洼沙三段烃源岩具有低伽马蜡烷、低4-甲基甾烷、低C35升藿烷、C30*/C29Ts的值分布范围宽的特征,表现为“三低、一宽”;沙四段烃源岩具有低伽马蜡烷、高4-甲基甾烷、低C35升藿烷、中等C30*/C29Ts的特征,表现为“两低、一高、一中等”。目前围绕北洼已发现的含油构造最多,主要包括KL10-1构造、KL10-5构造和KL10-4构造等,已发现原油的伽马蜡烷/(伽马蜡烷+C30藿烷)值较小,都小于0.15,4-甲基甾烷/(C29甾烷+4-甲基甾烷)值在0.20~0.40,平均0.35,具有高4-甲基甾烷的特征,表现为沙四段烃源岩的供烃特征,但是C30*/C29Ts的值在0.24~0.35,平均0.30,略高于沙四段烃源岩,低于沙三段烃源岩。因此,北洼主要为沙四段烃源岩供烃,混有少量来自沙三段烃源岩的烃。

南洼沙四段烃源岩具有高伽马蜡烷、中等4-甲基甾烷、高C35升藿烷、中等C30*/C29Ts的特征,表现为“两高、两中等”。目前围绕南洼仅发现KL11-2构造,其原油具有明显的高硫油特征,伽马蜡烷/(伽马蜡烷+C30藿烷)在0.10~0.15,具中-高伽马蜡烷特征,4-甲基甾烷/(C29甾烷+4-甲基甾烷)在0.20~0.25,为中等4-甲基甾烷,同时具有明显的C35升藿烷翘尾特征,C35升藿烷/C34升藿烷在0.8~1.0,C30*/C29Ts在0.20~0.35,与南洼沙四段烃源岩相似。因此,南洼主要为沙四段烃源岩供烃。

由于KL16-1构造处于缓坡带,距离洼陷中心较远,其油源特征较复杂,表现为低硫油和高硫油2种特征,伽马蜡烷/(伽马蜡烷+C30藿烷)在0.08~0.49,既有低伽马蜡烷又有高伽马蜡烷,4-甲基甾烷/(C29甾烷+4-甲基甾烷)在0.16~0.27,为中等4-甲基甾烷,C35升藿烷/C34升藿烷在0.6~1.82,具明显翘尾特征,C30*/C29Ts在0.12~0.45,为中-低C30*/C29Ts,综合分析认为,KL16-1构造为南洼和北洼混合供烃,以南洼贡献为主。

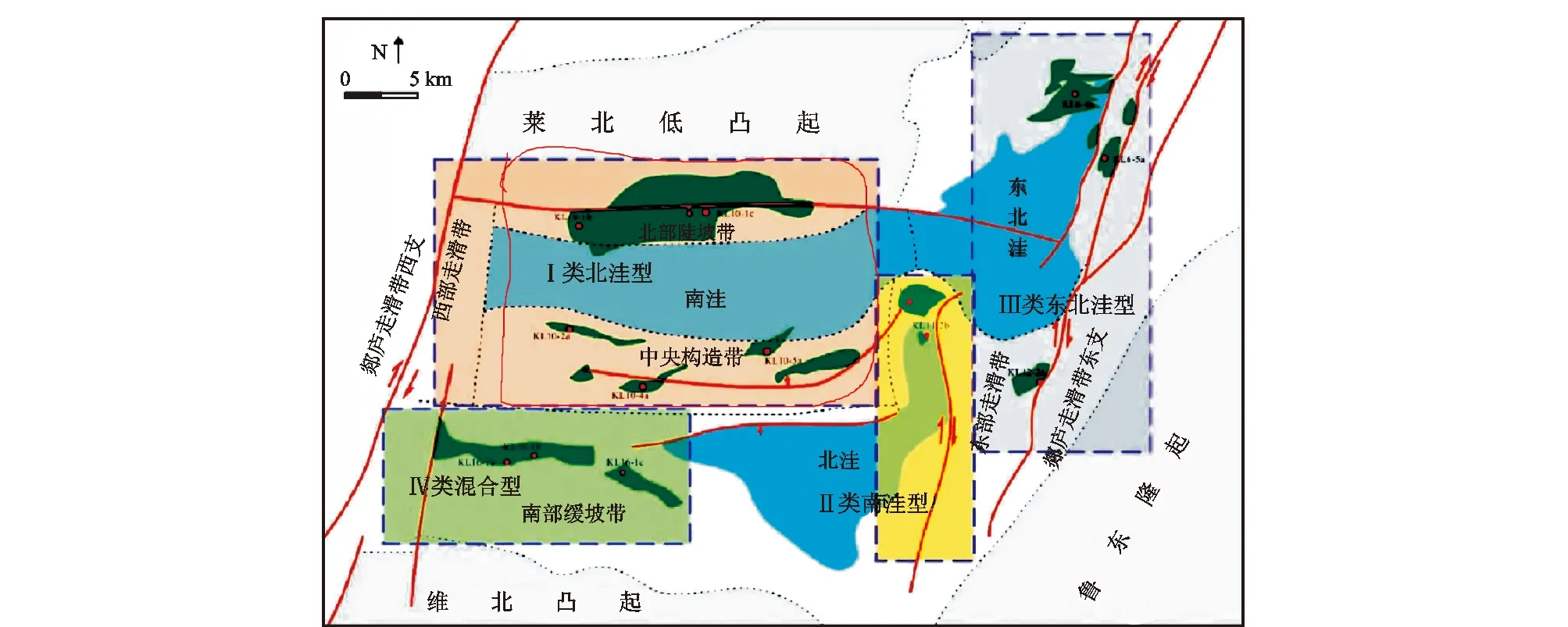

3.3 原油成因类型分析

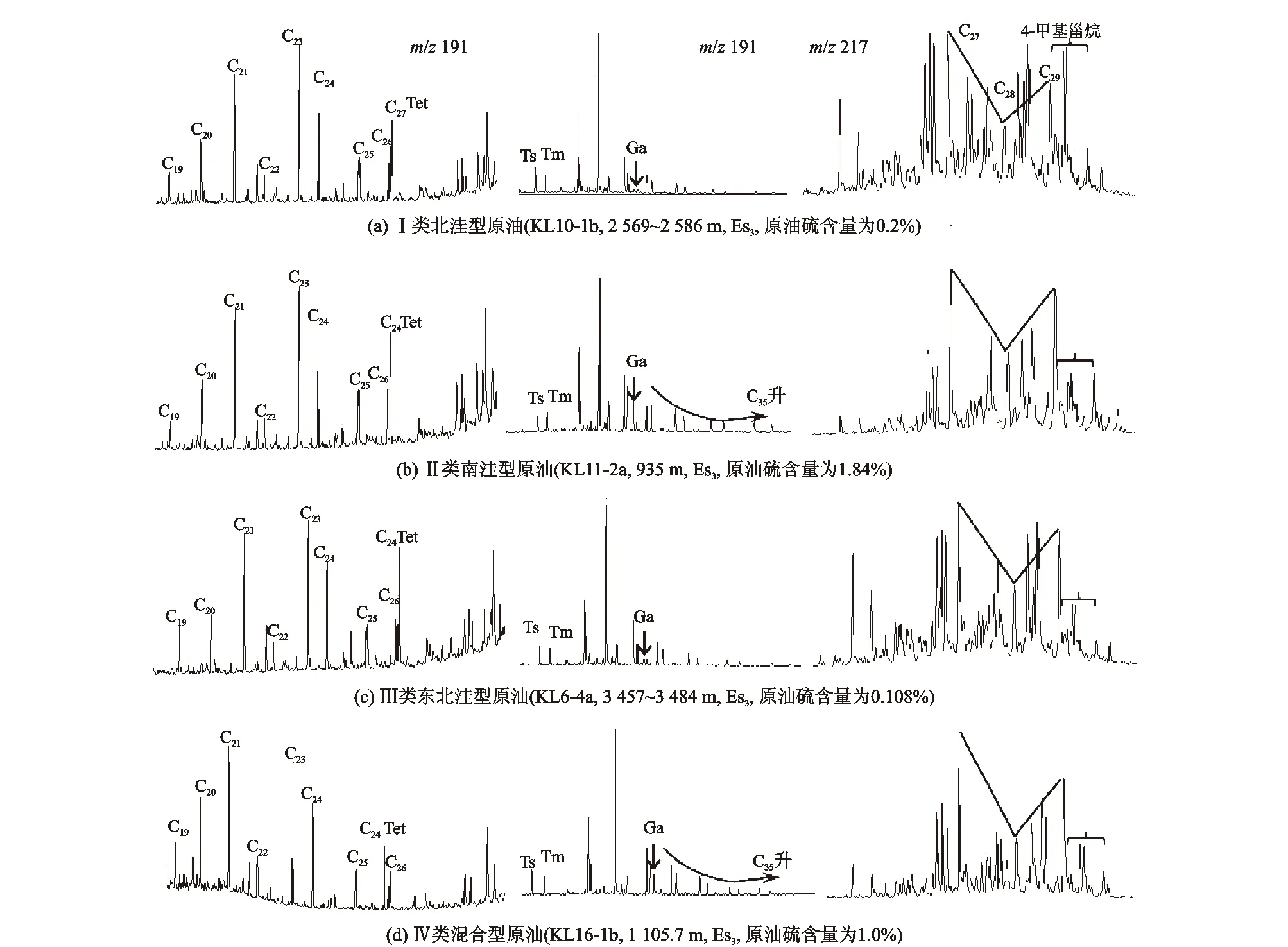

根据上述莱州湾凹陷烃源岩评价、原油物性以及油源生标参数对比分析,并结合研究区地质概况,可将莱州湾凹陷已发现原油分为4种类型(图6、图7)。

Ⅰ类:北洼型原油,主要来源于北洼沙四段烃源岩,混有产自沙三段烃源岩的原油。主力烃源岩有机质主要来源于低等藻类,具有典型的高4-甲基甾烷特征,形成于相对淡化的弱氧化-弱还原环境。原油主要表现为高4-甲基甾烷、低伽马蜡烷的低硫原油(图7(a)),集中分布在北部陡坡带和中央构造带,代表构造为KL10-1构造和KL10-4构造等。

Ⅱ类:南洼型原油,主要来源于南洼沙四段烃源岩,有机质主要来源于低等藻类,具有典型的高伽马蜡烷、高C35升藿烷特征,形成于盐湖相强还原环境。原油主要表现为高伽马蜡烷、C35升藿烷翘尾的高硫原油(图7(b)),目前仅发现KL11-2构造。南洼南部构造是该类原油勘探的有利区带。

图6 莱州湾凹陷原油成因类型分布Fig.6 Map of genetic types of crude oil in Laizhouwan Depression

图7 莱州湾凹陷四类原油饱和烃质量色谱Fig.7 Mass chromatographies of four types of crude oil saturated hydrocarbons in Laizhouwan Depression

Ⅲ类:东北洼型原油,主要来源于东北洼沙三段烃源岩,混有产自沙一段烃源岩的原油。有机质主要来源于低等藻类,具有中等4-甲基甾烷、低伽马蜡烷特征,形成于相对淡化的弱氧化-弱还原环境。原油主要表现为中等4-甲基甾烷、低伽马蜡烷的低硫原油(图7(c)),集中分布在东北洼的洼陷边缘,代表构造为KL6-4/5构造和KL12-2构造。

IV类:混合型原油,由北洼和南洼混合供烃。原油表现为中-高伽马蜡烷、中等4-甲基甾烷、中-高C35升藿烷特征(图7(d)),既有低硫油又有高硫油,集中分布在南部缓坡带,代表构造为KL16-1。

4 结 论

(1)莱州湾凹陷主力烃源岩有机质来源皆以低等藻类为主,但是不同次洼烃源岩品质及形成环境具有较大差异:北洼主要发育沙四段和沙三段2套有效的优质烃源岩,沙四段沉积时期为相对淡化的弱氧化-弱还原环境,且具有典型的高4-甲基甾烷特征,沙三段沉积时期为相对淡化的强还原环境;南洼仅有沙四段为有效的优质烃源岩,沉积时期为特殊的盐湖相强还原环境,具有典型的高伽马蜡烷、高C35升藿烷特征;东北洼发育沙三段和沙一段2套有效优质烃源岩,沙三段沉积时期为相对淡化的弱氧化-弱还原环境,具有中等4-甲基甾烷、低伽马蜡烷的特征,沙一段沉积时期为咸化的强还原环境,具有高伽马蜡烷特征。

(2)莱州湾凹陷已发现的原油主要可以分为4类:Ⅰ类北洼型原油,主要来源于北洼沙四段烃源岩,混有产自沙三段烃源岩的原油,具有典型的高4-甲基甾烷特征,集中分布在北部陡坡带和中央构造带;Ⅱ类南洼型原油,主要来源于南洼沙四段烃源岩,具有高伽马蜡烷、高C35升藿烷特征的典型高硫油,目前仅发现KL11-2构造,南洼南部斜坡带上构造是Ⅱ类原油勘探的有利区带;Ⅲ类东北洼型原油,主要来源于东北洼沙三段烃源岩,混有产自沙一段烃源岩的原油,具有中等4-甲基甾烷、低伽马蜡烷特征,集中分布在东北洼边缘;IV类混合型原油,由北洼和南洼混合供烃,既有低硫油又有高硫油,集中分布在南部缓坡带。