晋升“快车道”是否真的存在?

2021-01-25吴田

吴田

〔摘要〕新时代政治发展的一个重要特征是制度化的实现,这起步于党的十六大,成型于十八大,集中表现在党政干部的选拔和任用更加规范有序;如何配强领导班子,发现优秀干部,提升干部队伍水平是其中最重要的课题。一直以来,在选拔任用的过程中,党政干部调任到某些部门或者省份任职时常被视为进入了晋升的“快车道”。那么“快车道”是否真的存在,在政治制度化发展的新时代有怎样的释义?选取中共十六届到十八届中央委员会正式委员为分析样本,对党中央和国务院的各组成机构,除港澳台之外的各个省、自治区和直辖市的政治力量差异进行量化打分对比,并将此作为解释变量,测度其对干部正式职位排序的影响。结果表明有过在政治力量水平较高的重点部门和重点省份的任职经历会对干部个体获得高排序职位产生正向影响,但显著性较低;对提前个体获得高排序职位的时间点,争取时间上的优势却有积极作用。

〔关键词〕政治制度化;政治力量;干部选拔;职位排序

〔中图分类号〕D630.3 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕2095-8048-(2021)01-0061-11

一、引言与研究综述

党政干部的职业发展及其影响因素一直是学界和政界讨论的重点,且随时代的变化发展,影响因素也在不断的变化。新时期,中国的国家治理体系和治理能力呈现出了现代化的新特点,尤其发展到中国共产党第十六届中央委员会任职期间,社会主义民主政治制度化发展开始步入正轨〔1〕。实现社会主义民主政治制度化、规范化、程序化是党和国家提出的重大任务,在制度化的背景下,党政干部职业发展的业绩和所掌握的权力基本都依附于其所处的正式职位,制度权威超越了个人权威,干部队伍的高素质和专业化要求被一再重申。因此在新时代的政治环境中讨论干部的职业发展不可避免地需要结合其正式职位的特征。对于党政干部而言,正式职位与其身份相辅相成,体现了干部个体在正式组织中占据的位置,以及基于这一位置所拥有的资源。正式职位的排序主要用来表征党政干部群体的职业发展水平,基于这一群体的职业发展特点,在干部个体的职业生涯中尽早地获得更高的正式职位无疑是其职业发展成功的重要表现。通常而言,这种成功一方面取决于个体的人力资本优势,包括受教育水平、工作经历等;另一方面也取决于组织部门有意识的培养。较早地挖掘年轻干部是永葆干部队伍活力的良药和根基,党的十九大报告中对此也着重强调,要“大力发现储备年轻干部”,并“源源不断选拔使用经过实践考验的优秀年轻干部”。这既體现出在制度化发展的新时代干部自身能力提升和经验积累对于其职业发展的重要性,也体现出了组织对选拔和培养优秀干部的重视。

在中国,无论是党委还是政府系统、中央还是地方,一个不容忽视的事实是级别相同的不同机构、省份所拥有的政治力量和占据的政治地位是存在差别的,已有的研究主要对不同省份的差异进行了区分。当干部个体在某个部门、机构或地域工作过之后,通常会对这个部门或地区具有一定的认同感和忠诚度,而中央委员会作为中国共产党的核心权力机关,委员会的委员无疑是一种稀缺资源,因此对于中央委员而言,无论其曾经或者担任委员之时在某部门或者省份任职,他们在党和政府各部门,以及各个省份中的分布在一定程度上都可以体现出该部门或者省份的政治力量和地位。因此通过中央委员的任职情况来测度机构或者省份的政治力量或影响力是一种合理且常见的方法。薄智跃曾在其著作《中国省级领导人》中通过对各省份的打分来测度不同省份的政治力量,对于各个省份而言,在一届中央委员会中如果有中央候补委员来自该省份,那么得分为1;中央委员得分为2;政治局候补委员得分为>1;政治局委员得分为>2;政治局常委得分为>3。排序后挑选出分值较高的省份,进而提出了精英省份(Elite Province)的概念〔2〕。国内学者中,范柏乃和张鸣等〔3〕通过各省份是否有在地方工作的政治局委员来衡量这一力量差异,有则该省份记为1,其他省份记为0,但这种方法没有考虑到委员数量和级别的差异。相较而言,詹晶〔4〕的测度方法更加科学,她认为地方领导人可以通过在中央委员会的表决权来影响中央的政策决定,并将此定义为各省的“政治议价能力”,通过中央委员会中地方领导人的数目来衡量;与此同时研究中加入了对不同级别委员的区分,每位担任地方领导职务的中央委员计2分、每位候补委员计1分;所有分数相加即每个省的政治代表权的总分数;分数越高,表示地方的政治议价能力越强。这种通过对政治局常委、政治局委员、中央委员、中央候补委员的差异化赋分来测度不同省份的政治力量差异是目前学术界普遍采用的一种方法,不同学者对不同级别的委员赋予的分值权重不同,〔5〕〔6〕〔7〕〔8〕有些侧重于关注委员的数量,选择将分值间的差距缩小;有些侧重于关注委员的级别,则会拉大不同级别间的分值距离。无论具体的赋分方式如何,已有的研究都是基于一个共同的前提假设:通过中央委员的任职情况反映出的各省份的政治力量是存在差异的。基于此,除各省份的差异外,本文将这一差异拓展到党中央和国务院的各组成机构,尝试性地对这些机构,以及除港澳台之外的各个省、自治区和直辖市的政治力量进行量化测度和对比分析,并将干部个体在这些差异化的岗位上的任职经历作为解释变量,测度其对干部正式职位排序的影响。

(一)数据编码与打分机制

基于中国政治制度化发展的大背景和数据获取的有效性,本文将研究对象具体设定为中共十六届至十八届中央委员会的正式委员,共617人次。一方面,这一干部群体已经完整地经历了作为中央委员的职业生涯;另一方面,在政治制度化的新时代,这一群体的个人基本信息和任职经历是被普遍公开的,因此数据最为充分且可信度高。对于党中央和国务院的各组成机构和各省份而言,从中走出的中央委员的数量只代表其政治力量的一个侧面;各个中央委员在这些机构或省份中担任职务的级别也是重要的衡量指标。结合这两方面的要素,本文设计了一套测度机构和省份政治力量的赋分体系。

1.中央机构(包括党中央和国务院各组成机构)

在一届中央委员会中如果有委员曾任该机构一把手得分为2;依次类推,二把手得分为1.5;部门一把手得分为1;其它职级的得分为0.5。以委员个体在该机构所担任的最高职务计算,分数加总便是该机构在当届中央委员会任期内的政治力量得分。

以十六届中央委员会任期内的教育部為例,在十六届中央委员会正式委员中有三位曾有过在教育部任职的经历,白克明曾任教育部、国家教委办公厅副处长、处长,得分为0.5;吕福源曾任教育部副部长、党组副书记,得分为1.5;陈至立曾任教育部部长、党组书记,得分为2。因此教育部在此段时期的总得分为4。

2.省份(港澳台除外)

在一届中央委员会中如果有中央委员曾任该省份四套班子一把手,得分为2.5;依此类推,二把手得分为2;省级其他党政部门一把手得分为1.5;市县乡级党政一把手得分为1。以委员个体在该省份所担任的最高职务计算,分数加总便是该省份在当届中央委员会任期内的政治力量得分。

以十六届中央委员会任期內的天津市为例,在十六届中央委员会正式委员中有六位委员曾有过在天津任职的经历,王旭东曾任中共天津市委副书记,得分为2;李建国曾任天津市委副书记,得分为2;李盛霖曾任天津市市长,得分为2.5;张立昌曾任天津市委书记、市人大常委会主任,得分为2.5;郑万通曾任天津市委秘书长兼市直属机关党委书记,得分为1.5;戴相龙曾任天津市市长,得分为2.5。因此天津市在此段时期的总得分为13。

基于此本文对十六届至十八届中央委员会中每一位正式委员个体进入党政军系统之后到成为当届中央委员时的整个“任职经历”进行了编码,且依据中华人民共和国中央人民政府网站(http://www.gov.cn/)、中国共产党新闻网(http://cpc.people.com.cn/)等网站的信息对相关机构的沿革过程进行了梳理,面对中央委员在机构调整前的工作经历,为保持一致性,本文一律将其归入最新的机构或部门中,例如在原对外经济贸易合作部的工作经历会被编入商务部。①依照这样的机制,本文对十六届到十八届中央委员会任职期间的党中央、国务院和各个省份三个系统分别进行赋分,关于每届三个系统各个部门或者省份拥有的中央委员任职数量以及得分的描述性统计结果如表1所示。

① 2003年第十届全国人民代表大会第一次会议决定,原对外经济贸易合作部与原国家经济贸易委员会内负责贸易的部门合并成为“商务部”。鉴于本文数据截至到十八届中央委员,因此编码并未反映2018年最新一轮的中央和国家机构改革情况。

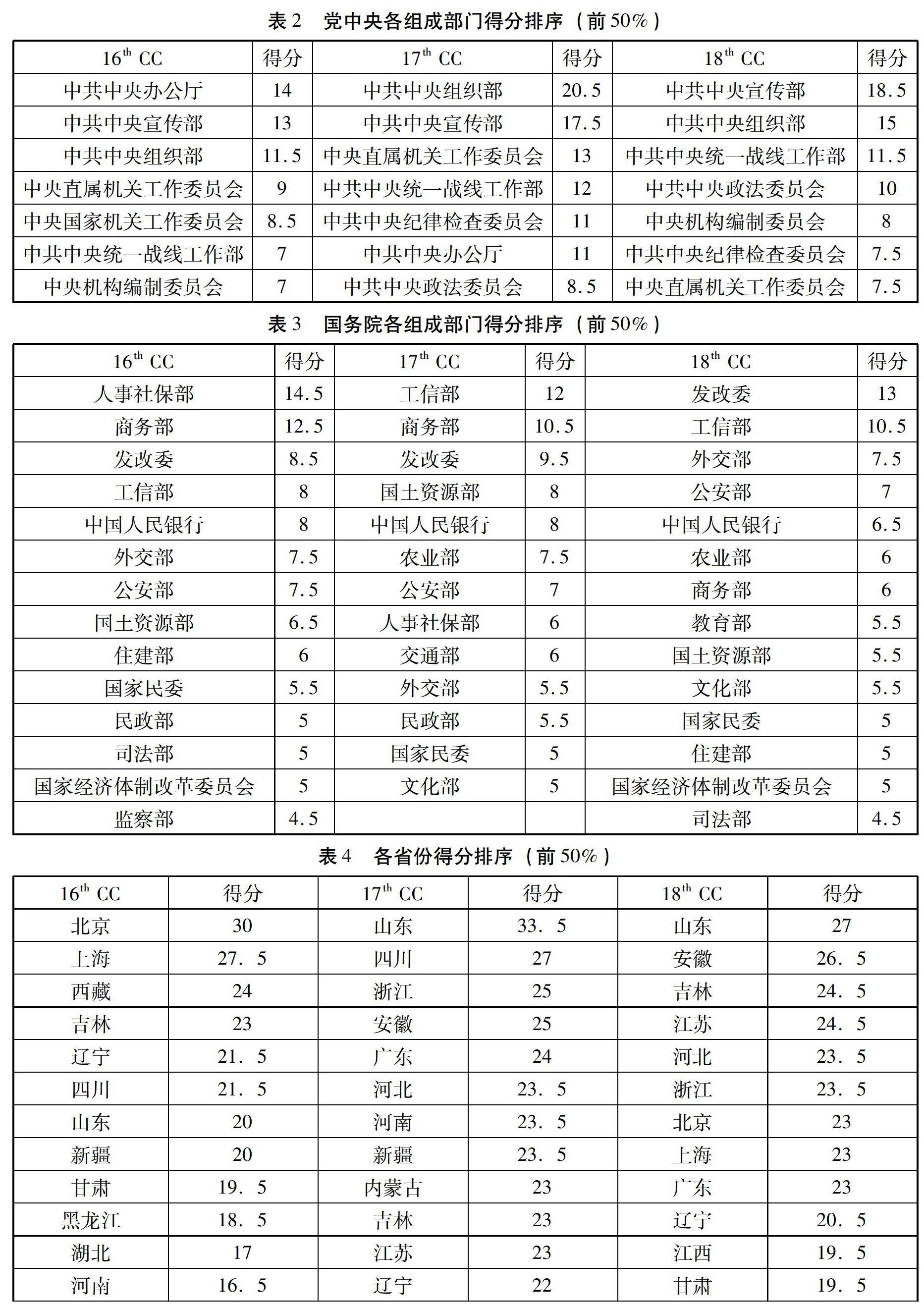

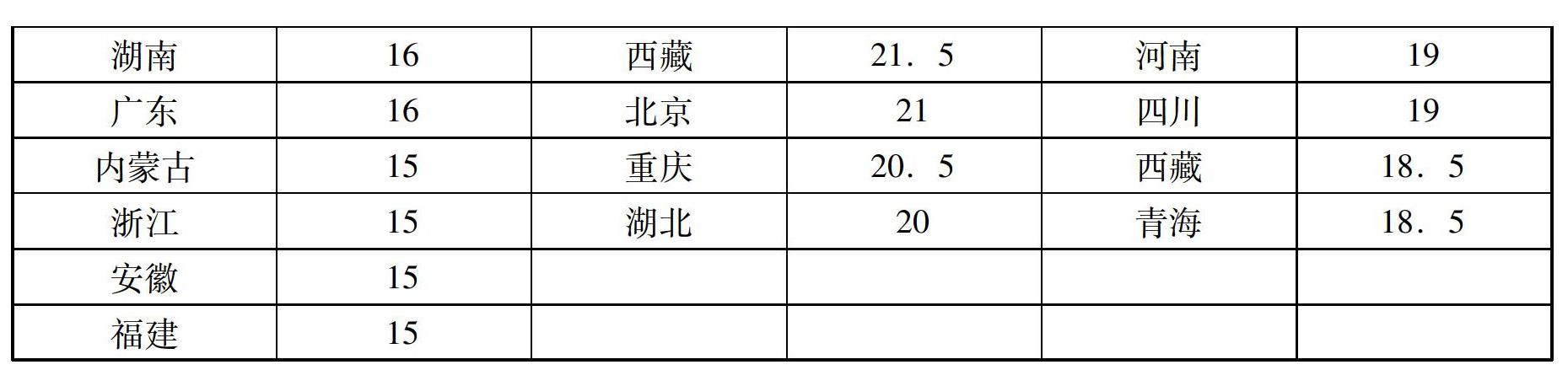

从描述性统计结果的标准差来看,三届中每个系统各组成部分的得分基本保持稳定,这说明在十六届至十八届中央委员会任职期间并没有出现曾有过在某部门或者省份工作经历的干部在中央委员会中占比大起大落的情况。如果对三个系统的得分分别进行排序,并取前50%,三届党中央组成部门或机构、国务院组成部门或机构以及不同省份的排序结果分别如表2至表4所示。

整体而言,从纵向的时间维度来看,三个系统排名在前50%的部门和机构,或者前50%的省份在三届基本一致,证明这些部门和省份的政治力量从中央委员这一角度衡量确实稳定地强于另外50%的部门和省份,但是无论是前50%的部门还是省份在三届中的排序却又不完全一致,位次的上下浮动也在某种程度上体现了不同时期国家发展的侧重点的不同,党和政府重视某一领域或地区的发展,便会在相应部门或省份配置更多更优秀的干部;从横向的部门或省份比较来看,同一系统不同名次的得分之间并没有出现特别大的差距,没有出现某几个部门或者省份独大的现象,也没有出现某几个部门或省份在某一届中央委员会在任期间突然得分大幅度提升的现象,这些都在一定程度上体现了中国政治制度化发展的大趋势。①正式职位赋予党政干部的权威已经高于个体通过个人魅力所获得的权威。那么,在这样的制度化环境下,干部个体在这些排名前50%的部门或省份的工作历练是否会对其职业发展产生影响,接下来的部分会通过统计分析进行探讨。

二、变量选取与研究方法

(一)被解释变量:正式职位排序

对于中央委员而言,职位排序是一个反映其职业发展水平的重要指标,较高水平的职位排序是职业发展成功的重要表现;与此同时,获得较高水平的职位排序的时间早晚也是一个重要的衡量指标。按照正式职位的划分,在整个中央正式委员的群体范围内,通常来看可以划分为三个层级:处在第一层级的是政治局常委;第二层是政治局委员、中央军委副主席、中央书记处书记,在职位级别上他们同属于国家级副职;第三层级是其他中央正式委员〔9〕〔10〕〔11〕。本文在此将职位排序作为回归分析中的被解释变量,其中前两个层级通常被认为是高层领导干部序列,由此本文将排序在前两个层级的中央委员称为“高排序”组,赋值为1,其他则称为“低排序”组,赋值为0。“高排序”组对于中国整个党政军干部体系而言无疑是职位晋升阶梯的最顶端,能够进入这一排序组是对一个干部整个职业生涯发展的最高肯定。进入中央委员会并获得较高的正式职位是一个随时间发生变化的变量,本文将在模型选择中进一步详细说明选择事件史分析中的生存分析方法。鉴于本文只关注十六届到十八届中央委员会在任期间委员个体获得较高的正式职位的事件,由此本文将委员个体在其整个职业发展进程中第一次进入“高排序”组视为事件史分析中的事件发生。

(二)解释变量:重点部门的任职经历

① 将本研究采取的按照得分排序结果与单纯各个部门中走出的中央委员人数排序的结果对比后,可以发现排名前50%的部门或省份几乎完全一致,其中只有18届一个省份的不一样。这再次凸显了这些部门或省份在政治力量水平上的稳定性。

从第二节中涉及的各系统的最高层领导者来看,处在“高排序”组的委员个体所任职的部门或地区基本都在三个系统排序的前50%之内。以十七届中央委员会为例,党中央各组成部门中的中宣部、中组部、中办、政法委、纪检委,国务院各组成部门中的商务部,省份中的北京、新疆、广东、重庆等的一把手都是由十七届政治局常委或者委员出任的。那么是否拥有不同政治力量的岗位上的工作经历对个体的职业发展会产生不同的影响。本文在回归分析中尝试性地设计了在“重点部门”任职这一变量对此进行探讨。即基于表2到表4的统计,将有过在其中涉及的党中央、国务院组成机构和省份任职经历的委员个体赋值为1,否则赋值为0。

(三)控制变量

本文的控制变量主要选自有关中国精英政治的主流研究视角下通常关注的一些客观变量,并结合政治制度化发展的背景从先赋和自致两个角度进行了分类,且给予适当的补充。先赋性因素顾名思义是由先天因素决定的,最常见的如年龄、性别、出生地、父亲和母亲的职业或者社会地位等。其中由于干部任职回避制度①的限制,县市级干部一般情况下不能在原籍担任领导职务,出生地的地域属性对于干部日后职业发展的影响越来越小,更多的会通过基于地域的社会关系或者社会资源(如更好的受教育条件)等产生影响;另外由于委员的父亲和母亲的相关情况很难充分获取,只能对部分在党政军系统中有任职经历的父辈信息进行统计,信息缺失严重,因此本研究不将此两项变量放在回归模型之内。自致性因素则是可以靠后天的努力而获得的,最常见的便是受教育水平和工作经历两个方面,基于中国精英政治的特点,党员身份也常常作为一个重要的自致性因素被考虑,但鉴于本研究关注的中央委员会正式委员全部为共产党员,本文在此也便将此项变量排除。

年龄。本文在此统计了样本中的每一位个体当选为当届中央正式委员时的年龄。随着干部人事制度的规范化、系统化的稳步推进,正式文件对于干部在不同职级的岗位上的任职年龄的要求越来越具体、越来越严格。因此,年龄已经逐渐成为影响干部进出的关键因素,到点退休的严格性使得许多德才兼备的优秀干部止步于半山。因此对于排序越高的职位竞争而言,相对较小的年龄是干部的一种优势,能够较早地获得较高层级的正式职位也是干部职业生涯成功的重要表现。

性别。性别在本研究中是一个将男性赋值为1,女性赋值为0的虚拟变量。干部队伍中的性别比一直备受关注,在每一层级的党政系统中配备一定数量的女干部已经被多次写入正式的规章和文件中。因此,女性这一性别上的先赋因素在职业发展过程中与男性处于不平等的竞争地位。即便如此,男性在数量上的绝对优势,尤其是在中央委员会这一层级中的压倒性比重仍是无法改变的事实。

受教育水平。借鉴前人的研究成果,将受教育水平根据一定标准划分为不同等级的虚拟变量是这一类研究中常用的处理方法〔12〕,本文在此也采取这样的方式。根据研究对象包含的三届中央正式委员的特征,受教育水平较之前的中央委员有所提升,这与制度化发展进程中对干部队伍受教育水平的严格要求息息相关。因此本文将受教育水平分为大学本科学历(1=是,0=否)和研究生学历,研究生包括硕士和博士(1=是,0=否),以大学本科以下的学历水平作为对照。此外本世纪以来,党政干部参加在职学历教育或者在职短期培训也成为一个普遍的趋势,同样对于不同级别干部群体参与相应水平的在职学习的制度化要求在其中是一个重要的助推器。基于此,本研究也加入体现个体在职学习经历的变量(1=有,0=没有)。

工作经历。干部多元化工作经历的凸显是政治制度化进程中的一个最重要的表现。尤其是对于能够获得中央委员这样高层级地位的干部而言,通常在其职业发展进程中会拥有不同层级、不同机构、不同地域的各种工作经历。本研究主要从任职时间角度进行分类,即按照干部个体在每个岗位上的工作年限进行统计,如果其在成为当届中央委员之前的整个职业发展过程中在中央或国家机关部委的工作年限多于其在省市县党委或政府等地方部门工作的年限,本文便认为该干部个体在工作经历方面是以“中央工作经历为主”(1=是,0=否);如果是少于则是以“地方工作经历为主”(1=是,0=否);以其他工作经历(主要是指在军队系统的工作经历)为对照。

① 县市级干部一般情况下不能在原籍担任领导职务,少数民族自治地区另行规定。具体规定详见2002年《党政领导干部选拔任用工作条例》第五十三条;2006年《党政领导干部任职回避暂行规定》等相关文件。

控制变量的描述性统计结果详见表5。从表中可以看出除了受教育水平中涉及到的三项内容之外,其他变量在三届中的分布相对稳定,每届之间的差别不大。受教育水平一项的描述性统计结果则体现出了较大的差异:拥有本科学历的委员所占比重逐届下降,研究生学历的比重逐届提升,在职学习的比重也在逐届提高,说明了中央委员的受教育水平在不断提高。

本文主要关注在“重点部门”的任职经历对三届中央正式委员是否进入“高排序”组产生影响。鉴于数据只关注十六届到十八届,但是不排除部分委员在十六届之前已经进入了这一序列,或者有部分年轻委员会在十九届进入这一序列的可能。并且对于中央委员个体而言,在其进入公共部门工作起就已经处在这一进入高层领导者序列的可能性中,因此数据提供了一种生存信息,并且存在截取,即有些事件的发生在本文观测的时间范围之外。在这种情况下,Cox比例风险回归比Logistic回归更加有效,它可以使用更多的信息,这一方法不仅考虑到了中央委员个体获得较高排序的可能性,还考虑了进入这一领导序列所用的时间,即同时关注了正式职位排序的水平和获得时间。对于委员个体而言如果能够在职业发展过程中较早地进入高排序序列,便会在最高层级的职业地位取得上占据先机。基于此,本文将记录三届的中央委员个体从进入公共部门工作起到2017年中共十九大换届为止的整个职业生涯,当个体在这个过程中第一次进入“高排序”组,本文便将其视为事件发生。鉴于政治局常委基本都会经历政治局委員这一相对低一层级的职位,因此对于三届政治局常委而言,本文会优先关注其获得与政治局委员相当的职位的时点,而将之后当选为政治局常委的重复信息删除,即只保留干部个体第一次进入“高排序”组的信息;相应的对于少数没有经历政治局委员这一层级的个体而言,则记录其第一次当选为政治局常委的时点。此外,由于第十六届政治局常委中存在十五届中央委员会在任期间已经进入“高排序”组的个体,对于这些个体本文也将其删除。而对于那些没有进入“高排序”组的中央委员的信息,本文则保留了他截至其职业生涯的最后一任中央委员的相关信息。经过重新整理,删除重复数据之后本文保留了421个个体进行事件史分析。本文借鉴Bian等人〔13〕关于受教育水平和党员身份对于精英选拔影响的研究,具体的模型设定如下:

Cox模型采用的是似然比检验。模型中log hrank(tij)表示中央委员个体i在其职业发展经历的t时间范围内进入“高排序”组这一事件发生的风险率的对数值。對于所研究的三届中央委员,本文跟踪其从进入公共部门工作起至进入中央委员会成为正式委员之前一个职位的整个职业发展历程,持续时间的基本衡量单位是年。模型中hrank0(tj)代表一个不依赖于其他解释变量的基准风险率,由于其未知性,Cox模型又被称为半参数模型。ximp.ij代表本文最为关注的重点部门任职经历这一变量,xrank则代表其他会对个体职业发展过程中进入“高排序”组产生影响的变量集,主要包括年龄、性别、受教育水平和工作经历等变量。在事件史分析中,回归的系数值是对风险率的表征,被称为偏回归系数。当系数βj>0时,证明该协变量是风险因素,即其取值越大,生存时间越短,在本研究中对应的便是个体进入“高排序”组的可能性越大,且所经历的工作时间越少。并且针对不同类型的变量,解释的方式有所差别。对于性别这样的0、1虚拟变量而言,系数βj表示在其他条件不变的前提下与xj=0相比,xj=1时的风险率是其eβj倍;而对于像年龄这样的等比变量,系数表征的意义则是在其他条件不变的前提下,事件发生的风险随着xj每增加一个单位而上升eβj。

三、研究结果分析

基于Cox比例风险模型,表6中的模型1到4给出了相应的回归结果。

从结果中可以看出无论是对“重点部门”任职经历的总体考虑,还是对不同部门和省份的分类讨论,正向影响都具有一定的显著性,但不强。从表6的4个模型的回归结果中可以看出有过在党中央和国务院重点部门的工作经历的影响相对突出,但显著性仍然不高。以在国务院重点部门的工作经历为例,具有这一经历的干部个体获得“高排序”地位的可能性是不具有这一经历的个体的2倍(e0.677=1.97),这一结论在5%的水平上显著;而重点省份的影响则在10%的水平上才显著。这一结果其实与现实情况吻合。不同的党政部门和不同的省份掌握的政治资源、拥有的政治影响力不同。本研究通过上文对“政治力量”的打分也可以从一个侧面反映出这种差别,无论是学术研究成果还是现实政治发展进程中给人的直观感受,都会有一些省份或者部门被看作是干部晋升过程中的热门,是干部将被委以重任的信号,但事实往往也告诉我们这并不绝对。因此我们可以认为这些热门的重点部门或省份会在干部个体的职业发展和获得高层级的正式职位过程中起到一定的助推作用,但这种影响的产生并不是必然的。

此外,结合生存分析的优势,基于“重点部门”的分类变量属性,本文可以对其生存函数曲线图进行分组绘制(如图1)。从图中可以看出,在控制了其他变量之后,具有在重点部门任职经历的中央委员个体进入“高排序”组的时间点都早于没有这一任职经历的委员个体,即图中的虚线分布在实线的左侧。从十六届到十八届中央委员会全部获得“高排序”组地位的近60位中央委员的相关信息来看,无论是分部门、分地域来看,还是从整体角度来看,代表具有在重点部门任职经历的生存函数曲线(虚线)都分布在代表没有此任职经历委员的生存函数曲线(实线)的左侧,这一结果足可见在这些重点部门的任职经历对委员个体在职业发展过程中获得时间上的优势具有重要影响。因此,从这一角度来看,干部晋升的“快车道”是存在的。这种晋升时间节点的提前可以在一定程度上通过党政系统中的组织部门培养机制来解读,组织部门有意识地对优秀后备干部的培养和输送可以帮助干部进入成长的“快车道”。而将培养对象配置到关键性的重点部门、机构或省份积累经验也是组织培养工作的一个重要方面。

因此,有过在重点部门或省份任职经历的干部在晋升的可能性方面并不会显著地优于没有这一经历的干部个体,但是在争取时间优势方面确实会起到一些作用。

四、结论与政策建议

本文基于中央委员的任职经历测度的党中央、国务院系统的部门和各个省份的政治力量确实存在差异,仅就政治制度化发展背景下的十六届至十八届三届中央委员会任期范围而言,这些较强的重点部门的“名单”是稳定的,有50%的部门和省份的政治力量稳定的强于另外的50%。这种排序的整体稳定性和每届的特殊性及差异性也从一个侧面体现出了新时代政治制度化发展的整体趋势和不同时期国家发展的不同侧重。而通过统计分析,本文发现对于委员个体职业发展的影响方面,在政治力量得分较高的重点部门的任职经历可以帮助委员个体获得晋升过程中的时间优势,但对获得高排序正式职位的影响的显著性却不强,因此干部晋升的“快车道”在一定意义上确实存在。在当今国内制度化发展的政治大环境中干部个体能到重点的、关键的部门或省份任职往往与自身能力素质的优秀和组织部门有意识地培养息息相关。在干部的选拔、任用和晋升过程中,除干部自身的努力之外,各级组织部门的培养和输送也起到了重要的推动作用,而组织部门能否用好手中的权力,严格把关也对保证干部的道德素质水平起着关键的作用。与此同时,在其他相关因素的讨论中应把握中国特色,一方面中国受教育机会相对更加公平,受教育水平与个体的出身背景、社会地位之间的相关性不强,这也就使得精英个体之间无论出身背景如何在早期受教育经历方面都可以有较多的联系;另一方面中国的领导干部选拔和培养机制决定了其阶梯式逐级晋升的成长路径,能够进入中央委员序列的干部个体通常都有着丰富的基层锻炼和轮岗轮职经历。结合本文的结论,以下几方面的具体政策建议可以被考虑。

(一)合理运用推荐和委任的权力

近年来,有关领导干部的选拔任用方式的探讨和修订也是中央关注的重点,仅靠客观标准的筛选和考试分数的判断难以选出德才兼备的领导干部。因此,随着中国政治制度化的推进,相关的规章规则也在不断被完善。2013年11月12日中共十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,2014年1月14日中共中央印发的《党政领导干部选拔任用工作条例》都对有关规定进行了修订和调整,以纠正“唯票取人、唯分取人”的现象。个体合理运用好手中推荐或者委任干部的权力,对提升和保证干部群体的道德素质水平具有重要的意义。举荐人要对自己的选择负责到底,确保正能量的传递。鉴于个体的思想道德水平很难通过客观标准衡量,也很难通过选拔机制筛选出来,在制度框架内适度进行举荐便成为高效地选择合适的人到合适岗位的一种方式。尤其是在本文关注的高层的政治精英群体内,鉴于他们在之前的职业生涯发展过程中已经得到了充分的历练,能力水平已经得到了认可,这时高层领导人举荐更加熟悉的干部进入“高排序”组可以更充分地保证其品德素质水平和政治忠诚程度。

(二)严格把控组织输送和培养的关卡

在干部的选拔、任用和晋升过程中,除了干部自身的努力,组织部门的培养和输送也起到重要的推动作用;而组织部门能否严格把关也对保证干部的道德素质水平起着关键的作用。对于年轻的、能力水平高的优秀后备人才,组织部门可以通过有意识的培养和提拔加快其成长速度,将其较早地输送到较高层级的岗位上施展才华。本研究中的党政干部都拥有的丰富多元的任职经历,而能到重点的、关键的部门或省份任职往往与组织部门有意识地培养息息相关,因此如何把好道德关,有效地选择德才兼备的培养对象也是未来组织部门需要进一步努力探究的方向。

(三)理性选择扎实有效的成长路径

先赋性和自致性因素在干部成长过程中都不可或缺。将职业规划定位于党政军系统的个体应当充分把握当今中国制度化的政治环境和相对公平的教育和政治体制:首先努力进入精英学校就读,提升专业素养;然后在职业成长过程中敢于历练自己,从基层做起,经历多元化的多个岗位;或者在战略性的地区和部门中扎实向上发展。在职业发展过程中,干部个体一方面要善于选择适合自己的成长路径,能够在相应的岗位上有所作为,稳步晋升;另一方面要认真对待各个级别、各个岗位的工作,在思想道德和专业能力方面都严格要求自己,在历练自己的同时得到同事和上级的认可,这也是为未来的职业发展积累宝贵资源。

(四)完善和跟进制度的设计和保障

结合本文的分析和论证,我们基本可以给出的结论是中国的政治发展已经步入了制度化的轨道,政治领域的各种行为都在制度化框架下运行,非正式因素的影响力已经无法超越正式制度的约束力。未来的制度化建设和发展的方向应当是在认可非正式关系的重要性的基础上用制度将其中合理的部分予以规范。这其中可以适当借鉴海外经验,通过制度设计适度鼓励正面的、有利于政治体系高效运转的网络体系的建立,例如干部职业发展过程中对自身校友网络的合理依托便可以得到认可和鼓励,但对滥用关系、结党营私等不正当行为要竭力制止。相信在制度化发展的时代,任何岗位的历练都会为未来的职业发展积累宝贵资源。

〔参考文献〕

〔1〕何增科.论中国社会主义初级阶段民主政治的制度化、规范化、程序化〔J〕.政治学研究,2015,(2).

〔2〕Bo Z.Chinese Provincial Leaders: Economic Performance and Political Mobility since 1949〔M〕.East Gate Book,2002.

〔3〕范柏乃,张鸣,FanBonai等.基于面板分析的中国省级行政区域获取中央财政转移支付的实证研究〔J〕.浙江大学学报(人文社会科学版), 2011,(1).

〔4〕詹晶.中央对省财政转移支付的决定因素:公平、议价、还是效益?〔J〕.经济社会体制比较,2011,(6).

〔5〕Huang B, Chen K.Are intergovernmental transfers in China equalizing?〔J〕.China Economic Review,2012,(3).

〔6〕 吴凤武等.中央对地方转移支付影响因素分析——地方政府政治力量的作用研究〔J〕.经济研究参考,2013,(67).

〔7〕 陈志广.中国均衡性转移支付配置的实证研究——以政治影响力为中心的考察〔J〕.人文杂志,2014,(8).

〔8〕 陈志广.是中央控制,还是地方独立——政治影响下的财政分权检验〔J〕.当代经济科学,2016,(1).

〔9〕 Lieberthal K G,Oksenberg M. Policy Making in China:Leaders,Structures,and Processes. 〔M〕.Princeton: Princeton University Press,1988.

〔10〕 Shih V, Adolph C, Liu M.Getting Ahead in the Communist Party: Explaining the Advancement of Central Committee Members in China〔J〕.American Political Science Review, 2012,(1).

〔11〕 Kung J K,Chen S. The Tragedy of the Nomenklatura: Career Incentives and Political Radicalism During China's Great Leap Famine〔J〕.American Political Science Review,2011,(1).

〔12〕 Walder A G. Career Mobility and the Communist Political Order〔J〕.American Sociological Review, 1995,(3).

〔13〕 Bian Y,Shu X,Logan J R. Communist Party Membership and Regime Dynamics in China〔J〕.Social Forces,2001,(3).

【責任编辑:刘彦武】