日本所藏两部《营造法式》钞本介绍

2021-01-19唐聪

唐聪

《营造法式》是北宋官订颁行的一部侧重于估算工料的建筑营造技术书。自民国7 年末(约1919 年初)朱启钤先生发现并倡刊以来,它一直是学界的重点研究对象,各类相关研究层出不穷。其中,版本文字的校勘工作为其他方面的研究奠定基础,前有朱启钤先生主导,陶湘、傅增湘等先生校勘,继以营造学社等诸位前辈学者的耕耘,日积月累,已经成果斐然。

在《营造法式》的诸多版本中,除了本国所存的印本、钞本以外,还有一些海外流传本。其中在日本有两个钞本,经竹岛卓一《营造法式研究》[1]一书介绍,为学界所知晓。一个是收藏在静嘉堂文库的“静嘉堂本”;一个是内藤湖南、伊东忠太、大熊喜邦等人在奉天誊抄的四库全书文溯阁本《营造法式》钞本,竹岛称其为“东大本”。二者皆为全本。然而长久以来我们只知其名,并不清楚具体的资料情况。尤其是其中的“东大本”,自竹岛研究以来,少有人见其真本,下落逐渐成迷。

笔者曾求学日本,因有机缘调查这两部钞本,逐步查明了资料情况,一并介绍于此,以供参考。

一、“静嘉堂本”

“静嘉堂本”是日本静嘉堂文库收藏的《营造法式》钞本,原为晚清藏书家陆心源的旧藏。

静嘉堂文库系由三菱财阀岩崎弥之助(1851—1908,三菱第二任社长)在明治二十五年(1892 年)创建,取《诗经》大雅· 既醉篇中的“笾豆静嘉”之句命名,称“静嘉堂”。文库成立以后,最大的一次藏书扩充是在明治四十年(1907 年)购入了陆心源所建藏书楼“皕宋楼”“十万卷楼”和“守先阁”的大部分书籍,陆氏所藏的《营造法式》钞本亦在其中。

这部钞本是如何随着这批书籍东渡日本的呢?此处不得不重提岩崎氏购书经过。作为当时轰动中日两国文史界的大事,其始末今人已多有研究,最为翔实深入的当推巴兆祥《陆心源所藏方志流失日本考》[2]一文,其次有钱婉约的《岛田翰生平学术述论》[3]。不过两文分别重在辨析一些经过细节、讨论岛田翰[4]所起的作用,就呈现全貌而言还留有余地,因此在其基础上再作简单梳理。

在有据可查的文献上,当事人或当事方直接叙及此事的资料主要有以下五种:

资料①1907 年|岛田翰|《皕宋楼藏书源流考》;

资料②1908 年|静嘉堂文库员|《静嘉堂文库购入清国湖州归安陆氏心源旧藏书籍始末》;

资料③1924 年|静嘉堂文库员|《静嘉堂文库史略》;

资料④1992 年|米山寅太郎(时任静嘉堂文库长)|《静嘉堂文库沿革》;

资料⑤1996 年|徐桢基(陆心源长房玄外孙)|《潜园遗事——藏书家陆心源生平及其他》。

其中售书方陆氏直接发声的只有资料⑤,是在多方搜集资料以及综合家中各位长辈口述史的基础上写成。书中涉及售书事件的内容主要叙述陆家售书前的家庭景况、售书原委。据其所述,陆家售书前因丝厂、钱庄相继倒闭,经济上陷入困境。而此前有识之士向朝廷举议筹建京师图书馆未见实现,陆家向地方政府建议修建公家藏书楼之事也未获应允,登报声明求有实力且爱书籍的藏书家集中赠予之事亦无下文。经济困窘之后陆心源长子陆树藩遂产生了将这批书籍完整地以高价售予日本宫廷的想法,便委托其在日本留学的堂弟向日方联系。[5]因为这些原委,才有了后来的整个售书事件。

售书的具体经过,以日方资料叙述为详。由于事件本身曲折复杂,线索众多,各则资料意欲强调不同的内容而叙述各有侧重。尤其是发表于售书当年的资料①[6](以下称岛田文)与发表于次年的资料②[7]各执一词,所述人物信息完全没有重合,颇为有趣。后来的资料③[8]记载简略,资料④[9]则补充了一些重要细节可以分别与资料①②③,甚至售书方资料⑤相互印证。通过综合这五则资料的记述,详细梳理校验各个环节的时间、地点和人物,我们可以勾勒出事件的全貌。

如图1 所示,整个事件大致有传信、调查、订约、检运四个阶段。可以确定陆氏有将书籍售予日本之意大约在1905 年末1906 年初,最初寄希望于宫内省未成。1906 年初消息传至岩崎弥之助处,而且并非单一渠道,先后至少有日本驻苏州领事白须直、岛田翰-田中青山[10]/岛田翰-重野成斋[11]、岩崎久弥[12]这三条线索汇集,最终使他认识到陆氏藏书的价值并决定购买。其中对岩崎弥之助的决定起主要推动作用的应该还是时任静嘉堂文库长的重野成斋,以及弥之助的侄子、当时已经接替他担任三菱第三任社长的岩崎久弥。岩崎弥之助有购买意向以后,于1906 年3 月任命岛田翰为静嘉堂文库员,4 月派往清国实地调查陆心源藏书目录,5 月岛田传回书目调查报告[13]。1907 年2 月岩崎氏首肯了书目清单。

在后半具体交易的过程中,订约环节主要有文库长重野与陆树藩在上海的会面商谈,以及田原丰和姚文藻分别代表双方签订协约这两个重要步骤。岛田文称当年3 月重野与陆树藩会于上海,4 月议定价格。资料④中详述了重野此行行程,推断与陆氏之会应在3 月28 日。资料②中称田原丰与姚文藻订立协约、商定价格是在当年“三月初十日”。这个日期记法不像新历,倒像是旧历[14],如果是旧历,那么实际对应当年新历的4 月22 日[15]。若果然如此,重野与树藩会晤在前,派田原丰与姚文藻签订具体协议在后,倒是合乎情理,也合乎程序,并且与岛田所记月份一致。签订协议以后,5 月静嘉堂文库派小泽、寺田二人前去验收书籍,6 月陆氏藏书运抵日本[16]。

图1:静嘉堂文库购入包括《营造法式》钞本在内的湖州陆心源旧藏书籍经过

图2:静嘉堂本《营造法式》卷首钤印:归安陆树声叔桐父印,日本国立国会图书馆藏微缩胶片

就这样,陆氏所藏《营造法式》钞本随着这批藏书东渡日本,最初保存在位于东京品川区高轮的岩崎公馆中,后来于大正十三年(1924 年)在世田谷区岩崎弥之助的墓所旁新建了如今的文库建筑,《营造法式》也随静嘉堂文库迁入此处,保存至今。

这份《营造法式》钞本是手抄线装本,一函六册。书册高33.6cm,阔24.5cm,白地无框无栏。每半叶十行,每行二十二字,小字双行。版心骑缝写篇目、叶数。每册开篇首叶及第一册、第二册最末叶钤有陆心源第三子陆树声之印,曰“归安陆树声叔桐父印”(图2)。据资料⑤所述,此印乃陆树声在岛田翰登楼观书后,感到这些书必将出售,因而与管家人李延适合作,在所有秘本书上均盖上“归安陆树声叔桐父印”“归安陆树声所见金石书画记”“臣陆树声”“陆树声印”“归安陆树声藏书之记”等印章,以示这些书原为陆氏所有[17]。如今这方钤印,正如陆树声所愿,佐证着这部《营造法式》钞本确为陆氏旧藏原本。该钞本正文后依次录有王重刊落款、吴廷飏观记、李明仲墓志铭、钱曾记文、张蓉镜识语,还有褚逢椿、张金吾、王婉兰、闻筝道人观书题跋。

据其体例、正文内容及文后题跋,可以判断“静嘉堂本”源自张蓉镜钞本系统。竹岛卓一已有论述[18],此处不再赘言。另外关于此钞本来源,傅增湘先生有记:“郁松年宜稼堂书目稿本有馆抄营造法式一匣,蒋凤藻跋郁氏目,云书名上加一圈一墨点者均归陆心源,此书正在其中,则此书出于郁氏转抄,非张蓉镜原本明矣。”[19]可知该钞本系由郁松年传抄,原藏郁氏宜稼堂,后归陆心源。

图3:内藤文库本《营造法式》钞本现状,关西大学图书馆藏

“静嘉堂本”除了原本以外,还在日本国立国会图书馆藏有一份微缩胶片,在东洋文库藏有一份缩小影印本。两者都因拍摄者漏拍最后半叶(最后半叶常常空白无字),而漏录了第一、第二册末叶陆树声印。

二、“内藤文库本”(原“东大本”)

除了“静嘉堂本”以外,竹岛卓一《营造法式研究》中提及另一部《营造法式》钞本,为明治三十八年(1905 年)伊东忠太、大熊喜邦等人在奉天所录钞本。当初竹岛因在东京大学工学部建筑学教室得以接触、研究此钞本,遂称之为“东大本”,由此过去学界多以为这部钞本收藏于东京大学,然而经笔者调查确认,该钞本现在归属内藤文库,保存在位于大阪府吹田市山手町的关西大学综合图书馆中。

内藤文库是以内藤湖南(虎次郎,1866—1934)与其子内藤伯健(乾吉,1899—1978)的藏书为基础设立的文库,共有藏书约3 万多册。这些藏书于昭和五十九年(1984 年)随内藤湖南的晚年居所恭仁山庄一起捐赠给了关西大学。关西大学接受捐赠以后由图书馆展开书籍整理工作,在昭和六十一年(1986 年)公布了《内藤文库汉籍古刊古抄目录》,其中有以下两条目录:

史部347 条 营造法式三十四卷补遗一卷 钞本 宋李诫撰 九册

史部348 条 营造法式补遗一卷 钞本 宋李诫撰,并注“附于营造法式三十四卷(别载史347)”

查阅这两条目录所记载的这份《营造法式》钞本,一共有文本5 册,图样4 扎(并补遗一卷),装为两函(图3)。

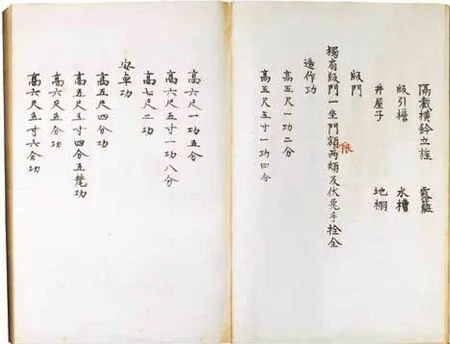

文本5 册为手抄线装本,高26.7cm,阔19cm,白地无框无栏。每半叶八行,每行二十一字,小字双行。版心无篇目、叶数。一至三册用纸极薄,字迹工整,为一人所抄。第四、五两册用纸略厚,且有三种笔迹混杂,为多人合抄,并有朱笔圈改文字数处。

图样4 扎,都没有装订,只在右上角穿小孔,以棉绳临时捆扎。每扎中,文字叶为墨书抄写,图稿叶有铅笔影描稿和蓝图晒印法拍摄的蓝色照片两种类型,混合成卷。铅笔影描稿有半叶的,有折叶的,用纸尺寸比书册折叶稍大,厚度介于书册两种用纸之间。蓝晒照片都是半叶大小,单面有图,褪色严重,很多线条已经漫漶不清。

首先,这些册扎的首叶题名都是“钦定四库全书 史部 营造法式”,表明它抄自四库全书本。其次,根据几处蓝晒图样中刻工姓名的有无可以区分出它的祖本是四库全书本中的文溯阁本;最后,根据铅笔影描稿上的抄写人落款、书册图样分卷情况、朱笔圈改的文字内容可以确定它就是当年伊东忠太等人在奉天所抄的文溯阁本《营造法式》钞本原本。

1.版本

众所周知,四库全书本《营造法式》现存文渊阁本、文溯阁本、文津阁本、文澜阁本四个版本,因其祖本源自南宋绍定本,在有些书叶上照录下了南宋刻工姓 名[20],而四个版本所录情况各有不同,可以据之区分版本。内藤文库的这份钞本,在图样卷二十九第十叶殿堂内地面心斗八有“金荣”、第十四叶国字流杯渠有“徐珙”、第十五叶风字流杯渠有“马良”落款(图4)。异于文渊阁、文澜阁二本,而仅与文津阁本相同。又文津阁本在卷三十二第十九叶佛道帐经藏有“行在吕信刊”、同卷第二十二叶天宫壁藏有“武林杨渊刊”落 款[21],此钞本则无。于是可知其祖本亦非文津阁本,而只能是影描、拍摄自文溯阁本(表1)。

2.抄写人与抄写时间

既然已经可以判断这份钞本的图样是转录自文溯阁本《营造法式》,那么它是不是当年伊东忠太他们抄写的那份呢?答案藏在铅笔影描稿之中。在第四扎图样(第三十三、三十四卷)的铅笔影描稿上,每叶都有一个“邦”字落款,签在前半叶右下角或者后半叶左下角。此“邦”字当为“大熊喜邦”之“邦”,应为大熊喜邦的落款,它是佐证这两卷图样即是伊东忠太、大熊喜邦等人在奉天所录钞本的关键线索(图5)。

据此,首先我们可以判断第四扎图样确为当年誊写的文溯阁本钞本原件。接下来,根据各册扎的卷数、笔迹、纸张情况,可以延伸判断其他册扎的情况。

图4:内藤文库本《营造法式》蓝晒图样稿,刻工姓名“马良”

内藤文库本《营造法式》所录刻工姓名与四库全书本比照 表1

内藤文库本《营造法式》册扎分卷与纸张笔迹情况 表2

如表2 所示,这些册扎一般在分册首叶写“钦定四库全书 史部 营造法式 卷〇〇至卷〇〇[22]”,在末叶有总校官、校对官和誊录监生署名。根据这两点特征,可以判断现在的第五册文本和第一扎图样原为一册,第二、三扎图样原为一册,此钞本所据原本应共有7 册。

整份钞本一共有3 种用纸、6 种笔迹。其中图样第一、二、三扎的构成情况与第四扎相同,都是墨书、铅笔影描稿、蓝晒照片混杂组成,用纸也相同,并且第一扎的墨书笔迹也与第四扎相同,可以断定它们都是与第四扎同时誊抄、拍摄的稿件。又据第一扎图样所记卷数刚好与第五册文本合为完整一册推断,第五册也应为当时配套抄录完成。由此又可推断笔迹纸张与第五册完全相同的第四册亦为当时原本。第四、五册中的朱批圈改内容亦可佐证这一判断,后文另行详述。

图5:内藤文库本《营造法式》铅笔影描稿,“邦”字落款

最后余下纸质不同、字迹工整、开篇卷数记法有微差、书中亦无朱批的一至三册,暂无确切依据判断是否为当时原本。不过其纸张的泛黄、老化程度与其余诸册大致相同,即使不是原本,亦应是相近时期同系所出再抄本。

综上所述,根据版式、卷册体例、图样中的刻工姓名以及大熊喜邦留下的“邦”字落款,可以判明这份钞本的身份:它就是伊东忠太、大熊喜邦等人于1905 年在奉天转抄的文溯阁本四库全书《营造法式》钞本。

关于这份钞本的抄写经过,伊东忠太当年的日记有零星提及。据伊东所述,他们一行于八月二十六日抵达,当时内藤湖南作为大阪朝日新闻社的记者受外务省的委托派遣已事先抵达。二十九日伊东与内藤、市村[23]考察奉天宫殿(沈阳故宫),在文溯阁中查阅四库全书时发现了《营造法式》。当日伊东与福岛安正[24]商议调查研究行程时,福岛建议从日本调派抄写员前来辅助伊东和市村的古文献誊抄工作。次日福岛就此事向文部省发电报请求派遣五六名抄写员。[25]随后伊东前往开原、铁岭等地调查,九月六日返回奉天。七日再见福岛,得知文溯阁本《营造法式》7 册已从宫城借出,并且文部省回电答应派遣抄写员,不日或将抵达。此后一段时间文溯阁本《营造法式》应该暂由伊东等人保管。九月十四日上午,伊东在住处进行了图样拍摄工作。[26]其后间杂着对周边地区的调查,伊东一直在奉天逗留至十月二十八日[27]。

根据这些记述,我们可知文溯阁本《营造法式》发现于1905 年8 月29 日,9月14 日伊东拍摄了它的图样。并且可以推断,钞本中一至三册字迹工整的书稿很可能系由文部省派来的抄写员抄成,时间应在9 月7 日—10 月28 日之间。大熊喜邦影描图样稿及众人合抄第四、五册书稿也应当在此期间。[28]

3.递藏经过

至此确认了内藤文库所藏钞本即为竹岛所称“东大本”。那么它是如何辗转流传到内藤文库的,其间又有没有再次转抄的可能呢?笔者目前找到的当事人及关系者文存中并没有直接谈及该钞本转移或再抄之事的记录,不过根据几篇提及该钞本情况的资料,基本可以判断同一份钞本曾经在东京大学和内藤家之间流传,并且至少经历了五个收藏阶段。

(1)东京帝国大学(东京大学旧称)

当年伊东离开奉天前往其他地区调查,最终于十一月十二日从大连启程返回日本。他在昭和十六年(1941 年)对此次“营造法式发现记”的回顾中称,回京以后这份钞本送到了东京帝国大学,收藏在学校里。

文献① 1941 年|伊东忠太|“营造法式”:

“回京后营造法式写本送来了帝大。当即依其祖本体例装订,收藏在大学里。”[29]

(2)内藤家

在伊东日记之后提及该钞本之事的是当时发现《营造法式》的当事人之一内藤湖南,他在民国9 年(1920 年)《营造法式》的石印本刊行以后写就《营造法式的新印本》一文。

文献② 1921 年|内藤湖南|《营造法式的新印本》:

“明治三十八年,我在奉天的文溯阁,曾借此书的四库全书本,与工学博士伊东忠太君等人一起誊写过一份。如今取此石印本与文溯阁本对校……”[30]

该文提供了两项信息。首先是当年参与文溯阁本誉写工作的除了伊东忠太等人,还有内藤湖南。其次,该文透露了文溯阁钞本带回日本以后又曾一度保存于内藤处。如文中所述,内藤“取此石印本与文溯阁本对校”,那么至少在此文写作发表之时,即1921 年6 月前后,该钞本保存于内藤家。前文曾介绍该钞本第四、五册文本中有朱笔圈改,经详细核查,这些圈改共计25 处,其中23 处修改内容与石印本相符,应该就是这次内藤“取石印本对校”时批注的[31](图6)。

(3)东京大学第一工学部建筑学教室

昭和二十四年(1949 年)竹岛卓一在《营造法式研究》的博士论文稿[32]中介绍该钞本。

文献③ 1949 年|竹岛卓一|《〈营造法式研究〉(博士论文稿)序说》:

图6:内藤文库本《营造法式》第四册中的朱笔圈改,彩色影印

“在这些四库全书本中,奉天的文溯阁本曾在明治三十八年(1905)由伊东忠太博士、大熊喜邦博士等手抄一份,其影钞本现在珍藏在东京大学第一工学部建筑学教室。看来已故的内藤湖南博士也参与了此次抄写,民国九年的石印本刊行之际,曾介绍此钞本,……概括而言这份文溯阁本的钞本——以下暂时称之为’东大 本’注五——较之石印本讹误更少……”[33]

其中“暂时称之为‘东大本’注五”处的注五中云:“我曾就此钞本的 归属权请教伊东博士,回答说权属划分不清。”[34]

据此文可知,在竹岛写就这段序言的昭和二十四年(1949 年),该钞本正收藏于东京大学[35],因此竹岛称其为“东大本”。而“权属划分不清”则说明在东京大学和内藤家之间应该没有再抄副本,否则也不存在划分不清的问题。

(4)从东京大学转移

竹岛的博士论文后来经修订补充,于昭和四十七年(1970 年)出版,即为著名的《营造法式研究》三卷本。在该版序言中,竹岛改变了对文溯阁本钞本收藏处的叙述,并且删除了关于归属权的注记。

文献④ 1970 年|竹岛卓一|《〈营造法式研究〉序说》:

“在这些四库全书本中,奉天的文溯阁本曾在明治三十八年(1905)由伊东忠太博士、大熊喜邦博士等手抄一份,这份手钞本曾经收藏于东京大学第一工学部建筑学教室。看来内藤湖南博士也与这次抄写有关,民国九年的石印本刊行之际,曾介绍此钞本,……文溯阁本的钞本(以下称东大本)较之石印本讹误更少……”[36]

此处竹岛说“曾经收藏于”,表明在该书第一册出版的昭和四十五年(1970年),该钞本已经不再收藏于东京大学,而是转移到了别处。结合后面的捐赠来看,最有可能是回到了内藤家。然而或许因为是正式出版,竹岛去掉了博士论文原稿中的“暂时”二字,继续称之为“东大本”,于是该名称为学界所熟知。

(5)关西大学图书馆

昭和五十九年(1984 年),内藤家将藏书捐赠给关西大学。两年以后关西大学图书馆公布的《内藤文库汉籍古刊古抄目录》中即录有该钞本信息。其中,“史部347 条”(文献⑤,详见前引目录)的附注文字写道“卷二十九及以后为临时捆扎”,与笔者调查的现状相符。

根据以上几个时间节点,我们可以大致弄清文溯阁本钞本在奉天抄成以后一百多年来的递藏经历,主要有五个阶段:东京帝国大学→内藤家→东京大学第一工学部建筑学教室→转移到别处(很可能是内藤家)…内藤家→关西大学图书馆(图7)。

该钞本虽然先前由竹岛称为“东大本”,不过现在既然收藏于内藤文库,也就不宜再称为“东大本”。《营造法式》诸版本,既有按传抄者(或收藏者)称者,亦有按归藏处称者。这份钞本由多人合抄,命名难以简洁,不如准“静嘉堂本”体例,依其归藏处称之为“内藤文库本”。

在日本的这两部《营造法式》钞本中,“静嘉堂本”转抄自张蓉镜本,张本现藏上海图书馆,可供查阅,因而对于中国学者而言“静嘉堂本”的重要性排在张本之后,不过仍然为日本学者提供了研究便利。与此相对,转抄自文溯阁本的“内藤文库本”具有重要的资料价值。因其祖本文溯阁本《营造法式》在国内深藏不为人见,当代学者未得利用,故而“内藤文库本”(原“东大本”)的重新发现在目前的研究环境下颇为重要。另外据竹岛卓一所述,虽然“陶本”称其校勘对象囊括了文溯阁本,但是“陶本”中文意不通的地方,“据此文溯阁本的写本东大本进行校正的话,很容易文意就通顺的地方并不在少数”[37]。这些内容都有待在后续研究中确认。现在在关西大学图书馆,只要经过一定的手续事先预约,便可以查阅这份珍贵的 资料。

遥想在1919 年初朱启钤先生发现丁本《营造法式》的十余年前,“内藤文库本”与“静嘉堂本”已经因为机缘巧合,分别于1905 年、1907 年东渡日本。石印本刊行之后,内藤湖南曾经感叹:“我等传抄此书的四库本以来十六七年,徒然怀此珍宝,未得机会将之公布于世。朱启钤先生等人在彼邦乱离之中能成其印行之事,真乃该当感叹之举。如今借着介绍此书,一并写下我们的惭愧之情。”[38]

在石印本刊行以后,我国学界在“彼邦乱离之中”筚路蓝缕,对《营造法式》展开校勘和研究工作,成果丰硕,中华人民共和国成立以后更是百花齐放。反观日本,对《营造法式》的研究虽然主要由竹岛卓一单挑大梁,他利用“静嘉堂本”“内藤文库本”“丁本”“陶本”完成的《营造法式研究》也绝非可以忽视之成果。对学术资料的敏感、重视以及学术进取的坚韧在中日两国学者的持续努力中共同体现。现在,《营造法式》国内所存版本的资料情况既已十分明了,以此小文介绍日本的两部钞本情况,愿全其面貌,也希望对今后《营造法式》的研究有所益裨。

图7:内藤文库本《营造法式》递藏经过

注释

[1] 竹岛卓一.営造法式の研究(全三册)[M].东京:中央公论美术出版,1970-1972.

[2] 巴兆祥.陆心源所藏方志流失日本考[J].安徽大学学报.2007,31(6):127-132.

[3] 钱婉约.岛田翰生平学术述论[J].中国文化研究,2009(03):197-206.

[4] 岛田翰(1879—1915),明治时期著名汉学家、书志版本学家,曾多次到中国游学访书。学问极有造诣,行事富于争议。

[5] 徐桢基.潜园遗事——藏书家陆心源生平及其他[M].上海:上海三联书店,1996:106-108.

[6] “乙巳(原文误刊作“乙已”,笔者注)丙午之交,予因江南之游,始破例数登陆氏皕宋楼,悉发其藏。读之太息。尘封之余,继以狼藉。举凡异日之部居类汇者,用以饱蠹鱼。又叹我邦藏书家未有能及之者。顾使此书在我邦,其补益文献非鲜少。遂怂恿其子纯伯观察树藩,必欲致之于我邦。而树藩居奇,需值甚昂。始号五十万两,次称三十五万圆,后稍减退至二十五万圆,时丙午正月十八日事也。二月返槎,归而谋诸田中青山先生,不成。先生曰:能任之者,唯有岩崎氏耳,余将言之。而余亦请诸重野成斋先生。今兹丁未三月,成斋先生有西欧之行,与树藩会沪上,四月遂订议为十万圆。五月初二日,吾友寺田望南赴申浦,越六月,陆氏皕宋楼、十万卷楼、守先阁之书舶载尽归于岩崎氏静嘉堂文库。”岛田翰.皕宋楼藏书源流考[M].光绪丁未(1907年)六月刊:7-8.

[7]“明治三十九年时,清国浙江省湖州府归安县人陆氏树藩字纯伯、树声字叔同兄弟有全数出售其先人心源字刚甫、号存斋又潜园皕宋楼、十万卷楼、守先阁所藏书籍之意。其事虽经苏州领事白须直先生听达男爵(指岩崎弥之助)之处,却未及协商便行作罢。据说要价高至五十万两。当时有传播谣言者,说我宫内省将以二十万元买入,白须领事听说以后,为了确认此事是否属实电询宫内省,结果完全是无稽之谈。领事认为如果交涉中间掺杂如此毫无根据的谣言,或许会累及国交也未可知,苦心思虑,只得复又参与其事。其后男爵之侄久弥先生访问英国之际,又从驻英的清国公使馆员那里听闻陆氏售书之事。久弥先生回程时取道上海,通过当地三菱公司支店长田原丰先生核审事实,回来以后将此事告诉了男爵,四十年二月其书目获得了男爵的许可。男爵表示若是如此稀世珍籍,理应议价收购,向支店长传达了指示。于是陆氏委托上海名为姚氏文藻字赋秋之人与田原支店长订立协议,最终达成了以十万元约我十一万五千圆许的价格收购的协约。其时四十年三月初十日。

“因此陆氏售书之事最开始是通过白须领事传来消息,因故中断,再度由驻英清国公使馆员告诉久弥先生,通过上海支店长和姚文藻先生完成的订约。”静嘉堂文庫员.静嘉堂文庫にて清國湖州帰安の陸氏心源旧蔵の書を購入せし顛末[J].図書館雑誌.第三号,1908:14,笔者译.

[8] 静嘉堂文库员.静嘉堂文库史略[M]//静嘉堂文库汉籍分类目录.东京:静嘉堂文库,1930.书末附文,第五页,大正十三年五月.

[9] 米山寅太郎.静嘉堂文库の沿革[M]//静嘉堂文库宋元版目录·解题篇.东京:静嘉堂文库,1992:133-143.其中涉及购书经过的内容在徐桢基《潜园遗事——藏书家陆心源生平及其他》一书中已全文翻译,本文不再赘引,只将其中细节不准确的两段在后文重新翻译引注。

[10] 田中青山(1843—1939),号青山,本名浜田辰弥,幕末武士,明治时期著名政治家,官至宫内大臣。

[11] 重野安绎(1872—1910),号成斋,明治初期著名汉学家、历史学家,岩崎弥之助的老师,静嘉堂文库第一任文库长。

[12] 岩崎久弥(1865—1955),三菱首任社长岩崎弥太郎之子,在岩崎弥之助之后继任三菱第三任社长。

[13]“三十九年三月,文库任命岛田重礼的次男、师从竹添光鸿的书志学者岛田翰(名为彦桢)为文库员,派往清国。岛田翰四月十八日到达苏州,立即展开对陆氏藏书的实检工作。所谓尘封之余,散乱狼藉,用以饱蠹鱼,就是翰所记陆氏书室当年的状况。到了五月,接连收到从翰那里发来的报告书文,他在为文库进行皕宋楼藏书目录的调查工作。”前注9,第137页,笔者译。

[14] 日本在明治五年末发布改历布告,宣布从明治六年起废除太阴历(旧历),改用太阳历(新历)。但是实际上后来的数十年间,民间在节庆庆祝、日期标记时既有使用新历的,也有仍用旧历的。在官方颁布的历书中,对旧历的标注一直持续到了明治四十二年。

[15] 据日本国立天文台藏《明治四十年历》,东京帝国大学编,神部署颁行。

[16]“五月二日,文库职员小泽隆八和书商寺田弘奔赴上海进行(陆心源)遗藏书籍的清点检收工作,五月二十一日寺田、二十三日小泽相继归京。同月二十七、九两日间,寺田弘将之前放在岛田翰手头的若干部册陆氏藏书中的密藏本移送至文库,次月六月,日本邮船公司的汽船从上海运回书籍四万数千册,就这样,陆心源旧藏书收藏进了高轮岩崎公馆。价钱由最初树藩要求的五十万元逐次递减,最后以十二万元成交。”前注9,第137-138页,笔者译。

[17] 前注5,第111页。书中管家人作李延达,或为字误。

[18] 竹岛卓一.营造法式の研究(一)[M].东京:中央公论美术出版,1970:22-23.

[19] 莫友芝撰.傅增湘订补.傅熹年整理.藏园订补郘亭知见传本书目(一)[M].北京:中华书局,2009:440-441.

[20] 陈仲竾(篪).《营造法式》初探[J].文物,1962(2):16-17.

[21] 谢国桢.营造法式版本源流考.中国营造学社汇刊,1933,4(1):5.

[22] 第一册首叶写“钦定四库全书 史部 营造法式 政属类 考工之书”,没有记卷数。第一二册首叶的卷数记法为“自第〇〇卷至第〇〇卷”。

[23] 市村瓒次郎(1864—1947),历史学家,东京帝国大学教授,主攻中国史和东洋史,著有《中国史要》《东洋史要》等。

[24] 福岛安正(1852—1919),擅长搜集情报,时任陆军少将,负责日本陆军省在朝鲜半岛、满洲地区的调查工作。

[25]《伊东忠太野帐 满洲 第十四册 自明治三十八年自八月至九月》(日本建筑学会藏),第88-89 叶。

[26]《伊东忠太野帐 满洲 第十四册 自明治三十八年自八月至九月》(日本建筑学会藏),第85-86 叶。

[27]《伊东忠太野帐 满洲 第十四册 自明治三十八年自八月至九月》(日本建筑学会藏),第81叶。

[28] 该年内藤湖南在八月三十日寄给富冈谦三的明信片中亦提及伊东、市村等人前来文溯阁一同进行文献调查之事,并且在同年九月、十月陆续寄给富冈的明信片中叙及当时用蓝晒法拍摄《蒙古源流》等文献之事。只不过没有明确提及《营造法式》。内藤虎次郎.内藤湖南全集第十四卷[M].东京:摩筑书房,1976:412-413.

[29]《伊东忠太野帐 昭和十六年(学术的)当用英语语汇》(日本建筑学会藏),第14 叶,笔者译。

[30] 内藤湖南.营造法式の新印本[J].支那学,1921,1(10):64-65,笔者译。

[31] 余下2处朱笔改正颜色较前述各处更深,修改内容与静嘉堂本、陶本相符合,应为其他批次的修改。除上述25 处改动以外,书册中另有5 处涂抹液体化开原有文字以后用墨笔重写的痕迹、4 处修正行首退格位置的朱笔标记。

[32] 竹岛的博士论文于昭和二十年三月第一次完稿,随后在名古屋的空袭中书稿被毁。其后竹岛消沉了三年,才又重新提笔,于昭和二十四年六月第二次完稿。凭借这部论文,竹岛在昭和二十五年四月获得东京大学授予的工学博士学位。其论文于昭和四十五年至四十七年间分为三册陆续出版。

[33] 竹岛卓一.序说[M]//营造法式の研究.手写油印版(昭和二十四年六月三十日完稿):6-7,笔者译.

[34] 同前注33,第10页,笔者译。

[35] 在该稿出版的自序中,竹岛自言正式开始《营造法式》的研究是在昭和十四年(1939 年)夏天,到昭和十七年(1941年)九月辞去东方文化学院东京研究所的任职期间主体大致完成。竹岛的研究以该钞本为其校对底本之一,那么很有可能在昭和十四年(1939年)左右,该钞本已经又从内藤家转移到东京大 学了。

[36] 前注18,第20页,笔者译。

[37] 前注18,第20页,笔者译。

[38] 前注30,第65页,笔者译。