黑柄炭角菌人工栽培生物学特性探究

2021-01-14尤伟静蒋欣如凌庆枝

尤伟静 蒋欣如 凌庆枝

摘 要 野外采集白蚁蚁巢中的黑柄炭角菌菌索,分离纯化出黑柄炭角菌菌种,并对该菌的生物学特性进行研究。结果表明:葡萄糖、果糖是黑柄炭角菌生长较好的碳源,黄豆粉是良好的氮源;黑柄炭角菌是一种中温性真菌,最适培养温度25 ℃,pH值5.5左右为最佳,湿度85%,菌丝满瓶快、菌丝生长密度和洁白度高,自然光照条件下原基和子座形成早、数量多、质量好。

关键词 黑柄炭角菌;乌灵参;培育;条件优化

中图分类号:S646 文献标志码:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2021.32.001

子囊菌纲、炭角菌科的黑柄炭角菌[Xylaria nigripes (KI.) Sacc.,XN]别名乌灵参、鸡茯苓、地炭棍,主要产于江苏省、浙江省、四川省、云南省等地,生长在地下0.5~2.0 m黑翅土栖白蚁遗弃的菌圃腔内,是一种传统的药用真菌、食用菌,具有丰富的生物活性成分、特殊的生物学特性及广泛的药理作用,被世界药用真菌、应用研究等领域均视为名贵、珍稀药材。黑柄炭角菌菌粉在临床上用于镇静安神、抗焦虑、抗抑郁,且其效果己经得到证实,并且不良反应较少,显示出其在中医药方面的独特优势[1]。

尽管黑柄炭角菌在临床上的应用疗效得到了认可,但因其生长在地下深处黑翅土栖白蚁废弃的蚁巢上,生长环境奇特、采掘困难,使得野外采集的黑柄炭角菌样品量有限,单一化合物的分离纯化和相应的药理学报道较少,所以对其的研究及推广非常缓慢[2]。目前,国内仅有黑柄炭角菌发酵菌丝生产的报道。作为一个具有广阔开发潜力的药用真菌,资源短缺是限制其开发利用的瓶颈,而人工培育药用真菌是扩展其自然资源行之有效的途径,因此开发黑柄炭角菌这一珍贵药用真菌资源,解决野生黑柄炭角菌因自然资源有限、科学试验和研究难以展开和市场开发利用受限的实际问题,对野外采集的黑柄炭角菌进行菌株分离与鉴定,并对其生物学特性进行优化研究,旨在为后续的驯化栽培和进一步深入研究及开发利用等奠定基础,以期进一步扩大其药源[3-4]。

1 材料与方法

1.1 实验材料

1.1.1 菌种的来源

本研究以在浙江省丽水市山区采集的野生黑柄炭角菌子实体为实验材料,通过组织分离纯化得到菌种。

1.1.2 培养基与主要试剂

1)菌种的分离与保藏培养基(改良PDA):磷酸氢二钾0.5 g·L-1、磷酸二氢钾1 g·L-1、蚕蛹粉5 g·L-1、葡萄糖20 g·L-1、琼脂20 g·L-1、马铃薯200 g·L-1,自然pH值。

2)培养基:葡萄糖10 g·L-1、石膏10 g·L-1、硫酸镁10 g·L-1、硫酸锌l0 g·L-1、磷酸二氢钾10 g·L-1、米糠200 g·L-1、木屑750 g·L-1,自然pH值。

1.2 黑柄炭角菌菌种的分离、纯化及鉴定

采用子实体组织分离法对野生鲜品黑柄炭角菌进行菌种分离。将黑柄炭角菌子实体在严格无菌条件下用无菌水冲洗数次,再用75%的酒精表面消毒灭菌处理,用刀片将其切取3 mm×3 mm大小的块状体,接种于PDA斜面培养基上面,于25 ℃下培养7 d左右,即可获得菌丝体。将上述分离得到的菌种运用PCR扩增技术测定ITS序列,并与Genbank中序列对比证明分离得到的菌种为黑柄炭角菌,人工培育菌丝体及子实体亦为黑柄炭角菌[3-4]。

1.3 黑柄炭角菌人工栽培及条件优化选择

1.3.1 黑柄炭角菌人工栽培工艺流程

培养基的配制→灭菌→接种→生化培养箱培养→室内培养→子座形成。

1.3.2 黑柄炭角菌人工栽培条件优化选择

培养基常规灭菌,待温度降至室温后,取生长时间和长势一致的菌种,用直径5 mm的打孔器进行接种,生化培养箱暗光培养(菌丝生长阶段)。菌丝满瓶取出,去掉封口纸后置于室内培养(原基分化及子座生长阶段),同时分别进行不同营养条件、pH值、湿度、温度及光照等因子对其生长影响的实验,每瓶装

100 mL,每个处理10次重复,每瓶为1次重复。以菌丝体产量,原基分化时间、形态、数量,子座成熟时间、形态、数量、颜色及生长高度为依据进行比较选择[3-4]。

2 结果与分析

2.1 菌丝体的生长与形态特征

接种后,接种处周围长出薄薄的一层灰白色的基生菌丝,再经过一定时间后,菌丝几乎布满整个培养基表层,基生菌丝上面长出茂密的一层白色的气生菌丝,气生菌丝相互扭结形成菌索,最后形成子座。

2.2 黑柄炭角菌人工栽培条件优化实验

2.2.1 碳源对黑柄炭角菌菌絲体产量的影响

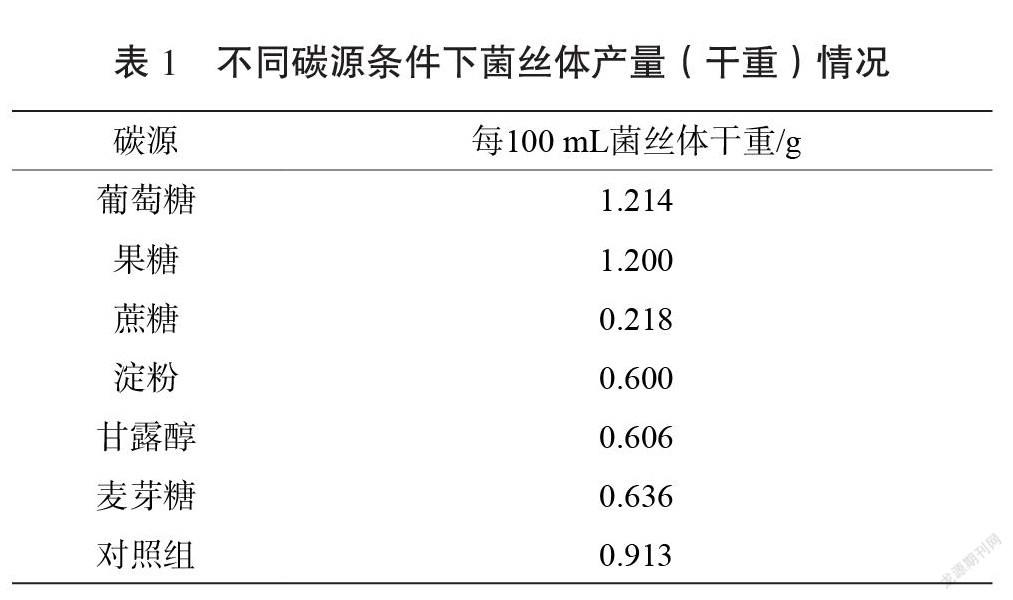

以不加葡萄糖基本培养基为对照,分别加入不同的碳源,接种后25 ℃恒温生化培养箱暗箱培养168 h,然后分别过滤、干燥、称菌丝体重量[4]。实验结果表明:黑柄炭角菌菌丝体生长中碳源以葡萄糖、果糖的利用效果较好,麦芽糖、甘露醇、淀粉的利用效果一般,对蔗糖的利用效果最差,实验结果见表1。

2.2.2 氮源对黑柄炭角菌菌丝体产量的影响

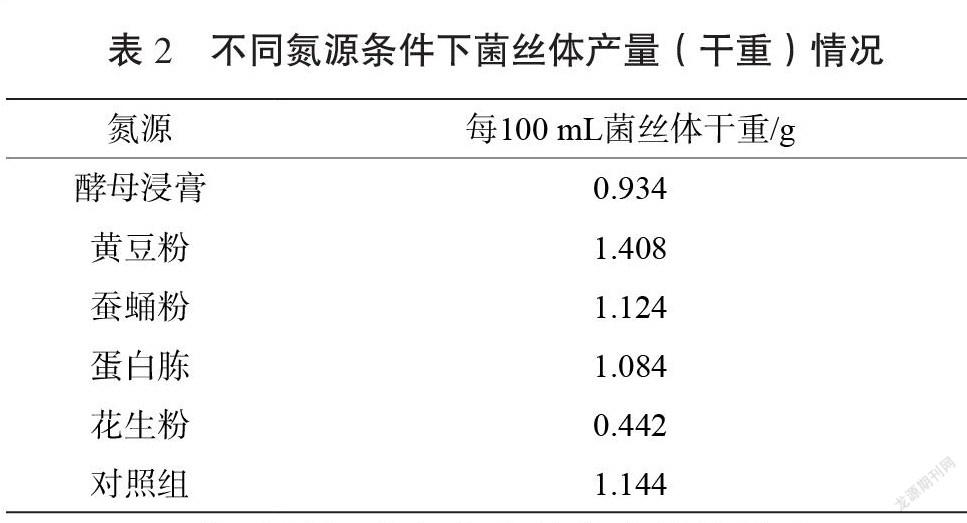

在基本培养基中不加黄豆粉为对照,分别加入不同的氮源,接种后25 ℃恒温生化培养箱暗箱培养168 h,然后分别过滤、干燥、称菌丝体重量。实验结果表明:黑柄炭角菌菌丝体生长中氮源以黄豆粉的利用效果较好,蚕蛹粉、蛋白胨、酵母浸膏的利用效果次之,花生粉最差,实验结果见表2。

2.2.3 pH值对黑柄炭角菌菌丝体产量的影响

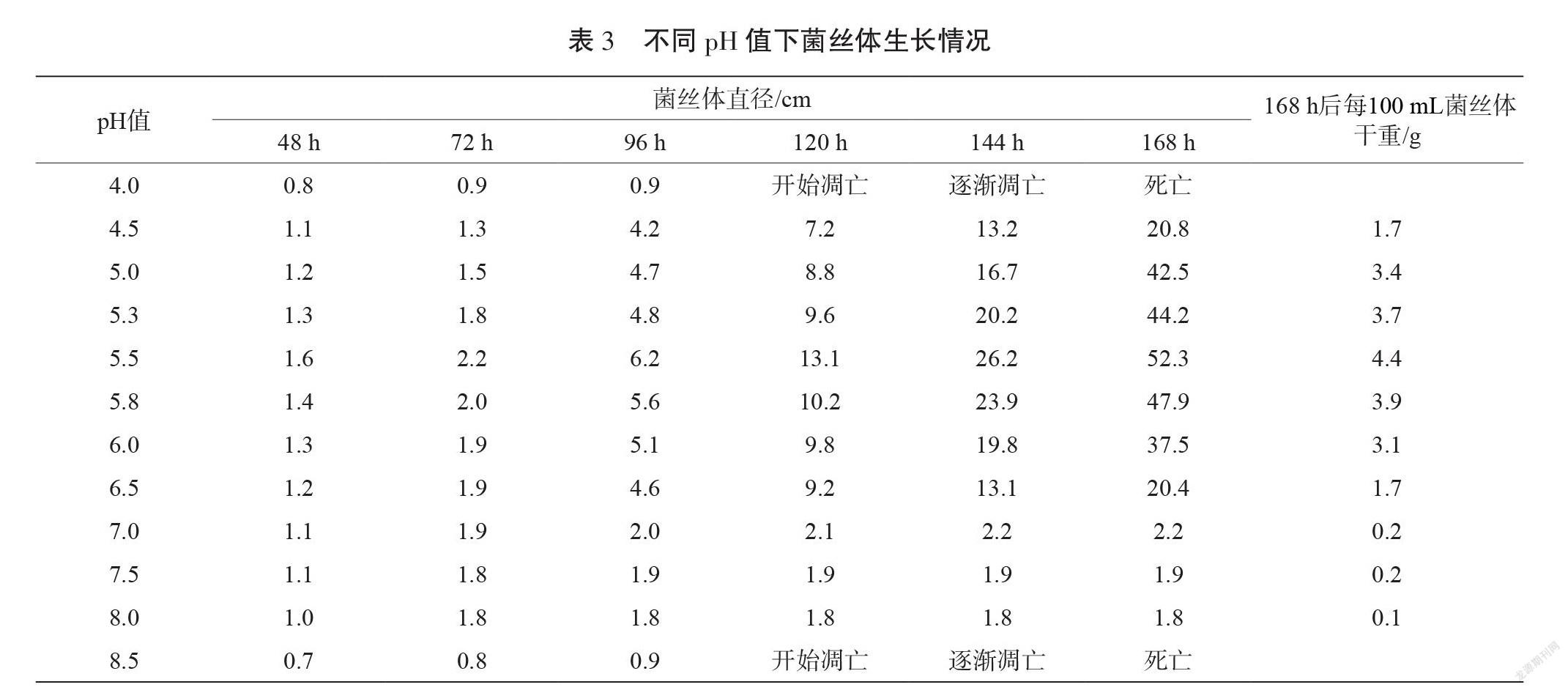

黑柄炭角菌菌丝生长阶段,葡萄糖作为碳源、黄豆粉作为氮源添加至培养基,用HCl或NaOH调节培养基自然pH值,分别设pH值处理:4.0、4.5、5.0、5.3、5.5、5.8、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5,接种后25 ℃恒温生化培养箱暗箱培养168 h,最后分别过滤、干燥、称菌丝体重量。实验结果表明:黑柄炭角菌菌丝在pH值为4.5~8.0均能生长,但以5.5左右为最佳,菌丝体直径较大,生长旺盛、粗壮,干重较重。在pH值低于4.5或者高于8.0时,前期生长缓慢(72 h之前),中期停止生长开始凋亡(72~96 h),后期甚至死亡(96~168 h);在pH值为5.0~5.8时,菌丝前期生长较慢(72 h之前),中后期生长速度加快(72~168 h),可能是菌丝生长过程中分泌的碱性物质使培养基的pH朝着合适的条件生长,结果见表3。

2.2.4 温度对黑柄炭角菌菌丝体产量及原基分化的影响

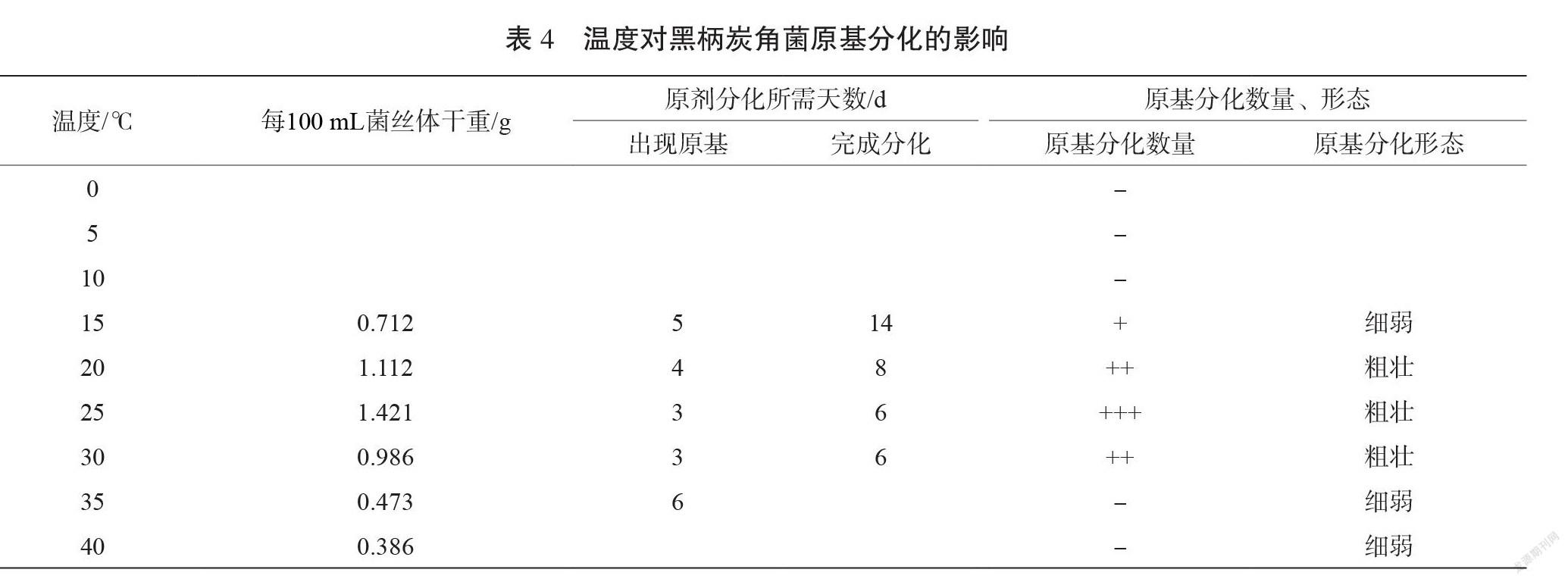

黑柄炭角菌菌丝生长阶段,葡萄糖作为碳源、黄豆粉作为氮源添加至培养基,用HCl或NaOH调节培养基至自然pH值5.5,分别设温度处理:0 ℃、5 ℃、10 ℃、15 ℃、20 ℃、25 ℃、30 ℃、35 ℃、40 ℃,空气相对湿度保持85%~95%,散射光一致(100 lx)。分别记录过滤干燥后菌丝体重量及原基形态、原基分化的数量、所需天数[3]。实验表明:黑柄炭角菌是一种中温性真菌,在15~35 ℃下均能够生长和原基分化。从菌丝体产量及原基分化所需天数、分化数量考虑,最适合培养的温度为25 ℃,实验结果见表4。

原基数量:分多(+++)、中(++)、少(+)、无(-)4级;菌丝体、原基、子座形态:按直径和长度分粗壮(较长)、粗短、细弱(短小)、衰老4级(以下表格都适用)。

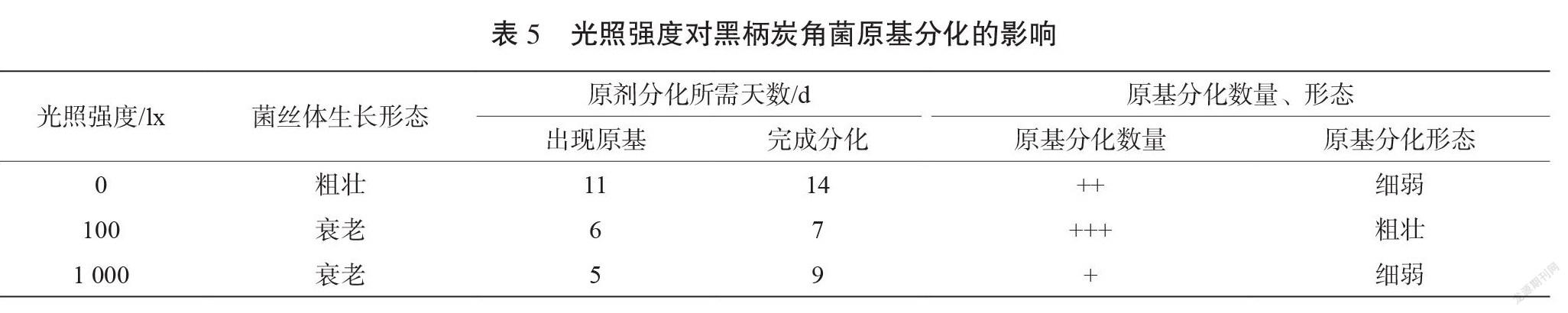

2.2.5 光照对菌丝体生长及黑柄炭角菌原基分化的影响

菌丝生长阶段及其他培养条件同2.1.4,黑柄炭角菌原基分化阶段分别设散射光处理:0(黑暗)、100 lx(室内自然散射光)、1 000 lx(5 m2的房间4盏60W日光灯),温度保持25 ℃,记录菌丝体生长情况,原基形态、原基分化的数量、所需天数[3]。实验表明:1 000 lx散射光条件下完成原基分化的速度快,但形态细弱、数量少;黑暗条件下有原基分化,但形态细弱、色白、数量少、速度慢。100 lx自然散射光最适合栽培黑柄炭角菌生长,实验结果见表5。

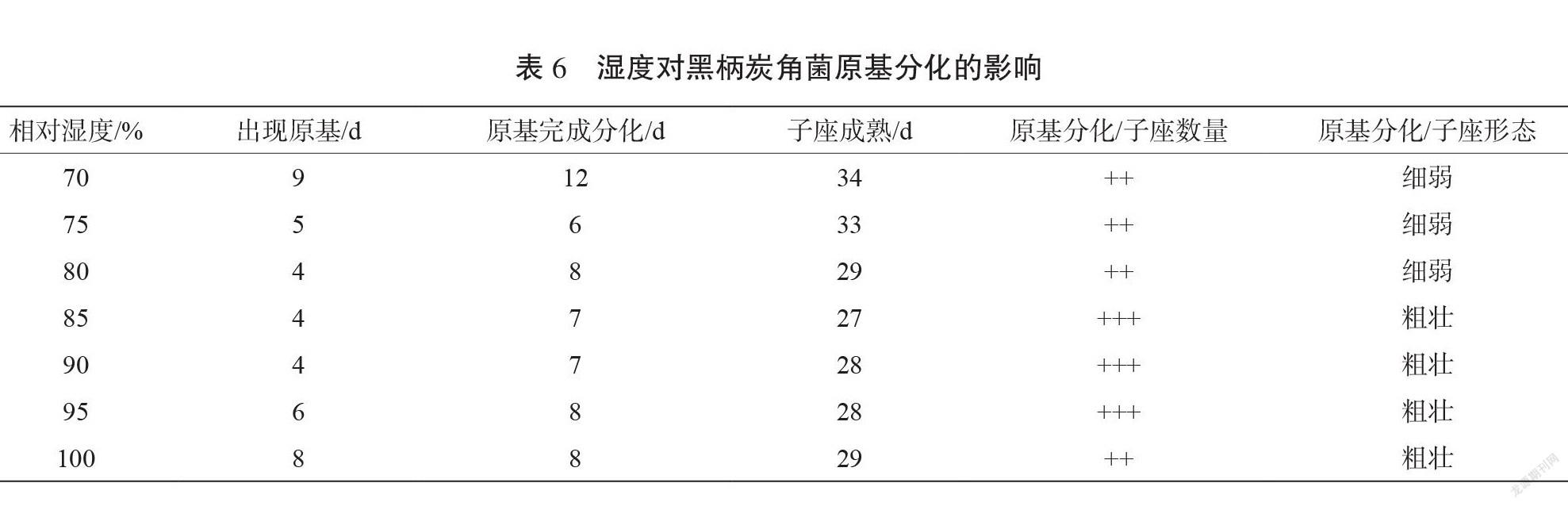

2.2.6 湿度对黑柄炭角菌原基分化及子座的影响

菌丝生长阶段及其他培养条件同2.1.4,黑柄炭角菌原基分化及子座生长阶段分别设湿度处理:70%、75%、80%、85%、90%、95%、100%,保持散射光一致(100 lx),保持温度25 ℃,记录原基分化的形态、数量、所需天数及子座形态、数量及成熟时间[3]。实验表明:黑柄炭角菌的子实体发育要求高湿度,湿度在85%~100%下均能够原基分化和子座成熟。从原基分化及子座成熟所需天数、数量考虑,最适合湿度为85%~90%,实验结果见表6。

3 结论与讨论

二十世纪八九十年代,我国科研人员陈宛如等对黑柄炭角菌的菌种分离、生物学特性、深层发酵及功效做了较多的研究,但是近20年来相关的培养特性和栽培驯化的研究寥寥无几,这可能与黑柄炭角菌的特殊生境、自然资源稀少、采集与分离困难有关[4]。因此,需要加快它的研究与开发利用,为进一步扩大其药源奠定基础。

在人工培育环境影响因子实验研究中,通过单因素和正交试验,确定温度对黑柄炭角菌的生长影响最大,在温度25 ℃、湿度85%条件下,原基及子座形成早、数量多、质量好,这与其生长的土栖黑翅土白蚁巢中稳定的生态环境温度25 ℃左右是相吻合的,并且黑柄炭角菌菌丝体不耐低温,在5 ℃下即解体死亡,因此菌种切不可放入冰箱内,而应在13 ℃左右温度下保存,同时温度高于35 ℃时菌丝体几乎不萌发,以上证明黑柄炭角菌属于中温型菌类[5-6]。其次是pH值的影响,黑柄炭角菌菌丝最适合的pH值为5.5左右,当低于4.5或者高于8.0时都生长缓慢至停止生长,并且在黑柄炭角菌生长过程中培养基的pH值有所提高,这说明其在代谢过程中可能分泌某些碱性物质。另外,根据观察,在黑暗和室内通常光照条件下,菌丝均能生长,在明亮条件下的斜面上,菌丝7 d后就形成菌索,15 d后开始衰老;而在全暗条件下菌丝生长密又粗壮,这可能是因为黑柄炭角菌菌丝适应了长期生长在完全没有光线的黑翅土白蚁菌圃上这一特殊的环境,因此在保存菌种时,使菌种处于黑暗条件下较合适,但当由菌丝形成菌索和子座时,则产生明显的向光生长,这也是与它的生态相一致的[5-6]。

参考文献:

[1] 李冬梅,乌灵菌粉抗抑郁作用及机制研究[D].北京:清华大学医学部,2016.

[2] 李传华,贾薇,杨海芮,等.人工栽培黑柄炭角菌子实体的生物活性[J].食用菌学报,2016(2):59-64.

[3] 翁榕安.黑柄炭角菌的人工栽培技术及部分活性成分的研究[D].长沙:湖南师范大学,2009.

[4] 朱志熊,张泽文,张平,等.黑柄炭角菌的菌种分离及其培养特性[J].中国食用菌,2005(5):15-18.

[5] 張泽文.黑柄炭角菌生物学特性及其活性物质的初步研究[D].长沙:湖南师范大学,2006.

[6] 陈宛如,李振,唐史美.真菌中药乌灵参的生物学特性研究[J].现代应用药学,1988(1):10-13.

(责任编辑:刘宁宁)