海德格尔是一个现代虚无主义者吗?

——基于约纳斯对《存在与时间》中的“瞬间”概念考察

2021-01-12邓定

邓 定

[中国社会科学院,北京 100732]

这一转变牵涉海德格尔与诺斯替主义的内在关联这一段颇受争议的公案。1952年,约纳斯发表了《诺斯替主义和现代虚无主义》(5)Cf.Hans Jonas, “Gnosticism And Modern Nihilism”,Social Research,vol.19, No.4, December 1952,pp.430-452.一文,矛头直指海德格尔的实存论思想,此文后经扩充,附于《诺斯替宗教:异在上帝的信息和基督教的开端》一书后,跋文名为《诺斯替主义、虚无主义与实存主义》。(6)Cf.Hans Jonas,The Gnostic Religion.The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity,Boston:Beacon Press,2001,pp.320-340.一言以蔽之,约纳斯将海德格尔的实存论思想视为古代晚期的诺斯替主义运动的现代对应项(modern counterpart)。不特如此,苏珊·阿尼玛·陶伯斯亦曾撰写《海德格尔虚无主义的诺斯替主义基础》一文,继续研究该论题,阐明了《存在与时间》《形而上学是什么》《论真理的本质》等著作中的诺斯替主义因素,比如畏、操心、被抛性、无、良知的呼声等概念。(7)Cf.Susan A.Taubes, “The Gnostic Foundation of Heidegger’s Nihilism”,The Journal of Religion,Vol.34,No.3(Jul.,1954),pp.155-172.艾瑞克·沃格林也将海德格尔视为诺斯替主义运动的现代代言人,甚至借用海德格尔的“临在”(parousia)概念为现代诺斯替主义命名,称其为“临在主义”(Parousiasm)。(8)参见沃格林:《没有约束的现代性》,张新樟译,上海:华东师范大学出版社,2007年,第46页;韩潮:《海德格尔与灵知主义》,《哲学门》(第二十三辑)2011年第1期,第51-63页。迈克尔·鲍恩则指出,《哲学论稿》(BeiträgezurPhilosophie)才是海德格尔式的诺斯替主义的高峰。(9)Michael Pauen,Dithyrambiker des Untergangs .Gnostizismus in sthetik und Philosophie der Moderne,Berlin:Akademie Verlag,1994.上述学者均认同,海德格尔与诺斯替主义之间或隐或显的思想关联,尽管在与之对应的具体著作与概念方面存在分歧。韩潮曾做出精辟总结:“甚至不妨说,海德格尔大概是第一个被诊断为患有诺斯替主义病症的思想家”。(10)韩潮:《海德格尔与灵知主义》,《哲学门》(第二十三辑)2011年第1期。

与沃格林和鲍恩不同,约纳斯、陶伯斯从现代虚无主义的视角切入探究海德格尔的实存论与诺斯替主义运动的现代对应,约纳斯尤甚。在《诺斯替主义和现代虚无主义》一文及其扩充版本《诺斯替主义、虚无主义与实存主义》中,约纳斯认为,作为诺斯替主义的现代对应项,海德格尔的实存论与现代虚无主义的内在关联体现在瞬间范畴在存在论层面的实践内容为空,换言之,瞬间始终在本真将来与本真曾是的关联之中出场,自身并没有成为一个独立的维度,这个现象植根于永恒或“抛者”的离场。约纳斯由此管窥到海德格尔的实存论思想中潜藏的现代性危机,并断言现代性危机的基本特征就是现代虚无主义。

然而,我们知道,海德格尔始终思索如何克服现代性危机与现代虚无主义。对他而言,虚无主义与形而上学是同一的,因为虚无主义植根于传统形而上学的“西方历史基本运动”(die Grundbewegung der Geschichte des Abendlandes)。在前苏格拉底时代,虚无主义的根本可能性就在“第一个开端”(阿纳克西曼德、巴门尼德、赫拉克利特)中得以显露,随后在自柏拉图以降的“存在—神”学中逐渐发展,直到尼采那里达至巅峰。海德格尔曾深入诠释尼采的“古典虚无主义”,并将虚无主义与现代社会特有的技术统治现象关联起来,同时指出技术将存在者之存在揭示为“生产—消费”的无限循环,从而遮蔽了源始的存在自身(das Sein selbst)或存有(Seyn),这便同时解释了现代虚无主义的表征和始因。

因此,海德格尔将虚无主义与现代技术纳入了对传统形而上学的历史解构之中,将西方现代以来由澄明派生的构型称为“集-置”(Ge-stell),视其为存在数千年来遭到遗忘这个灾难的顶点,因为我们甚至遗忘了“存在正遭到遗忘”这个实事。与此同时,他指明了克服技术危机乃至克服虚无主义即形而上学的独特道路:泰然任之(Gelassenheit)(11)Cf.M.Heidegger,Feldweg-Gespräche(1944/45), Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann GmbH, 1975,S.117.。

既然如此,约纳斯关于海德格尔瞬间问题的上述论断是否公允?以克服现代虚无主义为己任的海德格尔是否实际上走向了自己的对立面?本文将逐一阐析这些问题。

一、背景:诺斯替主义与现代虚无主义

诺斯替主义者认为,从神的方面来看,真正的神(the true God)异在于这个世界,他既不参与也不关心这个物理宇宙;在严格的意义上,真神是超世界的,这个世界没有启示乃至暗示他的存在,因此,神是完全未知的他者,不能通过任何世俗的类比而认识。

从宇宙论方面来看,真神不是这个世界的创造者、第一因,这个世界与他毫无任何直接的创世关联,因为这个世界是由低级的权力——德穆革(demiurge)所造。德穆革的权力远低于至高的神,它只有盲目的行动,没有知识和仁慈,(14)Hans Jonas,The Gnostic Religion.The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity,p.327.他通过一种邪恶的秩序——律法(nomos)来使宇宙有序地运行,与觉悟、爱和真理没有丝毫关系。

从人的方面来看,每个人都由三个部分构成:通达真神的灵(pneuma)、受世界律法支配的魂(psyche)以及身体。自身的灵属于真神并拥有真正的知识——诺斯(gnosis),可将自身从受律法奴役的状态中解放出来。自身的魂和身体则从属于世界的创造者——德穆革。灵和诺斯根本不在这个世界之中,“由于世界对抗生命与灵,拯救的知识就不能旨在融于世界整体并遵从它的律法”。(15)Hans Jonas,The Gnostic Religion.The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity,p.329.

旧有的科学知识不可能获得真正的自由和真理,与此同时,这个世界必须被克服。德穆革所造的世界其实就是一个权力体系,因此,这个世界的克服也必须通过更高级的权力来完成,即“以权力克服权力”。具体而言,真神从外部闯入这个封闭的世界之中,通过诺斯的权力克服世界。由此,约纳斯指出了诺斯替主义与现代科学乃至帕斯卡尔、尼采等哲学思想的内在关联:它们都将“以权力克服权力”视为人与自然整体的唯一关系。(16)Hans Jonas,The Gnostic Religion.The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity,p.330.

属灵的自身并不处在这个世界之中,与必然的世界律法格格不入。灵的本质是关于自身与真神的知识即诺斯,它是无知之中的潜在之知,是黑暗之中的光明。属灵的自身是异乡人,在黑暗无垠的世界中没有伙伴。因此,在这个世界中,人会感到丧失存在的根基,同时体会到孤独与无家可归。

约纳斯由此将诺斯替主义与现代虚无主义相互对应,并认为由此产生了现代性危机。他还借用斯宾格勒的说法,将诺斯替运动所处的古希腊罗马晚期与现代所处的文化处境称为“同时代”(contemporaneous),因为二者不约而同地揭示了某种被抛的无家可归状态。(17)Hans Jonas,The Gnostic Religion.The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity,p.326.

除此之外,约纳斯将现代虚无主义的根源清算到自己的老师海德格尔头上,将海德格尔的实存论视为诺斯替主义的现代对应项。他认为,从海德格尔的时间性概念中缺少独立的“瞬间”范畴,可以管窥其思想中蕴藏的现代虚无主义。

二、《存在与时间》中的“瞬间”概念

在《存在与时间》中,瞬间被视为时间性之绽出整体结构中的一环,即“本真的当前”(die eigentliche Gegenwart):从整体的时间性之绽出来看,瞬间意味着首先从源始的将来出发,在被抛状态之中以本真的当前样态到时。另一方面,从此在这方面来说,瞬间在实存论上直指决断(Entschlossenheit)的当下,它是此在展开决断活动的时机,用于描述此在从非本真的常人中收回,转向本真的整体能在(Seinkönnen)。

瞬间是某种“拉回”,经由决断活动,此在得以从消散于日常状态的操持或操劳境况中拉回,同时被保持在本真的将来与本真的曾是之中。与瞬间相反,当前化(Gegenwärtigen),作为非本真的当前环节,则让此在“逗留”在其沉沦的周围世界(Umwelt)或者共同世界(Mitwelt)里。

时间性之绽出的整体结构(18)Cf. M.Heidegger,Sein und Zeit,Tübingen:Max Niemeyer Verlag,2006,SS.336-339.

上述理解植根于克尔凯郭尔的相关思想。(19)这里将克尔凯郭尔的瞬间(Øieblikket)观念作为阐明海德格尔瞬间(Augenblick)概念的思想参照,出于两个方面的考虑:第一,海德格尔在《存在与时间》、《现象学之基本问题》(GA24)等文本的正文、边注多处(见本文相关引注)直接提到克尔凯郭尔的瞬间概念,并对之予以哲学评断,由此可推知海德格尔瞬间思想的形成有赖于他对克尔凯郭尔瞬间问题的相关阐释;第二,海德格尔对克尔凯郭尔瞬间概念的基督教神学背景予以悬搁,但在约纳斯看来,这种对于绝对永恒者的悬搁却潜藏着现代性危机。海德格尔曾肯定“克尔凯郭尔极为深刻地看到了实存状态上(existenziell)的‘瞬间’现象”。(20)Cf. M.Heidegger,Sein und Zeit,Tübingen:Max Niemeyer Verlag,2006, S.338,fn.1.然而,他同时认为,克尔凯郭尔仍只看到“人在时间中存在”,时间仍被视为精神综合的一个环节,而未能在实存论层次(existenzial)上揭示:人本真的存在建构(Seinsverfassung)就是时间性。

克尔凯郭尔结合《圣经》典故,从“罪—救赎—审判”这一神学设定出发,继而阐明瞬间、时间以及永恒之间的内在关联。与之相左,海德格尔悬搁了任何预先依托于信仰的神学设定,而从最本己的实存现象即死切入并阐明:在实存论存在论(existenzial-ontologisch)视角下,此在如何逃避本真的自身而在非本真的日常状态中沉沦,然后又如何经由良知的呼声乃至瞬间决断,一跃而重回本真的此在。统括之,从现象学出发,海德格尔将一个基督教神学背景下的瞬间(Øieblikket)还原为实存论存在论视角下的瞬间(Augenblick)。

克尔凯郭尔仍从永恒与时间的关联理解瞬间,强调瞬间源于永恒垂直地切入时间。从神学视角出发,认为瞬间是永恒的原子,而不是时间的原子。(21)参见[丹]克尔凯郭尔:《畏惧与颤栗、恐惧的概念、致死的疾病》,京不特译,北京:中国社会科学出版社,2013年,第281页。而在海德格尔看来,着眼于存在论层次(ontologisch),永恒与时间并非完全对立,二者都植根于源始的时间性:它们都是从时间性中绽出而有终的到时样式。但是,克尔凯郭尔仅从存在者层次(ontisch)理解永恒、时间与瞬间,将三者视为某个现成的东西:永恒被视为“现在一直是”,它居于优先地位,并规定时间与瞬间。克尔凯郭尔未能从有终性与到时性来理解三者的内在关联,未能揭示源始的将来在时间性之绽出结构中的优先地位,这样一来,时间与永恒便完全对立,毫无相互转化的可能。因此,海德格尔认为克尔凯郭尔“未能成功地阐述‘瞬间’特殊的时间性,他倒是把瞬间与庸常所领会的时间之现在等同起来了。由此出发他臆造了现在与永恒的吊诡关系”。(22)M. Heidegger,Die Grundprobleme der Phänomenologie, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann GmbH, 1975,S.408.

与克尔凯郭尔相左,海德格尔将瞬间置于此在的实际生存之中,在存在论上将它置于时间性之绽出的统一结构之中,这也称得上关于瞬间问题的一次范式转变——由“神”转向“此在(人)”。

然而,约纳斯指出,这个视角却折射了海德格尔思想架构中永恒维度的缺失。海德格尔始终在本真将来与本真曾是的关联之中讨论瞬间,瞬间没有凭自身成为一个独立的维度,这一现象源于永恒或者“抛者”的离场。约纳斯由此断言,海德格尔关于瞬间的阐析潜藏着现代虚无主义。

三、约纳斯的“瞬间”阐释

《存在与时间》甫一问世,约纳斯就仿照康德,围绕时间性概念,列出实存论存在论框架下的“范畴表”。

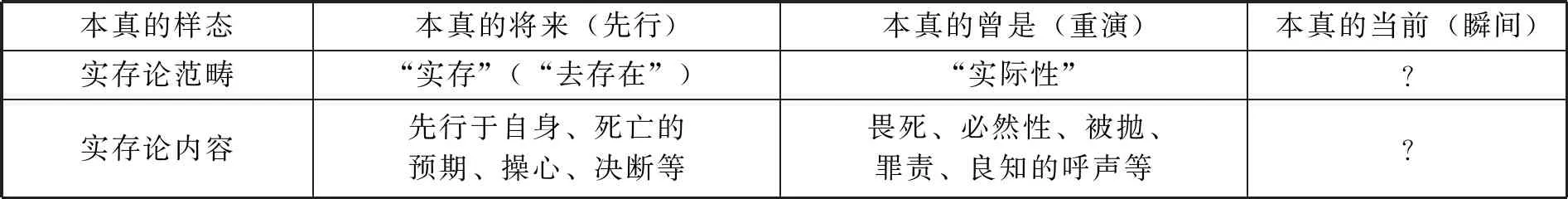

本真的样态本真的将来(先行)本真的曾是(重演)本真的当前(瞬间)实存论范畴“实存”(“去存在”)“实际性”?实存论内容先行于自身、死亡的预期、操心、决断等畏死、必然性、被抛、罪责、良知的呼声等?

约纳斯惊讶地发现:在“本真的当前”即“瞬间”这个范畴下,实践方面的实存论内容是空的(practically empty)。真正的瞬间始终在本真将来与本真曾是的关联之中显露自身,没有成为一个独立的维度,“实存论上‘本真的’当前是‘处境’中的当前,完全依据它自身与其‘将来’与‘曾是’的关系得到界定”。(23)Hans Jonas,The Gnostic Religion.The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity,p.336.在生发决断的瞬间中,被抛出的将来(Entwurf)作用于实际被抛的曾是(Geworfenheit),两者的相遇就构成了所谓的瞬间。因此,“瞬间不是延续,它是这个‘当前’的暂时样态——是另外两个时间界域的产物,是它们的不息的动态的功能,它不能居于独立的维度”。(24)Hans Jonas,The Gnostic Religion.The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity,p.336.

一旦脱离本真的“将来—曾是”关联,瞬间就会以一种非本真的褫夺(Privation)样态到时,海德格尔称为“当前化”(Gegenwärtigen),它的实存论内容是“沉沦”(Verfallenheit)。此在沦为“常人”(das Man),委身于日常的闲谈、好奇与无名之中,这是“真正的生存张力的丧失,是一种松弛无力的生存”。(25)Hans Jonas,The Gnostic Religion.The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity,p.336.因此,尽管沉沦适用于“当前”这个实存论范畴,但它属于瞬间的褫夺样态。

统括之,瞬间或者与将来和曾是一同在本真的到时样式中显露自身,或者作为非本真的沉沦而从源始的时间性中以褫夺样态“当前化”中派生出来。这两种方式都没有呈现一个独立本真的瞬间。因此,在《存在与时间》中,与本真的此在有关的实存论范畴都在本真的将来或曾是的标题下成为相辅相成的对子(参见上表),然而,在上述两种情形中,都“没有一个瞬间留给真正的实存去安居其中”。(26)Hans Jonas,The Gnostic Religion.The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity,p.337.

在实存论建构中,就本真的此在而言,走向自身的同时就是回到自身,二者共同描述了由非本真的常人转向本真的此在这个过程。因此,关于实存与实际性的实存论范畴总能成对出现。无论走向自身还是回到自身,必须以尚未成为本真的自身为前提,因为此在如果在平均的日常状态之中向来就已经是本真的自身,就同时取消了走向或者回到的实存论环节。与此相反,正是因为在平均的日常状态中,此在首先与通常尚未成为本真的自身,尚还逗留于非本真的自身之中,以“常人”的身份沉沦,才有可能与必要展开“走向—回到”本真的自身这个实存运动。

就此而言,逗留在非本真的自身中的常人状态才是持续的状态,与此同时,逗留在本真的此在之中的瞬间却是断裂的极限处境,它在实存论上的实践内容为空,因为“并没有可以逗留的当前,只有曾是与将来之间的转折点,其间的尖尖的瞬间,立在向前刺的决定之剃刀的峰尖上”。(27)Hans Jonas,The Gnostic Religion.The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity,p.337.

因此,瞬间一旦独立地到时,总显现为它的褫夺样态——非本真的当前化。此在在非本真的沉沦中打交道的对象首先与通常是器具这类上手之物(das Zuhandene),甚至也能中性化为现成之物(das Vorhandene)。

约纳斯将现成之物视为“实存论的沉沦,即虚假的当前样态的一个客观对应物”。(28)Hans Jonas,The Gnostic Religion.The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity,p.337.因为现成之物植根于某种纯粹漠然的现存(extant)之中,它折射了一种纯粹中立的自然态度即理论静观。这种态度将自身置于现实的实存处境以及具体的实践关怀之外,同时将世界客观化。这种客观化让此在“从将来的忧虑叛逃到纯粹旁观好奇的虚假的当前”。(29)Hans Jonas,The Gnostic Religion.The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity,p.337.所以,实践内容为空的瞬间使得现成旁观的自然态度乘虚而入,身居的世界被中性对待,变为纯粹外在现成的“自然”。

这种自然态度在古希腊先哲那里被称为“静观”(theoria)。约纳斯认为,静观活动曾具有高贵性,例如柏拉图主义,它观看的对象是“事物原型之中的永恒目标”和“永恒不变的超验存在”。(30)Hans Jonas,The Gnostic Religion.The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity,p.338.然而,静观的对象如今不再是超验的永恒,而是自身所实存的现实世界。“当前”这一范畴的实存论内容不再由高贵的永恒给予,反而被现成的自然填充。约纳斯由此断言,这种冷漠的自然态度不但导致永恒的丧失,而且也是现代虚无主义产生的根源。

约纳斯甚至认为,与诺斯替主义相比,海德格尔的实存论是更为彻底的虚无主义。因为诺斯替主义者虽然被抛到孤独陌生的宇宙中,自身的魂与身都受到世界律法的制约,自身的灵则处在无家可归的异化状态中,这是一种典型的虚无症候。然而,对于诺斯替主义者来说,德穆革毕竟“还是人形的,即使在陌生之中也有几分熟悉”,(31)Hans Jonas,The Gnostic Religion.The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity,p.337.这种二元对立本身也促使诺斯替主义者寻求拯救之道。与之相较,约纳斯指出,实存论者却被抛入一个与己无关的冷漠世界之中,从中不断派生的现代科技使得这种世界与此在之间的敌对性都不复存在,从这个世界中根本不能找到任何解脱方向,它“代表了绝对的空虚、真正无底的深渊”。(32)Hans Jonas,The Gnostic Religion.The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity,p.337.

尽管诺斯替主义与海德格尔的实存论都提到人是被抛的存在,但二者仍存在根本差异:诺斯替主义的被抛状态指向一个明确的抛者——德穆革,它为自身的灵提供了明确的否定性方向。与此相反,约纳斯断言,实存论并没有指明此在由何处被抛,由谁所抛,只说此在被抛入一个冷漠的世界中。他进一步提出质疑:“若没有抛者,‘抛’又算什么呢?若没有一个彼岸,‘抛’从何而始呢”?(33)Hans Jonas,The Gnostic Religion.The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity,p.339.如此看来,倒不如说此在是被冷漠的世界盲目地“搅拌”(tossed up)出来的。

综上所述,通过对海德格尔“瞬间”概念的批判,约纳斯认为瞬间这个时间性环节在实存论上缺少独立实质的实践内容。因此,它只能被沉沦状态时的上手之物乃至现成的自然填充。这种冷漠中立的自然态度正是现代虚无主义产生的根源。

四、关于约纳斯论断的几点评述

约纳斯指出了海德格尔的瞬间概念在实存论上的实践内容为空,同时断言海德格尔的实存论范畴构架中“抛者”的离场。经由瞬间概念的上述阐析,海德格尔的实存论会导致现代虚无主义吗?约纳斯的质疑其实同时包含如下两个问题:1. 海德格尔的实存论是诺斯替主义的现代对应吗? 2. 海德格尔的实存论会导致现代虚无主义吗?

1. 海德格尔的实存论是诺斯替主义的现代对应吗?

约纳斯认为,诺斯替主义者与海德格尔都提到人的被抛状态。诺斯替主义者被抛入一个由德穆革创造的宇宙中,此在则“总处在被抛状态中而且被卷入常人的非本真状态的漩涡中”,(34)M.Heidegger,Sein und Zeit, S.179.但这两种被抛状态实际上并不具有约纳斯断言的相似性,因为海德格尔的被抛状态所指向的“抛者”不是某个冷漠中立客观未知的东西。

关于“抛者”问题,海德格尔在《存在与时间》中并未直接言明,但可以在他关于“此在为谁”以及良知呼声的阐析中找到相关线索。海德格尔认为,此在具有向来我属的性质(Jemeinigkeit),这个基本规定性从形式上揭示出“此在就是我自己一向所是的那个存在者”,(35)M.Heidegger,Sein und Zeit, S.114.本真的此在与非本真的常人都是此在向来我属的实存样态。因此,被抛入非本真的常人漩涡中的存在者就是此在自身,那么,将自身抛入这一漩涡的存在者又是“谁”呢?其实也是此在自身。确切地说,是倾听良知呼声的本真的此在,“究竟还有无必要明确提出谁在呼唤的问题?……此在在良知中呼唤自己本身”。(36)M.Heidegger,Sein und Zeit, S.275.显然,非本真的常人被能自己存在的此在自身抛入周围世界或者共同世界之中,此在既是抛者又是被抛者,既是呼唤者又是被呼唤者,并不像约纳斯提到的,此在被完全未知的东西偶然地抛入冷漠中立的客观世界。

因此,单从被抛的无家可归状态这一点,约纳斯将海德格尔的存在论视为诺斯替主义的现代对应项,显得有失公允。

但是,需要指出的是,除却被抛,海德格尔的实存论的确使用了不少带有诺斯替主义思想风格的概念,比如“畏”“沉沦”“呼声”“无家可归”等等,尤其在《存在与时间》出版前的早期文本中,海德格尔曾使用“自身”(Selbst)概念指代后来为人熟知的“此在”概念,(37)在《存在与时间》之前的早期文稿中,比如《宗教生活现象学》(GA 60)、《现象学之基本问题》(GA58)等,海德格尔并未完全确定“此在”(Dasein)这个术语在基础存在论中的位置,常可见到用“自身”(Selbst)或者“自身世界”(Selbstwelt)指代“此在”表达的功能含义。陶伯斯认为,海德格尔在《存在与时间》中最终选择“此在”而不是“自身”,因为“自身”概念只能界定人的本真的可能性,但“此在”这个中性概念还能同时涵盖人的非本真的沉沦状态。cf.Susan A.Taubes, “The Gnostic Foundation of Heidegger’s Nihilism”, pp.155-172.“自身”概念正是诺斯替主义的标志性术语。诺斯替主义提出的“被拯救的拯救者”(erlster Erlser)与海德格尔阐明的“被呼唤的呼唤者”,都指明了自身的同体同性结构,这个同一结构都被自身或者此在向来被抛的异乡人形象分裂为二。

然而,诺斯替主义需要一个超越于德穆革创造的律法世界之外的异乡灵来开启拯救之路,但海德格尔经由对于此在的时间性诸环节的实存论阐析,将被呼唤者(非本真的当前)与呼唤者(本真的将来与曾是)统一起来,换言之,闯入此在的异己力量消融在时间性里,这样一来,“呼唤者的陌生化并不需要一个位格神来保证,毋宁说,异乡就在此在的实际性生存中”。(38)韩潮:《海德格尔与灵知主义》,《哲学门》(第二十三辑)2011年第1期,第51-63页。

可见,如何从效果史角度廓清海德格尔的实存论与诺斯替主义之间的思想关联,这是一个复杂棘手的研究难题。一方面,我们应该避免像约纳斯那样将海德格尔的实存论稍显草率地视为诺斯替主义的现代对应项,另一方面,也不能完全无视海德格尔思想中潜在的诺斯替主义因素,因为这些因素是切入海德格尔“个体”哲学问题的一把钥匙,比如决断、有罪责、良知的呼声等。

2. 海德格尔的实存论会导致现代虚无主义吗?

约纳斯认为,诺斯替主义的本质是一种关于宇宙的虚无主义,诺斯替主义者的灵和身有一个共同的敌人——德穆革创造的律法宇宙,换言之,现实生存的律法宇宙并不是我们的最终归宿,真正的自身亦即属灵的自身来自一个异乡神。约纳斯反思现代人的精神处境,发现了现代精神与诺斯替主义具有一致的虚无特征:人在这个物理宇宙中感到孤独陌生,如帕斯卡尔所言:“被扔入这个无限浩瀚的空间之中,我对它无知,而它也不认识我,我被吓坏了”。(39)B.Pascal,Les Pensees,ed.Brunschuicg,Paris: Libraire Hachette,1966,p.205.约纳斯试图从海德格尔的存在论思想中揭示现代性危机产生的根源——虚无主义,甚至认为现代虚无主义比诺斯替主义更为彻底,因为现代人在所栖居的冷漠世界中压根找不到任何绝对的生存目的与价值方向。约纳斯的上述结论主要基于如下观点:此在畏或决断的瞬间在实存论上无任何确定的实践内容。

更进一步说,这个观点还会使海德格尔面临一个根本困境:倘若此在决断的瞬间在实存论上无任何确定的实践内容,这个决断同时来自孤独本真的此在,那么,究竟如何见证此在倾听的良知是“公共的良知”呢?(40)勒维特、理查德·沃林、张汝伦等学者都曾指出海德格尔的良知和决断的内容空洞抽象,缺少具体的价值标准或规范性,并给予了不同回应。沃林甚至就此得出海德格尔在思想上必然走向纳粹的结论。相关的学术争论参见[美]理查德·沃林:《存在的政治》,北京:商务印书馆,第48-73页;张汝伦:《关于海德格尔的两个批评》,《外国哲学》(第15辑)2002年,第152-165页。总之,本真的此在的“个别化”与“共在”之间的矛盾张力始终是海德格尔的基础存在论悬而未决的遗留问题。

应当说,约纳斯的这个论断中肯而且深刻。海德格尔曾在《形而上学是什么?》中提到:“畏启示无”。(41)M. Heidegger,Wegmarken, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann GmbH, 1976,S.112.作为现身情态(Befindlichkeit),畏在罕见的瞬间让无(das Nichts)显露出来,而无根本不可能有规定性,“我们所畏和为之而畏的东西的不确定性并不是缺乏确定性,而是根本不可能有确定性”(42)M. Heidegger,Wegmarken, S.111.。畏这个罕见的瞬间如此,由畏死和有罪责生发的决断(Entschlossenheit)瞬间同样如此。瞬间在实存论上无任何确定的实践内容,因为任何本真的瞬间都启示无。但是,海德格尔阐析的这个“无”是否会导致现代虚无主义,这个问题值得深究。

在《形而上学是什么?》的后记中,海德格尔提及自己曾遭遇类似诘难:“一种‘无的哲学’就是完全的‘虚无主义’”。(43)M. Heidegger,Wegmarken, S.305.海德格尔澄清这里的“无”并不是绝对虚无的东西(das schlechthin Nichtige)或者纯然虚无(das bloβ Nichtige),因为“无”并不将本真的此在引向自身,而是本质上拒绝着(abweisen)本真的此在,将其反推向存在者那里,简言之,“无本身就不着”(Das Nichts selbst nichtet)。(44)M. Heidegger,Wegmarken, S.114.“无”非但不是消灭和否定存在者的力量,反而将存在者尚未展开的本质派送给(zuschicken)此在,在畏和决断的瞬间所启示的“无”将本真的此在反抛回周围世界与共同世界。就此而言,存在不是存在者,而是“无”。

因此,“无”是一种积极肯定的派生力量,它的“拒绝”本质非但不会将此在引向“无”自身,而且能使“存在者的完全的奇异状态(Befremdlichkeit)向我们袭来”,(45)M. Heidegger,Wegmarken, S.121.唤起此在对存在者即“有”的惊奇,然后开始追问“为什么”(Warum),这也是一切形而上学或者科学活动得以开展的根据,“只有以惊奇为根基,亦即以‘无’的开敞状态为基础,才会产生‘为什么?’的问题”。(46)M. Heidegger,Wegmarken, S.121.

这同时也是“一切惊奇之惊奇”(das Wunder aller Wunder),(47)M. Heidegger,Wegmarken, S.307.托马斯·希恩(Thomas Sheehan)曾形象地描述这一点:“我们遇到的‘无’,脚下裂开的深渊,既不是绝对的(absolutum)‘无’,也不是否定的(negativum)‘无’,这一点令人称奇。它不会将你吸入死亡——既不会杀死你,也不会鼓励自杀——毋宁说,它以一种‘肯定的’方式(这是最令人称奇的)将你抛回有死的自身之中,亦即无根基的意义关联之中”。(48)T.Sheehan,Making Sense of Heidegger(A Paradigm Shift),Rowman&Littlefield International Ltd,2015,p.164.

由此可见,对于个体来说,尽管海德格尔阐析的“无”自身并未给出一条普遍的价值标准或具体的伦理规范,但“无”非但不会消解一切存在者的意义显现,不会切断此在与世界内的存在者源始的意义关联,甚至能从“无”中不断派生存在者尚未展开的本质,使存在者所是和所成,“由存在(无)之澄明而来,任何一个存在者才回转到其所是和所能是的东西”(49)M. Heidegger,Wegmarken, S.308.,换言之,海德格尔关于“无”的哲学不但不会导致现代虚无主义,反倒是个体独立地克服现代虚无主义的一条思想进路。约纳斯洞见到瞬间与“无”的存在论关联,却将不可确定的“无”等同于形式上空洞抽象的否定,未曾看到“无”自身的“拒绝”本质,就这一点而言,约纳斯得出的结论同样值得商榷。

综上所述,尽管约纳斯对海德格尔的相关评介有欠公允,但他关于诺斯替主义与现代虚无主义的剖析却值得重视,因为他指出了现代性的虚无主义的本质是对向来身居其中的宇宙世界(physis层面)的贬低(孤独感与陌生化)。这一点不同于尼采的“古典虚无主义”,后者宣布“上帝死了”,直指道德最高价值的失去。(50)参见韩潮对同一观点的表述:“道德虚无主义的根本症结既不在于最高价值失去了价值,也不在于急急宣布所谓的‘上帝死了’,道德虚无主义的真正要害是对自然的蔑视和贬低。”韩潮:《海德格尔与灵知主义》,《哲学门》(第二十三辑)2011年第1期,第51-63页。换言之,尼采仍在形而上学层面(meta-physis)揭示虚无主义的本质,约纳斯却回到自然(physis)层面探讨现代虚无主义的精神实质。因此,对于遭受虚无主义折磨的现代人而言,克服现代虚无主义的良方不在于重建形而上学层面的最高价值,而是在自然(physis)层面重新恢复与向来遭到贬低的宇宙世界的实存关联,简言之,即“拯救现象”。

如何直面向来熟居的宇宙世界(physis层面)本质上的无根基性,同时承担并经受这一无家可归的状态(“勇气能经受无”(51)M. Heidegger,Wegmarken, S.308.),继续投入世界之中并开展在世活动,是海德格尔与约纳斯共同面临的现代性难题,也是克服现代虚无主义的根本药方。不过,约纳斯后来并未跟随老师海德格尔早期的个体实存论进路,转而从责任伦理学来探讨关于现代性的诸种疑难。