“双核联动”背景下的广深高校科研院所创新联系现状、问题与对策

2021-01-07蔡丽茹谷雨

文/蔡丽茹 谷雨

0 引言

2019年,粤港澳大湾区建设和深圳中国特色社会主义先行示范区建设成为新时代国家重大发展战略。同年9月,中共广东省委印发的《广州市推动综合城市功能出新出彩行动方案》指明了广深合作的方向和任务:强化广州-深圳“双核联动、双轮驱动”作用,深化产业、科技、金融、基础设施等领域合作,共同做优做强做大珠三角核心区。发挥“双区驱动”的优势,推进广深“双核联动”,是广东省委省政府贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神的体现。两地“双核联动”的首要任务是实现创新驱动增长,广深作为粤港澳大湾区两大区域创新中心,各自具备创新优势,而作为城市创新系统中重要主体的高校和科研院所,两者关系如何走向竞合是本文要解决的问题。

1 广深高校科研院所联系创新现状分析

1.1 广深高校间的创新联系

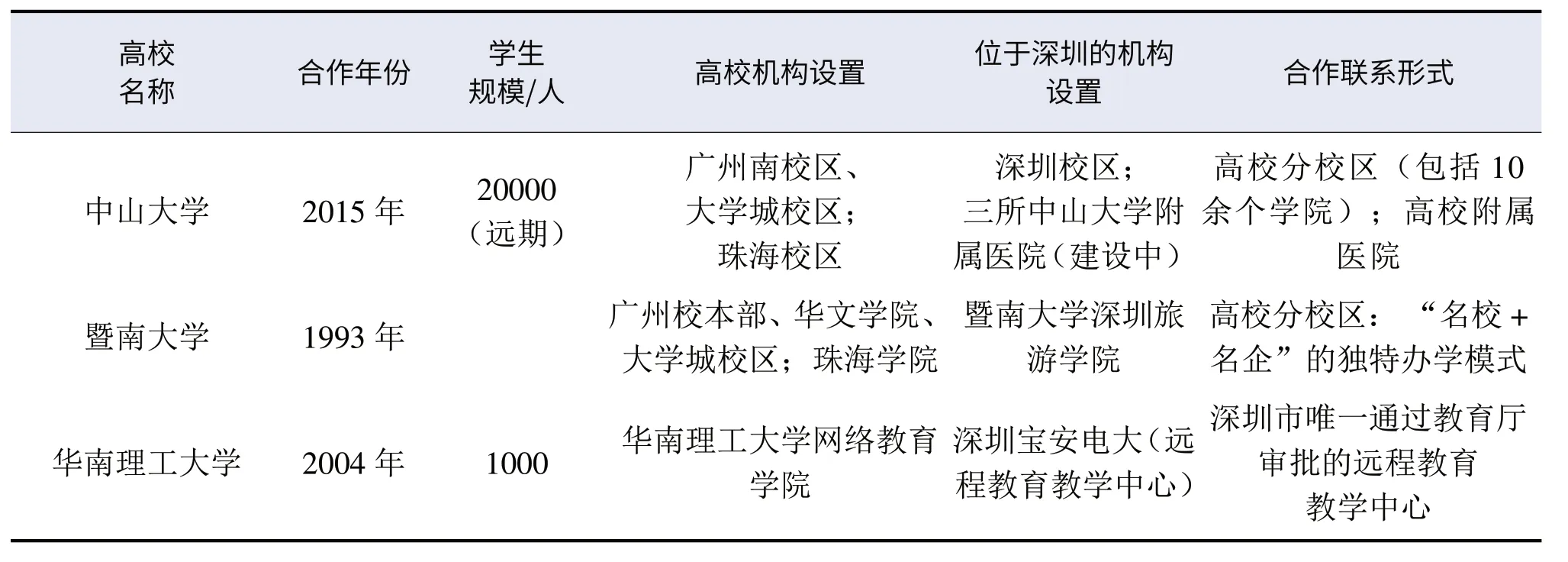

(1)两地市校合作办学情况

高等教育一直以来被认为是深圳的一个短板,但近年来随着深圳市政府高度重视,以合作办学的形式不断引进国内外著名院校后,深圳的高等教育也迎来了快速发展时期。广深两地市校合作办学主要涉及3所主校区位于广州的高校:中山大学、暨南大学和华南理工大学(见表1)。

与其他城市和地区相比而言,广深两地市校合作办学仍处于积极探索阶段,两地市校合作的广度和深度有待进一步提高。中山大学深圳校区2020年迎来第一批新生,但主体格局仍在建设完善当中。

表1 深圳与广州高校合作办学情况一览

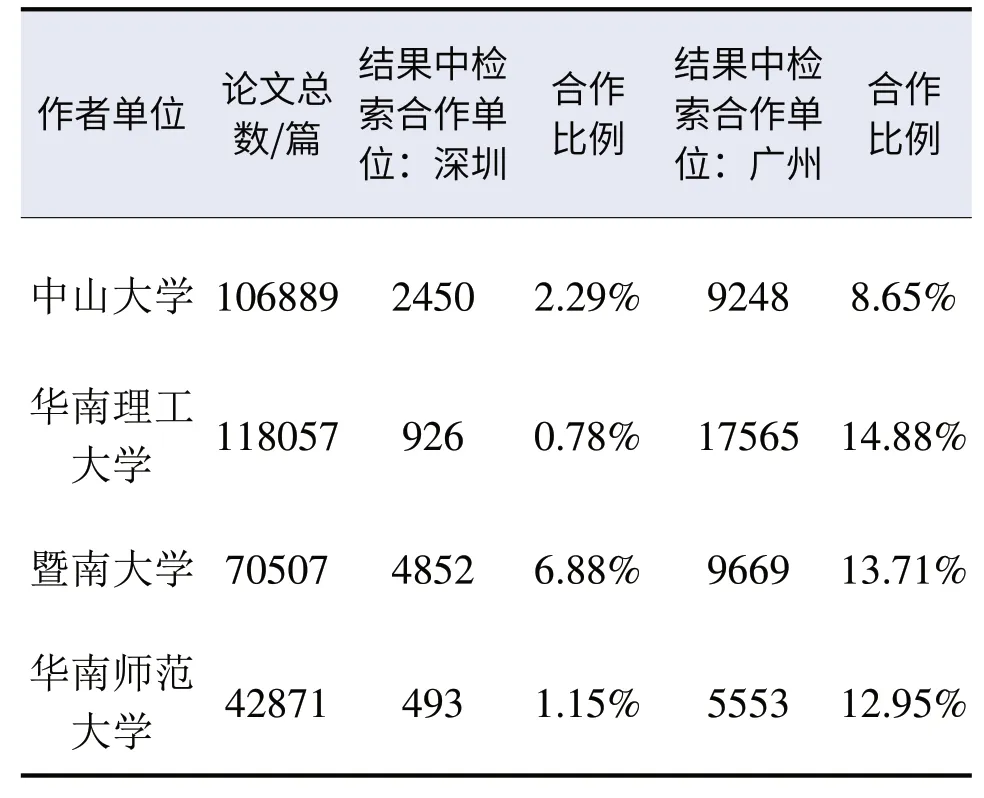

(2)两地高校论文合作情况

考虑到广州是华南地区高校的高地,本文以广州的四所主要高校为作者单位,在中国知网上分别搜索2009年至2019年的论文发表数量,并从结果中检索合作单位来自深圳地区的论文数,从而得出了广深两地高校合作开展论文比例(见表2)。

表2 广深高校与论文合作情况表

从上述数据可以判断,广深两地合作的论文比例还是比较低的,最高的是暨南大学的6.88%,但也只相当于广州本地机构合作的一半不到。高校的学者之间在学术研究以及科技创新合作领域、形式、广度和深度都有很大的提升空间。

1.2 广深科研院所的创新联系

广东219家新型研发机构主要集中在珠三角地区,其中广深合计已占到全省总数的42.47%。本文选取了2015~2018年广东省认定的新型研发机构1根据广东省科技厅相关文件的定义,新型研发机构是指以多主体的方式投资、多样化的模式组建、企业化的机制运作,以市场需求为导向,主要从事研发及其相关活动,投管分离、独立核算、自负盈亏的新型法人组织。目前共219家。作为代表样本,分析两地研发机构之间以及其与对方城市的政府事业单位、企业、高校等创新主体之间的联系程度。

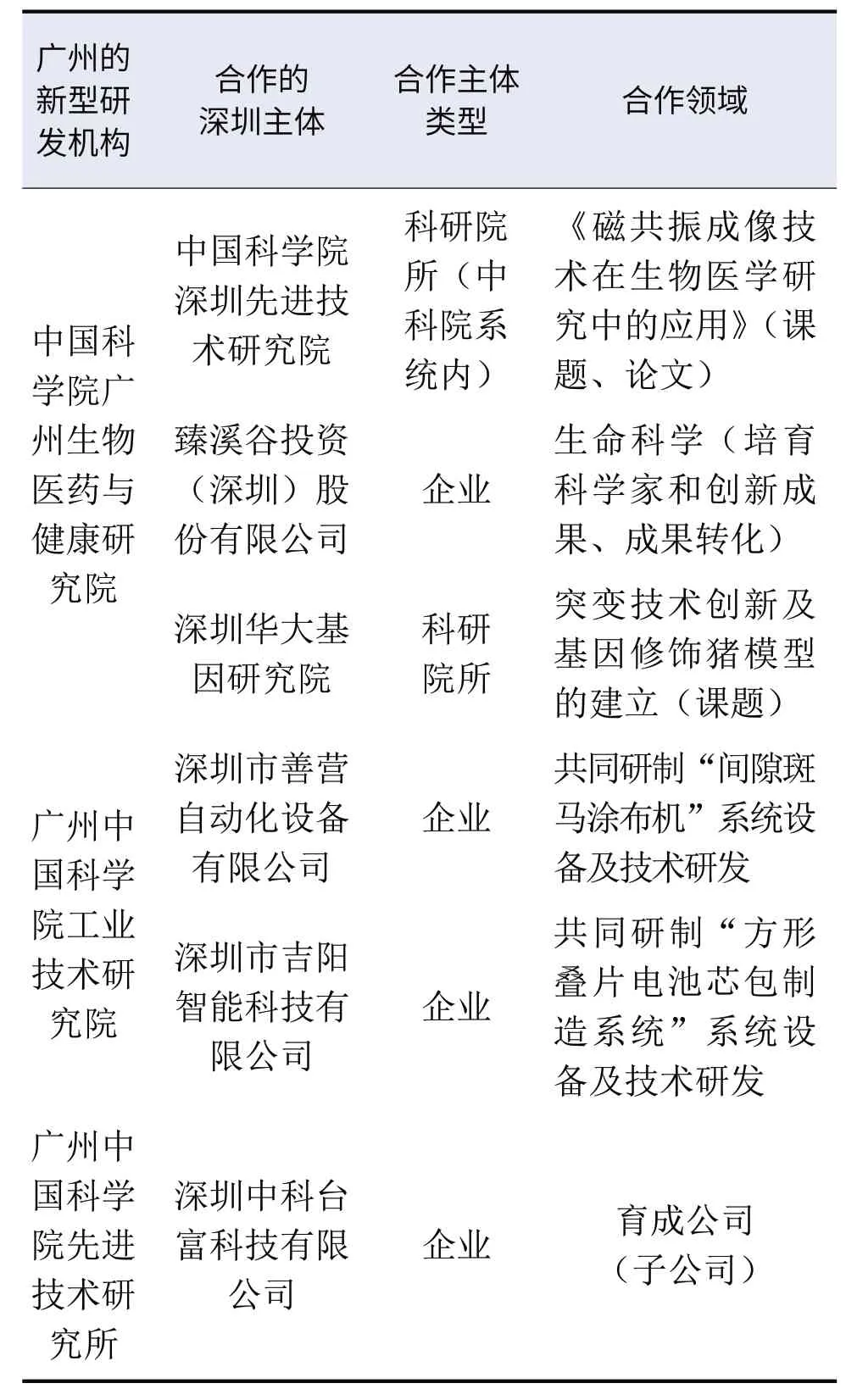

广州的50家新型研发机构中,与深圳有创新联系的有14家,涉及34家深圳的创新主体,联系度占比为28.00%;其联系主体以深圳的企业为主(88.23%),其次是科研院所(14.70%)。两地研发机构合作形式以依托具体项目的产品和技术研发为主。例如中科院广州生物医药与健康研究院,与深圳5家不同类型的主体建立了较为紧密的合作关系,不仅与高校科研院所组建联合团队进行课题攻关和学术论文合作,还借助企业推动生命科学领域的科技成果转化(见表3)。

表3 广州主要新型研发机构与深圳机构的科技合作情况

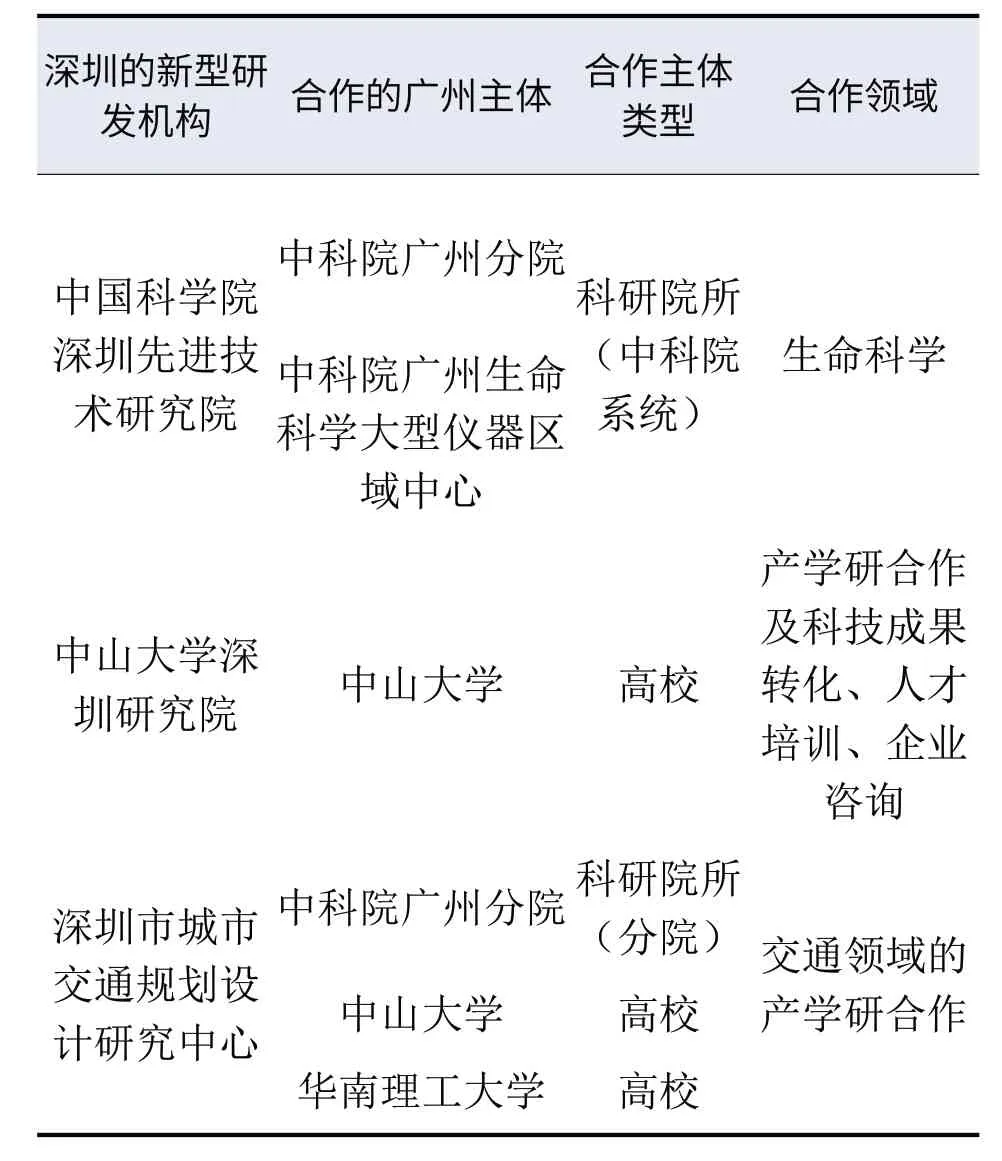

而深圳的43家新型研发机构中,有11家与广州有联系和合作,涉及17家广州的创新主体,联系度占比为25.58%。与广州情况不同的是,深圳机构的联系主体以广州的高等院校为主(52.94%),其次是科研院所(23.53%)。两地研发机构合作形式以主营研究领域的合作开发和人才培训为主(见表4)。

表4 深圳主要新型研发机构与广州机构的合作情况

总的来说,以新型研发机构为代表的广深两地科研机构联系度约为25%,这与两大城市相对临近的地理距离以及庞大的科研体量并不匹配。广州的科研院所倾向于寻找深圳的企业进行应用型研究和技术转化;而深圳的科研院所则青睐于广州的高校和医疗卫生资源,合作开展相关领域的人才培训与技术攻关。

2 存在问题:市场对接能力弱,产学研联系合作少

首先,高校和研发机构专注于获得政府资金资助的纵向课题,“悬浮”在地方产业创新体系之外。笔者调研发现,部分新型研发机构并没有以面向市场为己任,而高校专注于基础理论研究,虽然发明专利及论文的产出量不少,但未能很好地向市场实现转化。即使是比较成功的深圳中科院先进技术研究院,其2018年的营收经费构成中,来源于与企业合作的横向经费只占到总额的22%。

第二,产学研市场存在高度的信息不对称。这一方面导致企业缺乏足够的信息去了解高校和科研机构的能力和水平,另一方面也导致高校和科研机构无法了解企业的真正需求。调研中,不少新型研发机构表示很难有渠道可以了解本地企业的创新需求。被誉为“象牙塔”的高校则更不擅长于与市场对接。

第三,合作形式较为松散,广度和深度不足。调研发现,部分研发机构忙于赚快钱,与本地企业开展产学研或者合作攻关的课题较少,技术转移、成果转化的收益不高。

综上所述,广深两地高校和科研院所与市场的对接能力较弱,科技和产业化“两张皮”现象仍未解决,与本地的产业体系融合尚成问题,两地之间的产学研联系合作就更加难以顾及了。

3 对策建议:打造“广深创新圈”,促进两地企业与高校科研机构跨城合作

“广深创新圈”是指以广州、深圳为核心,以广深高速科技走廊为纽带,集聚创新企业并紧密联系的一体化区域。“广深创新圈”的建设主要从以下几个方面促进两地企业与高校科研机构跨城合作。

3.1 依托交通及科技基础设施,加强创新要素的流动和集聚

第一,依托交通基础设施,加强创新人才要素的流动。创新的核心要素是人才和人才之间的交流,广深两地在空间上距离原就邻近,随着两地高铁等轨道交通的发展,可适当考虑放宽或取消两地车辆“限号”通行,建设“广深一小时创新圈”,促进两地之间科研和商务人员往来畅通,为两地企业与高校科研机构跨城合作交流打下坚实的基础。

第二,以数据流动融合推动建设国际信息枢纽。培育和引进核心企业,加快布局建设5G 网络,在广深两地建设“5G+无人机”(车/船)试验场地,推进智慧电网、智慧灯杆试点,打造面向5G 技术的物联网与智慧城市示范区。大力争取国家支持两地数字经济创新发展的,推进大数据中心(IDC)项目建设,探索建立粤港澳三地数据流动融合机制,建设国际信息枢纽。

第三,推动科学设施科技资源共用共享。推动两地财政科研资金的跨市使用、大型科研仪器设备科技资源的共享。高校和企业可以联合设立实验室、工程中心和创新中心。争取科研类事业单位以及民办非企业科研类单位享有进口自用仪器设备购买免税资质。

3.2 选择互补优势明显的领域进行重点突破、相互促进

广深两大城市已成为深度嵌入全球创新网络的门户城市。其中,深圳是IBM、苹果、微软等科技企业的全球研发网络组成部分,而广州则扮演着高校、科研院所、重点实验室等科研机构集聚载体的角色。深圳科技转化能力较强而基础研究相对薄弱,而广州基础研究实力雄厚但成果转化能力弱。基于对广深两地各自优势的分析,应该采取以下措施:

第一,深化高校、科研院所科技体制改革。深化科技体制改革,健全高校和科研院所评价和分配激励机制。放宽科技经费使用门槛,实施科技成果转化行动,在高校、科研机构探索开展将科技成果转化所得全部用于奖励科研人员的试点,赋予科研人员科技成果所有权或长期使用权,实施股权、期权和分工激励。

第二,深化高科技产业领域的合作。两地应持续深化与国内外重点高校、中央和省直属企业、科研院所等合作,对于互联网技术、生物制药、精密仪器等重点产业开展研发计划;建设冷泉生态系统、人类细胞谱系等重大研究平台,争取设立更多国家或省级制造业创新中心。

第三,合作共建国际会展综合体。依托历史悠久的广交会和素有“中国科技第一展”之称深圳高交会的影响力,合作共建高水平会展综合体,共同争取国际和国内重大展会落户广深两市并合理布局。发挥广州市作为世界大都市协会联合主席城市作用,创设粤港澳大湾区国际论坛,扩大两地国际论坛的影响力。

第四,拓展广州医药和健康服务功能。支持广州三甲医院在深圳设置分支机构,促进广州地区优质医疗资源更好服务周边及珠三角城市的群众。创新医药政策,打造国家生物医药和健康服务创新政策试验区。探索放宽外资参股医疗机构的比例限制。

3.3 打造共同发展的区域合作平台,实现创新资源共建共享

广深合建平台,比如在南沙地区选定一个区域,共同打造技术创新合作示范区、知识产权金融创新试验区等合作平台,以达到在这一区域内双方资源的高度融合,促进两地优势资源的聚集,有利于加快打造科技创新合作的高地。