视觉—媒介信息素养:新综合性素养的概念提出与教育实践

2021-01-04张舒予赵丽周灵

张舒予 赵丽 周灵

摘要:信息素养、媒介素养和视觉素养是当代学习者必备的基本素养。这些素养各有侧重又彼此关联,如何将其融合为一种综合性素养以培养全面发展的人,成为重要的时代命题。联合国教科文组织曾提出将媒介素养和信息素养融合为“媒介—信息素养”(Media and Information Literacy,MIL),以为世界各国提供素养教育实践的指导。在我国推进核心素养教育落地和落实新文科人才培养的时代背景下,亟需探索实现素养教育实效的有效路径。南京师范大学视觉文化研究所从视觉文化的视角切入,创新性地提出以视觉素养为先导并融合MIL的新综合性素养,即“视觉—媒介信息素养”(Visual-Media and Information Literacy,V-MIL)。V-MIL的提出不仅体现了从单一性技能训练转向综合性素养培养的时代趋势,也强调了素养培养要回归到人的主体本身,将学习和生活自然融合为一体的价值。V-MIL在教育教学中的具体落实可通过如下三条途径实现:一是通过对视觉符号进行视觉解读训练以揭示其“能指”与“所指”之意涵,二是通过视觉解读训练来逐步提升信息素养,三是通过视觉表征训练不断提升媒介素养。这种环环相扣的V-MIL培养模式为综合素养教育的创新提供了更具有可操作性的借鉴。

关键词:视觉—媒介信息素养;视觉素养;媒介素养;信息素养;素养教育

中图分类号:G434 文献标识码:A 文章编号:1009-5195(2021)06-0032-09 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2021.06.004

基金项目:江苏省社会科学基金一般项目“人工智能时代教师教学方式变革研究”(19JYB017)。

作者简介:张舒予,教授,博士生导师,南京师范大学教育科学学院视觉文化研究所(江苏南京 210097);赵丽(通讯作者),博士,副教授,硕士生导师,南京师范大学教育科学学院视觉文化研究所(江苏南京 210097);周灵,博士,副教授,硕士生导师,南京邮电大学传媒与艺术学院(江苏南京 210023)。

一、素养教育面临的时代挑战

“素养”概念的传统内涵是“读与写的技能”。随着社会发展与技术演进,素养的内涵也与时俱进不断拓展。20世纪上半叶,当大众媒体流行时,为消除媒介亚文化负面效应,媒介素养的概念应运而生。随着信息技术的快速发展,为帮助人们正确处理海量信息,信息素养的概念亦受到关注和重视。伴随读图时代的到来,视觉文化引发了人们观看行为的变化,视觉素养也成为当代人必备的核心素养之一。进入21世纪,为促进学习者更好地适应新时代发展带来的挑战,21世纪学习联盟(the Partnership for 21st Century Learning)提出侧重四方面素养发展的“21世纪学习框架”:生活与职业素养,学习与创新素养,信息、媒体与技术素养以及关键学科与21世纪主题。后来这一框架简化为4C素养模型,即包括合作(Collaboration)、沟通(Communication)、审辨思维(Critical Thinking)和创新(Creativity)四种素养。如今又在4C素养的基础上新增“文化理解与传承素养”(Cultural Competence),因而拓展为5C素养模型(大卫·罗斯,2020)。面对复杂多变的社会情境,我们必须革新单一离散和彼此分割的知识、技能和价值观培养方式,综合性地培养学习者全面发展的能力和素养。从素养概念的演化发展来看,人们对素养的理论认知逐渐由静态解读走向动态生成、从片面化认识走向多元化理解,素养培养实践也从单一性技能型训练转向了多种素养融合培养。

如何培养具有综合性素养且全面发展的人成为新的时代命题与教育挑战。联合国教科文组织(UNESCO)自2005年起倡导召集全世界专家学者总结各国素养研究的理论与实践经验,并创造性地提出将媒介素养和信息素养融为一体的综合素养概念,即媒介与信息素养(Media and Information Literacy,MIL)(Moeller et al.,2010)。在世界各国推进MIL教育的实践中,UNESCO进一步将素养阐释为一种发展性的能力,表现为能够以互动方式调动和有道德地使用信息、数据、知识、技能、价值观、态度和技术,在21世纪的环境中有效地参与和行动,以实现个人、集体和全球的利益(Marope et al.,2019)。为全面深化课程改革和落实立德树人根本任务,我国教育部于2016年发布了中国学生发展核心素养框架,该框架以培养“全面发展的人”为核心,包括人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新等六大素养。2018年我国教育部又启动新文科建设项目,旨在推进哲学社会科学与新一轮科技革命和产业变革交叉融合,培养知中国、爱中国、堪当民族复兴大任的新时代文科人才。要达成这些目标,必须探究实现素养教育实效的有效路径。南京师范大学视觉文化研究所在理论层面尝试提出一种新的综合性素养——“视觉—媒介信息素养”(Visual-Media and Information Literacy,V-MIL),并在实践中持续探索以视觉素养为先导,同时融合信息素养与媒介素养的综合性素养培养方法。理论与实践相结合的教育实验证明:青年学生一旦养成视觉素养,具有了一双慧眼,就能有力唤醒其主体自觉意识和独立思考能力,在此基础上便捷的信息与媒介工具方可发挥更强大的育人功能。V-MIL教育与国家核心素养培养和新文科建设目标不谋而合,有助于推进和落实上述目标的实现。

二、媒介作为眼睛的延伸增强人的视觉体验

視觉素养教育在媒介时代被赋予新的更丰富的内涵,与媒介素养教育产生了密不可分的关联。信息的承载与传播离不开媒介,信息与媒介共生共长。随着现代传媒技术的迅速发展,媒介对生活的渗透无孔不入。麦克卢汉的名言“媒介即讯息,媒体是人体的延伸”(马歇尔·麦克卢汉,2000)得到进一步证实。

1.直接的观看与间接的观看

纵观媒介的变化,超越人的视觉局限是其最本质的动因。例如,摄影机的工作原理和人眼功能相似,两者的区别在于摄影机能够记录物体在快速运动的一瞬间人眼所无法辨别的物象;相对于人眼的主观性和选择性来说,摄影机可以客观记录空间中光的状态,这是对人类视觉广度和深度上的超越。

考察“观看之道”,我们认识到:人类的观看需要一定的条件,同时还具有很多局限。例如,人观看的视野和距离受到视觉生理感官的局限,时空局限也决定了人并不总能亲临现场“直接观看”。因此,借助于“他人之眼”和媒体进行辅助的“间接观看”就成为观看的常态。随着传播媒介与技术的发展,人们通过“间接观看”获取信息的比例远远大于通过“直接观看”获取的信息。那么“间接观看”会对我们的观看产生哪些影响?比如,摄影师、照相机与影像作品之间有什么关联?摄影师如何决定影像作品的创作?实践经验告诉我们:摄影师在使用特定媒介工具(即照相机)进行观看的状态下,通过拍摄完成了影像作品的制作,实现了他的自我言说。我们还需要更深一步探讨:摄影师、照相机与影像作品如何影响大众读者的观看?读者通过影像作品进行“间接观看”的效果与身临其境的“直接观看”的效果一样吗?不同之处又体现在哪里?

这些问题启迪我们从一个新颖的视角去发现一个极其广阔而有趣的研究空间:即视觉素养与媒介素养相交的空间。看,原本就不简单,再加上媒介因素的影响,就变得更加复杂了。当前探究观看与媒介之间关系的名词术语有很多,如图像素养、屏幕教育、影视素养、媒介批评等。这些名词虽然从不同侧面反映了媒介技术的演进更新,也从不同角度体现了人们对媒介认知程度的不断拓展,但这些和媒介相关的素养都可以归为媒介素养的范畴。媒介素养成为一个涵括多重含义、多个角度和多个层面的复合概念。

2.媒介将真实与虚拟融为一体

媒介的发展使得视觉影像的“真实性”受到挑战,世界通过视觉机器被编码成图像,而我们有时还要借助机器(如电影、电视和互联网)获得有关世界的视觉经验。在看的行为、图像与机器之间存在着复杂的关系:当代电子数字技术正给我们创造着一个人工视觉环境,我们的看不再面对自然实物,而是通过电子媒介,这是读图时代“看”的特性。虚拟现实的发展,不仅让图像的逼真度和清晰度已可以假乱真,而且能把人们带入实际并不存在却又感觉如此真实的空间。数字技术正在向人们显示无所不能的力量,它向外扩及无限的宇宙空间,向内深入到细微的潜意识变化。

媒介技术的发展对于人类视觉体验的改变还体现在对时间和空间的拓展。从时间的角度来看,媒介情境中的时间可以不再遵循物理时间,而被定格为图像操作的时间。时间在媒介文本中被压缩、扩展、延续,形成叙事时间,实现了对现实时间的重构。媒介延续了时间,赋予时间一种价值。它扭转了时间的不可逆性,打乱了时间,使时间由原来转瞬即逝、不可挽回的事实而变为一种完全不受外界束缚、充分自由的现实存在。

从空间的角度来看,媒介也在创造着不同的视觉空间。例如,由于人化环境影响而产生的第三空间即是一个“真实和想象的、具体和抽象的、实在和隐喻的”交融空间(Edward W. Soja,2005)。我们当下的视觉空间越来越具有第三空间的特点。交融空间同时带给人们视觉诱惑与困惑,使得视觉素养的传统内涵出现巨大变数。

三、媒介融合趋势下素养教育创新的可能性

科技进步促使新的媒介形态不断涌现。数字技术的广泛应用和互联网技术的迅猛发展,使得各种媒介之间的壁垒被打破,从而形成相互融合的局面。面对我国学生核心素养培养与新文科建设的人才培养要求,传统的素养教育体系和人才培养模式也面临重大变革。因此,重新探讨当前语境中的素养教育创新更具现实意义。

以往学术界对于媒介素养教育、信息素养教育、视觉素养教育三者的研究是彼此割裂的,新闻传播界讨论媒介素养教育,教育技术界讨论信息素养教育,艺术教育界重视视觉素养教育。那么,这三者之间有无关联?在当前媒介融合语境中有没有结合起来研究的可能性?我们的回答是肯定的。

1.媒介素养、信息素养与视觉素养的内在关联

“媒介”与“信息”从来都不可分割。信息不可能脱离媒介而存在,同时也没有一种媒介能够独立存在。任何媒介的“内容”都是另一种媒介,“媒介即讯息”的媒介观其实质已经包含“媒介融合”的思想,媒介素养与信息素养也无法截然分割。UNESCO提出将媒介素养与信息素养融合培养的倡议,既注重培养学生的MIL,也体现出对媒介素养教育与信息素养教育融合发展的重视。

“媒介素养”与“视觉文化”的研究亦密不可分。媒介文化中视觉转向导向的确立是媒介素养教育得以开展的背景条件,从这个意义上讲,视觉文化的形成是媒介素养教育发展的社会动因(王帆,2011)。当前媒介融合发展迅速,一方面,新興媒体技术不断创造新的信息传播环境;另一方面,传统媒体不断衍生新的形式,例如,网络视频传输技术以及视频网站的发展,推动了在线收视的快速成长,实现了对广播和报纸的超越。此外,教育领域中突发事件(如疫情等)的应急要求,也助推了在线教育不断发展并走向成熟,以满足学习者在家完成学习任务的需求。

媒介融合的当代文化与生存语境从本质上催生了媒介素养、信息素养、视觉素养教育的融会贯通,加速了素养教育融合创新发展的紧迫性。

2.媒介融合趋势下的素养教育变革分析

媒介融合是将原先属于不同类型的媒介结合在一起,使各种媒介呈现出多功能一体化的发展趋势。最引人深思的难题是:从原本注重以文字媒介为中介的传播形式向重视图像和实时互动的传播形式转移,这种重大改观将对素养教育产生什么样的质的影响?素养教育的内涵和使命需要作出怎样的调整和改变?

媒介融合必然带来媒介技能学习、创新意识培养和素养教育体制改革等问题。当前的媒介素养培养,除了包括一般的媒介技能培养之外,还应让受教育者掌握其他相关知识,如理解媒介信息在全球信息资源中的性质和作用,理解媒介信息在社会整体进步和个性生活方面的功能,理解媒介信息运行的体制、管理和渠道,以及了解媒介网络化传播过程中的法律、法规和自律原则等。同时也能让受教育者主动自觉地抵制一些负面作用,如由信息超载造成的“信息综合症”,以及“迷航”“沉湎”等网络心理与道德问题,甚至网络犯罪等。显然,要使公众获得比较全面的媒介素养,对其实施的应当是一种融合媒介素养、视觉素养与信息素养于一体的综合性素养教育。

从受众接受与认知的角度出发,人们接触的媒介类型主要是视觉媒介。媒介融合时代的受众更注重互联网思维和交互体验。因此素养教育的方式正在发生视觉转向,即转向追求视觉方式下认知效率的提高。联合国教科文组织国际教育发展委员会在1972年发表的《学会生存——世界教育发展的今天和明天》中指出:“通过图像进行交流,已经发展到空前的规模。今天,图像无论作为知觉的媒介物,或者作为娱乐,或者作为科学研究的工具,在文化经验的各个阶段上,都表现了出来。”(联合国教科文组织国际教育发展委员会,1997)自20世纪80年代以来,视觉文化一跃成为强势文化。全球范围内媒介传播的显著特点是视觉在媒介内容表达中的作用日益突出,大众媒介实质上成为了视觉文化的载体。伴随符号学研究的兴起,媒介素养教育采取“表征范式”,媒介传播的内容多通过符号来表达。而读图时代的符号大多是图像符号和视觉符号。通过视觉符号理解信息、解读内涵成为媒介素养培养的有效途径。因此可以认为,媒介素养教育过程一直伴随着视觉文化的影响。媒介融合时代的到来为“视觉素养”和“媒介素养”赋予了新的时代意义。素养教育也具有了更多重的使命和更丰富的内涵。

四、V-MIL是一种以视觉素养为先导的新综 合性素养

当今的信息通过文字、图像和声音等多种媒介的组合以强势的力量传递给我们。这些信息需要用多重感官去理解,从而影响我们思考和感觉的行为方式。了解媒介的潜能、影响与局限性所在,需要具备批判性思维技能。对受众而言,需要更广泛的媒介素养帮助他们理解所接受的信息;对传播者而言,亦需要更广泛的媒介素养支持他们有效利用媒介工具来设计和传播自己的信息。媒介技术不仅拓展了视觉素养的内涵,也催生了媒介素养的需求。只有将视觉素养与媒介素养的培养紧紧地结合在一起,才能更好地帮助受众通过视觉来认识、理解和把握世界。

1.视觉素养新内涵:透视媒介的慧眼

读图时代来临,视觉素养成为大众必备的基本素养之一。国际视觉素养协会引用的视觉素养的定义是,将视觉素养视为一种人类通过观看以及结合其他感官体验发展出的综合的视觉能力,并指出这是人类认知发展的先决条件之一(Debes,1969)。诸多学者从不同角度提出了对视觉素养的看法:威廉·霍顿(William Horton)认为视觉素养是“阅读”并理解所看到的信息的能力以及产生能被看到并被理解的材料的能力(Horton,1992);易卜拉欣·赫夫扎拉(Ibrahim Hefzallah)认为视觉素养是通过视觉基本要素理解形象的意义和成分的能力(Hefzallah,2004);约翰·戴布斯(John Debes)认为视觉素养是通过视觉分析技能和视觉创作技能来应用的视觉思维(Debes,1970)。笔者认为,视觉素养是一种主要经由视知觉获取信息、借助信息工具制造信息和使用媒介来传播信息,并能够对一切媒介所产生和传递的信息进行分析、选择和评价的能力。既然视觉素养是人类认知发展的先决条件之一,那么理应成为学生核心素养培养的切入口和有力抓手。

视觉素养是个复杂而多元的概念,关于它的研究横跨多个学科,主要包括视觉思维、视觉交流和视觉学习三个部分。

一是视觉思维,它是指经过视觉感知的物理过程,将思想、观念和信息转换成各种有助于传递相互联系信息的图画、图形或形象。心理学和物理学对此关注较多,比如心理学的双重编码理论认为,在信息的贮存、加工与提取中,语言与视觉信息的加工过程是同样重要的。

二是视觉交流,它是指当图画、图形和其他形象用于表达观念时,为使视觉交流有效,接受者应能从所看到的视觉形象中建构意义。传播学、符号学和文化人类学对此颇为关注。个人的、社会经济的以及文化的差异对个体感知和理解视觉形象有不同的影响,因此视觉交流是个颇为复杂的问题。

三是视觉学习,它是指通过图画和媒体进行学习的过程。视觉学习包括学习者通过理解视觉形象而建构知识的过程。真正具备视觉素养的人会观察、认识和表达视觉语言,并会对视觉信息进行评论,运用正确的智力策略理解所看到的事物。教育类学科对此研究颇多,认为视觉材料主要包括图表、图形、示意图、地图、线描、照片以及人像等。人们可从图书、杂志、电影、电视、计算机屏幕、符号甚至体态语言中获取视觉信息。视觉形象可代表词、概念、关系、过程、结构、事实等。

媒介素养与视觉素养在各自的基本功能领域拥有相同的元素,尤其是都关注信息的建构过程,但涉及的范围仍有很多不同。媒介素养更关注大众媒介,包括电视、报纸、杂志和电影,这些媒介本质上是视觉性的。而视觉素养多关注以象征性符号为基础的信息,包括艺术作品、建筑、身体语言以及其他在自然情境下能够直接观察的形象。

综上分析,视觉素养是一种对视觉信息的解读、应用、创作和交流的能力,它綜合了视觉观察、视觉理解和视觉创造的内在修养与外在表现,是一种综合性的素养。视觉素养的培养应当与媒介素养、信息素养结合起来进行,探索出更为有效的培养策略。

2.V-MIL的定义与价值彰显

南京师范大学视觉文化研究所在“视觉文化与媒介素养”课程多年的实践深耕和理论反思基础上,创造性地提出“视觉—媒介信息素养”的概念并付诸于教育实践。研究所提出的定义如下:V-MIL是视觉素养、媒介素养和信息素养的有机融合,是一种新综合性素养,指利用视觉感知信息,培养一种以视觉感知为起点,借助信息工具理解与生成信息、使用媒介来传播信息,并对媒介所产生和传递的信息进行分析、选择、评价和创建的能力。

V-MIL作为一种新综合性素养,以视觉素养为先导,有机和自觉融媒介素养和信息素养为一体,既是对MIL内涵的丰富与超越,也是对以往素养生成和培养机理认识的突破。V-MIL的提出具有如下价值:

第一,从单一性技能型训练转向综合性素养培养。对媒介素养、信息素养、视觉素养的发展历程进行梳理发现,不同的素养分别在特定的历史时期被提出,素养培养与时代发展需求紧密相连,符合时代发展对人的素养提出新要求的社会规律。然而面对信息激增和媒介多元化的发展态势,各种素养之间的关系日益紧密,互相渗透、相互贯通,个人具备单一素养已不能适应和胜任社会发展之需,因此,V-MIL的提出体现了从单一性技能型训练转向综合性素养培养的时代趋势。对学习者新综合性素养的培养,有利于他们在媒介融合时代更好地解读和应对各类媒介信息带来的问题。

第二,由关注外部媒介延伸回归至人的内在本体意识。媒介素养、信息素养、视觉素养的理念内核具有趋同性,走向融会贯通是必然趋势。从传播学的视角来看,传播过程涉及传播者、传播讯息、传播媒介、受传者和传播效果。在媒介融合背景下,视觉信息日益丰富、共享、开放,媒介素养、信息素养、视觉素养在信息传播过程中缺一不可,只有具备三种素养才能保证传播过程的完整。素养培养最终要回归到主体本身,因此应不断融合多种培养方式,力求多维度促进人的素养提升。

第三,以视觉素养为先导,将学习与生活的分割状态转向可自然融合的状态。当今人类观看行为方式及其体验认知面临巨大挑战:无需亲临现场,海量信息涌至,虚实相融,主客观难辨。媒介延伸了人的视觉,使人看得更远、知道得更多,却未必能够明辨是非、洞察真相。视觉素养是人类通过观看以及结合其他感官体验发展出的一种综合能力,这是人类认知发展的先决条件之一。视觉素养一马当先,是切入口和有力抓手;MIL紧随其后,为素养融合培养提供了创新的途径。以视觉素养为先导的V-MIL培养,使得学习者能够由表及里,主动地观察、理解、综合和处理多种因素,形成自己独特的见解,从而享受学习与生活,进而提升学习与生活的品质。

第四,使良好的视觉素养成为受教育者的成才起点。视觉信息的传播者和受传者决定了视觉传播的效果。传播者需要借助恰当的媒介来创造和传播对受传者有价值的视觉信息。受传者则需要增强主动认识、获取视觉媒介信息的能力,并具有批判思维,对视觉媒介信息进行解读。传播者和受传者共同努力,才能建立有效的视觉传播过程。在媒介融合的背景下,传播者与受传者之间不再是简单的单向传播关系,受传者向传播者的反馈机制得以加强,而受传者自身也具有强大的媒介信息创造与传播能力。因此,V-MIL作为一种新综合性素养,其内蕴的生成机理为同步提高传播者与受传者的视觉素养、媒介素养、信息素养提供了一条有效途径,可以视为受教育者成才的起点。

五、基于V-MIL的教育实践探索

在教育实践中,V-MIL培养是一个逐步提高的过程。V-MIL理念在教育活动中的具体实施包括对视觉符号进行视觉解读训练、通过视觉解读训练提升信息素养、通过视觉表征训练提升媒介素养等三个环环相扣的综合训练与培育过程。

1.对视觉符号进行视觉解读训练

符号作为人类创造的信息載体,既是大众传播的媒介载体,也是文化的体现。可以说,人类所创造的一切文化,都是通过不同的符号方式呈现的。事实上,人类进行的所有思维活动和信息交流,都以符号为基础。符号文化学代表人物恩斯特·卡西尔(Ernst Cassirer)说:人的本质乃在于“符号活动”,其外化与实现即为文化结晶。文化形成的过程也就是人自身的创造过程。文化的本质与人的符号性本质是同一的(王国炎等,2003)。我们生活在处处都是符号的世界里,对这种处境的日益增长的意识已经使现代人的视野发生了急剧变化(特伦斯·霍克斯,1997)。瑞士语言学家费迪南·德·索绪尔(Ferdinand de Saussure)指出:语言是“表达概念的符号系统”,是“一种形式而不是实质”(费迪南·德·索绪尔,1980)。他对语言的形式进行结构分析,采用“符号”这个更具普遍性的术语替代语言学中的“语词”。他提出符号是由“能指”和“所指”两部分构成,由此确立了符号学的基本理论。“符号”这个概念同时被赋予了哲学和科学的意义,自此,符号学的研究超越了语言学的局限,可应用于一般性的任何表意系统。

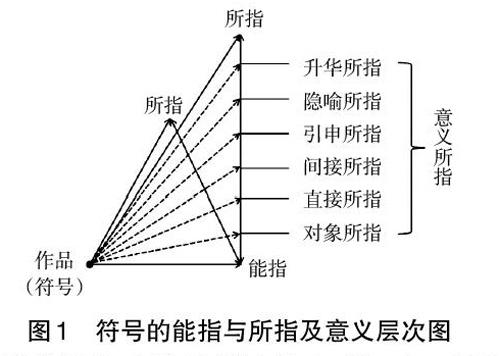

任何类型的文化作品都有其外在结构样式和所表达的内容与意义。借用索绪尔结构主义符号学的概念,将作品的外显称为“能指”,将作品的内涵称为“所指”(如图1)。符号的意义所指包括对象所指、直接所指、间接所指、引申所指、隐喻所指和升华所指等涵义。不同类型的符号具有不同的结构特征,划分符号类型的重要特征之一就是能指与所指之间的相似度差异。抽象程度很高的符号本身并不能直接反映所表达内容的典型视觉特征,能指和所指之间不存在任何相似性,其指代关系往往是人为规定的。在这种情况下,仅仅通过观看是难以明白的,只有学习这些人为规定的人方可对符号进行解读。从文本符号的结构方式来看,能指与所指迥然相异,二者之间的关系属人为约定。识字就是了解与接受这种人为约定,不了解与未接受这种人为约定便不识此字。不识字者无法由字的外显能指得知字的意义所指。

视觉符号作为符号世界的重要组成,是指那些通过人的视觉可以被直接感知的符号。视觉符号的结构特征体现在:能指与所指具有高度相似性,代表与被代表者之间的关系具有直观性。笔者将“以图像符号为构成元素、以视知觉可以感知的样式为外在表现形态的文化统称为视觉文化”(张舒予,2003)。凡是人们可以通过视知觉感受而直接获取信息与解读意义的文化样式都可以纳入视觉文化的范畴。这就是说,视觉文化在内容上要比视觉艺术广泛得多,是一种以感性的具有某种相似性或象征性的视觉符号为主要外在表现形态的文化。视觉符号与文本符号相比,有着不同的结构方式,因而具有相异的功能机制。对视觉符号的深层认知有助于从根本上提高接受者的视觉素养,以及提升其自觉能动而深刻地理解各种视觉作品的能力。

2.通过视觉解读训练提升信息素养

接受者通过视觉解读训练,对视觉符号分别进行短时间的“看”与长时间凝神观察的观看活动,体会并区分浅层次观看与深层次观看的差别,训练对观看对象外显与内涵的解读能力、符号能指与所指之间的理解能力。培养视觉素养,需真正体验从“看见”到“看懂”的跃迁,理解透过现象看本质的过程所需要的条件,发现和建立事物之间诸多的内在关联,从而有效提升信息素养。因此,视觉解读训练的关键在于培养学习者透过现象看本质的能力和信息素养。不同现象映射到不同人的眼中时,可能导致对现象背后“本质”的不同认识。现象是客观存在的,但“看懂”却是人对现象背后本质的主观判断的结果。不同的视野、经验、角度和手段,都会影响人们得出不同的结论。正是由于对“现象”的不同解读,才有了“见仁见智”“情人眼里出西施”等这些生动的成语典故。针对视觉解读训练中的信息素养培养,可以采用“What-How-

Why”的三步走策略,恰当发挥视觉思维的作用,采用视觉术语来定义或描述自己的视觉实践行为,培养分析、理解、批判以及综合的能力(张舒予,2012)。其中,第一步(即What),采取口头表达、文字记录或绘制图示的方法回忆与描述自己“看见了什么”;第二步(即How),分析“看懂了什么”,“是怎样看懂的”;第三步(即Why),在前两步的基础上进行反思,从有意识和有选择的“看”,到反思自己“在怎样观看”,通过完整的自觉意识下的“视觉解读”活动,深刻解析“观看的方法”与“观看的效果”之间的关系,做到“知其然,知其所以然”。这是一种“形而上”的抽象意义层面上的思维活动(张舒予,2011)。

对于接受者来说,视觉素养的提升常常是基于一种“透过现象看本质”的洞察。它源于直接感知,因而具有探索性;它运用视觉意象操作而利于发挥想象作用,因而具有灵活性;它便于产生顿悟或诱导直觉即唤醒主体的“无意识心理”,因而具有现实性。唤醒主体的无意识心理有利于打通主体的自觉意识和无意识心理之间的屏障,从而使“无意识体验”能迅速转化为可由自觉意识加以利用的有效知识。视觉作品既能强烈倾诉人类情感,也能表达深刻的思想和抽象的理念。视觉思维的方式可能成为未来非常重要的开掘人类潜能的方式。文字已有几千年的发展历史,在这一过程中,人们形成了对于文字的一种理解力。而视觉图像是正在发展中的一种表述方式,代表着传播方式的变革,它将通过发展和积累来赢得人们的认同和欢迎。当然,这种思维方式作为大众的思维方式其发展的时间尚短,还未能培养出懂得那么多视觉语言和善于进行视觉思维的大众。视觉联想能力是由观者的视觉经验而决定的联想能力。比如有人看见某一图形或形象,便能联想到相似或者相反的图形或形象,有人则不能。有人能将破碎、局部的图形联结起来,运用联想看到完整、有意义的图示,获得“透过现象看本质”或者“见微知著”的解读效果,有人却不能。缺乏视觉经验和良好视觉素养的人,即使面对“美如画的江山”也可能熟视无睹,心无所动。因此,要将建筑、音乐、文学、绘画、城市设计等不同门类打通,获得对生存世界的整体感,以更好地激发人的想象力与创造力。总之,大众传媒有责任逐步提升人们的视觉素养和读图能力,培养更多高品位、有思想的视觉文化受众。

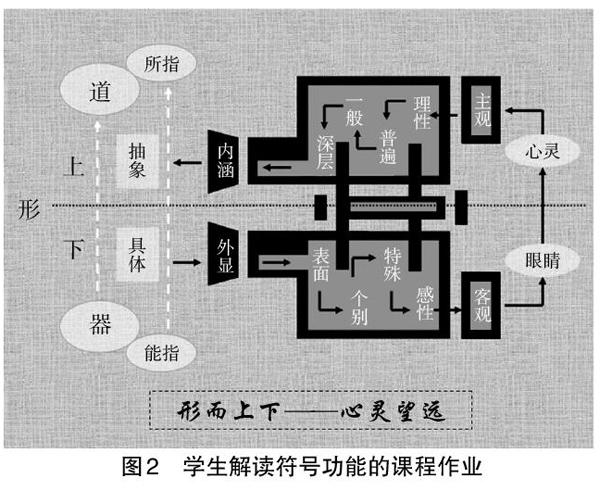

视觉素养能培育慧眼,帮助受众从对事物表面的感性认识上升到對其深层意义的理性思考与解读,从而实现从眼睛到心灵的跃迁。如图2所示的 “形而上下——心灵望远”视觉表征作品正是“视觉文化与媒介素养”课程的学生作业。这幅作品充分展现了学生对观看者 “心灵望远”心路历程的深刻理解与形象表达。从观看符号对象“器物”层面的具体能指来看,视觉感知具有“表面→个别→特殊→感性→客观”的外显特征,由眼睛的“看见”深入到心灵的“触动”,引发观看者对“主观→理性→普遍→一般→深层”等形而上内涵的深刻理解,实现“从眼睛到心灵的跃迁”,达到“看懂”乃至“看好”的境界。

视觉素养培养从学习者的观察行为改变和理解质量提升入手,唤醒主动观察世界的自觉意识,激发深度理解世界的思考,使自身潜力得到解放并获得创新表达能力。如此学习者就会呈现出良好的成长状态:生活就是学习,观看就是思考,理解就是成长,表达就是奉献。

3.通过视觉表征训练提升媒介素养

视觉素养的培养不仅仅面向视觉信息的接受者,还应从创作者、生产者和传播者等多个层面入手,进行整体性的建构。视觉表征训练是实现V-MIL综合提升的重要环节。任何类型的学习素材只有被有效地设计成可读性强并富有教育启迪价值的学习资源才会产生好的育人效果。在漫长的人类文明史中,人们运用视觉表征将学习资源转译开发成可视化的图形图像,并以之作为承载媒介有效促进了知识传播和创新。我国古代的一些教材就蕴含着借用图像表达知识的思想,其中最常见的是图画式教材。明代的《蒙养图说》和清代的《字课图说》等典型教材都应用了生动形象的图文结合的知识呈现方式。视觉作品的肖似图像作为能指符号可以使“对象所指”一目了然,但是对抽象的“意义所指”的解读却具有多样性和不确定性。以图1中的符号所指意义层次图为例,它包括直接所指、间接所指、隐喻所指等多层次意义,能否达到高水平的解读,取决于读者的视觉素养。而作品可否具有丰富内涵与深刻意义则取决于创作者的视觉表征水准。

应用视觉表征促进媒介素养培养,将培育人才与促进先进文化和传统文化的传播和创新相结合是一个新兴的研究领域。南京师范大学视觉文化研究所较早依托“视觉文化与媒介素养”课程对视觉表征训练进行了探索。该课程涵括完整的视觉表征训练过程,即由解读生活家园、理解精神家园、设计表达作品和传播交流沟通四个相辅相成的部分构成。具体而言,引领学生从对生活家园的视觉解读入手,从衣食住行中获得丰富体验,再“由器而道”提升对精神家园的理性认识;从“视觉”观察体验延伸到思考理解直至精神升华,进而从激发创作激情到对作品的意义建构、视觉表征设计与运用媒介表达;最后,在学习平台发布创作作品,开展课堂讨论与作品鉴赏交流沟通。如此,学习者就完成了一个观察现象、揭示本质、体现价值、表达观点的完整的由浅入深理解、由繁至简凝练表达的V-MIL综合训练过程。

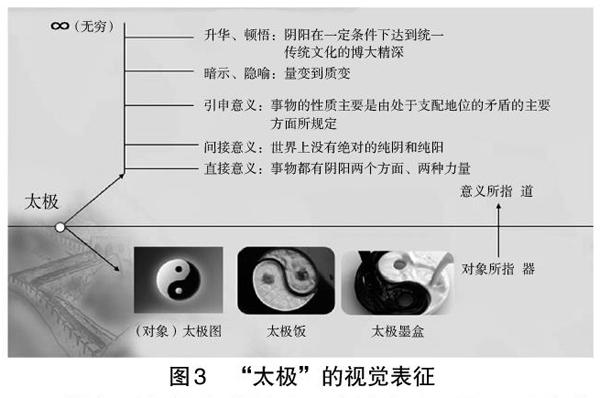

以学生运用媒介工具创作关于“太极”的视觉表征作品为例(如图3),创作者借鉴运用了意义所指层次图的创意,表达了自己所理解的“太极”具有的多层涵义:其直接所指表达了事物都有阴阳两面和两种力量,间接所指表达了世界上没有绝对的纯阴和纯阳,引申所指揭示了事物的性质主要由处于支配地位的矛盾的主要方面决定的,隐喻所指揭示了事物总会发生从量变到质变的过程,升华所指是指阴阳在一定条件下达到统一,从而形成博大精深的中国传统文化。

图3 “太极”的视觉表征

媒介融合的大背景为人类社会发展与人才培养提供了崭新的契机,也对素养教育带来新的挑战。以“融合”应对“融合”, V-MIL培养模式将视觉素养、媒介素养与信息素养有机融合的探索,为当代媒介融合语境下的综合素养教育创新提供了有益的参考与借鉴。

参考文献:

[1][加拿大]马歇尔·麦克卢汉(2000).理解媒介:论人的延伸[M].何道宽.北京:商务印书馆.

[2][美]Edward W. Soja(2005).第三空间:去往洛杉矶和其他真实和想象地方的旅程[M].陸扬等.上海:上海教育出版社.

[3][美]大卫·罗斯(2020).致辞:从“4C”到“5C”——祝贺“21世纪核心素养5C模型”发布[J].华东师范大学学报(教育科学版), 38(2):19.

[4][瑞士]费迪南·德·索绪尔(1980).普通语言学教程[M].高名凯.北京:商务印书馆.

[5][英]特伦斯·霍克斯(1997).结构主义和符号学[M].瞿铁鹏.上海:上海译文出版社.

[6]联合国教科文组织国际教育发展委员会(1997).学会生存——教育世界的今天和明天[M].北京:教育科学出版社.

[7]王帆(2011).视觉文化为导向的媒介素养教育:超越保护主义[J].中国电化教育,(9):9-13.

[8]王国炎,汤忠钢(2003). “文化”概念界说新论[J].南昌大学学报(人文社会科学版),(2):72-75,100.

[9]张舒予(2003).视觉文化概论[M].南京:江苏人民出版社.

[10]张舒予(2011).视觉文化与媒介素养[M].南京:南京师范大学出版社.

[11]张舒予(2012).“视觉文化与媒介素养”课程核心理念与教学设计[J].现代远程教育研究,(2):38-43.

[12]Debes, J. L. (1969). The Loom of Visual Literacy: An Overview[J]. Audiovisual Instruction,14(8):25-27.

[13]Debes, J. L. (1970). The Loom of Visual Literacy: An Overview[C]// Williams, C. M., & Debes, J. L. (Eds.). Proceedings of the First National Conference on Visual Literacy. New York: Pitman:1-16.

[14]Hefzallah, I. M. (2004). The New Educational Technologies and Learning: Empowering Teachers to Teach Students to Learn in the Information Age (Second Edition)[M]. Springfield, IL: Charles C Thomas Pub Ltd.

[15]Horton, W. (1992). Visual Thinking and Creativity[J]. Technical Communication, 39(4):685-689.

[16]Marope, M., Griffin, P., & Gallagher, C. (2019). Future Competences and the Future of Curriculum: A Global Reference for Curriculum Transformation[EB/OL]. [2021-05-20]. http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/future_competences_

and_the_future_of_curriculum.pdf.

[17]Moeller, S., Joseph, A., & Lau, J. et al. (2010). Towards Media and Information Literacy Indicators[EB/OL]. [2021-05-20]. https://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/towards-media-and-Information-literacy-indicators.pdf.

收稿日期 2021-08-05 责任编辑 刘选

Visual-Media and Information Literacy: Concept Proposal and Educational Practice

ZHANG Shuyu, ZHAO Li, ZHOU Ling

Abstract: Information literacy, media literacy and visual literacy are essential literacies for learners in the contemporary era. These literacies have different focuses and are related to each other. How to integrate them into a comprehensive literacy to cultivate all-round development has become an important topic in this era. UNESCO has proposed to integrate media literacy and information literacy into Media and Information Literacy (MIL), providing guidance for the practice of literacy education for all countries in the world. Under the background of promoting the implementation of core literacy education and training of new liberal arts talents in China, it is urgent to explore effective ways to realize the effectiveness of literacy education. From the perspective of visual culture, the Visual Culture Research Institute of Nanjing Normal University innovatively proposed a new comprehensive literacy, namely V-MIL (Visual-Media and Information Literacy), which takes visual literacy as the guide and integrates MIL. The proposal of V-MIL not only reflects the trend from single skill training to comprehensive literacy training, but also emphasizes that the value of literacy training should return to the human subject itself and integrate learning and life naturally. The concrete implementation of V-MIL in education and teaching can be carried out in the following three ways: firstly, visual interpretation training of visual symbols can reveal the meaning of “signifier” and “signified”; secondly, information literacy can be gradually improved through visual interpretation training; thirdly, media literacy can be continuously improved through visual representation training. The interlocking V-MIL training model provides a more operable reference for the innovation of comprehensive literacy education.

Keywords: Visual-Media and Information Literacy;Visual Literacy;Media literacy;Information Literacy;Literacy Education