贺绿汀艺术歌曲中“民族化”的创作特征

2021-01-02宋小玉

宋小玉

摘要:20世纪50—70年代,音乐界曾掀起一股以毛泽东诗词为题材的艺术歌曲创作热潮。50—80年代,贺绿汀创作了三首毛泽东诗词歌曲,这是他创作中晚期为数不多的佳作。三首歌曲旋律中民间音乐素材的运用、丰富的调式调性发展手法、和声中附加音、四六和弦的使用,均体现出歌曲中的“民族化”创作特征。

关键词:贺绿汀 艺术歌曲 毛澤东诗词歌曲 民族化 创作特征

中图分类号:J605 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2021)23-0033-04

20世纪的中国作曲家运用各种方法尝试创作具有中国风格的艺术歌曲,他们的作曲技法虽然不同,但总体目标都是为了打通西方作曲技术与“民族化”之间的桥梁,从而建立起具有中国语境的音乐语言。中国诗词与西方艺术歌曲体裁的结合是众多作曲家的选择。贺绿汀的一生创作过十首中国诗词艺术歌曲。他在30年代国立音乐院求学期间,曾以唐代李白、元代张可久等诗人的古诗词创作了七首古诗词歌曲,迈出了他早期探索中国风格艺术歌曲的第一步。50年代以来,贺绿汀几经磨难,他不得不利用创作的时间来打“笔墨官司”,作品的数量大不如从前。50—80年代的三首毛泽东诗词歌曲是他创作中晚期为数不多的佳作,“民族化”的音乐语言也更加明显。

1958年毛泽东的诗词《清平乐·六盘山》发表以后,随即贺绿汀在1959年创作了合唱歌曲《清平乐·六盘山》。之后分别在1964年和1983年创作歌曲《卜算子·咏梅》《蝶恋花·答李淑一》,前者或许是通过赞扬梅花坚韧不拔的品质,鼓励自己要有不屈不挠的精神;后者或许是在他得到平反后借词来怀念过去的友人。50—80年代贺绿汀的创作经验已颇为丰富,并写作了大量的文章探讨民族乐派的道路问题。如何更好的将西方的创作技法与中国的民族风格结合起来?这是他30年代学生时期就提出的,50年代他依然坚持探索,“学习西洋音乐科学技术的目的,是为了发展我们自己的现代音乐文化,因之首先要考虑西洋音乐科学技术中国化的问题。”①此类观点在这一时期的多篇论文中都有所体现。如《关于创作经验的专题报告》(1964)《提高写作技巧、克服歌曲创作一般化》(1978)《在音乐创作座谈会的大会发言》(1980)等。

那么,贺绿汀是如何应用西方作曲技法创作中国的诗词歌曲呢?在诗词歌曲中又如何体现“民族化”的音乐语言?围绕上述问题,下面以贺绿汀创作的三首毛泽东诗词歌曲为例,着重在歌曲旋律、调式、和声等三个方面作探讨。

一、旋律中民间音乐素材的运用

民间音乐素材的运用是形成作品“民族化”特征的重要一环,贺绿汀在他在音乐论文中谈到“只有把民族音调消化为自己所有,这样创作出来的作品才能有自己的思想感情、自己的风格。”②贺绿汀的旋律创作中模仿民间音乐中的“润腔”“拖腔”等手法对旋律进行润饰,合唱曲《清平乐》中吸收了陕北民歌的音乐素材进行创作。

(一)“润腔”的模仿运用

“润腔”是我国民族民间音乐旋律形态的特点之一。“‘润’是将民歌中的一些乐音附加一些音符或记号,使演唱更有情趣,更有韵味,民间将这种手法称为润腔。”③贺绿汀在歌曲中大量运用了倚音和波音这两种润腔的形态。

歌曲《卜算子》是三首作品中应用“润腔”手法最有代表性的一首。歌曲A乐段旋律特点是在每一乐节的最后两个字使用倚音、波音记号进行润饰,诗词节奏被拉宽。第一乐句“风雨送春归,飞雪迎春到。”在“归”字上使用前倚音,并在第二组倚音处对徴音bD加入波音记号进行润饰,波音记号常出现在歌曲的乐句首音位置,加强音头感,使旋律进行更细腻,民族韵味更浓郁。

(二)“拖腔”的模仿运用

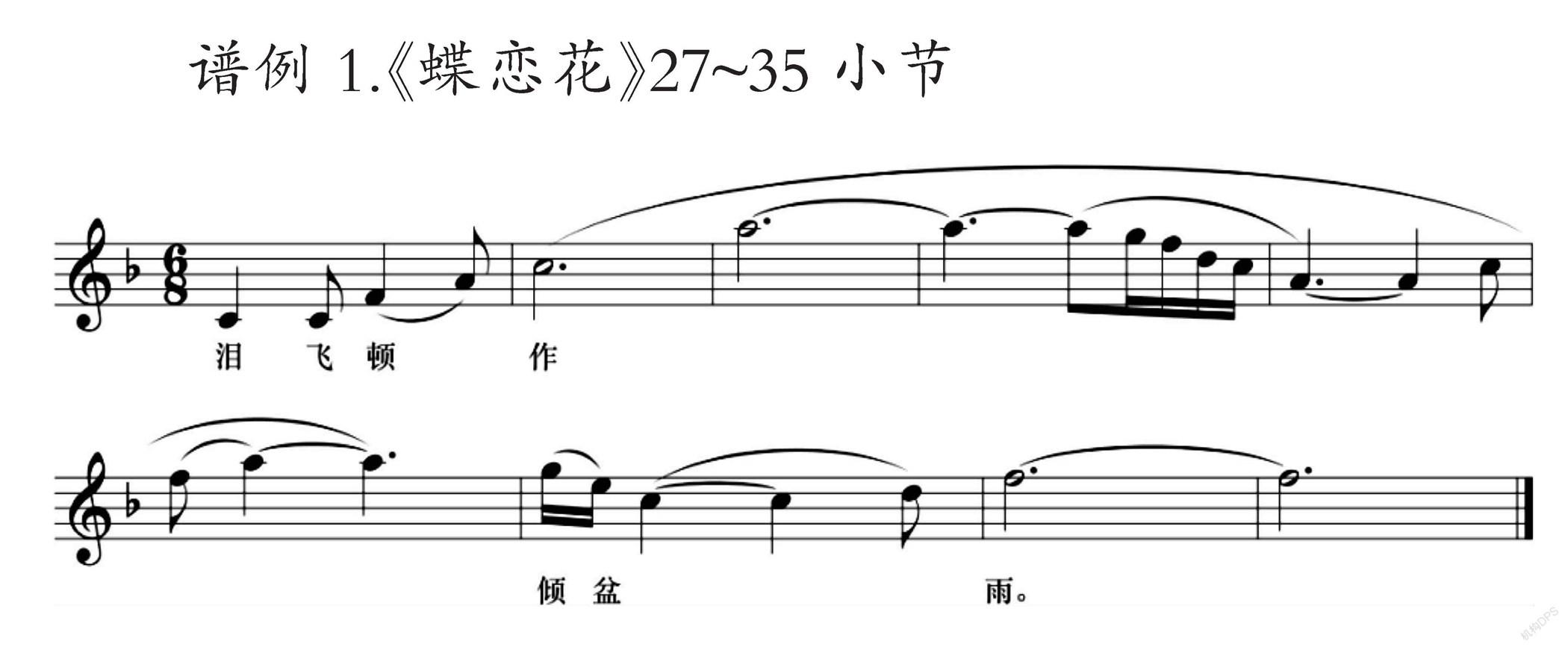

谱例1.《蝶恋花》27~35小节

“拖腔”是民族音乐艺术家们在演唱时丰富唱腔的方式之一,“表现在乐段的终止,并扩大结构,一字数十音、一波三折,十分迷人、醉心。拖腔在戏曲中运用得十分广泛。”④见谱例1“作”字处,运用一字十音模仿民间音乐中“拖腔”的表现手法,旋律长达五个小节的持续。此外,歌曲《卜算子》“丛中(唉)笑”加入衬词“唉”并模仿“拖腔”,并以六连音的三十二分音符重复bD徴五声调式的音阶bD-bE-bG-bA-bB,“拖腔”手法的运用使旋律更加曲折、生动。

(三)陕北民歌素材的运用

诗词《清平乐》是毛泽东在翻越位于甘肃省南部的六盘山时由即兴吟诵的《长征谣》发展而来的,贺绿汀根据该词写作男高音独唱与混声合唱曲。整首作品通过羽调式色彩、小行板较慢的速度、衬词“呣”字等为作品奠定了深沉、庄重的基调,但歌曲中仍然暗含着陕北民歌素材。在西北地区的民歌中,最突出的旋法特点是四、五度音程的跳进。作品第三乐句13~14小节,对应诗词的下阕,“六盘山上高峰,红旗漫卷西风”,此句描写六盘山近处景色,旋律从前两个乐句的级进转变为较多纯四、纯五度的音程跳进。如13~15小节G-D、D-G、C-F。此外,该句一字一音、两小节为一个单位的短小乐节的形式也颇具陕北民歌的特点。更值得注意的是,该句的旋法与张寒晖的《军民大生产》有些相似。《军民大生产》是根据甘肃陇东民歌《推炒面》所写,以铿锵有力的劳动号子为衬词,烘托出热火朝天开展大生产运动的气氛。由于两者的创作都运用了陕北民歌素材,因而两首作品在旋法、节奏方面有较为相似之处。贺绿汀在不破坏整体基调的前提下,作品暗含高亢的陕北民歌特点,巧妙表达了诗词中革命必胜的信念。

二、丰富的调式调性发展手法

在三首诗词歌曲中,贺绿汀分别运用了两种不同的调式体系来探索民族化的音乐语言。

(一)运用西方调式的转调手法突出诗词意境

歌曲《蝶恋花》主调F大调,几乎每一乐句都有调的变化。毛泽东在诗词中表达对夫人及战友的悼念与敬意,上阙讲述两位革命烈士飘然至仙界,仙人为两位忠魂捧出桂花酒。下阕嫦娥为其献舞,忽然得知人间已经推翻国民党反动派的捷报,两个忠魂闻之泪飞顿作倾盆雨。歌曲以西方大、小调的功能和声为基础,整体调性布局为:F-d-(C)-f-F。第一个乐句F大调,第二乐句“问讯吴刚何所有,吴刚捧出桂花酒。”调式开始变化,“何”字使用d和声小调导音#C,以小调式的色彩表现诗词中的疑问句。第15小节进入歌曲的B乐段,诗词的下阕,21小节有C大调的意义。23小节是B乐段第一乐句的转调模进,从d小调到主调的同主音f小调,旋律整体移高三度,钢琴声部的和声为i-vi-v-i。随后通过共同的属和弦在第27小节上回到主调,并在V7-I的完满终止结束全曲。将B乐段的调式与诗词对应来看:忽(f小调)报人间曾伏虎(C大调),泪飞顿(旋律从小字一组C跳进到F、A)作(旋律跳进到小字二组的C,再上六度大跳到小字二组的A,作字五个小节的延续)倾盆雨(在F大调上结束全曲)。贺绿汀运用西方调式的丰富变化,恰当的传达出毛泽东诗词中饱含的复杂之情。

(二)同宫系统的调式交替

歌曲《卜算子》的旋律是bD徴五声调式,钢琴声部的调式值得商榷。歌曲是bG宫系统调,A乐段钢琴声部从一级四六和弦开始,歌曲结束于二级七和弦到属和弦上。结合贺绿汀一贯较为保守的创作风格,出现没有结束在调式主和弦的情况似乎是很少见的。进而,钢琴声部的调式有另一种解释,歌曲内部出现bG宫系统调的两种调式,歌曲开始是在bG宫七声清乐上发展,在第六小节通过共同的属和弦,随后交替到bD徴七声雅乐,并结束在V7(小七和弦)到I级和弦上。

(三)同音列调式交替

合唱曲《清平乐》前两个乐句建立在d羽七声清乐调式上,在第个四乐句强拍位置两次出现清角音bB,并以“清角”为宫,到g羽七声雅乐调式完成调发展,两个调式音列完全相同。在配置和声时贺绿汀保持d羽七声清乐调式的调式音,依然采用自然的E音。换句话说作品是F宫的调号,实则在bB宫调上发展。歌曲前两个乐句结束在d羽调式的I6和弦上,整首歌曲结束在g羽调式的V7(小七和弦)-I,在诗词的下阕使用同音列的调式交替,一定程度上丰富了歌曲的艺术表现力。

综上,贺绿汀根据不同的诗词内容使用不同的调发展手法,表达情绪较为复杂的《蝶恋花》时,运用西方调式的转调手法,把诗词中饱含的情感体现出来。在创作合唱《清平乐》和歌曲《卜算子》时,运用了丰富的调式调性的发展手法,并且两首歌曲在结束时都用小属和弦到主和弦结束全曲,这种淡化功能和声的写作方式,不仅与歌曲的民族调式旋律相切合,而且音乐具有了多层次的发展。

三、和声的“民族化”特征

贺绿汀深刻意识到,西方的创作技术与中国风格的音乐作品有矛盾,不能照搬西洋的技巧,要根据风格进行改造。“技巧和民族风格有矛盾,但也有联系。学习西洋的技巧后根据我们的具体情况进行创造,这才是一条正确的道路,我认为这也是创造我们民族乐派的道路。”⑤贺绿汀在三首诗词歌曲的钢琴声部写作中,常使用具有独立意义的四六和弦。此外,对原本三度叠置的和弦进行改造,附加五声调式内的音,使之具有浓郁的五声音调色彩。

(一)附加音和弦

附加音和弦是贺绿汀在诗词歌曲写作时最常用的一种和声民族化的方式,不仅在早期的古诗词歌曲中有所运用,在毛泽东诗词歌曲中也在使用。贺绿汀有意识的对歌曲《蝶恋花》最后一小节的主和弦做了风格化的处理,和声语汇是V-I的完满终止,但在音高排列上,通过附加的六度音D,使之构成F-C、D-A两个纯五度,在音响上形成五声(F-A-C-D-F)音调风格,突破了功能和声的束缚,打破了西方常规三度叠置和弦的排列方式。该作品前奏中也采用了对主和弦附加音的方式,使之具有浓郁的五声音调色彩。

(二)四六和弦的独立使用

在功能和声中除了终止k46和弦外,四六和弦不允许独立使用。而在歌曲《卜算子》中,和弦的五音常出现在低声部,贺绿汀赋予四六和弦更多独立意义,甚至强调使用。

贺绿汀不是随意使用四六和弦的,在作品中有主要有以下两种使用方法。其一,单纯的强调和弦五音徴音的重要性,该和弦一般出现在前奏和第一个乐句的开始处。歌曲1~4小节旋律是bD徴调式,钢琴声部使用bG大调的I46,徴音出现在歌曲前奏低声部的第一个音,并且低声部的每一组四十六分音符都有bD音,同样第一个乐句强拍上也是I46和弦。可见,四六和弦的使用在音响上五音与根音构成了纯四度的音程关系,徴调式色彩得到强调。

其二,为了在低声部形成bD徴五声调式的音阶,保持低声部的五声音调风格,甚至使用带有四六和弦进行的和声语汇。第5小节在VI-I的框架下,一级使用四六的位置,把bD音放置在低声部,使之形成了完整的bD徴五声调式音阶bE-bG-bA-bB-bD,六级和弦的根音下二度到一级和弦五音,淡化了功能和声的倾向性。同样的用法在歌曲中大量出现,如第7~12小节,和声进行为V-VI-V46-I6,V46的使用使低声部构成bD-bE-bG-bA-bB-bE的bD徴五声调式音阶。贺绿汀为追求色彩使用四六和弦,使和声的功能性大为减弱,从听觉效果上来说,旋律更具有民族风格的神韵。贺绿汀的和声写作,总体上还是在大小调功能范围内进行,但是对和弦结构的改造、和声进行的处理,避免了功能结构与民族音调之间的风格矛盾。

四、结语

贺绿汀的三首毛泽东诗词歌曲,将中国的诗词、西方创作技法、中国民间音乐语言结合在一起,形成了具有中国风格的艺术歌曲。“民族化”的创作特征体现在,旋律上吸收民间音乐素材,大量使用倚音、波音,一字十音等手法,模仿民间音乐中的“润腔”“拖腔”的旋律特点。运用西方的转调手法突出诗词复杂多变的情绪,还有同宫系统调、同音列调等丰富的调式调性的变化手法。在和声上,使用附加音和弦、独立的四六和弦以及为了形成低声部的五声调式音阶而造成的四六和弦等淡化功能和声音级倾向性的方法。作为20世纪中国新音乐的早期实践者,贺绿汀始终坚持学习西方作曲技法创作中国风格的音乐。贺绿汀的艺术歌曲促进了中国传统文化的传播,推动了专业音乐在理论与实践上的进步,探索了我国民族音乐的发展道路。

参考文献:

[1]贺绿汀.民族音乐问题——在中国音乐家协会第二次理事会(扩大)会议上的发言[J].人民音乐,1956(09):17-22.

[2]贺绿汀.贺绿汀全集第四卷文论一[M].上海:上海音乐出版社,1999.

[3]杨瑞庆.中国民歌旋律形态[M].上海:上海音乐出版社,2002.

基金项目:本文为2019年广西研究生教育创新计划项目,项目名称:早期“民族化”和声的探索——以赵元任、贺綠汀、马思聪为例,项目编号:YCSW2020093。

①贺绿汀:《民族音乐问题——在中国音乐家协会第二次理事会(扩大)会议上的发言》,《人民音乐》1956年,第9期,第17—22页。

②贺绿汀:《贺绿汀全集第四卷文论一》,上海:上海音乐出版社,1999年。

③杨瑞庆:《中国民歌旋律形态》,上海:上海音乐出版社,2002年。

④杨瑞庆:《中国民歌旋律形态》,上海:上海音乐出版社,2002年,第132页。

⑤贺绿汀:《贺绿汀全集第四卷文论一》,上海:上海音乐出版社,1999年。