基于网络效应的市场均衡与厂商博弈策略研究

2020-12-28李文军赵天昊

李文军 赵天昊

摘 要:随着卫星互联网技术的发展,越来越多的人将连接到以互联网为基础的各种网络中,由于网络节点数增多带来的网络效应增强已成为生产具备网络特性产品厂商制定经营策略时不可忽视的因素。论文以微观经济学理论为基础,研究了网络效应下的市场均衡理论,和网络兼容性影响下的网络厂商及为网络提供互补产品厂商的博弈策略。研究表明,在单一网络标准形成垄断地位之前和形成垄断地位之后,网络厂商的博弈策略将发生变化,为网络提供互补产品的厂商面临三阶段的博弈模型,数字产品厂商可利用网络效应有力打击盗版。

关键词:网络效应;网络兼容性;数字产品

基金项目:中国社会科学院创新工程基础研究学者资助项目“技术经济学的产业视角研究(2020—2024)”(IQTE-JC01)。

[中图分类号] F224.33 [文章编号] 1673-0186(2020)010-0055-011

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2020.010.005

一、引言

目前区域是否可以接入互联网主要依赖于是否铺设了光纤以及安装了3G或4G基站,近年来互联网用户数增长最快的区域是东南亚和中亚,主要是通信基础设施方面的持续投入开始见效。根据2018年“我们是社会(We Are Social)”和“Hootsuite”披露的数据,全球互联网渗透率为56.1%,仍有33亿人未接入互联网。随着近年来卫星互联网技术的进步,互联网渗透率提升的速度有望加快。太空X(SpaceX)公司组建中的低轨通信卫星星座—星链计划已成功发射12批近800颗卫星,预计将于2020年或2021年开展试运营,届时大量未铺设光纤和基站的地区有望接收到卫星宽带信号,具备接入互联网的基础。

互联网用户的增多将逐步增强互联网的网络效应。所谓网络效应是指网络的价值随网络规模的增大而增大,这种价值的提升来源于网络的外部性特点,即当一种消费或生产活动对其他消费或生产活动产生了不反映在市场价格中的间接效应时,便产生了外部性[1]。一些学者从不同视角研究了网络效应对市场参与者的影响问题。柯荣(KeRong)等研究了网络游戏影响网络效应的重要因素,根据研究,网络结构特征(包括玩家之间通信强度等)和网络功能特征(合理的商品定价和多样性)可以增强网络效应,进而增加游戏可玩性[2]。加西亚·斯沃兹等研究了网络效应和定价在促进苹果手机平台上设备和应用数量增长方面的作用,网络效应分为直接网络效应和间接网络效应,两种网络效应的增加均对苹果手机设备销量和应用商店中的应用数目有促进作用,其中直接网络效应对苹果手机设备销量的促进作用更为显著,间接网络效应对应用数量影响更大[3]。阿吉拉尔以拉丁美洲5个国家移动通信市场数据为基础,研究了全局网络效应(国家整体网络)和局部网络效应(社交网络)对消费者决策的影响,对于多数研究案例,社交网络带来的局部网络效应对消费者的影响更为明显[4]。王和刘(Wang, W.&G.Lyu)研究了在网络效应影响下产品定位问题的解决方案,将厂商分为市场领导者和市场追随者,网络效应的增加对市场领导者和市场追随者在产品定位策略的影响上有所不同,对于追随者而言,随着网络效应的增加或其质量优势的提高,其产品定位将接近大众产品[5]。

本文首先以微观经济学理论为基础,研究网络效应下的市场均衡理论,进一步研究网络效应影响下几种场景中的博弈策略,包括网络兼容性影响下的网络厂商及为网络提供互补厂商的博弈策略,数字产品厂商利用网络效应的策略等。

二、网络效应下的市场均衡

由于网络外部性的存在,网络效应下的市场均衡点的形成与传统微观经济学下的市场均衡点的形成有着一定差异,简单来说,网络效应下的商品对于用户的效用不是固定的,而是随着其他用户的参与和退出而变化,这一特点使网络效应下的市场中厂商经营策略与传统制造业厂商的經营策略有一定区别,即倾向于前期投入大量补贴抢占市场份额,并承担较长时期的亏损。

(一)基本概念要义

在探讨网络效应下的市场均衡之前,有必要对网络和网络外部性的相关基本概念加以明确。

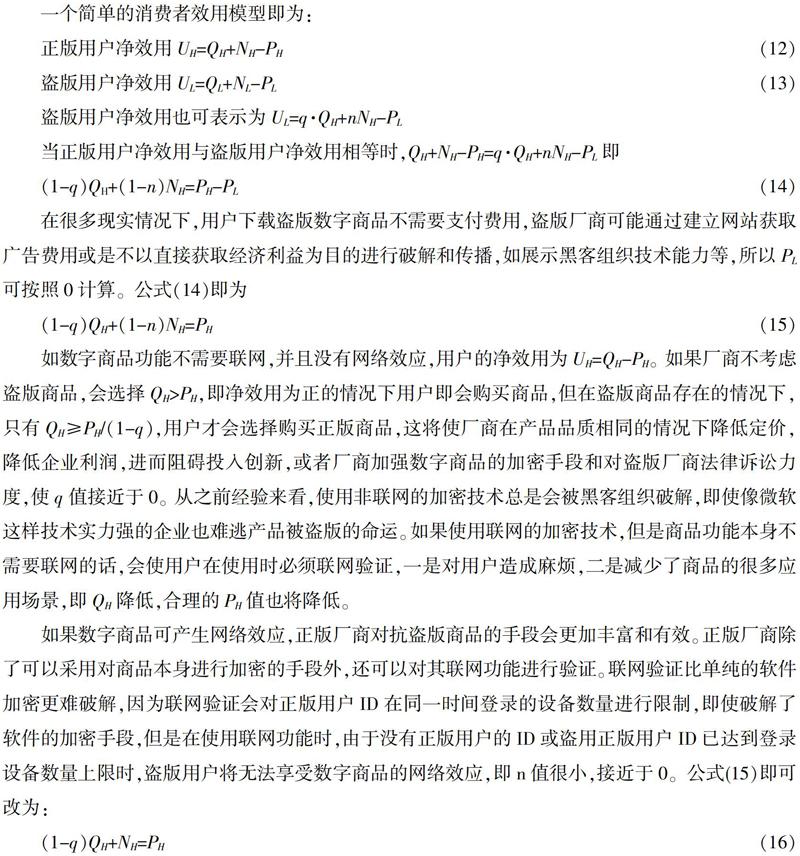

一般来说,网络是指各节点之间的连接总和。根据节点之间连接是单向的还是双向的,可以将网络分为单向网络、双向网络、混合网络。单向连接组成的网络是单向网络,例如广播网络;双向连接组成的网络是双向网络,例如电话网、互联网等。既包含单向连接又包含双向连接的网络是混合网络。

前已表明,网络效应源于网络的外部性特点。如不存在网络外部性,产品对于消费者的效用函数仅由产品自身属性决定,可以表示如下:

当网络外部性存在时,产品对于消费者的效用函数不仅取决于产品自身属性,也取决于网络中其他消费者的消费活动,效用函数可以表示如下:

其中X是产品本身属性决定的产品价值,W为网络外部性给消费者带来的价值。

随着网络节点的增多,网络外部性给消费者带来的价值W在消费者总效用Ui的占比逐渐升高,即网络效应对于消费者体验越来越重要。生产具备网络特性产品的厂商在制定经营策略时应将网络效应作为重要考虑因素,采取有助于利用网络效应和增强网络效应的策略。

(二)网络效应下的市场均衡分析

传统的微观经济学中,需求曲线向右下倾斜,供给曲线向右上倾斜,市场在供给曲线和需求曲线交叉点下达到均衡,该均衡点唯一。但是在有网络外部性的条件下,产品对于用户的价值与使用产品的用户量有关,假设在用户数一定时,产品的价值确定,存在一个均衡点,这时新增一个用户,产品价值随之上升,均衡即被打破,需求曲线上升,从而可能带来更多用户,产品价值继续上升。

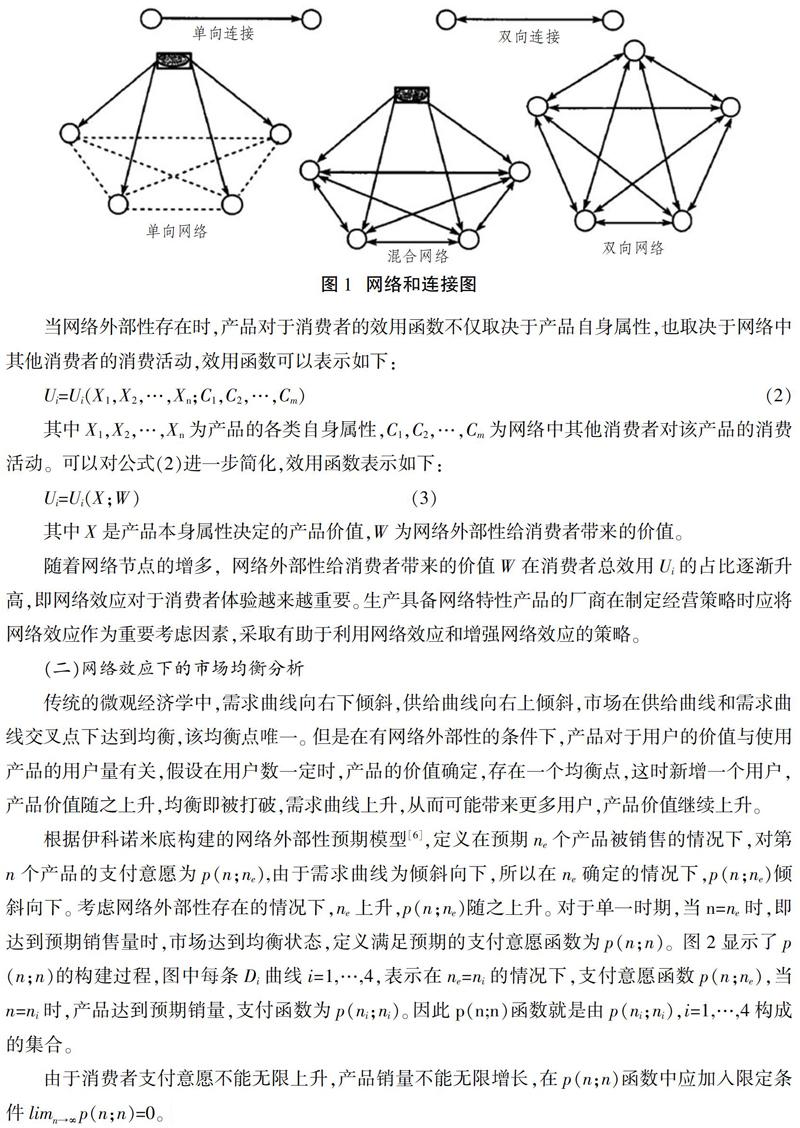

根据伊科诺米底构建的网络外部性预期模型[6],定义在预期ne个产品被销售的情况下,对第n个产品的支付意愿为p(n;ne),由于需求曲线为倾斜向下,所以在ne确定的情况下,p(n;ne)倾斜向下。考虑网络外部性存在的情况下,ne上升,p(n;ne)随之上升。对于单一时期,当n=ne时,即达到预期销售量时,市场达到均衡状态,定义满足预期的支付意愿函数为p(n;n)。图2显示了p(n;n)的构建过程,图中每条Di曲线i=1,…,4,表示在ne=ni的情况下,支付意愿函数p(n;ne),当n=ni时,产品达到预期销量,支付函数为p(ni;ni)。因此p(n;n)函数就是由p(ni;ni),i=1,…,4构成的集合。

由于消费者支付意愿不能无限上升,产品销量不能无限增长,在p(n;n)函数中应加入限定条件lim■p(n;n)=0。同时在n比较小的时候消费者支付意愿递增,n比较大的时候消费者支付意愿递减。伊科诺米底和希默尔贝格对此进行了解释:(1)在网络中没有用户时,消费者支付意愿为0,因为这时的网络对消费者没有效用;(2)在网络规模较小的时候,网络规模的增长带来的正外部性很明显,因为消费者不断通过网络连接到更多的人,进而吸引更多的有较高消费意愿的消费者;(3)在网络规模较大的时候,有较高支付意愿的消费者已经加入网络中,网络对于剩余消费者的效用较低,网络的继续扩张对于提升剩余消费者进入网络的意愿逐渐减弱[7]。

网络的均衡点位于新增用户的支付意愿等于价格的点。在完全竞争市场下,供给曲线为与X轴平行的直线,如图3所示,B点和C点为均衡点,其中B点是不稳定的均衡点,在B点右边的曲线新增用户支付意愿大于价格,在B点左边的曲线新增用户支付意愿小于价格,在B点如果新增用户则会促使网络继续向右边移动,直到达到C点,如果减少用户会促使网络向左边移动,直到达到0点;C点是稳定的均衡点,C点的右边区域,新增用户支付意愿小于价格,网络难以吸引更多新增用户加入,C点左边区域,新增用户支付意愿大于价格,网络将继续吸引用户加入,这时无论用户新增或减少,最终都会收敛回C点。

对于新建立网络的厂商,面对的是B点左边的曲线,即用户支付意愿小于价格,为了使网络规模增大到B点右边,需要对用户进行补贴,使曲线至少上移到与供给曲线平行,如图4所示,支付意愿曲线在大于0小于ns处与供给曲线重合:

支付意愿曲线从网络外部性的以上特点出发,如果不同网络提供者所提供的网络互不兼容的话,容易形成市场垄断。获取了较大网络份额的厂商除了在生产成本、营销成本方面有一定规模效应的优势,网络效应将使其产品优势更为明显,新用户更倾向于选择规模大的网络,当网络效应和使用成本优势高于切换成本时,小规模网络的老用户也会逐渐切换到大的网络中,造成小规模网络厂商用户流失加速。这在目前的社交媒体软件、电子商务网站、打车出行软件等网络效应高的领域更加明显。所以在开拓市场初期,高网络效应领域的厂商为了抢先占据市场份额,往往会在营销上高投入,以前期亏损换取未来利润。达到垄断后,网络已达到较大规模,即位于支付意愿曲线的右半边,厂商从利润最大化的角度出发,可能会提高产品价格,从而降低消费者数量和消费者剩余,这与传统微观经济学中的完全竞争市场和垄断市场对消费者剩余的影响保持一致。

三、网络兼容性对厂商策略的影响

网络兼容性表现为相同网络标准下的产品可以共享的网络效应。假设市场上共有N家网络厂商,共有K个网络标准,使用相同网络标准的网络互相兼容,一个用户只选择一个厂商的产品。使用第k个(k=1,…,K)标准共有nk个厂商,即n1+n2+…+nk=N。

在部分兼容的市场中,厂商的竞争对手相当于是使用其他相同标准厂商的联合体,在单一标准没有形成垄断之前,市场上的竞争主要表现为使用相同标准厂商联合体之间的竞争,即标准的竞争。如果厂商想提升自己的市场竞争力,厂商可以与使用相同标准的厂商合作营销,提升网络的用户数,也可以拉拢其他标准的厂商加入自己的阵营,获取更大的网络外部性。如果某一标准只为一个厂商所用,在没有获得很多市场份额的情况下,该厂商将面临较大的竞争压力,考虑到标准将不断进化,由单一厂商进行标准的研究和制定也会给该厂商带来较大的研发压力。电视广播制式、移动通信标准等竞争即可看作网络的竞争,从1G时代到4G时代的移动通信标准数目总体上是下降趋势,在3G时代我国为掌握自主知识产权,提升自主研发能力,制定了TD-SCDMA标准,但是由于全球主流的WCDMA和CDMA2000标准已经占据了很大的市场份额,TD-SCDMA标准在海外的推广并不顺利,进入4G時代后,中国移动不再追加TD-SCDMA标准的投资来继续演化自主标准,而是使用了全球通用的LTE标准(TD-LTE)。

当一个网络标准占据了大部分市场份额,使用该标准的厂商面临的竞争压力主要来自使用相同标准的其他厂商,这时网络效应在厂商竞争中不再产生之前的巨大作用,并且该标准的厂商联盟倾向于提高使用该标准的使用门槛,防止更多厂商进入市场。考虑到专利因素,早期使用某一标准的厂商可能会参与标准制定过程,并申请专利,后期出于利润选择使用该标准的厂商则可能会有知识产权方面的支出,早期使用该标准的厂商会获得一定的成本优势。在3GPP组织确立5G标准的过程中,华为、诺基亚、三星、高通等通信设备厂商积极参与到制定5G标准过程中,争取标准制定权,并申请专利。

在分析网络兼容性的影响时,得出的结论是:多数情况下厂商倾向于使用与其他厂商兼容的标准,其中前提假设之一是单一用户只选择一个厂商的产品,该假设适用于通信、电视等需要交纳月租费用的领域,或首次投入较大的领域如电子游戏机等,必须缴纳的成本促使用户在满足自己需求的情况下尽量选择少数量的厂商,以达成本最小化。但是在不需要用户缴纳较高成本的领域,如电子商务、社交媒体,网络兼容性带来的好处就不会那么明显,因为用户可以同时使用多个网络,以获得效用最大化。而在电子商务、社交媒体领域,不同厂商的产品往往互不兼容,甚至同一厂商旗下功能相同的产品也不兼容,如QQ和微信,造成这种情形的原因可能是对于此类互联网公司来说,新用户的边际成本非常小,成本优势对竞争影响较小,竞争优势往往取决于网络规模的大小。如果大厂商与小厂商共享了网络效应,小厂商在很短时间内获得与大厂商相同的优势,相当于大厂商为自己树立了一个相同规模的对手。

四、网络互补产品的博弈策略

上述分析假设网络厂商的产品可直接为用户使用,但很多情况下还需要有其他厂商提供网络的互补产品,才能为用户提供服务,单独的网络产品或互补产品对用户都没有价值。如下述场景中,网络产品A1和A2,为A1和A2网络提供的互补产品包括B1,B2,……,Bn,最终为用户提供的产品C=A+B。A1和A2的网络互不兼容,B1,B2,……,Bn可以选择A1的网络标准提供产品,也可以选择A2的网络标准提供产品,或者同时为两个标准开发两款产品。如图5所示,B1选择了A1的网络标准生产产品,B2选择了A2的网络标准生产产品,Bn-1和Bn选择了两个网络标准生产产品。

在很多情况下,用户得到的产品D的品质不等于A的品质加上B的品质,而是等于A和B品质的孰低者[2],即

例如在通信领域,网络质量和设备通话质量有一项较差的话,都会造成通话质量降低。参考伊科诺米底主要基于性能指标的考量[6],根据实际情况,可以将公式修正如下:

其中qAp和qBp是产品A和B的性能品质,qBe是产品B的体验品质,如艺术品质、效率品质等。

用户支付价格等于A的价格加上B的价格,即PD=PA+PB。这种情况下生产B产品的厂商面临三阶段博弈模型:

第一阶段,厂商选择产品使用A1的网络标准还是A2的网络标准,或者是针对两个标准均生产产品,在现实中,如果产品只采用了一种网络标准,可能会获得网络厂商更大力度的支持,但其市场份额的上限由该网络的市场份额决定。如果没有该项支持的话,B产品厂商理性选择是针对两个标准均生产产品,可以扩大市场份额。在2010年苹果公司的Iphone4手机进入中国市场时,选择了与中国联通合作,只支持联通的3G网络(WCDMA制式),刺激了联通新用户入网量,与此同时联通也推出了优惠的套餐条件,平均每月缴纳286元话费,缴纳2年(合计6 864元),即可免费获得16G版本的苹果4手机,苹果4手机一时供不应求。

第二阶段,厂商选择产品的品质。产品B的总体品质qB等于性能品质与体验品质之和:

由公式(6),产品B选择的性能品质qBp应小于等于qAp,例如在电子游戏领域,游戏厂商推出的游戏应基于游戏机的性能開发,如果游戏性能超过了游戏机性能,用户也将受限于游戏机性能而无法体验到更高的游戏性能。

在上式中,m,k,PA为已知项,若实现产品B的毛利率最大化,qBp应等于qAp,并且尽量提高产品的体验品质。以苹果4手机为例,与同期3G手机相比,并没有更好的通信质量和更快的传输速率,但是其IOS系统的流畅性和应用商店的开放性使其获得了更好的使用体验,进而在市场上获得了成功。

第三阶段,厂商选择价格。如厂商寻求利润最大化,需要考虑的因素包括用户的需求模型,即有能力支付特定价格下用户的数量;以及产品在特定品质下厂商制订的价格。为了获取更高的毛利率,厂商可以生产品质更高的产品,但是产品价格也随之提高,有能力支付更高价格的用户数量有所降低。即厂商需要在产品品质和产品销量之间做出平衡。如果产品品质较难客观比较的话,不同用户衡量出的产品品质不一致,厂商对产品的定价空间较大,例如电脑软件;如果产品同质化明显,品质容易量化,厂商对产品的定价空间较小,例如安卓系统的手机。

五、数字产品利用网络效应策略

电信服务传输的信息中,有一部分是需要付费的数字产品。数字产品与实体产品最大的区别在于数字产品复制成本为0,成为盗版问题最大的领域之一。针对盗版,数字产品厂商采用软件联网、加密软件等手段对抗盗版厂商,并且也从法律上获得了支持,对盗版厂商进行惩罚。但是盗版厂商也在不断破解软件的加密技术,同时各国执法者联系并不紧密,跨国发现以及打击盗版厂商是耗时耗力的工作。这里将简要探讨数字产品厂商如何利用网络效应对抗盗版产品的博弈策略。

将正版商品表示为H,盗版商品表示为L。考虑到使用稳定性、后续的服务和升级等因素,假设正版商品的出厂品质(未考虑到后续的网络效应)QH高于盗版商品出厂品质QL,QL=q·QH,q<1。正版商品价格为PH,盗版商品价格为PL。正版商品后续可享受到的网络效应为NH,盗版商品可享受到的网络效应为NL,NL=n·NH,n<1。

一个简单的消费者效用模型即为:

在很多现实情况下,用户下载盗版数字商品不需要支付费用,盗版厂商可能通过建立网站获取广告费用或是不以直接获取经济利益为目的进行破解和传播,如展示黑客组织技术能力等,所以PL可按照0计算。公式(14)即为

如数字商品功能不需要联网,并且没有网络效应,用户的净效用为UH=QH-PH。如果厂商不考虑盗版商品,会选择QH>PH,即净效用为正的情况下用户即会购买商品,但在盗版商品存在的情况下,只有QH≥PH/(1-q),用户才会选择购买正版商品,这将使厂商在产品品质相同的情况下降低定价,降低企业利润,进而阻碍投入创新,或者厂商加强数字商品的加密手段和对盗版厂商法律诉讼力度,使q值接近于0。从之前经验来看,使用非联网的加密技术总是会被黑客组织破解,即使像微软这样技术实力强的企业也难逃产品被盗版的命运。如果使用联网的加密技术,但是商品功能本身不需要联网的话,会使用户在使用时必须联网验证,一是对用户造成麻烦,二是减少了商品的很多应用场景,即QH降低,合理的PH值也将降低。

如果数字商品可产生网络效应,正版厂商对抗盗版商品的手段会更加丰富和有效。正版厂商除了可以采用对商品本身进行加密的手段外,还可以对其联网功能进行验证。联网验证比单纯的软件加密更难破解,因为联网验证会对正版用户ID在同一时间登录的设备数量进行限制,即使破解了软件的加密手段,但是在使用联网功能时,由于没有正版用户的ID或盗用正版用户ID已达到登录设备数量上限时,盗版用户将无法享受数字商品的网络效应,即n值很小,接近于0。公式(15)即可改为:

q值受限于商品本身加密技术,厂商不应对加密技术水平估计过高,应当估计到即使在最差的情况下,即q=1的情况下,商品还应该有市场空间,即NH=PH。厂商的策略就是强化数字商品的网络效应,这将有效对抗商品的盗版行为,这种对抗盗版的策略在近几年快速发展。过去电脑单机游戏市场是盗版最严重的领域之一,最近十年来发展出了几个游戏平台,其中最主流的是STEAM平台,用户可以在STEAM平台购买正版游戏,并利用平台的联机功能与平台上其他玩家进行联机游戏,单机游戏厂商则借助游戏平台纷纷拓展了联机游戏玩法,虽然在离线模式下仍然有可能会被破解,但即使盗版用户已经在离线模式下玩过该游戏,当联机游戏带来的用户效用超过游戏价格时,很多盗版用户仍然会去平台上购买正版商品,体验联机游戏。如《侠盗猎车手5》的PC版盗版在2015年游戏推出不久就出现了,但截至2019年8月,其累计销量已达到1.1亿份,营收近80亿美元。

在数字信息时代,厂商越来越认识到产品中加入网络元素,利用网络效应增加产品的竞争力和价值的重要性,即使在看似与互动无关的音乐、视频领域,各大网站也加入了弹幕功能让使用者之间可以互动提升网络效应,在一些时长较短的有趣视频中,视频弹幕为用户提供的效用甚至超过了视频本身。

六、结论

本文从微观经济学角度对网络效应进行了分析,包括网络效应影响下的市场均衡,以及不同网络间兼容性对网络厂商的影响,网络互补产品的博弈策略,探讨了数字产品利用网络效应的策略等。

网络兼容性表现为相同网络标准下的产品可以共享的网络效应。在单一网络标准未形成垄断之前,市场上的竞争主要表现为使用相同标准厂商联合体之间的竞争,即网络标准的竞争,厂商会拉拢使用其他标准的厂商加入自己阵营。如果单一网络标准形成垄断,市场竞争主要体现在使用该标准的厂商间的竞争,并倾向于共同排斥新的加入者,提高标准授权门槛。对于用户而言,在用户初始投入较高的领域,用户一般只选择一个厂商的产品,网络兼容性对厂商的影响更突出一些;如果用户切换网络的成本低,用户可以同时使用多種产品,网络兼容性的影响会弱一些。

为网络提供产品的厂商,在营销策略上面临三阶段的博弈模型:第一阶段选择产品使用的网络标准,可以选择多个网络标准或单一网络标准;第二阶段选择产品的品质水平,包括产品的性能品质和体验品质;第三阶段是厂商选择价格。在数字信息时代,厂商越来越认识到利用网络效应增加产品的竞争力和价值的重要性,当网络效应可提升的用户体验达到一定程度时,用户倾向于购买带有网络效应的正版商品,增强产品网络效应因此成为厂商打击盗版产品的有效手段。

参考文献

[1] 吴泗宗,蒋海华.对网络外部性的经济学分析[J].同济大学学报(社会科学版),2002(6):70-77.

[2] Rong, K., Q. Ren& X. Shi. The determinants of network effects: Evidence from online games business ecosystems[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2018: 45-60.

[3] Garcia-Swartz, D D, M. Muhamedagi, D. Saenz. The role of prices and network effects in the growth of the iPhone platform[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2019: 110-122.

[4] Aguilar, D, A. Agüero, R. Barrantes. Network effects in mobile telecommunications markets: A comparative analysis of consumers preferences in five Latin American countries[J]. Telecommunications Policy, 2020(5): 101972.

[5] Wang, W, G. Lyu. Sequential product positioning on a platform in the presence of network effects[J]. International Journal of Production Economics, 2020: 107779.

[6] Economides, N. The economics of networks[J]. International Journal of Industrial Organization, 1996(6): 673-699.

[7] Economides, N., C. P. Himmelberg. Critical mass and network size with application to the US fax market[J]. Stern School of Business, 1995: 95-11.