知识链教学的链式思维课堂培育

2020-12-28骆艳红

骆艳红

【摘要】本文以小学数学计算专题教学为例,通过寻找生长点,将点连成线,从而形成“知识链”,根据学生思维发展的基本特点,教师制定相应的教学策略,引导学生思考,使之走向深度学习,通过引导知识生长点的寻求和延伸,培养学生的链式思维。通过对三年级学生的实验对比分析,有使用链式思维进行再创造教学的班级,其数学思维敏捷度明显提升,计算准而快,该班学生具有良好的思维品质。链式思维的教学方式,不仅能应用于计算专题教学,同样也适用于其它数学专题教学,并可推广应用于基础较为薄弱的城乡结合学校和民办学校中去。

【关键词】生长点;知识链;链式思维;计算教学

链式思维是一种因果思维,一个事物与其它事物是紧密相连的,每个事物都像锁链上的一个环,环环相连。只要提起一个事物,就要想到第二个事物,然后是第三个,一直想到最后一个。迈克尔·波特首先提出了“知识链”的概念,他定义“知识链”为:构成一个知识组织创新周期的一系列互动过程。知识链的起点是原生态的信息,即原始数据与信息,是知识的“生长点”。点是宇宙的起源,是所有事物的最基本组成,是所有事物的基础,而线是由无数个点连接而成的。点动成线,把零散的数学知识点按其内部结构联系连成线;线动成面,使其所学的数学知识系统化;面动成体,将整个计算内容看做一个整体来考虑。数学知识的教学,要注重知识的“生长点”和“延伸点”,要把教学内容置于整体知识的体系当中,注重知识之间的逻辑关系,将相关的知识点“连线”,从而形成“知识链”。在课堂教学中注重数学学习的基础性与连续性,有意识地对数学教材提供的知识进行再创造,从而培养学生的链式思维。

一个个简单的问题组合而成复杂问题,无论是两三位数加减法,还是两三位数的乘除法,或者是其它更复杂的计算题。教学时,我们需要关注学生计算知识的生长点,用知识链的思维整合学生计算基础,为学生搭建知识的桥梁,提高学生的计算技能。因此,我们在新授一个计算内容之前,要先分析该知识的生长点是什么?在前置教学时,应该思考如何链接这些生长点为一个知识链,在计算专题教学时是如何实践的。在小学数学中,低年级的计算知识是整个計算系统的初步基础,也是小学生计算能力的基础。20以内加、减法,整十数加一位数及相应减法,两位数加减一位数、整十数是三年级学生计算的基础。为此,我们就三年级上册“口算两位数加两位数”这一计算教学进行实践。

一、从学情和教材的分析中寻求知识的生长点

知识的生长点就是我们已经具备的相关知识(即已经知道了什么),是学习新知识的前提和基础。我们必须激活学生头脑中新知识的生长点,如果学生头脑中没有新知识的生长点或生长点比较模糊和肤浅,教师要利用先行组织者将生长点植入学生的头脑,以便于把新知识固着在已有知识中。找准学习的难点之处,学生会解“题”了,是否意味着学习就没有困难呢?答案当然是否定的。那么,学生学习的“难点”在哪里?当我们无法确定教学的重难点时,首先应该进行学情调研。找到了学习的“难点”也就找到了学习的“生长点”,教师只有将“教”的重心落到学生“学”的难点之处,才能有效达成教学目标。

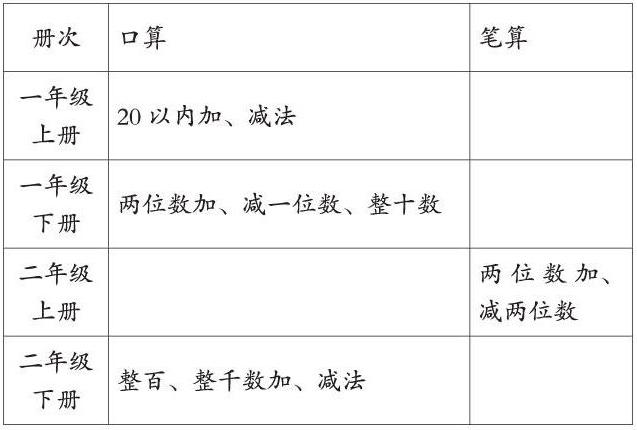

(一)学情分析:分析和了解学生的计算学习,先要清楚计算学习的基本思路:算理(加减法的含义是什么)——运算法则(运算顺序)——基础运算(20以内计算)——突破大数计算(竖式计算)——长期练习形成记忆。研究表明,口算包含了运算思维的高级水平,坚持口算、听算练习、课前口算常规练习等可以夯实学生计算的基础,提升运算的速度和效益。“口算两位数加两位数”这一教学内容的知识点(见下表)是学生学习了口算两位数加整十数、两位数加一位数以及100以内笔算加法的基础上安排的,是前几册100以内口算的延续,属于后续型学习内容。掌握这部分口算,不仅在实际生活中有用,而且是以后学习笔算的重要基础。

1.通过前期测试找准生长点

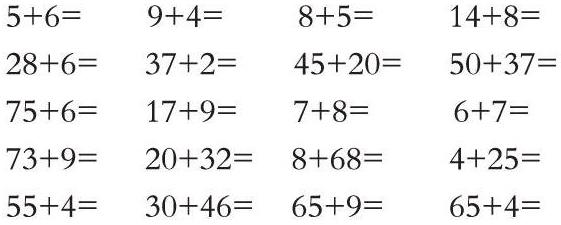

将生长点内容整合成知识链,编制成口算题组,测试三年级学生对于生长点知识的正对率:

5+6= 9+4= 8+5= 14+8=

28+6= 37+2= 45+20= 50+37=

75+6= 17+9= 7+8= 6+7=

73+9= 20+32= 8+68= 4+25=

55+4= 30+46= 65+9= 65+4=

测试结果: 共20题口算, 每题2分,全对率只有59.5﹪。

测试结论:通过新授前的测试,我们发现学生的算术底子比较薄弱,易错的口算题集中在8+68、17+9、28+6三个算式中,学生计算的疑难在于“进位”,这跟前面提到的学情分析是一致的,这也是大多数学生易错的共性。找到了学习的“疑难”也就找到了学习的“生长点”,接下来,我们就利用一位数加一位数进位视算卡片进行了为期一周的视算训练。

2.通过课前训练培养学生的数学思维方法

(1)关于生长点的视算——课前三分钟

师:请同学们拿出视算卡片,30秒读卡,大屏幕计时。

要求:读得又准又快。

生记录:完成( )张。

生:請每桌左边的同学读卡,读卡30秒,大屏幕计时。

要求:右边的同学听,看看读卡的同学读对多少张?读错一张扣两张。

生记录:完成( )张

【设计意图】借助简单有趣的视算卡片活动,强化学生进位加法的熟练程度,提升口算的速度和准确度。

(2)关于知识链的视算导入,复习迁移

师:请同学们看大屏幕进行视算练习,把每题算式的答案快速地写在相应的题号旁。

生视算,记录答案:

① ( ) ④ ( ) ⑦( )

② ( ) ⑤ ( ) ⑧( )

③ ( ) ⑥ ( ) ⑨( )

我做对了( )题

算式:7+9 8+4 9+27 15+8 25+4 32+7 30+33 23+20 15+30

师:指明学生说算法,并归纳算法。

【设计意图】复习铺垫的初衷是通过再现和再认等方式激活学生头脑中已有的相关知识。学生的运算能力是从简单到复杂有层次地发展起来。本节课是建立在两位数加整十数、两位数加一位数的基础上的,但学生的加法进位计算能力又依赖着一年级20以内的进位加法,所以,我们抓住知识的生长点是尤为重要的。

(二)教材分析:教材编排是通过这样一条线进行的:例1教学两位数加两位数的算法问题,教材从解决问题入手鼓励学生通过讨论、交流探索两位数加法的口算方法和算理,鼓励学生交流不同的口算方法,提倡学生个性化学习,培养独立思考的能力,体会算法的多样化,找到适合自己的、合理而简便的计算方法。变“学方法”为主动构建方法,这也是本单元重视的一个学习理念。而我们的教材编排是通过这样的一条线进行的:认识数——数数——10以内计算——20以内不进退位计算——20以内进退位计算——100以内不进退位计算——100以内进退位计算——竖式计算,也就说新知识的学习是通过旧知的迁移,重新构建新知的一个思维过程。

教材是一个整体,进行教学设计,不仅要备一节课,还要备一个单元,甚至一个知识系统。本教学内容是“口算两位数加两位数”,口算教学是小学数学计算教学中非常重要的一个步骤,指的是在不借助任何计算工具的前提下,学生单纯地依靠动脑得出结果。这就需要学生有很强的数学思维能力,而这种思维能力则需要长期的、系统的一个训练过程。因此,我们充分地分析学情、研读教材,在实际教学中须建立知识链的思维。

二、从知识生长点的生长延伸中形成教学内容的知识链

奥苏伯尔的有意义学习理论中提到:“学生认知结构中已有的适当知识对新知识有意义学习起固着作用。”杜威也曾指出:“教师的使命就是把教材解释为儿童的生活经验,指导儿童的经验不断生长,并促使由儿童的现有经验向教材所包含的逻辑经验不断发展。”

根据学生已有的知识状况进行教学是教育心理学最基本的原理。知识生长点是一种根知识,它是知识的本原雏形或胚胎,它是原有认知结构中影响新知识学习的一个最关键的因素。由此可见,数学教学的第一要务就是要知道学生已经知道了什么,并由此确定学生学习内容的生长延伸点,这也是进行数学教学的起点。学生头脑中的已有知识至少包括以下两类:一是已有知识经验是新知识的生长点;其二,已有知识经验可作为获取新知识的工具。找到知识生长点有助于找到新知识的根源,激发探究新知识的兴趣。找到探求新知识所必须的工具,才能使探求新知识成为可能,二者比较而言,知识生长点在新知识的学习中起着更为关键的作用。

本文研究的教学内容的根知识是“20以内的加法”,我们在教学“口算两位数加两位数”时,把学生之前学习过的计算知识点用知识链的思维进行整合。这里谈到的计算知识链是指把学生在一、二年级所学到的计算知识点链接起来。而在这个根知识之后衍生了多个生长点作为分支,我们在新授前,用知识链的思维方式将它们整合起来,实践于两位数加两位数的口算教学当中。

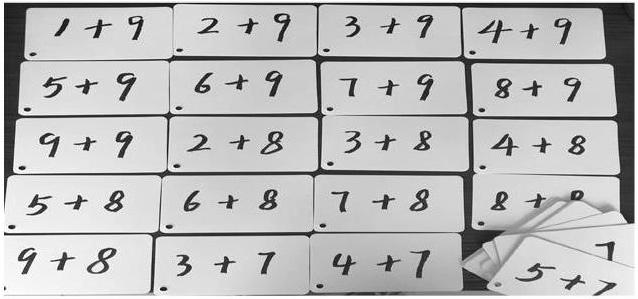

(一)通过视算训练培养学生链式思维的敏捷性

视算是通过眼看题目脑算,直接写出得数或说出得数,它是眼、脑、口、等感官的技能训练,交替使用,激发学生口算的兴趣,增强记忆力,提高学生运算的速度与能力,同时使学生的思维变得敏捷。视算常用到的学具是视算练习卡片,这个我们并不陌生,也是很多一线教师会用到的教具,这是使学生达到计算熟练的常用的一种学习材料,这次我们编制了一位数加一位数进位视算卡片,学生练习时可以看到题目迅速说出得数,从而提高计算进位的准确度与速度。

我们先按顺序熟练后,第二天采取打乱卡片顺序进行测试,实施的方式有:(1)晚上家庭作业一分钟视算训练,家长在旁边听答案,然后记录在作业本上,如,李玉视算1分钟共30张,全对30张。(2)课前三分钟:科代表计时1分钟,全班读卡;老师计时1分钟,A列同学读卡,B列同学记录;老师计时1分钟,B列同学读卡,A列同学记录;(3)课间,开展形式多样的PK赛:可以男女同学PK,也可以是同桌PK赛,还可以是找好朋友进行视算PK。使视算卡片训练开展有趣、有序、有记录。

我们抽样了三年级一班里的五位学生,对他们一周的视算实践进行了比较和分析:

学生们读卡的数量和正确率与次数呈现U型关系,先随着次数增加而递减,后随着次数增加而递增。思维敏捷性是思维的品质之一,在视算训练的过程中,学生的思维的灵活性逐渐增长。学生在有序、持续、系统的视算训练中,在大脑里形成记忆,所以反应迅速;在训练中,学生能熟练掌握计算规律和技巧,所以在快速的同时作出正确的判断。只有具备高度发展的灵活而又广阔的思维,才能在思考时周密而迅速地作出结论。

(二)通過专项训练培养链式思维的递进性

用知识链的思维方式将生长点内容进行整合,编制成口算专项题两组进行强化练习,分别在一周视算训练的同时进行两次训练:

7+9= 2+8= 6+8= 40+39=

10+44= 48+20= 75+9= 30+25=

5+84= 7+45= 73+8= 62+30=

35+6= 79+4= 5+7= 4+17=

58+40= 34+40= 65+6= 82+7=

训练结果(1):共20题口算,每题2分,全对率有76.2﹪,较之两天前的全对率提升了14.2﹪。

23+6= 52+6= 41+8= 23+40=

30+46= 58+20= 3+8= 4+9=

5+7= 75+6= 52+4= 4+79=

65+4= 30+25= 44+3= 20+64=

32+20= 38+50= 73+9= 84+8=

训练结果(2):共20题口算,每题2分,全对率有95﹪,较之第一次的全对率提升了35.5﹪。

训练结论:基于生长点的专项训练,借助视算卡片的读卡训练方式,在此期间分别进行两次计时训练20题,学生的全对率逐渐上升,视算对学生的计算速度和准确度都起到了重要的作用。学生的生长点得以很好的解决,进行新授“两位数加两位数的口算”就水到渠成了。

三、知识链思维培育的课堂实施成效分析

叶圣陶先生曾指出:“凡为教者必期于达到不须教。”陶行知先生也曾说:“我认为好的先生不是教书,不是单纯的教学生,而是教学生如何进行更加有效的学习方式。”这就是说在教学过程中,不能只是教会学生一些必要的知识,而是要教会学生学习的方法,这也是现代教育学理论发展的必然结果,也是当今教育界,教育学家研究与发展的共识。

在新教材观的主张下,数学教学的目的不再仅仅是传授知识,更重要的是让学生掌握学习的方法,体会数学的基本思想和思维方式,培养学生终身学习的愿望和能力。在教学工作中,教师除了要进行基础的教材内容的教学之外,还需要为学生提供高效课堂构建的策略培训。教师预设学生在学习“口算两位数加两位数”时所遇到的问题,将“相同数位对齐数字”“从右往左依次相加”“满十向前一位进一”等知识点链接起来,形成一个知识链思维框架,对学生整个基础计算过程进行训练。当学生形成敏捷的数学思维后,我们在新授完毕时进行了连续三天的题组专项训练,使学生形成良好的计算思维品质。

我们对三年级的两个班进行新授后的测试,题目如下:

三(1)班为完成了知识链训练的班级,三(2)班为没有进行知识链训练的班级,结论如下:

从同质的两个班进行教学观察,以两个班的测试结果作为分析导向,我们发现将学生学习知识的生长点连线成一个知识链,在新授前进行有组织、有计划、有系统地植入教学中,学生在持久的时长里将此“进位”的计算技能熟练且准确,同时对知识链中非“进位”的加法计算也再次熟练了。在这个过程中,学生的数学学习能力和数学思维在这样科学及有序的训练中得到了提升。

荷兰的数学教育家弗赖登塔尔认为数学教育方法的核心是学生的“再创造”,这和我们常说的“发现法”等相似。弗氏认为:“数学实质上是人们常识的系统化,每个学生都可能在一定的指导下,通过自己的实践来获得这些知识。”基于以上观点,我们需要遵循数学教育以“再创造”方式来进行的一个原则,那就是我们在计算教学中运用知识链教学的链式思维,在数学课堂上让学生学会在已有知识点的基础上进行再创造,使点连线,使线成面,使面成体。本研究的创新点是教师树立新的教学观念,把基于本教学内容生长点的相关计算知识点进行连线,使学生形成良好的思维品质,提高学生的思考能力、计算能力以及处理学习新知识的能力。我们将此研究对基础较为薄弱的城乡结合小学和民办小学进行辐射,力图以知识链思维方式改变一线教师授课的局限性,同时在基础教育的过程中向学生逐步渗透知识链的数学思维,从而让学生会用数学的思维来解决生活中的问题。本文的实践和应用以小学数学计算专题为例,经过实践已成功,我们同样可以推广在其他数学学习专题上,将其它数学专题教学也连线成一个个知识链,形成良好的教学生态,提升学生的数学学习能力和思维能力。

[本文系2018年度广州市花都区教育科研规划课题“小学数学低年段视算训练的实践与研究”(课题批准号:HDJYKY2018C010)的研究成果之一]

参考文献:

[1]皮连生,杨心德,吴红耘.学与教的心理学[M].上海:华东师范大学出版社, 2012.12.

[2]杨丽君.小学生计算能力的调查分析及提升策略[J].小学教学研究,2018.11.25.

[3]王光明,范文贵.新版课程标准解析与教学指导[S].北京:北京师范大学出版社, 2012.

[4]卢江,杨刚.义务教育教科书数学教师教学用书[M].北京:人民教育出版社, 2016.

[5]钱亚芳.基于儿童视角的小学低段计算教学研究[J].小学教学参考,2017(8).

[6]许志坚.转变研究视角创新备课方式[J].小学数学教育,2019(4).

[7]黄晓学.论知识生长点与数学说课[J].中学数学教学参考,2006(11).

[8]邱学华.邱学华怎样教小学数学[M].江西人民出版社,2016.4.

[9]李连勋.数学教学中“点——线——网”的思维模式构建[J].成长之路,2011.1.25.