二次开发:初中语文名著阅读的有效教学策略

2020-12-21赵武杰

赵武杰

摘要:名著阅读是新一轮语文课程改革的重要内容。名著阅读教学的有效性,是统编初中语文教材革新的落实重点和实践难点。以《朝花夕拾》的阅读和教学为例,对学生阅读低效现状进行研究分析,以适当统整和二次开发为解决路径,提出了基于有效性的名著阅读教学设计策略:初中一体化开发设计、读写结合式开发设计、主题探究式开发设计。名著阅读多元评价方式主要包括:重视自主评价的激励导向、重视外部评价的正面导向。

关键词:名著阅读;有效教学;文本开发;初中语文教学

中图分类号:G633.3 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2020)11B-0076-04

部编初中语文教材中,名著阅读板块的比重明显提升,教读方法进一步明确,这对于推动语文课程改革、提高学生语文核心素养具有积极意义。名著阅读教学的有效性,是统编教材名著阅读指导思想落地的重要保障。但在实际教学中,这方面是存有问题和障碍的。因此需要教师从学情出发对名著阅读教材文本进行合理的二次开发。

一、经典名著低效阅读的现状破解

(一)低效阅读的现状及缘由

《朝花夕拾》为部编语言教材七年级上册必读名著。人教社王本华曾说,“统编语文教材特别注意课内与课外的结合补充”,“课内学了《从百草园到三味书屋》,名著导读就推荐了整本书《朝花夕拾》”[1]。这一理念在教学实际中并没有得到很好的落实,七年级学生的整本书阅读仍然是不充分、不深入的。原因有二:

其一,人生阅历的缺乏。鲁迅“写作《朝花夕拾》的时候,正是他思想变化最为激烈的时期”,他于中年时重温童年时代,“开始以更复杂和开阔的成年人眼光审视成长经历,并与时代的关照结合起来。”[2]以七年级学生人生阅历来看,有些篇章是艰晦难读的。即便如《从百草园到三味书屋》,它亦有深沉的寄托。

其二,教材次序的阻碍。除《从百草园到三味书屋》外,鲁迅其他文章都是在《朝花夕拾》之后出现在教材中的,如散文《阿长与山海经》《藤野先生》,小说《社戏》《故乡》等。相比于单篇精读,整本书阅读的难度是略高的。如果先学散篇,再来整本阅读《朝花夕拾》,则会发现鲁迅不少小说都有生活的依照,读书时或有“他乡遇故知”之感。比如对照《社戏》《故乡》等,我们就会理解鲁迅对底层人物“怒其不争的冷峻批判的背后,正是对这些被损害者的‘哀其不幸的温暖的爱”[3]。这既可以凸显小说反映社会现实的功能,也能让读者品味鲁迅念念不忘而“夕拾”的“朝花”有怎样的回响。但是七年级学生在阅读《朝花夕拾》时,难以有这种贯通畅快的阅读体验。

(二)教材文本二次开发角度

“名著本来就是大部头的,课堂教学不容易处理”,“只有与其他教学内容进行统整,才有可能化难为易。”[4]名著阅读教学的独特性决定了要想取得理想的教学效果,必然需要“教学统整”,换言之就是需要对教材文本进行二次开发设计。笔者参与的江苏省教育科学“十三五”规划课题提出课程(教材)校本化二次开发的几个角度:第一,基于教学需求,重新布局调整;第二,基于校情学情,适切拓展深化;第三,基于教学效率,整合专题学习;第四,基于问题导向,融通跨界学习。

“教师必须确立效果为重的意识和学生(学习)为本的意识,要重在看教学的实际效果及学生的发展。”[5]初一学生读《朝花夕拾》大多浮光掠影,未含其英,咀其华。有鉴于此,《朝花夕拾》的阅读教学,尤其可以引用上述二次开发角度中的前三种,指向有效教学和学生本位,以发挥教材的适切性。教师在开发设计中也必须要做到“三个尊重”,即尊重学生的阅读发展状态,尊重经典名著的本质内涵,尊重学习认知的基本规律。

二、名著阅读有效教学的开发设计策略

名著阅读教学要注重“引导学生由浅层次的信息分辨到深层次的内容和形式的理解、诠释和运用,由浅阅读到深阅读”[6]。学生本位的有效教学观指引名著阅读教学走向多元化、阶梯式开发设计。以初中三年这一完整的学习周期来开展整体性、阶梯式设计,可以让名著阅读随着生命成长同频共振。这才能真正消除学生与经典名著间的隔膜。下面以《朝花夕拾》为例谈多元化开发设计几种思路。

(一)初中一体化开发设计

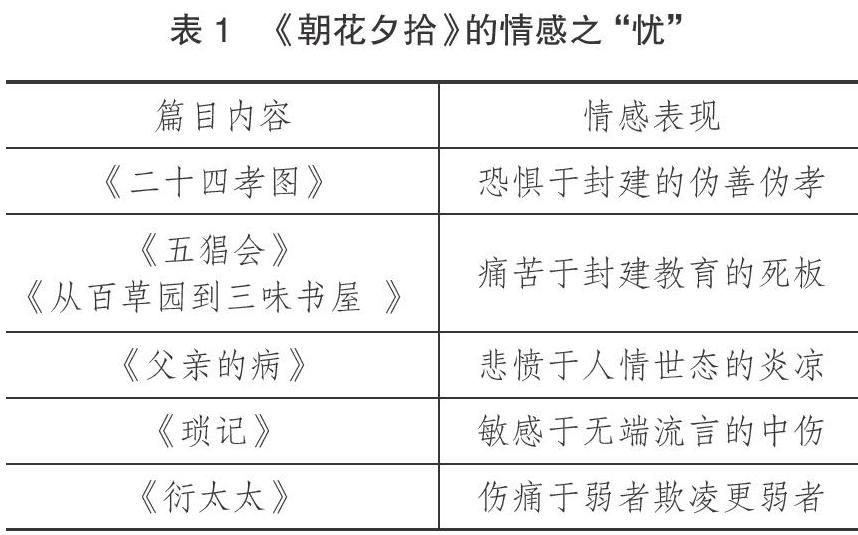

初一年级,学生读《朝花夕拾》以内容为主,立足童年视角,以书中所记叙的“乐”与“忧”为阅读靶向,侧重于阅读的温度。阅读方法以“逐篇精读”为主,可采用绘图表等方式,把握散文的主要内容,并提炼不同篇章中的共性。例如,“百草园”是“我”童年的乐园,那里有自然动植物之美,体现了丰富多彩的自在生活;《山海经》为“我”打开一扇神奇的窗口,呈现出光怪陆离的世界,体现了好奇心的满足;“五猖会”是孩子心目中热闹有趣的活动,满足了孩子的猎奇心理;阿长的故事新奇有趣、生动惊悚,是一场冒险之旅;课堂上做绣像让枯燥的课堂多了许多生趣;雪地捕鸟、塑雪罗汉让冷寂的冬天也变得有情趣、有温度。但是,在这之外也有通过对比突出的“忧”,见表1:

初二年级,学生读《朝花夕拾》以时间为轴,立足发展视角,以书中记叙的“变化”与“求索”为阅读靶向,注重阅读的广度。阅读方法以“选读跳读”为主,可采用绘制时间轴的方式,把握散文的脉络走向,初步探求《朝花夕拾》所呈现的作者成长经历和励志元素。例如,鲁迅离开故乡,到别处去寻“不一样的人”。从陆师学堂到水师学堂,再到东京,却发现“东京也无非是这样”。在仙台,迎来了鲁迅的重要人生转折——改医从文。改变的只是医学学科,其“醫治”国人的初心并未放弃。这以后的鲁迅则通过他的文字去唤醒世人。国民弊病早已镌刻在童年时代的所见所闻所感中,那时的求索之志造就了后来的鲁迅。

初三年级,学生读《朝花夕拾》以内涵为本,立足愤争视角,以书中隐含的“彷徨”和“呐喊”为阅读靶向,注重阅读的深度。阅读方法以“对比阅读”为主,通过与作者其他小说的分析比较,构建初中阶段鲁迅文学作品的整体赏读。《朝花夕拾》是在《彷徨》《呐喊》等作品之后创作的。童年的经历感受对鲁迅有着深远的影响。作者“以笔从戎”走过半生,又回归少年。《朝花夕拾》中可以找到鲁迅呐喊与批判的源头。鲁迅“以追忆与体验代替思索与批判”,“呈现给读者一个久藏的未被现实黑暗沾染与侵蚀过的纯净心灵世界”,“通过这样的呈现,以温和的方式唤醒与救赎国民的灵魂”[7]。这和他在《呐喊·自序》所写的“不免呐喊几声”的作用一致,都是“聊以慰藉那在寂寞里奔驰的猛士,使他不惮于前驱”,自励而励人。

在三年一体化开发设计的逐步推进下,学生在初中阶段对《朝花夕拾》的认知深度可以达此层次。

(二)读写结合式开发设计

学生“写”的层次和水平,是靠其“读”的层次和水平来支撑的。对于《朝花夕拾》的阅读,可以嵌入写作设计。

首先,立足教材,融合写作与名著阅读专题。教师可以配合一体化开发设计,结合部编教材写作要求,引导学生撰写读后感、人物小传、演讲稿、研究性学习论文等,积累形成自主阅读成果集。这样可以增强学生对名著内容的掌握理解,促进内化吸收。

其次,侧重实践,设计个性化读写结合案例。《朝花夕拾》实为镜鉴,鲁迅记叙抒写中检视过往。有学者指出,“鲁迅在《朝花夕拾》中塑造了两个自我形象:一个是早年鲁迅,一个是中年鲁迅”,“早年鲁迅与中年鲁迅在文本中相互合作,共同回答了鲁迅对自我生命审视的根本问题[8]”。受此启发,我们可以设计让“天真而又敏感的少年、热情而孤独的青年”的早年鲁迅,与“尖刻的批评家、细密深沉的作家、学贯中西的学者”的中年鲁迅进行对话,加深学生对作者内心世界的体悟。例如:

1.早年鲁迅:你觉得辛苦吗?

中年鲁迅:辛苦(吸烟)。

早年鲁迅:那你为什么______________?

中年鲁迅:我想___________________。

2.中年鲁迅:我要谢谢你。

早年鲁迅:谢谢我什么?

中年鲁迅:谢谢你_________________。

3.中年魯迅:我想跟你说一声对不起。

早年鲁迅:对不起什么?

中年鲁迅:______________________。

早年鲁迅:______________________。

再次,着眼运用,设计片段仿写,提升写作能力。例如在《从百草园到三味书屋》中“长妈妈”讲百草园中“美女蛇”的片段中,作者转换了多种记叙主体视角,有长妈妈的视角、书生的视角、老和尚的视角、听众“我”的视角等。多维视角让一段叙事生动有趣。这是值得学生去学习和借鉴的写作方法。再如,在《阿长与山海经》中的先抑后扬的写人手法也是可以进行仿写的。

(三)主题探究式开发设计

第一,立足部编教材,指导专题学习。部编语文教材七年级上册设置了《朝花夕拾》阅读的三个探究主题:“鲁迅的童年”“鲁迅笔下的那些人物”“鲁迅的儿童教育观念”等。这三个主题涵盖广、适应性强,学生在主题的指引下也容易找到相关内容,有章可读,有话可说。因而,教师能够有效组织学生开展读书分享活动。

第二,立足学生学情,开发遴选专题。教师需以素养培育的有效性为导向,开发一系列贴近学生、富有语文味的专题。

专题一:“乐园”。《从百草园到三味书屋》中写到“百草园”是鲁迅年少时的“乐园”,《社戏》中写到随“母亲”归省去的“平桥村”是“我”的乐园。这就有了比较的空间:两个乐园“乐趣”的异同,荒园和偏僻的村落成为“我”的乐园,背后反映了什么。这些问题都可以激发学生自主探析。

专题二:“孩童”。鲁迅作品中有很多孩童形象。散文中的“闰土”,小说中的“闰土”就有很多值得探究的地方。另有《社戏》中的“双喜、阿发”,《故乡》中的“水生、宏儿”,甚至《孔乙己》中围着“孔乙己”的那些孩子等,他们的形象以及作用都是不容忽视的。

专题三:“矛盾”。矛盾的呈现让作品更有张力。挖掘《朝花夕拾》中的一些矛盾之处也能加深学生的理解,甚至得出新解。例如《五猖会》中,就有“我”想去看会戏而“父亲”偏要“我”读书的矛盾,以及“我”盼望看戏和“我”最终看了会戏却索然寡味的矛盾;《父亲的病》写了在“父亲”临终前,“我”拼命地喊和“我”想让他得到安宁的矛盾;再如“衍太太”在孩子和大人面前言行不一,以及“我”对其前后认识的矛盾等。在《藤野先生》中,“我”面临的矛盾与纠结的情形更多。其实这些矛盾是打开鲁迅复杂内心世界的一把钥匙。

三、名著阅读多元评价方式的有效建构

经典名著阅读的难点在于阅读是否有效。评价是不可或缺的一个重要环节。而评价并非简单的判定,它的“主要功能是改进或形成,而不是鉴定或选拔,它的直接目的是为教师改进教学或学生后续学习提供全面而具体的依据”[9]。教师应该注重发挥评价的导向作用,善用多元化评价,提升学生在名著阅读中的获得感、成就感,激发阅读经典名著的兴趣。

于内而言,教师应重视自主评价的激励导向。学生所撰写的读书报告,所画的思维导图等,都可以算作阅读成果。教师在引导学生阅读的过程中,举办不同范围的成果展览,把阅读任务从外部要求转变为内在需求,激发阅读内驱力。无形的和过程化的自我评价对于阅读有着不可取代的作用。

于外而言,教师应重视外部评价的正面导向。外部评价相比自主评价更具显性特征。因此教师对学生阅读过程中的直接或间接评价都需要审慎客观,基于以下三个方面的原则进行。

其一,“点亮亮点”原则。学生阅读的水平是有所不同的,但是都有其能力区间内的优点和亮点。教师应善于发现这些亮点,并通过这些亮点去培养学生的阅读兴趣和阅读意志。初中阶段,学生的身心发展水平有限,与其关注他们普遍性的不足,不如带着更多欣赏的眼光去发现他们灵光一现的精彩,发挥正面引导的作用。

其二,“存在合理”原则。一千个读者就有一千个哈姆雷特。读书有自己的心得体会是最为值得肯定的。不同的学生对于名著的切入视角是不同的,横看成岭侧成峰,得出的结论、受到的启发都有差异。教师在这个过程中客观看待并小心呵护这些差异,让学生固定的阅读有自由的空间。

其三,“发展评价”原则。阅读是循环往复而又温故知新的过程。对学生阅读的评价也就自然应该在发展的视阈内展开。一方面,我们从现实的角度看到客观常态;另一方面,从发展角度看到可以提升的空间。教师既要尊重学生的阅读感受,又要有符合其阅读感受的指导引领。通过这一本书的阅读打开更多窗格,开拓更广的领域,畅潜更深的水域,阅读就有了根系,具备了自我生长的能力。

名著阅读是阅览也是浸润。在既定的格局内有效统整,有机开发,才会焕发经典名著的魅力神采,使其真切而长久地伴随、滋养学生生命成长。

参考文献:

[1]王本华.名著阅读课程化的探索——谈谈统编语文教材名著阅读的整体设计与思考[J].语文学习, 2017(9):5.

[2][3]王永祥.“朝花”而“夕拾”中欢欣与悲怆相交织的童心之歌[J].红岩, 2015(2):186,188.

[4]王本华.名著阅读课程化的探索——谈谈统编语文教材名著阅读的整体设计与思考[J].语文学习, 2017(9):6.

[5]余文森.有效教学三大内涵及其意义[J].中国教育学刊, 2012(5):43.

[6]李卫东.整本书阅读教学的几种偏向[J].中学语文教学, 2018(1):10.

[7]赵娟.灵魂的炼狱与憩园——《野草》与《朝花夕拾》比较分析[J].无锡商业职业技术学院学报, 2017(2):102.

[8]王为生,邹广胜.谈《朝花夕拾》的自传性与鲁迅的自我塑造[J].现代传记研究, 2018(1):103.

[9]崔允漷.有效教学:理念与策略(下)[J].人民教育, 2001(7):42-43.

责任编辑:石萍