豫皖小麦田麦根腐平脐蠕孢交配型基因检测

2020-12-17李光宇李田田李洪连耿月华

李光宇,李田田,李洪连,臧 睿,徐 超,耿月华,张 猛

(河南农业大学植物保护学院,河南郑州 450000)

麦根腐平脐蠕孢[Bipolarissorokiniana(Sacc.) Shoemaker]是一种可以引起禾谷类植物根腐病、叶斑病、斑枯病和籽粒黑点等病害的病原真菌[1-3],其分布于世界上很多国家[4-5]。近年来,由于秸秆还田措施的实施、耕作制度的改变以及气候的变化[6],小麦根腐病的发生在中国不断加重,尤其在黄淮地区,已经成为了小麦生产上的重要问题[7]。麦根腐平脐蠕孢在小麦的整个生育期内均可侵染小麦导致病害,该菌在田间主要以菌丝体或分生孢子存活于带菌种子、土壤或病残体组织,其中分生孢子在病害侵染循环中起着重要作用[8]。在自然条件下,麦根腐平脐蠕孢主要以无性态分生孢子侵染为害。

研究证实,子囊菌交配型基因(mating type gene, MAT)具有一定的广泛性,其编码的产物是调控子囊菌有性生殖的重要转录因子[9]。子囊菌交配型基因对真菌的生殖基因表达与调控具有重要意义。同宗配合子囊菌通常触及单个遗传座位,交配型基因的编码产物具备转录因子的功效,主要调控真菌有性生殖相关的一系列生命过程。然而,对异宗配合子囊菌的有性阶段研究更具挑战性,旋孢腔菌属(Cochliobolus)的大多数物种为异宗配合型。文景芝和陆家云[10]对中国17种植物上的B.sorokiniana进行了有性孢子诱导试验,发现子囊孢子的产生受培养基、温度、pH值的影响。Zhong和 Brian[11]对麦根腐平脐蠕孢的交配型基因开展了详细的研究,发现C.sativus有两个交配型基因,分别为MAT-1(2 681 bp)及MAT-2(2 547 bp);将其与近似种B.maydis进行同源比对并设计了针对B.sorokiniana的MAT-2基因HMG(high mobility group domain)的特异性引物,可特异性的扩增270 bp的HMG片段。绝大多数半知菌的有性态属于子囊菌门,寻找半知菌所对应的有性态一直是真菌学研究的热点。本研究拟对中国河南、安徽两省小麦田分离到的33株麦根腐平脐蠕孢群体进行MAT基因型探索,为该菌的遗传学研究及病害生态防控奠定基础。

1 材料与方法

1.1 试验菌株获取

于2017-2019年在河南、安徽不同地区于小麦扬花期采集小麦根部土壤(2~5 cm土层)及病叶标本。土壤采集参考翟妮平[12]方法。土壤样本采用稀释平板法[13]、病叶通过组织分离方法[14]获得目的菌株,分别挑取单个分生孢子进行纯化,共获得麦根腐平脐蠕孢菌33株。

1.2 HMG片段的检测

DNA提取:利用无菌打孔器(直径5 mm)将分离菌株的单孢纯培养物制成菌饼,放入PD(potato dextrose)液体培养基中,于25 ℃下震荡(140 r·min-1)培养5 d;收集菌丝,加入液氮进行冷冻干燥并磨碎,参照Zhong[15]的方法提取病菌基因组DNA。用Zhong[11]设计的引物CsPrimer1(5′-AAGGCTCCCCGCCCGATGAAC-3′;5′-CTCGGCGTGTACTTGTAGTTGGG-3′)和方法进行PCR扩增,DNA模板浓度为5 ng·μL-1。取5.0 μL的扩增产物用1.5%的琼脂糖凝胶进行电泳检测,有扩增条带的为MAT-2基因,未扩增出条带的为MAT-1基因。

1.3 形态学观察和致病性测定

对分离获得的33株麦根腐平脐蠕孢菌株参照Leng[16]的方法进行菌落形态观察、显微形态特征观察,于产孢旺盛期制玻片、拍照,记录产孢结构特征、孢子形态及大小,并进行致病性测定。

1.4 构建系统发育树

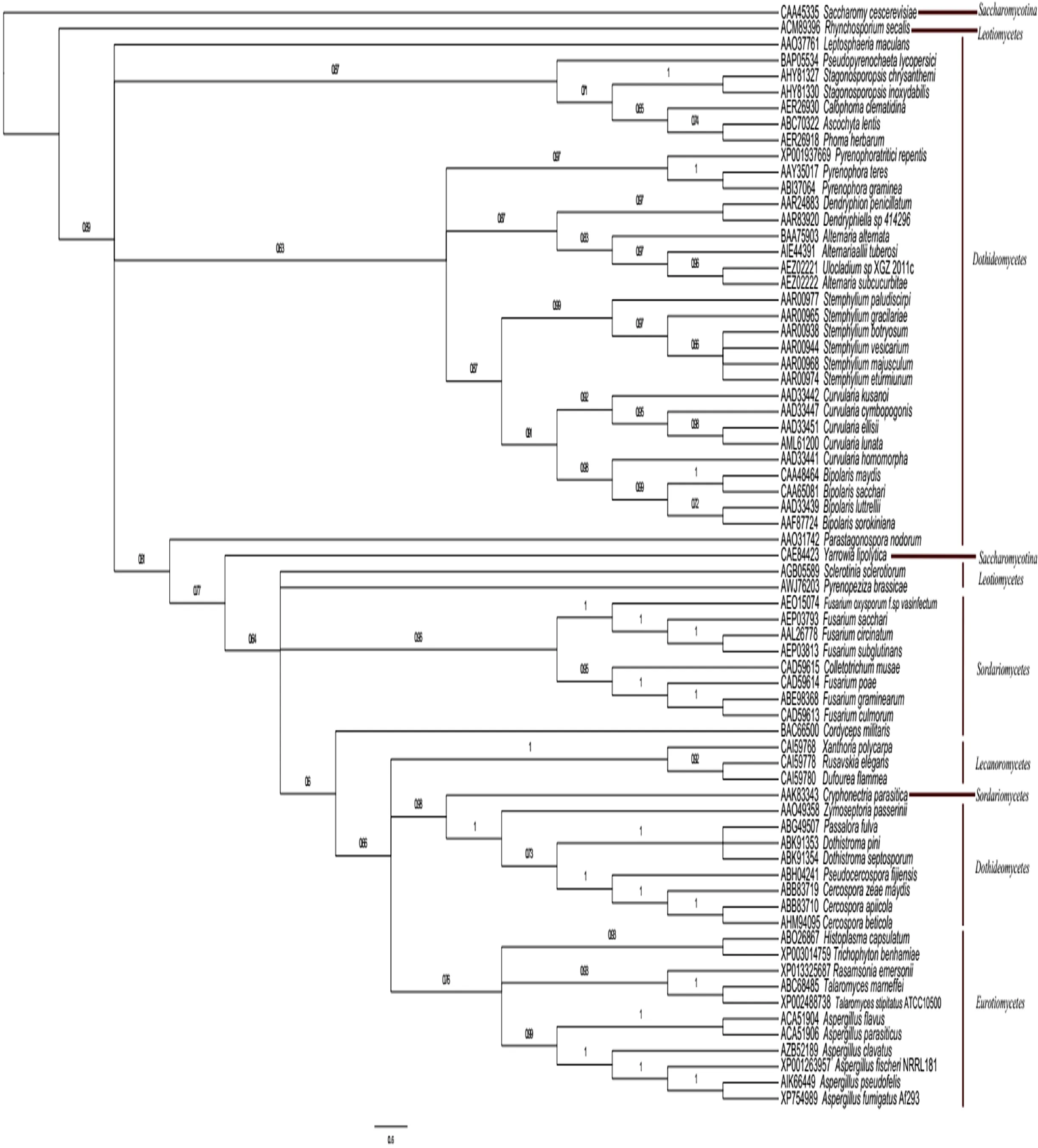

通过同源比对的方式在NCBI(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/)的数据库里选取含有MAT-2基因的子囊菌不同类群69个菌株,进行MAT-2蛋白质的氨基酸序列分析,用贝叶斯法构建MAT-2基因的系统进化树。

2 结果与分析

2.1 PCR检测结果

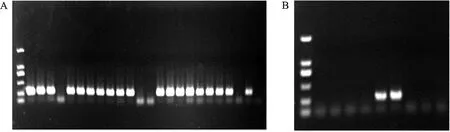

对33株麦根腐平脐蠕孢菌进行MAT基因PCR扩增发现,有21株检测出目的条带(图1),大小一致,均为270 bp左右,其中来自河南的有L1、L2、L3、L6b、L6w、L8、L11、L12、L13、L14、L17、L18、L19b、L19w、14,来自安徽的有1、2、3、4、6、15,均为MAT-2型菌株。其余12株无目的条带,为MAT-1基因型菌株。群体基因型MAT-2∶MAT-1为7∶4。

2.2 菌落形态

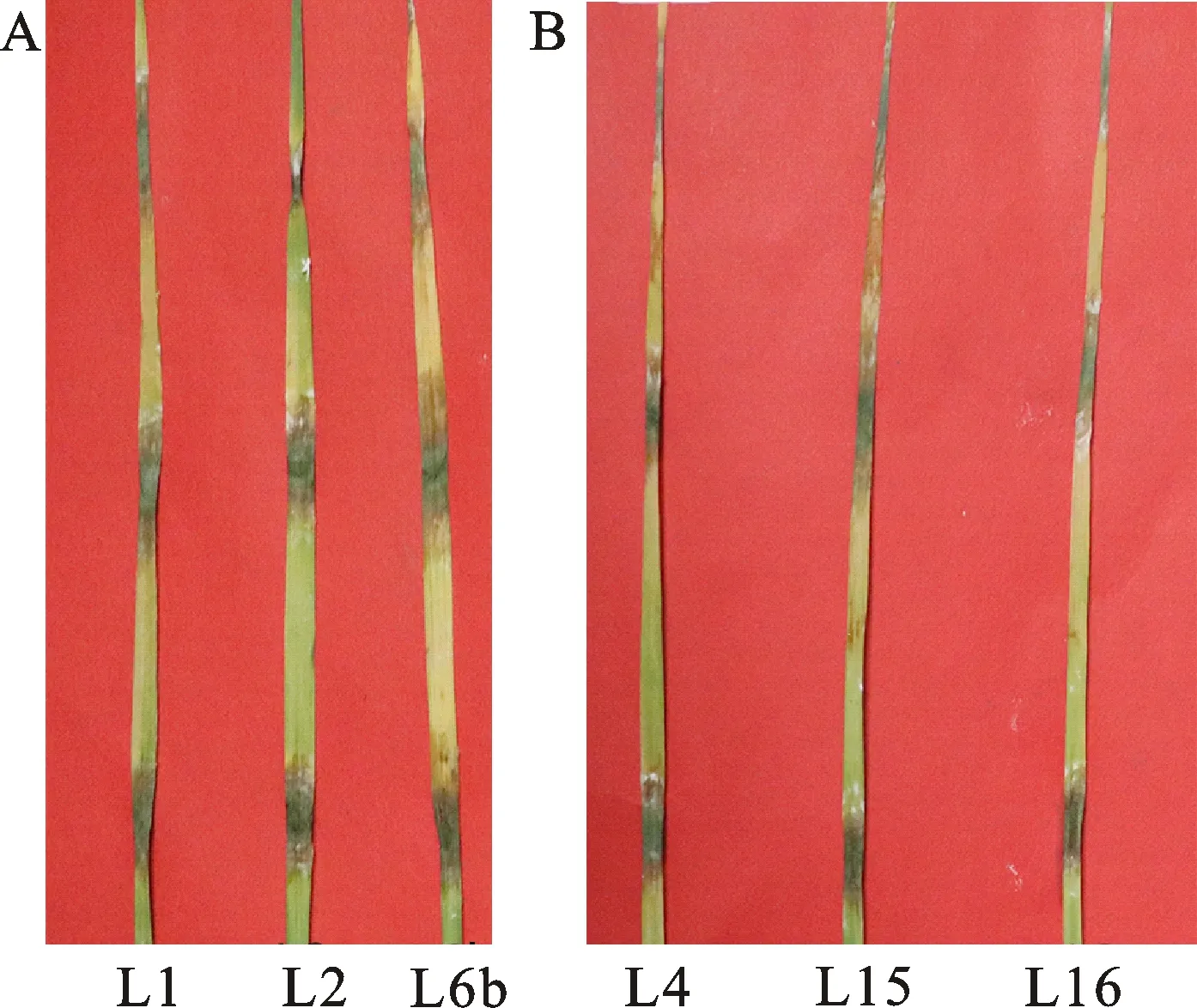

挑选MAT-1基因型菌株(L4、L15、L16)和MAT-2基因型菌株(L1、L2、L6b),在PDA平板上培养7 d后观察其菌落形态(图2)。发现菌落早期呈绒毛状,稀疏,培养7 d后变成黑色或暗褐色,背面褐色。生长较快,25 ℃下,7 d满皿,菌落直径达9 cm,呈轮纹状,其中L6b最明显。

表1 33个麦根腐平脐蠕孢菌株的采集信息Table 1 Sampling sites of the 33 Bipolaris sorokiniana strains

A(从左向右): DL2000 marker、L1、L2、L3、L4、L6b、L6w、L8、L11、L12、L13、L14、L15、L16、L17、L18、L19b、L19w、1、2、3、4、5、6、7;B(从左向右): DL2000 marker、8、9、11、12、14、15、16、17、21。

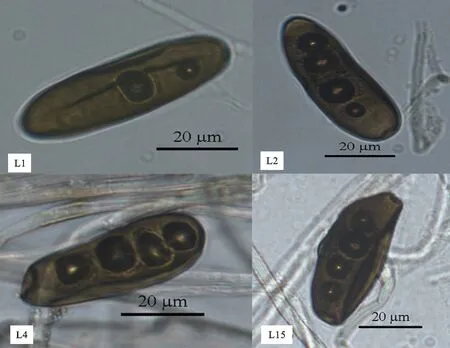

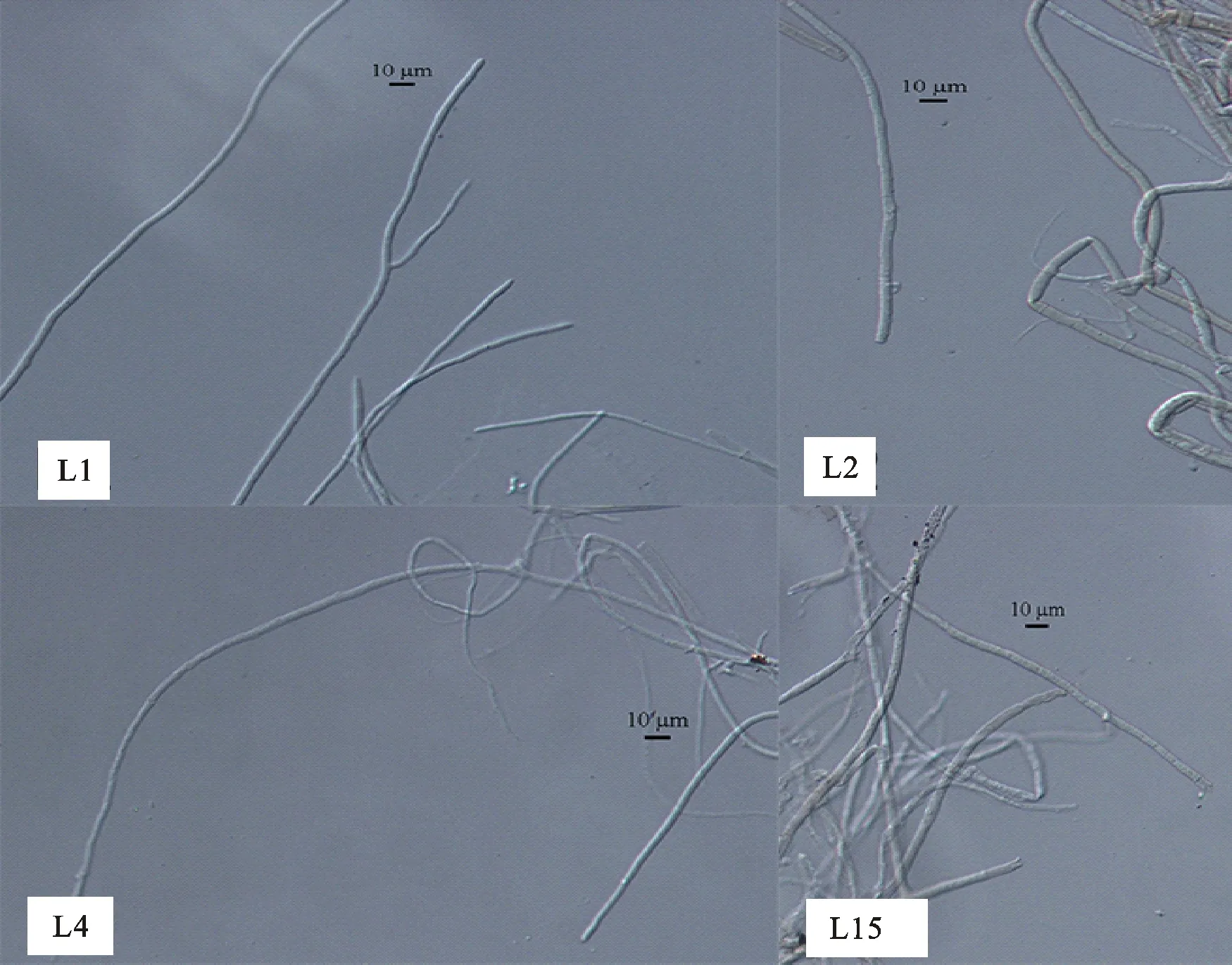

2.3 孢子形态

菌株L1和L2携带有MAT-2基因,菌株L4和L15携带有MAT-1基因。菌株L1和L2的分生孢子呈椭圆形,略弯(图3),菌株L4和L15的分生孢子呈梭形,均为暗橄榄褐色,所有菌株孢子长度为60~80 μm(图3)。各菌株的菌丝多表生,褐色,宽度为2.5~4.0 μm(图4)。大多分生孢子梗单生,褐色。分生孢子棍棒形或长椭圆形,黄褐色至深褐色,多直,有时弯,基部细胞近脐点处颜色较浅,5~8(多为7个)个假隔膜,54.0~84.5 μm × 18.5~25.5 μm,av:67.5 μm× 22.0 μm。

2.4 致病性

将直径为5 mm的菌饼接种到小麦叶片上,发现L1、L2、L6b(MAT-1基因型菌株)和L4、L15、L16(MAT-2基因型菌株)在小麦的接种部位均产生明显的灰褐色病斑,说明MAT-1或MAT-2交配基因型菌株均有强的致病性,二者在叶片上的扩展程度无明显差别,均是先引起叶片失绿变黄,然后出现坏死病斑,潮湿环境下病斑周边长出白色菌丝(图5)。

图3 4株麦根腐平脐蠕孢菌孢子形态Fig.3 Morphological observation of the conidia from the four strains of Bipolaris sorokiniana

图4 4株麦根腐平脐蠕孢菌丝的形态Fig.4 Morphological observation of the hyphae from the four strains of Bipolaris sorokiniana

图5 6株麦根腐平脐蠕孢菌株接种矮抗58叶片5 d的发病情况Fig.5 Aikang 58 leaves inoculated with the six strains of Bipolaris sorokiniana after 5 d

2.5 系统发育树的分析

用贝叶斯法构建了69株子囊菌的MAT-2基因型的系统发育树(图6),外群选择Saccharomy cescerevisiae(登录号:CAA45335)。进化树显示,具有MAT-2基因型的子囊菌被分为6个亚组,分别为盘菌亚门Pezizomycotina的粪壳菌纲Sordariomycetes、散囊菌纲Eurotiomycetes、座囊菌纲Dothideomycetes、茶渍纲Lecanoromycetes、锤舌菌纲Leotiomycetes和酵母菌亚门Saccharomycotina的酵母纲 Saccharomycetes。该进化树与王雪亮等[17]MAT-1基因的拓扑结构非常类似,与所选物种的分类进化关系很接近。典型的以瓶体产孢方式的青霉属(Penicillium)和曲霉属(Aspergillus)聚类在进化树的端部。而B.sorokiniana与孔生式产孢的Alternaria、Stemphylium、Ulocladium、Curvlaria等属的菌株聚类在一个亚组,与分类学的结果相一致。整体分析结果与物种的分子系统学表现出来的亲缘关系基本一致。

3 讨 论

丝孢真菌的有性态是真菌学研究的一个热点,大多数菌有性态为MAT基因交配型, MAT 基因的进化与物种进化一致。本研究中,MAT-1和MAT-2型菌株的菌落形态、菌丝生长速度、孢子形态和致病性均无明显差异。麦根腐平脐蠕孢菌的无性繁殖产孢方式与Bipolarismaydis的非常近似。Turgeon[18]对B.maydis的有性态的研究表明,两种不同交配型菌株能够稳定的产生子囊孢子,但是文景芝[10]发现,麦根腐平脐蠕孢菌即使存在两种交配型的孢子,也未必可以产生有成熟子囊孢子的子囊壳。本研究发现,河南、安徽小麦田的B.sorokiniana群体存在两种交配型的菌株,但是目前还未在自然条件下发现其有性态。鉴于此,今后应从两个方面开展下一步研究,一是在大田寻找麦根腐平脐蠕孢菌的有性态;二是在室内用两种交配型菌株进行有性态的诱导,以探索异宗配合的子囊菌的有性孢子产生机制。

图6 贝叶斯法构建的69株 MAT-2交配型子囊菌系统发育树Fig.6 Phylogenetic tree of MAT-2 mating genes in 69 ascomyces constructed by bayesian method

麦根腐平脐蠕孢菌是在世界范围内影响小麦生产的一种重要病原菌。子囊菌交配型基因MAT是调控子囊菌有性生殖的重要的转录因子。本研究发现,在河南、安徽地区的麦根腐平脐蠕孢中存在MAT-1和MAT-2两种交配型基因,并且两种交配型菌株在其生物学性状和致病性上无明显差异。本研究结果有助于深入开展麦根腐平脐蠕孢菌的有性生殖的研究和应用,并且为其他的子囊菌交配型基因的研究提供的理论依据。