肿瘤灌注治疗药物临床应用特点的药学评价

2020-12-14董思喆陆建勋易伟冬蓝晓步

董思喆,陆建勋,易伟冬,蓝晓步

(1.南宁市第一人民医院药学部,广西 南宁 530022; 2.南宁市第一人民医院肿瘤科,广西 南宁 530022)

恶性胸腔积液是晚期恶性肿瘤最常见的并发症之一,多由于肿瘤原发于或转移种植至腔膜引起。胸腔积液常继发于肺癌,其次是乳腺癌和恶性淋巴瘤[1]。恶性腹腔积液则在卵巢癌、肝胆胰肿瘤及消化系统肿瘤中多见[2]。恶性积液严重影响患者生活质量和生存期,但其治疗较为困难,全身化疗不能到达腔内微小病灶。灌注治疗能提高局部药物浓度,加大药物对局部游离恶性肿瘤细胞及微小病灶的杀伤作用,达到治疗目的。目前,灌注治疗药物选择多样,而药品说明书往往没有这方面的推荐,临床也缺乏一系列随机对照研究对药物选择、用法、用量和不良反应等方面进行比较。本文旨在结合现有的循征医学证据和相关共识指南,从药师的角度,对常用药物的特点、剂量和安全性进行评价,为肿瘤灌注治疗提供用药参考。

1 肿瘤灌注治疗的特点

1.1 灌注给药转运机制

肿瘤灌注给药是通过胸腔或腹腔穿刺置管引流,将药物通过引流管向腔内注射,充盈腔体,并维持一段时间。腔膜表面有丰富的静脉丛,灌注给药后,游离在腔内的药物能跨静脉血管上皮细胞,由门静脉流入肝脏,后经代谢分布于全身各组织,小部分药物直接进入体循环。由于存在腔膜屏障,药物在腔内的局部浓度会高于静脉内血药浓度数十倍至数百倍[3]。这种浓度差异,既能有效针对局部微小转移灶,也能减轻全身系统不良反应。

1.2 灌注给药的影响因素

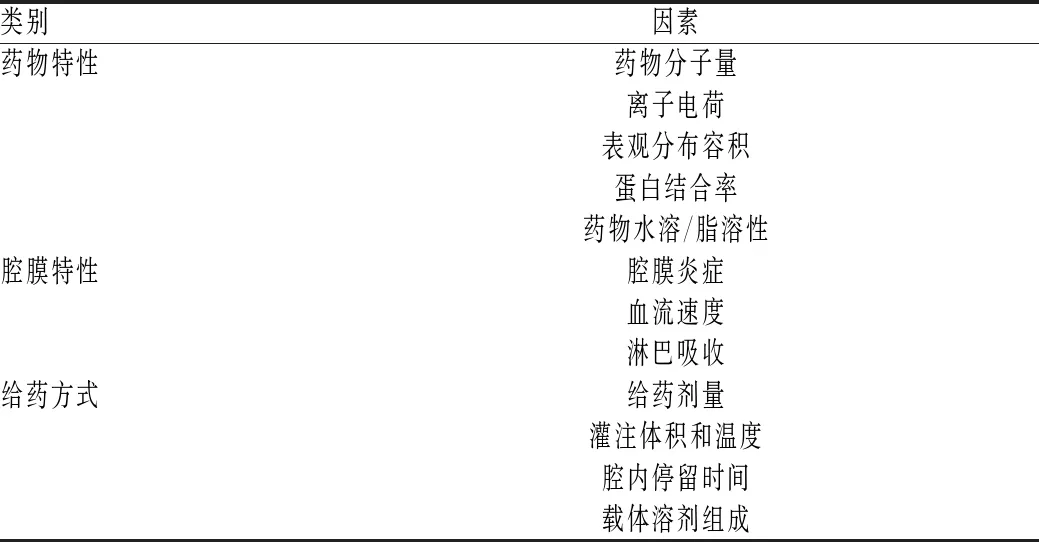

药物自身理化性质、腔膜层生理因素及灌注给药方式都会影响药物在腔膜的转运,见表1[4]。分子量越小、水溶性越好的药物,腔膜-血浆屏障透过率越高,在腔内停留时间越短。若同时合并有腔膜炎症、组织粘连,会进一步减少药物吸收。目前文献报道的灌注方式中,0.9%氯化钠注射液为最常用灌注液。积液黏度大时,葡萄糖能破坏黏液分子间键,促进黏液溶解,更适宜作为灌注溶剂,但应用时需注意对血糖的影响。灌注体积推荐3 000~5 000 ml,常用流速为300~600 ml/min,灌注时间为60~90 min。研究结果表明,正常组织细胞能持续耐受47 ℃高温,而恶性肿瘤细胞具有热敏感性,43 ℃是其最大耐受温度[5]。利用正常组织细胞与恶性肿瘤细胞之间的温度差异,将灌注液进行精准恒温的循环热灌注在临床上得到了推广应用。肿瘤热灌注手段除了能选择性杀伤肿瘤细胞外,还能增加药物渗透深度,促进肿瘤细胞对化疗药的吸收。

表1 灌注给药的影响因素Tab 1 Influencing factors of perfusion therapy

2 肿瘤灌注治疗的常用药物

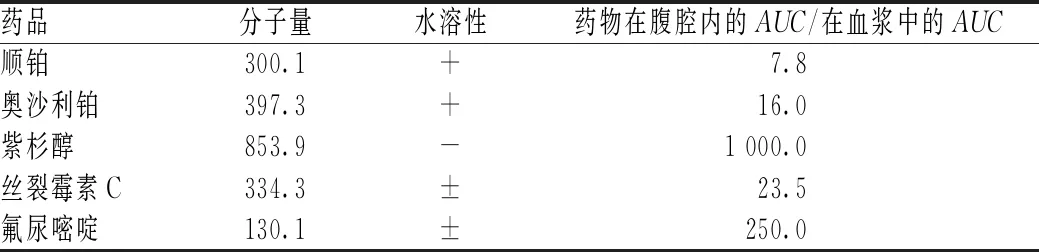

根据腔膜层结构特点和药物转运特性,理想的灌注药物选择应遵循以下原则:(1)能通过自身及代谢产物杀死肿瘤细胞;(2)对肿瘤穿透能力强,胸腔、腹腔层吸收率低;(3)经血浆清除代谢快;(4)对腔膜层刺激性小[6]。同时,应依据不同类型的肿瘤,选择敏感性高的药物。目前,临床常用于肿瘤灌注治疗的药物包括:细胞毒类药物,如铂类、紫杉类、氟尿嘧啶、丝裂霉素C和博来霉素等;抗血管生成药,如贝伐珠单抗、重组人血管内皮抑素;其他一些非化疗药,如生物免疫抑制剂、抗肿瘤中药注射剂等。表2总结了腹腔灌注常用化疗药的理化特性以及药物在腹腔内与在血浆中的药时曲线下面积(AUC)的比值。可以看出,分子量越大、水溶性越差的药物在腔内停留的时间越长,腔内灌注获得的浓度比值越高[3]。

表2 常用化疗药灌注给药的理化特性Tab 2 Characteristics of chemotherapy agents used for perfusion therapy

2.1 铂类药物

铂类药物是临床上使用最广泛的化疗药之一,在肺癌、消化系统肿瘤、生殖系统肿瘤及头颈部肿瘤中均有应用,其作用机制是通过与肿瘤细胞DNA产生交联,抑制DNA合成,发挥抗肿瘤效应,作用呈非细胞周期特异性。我国《妇科恶性肿瘤腹腔热灌注化疗临床应用专家共识(2019)》[7]、《胃癌腹膜转移防治中国专家共识》[8]和《结直肠癌腹膜转移预防和治疗腹腔用药中国专家共识(Ⅴ2019)》[9]均提及铂类药物腹腔灌注给药。

顺铂是第1代研发上市的铂类药物,作为单药全身化疗,常用剂量为50~100 mg/m2。Howell等[10]很早就发现了腹腔灌注顺铂90 mg/m2,腹腔内药物浓度峰值可达到血浆中药物浓度的21倍,药物在腹腔内与在血浆中的AUC比值为12。Armstrong等[11]在卵巢癌患者中比较了在联合应用紫杉醇情况下静脉给予顺铂(75 mg/m2)与腹腔灌注顺铂(100 mg/m2)的效果,结果显示,完成6个周期治疗后腹腔灌注组患者的应答反应率更高,且在随后50个月的随访周期中腹腔灌注组患者的无进展生成期也显著延长;但该研究中腹腔灌注组患者的不良反应发生率较静脉给药组更高,这可能与顺铂剂量高相关。除了腹腔灌注给药,Sakaguchi等[12]报道,应用80 mg/m2顺铂胸腔热灌注对控制恶性胸腔积液也是安全有效的,最主要的不良反应为肾毒性和肺水肿。研究结果显示,顺铂肾毒性的发生与剂量水平具有相关性,>200 mg/m2的大剂量灌注将大大增加肾损伤的发生风险[13]。《妇科恶性肿瘤腹腔热灌注化疗临床应用专家共识(2019)》中,基于剂量限制性肾毒性的考虑,建议妇科肿瘤患者接受顺铂进行热灌注时(43 ℃、治疗1 h),给药剂量不宜>80 mg/m2[7]。由于顺铂显著的肾毒性,即使灌注给药,也建议用药前大剂量水化处理。

卡铂为第2代研发上市的铂类药物,经结构修饰增加了药物的溶解度,同时降低了药物的肾毒性。目前,静脉使用卡铂的推荐剂量为400 mg/m2;但由于卡铂根据体表面积来给药,个体间AUC差异达2~3倍,因此也有建议根据AUC来确定剂量,给予6~7.5 mg/(ml·min)。从药物在腹腔停留时间考虑,分子量大、脂溶性高的药物腹膜透过率低,与腹腔接触时间长,因而能获得更好的腹膜/血浆浓度比。卡铂的分子量高于顺铂,物理特性类似,因此,腹腔局部应用卡铂也是可靠的。Miyagi等[14]报道了腹腔给予卡铂的药动学研究结果,腹腔24 hAUC约为血浆AUC的17倍,而无论腹腔给药或静脉给药,最终血浆内24 hAUC基本一致。因此,腹腔内灌注卡铂,不仅可作为腹腔内局部治疗的手段,也可获得全身化疗的效果。目前,已有一些临床研究将局部灌注卡铂作为二线治疗,最终患者可以获得69%~74%的应答率[15-16]。卡铂的毒性以骨髓抑制特别是血小板减少较为显著。研究结果显示,当卡铂剂量达到AUC=7及以上时,Ⅲ度骨髓抑制的发生概率将大幅增加[17]。目前,美国妇科肿瘤学组在卡铂腹腔给药的可行性研究中推荐静脉给予紫杉醇联合腹腔灌注卡铂,剂量推荐AUC=6[18]。

第3代铂类药物有奥沙利铂和洛铂。奥沙利铂在结直肠癌腹膜转移中应用广泛,该药与DNA结合迅速,数分钟即可起效,具有肾毒性和肝毒性低的特点,神经毒性是其剂量限制性毒性。目前,奥沙利铂的药品说明书中给出的全身化疗建议剂量为85 mg/m2,而国际上奥沙利铂腹腔灌注的常用剂量达到260~460 mg/m2,腹腔灌注的药物浓度远超静脉用药浓度[19]。根据奥沙利铂的药动学研究结果,高剂量腹腔灌注奥沙利铂(460 mg/m2)与静脉给药(130 mg/m2)相比,给药2 h后血浆中AUC的差异无统计学意义[分别为(14.8±3.8)、(11.9±4.6)μg/(ml·h)],这说明高剂量腹腔灌注奥沙利铂不会引起血浆药物浓度异常升高,造成全身系统性毒性[20]。该研究结果还显示,奥沙利铂腹腔灌注给药后,腹膜内浓度可达到血浆中浓度的25倍,高于同类铂类药物的浓度比值。需要注意的是,由于奥沙利铂为手性药物,用盐溶液配制会发生沉淀,因此,在腹腔灌注时应选择葡萄糖溶液作为载体溶剂。

2.2 紫杉类药物

紫杉类药物可抑制微管蛋白解聚,阻止细胞有丝分裂,诱发细胞凋亡,常与铂类药物联合用于乳腺癌、卵巢癌和非小细胞肺癌的治疗。紫杉醇为植物提取的三环二萜类大分子药物,几乎不溶于水,具有高脂溶性。这种物理特性降低了腔膜对药物的吸收,延长了药物在局部的持续时间。除可腹腔灌注紫杉醇治疗卵巢癌引起的腹腔积液外,胸腔灌注控制肺癌、乳腺癌引起的恶性胸腔积液也多见报道。一项Ⅰ期研究结果证实,胸腔灌注175~225 mg/m2的紫杉醇注射液都是安全可靠的,并且在胸腔内的平均暴露量可达到血液中药物浓度的(374±182)倍[21]。针对非小细胞肺癌患者的Ⅱ期结果研究也证实,紫杉醇125 mg/m2剂量下,4周内对胸腔积液的控制率为92.9%,8周后可获得71.4%的控制率[22]。灌注给予紫杉醇最显著的药动学特征为该药表观分布容积低,清除慢,在腔内停留时间长,给药24 h后腔内仅约30%的药物被清除,腔内药物半衰期可达到60 h及以上,由此可获得缓释长效作用[23]。紫杉醇溶解度差,为增加溶解性,临床还有紫杉醇脂质体和白蛋白结合型紫杉醇制剂。比较紫杉醇脂质体与普通紫杉醇注射液胸腔灌注给药的研究结果发现,两者控制胸腔积液的有效率相当,但紫杉醇脂质体的不良反应更低,这可能是由于剂型改变,导致血液中药物浓度更低[24]。

多西他赛为紫杉醇半合成类似物,作用机制和物理特性与紫杉醇类似。目前,临床研究报道应用多西他赛胸腔灌注的剂量多为50~125 mg/m2。胸腔灌注后,多西他赛胸腔/血液暴露比相较于紫杉醇更高(可达到1 893~6 675倍),然而清除也更快[25]。由于胸膜对疼痛的敏感性更高,故胸腔灌注的不良反应多为疼痛、发热,也会出现骨髓抑制等全身系统毒性。预服地塞米松和西咪替丁可以预防体液潴留不良反应。

2.3 丝裂霉素C和博来霉素

(1)丝裂霉素C是最早用于腔内注射给药的化疗药之一,属于细胞周期非特异性药物,早期见于膀胱灌注治疗膀胱癌,近年来文献报道该药也可腹腔灌注用于消化系统肿瘤引起的恶性腹腔积液。药品说明书推荐其腔内注射的剂量与静脉给药一致,均为6~8 mg。但van Ruth等[26]开展的临床研究结果显示,丝裂霉素C灌注给药的最大耐受剂量可以达到35 mg/m2。由于该药价格低廉,临床常出现短缺现象,限制了药物的应用。(2)2010年英国胸科协会指南和2018年美国胸科协会指南均有推荐博来霉素作为硬化剂胸腔灌注控制恶性胸腔积液,灌注剂量为40~60 mg[1,27]。该药特点是骨髓抑制弱,局部刺激轻,腔内给药对肺组织几乎无毒性,但需要反复用药。有研究比较了丝裂霉素与博来霉素控制胸水的疗效,结果显示,丝裂霉素的有效率及二次疗程有效率显著低于博莱霉素,二者的差异有统计学意义[28]。

2.4 氟尿嘧啶

氟尿嘧啶是胃肠道肿瘤治疗的首选药物。该药为细胞周期特异性药物,主要针对S期细胞,既有浓度依赖性也具时间依赖性。理论上认为,因为灌注给药持续时间短,一般细胞周期非特异性化疗药会更适合。但体外研究结果显示,胃癌细胞即使短暂暴露于氟尿嘧啶下30 min,也能在细胞内检测到很高的药物浓度。临床研究结果显示,灌注给予氟尿嘧啶后,腔内药物浓度/血浆中药物浓度比值高,在温热效应下还会促使氟尿嘧啶的浓度依赖性作用占主导,高浓度更利于杀灭腹腔内病灶[29]。氟尿嘧啶除了能干扰DNA合成而抗肿瘤外,还具有诱导活性氧导致肿瘤细胞凋亡的作用,其代谢物5-氟尿苷二磷酸和5-氟尿苷三磷酸也具有细胞毒作用。目前,文献推荐的氟尿嘧啶灌注治疗常用剂量为1 000 mg[30]。

2.5 抗血管生成药

研究结果显示,腔内恶性积液形成机制主要与血管通透性增高和淋巴回流受阻有关。局部灌注抑制肿瘤血管生成的药物如贝伐珠单抗或血管内皮抑制素,对控制腔内积液也能获得很好的效果。早在2008年,Hamilton等[31]就提出,对于合并有恶性腹腔积液的卵巢癌患者,腹腔灌注贝伐珠单抗5 mg/kg可以带来临床获益。近年来,越来越多的临床研究推荐顺铂40 mg/m2联合贝伐珠单抗100~300 mg的联合灌注治疗方案[32]。两药联合灌注,具有协同作用,既可以降低血清中血管内皮生长因子的表达,又可以提高化疗效果。重组人血管内皮抑制素注射液是我国自主研发的一种重组人血管内皮抑制素制剂,有研究比较了重组人血管内皮抑制素注射液30 mg与60 mg胸腔灌注抑制胸腔积液的效果,结果显示,高剂量组患者肺功能、血氧饱和度的改善效果更佳,而两组患者不良反应发生率的差异无统计学意义(P>0.05)[33]。

2.6 生物免疫抑制剂

局部灌注常用的生物免疫制剂包括甘露聚糖肽、白细胞介素2、肿瘤坏死因子和重组人干扰素等。该类药物一般为大分子的肽类制剂,应用中最常见的不良反应是部分患者会有一过性非感染性发热、寒战表现。国内相关共识推荐,应用非甾体解热镇痛药和地塞米松预处理,能够适当降低发热和寒战的发生率[34]。对于少数患者,需警惕生物制剂过敏致死的严重不良反应。我国食品药品监督管理部门曾于2003年对甘露聚糖肽注射液的药品说明书内容作出修改,特别提示“该药有因过敏反应以及因呼吸骤停而死亡的报告,应在医师严密监护并有抢救措施的条件下使用”[35]。

2.7 抗肿瘤中药注射剂

目前,约有16个抗肿瘤中药注射剂品种应用于临床。有报道,临床应用于腔内灌注治疗的中药注射剂有艾迪注射液、复方苦参注射液、康莱特注射液、鸦胆子油乳注射液和榄香烯注射液等[36]。除了榄香烯注射液的药品说明书中有明确的腔内用药剂量推荐外,其他中药注射剂的应用都是基于临床经验。而中药注射剂成分复杂,配制溶剂不一,与化疗药联合灌注时要注意药物相互作用;其常见不良反应为胸痛、恶心呕吐和发热等,患者大多能耐受。

临床上通常将生物免疫制剂或抗肿瘤中药注射剂与化疗药联合应用,以达到减毒增效的目的。对于老年人及一般情况较差不耐受化疗的患者,也可以单独给予生物免疫抑制剂或抗肿瘤中药注射剂腔内灌注。

3 小结

肿瘤灌注治疗在控制恶性积液方面有独特的治疗效果。兼顾肿瘤来源、药物特点和不良反应,合理选择药物,能使患者获得更大的临床获益。目前,对于灌注给药剂量和毒性的关系尚未完全明确。一些个体差异大、毒性大的静脉化疗药已能够通过监测血药浓度,来为给药剂量提供指导。但血浆中药物浓度并不能准确反映组织器官中的药物浓度,未来可尝试对局部灌注治疗的肿瘤患者开展组织液中药物浓度监测,以此制定更精准、安全的剂量方案。