结构主义视域下的《魔沼》

2020-12-13张珉铭

张珉铭

(南京大学,江苏南京 210046)

乔治·桑(George Sand)是法国十九世纪最负盛名的女作家。其主要创作大致可分为激情小说、空想社会主义小说以及田园小说三个阶段,而尤以田园小说的成就最高。《魔沼》( La Mare au Diable)是乔治·桑田园小说的代表作,“真正的田园描绘是从《魔沼》开始的”[1],左拉赞《魔沼》为“何等杰出的珍品”[2]。目前学界对《魔沼》的研究主要集中在对主题意义的探寻和人物形象的解读方面。本文试图从小说叙述故事的结构角度切入,按照法国结构主义语义学家格雷马斯注重叙事作品构成体系的思想,采用“行动模式”“行动元”“语义方阵”等主要理论透视解读《魔沼》,分析小说的表层结构和深层结构,从而探析作品的深层意蕴和作者的美学理想。

结构主义是二十世纪文学批评领域最重要的文学批评理论之一,它将传统强调思想内容的批评手法导入到注重文本结构和语义研究方面。以布雷蒙、格雷马斯、托多罗夫为代表的法国结构主义学派堪称结构主义领域的中坚力量,分别代表了法国结构主义叙事学的三种情况,“第一种情况是受普罗普影响,注重被叙述的故事的结构;第二种情况是不单纯注重故事结构,而是注重叙事作品的构成体系;第三种情况则超越作品的构成体系,将作品如何产生纳入叙事学的系统考察之中,注重叙述者的作用”[3]。其中,格雷马斯的结构主义理论属于第二种情况,“认为叙事作品的构成体系是由外显的叙述层面(表层结构)与内隐的结构主干(深层结构)所组成,深层结构可看作是从表层结构‘约简’而来”[4]。

一、《魔沼》的表层结构

《魔沼》的表层展开方式是农民日耳曼和牧羊女玛丽、寡妇卡特琳之间的感情故事,可以概括为以下五个部分:第一部分:热尔曼妻子去世后去富尔什向卡特琳寡妇求婚。第二部分: 热尔曼与小玛丽被困魔沼,想办法走出。第三部分:热尔曼来到富尔什,求婚未成。第四部分:小玛丽反抗农场主的强占。第五部分:热尔曼与小玛丽结合。这五个部分的内容构成了《魔沼》的表层结构,这一表层结构可用格雷马斯的行动模式,即产生欲望、具备能力、实现目标和得到奖赏等四个部分做进一步的阐释:

1.寻找婚姻的欲望阶段

居住在伯莱尔的忠厚老实、安守本分的庄稼汉热尔曼,前妻因病去世,一直心怀悼念而未再娶。其岳父莫里斯出于同情其孤单和照顾其孩子的需要,热心帮其物色新的妻子,即邻区富尔什的有钱寡妇卡特琳。一向对岳父言听计从的热尔曼不愿违背和辜负岳父的心意,怀着忧愁的心情动身前往富尔什,向凯特琳求婚。

2.具备寻找婚姻的能力阶段

热尔曼和牧羊女玛丽的相识,正是在热尔曼的求亲途中。在动身去相亲的那一天,邻居吉叶特大妈请热尔曼把女儿玛丽带上,因玛丽正好要去距离富尔什不远的奥尔默农场当牧羊女,为家里赚一点过冬的钱。热心的热尔曼欣然同意。在一系列巧合的推动下,热尔曼、玛丽带着热尔曼的孩子皮埃尔一起前往富尔什。在赶路途中,他们迷了路,只能在魔沼过夜。在那一夜的相处过程中,热尔曼的憨厚老实,朴实善良乐观深深地打动了玛丽,而玛丽的勤劳能干、坚强勇敢也深深地吸引了日耳曼,两人不由自主地坠入了爱河。

3.实现婚姻的阶段

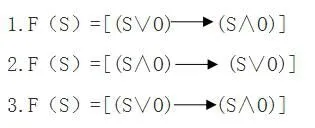

在大橡树下,热尔曼情不自禁地向牧羊女玛丽表达了爱意,但玛丽觉得自己出身卑微贫寒,配不上热尔曼,而热尔曼却误会玛丽嫌弃自己年龄太大,于是两人各自怀着落寞复杂的心情走向既定的路途终点。玛丽带着小皮埃尔赶往了农场,而热尔曼则前往卡特琳寡妇家求婚。然而热尔曼发现卡特琳是一个虚荣、浅薄、举止轻浮的女人,并且在自己之前已经有了三个求婚者,当着他的面公然与之调情,热尔曼顿生反感,他不愿再忍受卡特琳和他自负虚伪的父亲,便告别了他们,去奥尔默农场找玛丽和自己的儿子。但是玛丽为了躲避好色农场主的骚扰已经逃走,热曼尔焦急地追去,终于在魔沼的树林里找到了他们。二人重逢,踏上了回家的路。这一复杂的过程,可用格雷马斯的符号公式来表示,即F(S)[(S∨O)--(S∧O)][5]这是一个失去又得到的过程,S代表主体热尔曼,O代表客体玛丽,这里的施动者是热尔曼。即是说热尔曼(第一个括号中的S)带着玛丽一起前往富尔什(函数F),使得热尔曼(后面的S)获得了玛丽的爱(后面的O)。热尔曼先是爱上了玛丽,有了一段美好的旅途(用S∧O表示),然后又失去了两个人之间的关系(S∨O表示),之后复又得到,(用S∧O表示),这三个过程可作如下图示:

在实现婚姻阶段,热尔曼和玛丽的经历了分离又团聚的过程,为后面的得到奖赏(或者惩罚)做下了铺垫。

4.得到婚姻的奖赏阶段

热尔曼和玛丽相逢后互诉衷肠,决定鼓起勇气面对彼此的感情。回到居住地后,在莫里斯老爹和吉叶特大娘的支持下,玛丽终于接受了热尔曼的求婚,并且举办了盛大的乡村婚礼。

二、《魔沼》的深层结构

“格雷马斯深受结构主义二元对立思想的影响,认为二元对立是产生意义的最基本的结构”[6]。在这一对立思想的指导下,建立起了“行动元模式”以及“语义方阵”,成为从结构主义视角分析叙事作品的描述模型。下面以此分析《魔沼》的深层结构。

(一)“行动元”理论

格雷马斯所提出的“行动元模式”,深受俄国结构主义先驱普洛普的“叙事功能”理论的影响,并且区分出三对相互对立的行动元,即主体、客体、发送者、接受者、辅助者、反对者[7]。这六个元素之间的结构关系如下:

图1 格雷马斯行动元关系图

《魔沼》故事叙事中的六个行动元包括:主体:热尔曼;客体:婚姻;发送者:玛丽;接受者:热尔曼;辅助者:岳父莫里斯、吉叶特大妈;反对者:农场主、世俗偏见。《魔沼》中三组二元对立行动元之间的关系如下:

主体热尔曼与客体婚姻之间的关系是全书情节发展的主要线索。热尔曼单身多年后,被家人催促再婚,正是为了向寡妇卡特琳求亲的过程中,才有机会认识牧羊女玛丽,与之接触产生感情。

发送者玛丽与接受者热尔曼之间的关系是传递和接受之间的关系,热尔曼既然追求婚姻,小说给他安排了提供目标和对象的力量,也就是玛丽,即信息的发送者。玛丽的勤劳善良,朴实勇敢深深地打动了热尔曼,让他从亡妻的悲痛中走了出来,再一次的萌发了对爱情和婚姻的渴望,两人经历一番波折,终于获得美好的结局。

至于辅助者和反对者,岳父莫里斯最初提议热尔曼再婚,为了让他不再孤独一人了此余生。而吉叶特大妈则促成了热尔曼和玛丽的相识。他们两人同为事件的辅助者。关于反对者,有显性和隐性之分。首先是农场主,贪图玛丽的美色,企图得到她,逼得玛丽逃脱了农场,造成了热尔曼和玛丽的失散。其次,是农村人心中根深蒂固的偏见,在玛丽看来,她自卑自己出身低微,配不上热尔曼,而热尔曼则嫌弃自己年纪大,会遭到旁人的嘲讽和质疑,于是,由于贫富年龄的差距和等级的歧视,两人深爱彼此,也没有勇气面对。

(二)语义方阵

“语义方阵”是格雷马斯对结构主义的重要贡献。有学者把格雷马斯的“语义方阵”的内容进行系统整理研究,认为格雷马斯的“语义方阵”实际上包括“X型语义方阵”和“O型语义方阵”两种类型。[8]

1.“X型语义方阵”

“X型语义方阵”,也叫“符号矩阵”。在继承列维·斯特劳斯的“二元对立”思想的基础上,格雷马斯将二元拓展到四元,研究发展出“符号矩阵”理论,由一个长方形和两条对角线组成[9]:

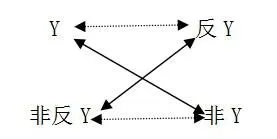

图2 格雷马斯符号矩阵图

其中,长边表示相反关系,对角线表示矛盾关系,即为格雷马斯的“符号学矩阵”。

2.“O型语义方阵”

“O型语义方阵”经格雷马斯提出,后美国符号学家弗雷德里克·杰姆逊对其进行了发展[10]。“O型语义方阵”其数学基础是“克莱因变换群”,在心理学上被称为“皮亚杰群结构”。吴泓缈在《符号学矩阵理据考》一文中论述了“克莱因群”与“符号学矩阵”的关系[11]。与“X型语义方阵”强调矛盾和对立不同的是,“O型语义方阵”强调语义之间的综合。可如下图示:

图3 O型语义方阵图

在“X型语义方阵”中,A与B是反对关系,不具有相容性。对角关系(A与D、B与C)一定是矛盾关系。在上面的“O型语义方阵”中,对角关系可以是矛盾关系,也可以是反对关系,上下左右四边“结合”关系(包括A与B的关系)都具有相容性[12]。

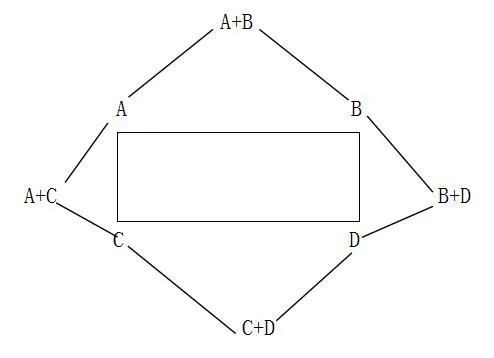

利用“O型语义方阵”,我们提炼出《魔沼》中的主要意素,并以下图呈现其内在的深层关系:

图4 《魔沼》人物关系和深层语义图

上面的语义图实际上分为内外两层:

内层是个体人物关系图,共有四对关系:热尔曼和玛丽:既矛盾又相容关系;卡特琳和农场主:相容关系;热尔曼和农场主:矛盾关系;玛丽和卡特琳:矛盾关系。首先,热尔曼和玛丽是小说的男女主人公。两者的关系既有矛盾关系,又有相容关系。一方面,两者年龄和经济状况均有较大差距,这是两者矛盾关系的表现;另一方面,两者在身份和品行上十分相似,都是乡下的农民,其身上都具有很多人性的闪光点。热尔曼忠厚老实、吃苦耐劳,简单纯朴,毅然放弃富有却虚伪的有钱寡妇,而打破贫富观念娶了贫寒善良的玛丽。牧羊女玛丽聪慧、坚定、善良、自尊自爱,不卑不亢,对有钱有势的农场主毫不动心,而真心爱着热尔曼。其次,卡特琳和农场主是相容关系。从身份来看,都是城镇身份,都是富裕的剥削者,卡特琳是地农,家里拥有相当于一万法郎的土地;而农场主拥有整个农场的牲口,十分有钱。从品行来看,二者也具有一定的相似性,虚伪,风流,狡诈。再其次,热尔曼和农场主是矛盾关系。从身份来看,热尔曼是乡下农民;农场主是城镇剥削者。从品行来看,热尔曼忠厚老实,诚恳善良。农场主虚伪狡诈,风流成性。最后,玛丽和卡特琳也是矛盾关系。玛丽真诚善良,自尊自爱;卡特琳自私浅薄,虚荣放荡。

外层是个体背后所蕴含的价值关系对立图:图的上下两端代表了《魔沼》中两大价值体系,以热尔曼和玛丽所代表的真善美与卡特琳寡妇与农场主所代表的假恶丑。这两大价值体系不仅是身份、品质、经济状况等多方面的对立,同时也隐含着乡村文明和城市奢华的对立。热尔曼和玛丽所在的伯莱尔代表着乡村文明,卡特琳与农场主所在的富尔什代表着城市奢华[13]。这两大价值体系产生连接时,即热尔曼与卡特琳联姻以及农场主想强占玛丽时,热尔曼和玛丽都表示出极大的不满甚至鄙视,这实际是乡村文明对城市奢华的鄙视和挑战,继承了卢梭浪漫主义的自然观。

三、《魔沼》的美学思想

前文对《魔沼》的表层结构和深层结构的分析,不仅理清了《魔沼》的故事情节和人物结构关系,而且凸显出了个体人物结构关系背后蕴含的“真善美”与“假恶丑”两大价值关系的对比。实际上,《魔沼》中的“真善美”与“假恶丑”所形成的这种对比,是乔治·桑小说创作的重要技巧,体现在乔治·桑的大部分小说中。《印典娜》中虚情假意、风流虚伪的花花公子雷蒙与真诚守候、忠心不二的雷尔夫;《小法岱特》中骄傲、虚荣、刻薄的玛德茏与真诚、善良、宽厚的小法岱特;《安吉堡的磨工》中勤劳正直、热心助人的磨工格南·路易与阴险贪婪、狡诈冷漠的富农布芮可南,形成了一组组个体人物之间的鲜明对比,还有形成对比的群像。《康素爱萝》塑造了流浪歌女康素爱萝、后来成为著名作曲家的海顿以及音乐教师波尔波拉潜心于艺术追求的音乐家群像,而与之形成鲜明对比的则是朱斯蒂尼亚尼伯爵、高丽拉、安卓莱托等以艺术为幌子卖弄风雅、寻求刺激、追名逐利的群像。值得一提的是,与雨果所提倡的个体人身上兼具“美”“丑”二元对立不同,乔治·桑的“美和丑被安置在不同的人物身上,形成人和人以及人所代表的文化之间的对立;这种对照原则的运用主观上是凸显和强化美,丑已经成为附属,但客观上也体现美的理想所具有的现实基础”[14]。在这背后,实则蕴含着乔治桑的美学理想——希望写出“人间牧歌、人间歌谣、人间传奇”,“把人物描绘成我希望于他的那样,描绘成我相信他应该如何的那样。”[15]。因此,以对比强烈的爱憎揭示和凸显出底层民众身上散发出的未经“文明”异化污染的淳朴、忠厚、善良、勇敢、真诚、奉献等原初美德,礼赞未经金钱腐蚀的人间至情,返照资产阶级物欲横流、金钱至上的卑劣,“实现了对美的渲染和强化,是勇敢面对现实基础上对美好理想的不懈追求”[16]。