在小学科学单元式教学中实施基于项目的STEM学习框架初探

2020-12-11唐皓叶宝妮

唐皓 叶宝妮

摘 要 基于项目的STEM学习的特点,以及教材本身大单元组织形式且单元主题明晰、结构完整的优势,结合实践中的具体问题进行调整、改进,最后总结、提炼形成基于项目的STEM学习教学框架,通过“沉和浮”单元的案例解读,分享基于项目的STEM学习富有成效的初步尝试和思考。

关键词 STEM学习框架;小学科学;沉和浮

中图分类号:G623.6 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2020)05-0097-04

1 引言

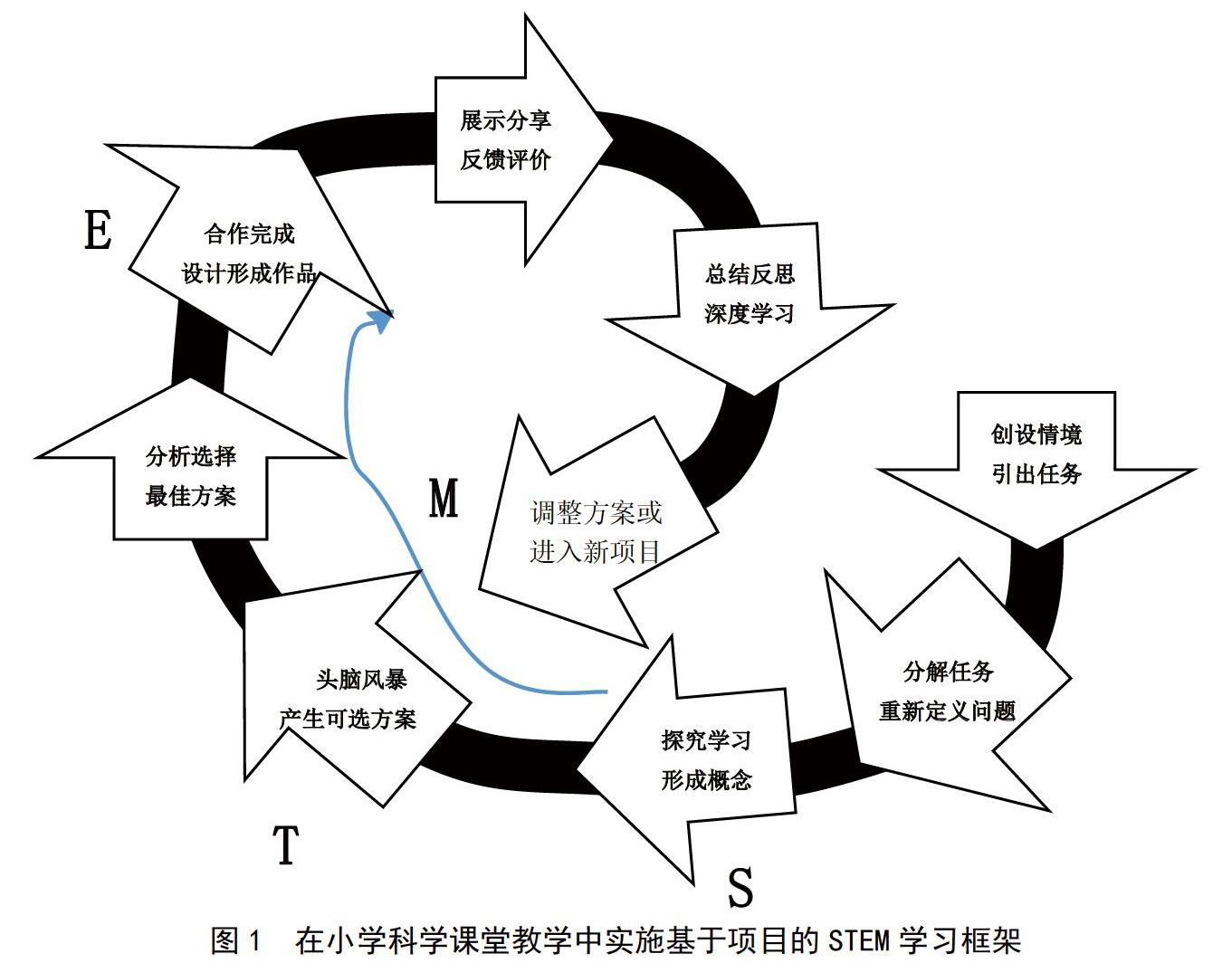

通过市级名师课题“基于项目的STEM学习在小学科学课程中的實践研究”,笔者所在课题组认识到,将STEM学习以项目的方式应用到小学科学课程,有利于培养学生综合运用知识创造性解决生活实际问题的能力。但如何把STEM学习以项目的方式应用到小学科学课堂中呢?为此,本课题组认真研究了解决问题的四步循环赛耶模型、BSCS 5E模型、基于探究的学习步骤等三种学习方式,并围绕基于项目的STEM学习的特点以及将实践中的问题结合起来,再针对科学教材本身大单元组织形式且每个单元主题明晰、结构完整的特点,通过大量的案例研究、总结、提炼,初步形成在小学科学课堂教学中实施的基于项目的STEM学习教学框架(如图1所示)。

课题组从课堂教学实践中总结、提炼出来的这个框架适用于一般的基于项目的STEM学习,从它的第一个环节到最后一个环节,能够让儿童将所学知识应用到现实生活中,经历对自己的方案进行勾勒、规划、设计、构建和测试的过程。落实在单元学习伊始即提出项目任务;接着分解任务,发现新的问题(分解问题的过程);重点在第三个环节,即围绕新问题,通过探究式学习构建项目需要解决的若干科学概念;第四、第五个环节应用前面构建的概念融入设计技术技能;第六、第七个环节主要运用工程技术,而数学则需要在每一个环节得到体现和运用。最后,这是一个循环的过程,它可以是学生通过反思,觉得方案还可以进一步调整、完善,也可以是这个项目任务完成后准备进入下一个项目的学习过程,在这样的循环式螺旋上升过程中,提升学生融合STEM技能解决现实问题的能力。

下面就以五年级下学期“沉和浮”单元的教学实践为例,探索在教学实践中落实基于项目的STEM学习框架的操作策略。

2 解读教材,明确课程目标,开发适合单元教学实施的项目任务

克伯屈在对“项目”的定义中提出:“在任何有目的的经历和目的性很强的活动中,目的占主导地位,也是内在激励因素:给行动目标定位;指导行动过程;提供驱动力和内在动力。”因此,在基于项目的STEM学习中,如何确定项目任务就显得十分重要。通过教学实践,课题组认为挖掘教材,结合单元学习内容,抓住单元知识学习完成后能进行创作的项目,就是每一个基于项目的STEM学习项目任务的主要来源。

“沉和浮”是教科版《科学》五年级下册第一单元,教材是从物体的沉浮现象开始,在一系列的探究活动中探寻物体沉浮的规律,研究影响沉浮的变量,最后形成有关沉浮现象的解释。有了这些基础,在第四课进行“造一艘小船”的活动。这个活动的开展先是让学生探索用橡皮泥造船,通过改进船的形状增大船浸入水中的体积,从而体会沉浮和排水量的关系,最后才让学生按照自己设计的方案制造小船,激发学生的创作欲望。教材内容的逻辑关系见图2。

正是由于教材的呈现方式使得造一艘小船成为纯制作任务,在一般的教学中重点往往在用橡皮泥做一艘小船的活动,自己设计制作小船的活动只能放到课外完成,导致有兴趣的学生积极完成,而多数学生由于时间等因素就忽略了。

3 围绕基于项目的STEM教学框架,调整单元教学结构为任务统领

课题组在实施基于项目的STEM学习过程中,很强调在课堂上完成项目任务,而不是让学生带回家作为课外拓展来完成。

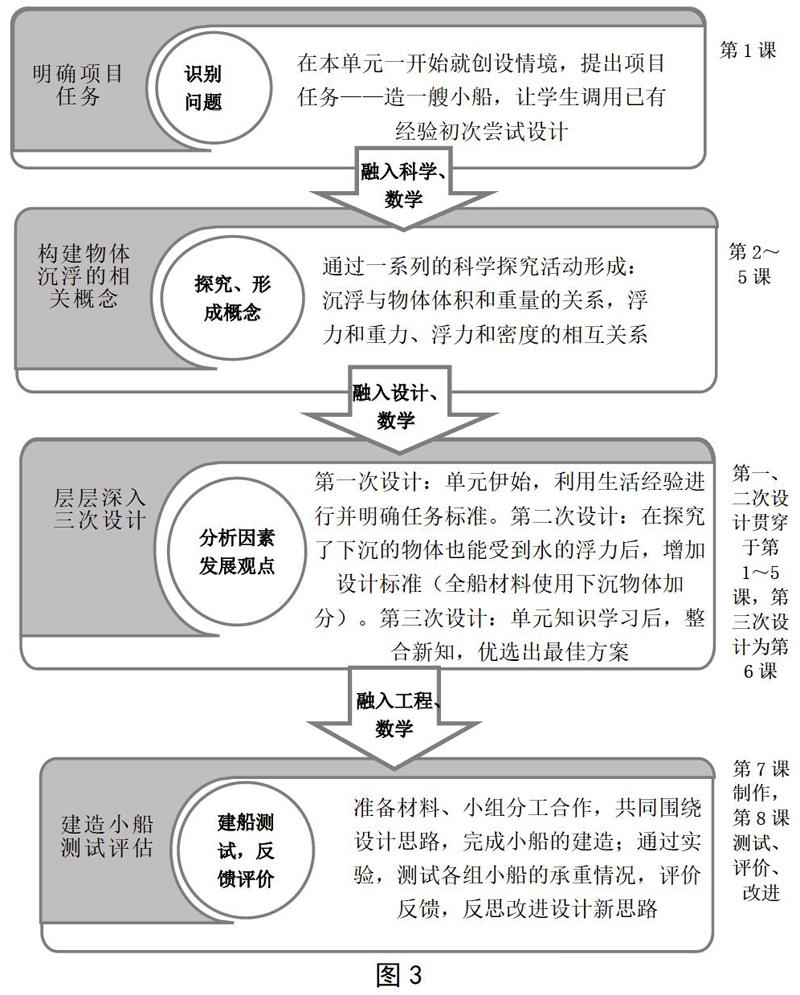

要避免以上各种因素对新的学习方式的不利影响,课题组首先围绕教材的教学内容,结合基于项目的STEM学习“明确的结果”和“模糊的任务”的特点,调整整个单元的设计思路,具体如图3所示。

4 以项目任务为统领,促进教学框架中每个环节的落实

第一个环节:创设情境,引出任务 工程和设计的特点是解决真实的问题,在科学课堂怎么引入项目任务?笔者的建议是:有了项目任务,设计者需要创设一个真实的问题情境,激发学生的学习动机。所以在本单元的第一课,课题组就通过图片和故事,创设一个山村小学学生上学用的小船年久失修,大家帮助重新造船的情境,让学生进入一个真实的情境,激发他们帮助当地儿童造船的愿望。

第二个环节:分解任务,重新定义 对于学生来说,如何建造一艘能承重的船,在他们脑子里的原始想法是怎样的呢?课题组让学生结合自己已有经验完成第一次设计,他们的想法很简单,都是有个船型的上浮材料而已,从而可以分解出更具体的任务,引导他们进一步探究物体沉浮的相关因素。

第三个环节:探究学习,形成概念 这个环节正好和教材内容十分吻合,设计者通过典型的探究活动,引导学生探寻物体沉浮的规律,研究影响沉浮的变量,最后形成有关沉浮现象的解释:一是用浮力和重力的关系解释沉浮现象;二是从密度的层面解释沉浮现象。这些概念为学生后面设计小船奠定了知识和能力的储备。

在此过程中,在教学第六课“下沉的物体也会受到水的浮力吗”后,设计更高的要求:乡村条件艰苦,为了小船更结实坚固,能用下沉材料制作小船可以加4分。为此进行第二次小船设计,并明确提出要求:全船采用下沉材料加4分;要有船的形状(能载客);模拟河流的长度大约20厘米,宽度约15厘米;载重量不低于5个钩码。学生的设计明显考虑到材料的坚固以及想办法增加其排水量。

第四个环节:头脑风暴,层层深化设计 在单元学习前调动已有经验完成第一次设计,学生头脑中还没有关于沉浮的概念;在学习了影响沉浮的因素,特别是探究了下沉的物体也会受到水的浮力后,进一步调整设计要求,引导学生结合刚学习的沉浮知识,对材料大胆进行尝试,并尝试改变下沉材料的形状、结构来增加浮力。从第二次设计可以看出,学生对材料选择的变化虽然不成熟,但能大胆尝试,值得欣慰。

最后在单元新知探究结束后,学习小组利用刚通过大量探究活动形成的相关沉浮的概念,充分开展头脑风暴,打开思路,力图形成更多的小船设计方案,鼓励学生大胆创新,产生多个可选方案。

第五个环节:交流碰撞,形成最佳方案 这时一定要回到之前创设的真实情境,根据乡村的实际情况,小船的安全性要求最高,宽度、长度要符合要求,成本必须控制在最低,载客量要达标,才能保证每个学生都能上学。只有综合考虑这些因素,才能造一艘他们需要的小船。于是各小组结合影响的各种因素,对方案进行筛选和修改,完善自己的方案,然后把这個方案在全班交流;让大家对每个组的设计提出意见或者疑问,各小组答疑,促进小组进一步完善方案;最后进行小组分工,明确需要带的材料、工具等细节,此时他们个个摩拳擦掌,恨不得马上就制作。

第四、第五个环节最核心的技能就是设计。通过第一次、第二次的设计,学生了解如何将自己的思考用图示的方法形象地呈现出来;第三次设计,教师要教给学生设计的几个要素,让学生的设计更全面,帮助学生让思维具有可见性。

第六个环节:合作建造,形成作品 在这个环节准备材料是基础,学生一般不能把全部材料带齐,教师要结合学生的情况,提前准备一些材料,如锡箔纸、胶带、橡皮泥、泡沫、木块等常见材料,以避免学生制作时没有材料。其次是小组分工合作,让学生共同协商,用自己带的材料建造一艘小船。他们由于用的材料不同,建造的方法五花八门:有的用热熔枪连接塑料的船体,有的用电烙铁焊接铁质的船身,有的用502胶水粘贴玻璃瓶的甲板,有的用剪刀加工易拉罐,有的用手折叠锡箔纸做船身,有的揉捏橡皮泥做船身……整个教室充满热烈的气氛,但每个学生都亲手使用各种工具进行制作活动,教师也被吸引到他们的活动中,不知不觉中一节课很快就过去了。

这个环节中工程技术是主导,它促进学生动手实现自己的方案,做出一个特别的、不同于别组的小船以解决乡村孩子上学的问题。有的学生为了船身结实而用了焊接技术。看着一艘艘小船在他们手中诞生,那种兴奋、激动、成就感,说明本活动对学生工程能力的培养是富有成效的。

第七个环节:展示分享,测试评价 这是学生最激动的时刻,近一个月的学习和交流,他们等待的就是成果展示的这一刻。首先给学生十分钟进行全班跨组交流,就是一个组留一位学生介绍,其他学生到别的小组参观,听别人介绍他们的小船是怎么做的,特点是什么。一个人至少参观四个小组,并且给每个小组打分:外形、结实、造价、平稳度,每项2分,并说出打分的理由。接着就是称重量比赛,一个钩码一个钩码不断淘汰,最后选出承重最多的前三名。全年级最多承重22个,最少两个。学生虽然计较着钩码的多少,在评价时也欣赏有的组全用的下沉材料,有的组外观很漂亮,有的组外形新颖等。还有的学生提出自己的改进意见。

最后,按照之前提出的评价细则进行打分:每次设计2分(共三次);作品外观、结实、造价、平稳度的全班评价10分;全船用下沉材料4分,用一半下沉材料1分;承重不低于5个钩码7分,承重第一加3分、第二加2分、第三加1分,不足5个钩码5分。制作小船项目的分直接加入期末的科学成绩评价中。

第八个环节:总结反思,深度学习 基于项目的STEM学习是“以学生为中心”的教学,教师监控和反馈得太多或者太少,都会阻碍学生学习。高质量的教学与反馈相平衡,让学生有机会来反思自己的学习过程,从他人那里得到反馈并据此调整行为以及评估自己的观点,这就是有深度的学习。

通过学生的评价得分以及自我总结反思的情况反馈,课题组感受到,亲历过程让学生感触良多,可以看出他们能运用在科学探究中获得的关于沉浮的概念性知识,包括:同体积时重的物体容易沉、轻的容易浮;改变物体的形状可以增加排水量,让浮力增大;水中溶解了物质,可以增加浮力;等等。这些概念性知识帮助学生在设计制作小船的项目活动中组织整理事实性知识,如怎么选择制作小船的材料,怎么改变材料的形状,甚至在水里加盐……这个过程让概念性知识变得更清晰。反过来,概念性知识又加强了学生对事实性知识的理解。同时,学生对自己的设计的长处和缺陷进行批判性思考,真正实现为理解而教。

第九个环节:调整方案或进入新项目 基于项目的STEM学习是一个螺旋式渐进的发展过程,几个环节不是封闭的,而是开放的、呈螺旋上升的趋势。所以,第九个环节可以是学生通过反思,觉得方案还可以进一步调整、完善,那就直接进入头脑风暴,形成新的方案环节;也可以是这个项目任务完成后准备进入下一个项目的学习过程,在这样的循环式螺旋上升过程中,提升学生融合STEM技能解决现实问题的能力。

这种学习方式也受到家长好评,既培养了学生的动手能力、观察能力,又培养了学生分析与解决问题的能力,帮助他们获得不少物理知识,为以后的学习打下良好基础。

5 结语

成果是显著的,但是由于基于项目的STEM学习框架只是课题组在研究的初级阶段形成的,还需要不断提炼、完善,以适应不同的项目任务。笔者相信,通过后期深入的课题研究,一定能构建出更精炼、更有实效、更便于操作的学习框架并形成适合各种基于项目的STEM教学模式,为学生科学、数学、技术与工程能力的综合提升提供更好更有效的教学方法。

作者:唐皓,成都市成华区教育科学研究院(610051);叶宝妮,四川大学附属实验小学(610100)。