“互联网+”背景下非俄语专业大学生 多元识读能力的培养

2020-12-11王康康

王康康

(新疆财经大学国际经贸学院,新疆乌鲁木齐,830012)

一、引言

伴随着人类社会的进步,科技发展日新月异,传播媒介不断创新,交际方式日趋多样,单一传统的读写能力已无法满足如今多元化的信息时代。人们所接触并需要被理解的文本也不再是简单的文字信息,而是包含了图片、声音甚至视频的多元化语篇。如此一来,接收这些不同符号系统所传达的信息并做出一定反馈是当今时代对人们的要求。那么,培养这种解读和创作的能力是一项重要的任务。

二、多模态与多元识读能力

基于语篇分析理论的发展,再加上科技和交际手段的进步,兴起于20世纪90年代的多模态话语分析理论开始蓬勃发展。我国学者顾曰国认为多模态“是人类通过感官(如视觉、听觉等)跟外部环境(如人、机器、物件、动物等)之间互动方式。用单个感官进行互动的叫单模态,用两个的叫双模态,三个或以上的叫多模态”。[1]这与社会符号学的的看法是一致的,即语言是一个符号系统,不同的模态来自不同的符号系统,每个符号系统具有自己的功能。我们人与人的交际正是调动了视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉不同身体机能而进行的一系列符号的组合。这些不同系统的符号构成一个语篇,在传递的过程中就需要接收者能将其正确解读,并据此给出回应。这就需要交际者具备多元识读能力。

新伦敦小组于1996年提出的多元读写能力这一概念,是通过语言及非语言符号系统进行识读和创作语篇。然而这一概念内涵丰富,理解各有千秋,译法也不尽相同。Wielliamson认为多元识读能力是在阅读各种媒体和模态的过程中获取信息的能力。Gentle,Knight和Corrigan则认为该能力是由语言成分(文字、隐喻、结构、情态等)、视觉成分(颜色、视角、矢量、前景、背景等)、听觉成分(声音、音乐、音响效果等)、身势成分(行为、感受、身体控制、动作等)和空间成分(生态空间、几何空间、建筑空间等)五种成分构成。我国学者胡壮麟教授认为识读能力包括了文化识读和技术识读能力两个层面,文化识读用来描写语言、文化多样性及对变异尊重的多元识读能力,而技术识读就是多模态识读[2]。鉴于对这一概念的丰富内涵,出现了“多元读写能力”“多模态识读能力”“多元识作能力”等译法。但究其内涵,都包括了要对语篇进行辨识、解读,并创作、产出新的话语。在本文中我们使用“多元识读能力”这一译法。

三、培养多元识读能力的必要性

就笔者所在高校的非俄语专业的多数学生理解、使用俄语或借助信息技术来表达意图、解决问题的能力并不理想。他们习惯于被动性地接受知识,欠缺批判性和创造性思维,多元识读的意识和能力较弱。面对网络上的学习资源,他们难以进行选择性的识读。因此,培养多元化的信息处理能力具有一定的必要性。

(一)时代发展的需要

随着现代科学技术的飞速发展,信息和知识的传播不仅仅是通过报纸、杂志、面对面的交流,更多的是借助包含了图像、色彩、音乐、动画等的电话、博客、邮件、视频等媒介来进行。而当代大学生正是伴随着电视、手机、电脑、平板等电子设备成长的一代,文字以外的图片、动画、音视频是他们接受信息的主要媒介。这些包含着不同符号系统的语篇无形中影响着他们接受信息的方式。

由于互联网的便利,个人的交际空间变大,层次多样,在面临着更多机遇的同时也要承受相应的挑战。大学生毕业后,除了具备良好的专业基础,还需要较好的表达、交际能力等。此外,互联网时代多模态的信息文本需要人们能够快速有效的阅读这些信息并进行加工整理,以获取自己所需的有效信息。作为非俄语专业的大学生,自身的专业知识存在短缺,传统的读写能力又难以满足时代的需要,那么只有具备多元识读能力才能应对新时代的挑战。

(二)学习者个人和教师的需要

互联网时代成长起来的大学生,不论是在生活交际还是接受知识的过程中,面对的都是形式多样的多模态文本或语篇。为了更好地理解其中包含的内容,学习者不得不调动各类感官,以便将语篇中的不同读符号进行解码,进而获取其中的信息。然后又会通过声音、文字、手势、表情等来创作新的多模态语篇,以表达需要呈现的意义。在这一系列的过程中,使用何种模态或者将哪些模态进行组合,需要学习者进行选择。而不同的学生对不同符号信息的敏感度不同,有的听觉发达,对声音、音色感知力较强;有的对看到的文字、图片、表格更具敏锐性;还有的学生喜欢通过触摸加强理解。由此,如何更好地选择模态来完成认知和创作,学习者自身需要进行学习。

与此同时,教师面对不同类型的学生,如何满足各类学生的需求,以达到理想的教学效果,就要求教师采取多模态的教学模式,帮助学生培养多元识读能力,以适应社会的发展。

四、非俄语专业大学生多元识读能力的 培养

(一)设立多元化教学目标

在非俄语专业学生的俄语教学中,俄语技能的培养不仅在于对简单的俄语文字这一符号系统进行理解,还要让俄语字母与其他符号系统结合,进行整体解读,也就是要培养学生的多元识读能力。换言之,学生不但要能从出现在眼前的文字语篇中提炼出主要信息,还要能对表格、图片、声音、动画及视频材料中的信息有反应,进行解读和构建,以获取需要的信息并进行传递,完成互动。在这个过程中要求学生能够对文字、颜色、声音、眼神、表情、手势、身体动作等不同符号结合一定的语境进行理解,这是多元化的目标。以此为目标的教学可以培养学生的树立多元识读意识,以便提高学生的多元识读能力。

(二)创建多模态教学资源

与英语学习的资源相比,俄语类材料要匮乏的多。但在互联网时代,新技术和新媒体的出现对此稍有改善,教学资源逐渐丰富。这里的多模态教学资源应当包括纸质教材、期刊、报纸、电子图书、多媒体课件、音频、视频、微课、网络学习平台等。不论是纸质教材,还是其他模态的教学资源,在编写、制作的过程中需要体现学生的中心地位。以纸质教材为例,从纸质材料中获取知识主要依靠视觉模态。除了文字,图片、表格都是可以设计的内容。文字的字体、字号、颜色,图片的大小、位置、色彩,表格的类型都会起到不同的语篇作用,对不同的学习者也有不同的影响。文字材料与图片、表格也不是相互独立,而是互为补充,融为一体的。此外,版面的设计也会起到一定的作用。在教学中,教师需要引导学生去观察这些内容,而不是只重视文字或相反。而不同的学生,对不同的符号系统敏感度不同,这种内容丰富的教材可以从不同角度吸引学生的注意力,以引起学生兴趣。

纸质材料的使用有一定的限制,而音视频、微课等电子化学习资源更能体现电子时代的特点。为了更好地方便学生,可以将相关材料电子化,便于学生随时随地阅读。同时,电子化的教学资源能够将课内和课外、线上和线下的学习结合起来,师生互动更加便捷。

(三)开展多模态教学

在具备了多元化学习目标和多模态教学资源后,开展多模态的课内外教学是重要的环节。目前多数学校都配备了多媒体设备,这有助于开展多模态教学。但这并不意味着完全依赖PPT或者音视频材料。上课之前,教师需要对教学资源进行整合,根据不同的教学目标合理使用不同的多模态教学内容。教师根据该节课的内容,对学生进行明确指导,让学生知道哪部分是重点,哪部分是新知识,要获取什么技能。学生在已有知识的基础上,通过教师展现的文字、图片、表格、音视频以及教师的语调、表情、手势等信息,进行解读、思考,然后通过习题练习、课堂讨论、小组展示等多种形式的实践来掌握新知。实践的过程有利于学生更好地认知自我。在教学中不必追求丰富多彩的形式,即并不是使用到的模态越多越好。教师在课前要进行学情分析,考虑学生的特点和教学内容,在课堂上有选择地使用不同的模态,使运用到的模态形式起到互为补充、协调以及强化的作用,而不是花样频出,使学生眼花撩乱,找不到重点。而课下自主学习部分,教师布置的任务和各类材料也要适宜。教师根据不同的教学内容、目标、对象、情形对教学过程进行设计,通过课堂内外、线上线下沟通,实现师生之间的良好互动。

(四)完善评价体系

外语教学历来重视学生的学习过程,那么评价体系也不能是简单的一张试卷。要培养学生的多元识读能力,就要对学生学习中的各个阶段进行评价。从评价主体而言,应该将教师评价、生生互评、学生自评结合起来,从评价内容而言,除了学生笔头呈现的书面语言,还应该包括团队合作、人际沟通、表达能力等多个方面。从评价形式来说,应该包括形成性评价和终结性评价。形成性评价主要是对课堂表现的评估,由出勤率、课堂参与度、作业构成,终结性评价则包括阶段性测验和最终考试。这样综合性的评价体系能够督促学生自主学习,促进多元识读能力的培养。

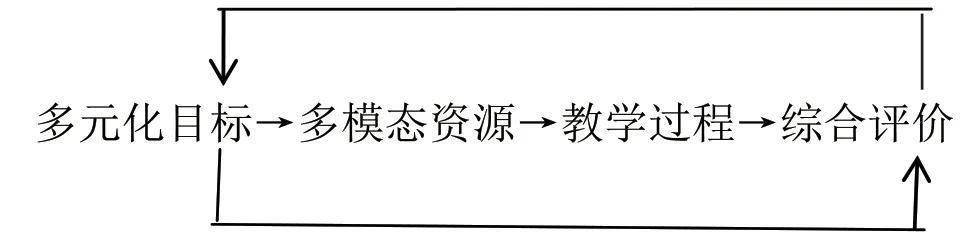

大学生多元识读能力的培养,从教师到学生,从设立多元化目标到开展多模态教学,使用了多模态的教学资源和评价体系,完成评价后的反思推动后续更合理地树立目标,进行教学设计,这组成了多模态的教学模式(见图1)。

图1

五、结语

在“互联网+”时代,信息技术运用到教育领域已初见成效。培养非俄语专业大学生的多元识读能力,教师和学生都要转变观念。教师需要长期性地花费大量时间准备教学资料,进行教学设计。雨课堂、微视频及其他网络学习平台等现代化教学资源对于开展多模态教学提供了便利,通过改变教学理念、内容、方法、手段和评价标准,有利于我们的教学活动顺应时代的发展,培养出适应社会发展的大学生。