非物质文化遗产活态传承:体验价值体系、测量与检验

2020-12-07李江敏王青朱镇

李江敏 王青 朱镇

[摘 要]非物质文化遗产(非遗)是中华五千年优秀文明的传承,这种以人为载体可延续的文化传递决定了非遗具有独特的传承体验价值。已有研究关注非遗在文化、旅游及经济等方面的价值,但忽略其活态传承的体验价值。文章依据人类学文献提出非遗活态传承的定义和特征,结合体验价值理论框架,采用扎根理论识别了非遗活态传承体验价值的五维结构体系。以定性的测量要点具体细化为量表,在专家Q-sorting测试基础上,对非遗体验项目259名体验者进行问卷调查。通过探索性因子分析和验证性因子分析,实证检验并确认了非遗活态传承的五维结构。结果显示,认知价值、情境价值、经济价值掲示非遗体验者自我明确的参与需求,而活态价值和传承价值是非遗新的体验价值。非遗活态传承体验价值为文化旅游地资源规划、非遗体验产品设计以及文化传承开发提供了理论指导。

[关键词]非物质文化遗产;活态传承;体验价值;活态价值;传承价值

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2020)11-0078-12

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2020.11.011

引言

中国五千年优秀的文明孕育了丰富多彩的非物质文化遗产(以下简称非遗)(intangible cultural heritage, ICH)。非遗是指“各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所”[1]。从表演艺术、节庆活动,到各种传统手工艺,非遗传承中华民族优秀文化,是人类历史长河中的瑰宝,具有重要价值。昆曲、皮影戏、中医诊法等已经成为我国非遗的重要名片1,是重要的旅游吸引物。

“传承”是非遗本质属性,而“活态性”是非遗有别于物质文化遗产的显著之处[2]。非遗的活态性主要表现为不仅保护物质形态,更体现为对传承载体认知体验、宣传弘扬,最终实现传承振兴来保护非遗的生命力[3]。非遗传承是以人为载体可延续的文化传递过程,通过技艺经验表现让非遗渗透至文化持有者的衣食住行中[2]。作为文化遗产组成部分,非遗同样具有传统文化的地方精神价值,依托地方社区展示出深厚的文化、民族和地域性特征[4]。因此,遗产本身所体现的文化价值和所拥有的广泛群众基础,决定了非遗是依赖与人类互动的文化财富,这种活态的非遗传承性包含了与生俱来的体验价值。

推动非遗与旅游的融合发展,为旅游业向深层文化体验和传播提供了新的方向[5]。已有研究围绕非遗传承方式、路径以及非遗与人和社区之间互动联系,思考如何在旅游创新保护非遗为其提供生存环境背景下,将非遗融入现代社会[6]。非遗对于传承人和承载者而言,能为相关社区和团体提供“认同感和地方连续性”[7]。但非遗不仅是文化资源,更是一种经济资源,非遗活态传承对社会经济结构优化发展具有积极作用[8]。所有的有形和无形文化遗产的保存、研究和传播对民族文化传承与可持续发展都具有重要价值[9]。尽管文化传媒、旅游管理等领域的研究对非遗价值进行了较为系统的论述,提出非遗作为活态的文化资源本身具有重要的社会、文化、科学、经济价值[10],然而对于非遗参与者的体验研究鲜有学者关注,其活态传承体验价值如何衡量尚未揭示。

非遗活态传承体验价值决定了旅游项目的生命力,非遗旅游项目开发价值取决于可展示与体验性 [11]。非遗活态传承既促进非遗保持良好文化生态,也是打造特色文旅资源实现可持续发展的重要途径[12-13]。研究发现,非遗的保护利用、活态传承与个人感知之间存在联系[14],在活态传承中了解非遗所蕴含的民族价值取向和追求,有利于社会公众认同民族文化,提升民族文化自豪感[15]。本文对非遗活态传承体验价值及对应维度进行探索,构建活态传承价值体系并加以验证,发现参与者在非遗活态传承中的关注点,促进非遗文化生动诠释,进而为非遗开发提供借鉴。

本研究依据人类学文献提出了非遗活态传承的定义和特征,结合体验价值理论框架,采用扎根理论识别了非遗活态传承体验价值的五维结构体系。接着将定性的测量要点具体设计细化为量表,在专家Q-sorting测试基础上,对非遗体验项目259名体验者进行问卷调查。通过探索性因子分析和验证性因子分析,实证检验并确认了非遗活态传承的五维结构。

1 文献回顾

1.1 非物质文化遗产活态传承

非遗的活态传承是指,在日常交流中保护其物质形态、活态保存其传承载体,是物质及相关文化活动的活态保存和传承[3],对象为文化积淀如语言、表演艺术、仪式和节庆活动及各种传统手工艺,往往在日常交流、体验和学习中得以传承1。活态传承是以人、团队或者社区为载体,并与当地历史文化紧密相关,不可移植[4],具有较强地域性特征。由于非遗是根植于地域、社区中的创造性资源[16],其价值在互动中提升,非遺活态文化传递非遗文化所蕴含的核心理念2,在于保护、认知及传承非遗的核心价值。其核心价值基于可参与的文化传播和体验价值传递,是传统文化与精神的再传播[12]。非物质文化遗产的活态性还表现为促进传统历史文化在当代社会的活态呈现与重新生活化[17]。例如,江西婺源“文旅融合,非遗先行”,特色鲜明的非遗项目在乡村旅游中活态展示,在传统旅游产品中透出新意,通过旅游途径让非遗重焕生机活力[18]。非遗活态的核心表现是人类自身的生活文化。非遗传承者与体验者在交流互动中实现文化传承,个人感觉和体验成为重要因素[19]。

非遗活态传承研究起步于人类学研究,从个体自我到社区群体的地方认同,突出个人文化权益和需求,提倡“将人与遗产联系起来”[20] ,并强调通过政府和公众来识别、保护和传播非遗。例如,埃及政府颁发公告来传承Hilali Epic史诗,为确保以口头形式传播,举办朗诵训练并将系列讲座编入学校课程,以增加市民了解和认同[21]。不同于有形遗产,非遗需要通过展示和创造为一种生活经验或者活动形式加以大范围推广[22]。基于人类学视角,非遗活态传承也需要对传承人加以重视[23]。通过对传统体育等非遗研究,发现活态传承对象聚焦在传承人、学生、社区三方[24],多以校园、社区、互联网平台进行活态传承,从而发挥非遗在现代社会的实用功能[25],社区参与的传承方式进一步体现了人地结合思想,有助于非物质文化遗产的可持续发展[26]。非遗文化空间保护与开发是传承非遗的有效手段,非遗产业化发展可以实现经济价值,提升非遗影响力,并保持传承的生命力[27]。非遗开发模式包括以文化生态区和博物馆为代表的静态开发模式,以节庆和主题公园为代表的动态开发模式[28]。非遗与人息息相关,非遗和旅游碰撞会形成有效的活态传承[29]。Alivizatou从产业角度揭示文化遗产、旅游业和区域竞争力之间的密切关系[30]。在当下社会转型期,非遗是中华民族的文化软实力,非遗旅游开发是文化活态传承的有效途径[31]。

1.2 体验价值

非遗的活态传承途径有体验、认知和传播等。体验价值高低决定非遗活态传承项目吸引力大小。体验价值是指顾客经历消费后的体验感知,需要亲身参与体验才能实现[32]。Mathwick等认为体验价值来源于人们对产品服务直接使用或远距离欣赏,是消费者对产品属性和服务效益的相对感知[33]。产品属性和服务效益相对感知是体验价值研究的主要思路。学者们对体验价值开展了丰富的探索,从二维模型一直发展到五维模型。Holbrook和Hirschman基于消费者核心价值需求,提出了实用和享乐的二维体验模型[34];Michie和Gooty在此基础上扩展出了象征性维度,体验价值扩展到三维[35]。经典的框架是Sheth等在探讨消费决策价值因素中指出,体验价值具备功能、社会、情感、认知及情境价值5个维度[36],一度成为服务体验的主流模型。

旅游体验价值是以顾客为中心在特定时空为客户提供有明显差异和无形价值的服务,不同消费者有不同体验需求[37]。在旅游服务的体验研究中,Paul和Geoffrey增加认知维度以适用于旅游环境层面[38],Sweeney和Soutar对顾客价值量表进行调整和扩展,提出功能性、情感性、社会性和知识性四维度[39]。在“亲身参与”主动体验共同制造模式研究中张凤超和尤树洋证实Sheth等的五维体验价值模型[40]。而在环城游憩行为研究中,李江敏和严良将体验价值划分为两类五维度,提出环城游憩体验价值包含功能、经济、情境、情感及认知价值[41]。

尽管体验价值的划分方法不尽相同,但Sheth等的五维分类法[36]是认可度较高的分析框架,并在旅游服务研究中得到较多验证。非遗的活态传承体验价值在旅游理论和开发实践研究中尚处于起步阶段。

2 研究思路和方法

本文借助扎根理论探索识别和提取体验价值的表现形式。扎根理论适用于提炼和构建各种关键维度或构念,对特定社会学和管理学定性资料进行循环和持续比较,不断迭代、提炼和修正观点直到理论饱和。可用于抽象原始资料并建立理论[42],经由严谨系统分析来构建某一理论和框架。在扎根理论分析前,不预设体验价值结构,首先围绕“非遗体验形式”“非遗体验内容”以及“非遗体验感受”3方面内容进行深度访谈、收集关键受访者的评价。

研究以武汉作为扎根分析的案例地。近代以来,武汉一直是中国中部水陆经济核心城市,长江流域非遗展馆就坐落在武汉。武汉也是南北文化交融之地,非遗活化发展比较典型。本研究以汉绣博物馆、古琴台景区、长江非遗博物馆、楚天茶道茶空间、武汉木船雕工作室和雕花剪纸工作室6个核心非遗体验区作为典型的访谈地点,通过深度访谈了解非遗传承人、非遗爱好者以及体验者对活态传承体验价值的看法。引导问题包括以下3个方面:第一,非遗有哪些特殊的体验形式?第二,非遗活态传承的体验主要表现在哪些方面?第三,对所在体验区的活态传承体验感受是什么,有什么需求?针对非遗传承人访谈时间控制在20分钟内,非遗传承体验者访谈时间控制在10分钟内。所有内容以文本形式整理成访谈记录,供扎根理论分析使用。通过引擎搜索“非物质文化遗产活态传承”关键词,得到部分新闻媒体对非遗活态传承的报导,并将其作为补充合并到访谈文本(包括20份访谈资料及1份网络数据),并抽取其中1/3(7份个人访谈纪录)做理论饱和度检验。

通过对访谈资料进行开放式编码、主轴编码和选择性编码3个步骤,完成对文本资料的结构化系统分析,逐层归纳形成概念、对应范畴和主范畴。通过和其他领域的服务价值体验维度研究比较,对理论进行解释和说明。张凤超和尤树洋的认知价值是指满足参与者学习产品技术或知识包含技术学习等[40],本研究认知价值是参与者在体验过程中获得新知识的文化认知价值;Sheth等的情境价值是在特定环境下获得有条件的价值[36],本研究情境价值是参与者在特定情境下对产品与服务的感知效用,是在一定环境下具有增强性的价值;对于超出现有体验价值研究的维度,例如传承价值、活态价值,采用扎根分析中主轴编码的核心要点进行命名,命名来源于政府报告中“文化自信”及相关法令《文化部关于加强非物质文化遗产生产性保护的指导意见》(文非遗发〔2012〕4号)中“生产保护”等,确保维度的定义和核心来自关键受访者的文本归纳,由此归纳非遗活态传承的体验价值体系。

扎根理论识别了非遗活态传承体验价值的维度,在此基础上进一步将定性的测量要点具体细化,开发适合于非遗活态传承体验价值的量表。在专家Q-sorting测试基础上,通过严格的问卷初测以及实测,对非遗体验项目体验者进行问卷调查。通过探索性因子分析和验证性因子分析,在确认其效度和信度基础上,实证检验并确认非遗活态传承的维度结构,并以此确立相应的体验价值体系测量框架。

3 扎根分析与体验价值识别

扎根理论是依赖于对真实鲜活原始资料的逻辑提炼,进而呈现出对理论的抽象[43]。为了识别非遗活态传承体验价值的维度和特征,首先借助扎根理论对访谈文本进行规范性编码。扎根理论应用的前提有两个:第一,确保被访谈对象具有典型性,第二,能够获得准确的文本信息。为了体现参與人员的典型性以及文本的准确性,将访谈者集中在非遗载体(如非遗传承人)以及非遗接受者(如非遗爱好者,非遗体验者)范围。

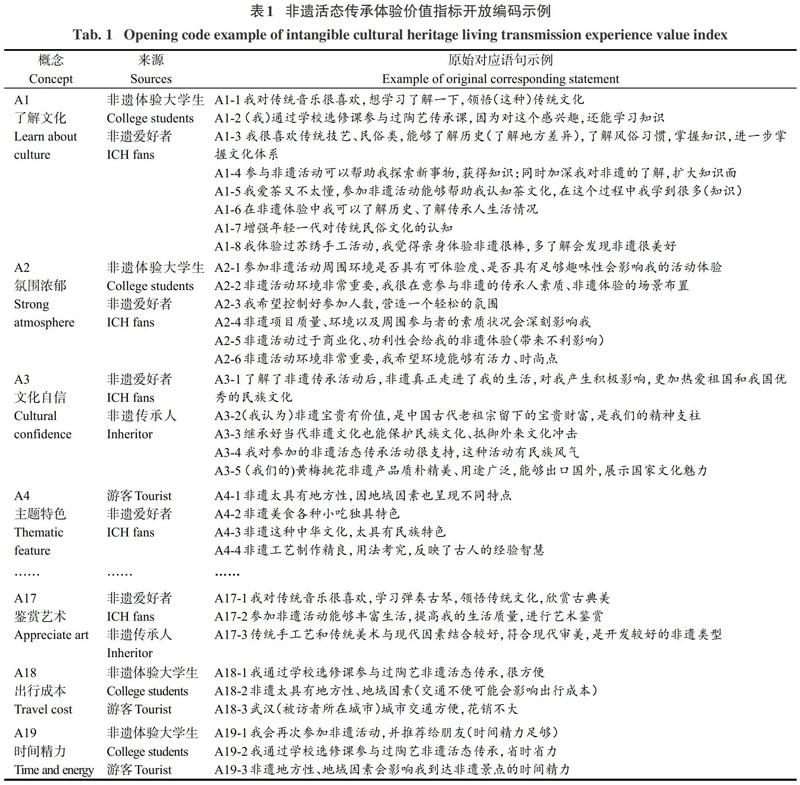

根据扎根理论的分析步骤,开放式编码是第一步。为了减少歧义和偏差,研究者将现场访谈的语音和文本记录变成文字,并进行校对和补充完善。通过阅读访谈文本,将关键语句变成概念化的关键词。当存在歧义或者不确定时,成立专家小组参与判断,并最终协商确定。通过开放式编码,得到150个语句词条,并形成不带有感情色彩的关键词标签。通过对其进行概括性整理,表达相近或存在相关性概念合并,最终形成19个重要概念。其中,对应最多语句词条的概念是8条,最小的概念是3条。由于篇幅有限,部分概念省略,开放编码见表1。

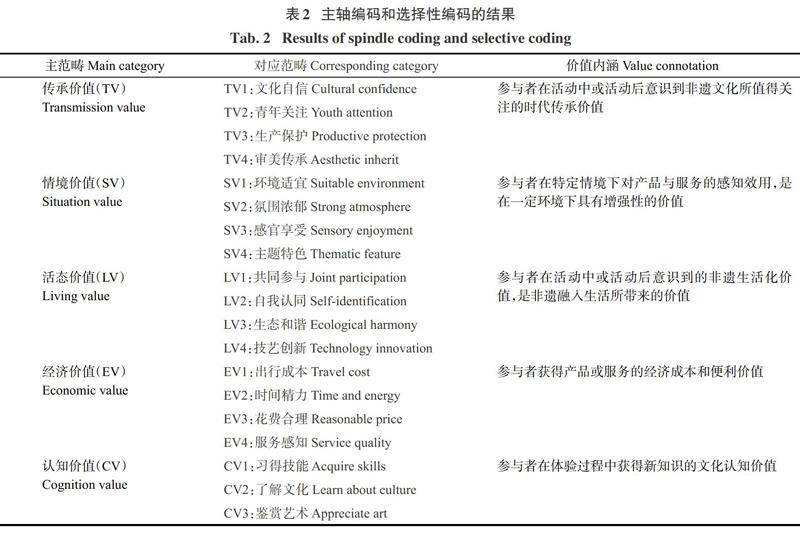

主轴式编码是将得到的概念联系起来,重新抽象、提升和综合,建立非遗活态传承体验类属概念之间的联系。对19个重要概念围绕非遗活态传承体验内容这条线索进行分析和比较,最终构成5个主范畴。选择式编码是通过梳理核心范畴与次要范畴之间的逻辑关系,建立非遗活态传承体验价值联系。文本分析显示,5个主范畴之间存在相互关联的内部依赖性,且不能相互替代。每一个主范畴代表了不同价值体系和利益诉求,5个主范畴可以归纳为5个感知价值维度,包括传承价值、情境价值、活态价值、经济价值以及认知价值,主范畴和对应范畴依据访谈资料及文献基础确定,具体见表2的价值内涵解释。

结果显示,非遗活态传承的体验价值体系既包含现有研究已提出的情境价值、经济价值及认知价值,还识别了传承价值和活态价值两个新价值维度。

4 问卷设计与实证检验

4.1 问卷设计与数据收集

通过扎根分析基本明确非遗活态传承体验价值的五维结构及每个维度重点关注的要点。由于扎根理论源于对典型调查对象的文本识别,还缺乏面向旅游体验者的一般性测量方法。因此,本研究试图设计一整套测量题项,用于对不同非遗活态传承活动体验价值的测量。

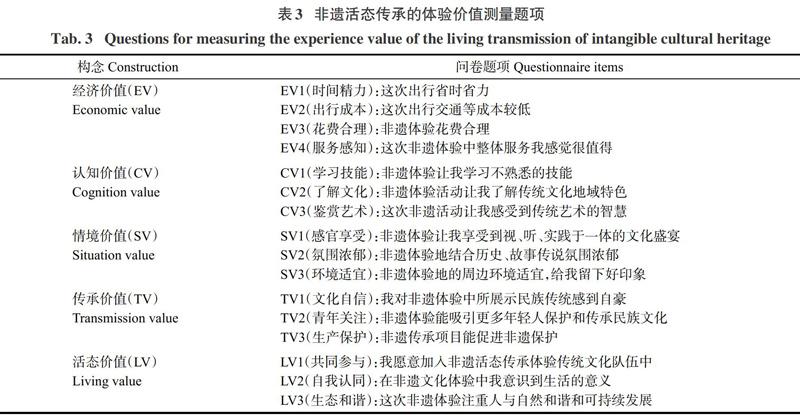

遵循一般量表设计方案,通过文献梳理和扎根分析,初步设计了包括19个题项组成的问卷。其中,传承价值、活态价值包括4个题项,依据访谈资料进行扎根分析独立设计;经济价值、情境价值包括4个题项,认知价值包括3个题项,依据前人研究并结合扎根分析共同完成。问卷使用Likert 7级量表测量(1表示非常不同意,4表示一般,7表示非常同意)。

问卷调研前,邀请了5名旅游管理和心理学研究专家对问卷进行审阅,解决体验题项的归类问题。首先通过背对背形式,采用两阶段Q-sorting方法对所有题项与5个体验维度进行匹配。结果发现,SV4、TV4和LV4这3个题项聚焦不明显,出现较大的归类偏差。因此,根据专家意见删除了这3个题项,并对体验价值的部分测量题项语言进行了修订,使之更符合非遗活态传承的研究情景。正式调查之前,团队在汉绣博物馆、古琴台景区、长江非遗博物馆、楚天茶道茶空间、武汉木船雕工作室和雕花剪纸工作室等非遗体验区发放问卷,进行量表初测。根据返回信息对文字和措辞进行修订和完善形成正式题项,如表3所列,在此基础上进行大规模问卷调查。

调研对象筛选了参与过非遗活态传承体验的个人,在2019年7—8月期间共发放问卷270份,涉及的非遗体验项目有:非遗手工美食节庆、传统戏曲体验、手工技艺课堂、传统体育和游艺杂技、非遗研学活动以及现代非遗博物馆体验等。回收有效问卷259份,总体问卷有效率为95.9%。其中,男性被访者95人36.7%,女性被访者164人63.3%;样本年龄分布为:18岁以下6.2%,18~24岁55.6%,25~34岁28.6%,35~44岁6.9%,45岁及以上2.7%;学历分布为:小学、初高中、中专7.0%,大专5.8%,本科65.2%,研究生22.0%;职业分布为:政府单位及技术人员13.1%,公司职员(含私企)23.5%,学生56.4%,离退休人员及其他职业7.0%,样本具有代表性。

4.2 探索性因子分析

使用SPSS进行探索性因子分析,提取因子结构。结果显示,KMO值为0.851,超过0.8,显著性水平Bartlett 球形检验p值小于0.05。采用方差最大化正交旋转方法,选择特征根大于1作为因子形成依据,并获得相应的因子载荷旋转矩阵,共提取了64.4%的方差贡献率。探索性因子分析结果如表4所示。每个因子负载均超过0.5,绝大多数因子负载值大于0.6,说明汇聚效度较好。所得到的探索性因子分析结果与扎根理论得到的编码关系基本一致,初步验证了该非遗活态传承的体验价值的量表具有较好的效度。

4.3 验证性因子分析与测量模型

为进一步验证探索性因子分析结果的科学性,本文运用AMOS对数据进行验证性因子分析。该方法主要测试在考虑残差的前提下,一个因子与相对应的测度项之间的关系是否符合研究者所设计的理论关系,用给定的拟合优度反映测量模型的可靠性。

研究结果显示,绝对拟合指数中,卡方系数CMIN/df为1.567,GFI值为0.934,AGFI值为0.905,RMSEA值为0.047;相对拟合指数中,CFI值为0.955,TLI为0.942,IFI为0.956。以上数据综合表明,整体拟合情况效果较好,测量模型成立。具体结果见图1所示。

通过AVE分析发现,变量数值都大于0.5,并且平方根大于交叉变量的相关系数(表5),符合判别效度的要求。采用Cronbachs a系数和组成信度测量模型的信度水平。研究显示,Cronbachs α系数在0.78~0.84之间,组成信度CR也介于0.76至0.82间,证实测量模型的信度水平较好。

5 结论与讨论

5.1 主要研究结论

文旅融合背景下科学开发非遗旅游资源,对于弘扬中华文化、推动中国文化旅游发展具有重要意义。有效识别非遗活态传承的体验价值是文化旅游产品设计的前提[44]。已有研究强调非遗的保护利用,对于如何有效开发非遗的体验价值的研究有待深入[45]。本研究对于活态传承体验价值进行了理论探索,通過扎根理论识别了体验价值的结构维度,最终开发了包含16个题项的量表,运用两种因子分析验证了量表的合理性和可靠性。主要结论包括以下3部分。

第一,识别了非遗活态传承的体验价值体系,由经济价值、认知价值、情境价值、传承价值、活态价值5个维度组成。经济价值涵盖时间精力、出行成本、花费合理、服务感知4个方面,突出展示产品或服务的经济成本和便利程度,其中,服务感知与前人研究的收益感知相比[41],更突出服务在非遗活动中的重要性,尤其是非遗传承人的精神态度;认知价值涵盖学习技能、了解文化、鉴赏艺术3个方面,参与者在非遗项目中求知需求明显;情境价值涵盖感官享受、氛围浓郁、环境适宜3方面,表明参与者需要合适的环境氛围,并关注感官感受。

第二,在理论上界定了新的体验价值,突破体验价值理论在旅游领域的研究。回顾Sheth等探索消费决策价值[36]、Paul和Geoffrey在旅游层面丰富顾客价值[38]及马凌和保继刚研究傣族泼水节探索感知价值[46],对比发现,非遗活态传承体验价值包含活态价值、传承价值两个新维度。传承价值是指参与者积极关注非遗所具有的时代传承价值,呼吁保护性开发,涵盖文化自信、青年关注、生产保护3个方面。活态价值扩展了非遗活态传承,在共同参与体验非遗文化中,实现自我认同和归属感,注重人与自然和谐可持续发展。活态价值涵盖共同参与、自我认同、生态和谐3个方面。进一步说明非遗在商品化生产过程可能出现资源破坏问题,要注重非遗资源可持续旅游开发[47]。目前,对体验价值的旅游研究集中在工业旅游、古村落博物馆等实体资源[48-49],而关于非实体资源研究较少。本研究发现,传承价值、活态价值是非遗体验所特有的。

第三,开发了一整套量表(图2)适用于测量非遗活态传承的体验价值,为以体验为核心的非实体遗产价值识别提供科学测量方法,为非遗开发提供借鉴,满足参与者对非遗活态传承体验需求,提升旅游服务水平。

5.2 管理启示

研究结论为非遗活态传承的组织建设、科学管理、营销推广等提供了测量方法,对于文化旅游地资源规划、非遗体验产品设计以及文化传承开发提供理论指导。

5.2.1 旅游地资源规划

非遗旅游开发要与传承人、社区、旅游地紧密结合,旅游规划者、景区经营管理者、相关政府部门应基于非遗消费者需求,加强地域合作,共同进行非遗资源开发,合理定位,引导非遗和地方生态和谐共生。传承价值、认知价值及活态价值表明,消费者通过体验传承非遗文化从而实现个人自我认同、增强民族共同感的社会认可心理在旅游地资源规划中要得到重视。非遗活态传承是文化体验行为,旅游景区、地方社区等非遗资源开发主体,必须立足消费者对民族地域文化的需求,打造文化底蕴深厚、生态良好的旅游产品,避免同质化竞争。

5.2.2 非遗体验产品设计

非遗活态传承中参与者的情境价值表明,体验活动要突出主题特色,实现视、听、嗅、味、触等全方位感官享受,因此,非遗活动环境应尽量还原生活场景,让消费者感受到非遗不是虚假演绎而是真实存在于社会发展中。非遗活态价值中与时俱进的观念可通过形式多样的项目设计、主题与情境营造进行体现。非遗产品要满足体验者学习和鉴赏需求,增加其自我认同感。重视非遗与人的互动,提升社区、传承人共同参与度,传承人要走进大众视野,从而让非遗真正活在生活中。非遗产生发展源于生活,非遗产品设计应该拉近非遗与生活的距离,关注人的文化需求,注重环保,实现人和生态和谐统一。

5.2.3 文化传承开发

通过挖掘非遗本土文化内涵,把非遗资源体现到地方文化、节庆活动等传统文化载体中。结合现代技术媒介吸引青年群体关注,引导其深入感受民族优秀文化,增强文化自信心。开发非遗研学项目,为青少年生动传递非遗价值观,采取非遗学堂等形式,在景区、社区或是课堂体验。同时,对非遗资源要处理好生產与保护的关系,不仅进行经济产业转化,而且注重保护和传承民族文化价值。非遗作为中华文化优秀基因和旅游结合能为我国旅游业升级转型提供思路,非遗活态传承增加旅游价值,这种旅游活态传承不仅能带来经济效益,更有助于夯实国家文化根基。

5.3 研究局限性

研究在非遗类别代表上考虑到了多种非遗类别,对非遗活态传承体验价值提升具有普遍指导意义,但同时也有一定的研究局限性:第一,不同类别非遗具有自身的特色,研究中未针对不同类别进行对比分析,未来可进一步选取特定类型非遗进行活态传承体验价值研究以及不同类别的对比研究;未对不同年龄、职业、受教育水平的群体感知价值进行差异分析,后期可针对不同人口特征群体开展比较研究。第二,研究基于体验价值理论对非遗活态传承进行分析,从顾客体验视角探索出非遗活态传承体验价值的两个新维度。今后研究中可进一步从非遗传承者、非遗管理者及非遗开发者视角研究非遗活态传承认知,以期形成良性互动管理,实现科学保护,开发具有民族记忆价值的非物质文化遗产。

参考文献(References)

[1] 信春鹰. 中华人民共和国非物质文化遗产法释义[M]. 北京: 法律出版社, 2011: 1-3. [XIN Chunying. Interpretation of Intangible Cultural Heritage Law of the Peoples Republic of China [M]. Beijing: Law Press, 2011: 1-3. ]

[2] 祁庆富. 存续“活态传承”是衡量非遗保护方式合理性的基本准则[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2009, 29(3): 1-4. [QI Qingfu. To continue “lively lineage” is the baseline for measuring the appropriateness in protecting non-material culture heritage [J]. Journal of South-central University for Nationalities (Humanities and Social Sciences Edition), 2009, 29 (3): 1-4. ]

[3] 梁保尔, 马波. 非物质文化遗产旅游资源研究——概念、分类、保护、利用[J]. 旅游科学, 2008(2): 7-14. [LIANG Baoer, MA Bo. Research on intangible cultural heritage tourism resources: Concept, classification, protection and utilization [J]. Tourism Science, 2008 (2): 7-14. ]

[14] BERGHE P, KEYES C F. Introduction: Tourism and re-created ethnicity[J]. Annals of Tourism Research, 1984, 11(3): 343-352.

[15] GONZALEZ M V. Intangible heritage tourism and identity[J]. Tourism Management, 2008, 29(4): 807-810.

[16] 季中扬. 从节气歌谣、谚语看二十四节气的活态传承[J]. 南京师大学报(社会科学版), 2018(2): 54-59. [JI Zhongyang. The inheritance of Twenty-four Solar Terms through living ballads and proverbs[J]. Journal of Nanjing Normal University (Social Science Edition), 2018 (2): 54-59. ]

[17] NETTLEFOED R. Migration, transmission and maintenance of the intangible heritage[J]. Museum International, 2004, 56(1-2): 78-83.

[18] 楊红, 江西婺源: 非遗让中国最美乡村更有“味道”[N]. 中国旅游报, 2019-06-10(6). [YANG Hong. Wuyuan, Jiangxi: Intangible cultural heritage makes Chinas most beautiful countryside more “flavor”[N]. China Tourism Daily, 2019-06-10(6). ]

[19] LENZERINI F. Intangible cultural heritage: The living culture of peoples[J]. European Journal of International Law, 2011, 22(1): 101-120.

[20] COMINELLI F, GREFFE X. Intangible cultural heritage: Safeguarding for creativity[J]. City, Culture and Society, 2012, 3(4): 245-250.

[21] MORSI A. Research and preservation projects on intangible heritage[J]. Museum International, 2005, 57(1-2): 61-66.

[22] FERDINAND N, WILLIAMS N L. International festivals as experience production systems[J]. Tourism Management, 2013, 34: 202-210.

[23] 刘志军. 非遗保护的人类学透视[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2009(4): 26-35. [LIU Zhijun. On the protection of intangible cultural heritage: An anthropological perspective [J]. Journal of Zhejiang University (Humanities and Social Sciences Edition), 2009 (4): 26-35. ]

[24] 孙建. 从非遗视角看传统体育的活态传承——以舞龙、龙舟和风筝为例[J]. 南京体育学院学报(社会科学版), 2013, 27(6): 18-23. [SUN Jian. Living transmission of traditional sport as seen from intangible cultural heritage—Taking Dragon Dance, Dragon Boating and Flying Kites for example [J]. Journal of Nanjing Institute of Physical Education (Social Sciences Edition), 2013, 27 (6): 18-23. ]

[25] 侯小琴. 体育非遗活态传承动因演进分析——基于三峡地区的田野研究[J]. 三峡大学学报(人文社会科学版), 2016, 38(3): 35-38. [HOU Xiaoqin. An analysis of the evolution of sports intangible cultural heritage transmission motivation based on field research in the three gorges area [J]. Journal of China Three Gorges University (Humanities and Social Sciences Edition), 2016, 38 (3): 35-38. ]

[26] TAN S K, TAN S H, KOK Y S, et al. Sense of place and sustainability of intangible cultural heritage—The case of George Town and Melaka[J]. Tourism Management, 2018, 67: 376-387.

[27] MCKERCHER B, HO P S Y, DU CROS H. Relationship between tourism and cultural heritage management: Evidence from Hong Kong[J]. Tourism Management, 2005, 26(4): 539-548.

[28] 梁學成. 对世界遗产的旅游价值分析与开发模式研究[J]. 旅游学刊, 2006, 21(6): 16-22. [LIANG Xuecheng. An analysis of the tourism value of world heritages and study of their exploring model [J]. Tourism Tribune, 2006,21 (6): 16-22. ]

[29] 李江敏, 李薇. 非物质文化遗产的旅游活化之道[J]. 旅游学刊, 2018, 33(9): 11-12. [LI Jiangmin, LI Wei. The way of tourism activation of intangible cultural heritage [J]. Tourism Tribune, 2018, 33 (9): 11-12. ]

[30] ALIVIZATOU M. Contextualising intangible cultural heritage in heritage studies and museology[J]. International Journal of Intangible Heritage, 2008, 3(6): 43-54.

[31] 吕慧敏. 文化安全视野下非遗的保护与传承[J]. 广州大学学报(社会科学版), 2015, 14(10): 46-51. [LYU Huimin. Protection and succession of intangible cultural heritage in the view of culture security [J]. Journal of Guangzhou University (Social Sciences Edition), 2015, 14 (10): 46-51. ]

[32] 白长虹. 西方的顾客价值研究及其实践启示[J]. 南开管理评论, 2001(2): 51-55. [BAI Changhong. Literature review of customer value and its implications [J]. Nankai Business Review, 2001 (2): 51-55. ]

[33] MATHWICK C, MALHOTRA N, RIGON E. Experiential value conceptualization, measurement and application in the catalog and interest shopping environment [J]. Journal of Retailing, 2001, 77(1): 39-56.

[34] HOLBROOK M B, HIRSCHMAN E C. The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, feeling and fun[J]. Journal of Consumer Research, 1982, 19 (2): 132-140.

[35] MICHIE S, GOOTY J. Values, emotions, and authenticity : Will the real leader please stand up?[J]. Leadership Quarterly, 2005, 16(3): 441-457.

[36] SHETH J N, NEWMA N B I, GROSS B L. Why we buy what we buy: A theory of consumption values [J]. Journal of Business Research, 1991, 22(2): 159-170.

[37] JENSEN Y, PREBENSEN N. Innovation and value creation in experience-based tourism[J]. Scandinavian Journal of Hospitality & Tourism, 2015, 15(S1): 1-8.

[38] PAUL W, GEOFFREY N S. Value, satisfaction and behavioral intentions in an adventure tourism context[J]. Annals of Tourism Research, 2009, 36(3): 413-438.

[39] SWEENEY J C, SOUTAR G N. Consumer perceived value: The development of a multiple item scale[J]. Journal of Retailing, 2001, 77(2): 203-220.

[40] 张凤超, 尤树洋. 体验价值结构维度: 基于共同制造组织模式的实证研究[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版), 2010, 63(3): 451-457. [ZHANG Fengchao, YOU Shuyang. Dimensions of experimental value: An empirical research from co-production organization [J]. Wuhan University Journal (Philosophy and Social Sciences Edition), 2010, 63 (3): 451-457. ]

[41] 李江敏, 严良. 环城游憩行为 [M]. 北京: 光明日报出版社, 2012: 14-24. [LI Jiangmin, YAN Liang. Recreational Activities Around the City [M]. Beijing: Guangming Daily Press, 2012: 14-24. ]

[42] 杨妮, 马耀峰, 白凯. 基于扎根理论的城市形象定位研究——以潼关为例[J]. 城市发展研究, 2010, 17(11)72-76. [YANG Ni, MA Yaofeng, BAI Kai. The study of city image positioning based on Grounded Theory—A case study of Tongguan city [J]. Urban Studies, 2010, 17 (11): 72-76. ]

[43] 吕宁, 韩霄, 赵亚茹. 旅游中小企业经营者创新行为的影响机制: 基于计划行为理论的扎根研究[J]. 旅游學刊: 1-15[2020-03-04]. [LV Ning, HAN Xiao, ZHAO Yaru. The influencing mechanism of tourism SMEs innovative behavior: A ground- based study based on the theory of planned behavior [J]. Tourism Tribune: https: //doi. org/10. 19765/j. cnki. 1002-5006. 2019. 00. 008 ]

[44] 许忠伟, 林月. 非遗与旅游开发的相关研究述评[J]. 北京第二外国语学院报, 2014, 36(9): 18-27. [XU Zhongwei, LIN Yue. Literature review on intangible cultural heritage and tourism development [J]. Journal of Beijing International Foreign Studies University, 2014, 36 (9): 18-27. ]

[45] 郑锐洪, 张妞, 成阳超. 城市历史街区复杂顾客体验价值认知的实证研究——以天津“五大道”历史街区为例[J]. 北京联合大学学报(自然科学版), 2018, 32(2): 28-35. [ZHENG Ruihong, ZHANG Niu, CHENG Yangchao. An empirical study on cognition of complex customers experience value in urban historic district—Take Wudadao district as an example [J]. Journal of Beijing Union University (Natural Sciences Edition), 2018, 32 (2): 28-35. ]

[46] 马凌, 保继刚. 感知价值视角下的传统节庆旅游体验——以西双版纳傣族泼水节为例[J]. 地理研究, 2012, 31(2): 269-278. [MA Ling, BAO Jigang. A study on tourist experience of traditional festivals from the perspective of perceived value: An example from Dai ethnic Groups Water Splashing Festival at Xishuangbanna, China [J]. Geographic Research, 2012, 31 (2): 269-278. ]

[47] KIM S, WHITFORD M, ARCODIA C. Development of intangible cultural heritage as a sustainable tourism resource: the intangible cultural heritage practitioners perspectives[J]. Journal of Heritage Tourism, 2019, 14(5-6): 422-435.

[48] 张涛, 贾生华. 节事消费者感知价值的维度和测量研究[J]. 旅游学刊, 2008, 23(5): 74-78. [ZHANG Tao, JIA Shenghua. A study on the dimensions and measurement of consumers perceived values during festivals [J]. Tourism tribune, 2008, 23 (5): 74-78. ]

[49] 李文兵, 张宏梅. 古村落游客感知价值概念模型与实证研究——以张谷英村为例[J]. 旅游科学, 2010, 24(2): 55-63. [LI Wenbing, ZHANG Hongmei. An empirical study of tourist perceived value model of ancient villages: A case study on Zhangguying village [J]. Tourism Science, 2010, 24 (2): 55-63. ]