作为艺术内容的美学(下):艺术乃美的完成与升华

2020-11-26张法

张法

【摘要】艺术审美与现实审美在本质上是同一的,艺术是美的完成与升华。中、西、印美学在艺术审美上各有自己的特色,构成了艺术审美理论的互补关系,对于建构艺术审美的普遍规律,是有益的。人类历史上美的建构与解构,同样是理解世界艺术多样性和统一性的基础。

【关键词】艺术审美;中西印在艺术审美上的互补与合一;美的建构与解构

三、美:从现实到艺术

我们知道了心理距离可以产生美,主体成为审美主体,客体成为审美对象,从而主客体一道进入直觉形象;知道了在完形、内摹仿、移情中的主客体同构,人就得到了美(美感)。现在要问的是:得到美(美感)的意义何在?

现实事物在人以审美方式去观看之时成为审美对象,人在对审美对象的欣赏中达到美感的最高度,这种美感高度是人在此时的内在体验,把这种体验外化而成为一种固定的形式,就是艺术。艺术作为一种物质样式,在原始社会产生时,并不仅仅负载审美内容,还负载着政治、宗教、教育等多种内容,而在历史的演进中,逐渐成为以负载美感经验为主的形式,西方近代更是把艺术从其他学科中区分开来,定义为专为美的目的而创造的文化类型。这样,在西方美学看来,美的意义就无需从那难以定性定量研究的主体心理中寻找,而可以从客观存在的艺术中去获得,因为艺术把人类的审美经验作了一种专门的呈现。西方美学的主流认为,只有艺术审美才是真正的审美;西方的非主流美学和各非西方美学,也认为艺术是对人的现实审美活动的一种反映,又是人的审美的一种特殊方式,虽然艺术还包含着其他内容,但也确实是艺术把现实审美最深的内容,作了相对独立的呈现。整个世界美学的共识是:宇宙间的事物,可以在认识之维凝结成知识体系、在功利之维形成实用体系、在伦理之维形成道德体系、在宗教之维形成象征体系,也可以在审美之维形成艺术体系。因为,艺术是一种客观的实体存在,从而美的意义在艺术审美中得到典型的呈现。但在进入问题之前,得先对艺术审美与现实审美的关系及其引出的美学基本问题作些澄清。

还是接着上一讲的问题。從心理距离到完形同构,怎样获得美的审美现象问题基本解决了,但这只是一种理论上的解决。在活动多样、复杂交织的现实中,要达到审美的深度是较难的,最主要的原因是:一方面现实中的事物,无论是自然物还是社会物,并不要求自己成为审美对象,它们的形貌,主要是作为认识的外形、功利的符号、政治的标记、宗教的象征;另一方面,现实中的人要应对处理各种生活的、功利的、认识的、政治的事务,并不要求自己成为审美主体。正因为现实审美的困难,人类在历史的演进中,特别是在现代社会中,选择了艺术作为专门的审美活动,满足人类的审美要求。艺术专门设置了使人进入审美的类似心理距离的方式,这就是电影院、展览馆、阅览室的“门”,这些“门”使人与现实世界拉开距离,意识到自己从现实世界来到了一个艺术世界。在西方文化中,艺术世界虽然描写现实世界的一切方面,但却不是真实的现实,而是虚构的世界;因此,艺术世界不需人为的心理努力,它天然就是与各种非审美拉开了距离的直觉形象世界。在中国美学中,虽然认为艺术描写的不是虚构世界,而是即事即目、眼处心生的现实世界,但同样认为,现实世界进入艺术之后,就进入了审美的化境,从而艺术天然就具有心理距离和直觉形象。由此,从美学的角度可以得出两点结论:第一,现实中,实用心态占主导地位,人并不要求、也没有必要成为审美主体,同时,社会物和自然物既不主动要求、也基本上没有被作为审美对象,现实活动中人要进入审美状态需要一定的条件和转换。第二,在艺术中很容易进入审美状态;艺术的目的就是美,是为美而创造出来、并让人欣赏美的。在社会、自然、艺术的比较中,绝大多数西方美学家,用实体—区分型的思维方式,把社会物排除在审美对象之外,相当一部分美学家把自然物也排除在审美对象之外。这样,美学名符其实地成为艺术哲学。然而,艺术虽然是为审美的目的而创造出来的,也不一定就必然会成为审美对象,达·芬奇的名画《最后的晚餐》在搬运工的眼中,与其他的搬运物品并无区别;莎士比亚的剧本《哈姆雷特》在语言专家研究语法使用时,只作为一般的语言资料。总之,面对艺术作品,有些人并不从审美上去欣赏。如鲁迅所说,一部《红楼梦》,经学家看见《易》、道学家看见淫、才子看见缠绵、革命家看见排满……因此,正像自然物和社会物只有用审美的知觉去感知才会成为审美对象一样,艺术作品也只有用审美知觉去感知,才能成为审美对象。法国美学家杜夫海纳对这一现象进行深思熟虑之后,得出结论:第一,社会物和自然物不是审美对象,即它们主要不是为审美而存在的,但如果人用审美知觉去对待它们,它们的形象性在心理距离下独立地呈现出来,也会成为审美对象。因此,社会物和自然物成为审美对象是偶然的。第二,艺术作品是为审美而产生出来和为审美而存在的,但是,如果人不用审美知觉去对待它,它就不是审美对象。这里,审美知觉意味着,一是把艺术作品当作艺术作品,即当作审美对象而不是当作任何非审美的对象来欣赏;二是按照艺术作品的原意,而不带任何主观性去看艺术作品,这里的不带主观性,不是不带客观上不可能不带的历史局限,而是不带在具体的时空中可以避免的主观性。这两条规定,比较好地解决了社会物和自然物是否为审美对象的问题,也比较好地解决了美与艺术的联系和区别问题。

现在可以进入艺术审美了。从人面对艺术作品开始,以杜夫海纳的理论为基础,结合中国美学和其他美学资源进行解说。人面对艺术作品,要经历四个阶段。

第一阶段,人的感官面对作为物质材料呈现的艺术作品,于绘画,是画布上的形和色;于雕塑,是石头、泥块等材料;于音乐,是组织起来的音响;于文学,是白纸黑字。主体的第一步是要把物质材料变为艺术形象,在主体方面,是从审美知觉到艺术呈现(present)。如果人不以审美知觉去感知,艺术作品就只是物质材料。人不把雕塑看成石头而看作一个人、不把画布上的颜料色彩看成颜料色彩而看成艺术形象、不把文学看成白纸黑字,而从字中看出具体形象;反过来,只有出现了艺术作品,人的审美知觉才得以表现出来,他本有的从物质材料看出艺术形象的能力才得到了显现。因此,在艺术审美中,不管是艺术作品吸引和呼唤人去欣赏,还是人主动地去欣赏,人和艺术作品进行的都是一个双向的运动—既是双向的需要、双向的依赖,也是双向的深入。

第二阶段,在客体方面,是艺术形象形成完整的艺术世界;在主体方面,是从呈现到活现(represent)。艺术形象虽然在主体知觉里呈现了,但任何艺术作品的形象,都只能展现形象的一个或某些方面,不可能把它完全展现出来。一幅画中的人物,只能是人物的一面,正面、侧面或背面,其他几面看不见。一个雕塑人像虽然四面都看得到,但它是一个独立的、凝固的空间。没有环境的说明、时间的展开,文学作品不可能把形象的每一方面仔细写全,只能写主要特征,总是留下空白。空白是一切艺术作品的特征。主体从呈现到活现,就是使有空白的形象变成活生生的形象,如真的形象世界。作品从有空白的形象变成活的形象,是在主体的心中才得以实现,主体为了使形象在心中活起来,需要想象,是想象使主体填满空白而使形象在心中成为活的形象。由于想象的目的是让形象活起来,就是说按照作品本来的方式去想,不能乱想;因此,它是受知性所管辖的,知性的功能就是让想象按作品本来的方式去想。活的形象虽然是由主体想象的填空白而出现的,但又是作品本有的。活的形象只能寓在有空白的形式里,有空白的形式本含有活的形象。因此,一方面形象只能在主体的审美感受中活起来;另一方面形象能活起来又内在于作品中。从客体方面讲,形象只有在主体心里才能活起来;从主体方面讲,主体只有在艺术作品中才能感受到气韵生动的活的形象。没有了一方,另一方就不可能出现。客体呈现出活的形象,主体进入活现阶段,仍是主客体相互作用的结果。

第三阶段,在客体方面,是由活的形象到主题;在主体方面,是由活现到思想。当形象活起来之后,对活的形象的观照必然将归纳为一种主题—形象表现了什么?具有什么意义?它包含两层内容:一是境中之象,即深深体会到这形象的整体,形象是人,感受到一个活生生的人;是一组人,感受到这一组人的活生生的相互关系。另一是境中之意,即形成一种意义中心。对融境中之象和境中之意为一体的主题把握,在主体就表现为思想,即对主题进行合形象和抽象为一体的理论把握,也即对形象的深刻感受和对这种感受的语言把握。活的形象只有在主体的思想中才形成主题,主体的知性思考使主题成为思想的主题。一方面,没有主体由活现进入思想,活的形象不可能进入主题;另一方面,没有作品由活的形象进入主题,主体的活现不可能进入思想。主题与思想各以对方为基础而同时达到,主题体现的是艺术作品在一定时空中的可显示性,思想体现的是主体在一定时空中的可把握性。作品在一定的时代总是要被体验为一种性质,主体在一定的时代总是要用一种带有时代性的思想方式去把握作品。思想方式与作品以什么样的主题突显出来是紧密相关的。然而,活的形象不会被一种主题所完全表现,活现也不会为一种思想所言说殆尽,于是艺术审美进入下一阶段。

第四阶段,在作品,表现为一种非主题所能穷尽的意韵,即境外之象、韵外之致;在主体,表现为一种非思想所能穷尽的深情幽味,可感受而难以言说,可意得而难以形求。活的形象不能完全为主题所概括,就形成了象外之象和意外之意,这不是作品自身形成的,而是在主体的深情幽味中形成的。只有当主体从思想进入深情幽味时,才能感受到作品的韵外之致;同样,只有当作品进入韵外之致时,主体才能感受到思想所不能穷尽的深情幽味。二者是同时并进的。作品的韵外之致和主体的味外之味既同时呈现出,又相互交汇,还重叠交融。

作品为什么会有韵外之致呢?韵外之致是美(美感)的最高特征,正是在韵外之致的美中,艺术与宇宙之道浑然相通了,中国古人讲的“诗者,天地之心也”(《诗纬》)、“乐者,天地之和也”(《礼记·乐记》),画“以一管之笔,拟太虚之体”(王微《叙画》)……都是指这种美的最高境界。这种宇宙之境不是有限的时空所能表现的,只能表现为一种韵外之致。韵外之致就是作品的深度,它蕴含的是美的超越性,指向一种最高的人性。正是这种最高的、超越性的人性深度,构成艺术作品的永恒性和可供一切时空中人欣赏的共赏性。

主体为什么会感到非思想所能表达的情外之情、味外之味呢?味外之味是美感(美)的最高特征,在味外之味中,人感受到了主体的深度,即人的本质。人性的深度本就内蕴在人之中,只是人生存在具体有限的时空中,为其所局限,为时代的主题而奔忙,为日常事务所缠系,感受不到而已;但当艺术作品中的韵外之致出现时,主体也就被激发,带进了味外之味,使本有的人性深度呈现了出来。什么是人的本质呢?人的本质是无。无,不是没有,而是无法定义。人不可能停留在“无”上,而必然要存在于具体时空中,不存于这一时空,就是那一时空,不可能不存在。人一旦生存于具体时空,一方面是对人的本质的具体确定和实际肯定;另一方面又是对人的本质的一种限定,对人的豐富性的否定。因此,人一方面满意于自己的具体存在,因为人只能存在于具体时空;另一方面又不满意于自己的具体存在,要求超越自己的局限,渴望更丰富地实现自己,希求实现自己的本质。现实中,人忙于生计、职业、俗乐,很少有机会想一想自己的本质,而正是在艺术的韵外之致中,人才感受、体悟、意识到人的本质问题。艺术的深度本就存在于作品之中,但只有当人在艺术审美一层层深入中,它才显示出来;人性的深度本就深蕴于人的内心之中,但只有在人生的一些紧要关头,才启发或逼迫人去思考人之为人的本质问题,而艺术则把这些人一生中稀少的时机,化为常用物品,供人赏鉴。当人面对艺术作品,在艺术作品一层层的激发中,人性的深度显露出来。没有人,艺术作品的深度就无法呈显出来;没有艺术作品,人性的深度也无法呈显出来。这时,需要解释的是,艺术作品的深度是怎样形成的呢?艺术是人创造的,它是现实审美的物态凝结。人在现实审美中,只有达到真正的审美深度时,才能够创造出艺术,优秀的艺术创造总讲究灵感。灵感的实质是什么呢?西方美学,从古希腊的神赐论把灵感归结为诗神附体,到近代的天才论,把灵感归为天才创作时对常人意识的超越,再到现代的无意识论把灵感视为创作时无意识对意识的突破。中国灵感理论,无论是突然性的超理性,还是人品论的超常理、性灵派的突破格套,都有一个共同的特点,就是在创造的时候,忘掉了自己的具体存在,超越了具体时空中的常识和理性,其达到的正是被具体存在的常识和理性所遮蔽的东西,正是在艺术超越具体存在层面的创作中,形成了艺术的象外之象、景外之景、文外之意、韵外之致。宇宙的本质是无(超绝言象之无)、人的本质是无(无法定义之无)、艺术的深度是无(韵外之致之无),对宇宙、人生、艺术最深度的感受,就是艺术审美所要给人的东西,这也就是美(美感)的意义。人创造艺术,就是为了给自己提供一个纯粹的审美世界,艺术和人共同支持了人的审美向度。没有人,艺术就只是物质材料,无法展开和实现自己;没有艺术,人就往往被困缠于日常的俗务、俗乐中,而发现不了自己的审美本性,以及蕴藏在审美本性深处的人的本质。

以上论述,是以纯理论的形式进行的。在现实中,如果艺术作品不是按照艺术的目的创造的,而是为宣传、广告、政治、宗教、认识等非审美目的制作的,或者艺术作品没有按照艺术的形式规律来创造,那么它就没有丰富的内容,就是不好的艺术作品。人在对不好的艺术作品审美中就只能达到一定层级,主体的审美需求受阻碍,结果是主体“观”不下去。同样,人本有审美的本性,但这本性也是需要培养的,如果人没有很好的审美修养,那么他对优秀艺术作品也不感兴趣,或即使进行欣赏,也只能达到较浅层次,优秀作品超越具体时空的深层意蕴无法显现,甚至对他所处具体时代有意义的主题也无法在他的审美中显示出来,作品的显现受到阻碍。因此,美育的作用就是一方面让优秀作品去突破人的审美遮蔽,使人的心灵向美敞开;另一方面让人去欣赏优秀作品,使作品本有的蕴涵一层层显现出来。只有艺术的深度显示出来,人的深度才能呈现;只有人进入自己本有的深度,才能促使作品的深度呈现。作品和主体的相互依赖、相互刺激、相互突破、相互深入,就是美(美感)的境界。

西方的实体—区分型美学偏向于抬高艺术审美而贬低现实审美,很多美学家认为虽然人用审美知觉去看待社会物、自然物,会使之成为审美对象,但同时又认为社会物和自然物成为审美对象只具有浅层次的内容,而没有艺术所具有的“深度”。但中国的虚实—关联型美学认为,社会、现实、艺术在本质上都是一样的。杨慎的《总纂升庵合集》(卷二百零六)中说“会心山水真如画,巧手丹青画似真”,讲现实与艺术具有相同的深度。董其昌的《画禅室随笔》卷三《评诗》中说“诗以山川为境,山川亦以诗为境”,说明现实与艺术是可以互换的。当然,现实与艺术也是有所不同的,张潮在《幽梦影》中说:“有地上之山水,有画中之山水,有梦中之山水,有胸中之山水。地上者,妙在丘壑深邃;画上者,妙在笔墨淋漓;梦中者,妙在景象变幻;胸中者,妙在位置自如。”明确地讲了现实之景、艺术之境、梦中之形、胸中之象各有其不可替代的审美价值。

在印度的是—变—幻—空型美学中,现实之物和艺术之物,都在时间之流中成为载沉载浮的幻相之物,转瞬成空。现实之物,就如泰戈尔诗中的花瓣,旋即成空:

春天吹得纷飞的花瓣,

并非为了将来的果实而生,

只是为了一时的兴会。(泰戈尔《流萤集》之四)

艺术作品也经不起时间之流的冲刷,转瞬成空:

我那清新飘逸的文字,

也许会在时间之波上轻轻舞蹈,

而我的鸿篇已经因负载过重而下沉。(《流萤集》之六)

无论现实之物,还是艺术之物,都像岁月一样,不断地流逝成空,如四月飘落的花朵:

四月,像个孩子,

用花朵在尘土上,

写下象形文字,

然后又把它们抹了、忘了。(《流萤集》之十五)

因此,无论在现实中,还是在艺术中,重要的是,要在现实和艺术的幻相世界中开启心灵的彻悟,在心灵深处由幻悟空,为走向宇宙本体之Brahman(梵)和人性本体之?tman(我),作本质性的告别:

心灵的地下娥,

长了薄膜似的翅膀,

在夕照的天空里,

作一次告别飞行。(《流萤集》之七)

总之,中国美学和印度美学学者认为,现实审美与艺术审美,从本质上说,具有共同性,从其统一性来看,这里可以把现实审美的结构和艺术审美的结构统一起来,如下:

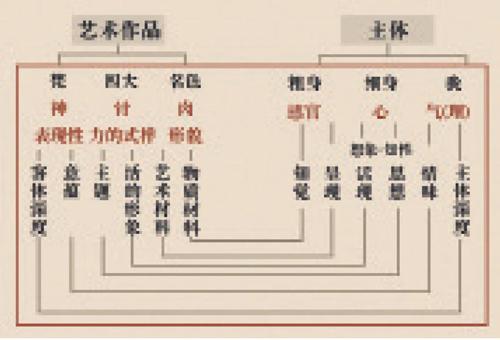

杜夫海纳美学中艺术的物质材料和艺术形象,相当于西方完形美学中的外在形貌、中国美学中的肉、印度美学中的名色;活的形象和主题,相当于完形美学中的力的式样或骨架结构、中国美学中的骨、印度美学中的“四大”(地、水、火、风);客体深度即象外之象、景外之景、韵外之致,相当于完形美学中的表现性、中国美学中的神、印度美学中的梵。主体方面,知觉和呈现,相当于完形美学中的感官知觉、中国美学中的感官、印度美学中的粗身;活现—思想—情味,相当于心理美学中的内模仿与移情—同构和完形美学中的脑、中国美学中的心、印度美学中的细身;主体深度,相当完形美學中的表现性、中国美学中的宇宙之理和宇宙之气、印度美学中的本质之我。

在艺术审美的主客体互动中,观之以眼,听之以耳,一句话:粗身的整体感官知觉,对应的是外在形貌的名色;观之以心,听之以心,一句话:用包括想象、情感、理智在内的细身的整个心灵去体验,对应的是骨架结构或力的式样,是主题、是思想、是中国美学中的骨、是印度美学中的“四大”,在这一阶段,其客体主题和主体的心,主要是具体时空中的,即有个人、阶级、民族、时代、文化的特点的。观之以理,听之以气(主体深度),对应的是客体的象外之象、文外之意、韵外之致和客体深度,是中国美学的神、精、气、韵;是印度美学的梵,呈出的是美的极致、是具体时空的超越、是人的本质的呈显。

以上过程是一个审美现象的理论模型,对这个模型还需作三点补充:

第一,在审美现象学中,两个因素是结构性地出现的,即由审美态度而来的美和美感。两个因素本就存在。在审美中,同时产生出来,只要任何一个出现,都会带动另一个出现,从而形成审美活动。但只要两个因素的任何一个出现受阻,审美活动就无法形成,而已经先出现的一个因素就会退回到非审美的原貌上去。

第二,审美两个因素,由审美态度而来的美和美感在审美活动初始之时,是分别出现的,随着审美过程的进行,两个因素逐渐地相互接连,往复回还,最后融为一体。因此,说美与美感是两回事,是就其起因(美来自客体、美感来自主体)讲的;说美就是美感,是就审美活动的高潮讲的,在审美的高峰体验中,不知何者为我(美感)、何者为物(美)。

第三,美来源于客体但并不就是客体,人在客体中找不到美的因子,但在习惯上还是把美体验为客体的客观性质;虽然美感来源于主体但并不就是主体,不加限定很难区别审美快感与其他快感,但在习惯上还是把美感体验为主体的固有属性。

既然这是一个理论模型,那么它与现实中每一次具体的审美现象是有距离的,现实中的审美并不一定是按照理论逻辑一步步地进行,可能这一次会省略某一阶段,那一次会出现先后次序的不同,但无论这个理论逻辑与具体审美有什么样的不同,它毕竟指出了美的实质,即你是否感到了美感,在你指认某一对象为美的时候,是否真的有审美现象产生。

四、美的建构与解构

前面把本在人心中的现实审美过程揭示出来,把审美心理走向艺术作品的必然转换呈现出来,把现实审美与艺术审美的内在同一讲述出来,把现实审美和艺术审美共有的人生的意义、审美深度中的宇宙本质和人性本质闪亮出来,随后应该讲的就是,一般之物是怎么成为美的。这是一个较为复杂的问题,需要从不同方面进行讲述,才可完全说得清楚。现在,我们只沿着现实审美的逻辑,即一般之物转换成审美对象这一路向,进行讲解。

具有多样性统一的主体(人)和具有多样性统一的客体(物),通过心理距离,转变为审美主体和审美对象,是在主客体中按美学方式进行处理后形成的。当其成为关联主体的形象直觉和客体的直觉形象为一体的直觉时,主客体中审美属性的直觉,处于独被感受到的“显”,具有了实体性;主客体的其他属性,处于感受不到的“隐”,具有虚体性。西方美学突出的是实体性的前景,中国美学强调二者的虚实关系,印度美学彰显的是在时间流动中的幻相。三种美学尽管突出的重点不同,但主客体在心理距离之前和之后的本质不同,是一致的。主客体都进入了审美之“场”(f ield)。“场”是虚体概念,一个场既有它的中心也有它的边界,但这“场”的中心是虚体的“极”

(pole),它既不可见,又影响着场内之物;场的边界是虚体的“域”(f ield),它虽然有界,但不是一条固定的实体围线,是由功能的强弱以及功能之力与场内物之力和场外物之力的相互作用而有进有退、不断变化的虚线,也就是中国美学强调的虚实关联。虽然此场的围线可以变化,但一旦进入此域,受到场极的引力并形成了由场力带来的变化,其自主性又是明显的,也就是西方美学强调的实体区分。场和极,按印度美学来看,就是vi?aya(境)。境不但有主客体互动,而且在时间之流中不停地变动。主客体进入境中,都非之前的面目,而乃受境支配的幻相。不从原来面目,而从已经入境来讲,境内之人就成为审美主体,境内之物就成为了审美对象。从人之所以要由境前进入境中讲,境中的审美主客体乃人的本性追求之一。已入审美之境中的主客体按审美之律前行,就是从直觉形象到知觉完形、内摹仿、移情、同构的方向,达到“物我两忘”和“物我同一”的审美的本质。西方美学特别强调主客体的每一步都运行在审美逻辑中;中国美学在强调审美逻辑演进的同时,还关注进行之中实与虚的关联互动;在印度美学看来,主客体在审美互动中运行的步步演进和虚实关联,呈现的正是审美每一环节的成住坏空之幻相演进,而印度美学最关注的是,主客体在审美的幻相演进中最后达到主体深度和客体深度的象外之象、韵外之致,体现出从幻到空的最高境界。当现实审美的主客体走完从心理距离到象外之象的整个过程之后,主体得到了一次完整的审美体验,客体在这一过程中成为了完全的审美对象。如何对之进行总结,在重实体—区分型思维的西方,突出表现为康德/黑格尔的问题。康德说,美是个人性的,但同时具有普遍性。问题是,个人感到美这一个别现象是如何获得普遍性的呢?个人的审美趣味是如何成为社会的普遍趣味的呢?黑格尔说,美是理念的感性显现。问题是,感性之物是如何具体地成為理念的显现物的呢?在重虚实—关联型思维的中国,有一个孔子/庄子型的问题。孔子说:“里仁为美”

(《论语·里仁》)。问题是,一个具体环境的、带有整体性的审美之境(里之仁)是如何建立起来的呢?庄子说:“天地有大美而不言”(《庄子·知北游》)。问题是,带有整体性的天下大美的审美之境是如何建立起来的呢?在重是—变—幻—空型思维的印度,经过整个审美过程中“物我两忘”的由幻悟空和离幻入空的体验,是否在最后“物我同一”中真正感到了解脱的彻悟和梵我的澄明?从同一个在本质上相通的审美过程,中、西、印由之所获的理论,由于开始的原则差异,其结果也有所不同。重实体—主体—个体的西方美学,讲究达到一种普遍的境界,因此,美的本质都要归结到美在形式、美在理念或美在上帝。重虚体—关联—整体的中国美学,玩味着要落实到实体的物上,如袁枚所说“鸟啼花落,皆与神通”(袁枚《续诗品》)中的花与鸟;一定要落实到个体的人上,如孔子所说“人能弘道,非道弘人”(《论语·卫灵公》)中的弘道之人。重由幻悟空的印度美学,要求既达到宇宙的最高度,又渗进个人身体的最深处,其预期的结果,正如《歌者奥义书》第6章第13节中的故事:

父对子说:把此盐放于一碗水中,明晨再来见我

儿子遵命而行。第二天执碗见父。

父:且将水中盐取出给我

儿看向碗中水,不知盐在何处

父:尝上面的水—怎样?

儿:咸的。

父:尝中间的水—怎样?

儿:咸的。

父:尝底面的水—怎样?

儿:咸的。

父:放下碗,你坐到我这儿来吧。

儿子坐定后,

父:你的身体犹如那碗水。在身体之中,你察觉不到那存在者,犹如在碗中你看不到水中之盐一样,但它本就存在于你的身体之内。那是宇宙之中的精妙,宇宙万有以此为自性。[1]

综合中、西、印美学,从理论上讲,审美现象学只讲了现实中主体是怎样成为审美主体和客体怎样成为审美对象,及其审美之境如何在两者的“成为”中出现或形成的;但并没有讲作为个体的主体成为审美主体之后,怎样让这一审美主体成为得到群体/社会/文化认可的审美主体,即作为一种为整体所具有的共同的审美心理定式;也没有讲,作为个别的客体成为审美对象之后,怎样让这一审美对象成为得到群体/社会/文化所认可的审美对象,即作为一种为整体所认可的共同的审美对象,同时,一种与个别审美主体和个别审美对象相关联的审美之境成为一种为整体所认可的审美之境。而这就涉及美的由个体到阶级/时代/文化整体的建构问题。在客观事物里并没有美的实体因子,美是被建构起来的;在主体结构里并没有美感的实体因子,美感是被建构起来的;在现实领域中本没有自然性的审美之境,审美之境是被建构起来的。美、美感、审美之境是怎样被建构起来的呢?这里的三个“建构”,指的不仅是在审美现象论规律的引导下,作为个体的审美主体和审美对象的建立,以及作为个别的审美之境的建立,而更主要是指作为具有普遍性的审美主体、审美对象、审美之境的建立。

当一个人(主体)面对某一物象(客体),在审美现象论规律的运行中,主体成为了审美主体,对象成为了审美对象,这都是个别性或偶然性的。但当同一人面对同类物象,这种“成为”现象反复出现(之所以会“反复出现”,当然有内在的必然性在其中),他就会把这一对象指认为美的对象,并进而认为美是这一对象固有的性质;同时,他也形成对这一对象产生美感的心理定式。这一美的对象的被指认(被命名)和美感心理定式的塑型,用一个理论术语来说,就是美和美感的客观化、符号化。客观化是指,在感觉上和在理论上,美都被认为是这一客体固有的性质。符号化是指,在实际上,这个被认为是客体固有性质的美,已经在主体心灵中确立起来,固定下来,这一对象对他来说,已经是美的对象。一旦对象作为美被客观化、符号化了,不管主体面对它时,产生美感还是不产生美感,都会认为对象是美的,此对象之美已经不以人是否感到美为转移。因为,此对象之美已经客观化了,在人的观念中成为客体的固有性质;已经符号化了,在人的符号体系中有了自己的固定性质。

一个人所认为的美是这样产生的,一个民族、文化、时代的美也是这样产生的。只是,民族、文化、时代的美的客观化和符号化过程更复杂。一般来说,一个阶级、一个时代或一种文化中大多数人面对某一对象时,都反复地产生了美感,从而都把这一对象客观化和符号化了,这一对象就成为这一阶级、时代或文化的共同的审美对象,同时,这一阶级、时代或文化的人也建立起了对这一对象的美感心理定式。一旦这一对象成为整个阶级、时代或文化的审美对象(即被客观化和符号化了)之后,这个阶级、时代或文化中的个别乃至少数人从这一已经公共化的美的对象中感受不到美,他们还是要承认这一对象是美的,只是自己目前还欣赏不了而已。一般情况下,他们都会主动学习去理解这一美,以让自己能够欣赏此美。因此,一个阶级、时代、文化的美和美感的建立,是由在社会、时代、文化中占主导地位的个人先建构起来,然后推广到占主导地位的人群中,进而推广到整个阶级中,最后推广到整个社会、时代、文化中去,成为整个阶级、社会、时代、文化的共美,并塑造了整个阶级、社会、时代、文化共同的美感结构,还形成了整个阶级、社会、时代、文化共享的审美之境。概而言之,美(美感、审美之境)建构的一般规律,都是先由少数具有政治、文化、社会影响力的精英分子在个人审美经验过程中把某一对象指认为美,或以其天才创造出一种美,然后影响到阶级、时代、文化的大多数人,形成阶级、时代、文化的审美共感。中国文化中,女性的三寸金莲之美,从五代十国时期南唐李后主的爱妃窅娘开始。窅娘以新月一般的纤纤小脚在莲花台上袅娜起舞,在李煜的个人经验中建构起了一种新的小脚之美和美感定式。李煜作为皇帝,处于社会、政治、文化、美学的高位,小脚之美迅速地扩大到南唐宫廷的嫔妃中。南唐存在的时间虽短,但自中唐以来江南在全国处于文化高位,南唐宫廷的小脚之美为宋朝宫廷所继承。由于宫廷美女在全国女性中的高位,小脚之美由宫廷而扩大到教坊圈继而扩大到整个京城,进而扩遍全国,成为中国古代后期文化中的普遍之美,以致在宋、元、明、清时期小说、戏曲的情爱故事中,对纤足的欣赏成为不可或缺乃至令人迷醉的组成部分。南宋时,著名愛国词人张元幹对纤足之美的迷醉,就是一个典型的例子,他的《春光好》一词如是写道:

吴绫窄,藕丝重,一钩红。翠被眠时要人暖,著怀中。

六幅裙窣轻风,见人遮尽行踪。正是踏青天气好,忆弓弓。

在家里,盖美丽的翠被睡觉时,要把弯弯红润的纤足拥入怀中,出外踏青旅游时,频频注目而且过后还难以忘怀的,也是美女裙裾下的金莲。中国文化中三寸纤足之美的建构史,恰如康德所言,是天才为审美立法。如果说,三寸金莲之美是一种完全由在当时的社会、文化中占主导地位的少数人所建构起来的社会美,以及由之而形成的美感结构;那么,由自然物而来的美的建构,则是人对自然物的某些自然属性进行美学加工而建构起来的。在中国文化中,如松、竹、梅,所谓“岁寒三友”,或者梅、兰、竹、菊,所谓“花中四君子”,在中国人长期的美感经验和审美实践中,被建构成为一种具有特殊气质的美,出现在众多中国男性的名字之中;又如春兰、夏荷、秋菊、冬梅,在中国被建构成为一种具有独特韵味的美,出现在众多中国女性的名字之中,成为中国文化具有普遍性的对象之美,形成中国文化具有普遍性的美感形式。这几种自然之美,都有一个漫长的演化和定型过程。在屈原的《离骚》中,香草美人系列,有19种香草(兰、蕙、荃、辟芷、宿莽、留夷、揭车、杜衡、芳芷、木兰、秋菊、薜荔、菌桂、胡绳、申椒、芰荷、芙蓉、茹蕙、江离)。屈原的这些个人美感,以及构成屈原个人美感的楚文化基础,在后来的接受中,有复杂的演变,也以一种特有的方式反映了中国文化中美、美感、审美之境的建构过程。

知道了审美现象论和由之而来的美的客观化和符号化、美感模式的建立和定型,就可以理解不同的民族、文化、时代有不同的美,也可以理解为何一些客体在一个民族、文化、时代中被指认为美,在另一些民族、文化、时代中却不被认为美,甚至被认为丑。美来源于客体,并不就是客体。客体作为美,既然是被客观化和符号化而建立起来的,当然也可以通过符号的解构而成为非美的客体。美感模式由主体建立,但并不就是主体。美感模式既然是被建立起来的,同样也是可以被解构的。古往今来,很多经典的实例个案,呈现了客体最初是怎样地进行美学建构而符号化、客观化,后来又是怎样被解符号化、去客观化的。比如,两三万年前遍布西欧到西伯利亚的广阔地区的女性雕像,所谓的史前维纳斯,奥地利威林多夫和法国列斯普格的最为典型,裸体、鼓腹、丰臀,与女性生殖相关的部位以极大的、突出的方式呈现出来,可以说是人类女性之美的最初的美学建构。但这一与原始文化共生的女性之美,在各文化的理性化进程中被解构了,取而代之的是希腊的维纳斯、波斯型的美女、《圣经》中的美女,以及阿拉伯《一千零一夜》中的美女……中国古代的三寸金莲,从南唐到晚清,作为美的客体存在了千年后,开始被解构,民国时期被完全解符号化,成为不美的、乃至丑的客体。