卷入现场的当代艺术

2020-11-26韩子勇

韩子勇

闲逛与深机

与一件作品相遇,有许多情形。

有些是无意的,有些是有意的。细究起来,无意并非无意,有意也许不那么明确具体。指出这点,是想说每件作品面对的,都是具体的人,生活在具体的社会和时代,有自己的经历、想法、趣味和习惯,不是经验白板,不会被动“写入”。他们看作品,其实是看自己,是在交换、确认、深化、丰富自己的经验和愿望。就像市场上的闲逛,但更多是有意而来。不管是闲逛,还是有意而来,他只看见需要的东西,这些东西似乎也看见他,从一大堆“背景”中跳出来。这些东西,为人生产,但永远不知道谁才会满意,它的命运被悬置,被一次次延宕,惊心动魄而悄然无息。这是多么尴尬—生死攸关但又无法言说的关系呀。一直到他停下,仔细端详,和人交流,印象深刻,并梦想拥有……正是一个个匿名而具体的人,使艺术成为可能,成为所理解和所需要的作品。

如果一个时代里,很多人都中意某件作品,那么这件作品就红起来。如果很多时代过去了,这件作品仍有抓人的魔力,那它可能是件杰作。想想看,在一个似乎无始无终、无边无际的“大市场”中,人潮起起落落,但人们始终聚集在个别商品前,那只能说人类已经离不开这些东西了。在这些作品里面,最大限度地保留着人性和灵光,为人享用不尽,如同那些耕耘千年依然肥沃,值得信赖、依靠和厮守的田畴,那是一代代生命蕃息的灵壤。

美术是典型的空间艺术。

手卷、卷轴画、册页、连环画、绘本、动漫书……多少有些打破,但总体上一眼看完,目光同时到达一个有边界的平面。一些专业人士会在一眼的“概览”之后,又一点点凑近细读,背过身潜入深潭,溶入不易觉察的时间湍流,在每一寸表面延宕,贪婪吸食并期待发生神鬼附体似的幻象变化。现在一些画家喜欢画大画,但像兑了水,比较寡淡无味,没法趴近细读。这可能和近代以来美术馆内部空间日益巨型化有关。这些不恰当的大画,占据宝贵的展览空间,以为画前可以站更多的人,想在有限的展期内形成“共享”,但结果往往只是“路过”。好的观看近乎不受打扰的“独享”,好的作品在合适的尺幅内,满眼刚好罩住,能打破空间艺术的魔咒,带人进入迷径般的溪流,体味不断闪烁增殖的丰富性与可能性。

美术馆人群,不都是为作品而来。

游客是观看行为中的人群假象。在达·芬奇的《蒙娜丽莎》面前,为传言、猎奇、装饰身份所驱使,熙熙攘攘的人流在这里挤成堆,刻画“到此一游”的意识形态。还有一些轮番上演的,空洞、热闹、庄严的开展仪式,混杂许多来此“露面”或“见面”的人。这让我想起一些大城市殡仪馆门前的人群假象,特别是与有声名、身份的逝者告别,人群形成的原因,有时更像个说得出口的借口。人们三五成群聚在一堆,先到的不断和匆匆赶来、多年未见的老友打招呼,握手,递烟,拍打彼此的肩膀,抓紧时间热烈攀谈。这种惊喜不断、喜笑颜开的场景,直到被为告别式帮忙的人驱赶到大厅排队站好才算结束。但面对花团锦簇中的逝者,低头默哀之际,又突然乍响各样的手机彩铃。形式主义总是余音袅袅,漏洞百出。

美术馆人群也是“作品”,是“社会作品”。

任何社会,注意力都是稀缺资源,特别是还想从中分一杯羹的艺术,要想从被互联网、自媒体搅动得更加涣散的心神中,吸一缕社会视线,非有“火眼金睛”不可。哪些是普遍、持久、不易觉察,像人所未闻的珍稀矿脉,牢牢镶嵌在千米之下的历史文化、社会存在的深处;哪些是简单、短暂、肥皂泡似的浮光掠影……关键是对这种资源的分类、估量、发现、捕捉和兑现的能力—这需要两种能力:一种是超出艺术知识范围的人文能力,以及对社会结构,特别是心理、思维、情感、愿望、矛盾、压力、焦点的直觉把握能力;另一种则是通过艺术的方式,完成杰出、干净、震撼人心的非凡概括。因此,我们看到,天才的“厨师”经常会从烟熏火燎的“后厨”跑到人群深处的“大堂”,他不仅是看“菜品”,更多是看“食客”,因为“食客”也是一道五光十色的“菜品”。美术馆中,黯哑的画面,面对观者,像从深处浮现的“吸血鬼”,擭住理想的观者—它有话要说,努力想蹦出一个个词来。但谁会接住这些词并一路传递下去?这是悬置着的所有艺术都伴随终身的疑问。

一件作品,首先要被看到。

作品被看到的机会不是无限的,甚至非常稀缺。特别在古典社会,所谓的“发表”“展示”和“传播”,可能就点缀在交游、雅集、宴饮……甚至青楼的听歌买笑之间。这样的沉醉空间,短暂而虚无,很难被捡拾和固定。有些了不起的作品,因为机会稀缺,湮灭在时间的灰溪。但也有一些,经历了这么长的时间,竟然被找到、唤醒,起死回生,成为传奇。即使在古典社会,灰灰蒙蒙、生生灭灭、草芥般卑微暗淡的人群,其实也藏有一颗难得一现的“天眼”,它在历史上的平庸时刻可能是闭着的,而到加速、转弯或风景殊异时就会睁开,如同长途车上假睡的乘客在颠簸中突然醒来,四处张望,企图弄清原委。社会、民族、时代、文化的注意力变幻莫测,汇成无数道光。那些没有被照到的地方,那些幽微复杂、一时难解的现象,那些在当时露面很少、不被关注或者不合时宜的,如果真是珍宝,还有被确认的可能。一首即兴题写在墙壁上的诗,一卷流传坊间的抄本,一阙野路荒村的歌谣,一页寥寥数字的书帖……这些在洪荒湍流里隐现沉浮的光,居然被偶然的有心人打捞上来。历史努力表现出补偿机制,以显示公正,但公正不会一同到来,它用时间来平衡,来考验耐心、希冀和眼力。这是真正的“封圣”的时刻,是草草“盖棺”后迟来的“谥号”,显露“春江花月夜”的到来,“孤篇盖全唐”。

美术作品最好的呈现空间是展厅,是面对面的观看。

它无法像书一样被大量复制,供人随时分享。展厅的空间不是无限的,进去的人和可看的作品都很有限。无论是作品还是观者,近代以来,这样的交流和传播,相对于书籍、广播、影视、互联网、移动客户端等,是边缘、零星、时断时续、成本较高的选择。人们至今迷信作品的唯一性,强调细读原作。认为再完美的印刷品,都是“替身”“二手货”,是“失真”或“失贞”的,即使复制技术的进步让内行人也经常蒙圈,但复制品仍被一些圈内人认为缺乏那种叫做“灵光”的东西,无法与原作相比。這种关于“真”的观念,有点像“一神论”,“上帝”只有一个,只能在殿堂膜拜,而且不是人人都有“面圣”的机会。这种情形对传播不利,使共识分散,判断迟滞,无法形成大致的审美尺度。对籍籍无名的新人而言,尤其如此。这一切,在影像时代、信息社会虽有改善,但网络泡沫也带来严重的干扰或遮蔽,我们知道的确切信息可能反而更少了。

今天,美的分蘖、繁殖、对立和夭亡,如此严重。

特别是当代艺术的现场,打破了人们对艺术整体性的默认。这是什么?何为艺术?哗变、出圈和颠覆……平地而起的变故,无需挑动,无法清理,也无法复原。关于美的中心化结构不复存在,“册封”的多源、多元和多变,影响、效用、界线的分散、对冲与流失,日益深重。生机和毁坏、保守和激进、吁请和抵制、暧昧和极化、一日千里和风流云散同时呈现。作品的渊面之下,涌动的是社会结构、体制机制、市场、技术、全球化、多样性、文化变迁的渊薮。从各种角度看,从单一到复杂,从整齐划一到千姿百态,转型中的社会结构、体制机制远比改革开放前复杂千倍,各种元素、维度、力量同时在发力、牵制与平衡,环境从晶体变成粥样。特别是市场、金融、技术、全球化和多样性的猛烈渗透,几乎影响到一切方面……所有这些,加入和塑造着人们的动机、心思、言辞、偏好和态度。童贞岁月荡然无存,万物碎裂成熟。这些力量,颠簸流离地落实到一件件作品瞬间的命运里—它的出生、籍属、性状、评价、册封和归宿,被严重复杂化了。当人们今天与一件件作品相遇,可能不是画面、形式、构图、线条、色彩……不再是这些,重重深机折射出令人晕眩的镜像,观看不再悦目,感性、直觉、经验中含有越来越多艺术之外的艰难之思,言语变得困难,作品越过定义,它与观者和社会的关系繁杂晦涩,难以析明。

镶嵌或炸裂

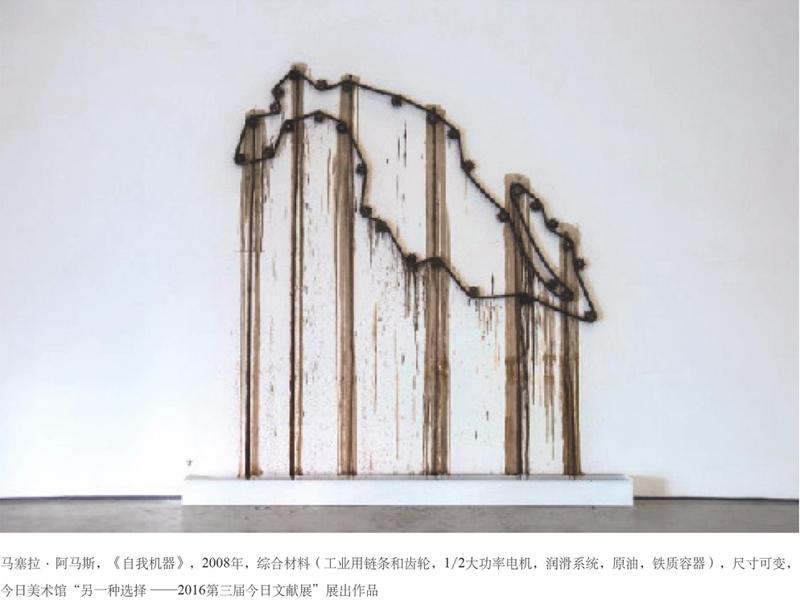

比如《自我机器》这件作品。

2016年10月,我在今日美术馆的“第三届今日文献展”上看到它。北京是不缺展览的地方,这样的环境增添了选择的机会。那时我还在艺术基金管理中心工作,因为工作关系,每天可看的展览、演出很多。我给自己定下不成文的规矩,也用它来要求我的团队,就是尽量少看,看必说清理由:要避免因私谊和审美偏好,来选择接触资助项目。我当时看这个展览,有两个原因:一则它是当代艺术,当代艺术众说纷纭,人们态度矛盾,时有作品带出风波;二则它是由民营美术馆操办,今日美术馆是最早、最有影响力的民营美术馆之一,主打当代艺术,它的策展策略和入展标准是我所感兴趣的。总之,职责上的原因,使我既好奇又不太放心。现在内省,我是不是对当代艺术或民营美术机构存在成见呢?或者体制、社会隐含这样的要求,从而使我顾虑重重呢?似乎没有那样简单。当我还在一个偏远省区工作时,感到边缘的稀薄、封闭、滞后与保守的日积月累,曾指导策划把一个图书馆的地下空间改造成展示当代艺术的平台,给它命名“图书馆魅影”。2007年12月,大雪纷飞中,我策划的一个名字叫做“虹”的展览开场了。我希望它能为一派的原始凝滞带来现代开放的气息,希望它是和解的约定,是那只用喙拧下橄榄枝的鸽子。事后的效果使我松一口气,这可能是我曾长期生活的那个地方第一次由体制内主导推动这样一件事。分析、评价艺术现象,脱不开在地的具体因素,这些因素如此复杂、隐晦、不为人知。早前曾有一位杰出的少数民族油画家,仅仅因为个展上画裸体模特的作品多一些,竟匪夷所思地上了境外极端组织的暗杀名单。因不便明说,我便想了个防盗的理由,用公帑给他家宅院的落地玻璃窗加装了美观、坚固、寻常手段难以破拆的钢网。怕惊着他,又再三斟酌、曲语提示:多事之秋注意安全。看上去五彩斑斓、载歌载舞、天真烂漫的边疆,是有悬念的存在,“三股势力”带来的隐隐的不安如游丝飘荡。新的市场、城市、现代性与已有的风俗、观念、民族文化、宗教意识的接触,也常会生发“口里人”难以理解、当地人难以言说的敏感,形成特有的镶嵌或炸裂,搅出面目全非的涟漪,造成愈发明显的“过敏体质”。文化观念上的过敏是及物的,比如一开始仅仅是对羊毛织物过敏,最后仅仅听到“羊毛”这个词,也真的会引起过敏反应。而过于的小心越过了理性,会使脆弱加重。2012年8月,事隔五年之后,我决定再来一次,提议、推动了具有更大规模和影响的“中国新疆首届当代艺术双年展”。这个展览,一个月参展观众达到几十万人,许多人驱车几百公里专程观看。体制、观众、社会和媒体,一致好评,欣喜莫名。室外广场的开幕式,方方面面悉数到齐,卫视现场直播,为代表性艺术家的出场,还专门设计了一个各族伴童携手引领走过红毯的场面,有点“集体婚礼”和“嘉年华”似的喜气洋洋。这个展览,由部委的司局和省区宣传文化部门主办,规格少有,台前主要是张子康操作,他那时正在挂职期间,熟悉当代艺术资源和具体运作,而我要对这事负主责,主要是推动确立这件事,使它可行,找出它的在地意义和价值—比如消解过分的地域性、以族划界和浓郁的宗教氛围;比如引入现代观念、方法与操作,体现“以现代文化为引领”的体制要求。我的工作重点是审查参展作品与艺术家,反复考虑在地的特殊情况,防止某个人或某件作品被反向镶嵌,借机发酵和炸裂,使原本苦心炮制的“消敏药”变成始料不及的“过敏源”,陷入怪圈。

每个人都是“当地人”,是当地生产的一部分。

我曾说过一句无聊的话:“你在什么地方、什么时间,你就是什么。”但也不仅于此,其丝丝蔓蔓,无时无刻不在兜兜转转,可以伸到很远,不断地漂移、抽离和移植,使“当地”扩大到“他鄉”,使“家乡”渐成“故乡”或“原乡”。但一个人总有一个或几个“主根”,构成个体的生命时空。人生不过百年,如此之尺度,决定经验、情感、可获的知识与人生深度,有个永远无法克服的局限,也因此,单个人的情感或理性又总是片面的、相对的。我们只了解世界的一小部分,却往往误以为是全部。我们每天都在感受和认知,但在人群的深处或深处的人群,个人的这些感受和认知,是不是也如夏夜的萤火虫,微小盲目地在夏夜漫飞呢?每个人都天然地以自我为原点来建构经验和观念的世界。童年一圈圈扩展,融入辽阔的社会,形成身份与认同,又不断消解或加强着身份和认同,如同古人常说的那团“气”,形状、结构、方向变化万端,难以确定和言述。由此而来的祖先崇拜、群己关系、天下观、大一统、华化胡化、体用之争、西方中心论、三个世界、后殖民理论、现代性、全球化,等等,是一生二、二生三、三生万物的涡旋过程。很明显,人类正经历前所未有的全球化,从各方面连成整体,但这不是均质同质的整体,而是充满对立和磨损,注定要相依为命、相惜相怜又你死我活、无法共处。这一切,理解起来如此之难,又如此盲目而决绝。每个人、社会、文明、民族和国家,在必然的联系和接触中,随时随地都在镶嵌与炸裂,隔离或调适,再加固与再修正。我们总是先找到差异最大的部分,找到尖锐之处,磨平它、伪装它、搁置它、刻意地忽略它,或者夸大陌生、震惊、焦虑、伤害、屈辱和憎恨,试图击碎、掩饰、吞下这难咽之物。

挑《自我机器》这件作品来分析,是因为全球疫情的强烈语境,使它突显出来。

这场史诗级的疫情,在全球范围内扩大、分化出了不同的应激反应,人群灼烧,注意力聚集,心灵激烈,零碎、个别的意识之间,隐而不发的日常意识之间,此时此刻被新冠病毒套牢、镶嵌和炸裂,在家庭、阶层、代际、地域,在朋友圈、闲聊时光和一点一滴的生活流动中,地震波般辐射扩展,引发有形无形的设施震裂。勾起东方与西方、制度和文明、种族和民族诸多话题。在一些自诩高明的发达国家,愚蠢和失败,反科学和非理性,个人自由与群体防疫,引发更多对立,形成血肉横飞的斗争景观。特别是乔治·弗洛伊德之死和他那句“我无法呼吸”,瞬间塑造全球之睛,这件事和新冠病毒,构成逼视的双眼,炯炯灼灼,投射到文明、资本、制度、种族、殖民史……成百上千的街头雕像被推翻,愤怒的人涌上街头。混战喧嚣中,可以清晰地听到,经济基础、上层建筑和意识形态吱吱嘎嘎作响,断裂向四面八方扩展。让人不由想到,“意识形态终结”“普世价值”“颜色革命”“自由民主”这样一些一向对外高举的词、理论、策略和操作,对“灯塔国”的戏剧性反噬、镶嵌与炸裂。历史来到这一幕,自媒体力量终于积累到全部的可见空间,人类活动被人类置于360度的镜头之下,汹涌的镜像汇成大海,情感与理性的空间、质地、形式、景观和内容,仿佛从陆到海,汹涌一片。这多像一件即时上演的当代艺术作品呀,变异的病毒和分化的人群,卫生问题和社会事件,都有了演剧效果和当代艺术的特点,随机、多向而边界模糊,全球性的现场和规模,使殿堂演剧黯然失色,使美术馆作品微不足道。我相信,即使没有“社交隔离”,传统意义的演出、展览和放映活动也会相形见绌。

当代艺术,需要“入戏”的观众。

这件作品,我四年前看见它,偶然间想到它,它就算是扎了根,在记忆的暗房一点点长大,又在当下语境破土而出,一下子显影出来,拦也拦不住,推也推不开。它自然而然地浮出幽暗的水面,适当的语境和意识结构,给了它浮力和位置,刚好镶嵌在当下景象的某个部分,不那么严丝合缝,却很真实。2016年今日美术馆的“第三届今日文献展”,有一百多件国内外的作品,我只记住了这一件:锈褐色的、缓慢转动的链条,构成坚硬闭合的轮廓,描出墨西哥的形状。转动的链条上,特别是转角齿轮咬合的地方,一条条浓稠凝滞的机油,滴淌在白墙上,它又黑又红又脏,带着浓烈的气味,从咧开的大嘴的牙缝里流出来……我感到震惊,随机在心里给它命名“墨西哥”—我想到了什么?想到了大航海、殖民史、种族屠杀、对土著女性的普遍强暴,想到不自然的血缘、种族主义对美洲拉丁裔的“一滴血原则”……一切如此不堪:它的父本多是入侵者,土著男人几近被灭绝,母本则是失去父亲、兄弟的土著女人。几百年前的一个新国度和新族群,这样被“创造”或“污染”出来,无法洗消,无法重来。他们已是整体承受,不可逆,不愿提,无法言说。巨大的遗忘,像睡眠,像模糊、羞愧的梦。

人类的历史和文化,是一个趋于同化的过程。主要分自然同化和强制同化。自然同化是双向的,和平、缓慢、日常,包括传统符号下的“和亲”,多被积极评价。历史上的强制同化往往伴随战争,但因年代久远,特别是地缘、文缘、血缘的相邻相近,以及拉锯似地相互施加带来的平衡感,已经由大时光的涤荡,多被消解、释怀和坦然面对。近代的情况与古典社会有所不同,西方殖民者越过大洋,是“第一次见面”就对完全陌生的文明与族群一次性、压倒性的屠戮,留下了强制同化的极端形式,这也是人类关系上最恶劣的样板。

在古代中国,在中华民族的融合发育和中华文化“多元一体”的格局铸造中,更为规律和典型的是如恩格斯所言的“征服者被征服”。这里有世界史上最早、最大、最鲜明的农耕集团和游牧集团,沿黄河、长城、丝绸之路三条线平行分布、相向流动,潮水般你来我往,冲消融合。农耕与游牧的分野、相处与运动,是两种生产生活方式密切接触时必然发生的反应,特别是它们在规模体量相近时,会发生犹如太极生两仪、两仪生四象的涡旋效果……在生产生活、族群、社会、文化诸方面,冲突、融合、交换,既有汉人自觉不自觉的“胡化”,也有胡人主动被动的“华化”,你来我往,如同“搅拌器”和“大碾盘”,生生不息,旋转千年,是不断整体化、有机化的历史力量。总体上,在“大一统”观念的笼罩下,发展程度更高的农耕生活,反而更多地扮演守雌、母性、保守的一面,厚德载物,并育不悖,有更内在、更持久的容受力、驯化力、继承性;而不断涌现的新鲜游牧力量,屡屡扮演主动出击的一方,生生不息又扩展消散,完成转化和加入。小的例子是,出塞和亲的汉家“阏氏”,在草原社会的两性关系中,反而高于她在农耕社会的性别地位,扮演更重要的社会角色。同时,母亲的哺育是血缘的,也是文化的,大帐之下,那些血缘和文化上的混血儿,犹如“旧世界”中的“新人”,情感和文化上倾于母亲,往往几代之后,悄然汉化,殊途同归。今天边疆的民间,多民族家庭的后代,母亲一方的文化传递性也更为明显。在普遍的文明里,母亲是“来处”和“归处”,是内在的教诲者。2004年10月,我在巴黎街頭看到聚合许多少女笑脸头像的招贴,问翻译这是在干什么?翻译说是一项法兰西母亲的评选活动,看来高卢人也有此喻,特别是经由启蒙运动和法国大革命的加持,赋予女性以自由、祖国的象征义涵,德拉克洛瓦的《自由引导人民》—这幅资产阶级上升时期的政治抒情画,正是镶嵌这一观念的经典。在美国,她被传递和变形为巨大雕像,悄然戴上王冠,高擎火炬,居高临下,俯视着万顷波涛。从人类早期生殖崇拜、丰饶女神,到中世纪禁欲、压制和女性、母亲象征的消遁,再到近代的唤醒和政治化,历史之手,参与到对性别的选择、塑造和运用中。

近代西方列强大规模殖民和强制同化,超出人类史的想象。它以工业、资本、巨炮、宗教和语言的碾轧,把启蒙和理性推到反面。这些从神权、君权重压下走出来的,以为获得人性、理性的人群,把除己之外的“他者”“他处”,当成狩猎之域,跨越大洋,侵入全然陌生的文明和族群,以压倒性优势直接掠夺、消灭和同化。这一历史景观在美洲大陆最为典型,那里的文明被突然中断,原住民意外死亡。这幅滴着机油的墨西哥地图作品,如此醒目,在白色的展墙上默默转动,链条、齿轮如工业的牙齿和肌肉,猛烈而暴露,我一看到它,立刻恍然大悟,我的记忆和知识建构在这样的理解上。直到为准备这节课,为弄清作者姓名,我向今日美术馆的高鹏、晏燕索要画册和作者信息,看过寄来的画册和资料后,我才发现,我竟然把作品名称和作者想表达的意思搞错了。资料显示:

马塞拉·阿马斯是一位墨西哥的艺术家。她的装置《自我机器》是一个由工业电机带动的,在运动状态下的大链条制成的机器。链条组成的形状是倒置的墨西哥地图。也就是说,它是一个以墨西哥领土为形的机器,上面装有控制原油流量的电子润滑系统。《自我机器》是一个过度运转,且象征受损的机器,阐述了在全球化背景下关于主权问题及能源依赖的议题。这台机器的意义源于将其作为全球化能源流動的载体,涉及资源的提取和消耗。其功能性与社会想象之间形成对比,又被根深蒂固却毫无用处的想法所扰乱。[1]

原来作者是位女性,我一直假定是男性;作品的名称也不叫《墨西哥》,而是《自我机器》。最重要的,是作者认为作品要表达的是另一种含义。我也发现,在今日美术馆展出时的这件作品,没有原作表达得强烈—油不够多,链条转得不够快,机油、生铁的气味不够浓,不足以溅落、弥散到观展者的发丝、衬衫上。

有趣的是,这件作品在不同国家、民族、文化和社会“旅行”时,会发生什么?反正它在我心里发生了根深蒂固的“误读”。我为什么一看见它,就叫它“墨西哥”?为什么一开始就直接认定它所表达的意思,是关于殖民、种族灭绝、强制同化的控诉性作品?这种想当然是从哪里来的?类似的情况是不是经常发生?我是个怎样的人呢?还有多少人发生同样的误读?……我们这些生于20世纪60年代的人,经历新中国的两个历史阶段,但知识观念结构要从1840年开始的中国近代史讲起,这个整体性的大逻辑不证自明地横亘在我的意识深处。因此,远方的“他者”“他处”“他时”,也必须翻山越海、连成一体,颤动着,跳跃着,构成自动延续的命运线。它太明显了,无法忽视;它太坚硬了,甭想解构。这样的经验和认知,吸附、镶嵌着新的碎片,使它强化、加固,巍峨如山。即使得到新的作品信息后,仍会在潜意识里追根溯源,自动连缀成上下文:“自我机器”—资本是它自己的意识形态,机器、机油、工业、全球化、过度运转与受损,对应自然、和平、绿色、轻量、舒缓,被同构、套用、镶嵌到殖民地人民及其命运中—他们(人群和自然)都曾被机器(资本、殖民)冷冰冰地强力污染、侮辱和损害,至今隐隐作痛,无法安眠。疫情重压下,乔治·弗洛伊德之死和那句“我无法呼吸”,通过影像和网络的巨量深描,牢牢锚定结构性矛盾,在西方回荡串演,积累的张力最终产生炸裂效果,街道人群汹涌,标语翻飞,火光四现。这一切,在时代镜像聚焦下,像一件不断“改写”和“完成”的社会“作品”,一件庞大的、以城市为景观现场的当代行为艺术,一个瞬间发生链式反应的“自我机器”。

我们看到,不再是一般的闲逛和深机,“作品”对抗“作品”,消灭和清除直接呈现,一座座雕像被推倒,观念上的清算,回溯燃烧到资本的上游—他们殖民时代的精神遗产。

*此文为作者为博士研究生开设的课程《艺术的意识形态分析》“当代艺术”部分备课讲义,《文艺报》2020年8月3日第4版发表时有较多删节,现经修订,完整刊出,以飨读者。

[1]黄笃、高鹏、赫拉尔多·莫斯克拉主编:《另一种选择—2016第三届今日文献展》,中国今日美术馆出版社有限公司2016年版,第176页。

责任编辑:王瑜瑜