BMI纵向轨迹对新发胆石症的影响

2020-11-25崔皓哲刘希宁王一鸣刘四清曹立瀛

陶 明, 刘 倩, 崔皓哲, 刘希宁, 王一鸣, 刘四清, 曹立瀛

1 唐山市曹妃甸区第十一农场卫生院, 河北 唐山 063000; 2 华北理工大学 研究生院, 河北 唐山 063000;3 开滦总医院 肝胆外科, 河北 唐山 063000

胆石症是消化系统中常见的一种疾病,美国有报道[1]显示,2014年胆石症的确诊人数相较于2006年增加34%。在西方发达国家胆石症影响着10%~15%的成年人,在我国不同地区胆石症的患病率为3%~15%[2-5]。胆石症可诱发急、慢性胆囊炎,急性胰腺炎或梗阻性黄疸等并发症,远期还可增加胆囊癌的发生风险。以往研究[6-8]表明,肥胖是胆石症发病的独立危险因素。BMI作为评价肥胖程度的常用指标,Aune等[9]包括七项前瞻性研究的荟萃分析结果表明,BMI每增加5 kg/m2,胆石症的风险增加1.63倍。但大多数关于BMI与胆石症的研究仅采用了单次测量的BMI水平,而未来BMI水平可受到多种因素的影响,如年龄、体育锻炼、饮食等。因此单次测量的BMI不足以准确地反映长期的BMI水平对胆石症发病的影响。

轨迹模型是一项基于多次重复测量的数据分析技术,遵循同质发展轨迹以进行分组,可以评估长期BMI的变化趋势,研究不同BMI轨迹对靶器官损害的影响[10-11]。目前,国内外尚缺乏不同BMI轨迹与新发胆石症关系的研究。开滦研究(注册号:ChiCTR-TNRC-11001489)是一项始于2006年,目前仍在进行的以功能性社区人群为基础的慢性病危险因素调查及干预的大型前瞻性队列研究。每2年进行1次随访,收集包括观察对象BMI水平及胆石症发病情况在内的数据资料,为分析BMI纵向轨迹与新发胆石症的关系提供了机会。

1 资料与方法

1.1 研究对象 2006年-2007年(以下简称2006年度)由开滦总医院及所辖10家医院对开滦集团在职及离退休职工进行了第1次健康体检,此后每2年进行1次健康体检,流行病学资料、人体测量、实验室检测指标及方法均同第1次健康体检。将完成2006年度开滦集团健康体检者作为本研究的基线观察人群,将完成2006年度、2008年度(2008年-2009年)、2010年度(2010年-2011年)的健康体检者作为重复测量观察人群,随访并观察人群胆石症的发病情况。

1.2 纳入和排除标准 纳入标准:(1)参加并完成2006年度、2008年度、2010年度开滦研究健康体检者;(2)3次健康体检BMI相关资料完整者;(3)至少完成1次随访者。排除标准:(1)2010年度体检时存在胆石症病史者;(2)虽参加随访但肝胆超声资料缺失者;(3)为避免BMI极值造成的混杂影响,排除BMI<15 kg/m2或BMI>40 kg/m2者;(4)2010年度健康体检时存在心脑血管疾病及恶性肿瘤病史者。

1.3 研究方法

1.3.1 资料收集 流行病学调查内容、实验室检测指标见本课题组已发表文献[12]。人体测量指标:体格测量采用统一的标准与测量工具,要求被测者褪去厚重外套。

1.3.2 肝胆超声检查 由具有多年临床经验的影像科医生为体检者进行空腹腹部超声检查。采用PHILIPS公司HD-15彩色超声诊断仪,低频探头,频率3.5 MHZ。体检者在检查前8 h禁食水,检查时取仰卧位,必要时可取右前斜位等其他体位,以便于观察结石的移动情况。检查胆囊将探头置于右肋缘与腹直肌外缘交界处,缓慢倾斜,直到在肝右叶下方出现胆囊轮廓;检查肝外胆管于右上腹斜切,显示肝外胆管,向下追踪直到胰头;检查肝内胆管将探头置于剑突右侧肋缘下,检查各级肝管。根据《超声诊断学》(第三版)[13]的诊断标准诊断胆囊结石和胆管结石:B超检查发现胆囊内有形态稳定的强回声团后方伴声影,随体位改变而移动可确诊为胆囊结石;胆管扩张,胆管腔内有形态稳定的强回声团后方伴声影,强回声团与胆管壁之间分界清楚可确诊为胆管结石。

1.3.3 相关定义 吸烟定义为近1年平均每天至少吸1支烟;饮酒定义为近1年平均每日饮白酒(酒精含量≥50%)100 ml,持续至少1年以上;体育锻炼定义为每周锻炼≥3次,每次持续时间≥30 min。高血压病定义为收缩压≥140 mm Hg和/或舒张压≥90 mm Hg,或收缩压<140 mm Hg和舒张压<90 mm Hg但存在已经明确诊断的高血压病病史或正在服用降压药物。糖尿病定义为空腹血糖≥7.0mmol/L或空腹血糖<7.0mmol/L但存在已经明确诊断的糖尿病病史或正在使用降糖药物。

1.3.4 随访时间及终点事件的确定 以2010年度健康体检时点为随访起点,随访截止时间为发生胆石症的时间、失访时间或末次随访时间(2015年12月31日),以新发胆石症为终点事件。

1.4 伦理学审查 本研究遵照赫尔辛基宣言,并经开滦总医院伦理委员会批准(批号:200605)。所有研究对象均签署知情同意书。

轨迹模型通过SAS Proc Traj程序完成[14-15]。由于BMI为连续变量,采用CNORM模式,首先确定轨迹的组数,再进一步确定每组轨迹的多项式阶。应用贝叶斯信息准则(BIC)及分组后的平均概率来选择最佳轨迹模型和评估轨迹的拟合程度,保证每组所占比例在5%以上,最终分别得出3组BMI轨迹,分别均以2、2、2为多项式阶的轨迹模型为最佳模型,3组分别为:低-稳定轨迹组、中-稳定轨迹组和高-稳定轨迹组。采用Kaplan-Meier法计算不同分组终点事件的累积发病率,并用log-rank检验比较各组胆石症累积发病率的差异,采用Cox比例风险模型进一步分析3组观察对象对胆石症发病的风险比(HR)和95%可信区间(95%CI)。在Cox模型中,校正的变量包括年龄、性别、TC、HDL-C、尿酸(UA)、ALT、超敏C反应蛋白(hypersensitive C-reactive protein,Hs-CRP)、糖尿病、高血压病、吸烟、饮酒、体育锻炼。以双侧P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

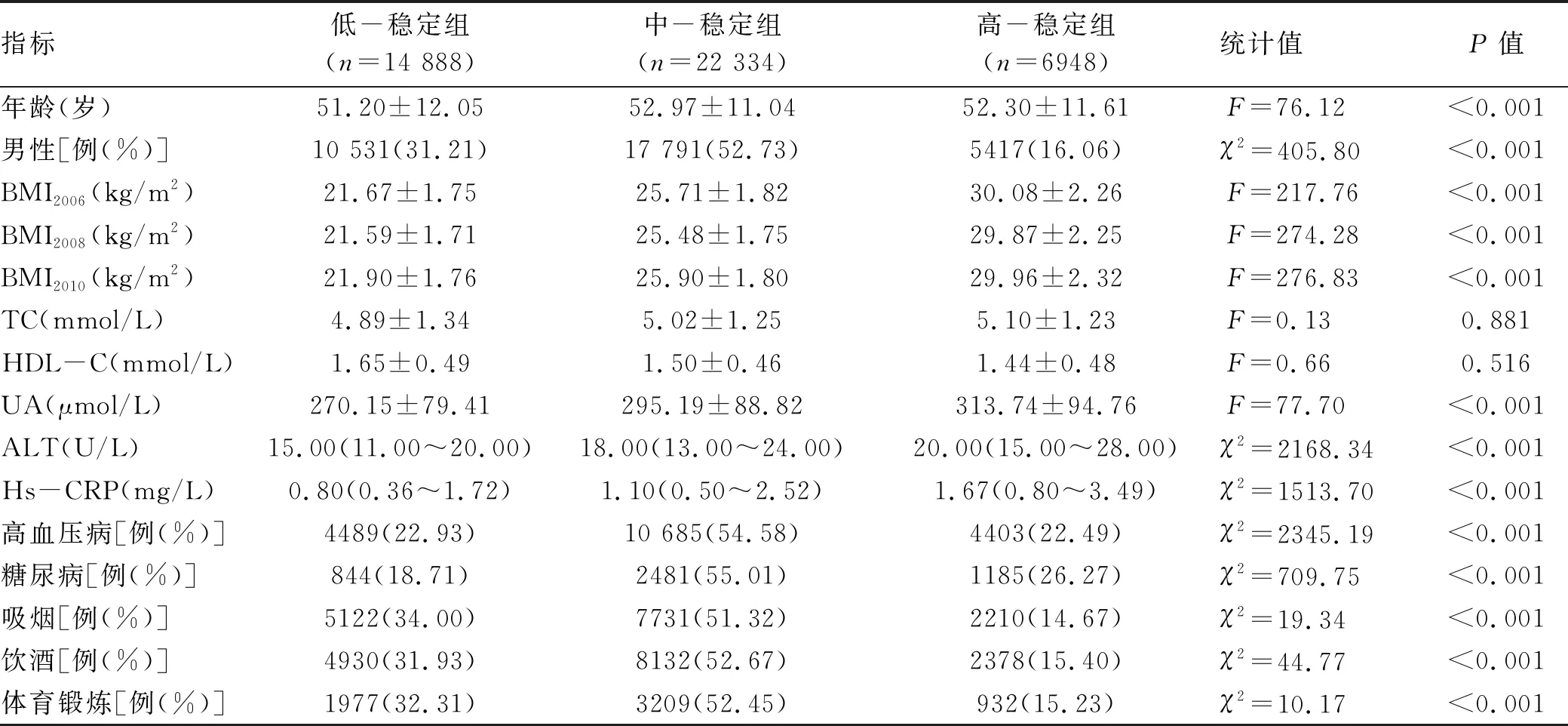

2.1 观察对象的一般情况比较 参加2006年-2010年健康体检的观察对象共57 926例,3次健康体检BMI相关资料完整的共52 373例,至少完成1次随访的共48 129例;排除2010年度体检时存在胆石症病史者2182例,虽参加随访但肝胆超声资料缺失者642例;为避免BMI极值造成的混杂影响,排除BMI<15 kg/m2或BMI>40 kg/m2者127例;排除2010年度健康体检时存在心脑血管疾病及恶性肿瘤病史者1010例,最终纳入统计分析共44 168例。平均(52.27±11.51)岁,男33 739例(76.38%)。将观察对象按BMI轨迹情况分3组后(BMI轨迹情况如图1所示),除TC、HDL-C外,年龄、BMI2006、BMI2008、BMI2010、UA、ALT、Hs-CRP、男性比例、高血压病比例、糖尿病比例、吸烟比例、饮酒比例、体育锻炼比例在3组间比较差异均有统计学意义(表1)。

图1 观察对象BMI纵向轨迹图

2.2 观察对象胆石症的发病情况 本研究平均随访5.41年,共发生胆石症902例,其中男658例,女244例。3组累积发病率分别为4.80%、5.25%、9.45%。经log-rank检验,3组间累积发病率比较差异有统计学意义(χ2=81.86,P<0.01)(图2)。

风险集低-稳定组14 888(0)14 326(10)11 518(68)7943(126)3295(201)中-稳定组22 334(0)21 429(27)17 165(178)11 863(319)4722(485)高-稳定组6948(0)6647(13)5331(87)3565(155)1224(216)

2.3 影响观察对象胆石症发病的Cox模型分析 在模型1中,以BMI轨迹分组为自变量,以低-稳定组为对照组;模型2,在模型1的基础上校正年龄、性别;模型3,在模型2的基础上校正2010年度TC、HDL-C、UA、ALT、Hs-CRP、糖尿病、高血压病、吸烟、饮酒、体育锻炼;模型4,在模型3的基础上进一步校正BMI2010水平。模型3结果显示,与低-稳定组相比,中-稳定组及高-稳定组胆石症的发病风险分别增加至1.55倍(95%CI:1.31~1.84)、2.29倍(95%CI:1.86~2.80)。模型4结果显示,与低-稳定组相比, 中-稳定组及高-稳定组胆石症的发病风险分别增加至1.31倍(95%CI:1.07~1.63)、1.62倍(95%CI: 1.16~2.26)(表2)。

表1 观察对象的一般情况比较

表2 BMI轨迹分组对新发胆石症影响的Cox模型

3 讨论

在平均5.41年的随访过程中笔者发现,不同BMI轨迹组累积发病率不同,其中高-稳定组胆石症累积发病率最高。美国的一项流行病学研究[16]结果显示:患有肥胖症的男性人群(BMI≥28.5 kg/m2)胆石症的患病率是一般人群(BMI<20.0 kg/m2)的2.65倍。Liu等[17]的研究也发现超重及肥胖人群胆石症的发病率明显高于一般人群。

本研究发现BMI纵向轨迹是新发胆石症的独立危险因素。在校正各混杂因素后,与低-稳定组相比,中-稳定组、高-稳定组胆石症的发病风险分别增加至1.55、2.29倍。由于基线BMI水平也是胆石症的危险因素之一,在将基线BMI(BMI2010)纳入多因素Cox风险比例模型后发现,与低-稳定组相比,中-稳定组、高-稳定组观察对象胆石症的发病风险分别增加至1.31、1.62倍。这也提示,不仅基线BMI水平影响胆石症的发病,同时BMI纵向轨迹对胆石症的影响强于基线BMI,因而在评估胆石症发病风险时,BMI纵向轨迹可能有着更高的预测价值。

虽然以往并无关于BMI纵向轨迹对新发胆石症影响的研究,但本研究与以往研究关于BMI长期暴露水平对胆石症发生风险的研究结果趋势一致。Lu等[18]研究发现,长期处于超重或肥胖水平会增加胆石症的发生风险。刘通等[8]研究发现BMI长期处于高暴露水平时胆石症的发病风险明显高于BMI处于低暴露水平。

本研究采用轨迹模型的统计方法,分析观察对象源于多次重复测量的BMI轨迹对新发胆石症的影响。由于单次测量的BMI水平更易受到多种因素干扰,个体BMI发生变化后未来胆石症的发生风险是否随之改变,这是单次测量的BMI无法说明的。BMI纵向轨迹可以反映出累积暴露水平对胆石症发病的影响,这比以往仅考虑单次测量的BMI水平更能全面准确地反映长期BMI变化对胆石症发病风险的影响。

虽然本研究通过队列的研究方法在一般人群中证实BMI纵向轨迹升高会增加胆石症的发病风险,但也存在一定的局限性:(1)本研究中未区分胆固醇性结石和胆色素性结石,无法探究BMI轨迹对不同结石类型的影响;(2)本研究在分析BMI轨迹对胆石症发病的影响时,虽然尽可能校正了所有的混杂因素,但是其他混杂因素未被校正,如生活环境变化、是否服用避孕药物等。因此,未来进一步的随访及病因学的探索将有助于精准探讨BMI轨迹对胆石症发病的影响。

利益冲突声明:本研究不存在研究者、伦理委员会成员、受试者监护人以及与公开研究成果有关的利益冲突,特此声明。

作者贡献声明:陶明、刘倩、崔皓哲负责课题设计,资料分析,撰写论文;刘希宁、王一鸣参与收集数据,修改论文;刘四清、曹立瀛负责拟定写作思路,指导撰写文章并最后定稿。