“新农保”影响农村家庭消费的总量效应与结构效应分析

2020-11-23姜萍

姜萍

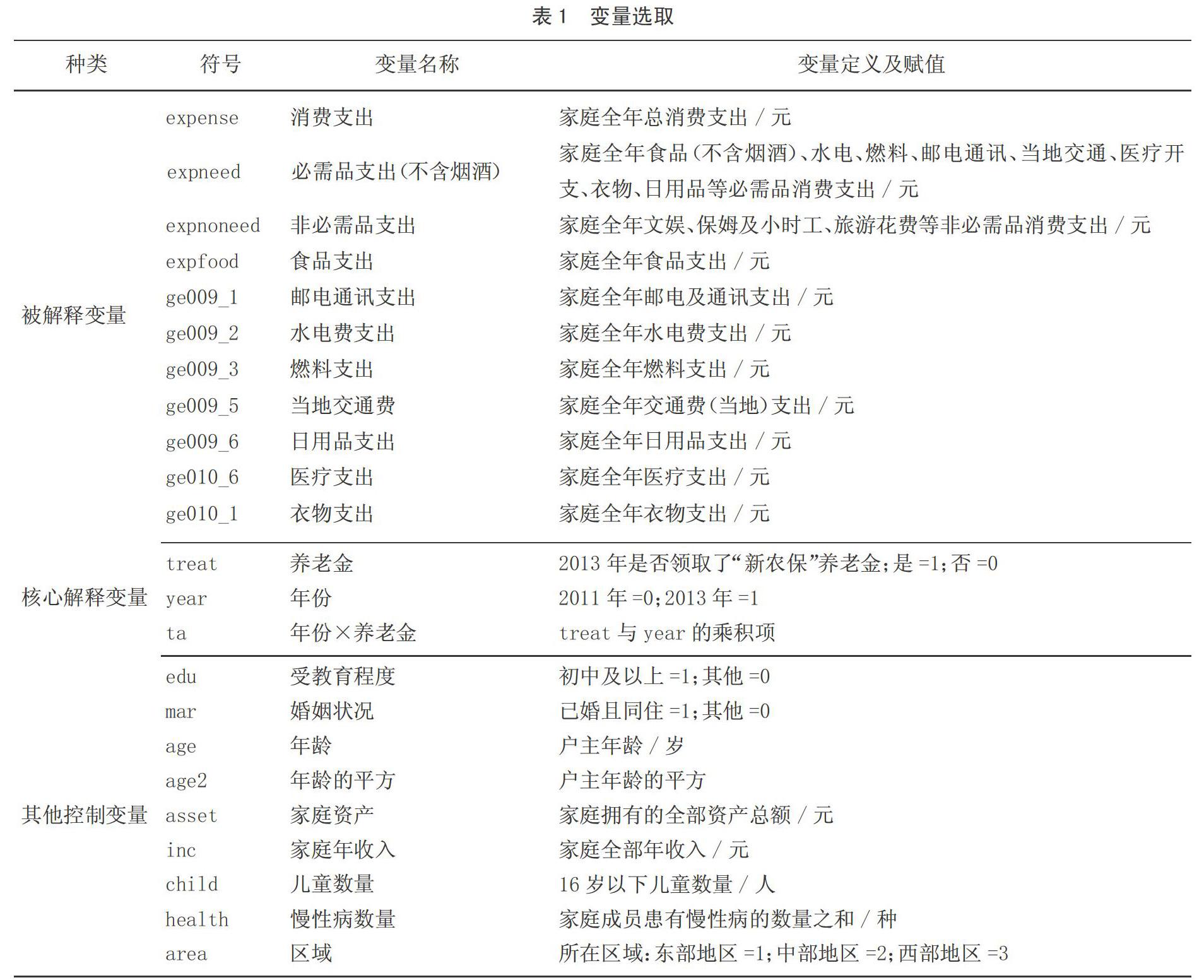

摘 要:基于相对收入假说、生命周期消费理论、预防性储蓄理论等构建理论分析框架,根据中国健康与养老追踪调查(CHARLS)2011年和2013年两期数据,采用双重差分法探究“新农保”对农村家庭消费影响的总量效应与结构效应。研究结果显示,领取“新农保”养老金显著促进了农户的总消费与必需品消费,这在一定程度上肯定了“新农保”政策保基本、扩内需的政策效果。进一步研究发现,“新农保”对中部地区及高收入农户家庭的日常福利水平提升效果更为明显,对西部地区及低收入群体的效果有待改善。由此提出了建立养老金财政预算的动态调整机制,加大对西部地区及贫困居民的政策倾斜力度等建议。

关键词:“新农保”;消费;结构效应;双重差分

文章编号:1004-7026(2020)19-0001-05 中国图书分类号:F323.8 文献标志码:A

近年来,我国经济增长的主要驱动力逐渐由“投资+出口”向“投资+消费”转变。2018年我国消费支出对GDP增长的贡献率达76.20%,消费成为经济增长的首要引擎。黄宏伟等(2018)[1]认为,受二元经济结构的长期影响,农村巨大的消费潜力亟待释放。学者认为,社会养老保障制度不完善与城乡“双轨制”是导致我国农户边际消費倾向较低的重要原因。2009年国务院正式启动“新农保”试点,2012年在全国范围内实现“新农保”制度全覆盖。“新农保”除了立足于实现广大农村居民老有所养的政策目标外,还肩负增加农村居民收入、扩大农村消费的重要使命。

根据国家统计局数据可知,2018年我国农村居民年消费金额为12 124元/人,仅为城镇家庭人均年消费额的46.43%。可见,当前农村家庭的消费水平仍远低于城镇。在此背景下,研究“新农保”与农村家庭消费的关系对于刺激农村居民消费、拉动内需、促进经济发展等具有重要的现实意义。2014年,我国合并“新农保”与“城居保”建立了统一的城乡居民基本养老保险制度,但现行社会养老保险制度的框架、筹资模式、账户设置等与“新农保”保持一致,仅在基础养老金及个人缴费档次等方面进行了调整,因此研究结论有助于完善城乡居民基本养老保险制度。

20世纪70年代以来,养老社会保障与居民消费之间的关系一直是经济增长的核心议题,成为国内外众多学者关注的焦点。

就研究主体方面而言,我国存在城乡二元经济特征,现有研究主要围绕城镇居民和农村居民两条主线展开。一方面,Feldstein(1979)、Hubbard(1995)[2]、陈梦真(2010)、虞斌(2011)认为,社会养老保障有助于促进城镇居民增加当期消费、抑制储蓄。我国学者石阳(2010)[3]以2002—2007年我国30个省份的城镇面板数据构建了包含养老财富变量的消费函数,结果发现我国现收现付的养老保险显著增加了城镇居民消费,对储蓄的挤出效应明显。朱波(2014)使用中国综合社会调查(CGSS)2008年的样本数据,将消费滞后性引入回归模型,结果显示养老保险可以显著促进40岁以上的城镇居民消费,且该影响存在较强的代际转移效应。另一方面,Cagan(1965)、刘长庚等(2012)、陈亚欧等(1995)、李晓嘉(1995)[4]认为,养老保险对城镇家庭消费具有不确定性影响以及抑制作用。白重恩(2012)[5]使用2002—2009年中国9省、市居民调查数据构建工具变量,发现我国过高的养老金缴费率反而显著抑制了城镇居民消费。

刘远风(2012)、岳爱(2013)[6]、李慧(2014)、贺立龙(2015)[7]研究发现,就农村居民来看,“新农保”通过降低预防性储蓄,显著促进了农村家庭消费。这一研究结论为政策的扩大内需作用提供了佐证。但有的学者认为我国“新农保”制度对农村居民消费具有不确定或消极影响。解垩(2015)[8]、张川川(2015)[9]、王旭光(2017)使用断点回归消除样本自选择等问题后,认为受参保比例及保障水平较低、家庭捆绑缴费模式以及代际转移支付等因素的影响,“新农保”对家庭消费的影响具有不确定性。马光荣等(2014)[10]认为,“新农保”对60岁以下处于缴费阶段的农户与60岁以上的领保农户具有反向影响。

通过梳理国内外学者的研究成果可以发现,由于我国城乡二元经济特征明显,研究主要针对城镇和农村居民分别展开,但受样本选择差异、模型界定不同等因素的影响,实证研究尚无统一定论。现有研究多围绕城镇居民消费展开,关注养老保险对消费影响的总量效应,在“新农保”影响农村居民消费的总量与结构效应方面研究较少[11]。

1 理论分析框架

1.1 作用机制

基于国内外现有理论研究,“新农保”养老金主要通过可支配收入、预防性储蓄、心理成本以及边际消费倾向等因子影响农村家庭消费。

(1)“新农保”养老金可以提高农户的可支配收入,促进居民消费。Ando等(1963)、Modigliani(1970)从相对收入假说和生命周期消费理论出发,认为居民的消费决策受其预期可获得的永久性收入影响。Feldstein在此基础上提出了养老保险对个人储蓄具有财富替代效应和引致退休效应。“新农保”制度规定,符合规定的60岁以上农村户籍的居民每月可直接领取至少55元的基础养老金。作为农户家庭永久性收入的重要来源之一,“新农保”养老金可通过提高参保农户的可支配收入以及预期可支配收入增强其当期消费意愿和消费能力,进而对家庭消费产生促进效应[12-13]。

(2)“新农保”养老金有助于减少未来收入的不确定性,降低农户的预防性储蓄并增加消费。预防性储蓄理论认为,居民为了规避未来的不确定性,通常会减少当期消费而进行预防性储蓄。“新农保”作为一种代际、代内的收入再分配制度和一项确定性的转移支付,为年老居民提供了稳定的生活来源,有助于减少农村居民未来收入的不确定性和预防性储蓄[14-15]。

3.3 区域异质性及收入异质性

根据地理区位及收入水平对样本进行分类,研究结果如表4所示。

就区域异质性来看,“新农保”养老金显著提升了中部地区农户的消费水平,但对东部及西部地区并无明显影响。这可能是西部地区的基础养老保障水平较低,而东部地区经济发展水平较高,养老金在东部地区农户收入中所占比例较小导致的。“新农保”对西部地区农户家庭仅在衣物支出方面具有显著的正向影响,且食品、水电、燃料、通讯等支出项目的回归交互项系数为负,这可能是由于较低的养老金水平拉大了区域间的收入差异,导致西部地区农户变得“相对”贫困而减少支出。虽然负向的估计结果并不显著,但可见“新农保”在西部地区的政策实施效果有待改善。

就收入异质性而言,低收入家庭及高收入家庭的总消费乘积交互项均为正值且十分显著,表明领取养老金对各收入阶层的家庭消费均具有显著的促进作用。从必需品消费的统计结果来看,“新农保”养老金显著增加了高收入农户的必需品消费,主要体现在衣物、水电及医疗支出的增长方面,但对低收入农户家庭的总必需品消费无显著影响,仅对食品、医疗消费有一定促进效果。研究结果表明,“新农保”政策对高收入农户的基本福利提升效果更明显,收入再分配有待优化,公平效应有待增强[20]。

4 结论与建议

使用2011年和2013年两期中国健康与养老追踪调查(CHARLS)数据构建双重差分(DID)模型,以评估“新农保”政策对农户消费影响的总量效应与结构效应,进一步结合样本分类进行区域异质性与收入异质性研究。

实证结果发现,“新农保”对农户的总消费及必需品消费均有显著的促进作用,其总量效应的估计结果肯定了“保基本、促消费”的政策效果,主要体现在医疗、衣物、食品、水电4大方面,对日用品、燃料、当地交通、通讯及邮电支出没有显著影响,政策的影响范围有待扩大。

区域异质性与收入异质性的分析结果表明,领取养老金对各收入阶层的家庭消费均具有显著的促进作用,对中部地区及高收入农户家庭的基本福利提升效果更为明显,对西部、低收入家庭的政策实施效果有待改善。“新农保”制度的收入再分配与公平效应有待进一步增强。

基于上述结论,提出如下建议。一是建立并完善养老金财政预算的动态调整机制,适时提高基础养老金水平。研究结果显示,较低水平的基础养老金不仅无法满足家庭基本消费,还可能导致城乡收入差距进一步扩大,对缴纳保费的中年群体产生负向的示范效应。因此,应根据经济发展及物价水平,建立并完善基础养老金财政预算的动态调整机制,适时加大财政补贴力度与基础保障水平,不断强化政策保基本、促消费的政策效应。二是鼓励民间资本参与养老基金,通过市场化运作提升个人账户收益。建议政府从“进口端”鼓励民间资本积极参与,在“出口端”提升市场化运作程度及账户收益,双管齐下,提高社会养老保障水平。三是加大政策宣传力度,鼓励更多农户参保。改进基层组织与民间团体的政策宣传方式,提高宣传力度,进一步扩大政策的影响范围,充分发挥“长缴多得、多缴多得”的激励作用。四是结合精准扶贫战略,加强对西部地区及贫困居民的政策补贴倾斜。“新农保”制度对西部地区及贫困农户的政策效果有待改善。当前我国城乡居民基本养老保险已基本实现全覆盖,“多缴多补”政策可能会导致农村居民的收入差距进一步扩大。因此建议结合精准扶贫与西部大开发战略,在个人缴费、政府补贴、集体补助3大环节加大对西部地区及贫困居民的补贴力度。

参考文献:

[1]黄宏伟,胡浩钰.“新农保”养老金制度与农村家庭生存型消费效应——来自中国健康与养老追踪调查的经验证据[J].农业经济问题,2018(5):18-26.

[2]Hubbard,R. G.&K. L. Judd. Social Security and Individual Welfare: Precautionary Saving, Borrowing Constraints and The Payroll Tax [J]. The American Economic Review,1987,77(4):630-646.

[3]石阳,王满仓.现收现付制养老保险对储蓄的影响——基于中国面板数据的实证研究[J].数量经济技术经济研究,2010(3):96-106.

[4]李晓嘉,蒋承.生命周期视角下的城镇居民消费行为——基于全国微观数据的实证分析[J].浙江社会科学,2015(2): 43-53.

[5]白重恩,吴斌珍,金烨.中国养老保险缴费对消费和储蓄的影响[J].中国社会科学,2012(8):48-71.

[6]岳爱,杨矗,常芳,等.新型农村社会养老保险对家庭日常费用支出的影响[J].管理世界,2013(8):101-108.

[7]贺立龙,姜召花.新农保的消费增进效应——基于CHARLS数据的分析[J].人口与经济,2015(1):116-125.

[8]解垩.“新农保”对农村老年人劳动供给及福利的影响[J].财经研究,2015(8):39-49.

[9]张川川.养老金收入与农村老年人口的劳动供给——基于断点回归的分析[J].世界经济文汇,2015(6):76-89.

[10]马光荣,周广肃.新型农村养老保险对家庭储蓄的影响:基于CFPS数据的研究[J].经济研究,2014(11):116-129.

[11]杨继军,张二震.人口年龄结构、养老保险制度转轨对居民储蓄率的影响[J].中国社会科学,2013(8):47-66.

[12]李珍,赵青.我国城镇养老保险制度挤进了居民消费吗——基于城镇的时间序列和面板数据分析[J].公共管理学报,2015(4):102-110.

[13]王天宇,周钦.非缴费型养老金对消费的影响——来自断点回归的证据[J].保险研究,2017(6):70-84.

[14]张芳芳,陈习定,林学宏,等.“新农保”对农村居民消费的影响——基于浙江省的调查数据[J].农业经济问题,2017(8):17-24.

[15]Gale W G. The Effects of Pensions on Household Wealth: A Reevaluation of Theory and Evidence [J]. Journal of Political Economy,1998(4):706-723.

[16]陳斌开.收入分配与中国居民消费——理论和基于中国的实证研究[J].南开经济研究,2012(1):33-49.

[17]张继海.社会保障养老金财富对城镇居民消费支出影响的实证研究[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2008(3): 105-112.

[18]王宏伟.中国农村居民消费的基本趋势及制约农民消费行为的基本因素分析[J].管理世界,2000(4):163-174.

[19]张邦科,邓胜梁.中国城乡居民消费的过度敏感性变异[J].世界经济文汇,2012(5):82-94.

[20]刘雯,杭斌.老龄化背景下我国城镇居民储蓄行为研究[J].统计研究,2013(12):77-82.