集体发病的急性组织胞浆菌病10例临床分析

2020-11-20严晓峰张绿浪袁国丹陈思源黄贵川郭述良

青 刚, 严晓峰, 杨 松, 李 琦, 张绿浪, 袁国丹, 陈思源, 王 静, 黄贵川,陈 懿, 王 新, 郭述良

组织胞浆菌病(histoplamosis)是一种原发性真菌病,呈地区性流行,流行区域包括美国密西西比河和俄亥俄河流域以及拉丁美洲、非洲、亚洲的部分地区[1],在我国偶有散发和慢性病例报道,该病临床症状轻重不一,可表现为发热、咳嗽和胸痛,重者可出现呼吸困难。由于该病在我国少见,临床表现缺乏特异性,与肺结核、肺转移癌及其他肺部真菌感染不易鉴别,国内有关组织胞浆菌病的文献有75.2%提到误诊[2]。随着国际旅游及劳务输出的增多,我国输入型病例呈增加趋势[3],但未见集体发病的急性组织胞浆菌病的病例报告。本文为国内首次报道10例集体发病的输入型急性组织胞浆菌病,并对患者的临床特点与治疗过程进行分析,以提高对这种罕见病的诊治水平。

1 材料与方法

1.1 研究对象

2019年4月回国治疗的10例急性组织胞浆菌病患者,均为男性,年龄30~56岁,平均(44±8)岁。1例既往曾患肺结核已治愈,现患胃食管反流,9例无基础疾病。

1.2 诊断标准

依据2008年欧洲癌症研究和治疗组织/侵袭性真菌感染协作组和美国国立变态反应和感染病研究院真菌病研究组(EORTC/ MSG)对侵袭性真菌病修订定义[4],确诊组织胞浆菌病需具备下列条件中的1项:①自感染部位或血标本培养组织胞浆菌阳性;②对于特殊形态的双相型真菌,则组织病理学或显微镜直接镜检获得相宜的形态,如患者的外周血或组织涂片发现特征性的胞内酵母样真 菌。

1.3 研究方法

1.3.1 收集资料 收集患者性别、年龄、基础疾病、体重指数(BMI),暴露时的工种、暴露时间、潜伏期,入院时的症状、体征,出院后7个月的随访资料。

1.3.2 病原菌检测 10例患者均进行了血培养、痰培养,5 例骨髓涂片及培养,1例取支气管肺泡灌洗液培养及基因测序,1例行经支气管镜冷冻肺活检(transbronchial cryobiopsy,TBCB)术,活检组织行苏木精-伊红(HE)染色及过碘酸希夫(PAS)染色。

1.3.3 治疗方法 参考 2007 年版美国感染病学会 (IDSA)组织胞浆菌病患者诊治指南[5]进行治 疗。

1.3.4 统计学分析 对10例患者的住院与随访资料进行详细的分析和总结。采用SPSS 20.0统计软件分析处理数据,呈正态分布的数据采用t检验,非正态分布数据采用Wilcoxon秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 流行病学资料

2019 年3 月26名中国工人由重庆某劳务公司派往南美圭亚那合作共和国从事矿山作业,3月16-28日分次进入一废弃矿井涵道,涵道内有大量蝙蝠寄居,地面上有大量蝙蝠粪便。3月26-31日12例相继出现临床症状。2例在该国抢救无效死亡。10例回国治疗,其中4人清理积土,2人搬运工具,2人气割作业,2人巡视;暴露时间:0.2~96.0 h;潜伏期9~13 d,与文献报道的9~14 d吻合[6]。4人曾有当地蚊虫叮咬史,否认既往曾有牧区、矿区、高氟区、低碘区居住史。无化学性物质、放射性物质、有毒物质接触史,否认冶游史。发病前,2例患者曾接种黄热病疫苗,1例接种霍乱疫苗。

2.2 临床资料

2.2.1 临床症状及体征 10例患者首发症状均为发热、头痛、乏力、纳差、关节、肌肉疼痛等流感样症状,体温波动在38.0~39.4 ℃;稽留热3例,其余均为间歇性发热。气促、呼吸困难4例,呕吐、腹泻2例,头痛6例,皮疹3例,3例查体有湿啰音,8例脾脏肿大,1例肝脏肿大;病例1右下肢Ⅱ度凹陷性水肿;3例治疗过程中出现胸痛,胸痛与呼吸相关,考虑干性胸膜炎。其他临床资料见表1。

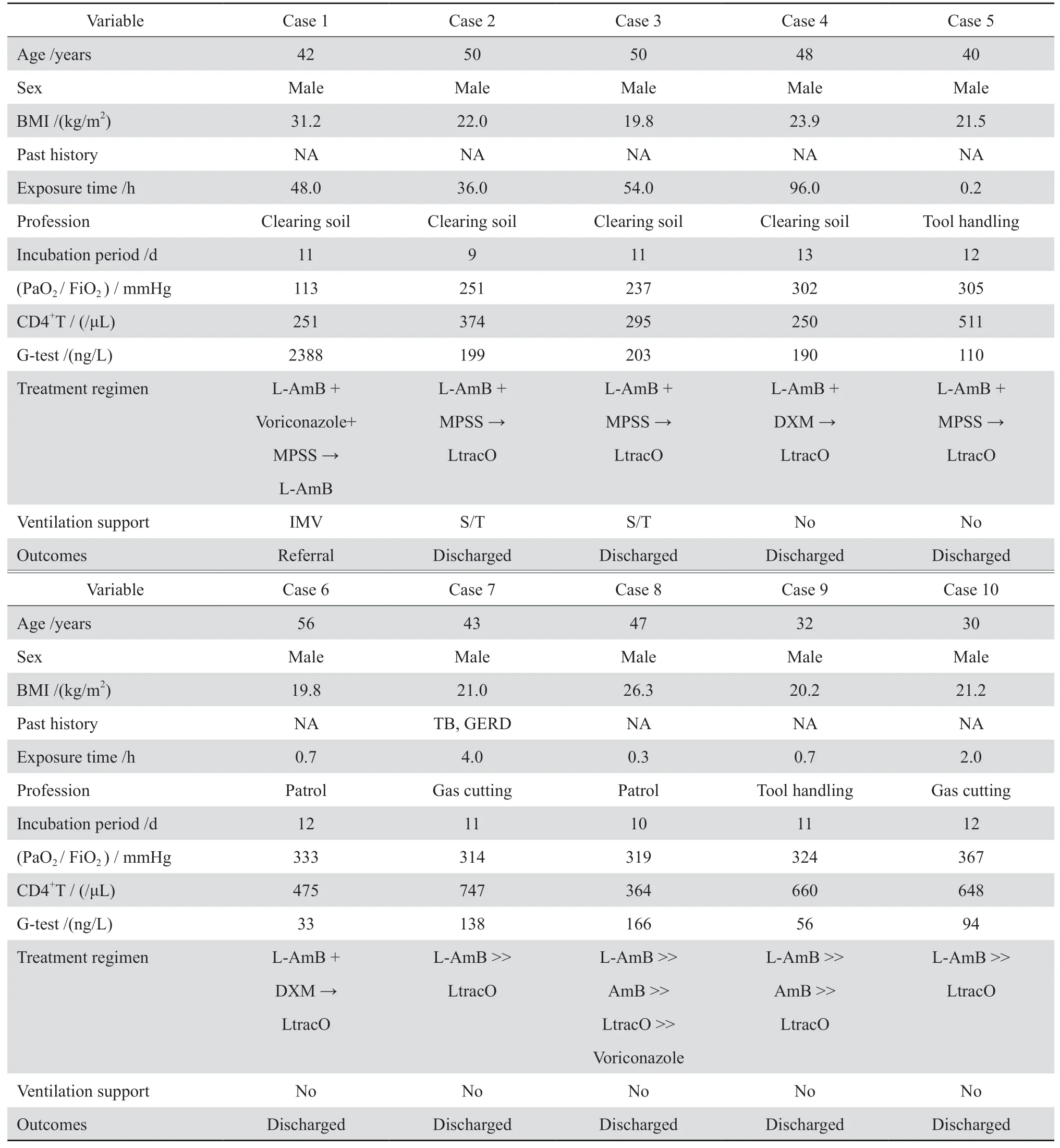

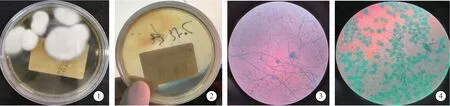

表1 10例急性组织胞浆菌病患者的临床资料Table 1 Clinical data of 10 patients with acute histoplasmosis

2.2.2 实验室检查 1例(病例1)外周血三系减少;1例肾功能异常,肌酐:116.5 μmol/L, 肌酐清除率:66 mL/mim;5例D-二聚体升高,病例1右下肢深静脉血栓形成;9例肝功能异常,丙氨酸转氨酶(ALT):65~244 U/L;3例Ⅰ型呼吸衰竭;5例CD4+T淋巴细胞绝对值小于414/μL,9例CD4/ CD8<1;1例(病例6)免疫球蛋白低下;1例(病例1)肌酸激酶同工酶(CKMB)升高;7例 真菌(1,3)-β-D葡 聚 糖 检 测(G试验) > 100.5 ng/ L;10例组织胞浆菌抗原检测阳性;10例马尔尼菲篮状菌抗原阴性。1例(病例10)甲型肝炎抗体IgM 阳性。

2.2.3 影像学特征 患者胸部CT表现如下:①粟粒结节影,表现为双肺弥漫性分布粟粒结节影,结节直径大多<5 mm,分布较均匀。②实性结节影,双肺多发实性结节,结节周围可见晕征。经抗真菌治疗4周后复查胸部CT表现,双肺病灶较前明显吸收。见图1。

图1 典型的胸部CT表现Figure 1 Typical chest CT findings

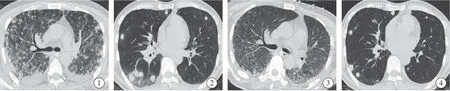

2.2.4 病原学检测 10例血清组织胞浆菌抗原均阳性。病例1支气管肺泡灌洗液送重庆市CDC行PCR与基因测序,检出组织胞浆菌特异性核酸片段(Hcp100)。病例1血培养和支气管肺泡灌洗液于沙保罗培养基上培养37 d,均分离出组织胞浆菌。其生长具有双相性特点:在25 ℃长出白色棉花样霉菌菌落(菌丝相)(图2①);37 ℃培养长出光滑、乳酪样菌落(组织相)(图2②)。乳酸酚棉蓝染色,可见圆形,分生孢子,着生在细长的分支分隔的菌丝上(10×100油镜)(图2③)。病例1血培养后六胺银染色,可见孢子被染成黑色(10×100油镜)(图2④)。病例1于右肺上叶后段及右下叶外后基底段行TBCB术,组织病检:多灶性组织细胞增生,并形成肉芽肿样改变,可见小灶坏死,部分肺泡腔内见浆液及纤维蛋白渗出,局部肺泡壁毛细血管充血。

图2 培养结果及镜下表现Figure 2 Culture results and microscopic observation

2.2.5 诊断、治疗及转归 病例1支气管肺泡灌洗液和血培养均分离出组织胞浆菌,对支气管肺泡灌洗液行PCR与基因测序,检出组织胞浆菌特异性核酸片段(Hcp100)。病例1确诊为急性组织胞浆菌病。本研究10例患者集体发病,有相同的诱因,共同的流行病学特点,相似的临床、影像学表现,10例血清组织胞浆菌抗原检查均为阳性。根据1例以真菌培养阳性(先证病例)+其他血清学阳性的模式诊断,其余9例患者考虑诊断为急性组织胞浆菌病。病例1血培养分离出组织胞浆菌,患者在圭亚那发病后很快出现意识障碍并曾行心肺复苏,后成植物人状态,故病例1为急性播散型组织胞浆菌病,其余9例患者均为急性肺型组织胞浆菌病。

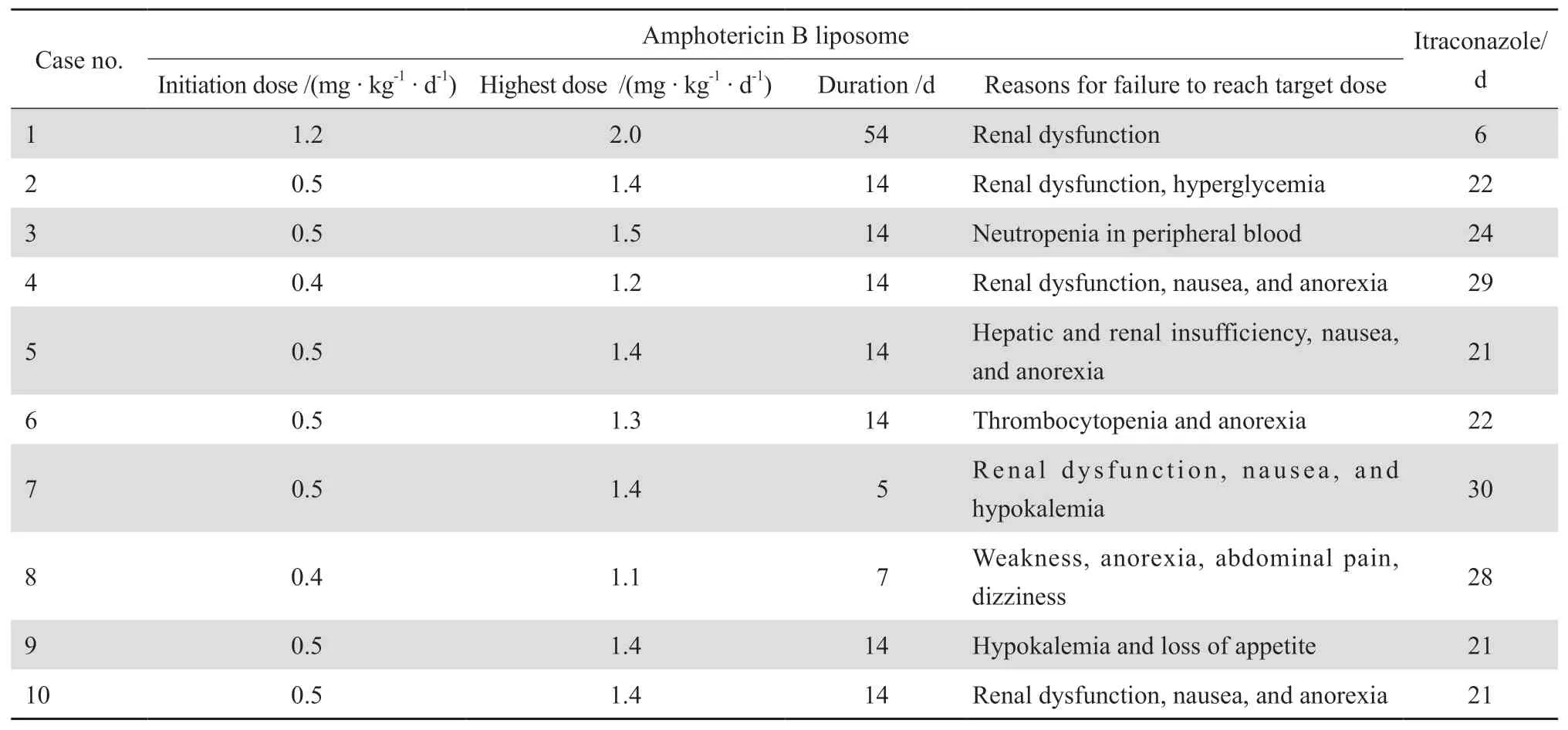

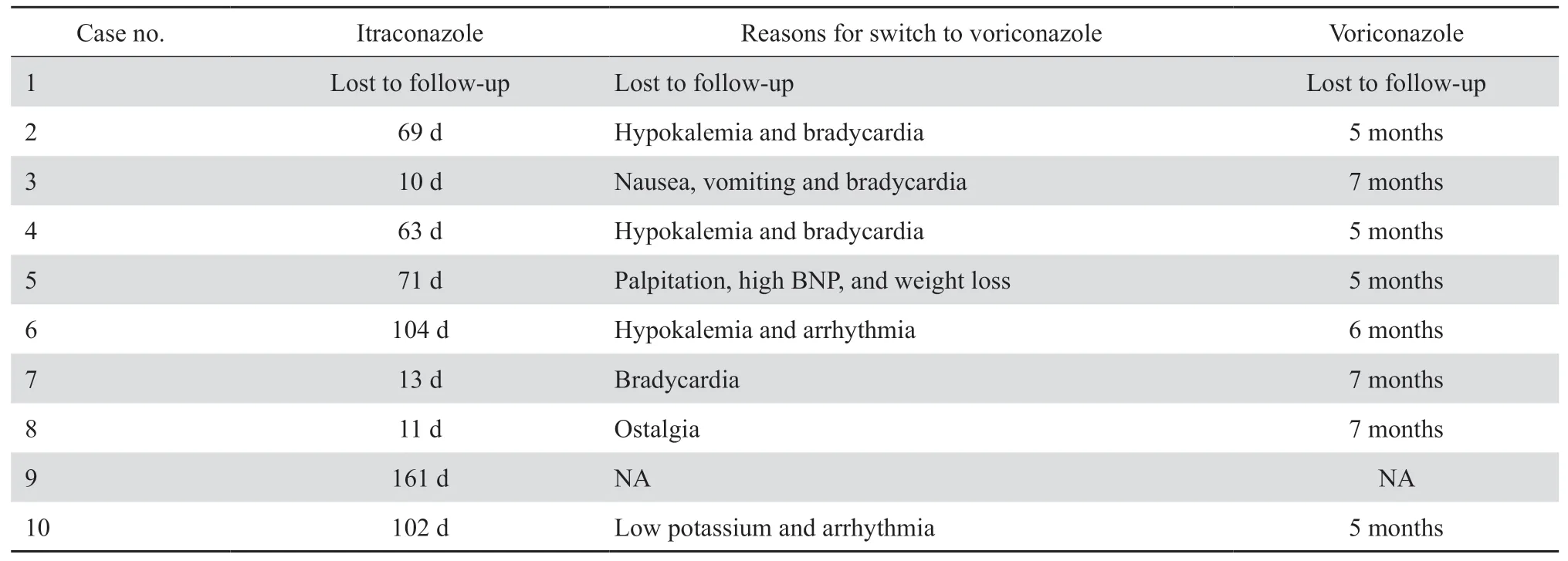

参考2007年版IDSA组织胞浆菌患者诊治指南,住院期间给予抗真菌药物治疗(见表2)。两性霉素B脂质体起始剂量每日0.7~1.2 mg/ kg,平均每日(0.8±0.2)mg/kg,最高剂量每日1.1~2.0 mg/kg,平均每日(1.4±0.3)mg/kg。使用时间4~54 d。病例1使用两性霉素B脂质体 26 d后停用,然而在停药3 d后复查胸部CT发现病灶增大,因此再次使用两性霉素B脂质体 28 d。其余9例因不能耐受药物的不良反应,7例下调两性霉素B脂质体剂量至每日1 mg/ kg,强化治疗2周后改为伊曲康唑口服液序贯治疗,2例直接改用伊曲康唑口服液治疗。伊曲康唑使用时间6~30 d,平均(23±7)d。9例急性肺型组织胞浆菌病患者病情好转,院外继续口服伊曲康唑序贯治疗。病例1呈深昏迷状态,经神内科会诊脑电图评估,处于植物人状态,后转回患者户口所在当地医院行康复治疗,经访视一直呈植物人状态生存,肺部病灶已显著吸收。9例急性肺型组织胞浆菌病患者出院时体温正常2周以上,症状基本消失,生命体征稳定, 氧合指数> 300 mmHg,复查胸部CT病灶吸收好转。白细胞、血小板、肝肾功能恢复正常,贫血较前好转,复查痰涂片、骨髓涂片未见组织胞浆菌,予办理出院。出院后病例1失访,9例继续口服抗真菌药物治疗(见表3)。伊曲康唑使用时间10~161 d,平均(67±48)d;因药物不良反应8例改用伏立康唑胶囊。伏立康唑使用时间5~7个月,平均(6±1)个月。

表2 住院期间抗真菌药物使用情况Table 2 In-hospital use of antifungal drugs

表3 出院后抗真菌药物使用情况Table 3 Use of antifungal drugs after discharge from hospital

3 讨论

患者临床症状主要表现为:神经系统症状,包括头昏、头痛、失眠;呼吸系统症状,包括咳嗽、咯痰、气促、胸痛;消化系统症状,包括纳差、恶心、呕吐、腹泻;全身中毒症状,包括畏寒、发热。体征多见皮疹、脾脏肿大、浅表淋巴结肿大、湿啰音。其中发热、脾肿大、肺部受累、头痛是最常见的症状及体征。

影像学方面,病例1~4从事清理积土工作,暴露时间长,吸入菌量多,胸部CT肺部结节表现为小而多。病例5~10从事气割作业、搬运工具及巡视工作,暴露时间相对较短,吸入菌量相对较少。形成这种CT表现的原因可能为大量吸入病原菌后,更易双肺播散;吸入病菌量少时,更易局限形成大结节或肿块型。由此可见该10例患者肺部CT表现与吸入的组织胞浆菌的量和暴露的时间密切相关。病例1入院时呈深昏迷状态,头颅CT表现为双侧额颞顶枕叶脑膜广泛增厚及密度增高,考虑脑膜炎改变。曾有文献报道1例免疫功能正常成人罹患组织胞浆菌病脑脓肿[7]。提示组织胞浆菌病播散至神经系统,不但可累及脑实质还可累及脑膜。

病例1~4 CD4+T淋巴细胞绝对值较病例5~10低,临床症状重。Deodhar等[8]对免疫功能低下和免疫功能正常的播散性组织胞浆菌病患者的临床特征和预后进行了比较研究,发现免疫功能正常组在皮损、全血细胞减少和贫血的发生率方面明显低于免疫功能低下组,治愈率明显高于免疫功能低下组。本组病例均为身强体壮的劳务输出人员,患病后CD4+T淋巴细胞下降,下降程度与患者病情严重程度呈正相关;随着病情好转,CD4+T淋巴细胞的绝对值也相应地升高。由此可见组织胞浆菌感染可导致人体CD4+T淋巴细胞的数量减少。但CD4+T淋巴细胞的绝对值能否成为判断组织胞浆菌感染严重程度和抗真菌疗效的一项重要指标,还需进一步地研究。

病原学检查是诊断组织胞浆菌病的重要依据,按文献报道对病例1培养出的病菌进行组织胞浆菌的鉴定培养,并行棉蓝染色及六胺银染色均发现组织胞浆菌特征性表现[9]。组织胞浆菌与马尔尼菲篮状菌均侵犯人体网状内皮系统,导致发热、淋巴和肝脾肿大,临床表现相似,且2种病原体都是细胞内寄生,镜下形态也非常相似,极易误诊[10]。为了与马尔尼菲篮状菌病进行鉴别,入院后对10例患者进行了马尔尼菲篮状菌抗原检查,均为阴性,结合病原菌鉴别培养及特殊染色后镜下表现[11],排除了马尔尼菲篮状菌病的诊断。一项2001-2014年中国大陆地区通过组织学方法诊断组织胞浆菌病的统计数据显示,肺组织活检阳性率为13.6%,仅次于骨髓活检61%[2]。为了提高疾病的检出率,病例1做了TBCB术,组织病理见肉芽肿伴小灶坏死。虽然未检出组织胞浆菌,但也符合组织胞浆菌典型的病理表现。本次报道也是TBCB技术首次应用于组织胞浆菌病的诊断。文献报道[12],编码100 kDa蛋白(Hcp)的基因片段被认为对组织胞浆菌具有高度特异性,病例1的支气管肺泡灌洗液 PCR检出了组织胞浆菌特异性核酸片段Hcp100。

2 0 0 7年I D S A推荐对于中重度急性肺型组织胞浆菌病,使用两性霉素B脂质体每日3.0~5.0 mg/ kg, 2周后改用伊曲康唑。中枢性组织胞浆菌病治疗由两性霉素B脂质体每日5.0 mg/ kg,4~6周后改用伊曲康唑。10例患者均使用两性霉素B脂质体治疗,9例起始剂量为每日0.5 mg/kg,从第2天开始每日增加0.25 mg/kg,逐渐加量至每日1.5 mg/kg。病例1~6同时使用激素治疗,病例1起始计量为每日1.2 mg/ kg,最高剂量为每日2.0 mg/kg,同时联合注射用伏立康唑每日4 mg/kg治疗26 d后停用,在停药3 d后复查胸部CT发现病灶增大,因此再次使用28 d。9例患者两性霉素B脂质体最高剂量维持治疗2 d后,均出现不同程度的纳差、乏力、恶心、呕吐症状,6例肾功能损害、1例肝功能受损、1例白细胞减少、1例血小板减少,1例血糖升高(见表2)。7例患者下调两性霉素B脂质体剂量至每日1 mg/kg,强化治疗2周后改为伊曲康唑口服液序贯治疗。因(病例7、10)肌酐清除率下降至30 mL/min以下,遂更换治疗方案为伊曲康唑口服液(200 mg 3次/d连续3 d后,改为200 mg 2次/d维持),上述不良反应逐渐消失。本研究10例患者两性霉素B脂质体的用量均未达到目标剂量,考虑IDSA指南针对的是欧美人群。10例使用两性霉素B脂质体患者起始剂量从每日0.7~1.2 mg/kg,平均每日(0.8±0.2)mg/ kg加量至最高剂量每日1.1~2.0 mg/kg,平均每日(1.4±0.3)mg/kg,使用时间4~54 d后序贯改用伊曲康唑口服液,取得了满意的疗效。出院随访过程中,7例患者出现心律失常,1例骨痛(见表3),经换用二线药物伏立康唑胶囊后上述症状消失,复查胸部CT病灶均进行性吸收好转。

综上所述,组织胞浆菌是一种致病真菌,免疫功能正常及低下患者均可感染该菌,组织胞浆菌病呈地域性发病,前往疫区工作和旅游的人员需注意呼吸道防护。该病急性期的临床与影像学表现有一定特点。两性霉素B脂质体作为该病中重度患者的强化治疗药物,对中国人是有效的,但最高剂量小于IDAS推荐剂量。序贯使用伊曲康唑与伏立康唑均有疗效,但使用伊曲康唑时应注意其心脏毒副作用。本研究还存在一些不足,由于样本量较少,主要为观察性研究,且因患者情况特殊,在治疗上未设置对照组,因此所得到的结论还需大样本随机对照进一步研究证实。