抗战时期国民党大别山敌后根据地县长群体研究

2020-11-11何孔蛟

何孔蛟

(安庆师范大学人文学院,安徽安庆246133)

“郡县治,天下安”,县级政权建设是整个政权建设的基础和关键。抗战时期,新桂系主政安徽,建立了以皖西为核心,以安徽国统区为主体的大别山敌后根据地。为加强大别山敌后根据地建设,巩固自身统治,新桂系高度重视县级政权建设。战时大别山敌后根据地的县长群体特征既不同于晚清的知县,也有别于民初的知事。考察大别山敌后根据地的县长群体,可以从一个侧面了解新桂系在大别山敌后根据地的用人方针和施政特点。

一、大别山敌后根据地的抗战环境和县长职权的增强

大别山位于鄂豫皖三省交汇区域,处于南京和武汉之间,战略地位十分重要,向东可以截断津浦线,向西可以控制平汉线,向北可以扼住陇海线,向南可以威胁日军的长江运输[1]。1938年8月,国民政府军委会要求李宗仁的第五战区“指定八个师以上兵力,在大别山设立游击根据地,向皖北、豫东方面挺进游击”[2]。武汉失守后,大别山区域在形势上已位处敌后,陷于日军三面包围之中。新桂系以桂军第二十一集团军为主力,以皖西为核心,以安徽国统区为主体,创建大别山敌后根据地。

大别山区域在地理区位上包括皖西、鄂东、豫南地区,军事上属于新桂系李宗仁担任司令长官的第五战区防区。1938年2月,李宗仁以第五战区司令长官兼任安徽省政府主席,继李宗仁之后,新桂系将领廖磊、李品仙又先后以豫鄂皖边区游击总司令的身份兼任安徽省政府主席。新桂系在军事上控制了整个大别山地区,但鄂东、豫南地区行政权仍隶属湖北、河南两省。因此,新桂系对鄂东、豫南的行政控制较弱,大别山敌后根据地主要以皖西为核心,以安徽国统区为主体。

抗战时期,南京、武汉相继失陷后,大别山地区在形势上已位居敌后,抗战形势严峻。为增强抗战动员能力,强化集中统一领导,新桂系扩大县长职权,县长承担的职责任务十分繁重,县长的兼职涵盖军事、民政、财政、建设、教育、司法等方面。

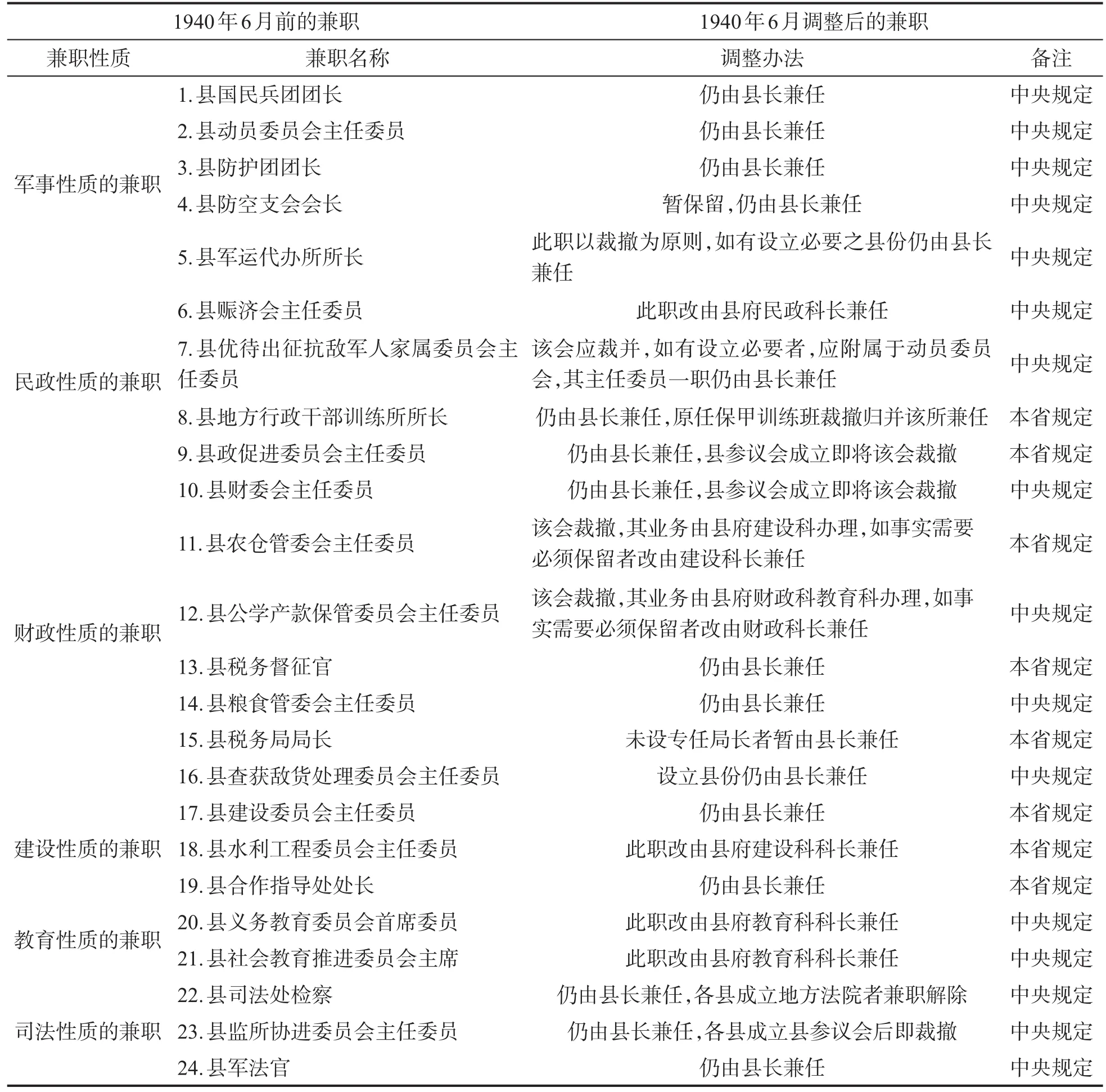

从表1可知,抗战初期,大别山敌后根据地各县县长兼职最多的达到24项,其中根据国民党中央规定兼任的16项,根据安徽地方政府规定兼任的8项。1940年6月,为实施新县制,提高县政运行效率,鉴于地方行政机构重复,县长兼职繁多的现实,新桂系颁布《安徽省各县地方行政机构及县长兼职调整办法》,规定:“依事务性质,无庸特设机关,可划归县府各科办理者,原设机关,应即裁撤”“依事务性质,虽应特设机关,但不必由县长自理者,可改由县府高级职员兼任”[3]。进行调整后,县长兼职虽有所减少,但兼职最多的县长仍达到18项,未能从根本上改变县长兼职过多的现象。

表1 大别山敌后根据地县长兼职情况一览表

二、大别山敌后根据地县长群体的特征

明清时期,县的最高行政长官称为知县,辛亥革命后改称县知事,南京国民政府成立后称为县长。抗战时期,大别山敌后根据地县长的任命,主要由新桂系担任的省主席和民政厅长以荐举的方式产生,但也有少数通过考试的方式选用县长。1943年10月15日,新桂系曾在立煌举行县长考试,参加考试的共35人。根据考试结果,任命“朱尚文为宿松县县长,沈在玑为省府秘书处秘书”[4]。但从总体上看,荐举的方式仍是主流。作为县级政权的最高行政长官,县长在县级政权的运行中发挥着极其重要的作用。县长为一县最高行政长官,其资格、出身、素质和水平直接影响到一县政务实施的成效。抗战时期,大别山敌后根据地县长群体的构成,反映了新桂系的用人取向和施政方针。

(一)年龄结构较轻,受教育程度较高

县长的年龄、学历结构反映了县长群体的活力和综合素养。新桂系治理广西时就标榜“行新政,用新人”的施政思路[5]。“用新人”的一个重要方面就是重视使用青年干部。新桂系在大别山敌后根据地县长的任命上同样体现了“用新人”的思想。

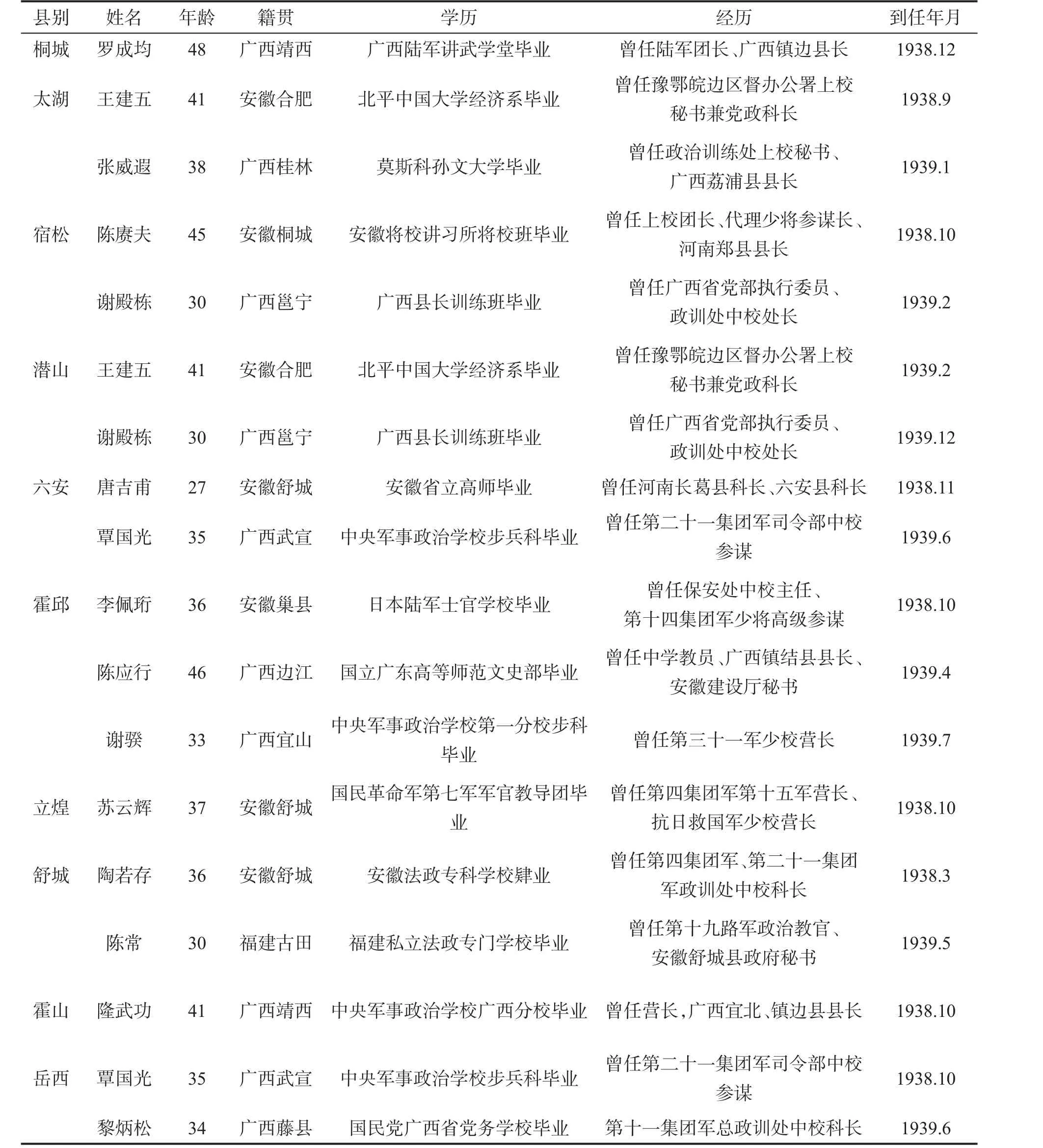

表2 大别山敌后根据地核心区域10县1939年度县长情况一览表

从表2可知,1939年度,大别山敌后根据地核心区域10县,担任县长的共15人、18人次(其中3人曾先后在2县担任县长)。从年龄结构分析,15名县长,年龄最大的48岁,最小的27岁,平均年龄只有37.13岁。可见,在大别山敌后根据地,新桂系在县长任用上注重年轻化的导向十分明显,县长多为年富力强者担任。从学历结构和受教育经历来看,15人中有14人受过高等或中等教育,其中7人毕业于军事学校,1人虽没接受过高等教育,但受过县长训练班的培训,县长群体总体上受教育程度较高。抗战时期,大别山敌后根据地艰苦复杂的环境,年轻有为的县长更能适应形势的需要。

(二)军人从政较为普遍,“桂人治皖”倾向明显

从表2各县县长履历来看,15人中有10人来自于军队系统,8人有党政机关任职经历,其中5人曾担任县长。新桂系十分注重以军校出身或有军队任职经历的人士担任县长,军校毕业、行伍出身人数较多,军人从政现象普遍。抗战时期,大别山敌后根据地处于复杂的抗战环境之中,为随时应对敌人的进攻,各县实行军政合一,县长兼任县自卫总队队长,在本县区域之内具有统率地方自卫队的职权,具备一定的军事素养和军事技能非常重要,因此很多县长军校出身或具有军队任职经历。1938年5月5日,国民政府行政院公布的《战区各县县政府组织纲要》,明确规定“战区各县县长以富有军事学识及县政经验之干员充任为原则”[6]。1938年12月,廖磊主政安徽后,遵照《战区各县县政府组织纲要》第七条规定,结合安徽实际,订定选用县长标准四项,将“富有军事学识经验而具有政治头脑及优良人格者”作为县长选用标准的首位[7]6。

从表2县长的籍贯分析,15名县长中,广西籍8名,安徽籍6名,福建籍1人。广西籍县长占了大半。新桂系为牢牢控制安徽各县政权,将一批广西籍人士调到安徽担任县长,地方主义意识表现得十分明显。鉴于敌后抗战的实际情况,《非常时期安徽省选用县长暂行办法》对沦陷及接近战区各县县长的选用作了明确规定,规定除依照《安徽省县长检定暂行办法》办理外,由省政府主席依照《战区各县县政府组织纲要》规定的任用资格标准选用,但同时规定“经主席之特拔,认为无须考询及训练者,得迳交民政厅依法提请任用”[8]。可见,由新桂系担任的省政府主席在县长任命上权限很大。究其原因是新桂系作为外来势力,要立足大别山,必须要培植一批属于自己的政治势力,让更多的广西籍人士担任县长就成为必然选择。

(三)更调较为频繁,任期较为短暂

县长任期的长短,对其治绩影响至深。作为一县之长,县长权重责繁,没有一定任期,难以施展抱负。根据国民政府1933年《修正县长任用法》规定,县长任用分为代理、试署、实授三种,代理县长不得逾三个月,试署期限为一年,实授以三年为一任。依法实授的县长,除自请辞职或遇县治合并外,在任期内不得调任[9]。因此,县长任期应有一定保障,但实际情况却大相径庭。

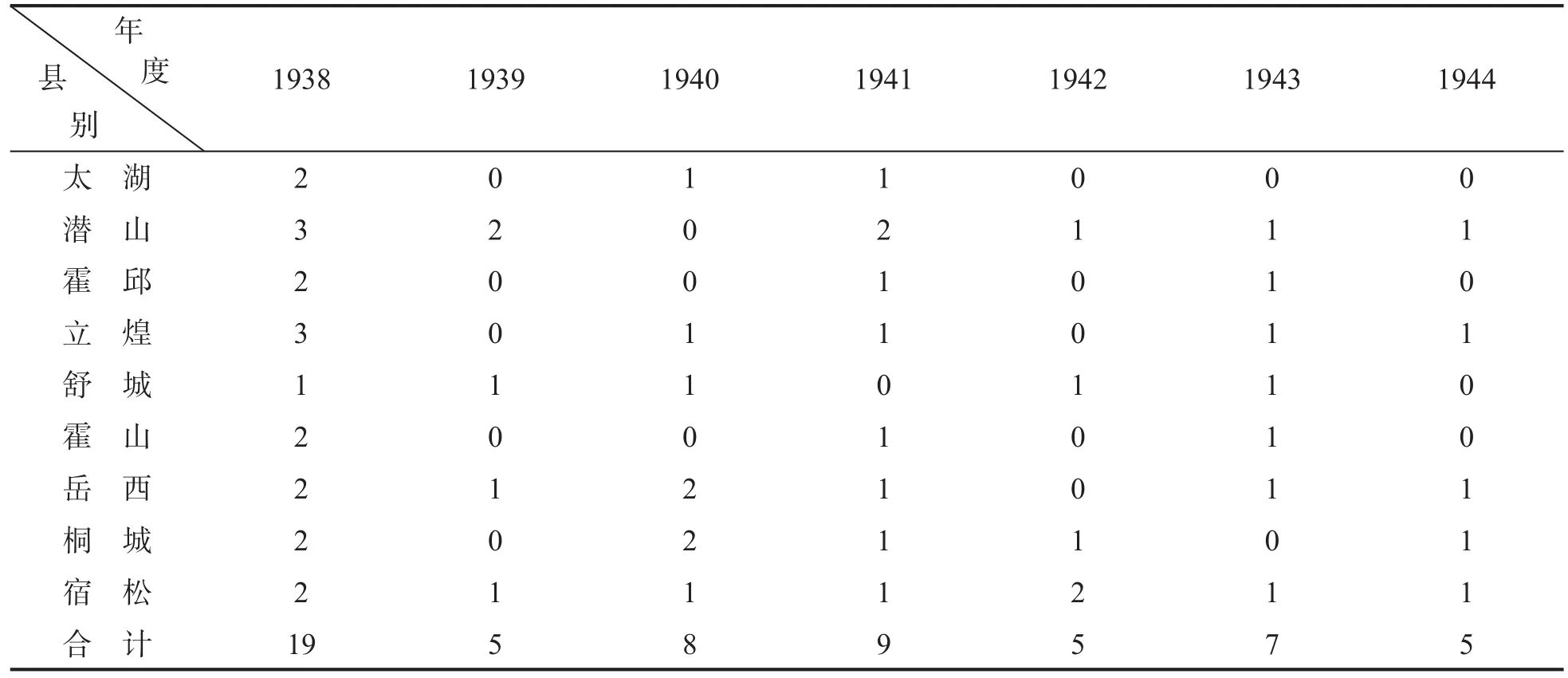

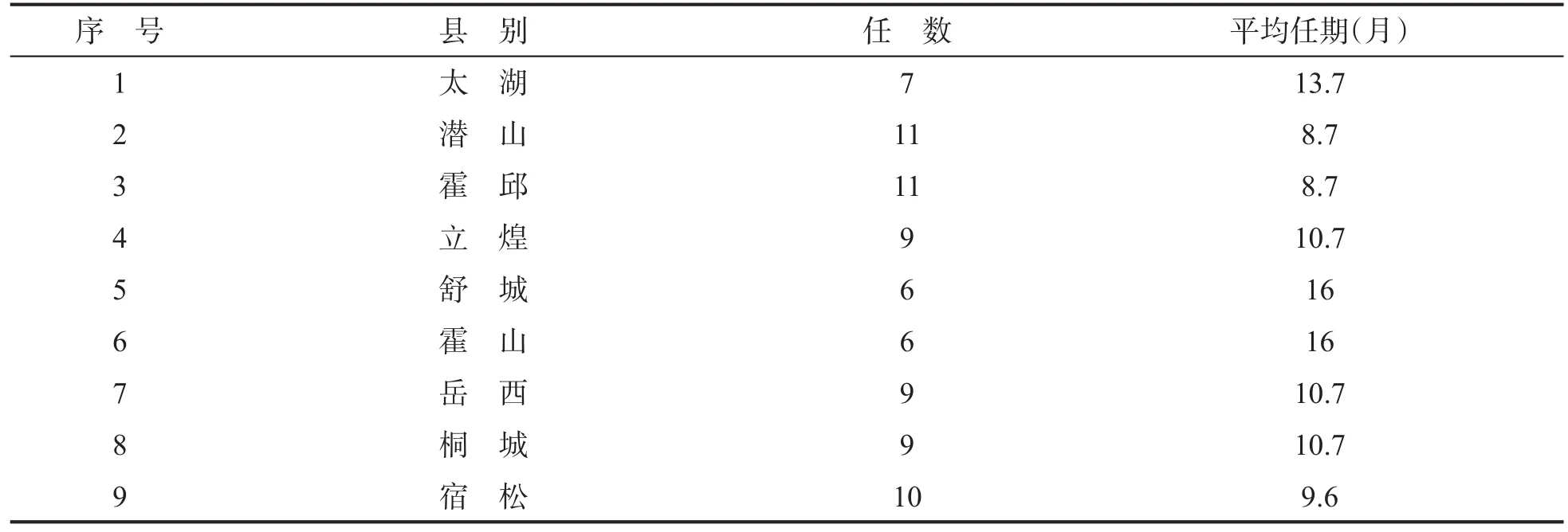

表3 抗战期间大别山敌后根据地皖西9县县长更调次数统计表(1938—1944)

从表3可知,1938年,战火燃烧至安徽,大别山沦为战区,周边县份相继失陷,一年之内,大别山根据地核心区域的皖西10县县长更动次数达到19次,有两个县份更动达到3次。1939年廖磊主皖,随着大别山区域局势的渐趋稳定,县长更动次数明显下降,但更动的频率仍然较高。

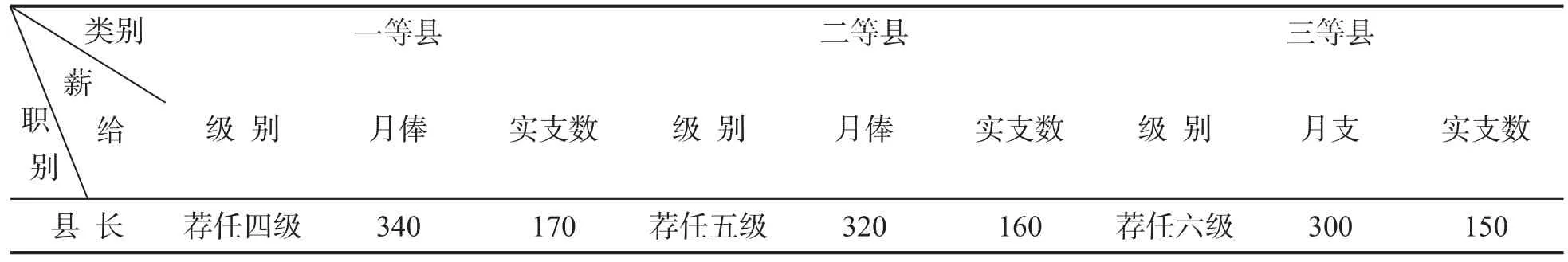

表4 抗战期间大别山敌后根据地皖西9县县长任期统计表(1938.2—1945.8)

县长频繁更动意味着县长的任期短暂。从表4可知,抗战时期,大别山敌后根据地核心区域9县县长当中,县长平均任期最长是霍山县,抗战8年中历经6任县长,县长的平均任期16个月;任期最短的潜山、霍邱2县,抗战8年中历经11任县长,县长的平均任期只有8.7个月。1939年安徽县长更动共70人次,其中正常调任和另有任用的20人次,辞职照准的16人次,免职的25人次,撤职和撤职查办的9人次[10]。各县县长更动的原因多种,但最主要的原因是免职,其次是调任,再次是辞职。免职的主要原因是由于工作不力、县政考核不合格。

三、县长的待遇和薪俸

县长的薪俸是对县长工作赋予的酬劳和保障。合理有效的薪俸制度是县长高效廉洁履职的保障。北洋政府时期,由于长期的军阀割据混战,安徽县知事的薪俸定级并无统一标准。南京国民政府建立后,安徽各县县长薪俸以县等为标准,“一等县县长月薪300元,折减后仅216元;二等县县长月薪250元,折减后仅180元;三等县县长月薪200元,折减后仅144元”[11]。1935年,安徽开始统一县长俸额,“各县县长俸给,不分县等,一律月支300元”,但“仍照通案折实支216元”[12]。抗战爆发后,虽然国民政府内政部颁有县政府官等俸表,但新桂系根据大别山根据地实际财力情况,重新拟定县长实际支给俸额标准。

表5 1939年安徽省各县政府薪级薪俸表(单位:元)

从表5可知,抗战爆发后,因战时财政经费紧张,安徽各县县长薪俸有所降低,1939年县长月俸实际支给数,由1928年的144至216元减少为150至170元,1944年才增加至340元。1939年,廖磊主政安徽后,在大别山各县按照县等确定县长实际俸给,无论是一等县、二等县还是三等县,县长实际支给的薪俸只有国民政府内政部规定的一半。县长每月实际支给薪俸按照县等不同,每级相差10元。李品仙主政安徽后,针对各县“县长及佐治人员薪金系按县等支给,以同一职务、同一辛劳,而待遇有差,亦失公允”[13]94。于是将各县县长薪俸统一标准,不再按照县等高低进行划分。

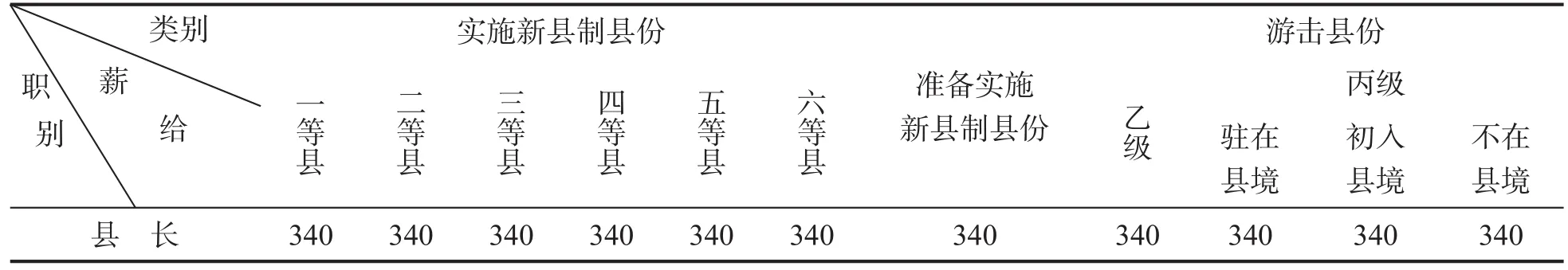

表6 1944年初安徽各县县政府人员薪给(单位:元)

从表6可知,1944年,新桂系将各县情况分成实施新县制县份、准备实施新县制县份和游击区县份三种类型,实施新县制县份又划为六等,但各县县长薪俸基本上取消了按照县等进行划分的规定。县等主要是依照各县土地和人口面积进行划分,但由于抗战时期大别山敌后根据地各县既有保存完整的县份,也有部分或全部沦陷的县份,部分沦陷的县份虽然管辖区域和人口不多,但因为所处政治军事环境复杂,县长的职责任务比安全区域县份更加繁重和危险,因此,不简单地按照县等确定县长待遇是符合抗战实际的。

由于日伪的经济封锁和战时军需供应的浩繁,导致大别山敌后根据地物价不断上涨。而物价上涨的速度远远高于县长薪俸增加的速度。“1939年土布每尺1角,1940年则涨至4角,1939年米价每斗1元5角,1940年则涨至7元左右,一年上下竟涨三四倍之多,其他日用必需品亦复如是。”[14]舒城县县长黄示指出,“自抗战进入最后阶段,法币已失去基本单位作用及其标准价值。公务人员薪给年有增加,而结果仍不能随物价上涨得以解决,尤以县级公务人员为最,其痛苦实不堪言”“县级人员以须维持政府尊严,虽至痛苦万分,亦多强为忍受,其富有商业技能者,多改营商业或改就行,以致县之行政效率低落。”[15]因待遇偏低,极大影响了工作情绪,不利于行政效率的提高。各县行政人员因“个人温饱难维,室家衣食不继”,最低生活难以维持,无法安心供职,造成“稍有能力者均另作他谋,不愿从事县政工作,地方之干才日少,新政之推行愈难”的负面影响[13]94。

县长待遇的微薄,以致生活无法保障,不仅影响工作的积极性,还容易造成贪污枉法行为的发生和吏治腐败。“洁身自好者多徘徊观望,而希图幸进者遂逢迎权贵以图升迁,于是工作为之松懈,一味敷衍上官矣,不肖者甚或贪污枉法之念由生,于是则纪纲败坏,政令废弛。”[16]1939年至1940年,立煌县长苏云辉、六安县长覃国光、岳西县长黎炳松等,被控伙同营商,并有违犯查禁敌货及禁运资敌物品嫌疑,经拘送保安处讯办,后移解省法院依法判决[7]10-11。为应对物价飞涨局面,保障县长和县行政人员的最低生活,1942年,新桂系规定县行政人员除薪俸外,每月发给米贴。各县在征收军赋公粮时,随赋带征县级公粮,以实物形式发给县长和县行政人员米贴,在一定程度上缓解了因物价上涨对县长和县行政人员生活的影响。

四、结 语

抗战时期,新桂系主政安徽,建立了以皖西为核心的大别山敌后根据地。县级政权在大别山敌后根据地建设中发挥着承上启下的重要作用,县长是县级政权建设的核心领导力量。新桂系为应对敌后复杂的政治军事环境,增强政权运行效率,慎重县长人选,提高县长职权,对县长赋予更多的职责和任务。大别山敌后根据地县长的群体特征,既反映了抗战时期特殊的政治军事环境下的要求,也与新桂系“行新政,用新人”的施政理念密不可分,体现了新桂系的用人导向和施政方针。大别山敌后根据地的县长群体呈现出“年轻化”“知识化”的倾向,绝大多数接受过高等或中等教育。在县长群体当中,广西籍人士占有很大比例,很多县长直接从新桂系军队军官中选任,既体现出军人从政的倾向,也表现出新桂系强烈的地方主义意识。由于职责任务的繁重和严厉的县政考核,县长更动较为频繁,平均任期较为短暂。严峻的敌后抗战环境和物价的飞涨,县长的待遇和薪俸较为微薄,与县长繁重的职责任务并不相称,少数县长出现以权谋私和中饱私囊的现象。