将社会主义核心价值观融入高中生物学教材的尝试

2020-11-06包春莹

包春莹

[摘要] 在生物学教材融入爱国主义教育时,应结合相关生物学知识,从现代科技自信、古代科技成就、生物相关政策认同、社会关爱、传统文化弘扬等角度,有机地将丰富的素材融入。具体操作时,编写者要明确国家的要求及社会主义核心价值观的内涵,并将教材的内容烂熟于心;要时刻关注最新科研进展及社会热点事件,并将合适的素材改编成学生能乐于接受的形式。在融入时应注意渗透性原则、情感性原则等,可在教材的正文、旁栏、课外阅读栏目及习题中立体地进行呈现。

[关键词] 社会主义核心价值观;爱国主义教育;生物学;教材

党的十八大以来,中央高度重视培育和践行社会主义核心价值观。习近平总书记多次作出重要论述,提出明确要求。社会主义核心价值观在个人层面的内涵凝练为爱国、敬业、诚信、友善。其中,爱国是基于个人对自己祖国依赖关系的深厚情感,也是调节个人与祖国关系的行为准则。从学生发展核心素养的角度看,“国家认同”属于六大素养中的“责任担当”下的三个要点之一。笔者认为:国家认同就是爱国的重要表现。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》把“着力提高学生服务国家人民的社会责任感”作为未来教育的战略重点,党的十九大报告再次提出“强化社会责任意识、规则意识、奉献意识”。可见,培养学生高度的社会责任感是我国教育的一项重要战略任务。社会责任也是高中生物学课标中提出的四條生物学学科核心素养之一。林崇德等认为:培养学生社会责任素养应以“中国梦”和社会主义核心价值观为价值导向。[1]因此,不管从哪个角度来说,将社会主义核心价值观融入教材,让学生在学习中感知它、领悟它、接受它,都是极为必要的。

教育部于2015年2月10日召开了“社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑座谈会”,与会专家强调要重点在“融入”上下功夫。那么,如何“融入”呢?下面以新编的高中生物学选择性必修1和必修3中的素材为例,谈谈笔者对爱国主义教育如何进教材的浅显认识。

一、生物学教材中融入爱国主义教育的侧重点

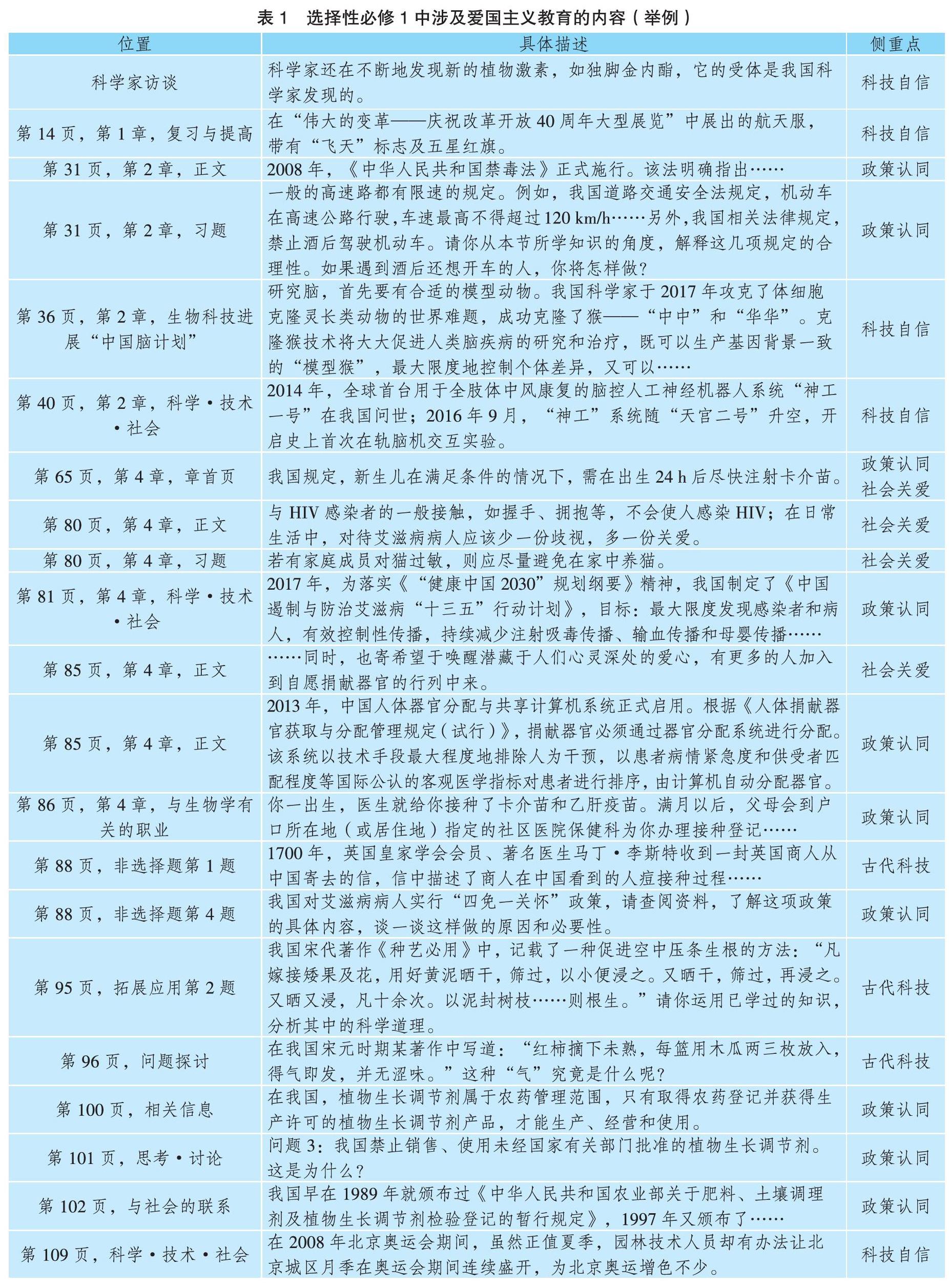

在发布的中国学生发展核心素养体系中,对“国家认同”的重点做了详细描述,在此不再赘述。笔者认为:在生物学教材中,应结合生物学的学科特点,从现代科技自信、古代科技成就、生物相关政策认同、社会关爱、传统文化弘扬等角度,有机地将丰富的素材融入教材(表1)。

同样地,在选择性必修3中,也从这些角度进行选材。例如,对于我国悠久的酿酒历史和文化、唐代王翰的诗、宋代赵时庚的《金漳兰谱》及《西游记》等的展示,传承了我国几千年积淀的文化。而“我们独立完成了第一个完整的中国人基因组图谱——这也是第一个亚洲人全基因组序列图谱,我们首先发表了水稻的基因组序列图谱以及大熊猫基因组的测序和研究工作……我国已经能生产测序仪这些高端设备了”、关于屠呦呦获得诺贝尔奖的描述、历史不能忘记中国科学家对PCR的贡献、克隆猴的诞生、中国拥有自主知识产权的抗虫棉及在没有发现棉铃虫出现抗性之前科学家就想办法应对等内容,可以增强学生的科技自信。我国制定的关于转基因生物的多个管理办法、关于禁止生殖性克隆人的规定等可以提高学生的政策认同度。另外,危机感也是一种爱国主义教育,[2]教材里还加入了关于大熊猫保护目前面临的困境、中国与奶业发达的国家还有很大差距等内容,这样实事求是地对学生讲清我们面临的困难和问题,可以激发学生更深的爱国情感。

二、例说爱国主义教育融入教材的过程

将社会主义核心价值观有机融入教材,一定要首先明确国家的要求及社会主义核心价值观的内涵,并将教材的内容烂熟于心;在此基础上,要时刻关注最新科研进展及社会热点事件,并将合适的素材改编成学生乐于接受的形式。下面以克隆猴的素材为例,来说明将爱国主义教育融入教材的过程。

1.关注热点科研进展及热点事件

2018年1月24日,中国科学院举行新闻发布会,宣布我国在国际上首次实现了非人灵长类动物的体细胞克隆:2017年11月27日,世界上首个体细胞克隆猴“中中”在中国科学院神经科学研究所诞生;12月5日第二个克隆猴“华华”诞生。生物学国际顶尖学术期刊《细胞》(Cell)以封面文章发表此项成果,并于2018年1月25日在线发表。这是最新的科研进展,同时也成为热点事件。这一成果对于增强科技自信,进而使学生产生对祖国的认同具有重要作用。于是,笔者毫不犹豫地在第一时间找来这篇原始文献认真阅读。

2.根据教材内容有梯度地整合相关素材

学生对某一问题的理解往往不是一步到位的,会随着学习的深入而逐步加深。必修1在“走近细胞”的章首页简要地介绍了克隆猴研究的价值,但学生可能并不清楚为什么克隆猴会在上海的神经科学研究所诞生。因此,选择性必修1在“生物科技进展”栏目的“中国脑计划”中,就点出了克隆猴对脑科学研究的意义。

研究脑,首先要有合适的模型动物。我国科学家于2017年攻克了体细胞克隆灵长类动物的世界难题,成功克隆了猴——“中中”和“华华”。克隆猴技术将大大促进人类脑疾病的研究和治疗,既可以生产基因背景一致的“模型猴”,最大限度地控制个体差异,又可以用来标记某一类神经元,追踪其神经连接,最大程度排除由基因差异造成的大脑结构形状不一,提高绘制图谱的精确度。

那么,克隆猴是如何培育出来的呢?到选择性必修3时,学生还要学习更为专业的知识和技术。在“细胞工程”这一章的章首页,教材这么写:

照片中两只可爱的小猴,分别叫“中中”和“华华”,它们诞生于2017年,一出生就轰动了全世界,这是我国科学家的研究成果。你知道它们是如何培育出来的吗?在这之前,科学家培育了胚胎细胞克隆猴,你知道两者有什么不同吗?其实,自1996年首个体细胞克隆动物多莉羊(Dolly)诞生以来,人类已经成功克隆了马、牛和猪等大型家畜,但为什么体细胞克隆猴的诞生能轰动世界呢?

这样的章首页,第一,提供了一个学生学习整章内容的真实科研问题情境,引入本章要学习关于克隆的相关知识和技术;第二,用我国取得克隆猴研究不凡成果引入,有助于学生对祖国认同、树立自信,而这种自信具有深沉而持久的力量。

在融入社会主义核心价值观时,笔者想到了中华优秀传统文化,它积淀着中华民族最深层次的精神追求,是涵养社会主义核心价值观的重要思想源泉。克隆猴很容易让人想到《西游记》,它几乎是每个学生都看过的经典。于是,将“动物体细胞核移植技术和克隆动物”这节的节引言改成了下面这段话:

“(悟空)拔一把毫毛,丢在口中嚼碎,望空喷去,叫一声‘变!即变作三二百个小猴,周围攒簇。”这是《西游记》中的一段描述,展示了中华先贤的想象力。毫毛来自体细胞,我们能用体细胞“变”出猴来吗?

紧接着,教材在介绍核移植的定义之后,也改写了正文内容,明确了非人灵长类动物体细胞核移植困难的原因,再一次点出我国科学家的伟大贡献。

……而在动物体细胞核移植中,非人灵长类动物的体细胞核移植非常困难。主要原因一方面是供体细胞的细胞核在去核卵母细胞中不能完全恢复其分化前的功能状态,这导致了胚胎发育率低;另一方面是对非人灵长类动物胚胎进行操作的技术尚不完善。我国科学家经过多年努力,攻克了这些障碍,终于成功获得了体细胞克隆猴。

接下来,教材以我国自主培育的体细胞克隆牛为例讲述了体细胞核移植的过程。但科学家在进行克隆猴培育时所用的技术与克隆牛的稍有不同。笔者认为,一种价值观必须融入实际、融入生活,让学生在实践中感知它、领悟它、接受它,才能达到潜移默化、润物无声的效果;克隆猴的素材可以作为一个新的、真实的情境来考核学生是否能将所学知识迁移应用,所以就编制了一道试题放在本章后面的“复习与提高”中。这道题是根据资料回答问题,图文结合,既考查了核移植操作的关键点,又渗透了社会主义核心价值观中的爱国教育。例如,其中的第3问这样描述:“评论者所说的培育过程中用到的‘聪明的化学方法和操作技巧,你认为具体体现在什么地方?”它就是为了落实核心素养。

三、融入的原则

从上面的例子可以看出,在融入社会主义核心价值观时,需要寻找丰富、鲜活的素材予以支撑,同时,对于价值高的素材,要充分挖掘并多次利用。从教材的呈现上来看,可以在章首页、正文、旁栏、课外阅读栏目、习题等处全方位、立体地呈现,同时,还应该注意一些原则。

教育部在2014年3月印发的《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》中指出:高中阶段,以增强学生对中华优秀传统文化的理性认识为重点,引导学生感悟中华优秀传统文化的精神内涵,增强学生对中华优秀传统文化的自信心。生物学科是理科,是要讲道理的,当把道理科学地讲清楚之后,所要融入的核心价值观自然就渗透进去了。例如,前面提到的克隆猴的例子,当深入地描述了做非人灵长类体细胞克隆的难度时,学生的科技自信感就会油然而生。再比如,当告诉学生,我国已经启用了人体器官分配与共享计算机系统,捐献器官必须通过器官分配系统进行分配,该系统以技术手段最大程度地排除人为干预,以患者病情紧急度和供受者匹配程度等国际公认的客观医学指标对患者进行排序,由计算机自动分配器官,这样,当他们遇到类似的关于器官移植的相关舆情或谣言时,就可以理性地进行分析。这可以概括为渗透性原则。

在进行渗透时,要做到“润物细无声”,不要喊口号、贴标语。例如,我国是世界上最早用免疫的方法预防传染病的国家,教材中不是直白地告诉学生我国古人有多么聪明,而是通过“1700年,英国皇家学会会员、著名医生马丁·李斯特收到一封英国商人从中国寄去的信,信中描述了商人在中国看到的人痘接种过程……”这样的习题题干来渗透。再比如上面讲到的克隆猴的习题,“评论者所说的培育过程中用到的‘聪明的化学方法和操作技巧,你认为具体体现在什么地方?”也是同样的处理方式,在“润物细无声”之中开阔学生的视野、增强民族自豪感。

还要自然地升华,要注意情感性原则。例如,教材在讲完器官移植免疫的问题后,笔锋一转,自然地写道:“人们寄希望于利用干细胞培养相应的组织、器官,同时,也寄希望于唤醒潜藏于人们心灵深处的爱心,有更多的人加入到自愿捐献器官的行列中来。”这渗透了社会关爱教育。朱正威先生在谈思想教育的基本原则时也提到要注意情感性原则。例如,对于爱国主义的内容、对科学巨人的崇敬、对破坏了的生态现实的痛惜、对改善了的生态环境的喜悦等,讲述时应该是富于情感的;但不应该滥用感情,如果在小事情上,小题大做,感情过度,其效果就会适得其反。除此之外,朱先生认为还应该注意针对性原则、实践性原则等。[3]這些原则,笔者也是认同的。

社会主义核心价值观“进教材”会有力地推动它“进生活”“进实践”。尽管“进教材”是极为重要的,但是,实践和行动更重要。所以在实际教学中,期待着教师能将这一理念落实,让学生在学习、生活中能够践行社会主义核心价值观。

[参考文献]

[1]黄四林,林崇德.社会责任素养的内涵与结构[J].北京师范大学学报(社会科学版),2018(1):27-32.

[2][3]朱正威.略论中学生物教学中思想教育的基本点及其原则(续)[J].生物学通报,1988(8):25-28.