从肩舆到滑竿

2020-11-06江玉祥

江玉祥

一、从肩舆到滑竿的演变历史

轿子,由辇、舆发展而来,又称为“舆轿”“肩舆”。先秦时称为“桥”“檋”(jū),最初在山路崎岖之地用,为南方文化的产物。

先秦时代的代步工具为车,《世本》曰:“奚仲作车”。传说奚仲是夏朝时期的工匠,中国远古时期的伟大的发明家。据说他发明了车,被后世奉为车神。夏代有无车,缺乏考古学的证明。商代已有车,称之曰“辂”,《论语·卫灵公》:“乘殷之辂”。“辂”从车从各,应该是独轮车,汉代叫“鹿车”。殷代晚期墓葬里发现了四匹马拖的轮辐很多的两轮大车,马车的车箱谓之“舆”。古代车战,战士站在舆(车箱)里操戈同敌人作战。从周代史料看,战车乘法为每车载甲士三名,按左、中、右排列。左方甲士持弓主射,是一车之长,称“车左”,又名“甲首”;右方甲士执戈矛,主击刺,并有为战车排除障碍之责,称“车右”,又名“参乘”;居中的是驾驭战车的御者,车上一般还备有若干有柄的格斗兵器,如戈、殳、戟、酋矛、夷矛等,插放在战车舆侧,供甲士使用。主将之车,乘法特殊,主将居中,御者居左。此外还有四人共乘之法,叫“驷乘”。但这属临时搭载性质,并非编制通例。每乘战车隶属22名步卒(其中车下甲士7名),连同车上三名甲士,共计25人,为一个作战单位叫“两”。据史籍记载,商代除独轮车、两轮马车,还有牛车。《尚书·酒诰》称殷人,“肇牵车牛,远服贾,用孝养厥父母”。

先秦时代,马车不仅用于车战,而且也是公侯士大夫常见的代步工具。《诗经》中带车字的诗句达54条之多,如,“何不肃雝、王姬之车”(《召南·何彼秾矣》),“惠而好我,携手同车”(《邶风·北风》),“以尔车来,以我贿迁”“淇水汤汤,渐车帷裳”(《卫风·氓》)、“有女同车,颜如舜华”(《郑风·有女同车》)。

战国时期,奔走于各国之间的说客辩士,“后车数十乘,从者数百人,以传食于诸侯”(《孟子·滕文公下》);食有鱼,出有车,亦成了战国四公子养士的起码待遇。

故《吕氏春秋·孟春季·本生》曰:“出则以车,入则以辇,务以自佚,命之曰招蹷之机。”汉高诱注:“人引车曰辇。出门乘车,入门用辇,此骄佚之务也。”“招,至也。蹷机,门内之位也,乘辇于宫中游翔,至于蹷机,故曰‘务以自佚也。”

辇,本为北方使用的运输工具。《诗·小雅·黍苗》:“我任我辇,我车我牛。”郑玄笺:“有负任者,有挽辇者。”《说文》:“辇,挽车也,从车从?(音伴),?,在车歬(前)引之也。” 辇也用手推,如《史记·货殖列传》:“卓氏见虏略,独夫妻推辇,行诣迁处。”

高诱所谓“乘辇于宫中游翔”之辇,系古代宫中用的一种便车。《周礼·春官·巾车》:“辇车,组挽,有翣,羽盖。”郑玄注:“辇车不言饰,后居宫中从容所乘,但漆之而已。为辁轮(没有条幅的车轮),人挽之以行。有翣,所以御风尘。以羽作小盖,为翳日。”辇分有轮无轮两种。周代以前的辇皆有轮,人挽行;秦始去轮,二人对舁(yú,共举也),亦谓二人相对挽引之也,这种辇叫“輂(jú)辇”,有点像后世的肩舆即轿子,但不是肩舆。

《隋书》卷十《礼仪志》五引徐爰《释问》云:“今辇,制象轺车,而不施轮,通幰(车上遍覆帷幔)朱络(红漆的窗格子),饰以金玉,用人荷之。”“今舆,制如辇而但小耳,宫苑宴私则御之。”“小舆,幰方,形同幄帐。自阁出升正殿则御之。”

辇即去了车轮(史书谓之“脚”)的车箱(舆)。南朝史书屡见记载。如,《宋书》卷七十二《文九王·晋平剌王休祐传》:“顷之,休祐左右人至,久已绝。去车脚,舆以还第,时年二十七。”《宋书》卷八十四《邓琬传》:“取子勋所乘车,除脚以为辇”。《南齐书》卷三十《薛渊传》:“归家,不能乘车,去车脚,使人轝之而去,为有司所纠,见原。”将去了车轮的舆(车箱)扛在肩上走,则谓之“肩舆”。

人舁之辇,在汉代文献中始见之。《艺文类聚》卷十五引东汉卫宏《汉旧仪》:“皇后、婕妤乘辇,余皆一茵,四人舁(原作‘舆,从俞正燮《癸巳类稿·轿释名》校改)以行。”西汉有官皆乘车,或贫不能具马,则以牛驾车。东汉亦皆乘车。魏晋以来,乘车改用犊。清赵翼《陔余丛考·官府乘轿》条曰:“六朝时,上自天子,下至士大夫,皆乘牛车。所谓短辕犊车、长柄麈尾,亦一时风尚使然也。然其时南朝亦间有乘肩舆者。”

清赵翼《陔余丛考·官府乘轿》条曰:“轿本起于南俗,山行非舟车可通,故有此器。《史记·河渠书》引《夏书》曰:禹山行即桥。桥即轿也。《汉书》:淮南王安《谏武帝伐越书》曰:舆轿而逾岭。臣瓒曰:今竹舆车也。江表作竹舆以行云。是轿之为器,三代时已有之,然皆在南方,且以竹为之,如今之兜子之类也。”

關于“禹山行即桥,桥即轿也。”需考辩一下。《尚书·虞夏书二》曰:“禹曰:‘洪水滔天,浩浩怀山襄陵,下民昏垫,予乘四载,随山刊木。”司马迁著《史记·夏本纪》将这一句,译为:“禹曰:‘鸿水滔天,浩浩怀山襄陵,下民皆服于水。予陆行乘车,水行乘舟,泥行乘撬,山行乘檋,行山栞木。”《史记·河渠书》引《夏书》则曰:“禹抑洪水十三年,过家不入门,陆行载车,水行载舟,泥行蹈毳(即撬),山行即桥。”《集解》注引徐广曰:“桥,近遥反。一作‘檋。檋,直辕车也,音己足反。”《汉书·沟洫志》引《夏书》曰:“禹堙洪水十三年,过家不入门。陆行载车,水行乘舟,泥行乘毳,山行则梮,以别九州。”颜师古注引韦昭曰:“梮,木器,如今舆床,人举以行也。” 舆床,即轿子一类乘具。颜师古注引如淳曰:“梮谓以铁如锥头,长半寸,施之履下,以上山,不蹉跌也。”日本学者泷川资言《史记会注考证·夏本纪》注引唐张守节《史记正义》曰:“按上山,前齿短,后齿长;下山,前齿长,后齿短也。檋音舆上同也。” 泷川资言《考证》曰:“据此则今之屐也。‘檋‘梮同,纪录反。今音屐为渠戟反,盖其转音。《河渠书》作桥,疑屩之借字,《说文》:‘屩,屐也。‘屐,屩也。是桥亦屐矣。”清段玉裁《说文解字注》十四上车部“輂”字条注曰:“夏禹四载乘輂,盖亦马引之。不然,何以云桀始乘人车?”晋皇甫谧撰《帝王世纪》称夏桀淫虐,“以人驾车”,《后汉书》卷八十三《逸民列传·井丹传》载阴就以人辇,为井丹所叱:“吾闻桀驾人车,岂此邪?”驾人车,即以人舁辇。号称圣人的大禹,岂能乘轿治水?因此,赵翼所谓“是轿之为器,三代时已有之”,便缺乏坚实的证据。

赵翼说:“轿本起于南俗,山行非舟车可通,故有此器。”这句话是对的。“轿”最早出现于《汉书》卷六十四《严助传》引淮南王安谏武帝伐闽越书,淮南王安为汉武帝分析当时闽越所处的南方地形,“限以高山,人迹所绝,车道不通,天地所以隔内外也。”“今发兵行数千里,资衣粮,入越地,舆轿而隃领(逾岭),拕(拖)舟而入水,行数百千里,夹以深林丛竹,水道上下击石,林中多蝮蛇猛兽,夏月暑时,欧泄霍乱之病相随属也,曾未施兵接刃,死伤者必众矣。”“舆轿”,颜师古注引臣瓒曰:“今竹舆车也,江表作竹舆以行是也。”江表指长江以南地区,从中原地区看,地处长江之外,南方六朝都泛称江表。关于臣瓒为何人,刘宋时裴骃撰《史记集解序》云:“《汉书音义》称‘臣瓒者,莫知氏姓,今直云‘瓒曰。”其时已不能详。臣瓒姓名存在六种不同说法,迄今尚无定论。大概臣瓒是魏晋时人。

魏晋南朝的肩舆,一般为竹舆,叫“箯”。《说文》:“箯,竹舆也。”竹舆,一名编舆,编竹木为舆床,人舁以行。如,《晋书·孝友列传·孙晷》:“孙晷字文度,吴国富春人,吴伏波将军秀之曾孙也。……富春车道既少,动经江川,父难于风波,每行乘篮舆,晷躬自扶侍。”

南朝宋刘义庆撰《世说新语·简傲》:“王子猷(献之)尝行过吴中,见一士大夫家极有好竹,……王肩舆径造竹下,讽啸良久。”唐房玄龄等撰《晋书·王导传》:“会三月上巳,(元)帝亲观禊,乘肩轝(舆),具威仪。”《宋书·隐逸列传·陶潜》:“义熙末,征著作佐郎,不就。江州刺史王弘欲识之,不能致也。潜尝往庐山,弘令潜故人庞通之赍酒具于半道栗里要之,潜有脚疾,使一门生二儿轝(yú,用手抬扛的车)篮舆,既至,欣然便共饮酌,俄顷弘至,亦无忤也。”

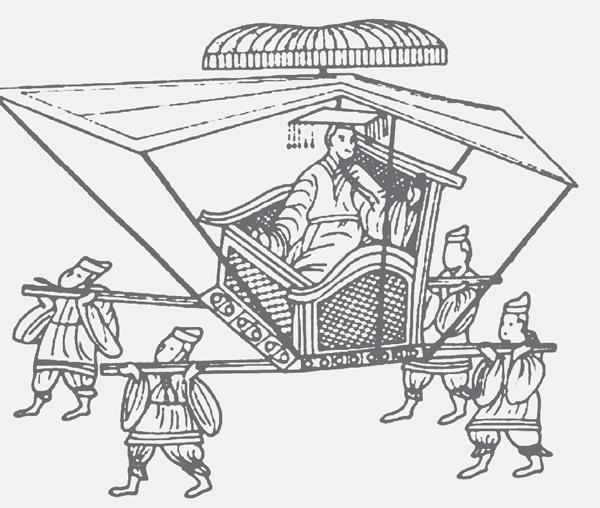

唐李延寿撰《南史·檀道济传》载,元嘉八年(公元431年)檀道济伐魏归,“时道济兵寡弱,军中大惧。道济乃命军士悉甲,身白服乘舆,徐出外围。魏军惧有伏,不敢逼,乃归。”《南史》卷十四《宋宗室及诸王下·建安王休仁》:“上疾久,虑人情同异,自力乘舆出端门,休仁死后乃入。”《南史》卷四十四《齐明帝诸子·江夏王宝玄》:“慧景将渡江,宝玄密与相应,开门纳慧景,乘八(gāng,抬,通作“扛”)舆,手执绛麾幡,随慧景至都,百姓多往投集。”《南齐书·王敬则传》:王敬则起兵,“至武进陵口恸哭,乘肩轝(舆)而前。”《南齐书·垣崇祖传》:垣崇祖守寿春,魏人攻之。“崇祖著白纱帽,肩轝上城,手自转式(运转卜具)。至日晡时,决小史埭。水势奔下,虏攻城之众,漂坠堑中,人马溺死数千人,众皆退走。”《梁书》卷二十三《长沙嗣王业·萧渊藻》:梁天监中,益州民焦僧护作乱,“藻年未弱冠,集僚佐议,欲自击之。或陈不可,藻大怒,斩于阶侧。乃乘平肩舆,巡行贼垒……遂平之。”《梁书·韦叡传》:“叡素羸,每战未尝骑马,以板舆自载,督厉众军。”

以上所引文献,皆为六朝已乘肩舆之证。清赵翼《陔余丛考·官府乘轿》:“盖轿本南俗,浸寻而及于王公士大夫,或私用之,尚未著为定令耳。”

上引文献中出现了几种肩舆的不同名称,反映了肩舆不同的演进阶段。

首先“板舆”:也作“版舆”,为原始的舆,用板制成,状如今日之担架。《北堂书钞》卷一百四十引《晋诸公赞》:“司徒傅枢以足疾逊位,板舆上殿。”《文选》晋潘安仁(岳)《闲居赋》:“微雨新晴,六合清朗,太夫人乃御版舆,升轻轩,远览王畿,近周家园。”唐李善注曰:“版舆,一名步舆。周迁《舆服杂事记》曰:‘步舆方四尺,素木为之,以皮为襻之。自天子至庶人,通得乘之。”

其次“篮舆”“编舆”或“箯舆”:如果舆面不用木板,而以绳绷在木框上,则名篮舆。如果舆面用竹编成,则名“编舆”或“箯舆”,外形与“篮舆”接近。这些舆如果只用手抬,则均称为腰舆。晋挚虞《决疑要录》:“腰舆以手挽之,别于肩舆。”肩舆是用肩扛的,又名平肩舆。

其三“八舆”:八个人肩抬的舆,即相似于后世的八抬大轿。

唐宋大臣乘马,老病者得乘肩舆。唐刘肃《大唐新语·厘革》:“只坐檐子(‘檐‘擔,即担),过于轻率,深失礼容。”宋程大昌撰《演繁露》卷七《肩舆》:“百官得于寓京乘轿,自扬州始,后遂不复乘马,惟从驾则乘之。祖宗时,臣僚虽在外亦不许乘轿也。《唐会要》三十黎曰:‘开成五年黎植奏朝官出使,自合乘驿马,不合更乘檐子。自此请不限高卑不得辄乘檐子,如疾病即任所在陈牒申中书门下及御史台,其檐夫自出钱雇。其宰相至仆射致仕,官疾病者许乘之。”《北梦琐言》卷三称杜审权出领江西,“廉车发日,自霸桥乘肩舆,门生咸在。”《宋史·舆服志二》:“龙肩兴,一名椶檐子,一曰龙檐子,舁以二竿,故名檐子,南渡后所制也。”清王士禛《池北偶谈·谈故三·肩舆》:“《麈史》谓唐时宰相乘马,五代始用檐子。”宰相及大臣乘肩舆,盖自唐朝有特恩赐者,其后自相沿仿,渐以成习,沿至五代,遂为常制。宋司马光《司马温公集》十五《和子骏新荷诗》:“新荷满沼绿,篮舁(yǔ,通舆)出门疏。”篮舁(舆),即竹轿。

唐以前的肩舆其上无遮覆盖,唐以后的肩舆加覆盖遮蔽物,就成了轿舆,简称轿子。轿舆又名檐(擔)子,《宋史·舆服志二》:“舁以二竿,故名檐子,南渡后所制也。”说明轿舆可称檐子,而檐子并非即肩舆。

北宋有百官乘马之制。高宗南渡方乘轿,遂相沿不改。近代乘轿,实始于宋南渡也。赵翼《陔余丛考·官府乘轿》:“盖南方本少马,且砖石甃地,不便乘骑,而又无朝廷明禁。遂不觉日趋于安逸耳。” 孟元老《东京梦华录》卷七《清明節》言东京汴梁(今开封):“都城之歌儿舞女,遍满园亭,抵暮而归。各携枣?(hú,同糊)、炊饼、黄胖、掉刀,名花异果,山亭戏具,鸭卵鸡雏,谓之‘门外土仪。轿子即以杨柳杂花装簇顶上,四垂遮映。”

花轿也兴起于宋代。北宋娶妇迎亲,开始坐花轿,叫“花檐子”,即花担子,就是花轿。孟元老《东京梦华录》卷五《娶妇》条曰:“至迎娶日,儿家以车子或花檐子发迎客引至女家门,女家管待迎客,与之彩段(缎),作乐催妆上车檐,从人未肯起,炒咬利市,谓之‘起檐子,与了然后行。”

南宋吴自牧著《梦粱录》卷二十《嫁娶》条曰:“至迎亲日,男家刻定时辰,预令行郎,各以执色如花瓶、花烛、香球、沙罗洗漱、妆合、照台、裙箱、衣匣、百结、青凉伞、交椅,授事街司等人,及顾借官私妓女乘马,及和倩乐官鼓吹,引迎花檐子或糉檐子藤轿,前往女家,迎取新人。”北宋汴梁迎亲用“车子或花檐子”,到南宋临安则完全排除了车子,而纯用“花檐子或糉檐子藤轿”。

明洪楩编《清平山堂话本》中《花灯轿莲女成佛记》一篇,据学界专家研究,基本是宋元话本遗存。其中谈到“家传做花为生”的张待诏嫁女:“这张待诏有一般做花的相识,都来与女儿添房,大家做些异样罗帛花朵,插在轿上左右前后:‘也见得我花里行肆!不在话下。到当日,李押录使人将轿子来,众相识把异样花朵,插得轿子满红——因此,至今留川‘花灯轿儿。今人家做亲皆因此起。”花轿,就是“花灯轿儿”的简称,此可作花轿起于宋代的旁证。

明万历进士朱国祯《涌幢小品》卷十五《人舆》云:“今制,两京文武,三品以上乘轿,双棍引前;四品以下即少詹佥都祭酒皆乘马。用双棍,京师人谓之马棍,甚厉。若乘轿,则棍反拖后,不得施矣。在外,自大吏而下皆给马,武官勋戚皆乘马,惟年老公侯、拜三公者赐轿,内相掌司理东厂者如之,亦必钦赐。今南中无大小皆乘轿,惟有四人两人之分,犹曰留都稍自便。北京亦用肩舆出入,即兵马指挥若卫经历皆然,雇直甚贱。在外惟典史乘马,恐不久亦当变矣。有部使者王化按浙,一举人冠员帽入谒,王问曰:‘此冠起自何时?对:‘即起大人乘轿之年。王惭,反加礼焉。盖前此外官三品用帏轿,部使者止乘马故也。”明王士性撰《广志绎》卷四《江南诸省》:“古这妇人用安车,其后以舆轿代之,男子虽将相不过乘车骑马而已,无轿制也。陶渊明病足,乃以意用篮舆,命门生子弟舁之。王荆公告老金陵,子侄劝用肩舆,荆公谓,自古王公贵人无道者多矣,未有以人代畜者。人轿自宋南渡始。故今俗惟杭最多最善,岂其遗耶?”(中华书局1981年12月第1版第69页)王士性是浙江临海人,万历五年进士。他在北京、南京、河南、四川、广西、贵州、云南、山东等地都作过官,而且喜欢游历,足迹几遍于全国。

成书于万历年间的兰陵笑笑生著《金瓶梅词话》描写乘轿的段落不少,西门庆一家大小妻妾出门皆乘轿。该书第六十五回描写西门庆为李瓶儿发引出殡:

吴月娘坐大轿在头里,后面李娇儿等本家轿子十余顶,一字儿紧跟材后走。西门庆总冠孝衣,同众亲朋在材后里。陈经济紧扶棺舆,走出东街口。西门庆具礼,请玉皇庙吴道官来悬真。身穿大红五彩云霞二十四鹤氅,头戴九阳玉环雷巾,手执牙笏,坐在四人肩舆上,迎殡而来,将李瓶儿大影捧于手内。陈经济跪在前面,那殡停住了。众人听他在上高声宣念:……吴道官念毕,端坐轿上,那轿卷坐退下去了。这里鼓乐喧天,哀声动地,殡才起身,迤逦出南门。众亲朋陪西门庆走至门上方乘马。陈经济扶柩到于山头五里原。

如第六十八回描写西门庆承办接待来山东迎取花石纲的钦差殿前六黄太尉的场景:

到次日,抚、按率多官人马,早迎到船上。张打黄旗“钦差”二字,捧着敕书在头里走。地方统制、守御、都监、团练,各卫掌印武官,皆戎服甲胄,各领所部人马围随,蓝旗缨枪,叉槊仪杖,摆数里之远。黄太尉穿大红五彩双挂绣蟒,坐八抬八簇银顶暖轿,张打茶褐伞,后边名下执事人役跟随无数,皆骏骑咆哮,如万花之灿锦,随路鼓吹而行。黄土垫道,鸡犬不闻,樵采遁迹。人马过东平府,进清河县,县官黑压压跪于道旁迎接,左右喝叱起去。随路传报,直到西门庆家中大门首。教坊鼓乐,声震云霄,两边执事人役,皆青衣排伏,雁翅而列。西门庆青衣冠冕,望尘拱伺。良久,人马过尽,太尉落下轿进来。

对统治阶级如此奢华的生活,当时也有人发出谴责之声。明田艺蘅撰《留青日札》卷十八《立车 眠轿》条曰:“汉有安车,有立车。安车,可坐者也,即步辇。今之四轿、八轿,其滥觞也。古人讥桀驾人车,则今之用眠轿者,其罪恶浮于桀、纣矣。士大夫是可忍哉!”

清代以轿代步,便十分普遍,官府民间都兴乘轿,只不过有高级与低级,豪华与简陋之别而已。清宣统元年傅崇榘编《成都通览》,其中有《成都之轿》专章叙述清末成都流行轿子种类及轿行业务经营情况。当时成都市面轿子类型有如下三类五式:

“一曰街轿,名‘二姑鲁,二人抬之小轿,为普通之轿,拜客亦可用,亦可三人抬,各街都有。轿有坐垫及纱窗等,唯竿力多软,座垫太矮,靠背不合度,使坐者身体不舒,此其宜改良者一也。”“普通之式,以竿弯一尺者为合宜。轿有二(?)式,一曰‘平顶冠,一曰‘纱帽头,一曰‘一匹瓦。‘一匹瓦为普通之轿式,价廉而轻便。”普通轿分“平顶冠”“纱帽头”和“一匹瓦”,应为三式。

“一曰到三班,轿系官轿,二人抬前后,用一人捧竿而行,或用四人五人换班,坐者甚为舒展,且跑街亦快,然亦视抬头之本事何如。有平竿者,有拱竿者。拱竿又有‘蛾眉俏‘鹰爪子之分,有高出檐际者,亦险矣。” 官轿分“平竿”和“拱竿”二式。

成都做轿子的街道及其价格:“做轿之铺家,升平街、暑袜街、康公庙等处为最多。如蓝呢官轿,须价二十两,均四道窗帘木竿四轿。鹅蛋呢者须十二三两,斜纹布者须八九两。如买旧轿建新,则价可省半,或扎为四轿,或扎为到三班,或出门扎为丁拐子均可。唯官场在省所坐者非四轿即到三班,断无有用丁拐子者。”

买轿子须注意的事项:“买轿子名为踩轿子,须注意于竿子。新斑竹竿断不可用,用十天半月,即角弓反张矣。宜聘旧竿,即木竿亦然。木竿以红豆木为上,青杠木次之,柿子木又次之。普通用者均青杠木,如柿子木多绵软,不胜重任。轿盘(轿底即名轿盘)亦须注意,嘱造轿者毋图轻便,板宜三分厚,以便安置衣箱,薄则易脱落。”

招雇轿班的价格和规矩:“招雇轿班,如吃上饭(即食主人之饭),每人每月一千文或一千二百文,或一千五百文。如大班自開伙食,则每人每月口食钱三千文,或二千八百文。譬如招大班三人,每月共该发钱九千文,或半月或十天发一次均可。认定一人为夫领,令其取铺保,具认状,如有衣物在轿失落,责成赔偿。如出城不另给口食钱,只每人帮点心钱四十文或六十文(亦名草鞋钱),如候补人员逢初一十五日一早占香班,亦每人发点心钱四十文。此外每逢三节,再为发赏,或一百二百不定。轿班之规矩有不可解者,除抬老爷外,如抬太太、抬老太、抬姨太太、抬少爷小姐,均不要钱。如抬老太爷、抬姑太太、抬老爷之兄弟侄少及亲戚者,均须照街面给钱。”

除上面两类轿子以外,还有一类出城下乡的长途轿子,叫“鸭篷轿”:

鸭篷轿,二人抬,或三人丁拐子抬,出城下乡,宜用之。其形式简朴而秽恶,其抬夫蓝缕而劳苦,其质底轻便而价廉,又名“打枪轿”,因该抬夫在路口争觅坐客,抢前争抬也。其轿四城均有,轿多放置于城外,抬夫则四散于近城街口招揽坐客,大约一里路只费钱十文上下。抬夫将生意定好,即将脚马及轿之上下麻布廉交与坐客手,伊一面飞跑,前去打轿来迎坐客。如上长路,二人抬者可搭行李二十斤,三人抬者可搭行李三十斤(名曰搭坐头)。每站价每夫以名不过三百五十文,或三百文,酒钱俟到时再添。此等轿夫均无着落之人,凡行李一切,均宜小心,不可靠此等轿夫看守。尚有“放竿”名目,譬如抬到十里或二十里,伊另自觅轿,将生意顶与他人,名为“放竿”。客于此时,务须注意物件,及找补轿钱等事,均须留心。

清周询著《芙蓉话旧录》卷二《车马》条也谈到清末成都城内的轿子,主要是官轿情况:“城内代步,惟轿、马两种。总督、将军之轿,例用八人合舁,司道以迄州县皆四人。军、督两司及道员之得有二、三品衔者,轿皆幔以绿呢,自知府以下皆蓝呢,知县、佐贰得有五品衔者,蓝幔下用红拖泥,否则拖泥只能用黑色。轿竿皆微凸,惟成、华两知县所乘之轿,其凸尤甚,舁之,轿顶几与檐齐;置诸地,其底当距地尺许。盖当时全城事无巨细,皆责之两县令,终日奔忙,轿行如飞,非凸竿不能速其行。两县肩舆各以三十六人便番舁之,四人一班,盖九班也。至各大吏则或三班或两班矣。便轿则用三人,前后两人承以肩,中一人捧之以手,候补州县以下多乘之。舆夫之长雇者,每月工资并口食,人不过三千钱。两人小轿则皆临用时赁自轿铺,轿铺各街皆有,一呼即至。每次最近者,人给钱四十文,多一二街,人加钱十文,所行但不出城,至贵者每次人不过钱百数十文。马则皆武员乘之。清制,将官非曾受伤得旨免骑射者,不能坐轿。后纪纲渐弛,此制久已不讲,且饲一马所需,几与长雇轿夫三人,其费相等,故武员尤乐舍劳就逸。至文员中能饲马者,则皆付仆从乘随轿后,曰‘跟班马。”清定晋岩樵叟《成都竹枝词》咏二人小轿曰:“二人小轿走如飞,跟得短僮着美衣。一对灯笼红蝙蝠,官亲拜客晚才归。”另有咏玻璃彩轿曰:“玻璃彩轿到华堂,扶得新娘进洞房。挑去盖头饮合卺,闹房直到大天光。”

《芙蓉话旧录》卷三《旅行》条谈长途轿子曰:“川江至宣统时,始有轮船一二艘行渝、宜间。以前水行者悉乘木船,陆行除乘马及步行外,人皆乘轿。长途之轿亦分四人、三人、两人者,惟三人者,前面两人,须用椽杵,以便换肩,与城内短行者式略不同,轿内均可略置随身零器数件。行李多而笨重者,可用驮马,然驮马大北路尚多,东路已较少,小北路尤少,故行李仍多用人抬。一人担者曰‘挑子,重不过七十斤,两人合舁者曰‘杠担,中用粗竹篮,置箱笥其中,用二人轿式抬之。又有‘哑巴杠者,则用篾编巨箱,上有盖可开合,专置随行需用之零件,大致眷属较多者始适用之。每杠均不过一百二十斤,过重亦有用三人式以抬者。长途之轿夫及挑、杠夫,每日口食工资,人约三百余文,然途远者,每隔三四日,或是日经过大山,则须犒劳一次,每次人加给钱三四十文,如并犒劳包在价内,每日人须四百余文。贵官轿前有用纤者,以麻为巨,左、右各一,遇上山时,即挽之而上,以分舆夫之劳。纤夫或四人或六人、八人,甚有多至十余人者,每日人不過给钱二百文。省城有夫行十数家,专承办雇夫事,且书立认状负责。每夫十人,倒给空夫一人,曰‘夫头,以作领袖,承办沿途领发夫价及约束等事。夫价于启行时,先给若干,曰‘上脚;中途某处某人发若干,到达后给清尾数,曰‘下脚。各路以东大路最繁盛,无三十里无大旅店者,无五里无售菜饭者,次为小北路及大北路,惟西、南两路较为瘠苦。”

最后,谈谈滑竿的来历。滑竿,又叫“兜轿”“山轿”“便轿”。它是轿子最简便的一种型式。近代川西流行滑竿形制为:用两根结实的长竹竿绑扎成担架,中间架以竹片编成的躺椅或绳索结成的坐兜,前垂脚踏板。一般两人舁抬,尤便于山地旅行乘用。它起源于唐代的巴蜀,最初是巴蜀妇人用的“兜笼”。

《旧唐书·车服志》曰:“奚车,契丹塞外用之。开元、天宝(公元713—756年)中,渐至京城。兜笼,巴蜀妇人所用。今乾元(公元758—760年)以来,蕃将多著勋于朝;兜笼易于担负,京城奚车、兜笼代于车舆矣。”《新唐书·车服志》曰:“巴蜀妇人出入有兜笼。乾元初,蕃将又以兜笼易负,遂以代车。”孙机先生说:“兜笼或与今四川‘滑竿相似。云南晋宁石寨山12号滇国墓出土的铜鼓之纹饰中有一乘兜笼的老妇(《云南晋宁石寨山古墓群发掘报告》图版122)。但其时代、地区均与本节所说者有别,仅可供参稽。”(孙机:《两唐书舆(车)服志校释稿》卷一;孙机:《中国古舆服论丛》,文物出版社2001年12月第二版,第380页。)查《云南晋宁石寨山古墓群发掘报告》图版122铜贮贝器腰部拓片,老妇所乘为肩舆,与今四川滑竿大相径庭。兜笼为何物?宋高承撰《事物纪原》卷八“兜子”条曰:“又曰兜笼,巴蜀妇人所用,乾元以来,蕃将多著勋于朝,兜笼易于檐负,京师先用车轝,后亦以兜笼代之。即今之兜子。盖其制起于巴蜀,而用于中朝自唐乾元以来也。”宋李昉著《太平广记》卷一百七十二引《桂苑丛谈》“李德裕”条:“(公)乃立促召兜子数乘,命关连僧人对事。”五代王仁裕《开元天宝遗事》卷上“醉舆”条:“申王每醉,即使宫妓将锦彩结一兜子,令宫妓辈抬舁归寝室。本宫呼曰醉舆。”《宋史·舆服志五》:“工商、庶人家乘檐子,或用四人、八人,请禁断,听乘车;兜子,舁不得过二人。”明徐渭《春兴》诗之一:“见说山家兜子软,借穿峰顶晚霞堆。”可见兜子是口袋一类的东西,只有坐位而没有轿厢的便轿;以后进一步演进,便成了明代《鲁班经匠家镜》的“牙轿”,或曰“敞篷轿子”。这便是今日四川及西南山地流行的代步工具滑竿。所不同者,四川近代的滑竿是用两根长竹竿做抬杠,两竿中间架上类似躺椅的坐位。讲究的滑竿形似轿子而无顶,达官贵人坐的有时也张有遮阳的布顶。四川话叫滑竿,加儿滑音,叫“滑竿儿”。

(下期续完)

作者:四川省人民政府文史研究馆馆员