钢筋桁架混凝土叠合板拆分设计研究

2020-10-29陶金友金星杨梦雪

陶金友 金星 杨梦雪

摘 要:因生产及运输条件限制,宽度较大的钢筋桁架混凝土叠合板需要拆分成两块或三块。拆分时,拆分节点形式和拆分宽度对钢筋含量以及生产、施工难易程度均有影响。本文对接缝节点形式进行比较分析,提出了接缝的选择原则,并分析拆分后板宽度对钢筋含量的影响,提出两拼桁架叠合板最优宽度的求解方法,为工程设计人员提供借鉴和参考。

关键词:装配式混凝土建筑;钢筋桁架混凝土叠合板;桁架预制板;拆分设计

中图分类号:TU375.2文献标识码:A文章编号:1003-5168(2020)26-0108-04

Abstract: Due to the production and transportation constraints, the reinforced truss concrete composite slab with large width should be divided into two or three. In the process of splitting, the form of splitting node and the width of splitting node have influence on the content of reinforcement and the degree of difficulty in production and construction. In this paper, the joint joint forms were compared and analyzed, the joint selection principle was put forward, and the influence of the split plate width on the reinforcement content was analyzed, and the solution method of the optimal width of the composite plate of two-part truss was put forward, which could be used for reference by engineering designers.

Keywords: prefabricated concrete building;reinforced truss concrete composite slab;prefabricated truss design;split design

装配式混凝土建筑具有工业化程度高、现场劳动强度低、节能环保等优势,随着装配式混凝土建筑相关标准、政策的颁布与实施,装配式混凝土建筑得到了快速的发展。在装配式建筑评价标准[1]中,主体结构部分的评价分值应不低于20分,其中竖向构件是建筑的重要承重构件,综合考虑结构安全性与经济性,在装配式建筑方案设计过程中,人们会优先考虑采用水平构件预制比例达到80%(评价分值20分)的方案。由于生产、运输及吊装能力的限制,钢筋桁架混凝土叠合板(以下简称“桁架叠合板”)往往需要进行拆分,即先将一块板拆分成两块或三块桁架预制板,然后在现场支模、安装、连接、现浇混凝土后形成现浇和预制整体受力的混凝土板。

在桁架疊合板拆分设计时,为节省模具,人们往往会考虑将两块或三块桁架预制板的宽度取为相同的值,但从钢筋含量的角度,此种拆分方式并不一定经济。首先,本文对接缝节点形式进行比较分析,提出若采用双向板设计,宜优先选用板底纵筋末端带135°弯钩搭接方式,并对接缝处钢筋进行错位处理;当板跨度较大时,可考虑双向板分离式拼缝节点。其次,本文还研究了桁架预制板宽度对钢筋含量的影响,结果发现当板宽度为600 mm的整数倍时,钢筋含量较低,并提出了两拼桁架预制板最优宽度的求解方法,可供工程设计人员参考。

1 接缝节点形式

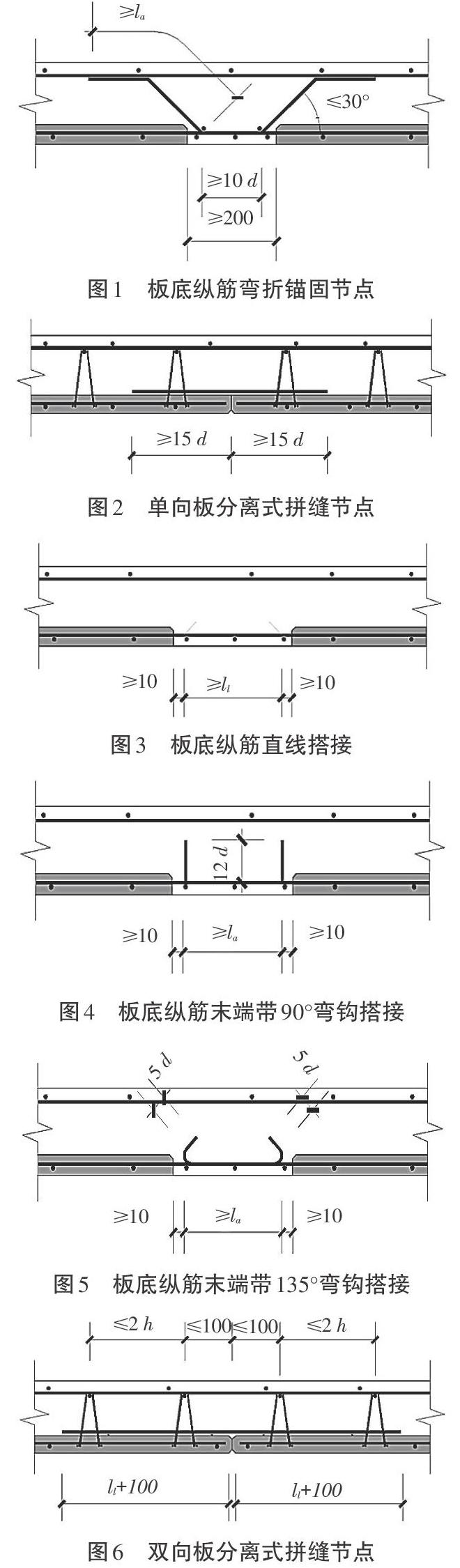

依据《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ 1—2014)[2],双向板接缝可采用后浇带形式接缝(见图1),单向板可采用分离式密拼缝(见图2)。《装配式混凝土建筑技术标准》(GB/T 51231—2016)[3]要求双向板接缝仍然采用后浇带形式,但钢筋的连接方式均为搭接连接,如图3、图4和图5所示。国家标准图集[4]及有关地方标准[5-6]指出,双向板接缝也可采用分离式密拼缝,如图6所示。

依图1至图6,板底纵筋弯折锚固节点时,由于板底钢筋需要进行两次弯折,钢筋加工、构件生产及现场安装均不方便。板底纵筋直线搭接,搭接长度常常会超过300 mm,超过300 mm的后浇带无法计入装配率,且搭接长度长导致钢筋含量增加,故不建议采用此节点做法。板底纵筋末端带90°(或135°)弯钩搭接节点,搭接长度相同,但90°弯钩节点所需钢筋略微增加,当误差控制不合理时,直段长度为12d(d为纵向钢筋直径)时会伸出板面,故在设计开缝节点时,建议采用末端带135°弯钩搭接节点,以下分析节点均采用此节点形式。对于分离式拼缝,长宽比小于3的板按单向板设计时往往会增加钢筋含量;当按图6要求进行节点设计时,现场施工方便,但因有关规范对现浇同预制的厚度比有要求,故有时会增加板的厚度而不经济,当跨度较大、所需板厚较厚时,经济性相对较高。

对于后浇带式接缝,板底钢筋为搭接连接或锚固,故两侧板伸出的钢筋应避开同一位置,要不然会增加施工难度,在设计或生产时可采用下述两种办法中的一种。第一种方法(见图7)如下:在拆分设计时,两侧板钢筋的起始位置错开20 mm,故一般采用第一块板距边40 mm布置第一道钢筋,而第二块板距边60 mm布置第一道钢筋,虽两块板尺寸一样,但出筋位置不一样,故通常需要设置两套模具生产。第二种方法(见图8)如下:工厂边模采用左右不对称模具,一端距边为40 mm,而另一端距边为60 mm,每一道钢筋与边模并非垂直伸出,使得一块板内左右两钢筋出筋位置产生20 mm的偏移,这样可以利用一套模具生产,在现场安装时也会使钢筋避开20 mm。

2 桁架预制板宽度对钢筋含量的影响

为分析桁架预制板宽度对钢筋含量的影响,假定桁架预制板厚为60 mm;桁架预制板宽度从1 200 mm至2 800 mm,每隔100 mm考虑一次;配置钢筋桁架时,其到板侧的距离不大于300 mm,钢筋桁架之间的距离不大于600 mm,钢筋桁架的密度为2 kg/m。当配筋为双向8@200,桁架预制板长度考虑3 000、4 000、5 000、6 000 mm四种形式时,不同宽度对钢筋含量的影响如图9所示。当桁架预制板长度为4 000 mm,配筋考虑双向8@200、8@175、8@150、8@125四种形式时,不同宽度对钢筋含量的影响如图10所示。

通过对图9的分析可以得出,桁架叠合板长度对钢筋含量的影响并不明显,但桁架叠合板的宽度对钢筋含量的影响非常明显,最小值接近130 kg/m3,最大值接近160 kg/m3,相差约25 kg。当宽度为600 mm的整数倍时,钢筋含量接近一个较低值,当宽度略大于600 mm的整数倍时,钢筋含量陡增,故在拆分设计时,应尽量避免此种情况。

通过对图10的分析可以得出,钢筋含量的最小值出现在宽度为600 mm的整数倍,钢筋配置形式只是影响600 mm整数倍内变化趋势,随着板宽增加,钢筋含量呈降低趋势。

3 两拼桁架叠合板最优宽度求解

在实际项目中,桁架叠合板长度和配筋往往是确定的,那么影响钢筋含量的最重要因素就是拆分后各桁架叠合板的宽度。当桁架叠合板宽度配筋形式确定时,无法直接计算出最优拆分宽度,需要通过不断的试算,寻找最优拆分宽度。本文通过自编程序进行求解。第一步,将板进行均分,计算出桁架与钢筋的数量;第二步,分别将其中一块板增加10 mm,另一块板减少10 mm,再计算出桁架与钢筋的数量,重复计算60次(因最小值符合600 mm的模数);第三步,寻找桁架数量最少且钢筋数量少的拆分方式;第四步,为考虑吊装方便,选择两块板重量最接近的拆分方式作为最优拆分结果。对于两拼桁架叠合板,假定拼缝宽为300 mm,支座宽度为200 mm,板的搁置长度为10 mm。配筋间距有100、125、150、175、200 mm五种模式,进深为3 000~5 400 mm,以300 mm为模数八种模式。经计算,两拼桁架叠合板拆分最优宽度如表1所示。

通过表1可以看出,拆分时采用直接均分的方式,往往是不经济的;其中一块板选用600 mm的整数倍,另一塊板按需考虑,也并不一定经济;当配筋发生改变时,往往最优拆分宽度也发生改变。

4 结论

在选用接缝节点形式时,人们要考虑配筋及现场施工的便捷性。当板跨度较小,按构造配筋时,可优选单向板,降低生产及施工难度;当板跨度较小,按计算配筋时,宜采用双向板,接缝采用板底纵筋末端带135°弯钩搭接方式;当板跨度较大且板厚较厚时,可考虑采用双向板分离式拼缝节点。桁架预制板宽度对钢筋含量影响大,在600 mm整数倍时,含量较低,略大于600 mm时,钢筋含量较高,在拆分设计时应尽量避免;同时为最大限度降低钢筋含量,可考虑将钢筋桁架下弦筋作为受力筋使用。对于两拼桁架叠合板,在拆分设计时,可通过试算获得最优拆分宽度,当配筋间距变化时,最优的拆分宽度也发生改变。当板宽度种类过多时,构件尺寸标准化程度降低,宜采用可变组合边模,节省模具成本。

参考文献:

[1]住房和城乡建设部.装配式建筑评价标准:GB/T 51129—2017[S].北京:中国建筑工业出版社,2017.

[2]住房和城乡建设部.装配式混凝土结构技术规程:JGJ 1—2014[S].北京:中国建筑工业出版社,2014.

[3]住房和城乡建设部,国家质量监督检验检疫总局.装配式混凝土建筑技术标准:GB/T 51231—2016[S].北京:中国建筑工业出版社,2017.

[4]住房和城乡建设部.装配式混凝土结构连接节点构造(楼盖和楼梯):15G310-1[S].北京:中国计划出版社,2015.

[5]上海市住房和城乡建设管理委员会.装配整体式叠合剪力墙结构技术规程:DG/TJ 08-2266—2018[S].上海:同济大学出版社,2018.

[6]浙江省住房和城乡建设厅.叠合板式混凝土剪力墙结构技术规程:DB33/T 1120—2016[S].北京:中国计划出版社,2016.