汗孔瘤一例

2020-10-29刘林莉于春水

刘林莉,于春水

临床资料

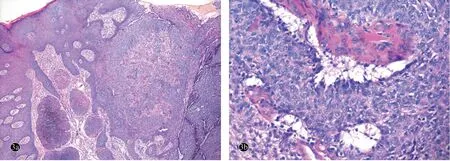

患者,女,53岁,务农。因左小腿屈侧皮肤肿物反复溃破、出血20余年,于2017年5月就诊。20年前,无明显诱因患者左小腿屈侧出现一绿豆大小红色丘疹,摩擦后易出血并逐渐增大至蚕豆大小。近期自觉有轻微瘙痒感,搔抓后出血、渗液明显。既往体健,否认有高血压病、糖尿病病史,否认局部外伤史,否认家族遗传病史。皮肤科情况:左小腿屈侧可见一直径3 cm大小的红色扁平分叶状实性肿物,表面较光滑,有少量分泌物,皮损与周围组织界限清楚,周围皮肤可见色素沉着;邻近浅表淋巴结未触及增大。用空针探及肿物,易出血,可抽取大量血性液体(图1)。实验室及辅助检查:血常规、生化、人免疫缺陷病毒(HIV)抗体、梅毒血清学试验均正常;抽取肿物内组织液予以细胞学检查未见异常脱落细胞;抗酸染色及真菌培养均阴性;左下肢血管彩色超声多谱勒检查正常;胸部X线检查正常,左下肢正侧位X线检查提示:局部皮肤密度增厚,骨质无异常。局部皮损组织病理示:肿瘤细胞团块自表皮呈宽带状向真皮延伸,瘤细胞形态为单一的圆形或立方形,瘤细胞与相邻表皮细胞界限清楚,瘤体内可见管状腔隙(图2)。诊断:汗孔瘤。治疗:在腰麻下行局部肿物完整切除术,切缘距离肿瘤外缘5 mm,深达皮下脂膜层,任意皮瓣形成修复术,术后伤口愈合良好。随诊1年无复发。

图1 汗孔瘤患者左小腿皮损

图2 汗孔瘤患者皮损组织病理(HE染色)

讨论

汗孔瘤由Goldman于1956年首次报道,是向末端汗腺导管分化的皮肤良性肿瘤。其发病机制不明,可能与光化性损伤、外伤、辐射和人乳头状瘤病毒(HPV)感染等有关[1]。本病好发于中年人,多为单发,初起可能为小丘疹,逐年增大,典型皮损为正常肤色或红色至暗紫红色圆顶状隆起性结节,表面光滑或呈分叶状,部分有蒂,多好发于掌跖部位[2]。组织病理多表现为肿瘤细胞呈均匀的立方形,具有圆形嗜碱性细胞核,并通过细胞间桥连接,瘤细胞与周围基质界限清楚[3]。瘤细胞通常从表皮层延伸至真皮层,也可见瘤细胞完全仅局限于表皮层(单纯性汗腺棘皮瘤)和真皮层(真皮导管瘤)[4]。

本例患者皮损位于左小腿屈侧,肿瘤体积较大,反复破溃出血。易出血的组织病理学机制可能因其具备恶性肿瘤的组织学特性,如有丝分裂、大量坏死灶和丰富的血管化基质[4]。Robson等[5]认为,汗孔瘤的无症状性出血不能做为判断良恶性的指标,而更应参考是否有显著的肿瘤细胞异形性、丰富的核分裂像、明显浸润性生长模型式等因素。从汗孔瘤到汗孔癌的恶性转化率为18%,平均进程约8.5年[6],转移性汗孔癌的生存期约为5~24个月[7]。其恶变因素可能和反复搔抓刺激有关。汗孔瘤与汗孔癌除了临床及组织病理表现不同,其分子标志亦不同:汗孔瘤中的细胞周期蛋白D1和磷酸化Rb表达率均显著低于汗孔癌[8],p53 的表达也有差异[9]。本病治疗上首选手术切除。