那些年,北洋水利那些事儿1)

2020-10-28杨绍琼

吴 磐 杨绍琼 姜 楠

(天津大学机械工程学院,天津300350)

1 水利学科指导思想—“实事求是” 校训

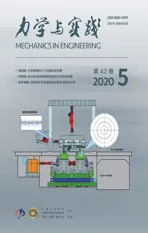

北洋大学(今天津大学) 肇基于1895 年10 月2日,是中国近代教育史上第一所现代大学。1914 年起,时才28 岁的赵天麟(1886 — 1938) 任北洋大学校长(1914 — 1920),他总结北洋大学近20 年的办学经验,概括出“实事求是” 四个字,以之教导学生。“实事求是”后被颁布成为北洋大学校训,一直承袭至今[1]。北洋大学能够在“新文化运动” 口号“科学”和“民主”提出之前倡导“实事求是”,用以提倡一种近代中国所缺乏的精神,可谓是恰逢其时,也成为北洋大学和天津大学水利学科发展的根本指导思想。图1 为赵天麟老校长手书的校训(左图)[1]和北面一侧刻有其题写的“实事求是” 的校训石(右图),该校训石是部分校友为庆祝学校120 周年校庆捐赠的,于2015 年9 月28 日在天津大学北洋园新校区揭幕,同时也正式宣告了天津大学北洋园新校区的启用。

图1 赵天麟老校长手书天津大学(原北洋大学) 校训[1] “实事求是” 和2015 年建校120 周年时揭幕的校训石

2 水利学科历史沿革

早在1895 年,天津北洋西学堂(北洋大学初名,次年更名为北洋大学堂) 内设头等学堂和二等学堂,头等学堂类似为本科,二等学堂则类似于大学预科。头等学堂初设工程、矿务、机械和律例(法律),均为当时国家急需专门人才的领域[2]。其中,工程专门即为土木(水利),当时就已经开始教授水利相关的课程了。曾执掌国家水政的金邦平(1881—1946)便是1899 届毕业生,这也是北洋大学堂的首届毕业生。

1900 年,八国联军入侵天津,北洋校舍被霸占,无奈停课。1903 年,北洋大学堂复课。自1903 年始至1933 年末,土木专业数易其名,水利学科先后寓于北洋大学堂土木工程学、土木工程学门以及国立北洋工学院土木工程系。这一时期北洋土木(水利)发展较为平稳。

1933 年以前的北洋大学,尽管已经培养了如金邦平、冯熙敏(中国测绘学奠基人) 以及执掌国家交通运输的曾养甫等水利先驱,且历年来从事水利的学生是最多的,但是仍然寓于土木之中,并未成为独立专业。北洋大学水利专业的开门立户之人是李书田老校长[3]。

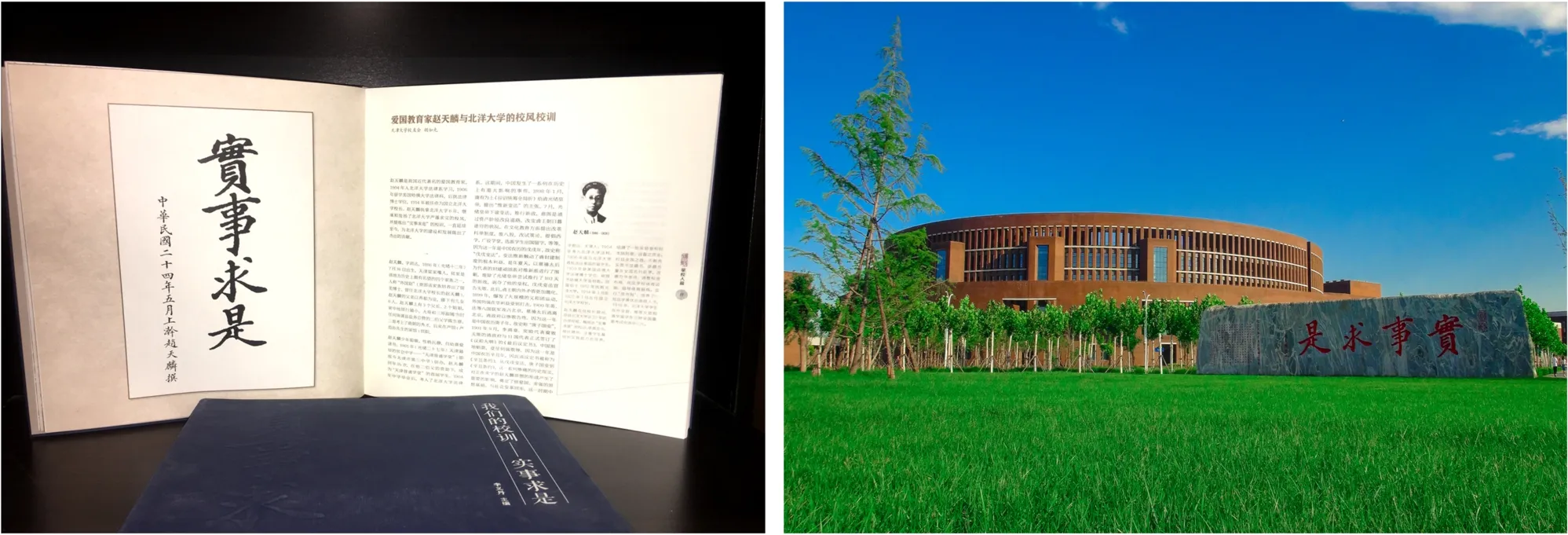

1933 年,李书田任北洋工学院院长期间,观察到国家的水利事业迫切需要专门人才,于是便将土木工程学系分出一个“水利卫生工程组”,虽然直到西北工学院时期才正式称之为“水利系”,但按照中国教育史的观点,此水利组即为水利系[3]。图2 为水利卫生工程组最初设立后,1934 年— 1935 年的课程设置。

图2 1934 — 1935 年水利卫生工程组课程

1937 年,日军全面侵华。同年9 月10 日,北洋大学内迁至西安,并与北平大学、北平师范大学以及北平研究院等单位合并成立“国立西安临时大学”,李书田任筹委会主任。滞留平津的北洋师生得知此事后,不远千里赶赴西安[2]。当时的北洋水利组既缺经费、设备,又缺书籍,在此“三无” 环境之下,师生们仍然坚持上课,水利专业艰难维持。

1938 年3 月,西安临时大学迁往汉中,并于一个月后更名为“国立西北联合大学”。7 月,西北联合大学工学院奉命于陕西城固县独立建校,成立“西北工学院”。西北工学院正式成立后,北洋工学院水利工程组分出,成为独立的水利工程系,李书田兼任系主任。

在中国水利的高等教育史上,虽然北洋大学教授水利相关课程最早,但第一个建立水利组的并非北洋工学院,而是1915 年由时任国家水利局总裁张謇创办的中国第一所水利工程高等学府“河海工程专门学校”[4]。合作创办该校、被誉为“中国由古代科学技术进入现代科学技术治河的引路人” 的李仪祉最初也是在这里任教。而国立大学中最早设置独立水利组的为国立武汉大学(1928 年即设水利组)。翌年清华大学设置水利组(1938 年设立独立的水利组)。若仅论彼时国立大学的水利系,北洋工学院、西北农学院(今西北农林科技大学) 以及合并了“河海工科大学”的原中央大学(今南京大学)均于1938 年前后设置了独立的水利系。

1942 年12 月,在陈立夫、曾养甫、茅以升、李书田等众多校友的努力下,国民政府令浙江国立英士大学升格为国立,并令其工学院独立为国立北洋工学院,为区别于在天津西沽的北洋工学院,史称“泰顺工学院”,此时北洋水利主体部分仍在西北。

1944 年,北洋工学院西京分院成立,北洋大学主体部分迁入,下设水利和土木二系[2]。

1945 年抗战胜利后,泰顺工学院、北洋工学院西京分院、西北工学院和北洋大学北平部先后返津复校,复校后北洋大学增设理学院,进入理工结合时期,水利为当时北洋大学工学院“八系” 之一,后又成立了水利等五个工程研究所。

1951 年,中央教育部令北洋大学与河北工学院(现河北工业大学) 合并,并定名“天津大学”。原北洋大学水利系、河北工学院市政水利系和北京农业大学(现中国农业大学)水利组及三十多名师生合并成立了天津大学水利工程系,赵玉振(赵今声原名)兼任水利系主任。随后不久又设置了水利水电工程、港口航道与海岸工程两个本科专业,天津大学水利系得到快速发展。

1955 年高等教育部对天津大学系科又做了进一步调整,天津大学农田水利及土壤改良专业调给武汉水利学院,后并入武汉大学。至1956 年,天津大学共设7 个系,水利工程系为其一。

1966 年至1976 年,天津大学水利系又经历了办学混乱及唐山地震等影响,发展受到严重阻碍。之后,天津大学采取了一系列措施使得学校秩序终于稳定,各项工作走上了正轨。至1980 年,水利工程系下设水利水电工程建筑、港口建筑及海洋石油建筑工程3 个专业,8 个教研室,并设有水工建筑物、水港、水力学、土力、地质、水利施工、水能利用及流体力学8 个实验室及1 个水利馆。

至1985 年底,天津大学水利工程系下设水利水电工程建筑专业和港口及航道工程专业。

1987 年,天津大学水利系更名为水资源与港湾工程系。

1997 年9 月,水资源与港湾工程系、土木工程系及船舶与海洋工程系合并成立天津大学建筑工程学院。目前,建筑工程学院包含水利水电工程、土木工程、港口工程、海洋工程、船舶工程、国际航运工程等6 个系,培养了大批水利相关人才。至今,北洋大学– 天津大学水利学科发展已125 年,从未间断,为我国最悠久的水利学科之一。

3 北洋水利教师本土化

1928 年以前的北洋水利学科,不仅走在了国立大学的前头,而且名师荟萃。自天津北洋西学堂建立之初,不仅教材均选用外文原版,教学设备也全部自国外进口,且70%以上教员为外国人,其中大多出自水利名校美国康奈尔大学,加之学校建设和发展以美国大学为蓝本,以康奈尔为模式,特别注重办学质量,教学水平很高,故当时的北洋大学亦被称作“东方康奈尔”。此后20 余年,北洋水利逐步实现了教师本土化,曾任南京航空学院空气动力学系主任的北洋大学知名校友戴昌晖先生(1919 — 2005) 曾有诗云:“张冯巩李传四代,音容亮节长忆中”,说的便是北洋水利四代师生张玉昆、冯熙敏、巩广文以及李书田同堂而教,是谓学界美谈。四代师生的同堂而教,使得北洋的学术传统得以很好地传承,为北洋水利学科的快速发展奠定了坚实的基础。

1927 年,一位对于北洋大学水利学科有着重要影响的土木工程学家,桥梁专家,工程教育家——茅以升开始加入北洋大学任专职教授,主讲桥梁力学、结构力学等课程。在一年前,负责教授结构学的美国专家阿罗克(O. Rouke) 合同期满。李书田便向刘仙洲老校长(1890 — 1975) 推荐了茅以升接替结构工程教授一职[2]。然而,茅以升因故只能兼职。他因为酷爱教学,且在北洋大学的教学方式相当独特,如果学生能以难题让其无法答复,则该学生就是满分。此举很受北洋土木(水利) 学生的欢迎,不仅本届,上届学生也时常前来补习。对这种教学方式,著名教育家陶行知(1891 — 1946) 曾赞扬到:“‘学生考先生’ 的方法,推陈出新,创我国教学之先例。”1928年底,茅以升念及北洋大学(当时名为北平大学第二工学院) 现状,临危受命,任北平大学第二工学院院长(1928 — 1930)。1929 年,一场大火烧了学校教学大楼,楼内不仅水利相关设备,所有设施全部被毁。茅以升院长为重建教学大楼,四处奔波。1930 年,老校长卸任。两年后,应李书田先生之邀,他再次执教北洋,仍为土木(水利)学生教授结构工程。1933 年,先生又担任了全国经济委员会水利处处长一职。直到抗日战争胜利后,1946 年初,北洋大学在天津复校。同年6 月“北洋大学筹备委员会” 成立,茅以升任委员兼秘书,后其经推荐成为北洋大学校长(1946—1948),但因当时修复钱塘江大桥任务,未能到任。后由张含英先生继任。

北洋工学院时期(1928 — 1937),李书田接任院长,聘请了一大批造诣颇深的专家学者任教北洋,如高步昆(1898 — 1966) 任土木工程系主任;李赋都(1903 — 1984)、徐世大任河海工程教授;高镜莹任测量学讲师;王华棠(1903—1991)担任水利工程讲师;涂允成(1903 — 1969) 任水利及卫生工程教授;邓曰谟(1896 — 1983) 担任北洋工学院水力机及材料试验教授;何之泰(1902 — 1970) 教授灌溉工程;张国藩(1905 — 1975) 负责讲授水力学实验。总之,北洋大学水利学科延续了北洋“从教授的自由流动到教授治校” 的学术传统。图3 为1931 年北洋大学教职员合影,蔡远泽、张玉昆、巩广文、魏寿昆及邓曰谟等名师均在其中。

4 中国第一部正式出版的《水力学》

刘仙洲老校长曾指出,若中国教员教授中国学生一直沿用外文课本,我国学术永无独立之期。而教师逐渐本土化使得教材的本土化更加迫在眉睫。

图3 1931 年北洋大学教职员合影

早在20 世纪初,中国现代水利先驱北洋大学名誉教授李仪祉先生就已经开始编写中文教材了,他是水利教材本土化的先行者。而对于“水利” 一词最先进行科学定义、使“水力学”最早成文成卷者为张含英老校长[3]。他彼时定义“水利科学是研究水利措施与水利及其周围自然和社会经济条件的相互关系、水利工程建设与管理及专门技术的科学。水利基础科学主要研究水利措施与水及其周围自然条件—— 河流、土地、地层等的相互关系及其变化规律。”

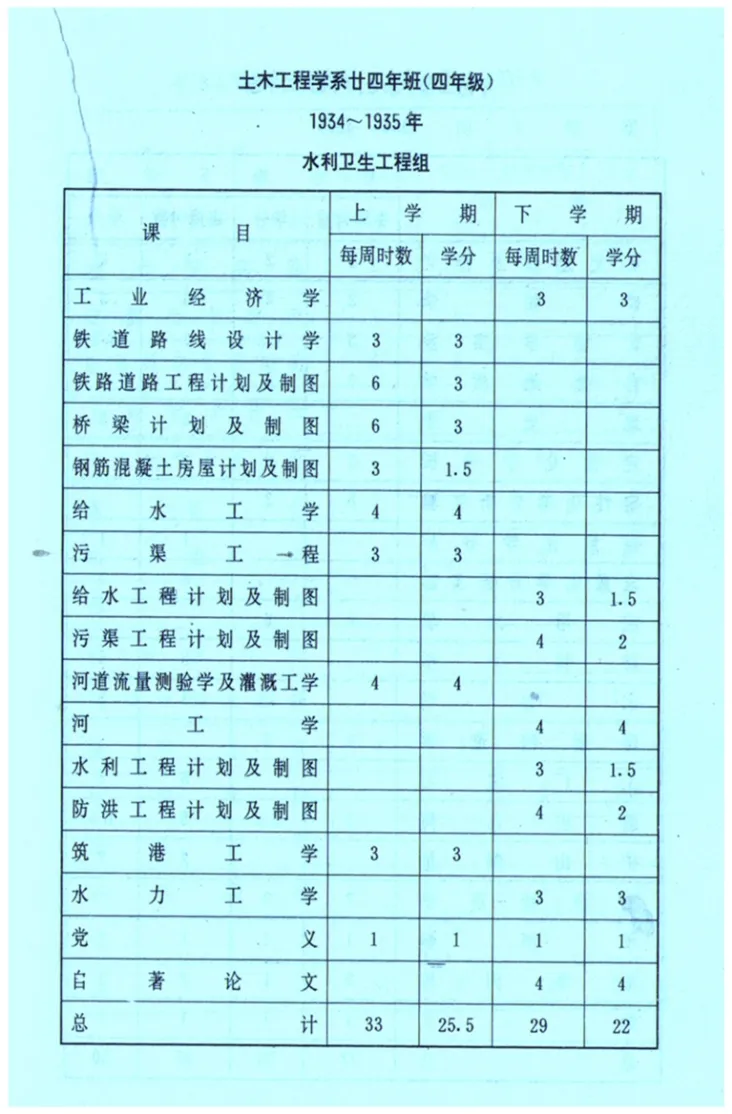

1925 年,李书田和张含英从美国康奈尔大学毕业后回国。1932 年9 月,李书田邀请时任华北水利委员会课长(主管文书) 的校友张含英执教北洋,负责教授“水力学”。任教期间,张含英发现,近年来中国水利事业蓬勃发展,却缺乏一部能够较好地讲述水力学的书本供投身水利者研习,而水力学乃现代水利科学的基础,这实在是“中华水利界之大耻也”。是时,他在华北水利委员会中虽有职位,却无实事可做。于是,他博览水利资料,将其在北洋用心准备的讲稿整理成书,并交付商务印书馆出版[5]。1938 年,该书正式出版,为中国首本正式出版的《水力学》。图4(a) 为张含英著《水力学》[6];图4(b) 为1936年7 月7 日,张含英写给曾经任商务印书馆编译所所长王云五的一封信,此信中所言的即是商务印书馆出版《水力学》一事。李仪祉和李书田都曾教授过“水力学”,深知这部书意义,后便推荐《水力学》作为《大学丛书》出版,李书田为该丛书50 余编委之一,其他编委还有李四光、蔡元培、胡适、冯友兰等。

图4

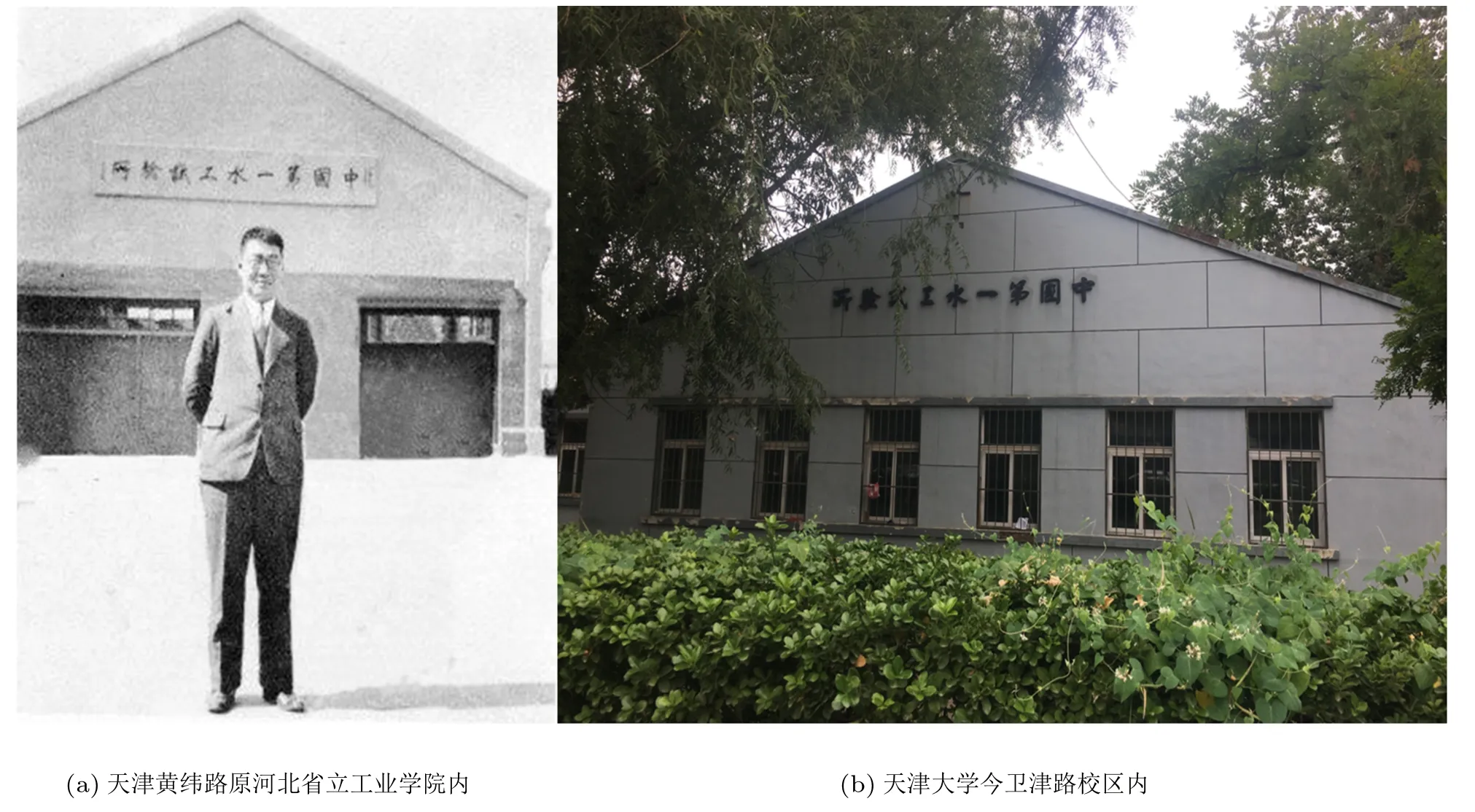

5 中国第一水工试验所

水工试验是由德国水利学家于19 世纪末首创的。世界上第一个水工试验所也是由德国科学家恩格斯(H. Engels) 在德累斯顿大学创立,此后,欧美水工试验所的建立随之兴起。北洋大学虽然在1904年建有水力学及“水力机”试验室,但设备多来自美国。美国水利学家费礼门(Freeman) 博士曾当面对李书田说明“世界上唯有水工试验所可以给出一千倍之大利息”。这是因为先进行水工模型试验,可以提前暴露设计缺陷和问题,从而在工程进行前将其修正。而近代中国水利问题既多且繁,且水利问题的研究主要依靠经验,缺乏科学实验手段。而当时东西方水利专家们治理黄河、淮河策略迥异,常常争论不下。这激起了中国水利学家们对于水工试验所的渴望。李仪祉和李书田都曾参观过德国的水工试验所。于是,他们积极倡导创建中国第一水工试验所[7]。1928 年9 月,华北水利委员会成立初,李仪祉(委员长)和李书田(秘书长)当即提出“以庚子赔款(荷兰退还) 筹建河工试验所”,然而此提议未获当时国民政府支持。1929 年,华北水利委员会牵头,计划与北洋工学院及北平研究院合办华北水工试验所,不久再次因经费问题作罢。在此无经费、无场地的情况下,中国的现代水利科学研究机构的建设举步维艰。事实上,期间河北省立工业学院曾表达出为经费和选址提供帮助的意愿,然而当时的华北水利委员会并未做出回应。1930 年,华北水利委员会决定由李赋都先生(1903 — 1984,北洋教授) 主持建立一个临时的“水工所”。1931 年,老校长茅以升、李书田等土木水利专家共同创立中国水利工程学会(中国水利学会前身),茅以升、张含英等9 人任理事,李仪祉任会长,李书田任副会长,并开始加大了水工试验所的筹建力度。1932 年,李赋都先生制定建设水工试验所的详细计划。李书田接任北洋工学院院长后,四处奔波,多方努力下促成了北洋工学院、黄河水利委员会、华北水利委员会以及河北省立工业学院等全国10 余家学术和水利机关,于1933 年10月1 日在河北省立工业学院内成立了中国第一水工试验所董事会,董事来自各流域委员会和国内最有影响的水利机构,以及当时国内著名的水利专家。同时华北水工试验所更名为中国第一水工试验所,由李书田主持建设,并于1935 年11 月落成,李赋都为第一任所长(图5(a))。

1935 年11 月12 日(孙中山先生诞辰纪念日),中国第一水工试验所落成,同时进行官厅水库大坝消力池的第一放水试验。当时最具影响的《晨报》称“全国惟一设备,东亚独步,来宾到百余,试验效果佳。”《申报》称其“为全国惟一水利试验机关”[7]。

中国第一水工试验所的落成及放水试验在我国的水利史上具有里程碑式的意义。如果说两年前茅以升任全国经济委员会水利处处长后,统一全国水利行政、确立全国水利管理思想及组织体系,为我国的水利事业向现代过渡提供了制度上的保障[8],那么中国第一水工试验所是中国近代以来第一个现代水利科研机构,它标志着我国水利行业的研究不再以经验为主导,而是有了科学合理的试验手段。

1949 年9 月,中国第一水工试验所更名为“天津水工试验所”,由北洋大学与华北水利委员会共管,郑兆珍(1910—1969)任所长,北洋水利系主任常锡厚(1911 — 2004) 以及教师魏寿昆(1907 — 2014)、魏颐年(1928 — 2019) 在所内兼职。1953 年更名为“水利部天津水工试验所”。后北洋大学更名为“天津大学”,水工试验所北洋大学部分也迁入了新建的天津大学水利馆,而水工试验所余下部分均属水利部天津水工试验所。1954 年,水利部天津水工试验所被洪水淹没,因此所有人及设备也都暂时寄居天津大学水利馆。1956 年,该部分又调往北京,由几家单位合作成立了北京水科院(今中国水利水电科学研究院)[9]。

图5 不同时期中国第一水工试验所外貌

6 天津大学水利馆

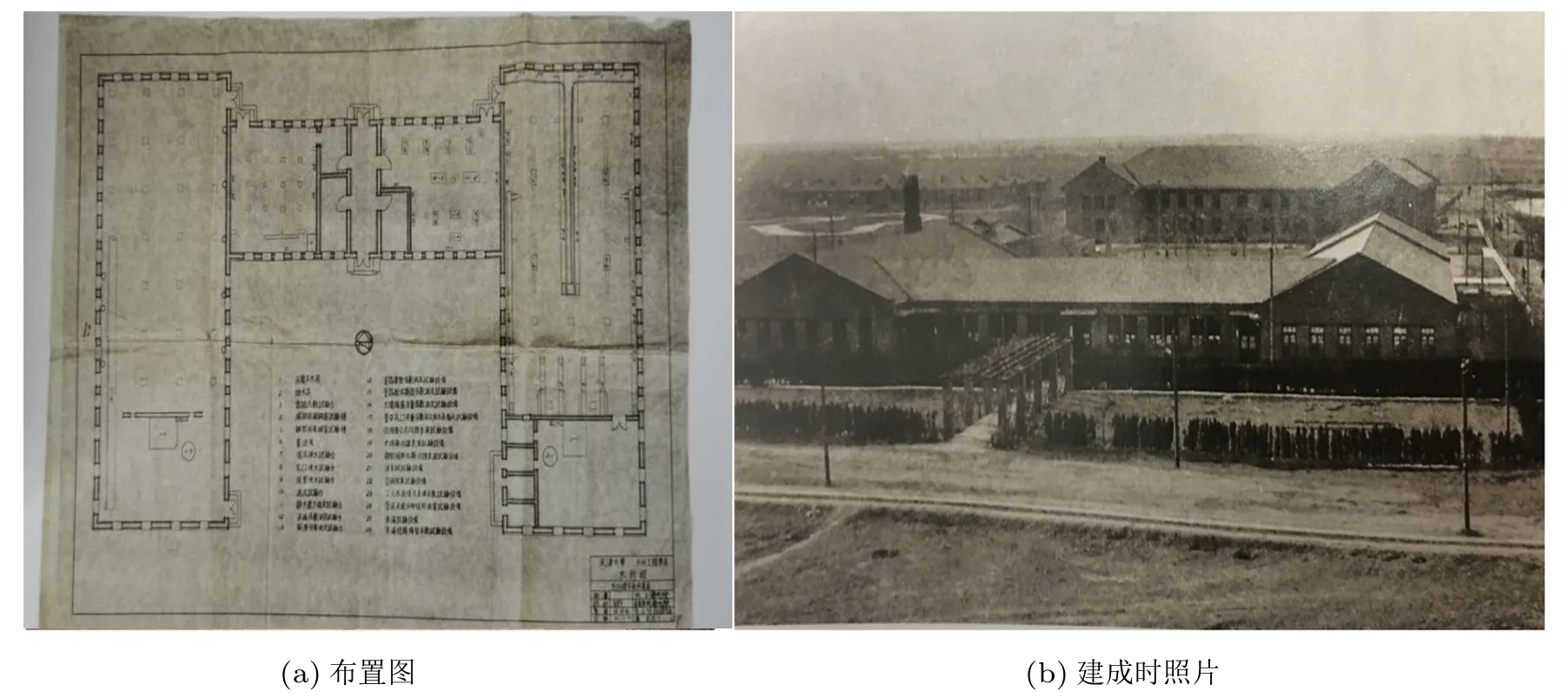

1952 年,天津大学魏颐年、娄瑞清、胡恩生、宋礽、王尚毅及盛志超等教师开始负责水利馆的建设工作。图6(a) 即为水利馆的布置图。图中南建筑中厅为水港模型实验室、东厅为水工模型实验室、西厅为水能模型实验室;北建筑东厅为水力学实验室、西厅为水工模型实验室[6],总建筑面积约2500 平方米。此外,几位教师还在馆内设计修建了蓄水池以解决用水问题[6]。1956 年,水利馆正式建成并使用。期间,1954 年,经协商同意,水利馆接纳了水利部天津水工试验所。图6(b) 为彼时水利馆建成时的照片。

天津大学水利馆倍受中央重视[3]。毛泽东以及邓小平等党和国家领导人都曾视察过,周恩来总理在1957 — 1959 年两年内莅临两次。图7 为1959年5 月28 日原天津大学党委书记贾震(左,1909 —1993) 和原天津大学校长张国藩(右,曾任水利学实验教授) 陪同周恩来总理参观水利馆时的照片。

随着天津大学新校区启用,天津大学在北洋园校区内又新建成了水利馆(图8)。

图6 天津大学水利馆[6]

图7 周恩来总理莅临指导

图8 天津大学北洋园校区新建的水利馆

7 北洋水利系杰出校友及名师

茅以升(1896 — 1989),中国科学院院士,著名桥梁及水利专家。1916 年毕业于唐山工业专门学校,次年获得美国康奈尔大学硕士学位。1919 年获得美国卡耐基梅隆大学博士学位。1920 年回国。中国水利工程学会的发起人之一、中央水工试验所建设的推动者、河海工科大学首任校长、北洋工学院院长。统一了全国水政,为我国水利事业的现代化做出了重大贡献。设计建造了钱塘江大桥和武汉长江大桥。

曾养甫(1898—1969),中国土木水利(交通)建设之父。1923 年毕业于北洋大学,后在美国匹兹堡大学深造。1925 年回国,被称为“孙中山建国方略实践第一人”。上海真茹国际电台的创始人,开创了中国通讯事业先河。还督办修筑“滇缅” 国际公路。参与创办了香港南华学院。

李书田(1900 — 1988),著名水利学家,中国近现代水利科学的先驱。1923 年毕业于北洋大学土木系。1926 年,美国康奈尔大学博士毕业。1931 年,中国水利工程学会初立,担任副会长。他发起筹建水工试验所,并于1935 年建成了中国第一水工试验所。李书田任北洋工学院院长期间,于1933 年建立了中国国立大学的首批水利专业和水利系,是北洋水利专业的开门立户之人[2]。此外,执掌北洋工学院时期首开我国研究生教育之先河。还创办了西昌技艺专科学校、贵州农工学院(今贵州大学)。为我国的水利教育及水利科研的发展付出了大量心血。晚年,又创办了世界开明大学和李氏科学研究院。他的外孙朱棣文获1997 年诺贝尔物理学奖。

张含英 (1900 — 2002),新中国水利首席专家。1918 年考入北洋大学。1924 年毕业于美国伊利诺大学,获得土木工程学士学位。1925 年,于美国康奈尔大学获得硕士学位。后历任华北水利委员会课长、黄河水利委员会总工程师。1931 年,创建中国水利工程学会,后提出中国水利工程学会不能局限于工程,遂改称中国水利学会。建国后,又出任中华人民共和国水利部副部长。最先对水利进行科学定义,编写了中国第一本正式的《水力学》。他长期从事治理黄河事业,出版了大量治理黄河著作。

赵今声(1903 — 2000),水道及港口水工建筑专业创始人。北洋大学预科毕业,并于1926 年在香港大学土木工程系获工学学士学位。1930 年,任东北大学土木工程系助教。而后历任河北省立工业学院市政水利工程系讲师、西北工学院土木系教授等。对我国回淤处理及淤积处理技术的发展起到了重要推动作用。

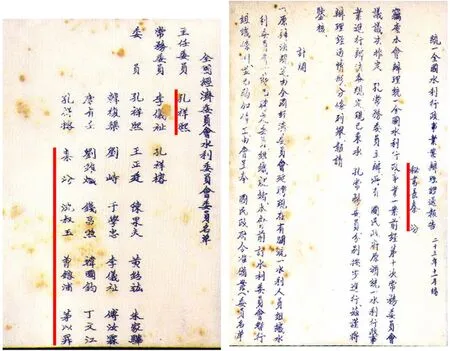

秦汾(1887 — 1973),水利专家。1903 年考入北洋大学土木学门,两年后留学美国,获得美国哈佛大学天文数学硕士学位。归国后从事高等教育,北京大学教授。1934 年,任全国经济委员会水利委员会秘书长,掌全国水利(图9)。

图9 彼时全国经济委员会水利委员会委员名单

李仪祉(1882 — 1938),著名水利学家和教育家,我国现代水利建设的先驱,历史治水名人。1915年毕业于德国柏林皇家工程大学,并获得“特许工程师” 称号。1928 年任华北水利委员会委员长,且受聘为北洋工学院名誉教授。李仪祉长期任水利要职,被誉为“中国由古代科学技术进入现代科学技术治河的引路人”。他主张治理黄河要上中下游并重,防洪、航运、灌溉和水电兼顾。亲自主持建设陕西“泾”、“渭”、“洛”、“梅” 四大惠渠,树立起我国现代灌溉工程样板。

林平一(1897 — 1979),著名水利专家、水文专家,我国近代治理淮河的先驱者之一。1923 年毕业于北洋大学。1925 年于美国爱俄华大学获水利硕士学位。1928 年回国后长期从事水利工作,曾任国立中央大学教授、导淮委员会总工程师、淮河工程局局长及北京水利水电科学研究院一级工程师。参与主持制定了导淮规划和多项治淮工程设计,负责完成了綦江、乌江、赤水河水道的整治工作。著有《小汇水面积暴雨径流计算法》。

杜镇福(1914 — 2001),天津大学教授、水利系主任。1938 年毕业于北洋工学院土木系水利组。毕业后随张含英赴桂林任扬子江水利委员会湘桂水道工程处工程员。后又于西北工学院和国立黄河流域水利工程专科学校任教。1946 年于科罗拉多州大学获得硕士学位。次年,回北洋大学任教授,组建了天津大学水利系高速水流研究室。

刘德润(1907 — 1994),著名水利专家。1932 年毕业于国立北洋工学院。1934 年至1937 年留美依阿华大学,并获得硕士和博士学位。毕业后回国报效国家水利事业。曾任北洋大学教授、西北工学院教授和黄河水利专科学校校长。1958 年黄河特大洪水,众专家意见不一,周恩来采用其建议,历时7 天战胜了洪水。先后主编《中国农业百科全书·水利卷》、《中国大百科全书·水利卷》和《中国水利百科全书》等。

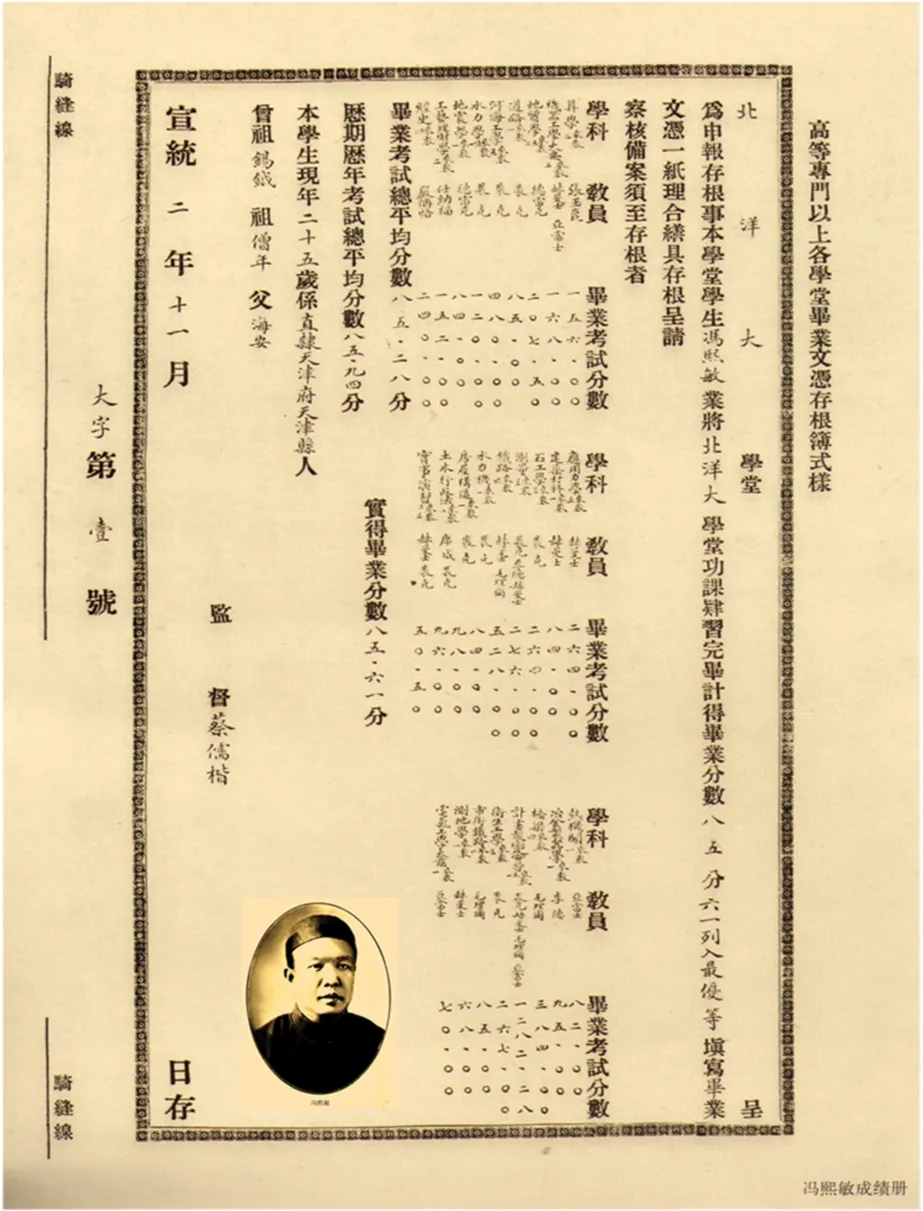

冯熙敏(1886 — 1964),中国最早学习现代水利科学先驱,也是中国测绘学的奠基人。北洋大学第13 任校长冯熙运之弟。1910 年以第一名的成绩于北洋大学获得学士学位(图10)。后终生执教北洋。

图10 冯熙敏毕业文凭

徐世大(1895 — 1974),水利专家。1917 年毕业于北洋大学土木科。1920 年,美国康奈尔大学水利及卫生工程专业毕业,并获得硕士学位。回国后,任教于唐山工学院、北洋大学以及工商学院。1932 年任华北水利委员会常务委员兼技术长。他对天津水利与气象多有研究。

陶述曾(1896—1993),土木工程专家。1918 年,北洋大学预科毕业。历任河南大学土木工程系教授、武汉大学土木系教授。长期致力于水利、河港及交通工程建设,对长江、黄河防洪和水利建设做出了突出成绩。

谭真(1899 — 1976),筑港工程和航道专家,中国筑港工程的奠基人之一。1917 年,交通大学唐山工程学院(今西南交通大学) 土木系毕业。1919 年,于美国麻省理工学院获得硕士学位。先后任教于北洋大学、河北工学院、唐山交大和天津工商大学。在港口建设以及航道治理的研究方面做了大量工作,开创了穿针引线法及钢桩冲捣法。

高镜莹(1901 — 1995),水利专家,中国水利技术管理的奠基人。1922 年毕业于清华学校(今清华大学)。1925 年获美国密歇根大学工程硕士学位。同年回国,先后任教于北洋大学、河北工学院、东北大学以及天津工商学院。一生在教育、海河流域治理与水利技术管理方面做出了巨大贡献。

周宗莲(1910 —?)毕业于国立北洋大学,获得学士学位。后获得英国曼彻斯特大学博士学位,被聘为德国普鲁士水工研究所研究员。回国后,从事大量水利教育工作,曾任国立北洋工学院土木工程系主任、以及国立西北工学院水利系主任等。他在拱坝、湖南水利、长江和洞庭湖的关系和论理对策等方面做出了重要的科研成果[10]。

曹楚生(1926 — 2017),著名水利学家、中国工程设计大师、中国工程院院士。1948 年7 月毕业于上海交通大学土木系,并留校任教。曾任天津大学教授,对水利水电持续向计算机辅助设计、虚拟仿真计算、风险分析方面进行研究,并在开展风险设计改进优化设计等方面取得重大进展。

周恒(1929 — ),中国科学院院士,著名流体力学家。1950 年毕业于天津大学水利系,后留校任助教。1955 年,晋升讲师,不久发表了一篇“最优控制”方面的文章,引起了老一辈科学家的关注。后经钱学森同意,每周3 天去往中国科学院自动化研究所在钱学森亲自指导下进行科学研究,为我国流体力学,尤其是流动稳定性“弱非线性理论”等做出了重要贡献。

余元君(1972 — 2019),水利专家。1994 年7月,毕业于天津大学水利水电工程建筑专业,先后在湖南省水电设计院、省洞庭湖水利工程管理局工作。2013 年12 月,任湖南省洞庭湖水利工程管理局总工程师。2019 年1 月19 日,他在岳阳现场办公时因公殉职。余元君一生致力于洞庭湖治理工作,中宣部追授他“时代楷模” 称号,后被授予“最美奋斗者” 荣誉称号。

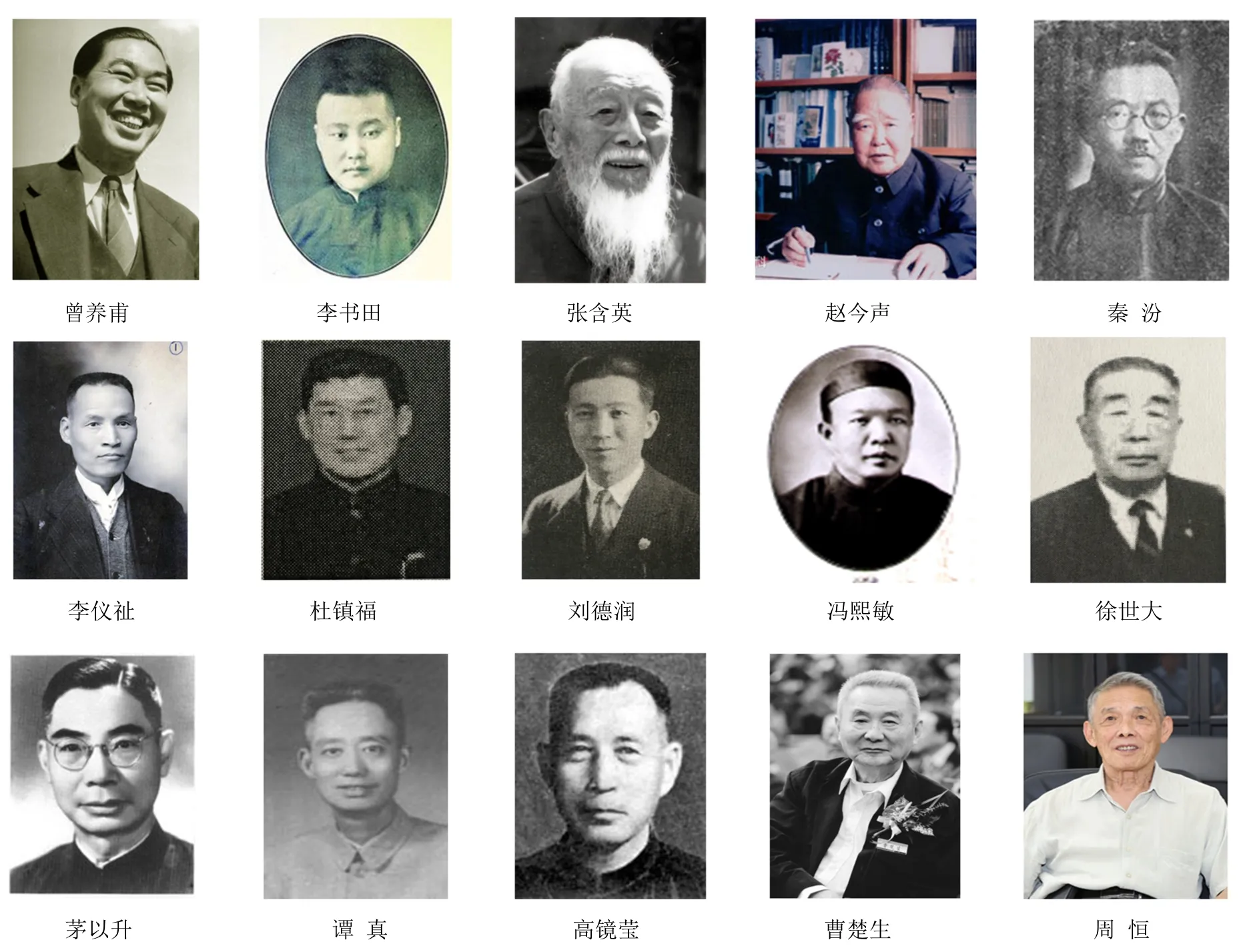

图11 为北洋水利部分名师和杰出校友的照片。

图11 北洋大学水利部分名师及杰出校友

8 结语

本文基于史实,对北洋大学水利系的发展进行了简要的梳理,并扼要地回顾了那些年,北洋大学水利系和水利学科那些事儿,那些人。具体讲述了水利学科的历史沿革、水力学教科书的出版、中国第一水工试验所的前世今生、水利馆以及北洋水利部分名师和杰出校友等内容。因篇幅有限,主要叙写了茅以升、李书田和张含英等几位校长的相关故事,提及的校友也仅为北洋大学水利系校友中极少的一部分,仍有大量为我国水利事业奋斗终生、为我国水利教育事业呕心沥血的师长和校友未做介绍,是为局限。

致谢本文撰写过程中得到了天津大学崔广涛教授、王振东教授、白玉川教授和档案馆韩宝志馆长的指导;部分历史资料来自天津大学档案馆和校史博物馆;部分照片摘自网络,仅作为科普教育使用,一并致谢。