女性主义对民国时期上海女性婚礼服的影响

2020-10-27谢梦彬邢乐王蕾

谢梦彬 邢乐 王蕾

摘要: 20世纪初,西方女性主义的引入诱发了一系列社会变革,对女性的思想意识与穿着装扮产生深远影响。文章从社会学角度宏观考量女性主义对民国时期上海女性婚礼服的影响:在女性主义的影响下,上海女性婚礼服的穿着装扮发生显著的变化,呈现出新的婚姻形象;伴随妇女解放运动的深入发展,“男主外女主内”的旧式社会结构逐渐被撼动,以女性为主体的消费经济随之崛起,女性美逐渐得到认可,并形成社会共识,推动了女性婚礼服的发展。探究女性主义对女性婚礼服的影响是一种超越审美表征的理性思考,可为后续对民国时期上海女性婚礼服的研究提供理论参考。

关键词: 女性主义;女性婚礼服;民国时期;妇女解放运动;上海

中图分类号: TS941.717

文献标志码: B

文章编号: 10017003(2020)09010806

引用页码: 091206

DOI: 10.3969/j.issn.1001-7003.2020.09.019(篇序)

Influence of feminism on womens wedding dress in the Republic of China

XIE Mengbina, XING Lea, WANG Leib

(a.School of Design; b.Jiangsu Research Base of Intangible Cultural Heritage, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

Abstract:

In the early 20th century, the introduction of western feminism induced a series of social changes, which had a profound impact on womens ideology and dressing. From the perspective of sociology, this paper studies the influence of feminism on womens wedding dresses in Shanghai during the period of the Republic of China. Under the influence of feminism, womens wedding dresses in Shanghai changed significantly, showing a new marriage image. With the in-depth development of womens liberation movement, the old social structure of "men in charge of working world and women in charge of housekeeping" was gradually shaken. With the rise of the consumer economy in which women were the subjects, womens beauty was gradually recognized and formed a social consensus, which promoted the development of womens wedding dresses. To explore the influence of feminism on womens wedding dresses is a kind of rational thinking beyond aesthetic representation, which can provide theoretical reference for the follow-up study of womens wedding dresses in Shanghai during the period of the Republic of China.

Key words:

feminism; womens wedding dresses; the period of the Republic of China; womens liberation movements; Shanghai

收稿日期: 20200128;

修回日期: 20200807

基金项目: 教育部人文社科青年基金项目(18YJC760105);江苏省教育厅哲学社会科学研究基金项目(2017SJB0801);江南大学自主科研项目(JUSRP11869)

作者简介: 谢梦彬(1994),女,硕士研究生,研究方向为服飾文化。通信作者:王蕾,副教授,351109399@qq.com。

民国时期中西方文化交融、新旧冲击,中国社会在各个层面发生重大转型,是封建社会向现代社会过渡的时期。这一时期的女性服饰受西方文明的影响呈现出前所未有的繁荣,女性婚礼服的变革超越了其本身的物质形态,成为连接女性主义思想和文化的社会符号。女性主义(feminism,又译女权主义)作为一种理论与实践,包括男女平等的信念及一种社会变革的意识形态,旨在消除对妇女及其他受压迫社会群体在经济、社会及政治上的歧视[1]。西方的女性主义思潮早在20世纪初就已传播到中国,新文化运动时期,一批先进的知识分子通过译介西方女性主义著作将女性主义理论引入中国,激活了沉睡已久的中国女性意识,西方女性取得的成就极大地鼓舞了中国女性主义者的斗志,为中国妇女解放运动创造了条件,成为影响社会变革和女性婚礼服发展的重要因素。

现今国内学者对女性婚礼服的研究多集中在中国传统婚服的演变脉络[2]、服饰形制[3]、变革成因[4]等方面,对女性主义的研究多集中在从社会学角度研究女性的身份构建[5-6],历史学角度探究中西女性主义的发展及异同[7],文化角度中开展女性主义文学研究[8],少有将二者结合的论述。本研究从社会学视角下宏观考量女性主义与民国时期上海女性婚礼服的内在联系,根据女性婚礼服的演变发展,从显性和隐性两个方面剖析女性主义对民国时期上海女性婚礼服的影响,是针对女性婚礼服的一种跨越审美表象的理性思考,为后续对民国时期女性婚礼服的研究提供理论参考。

1 民国时期上海女性婚礼服

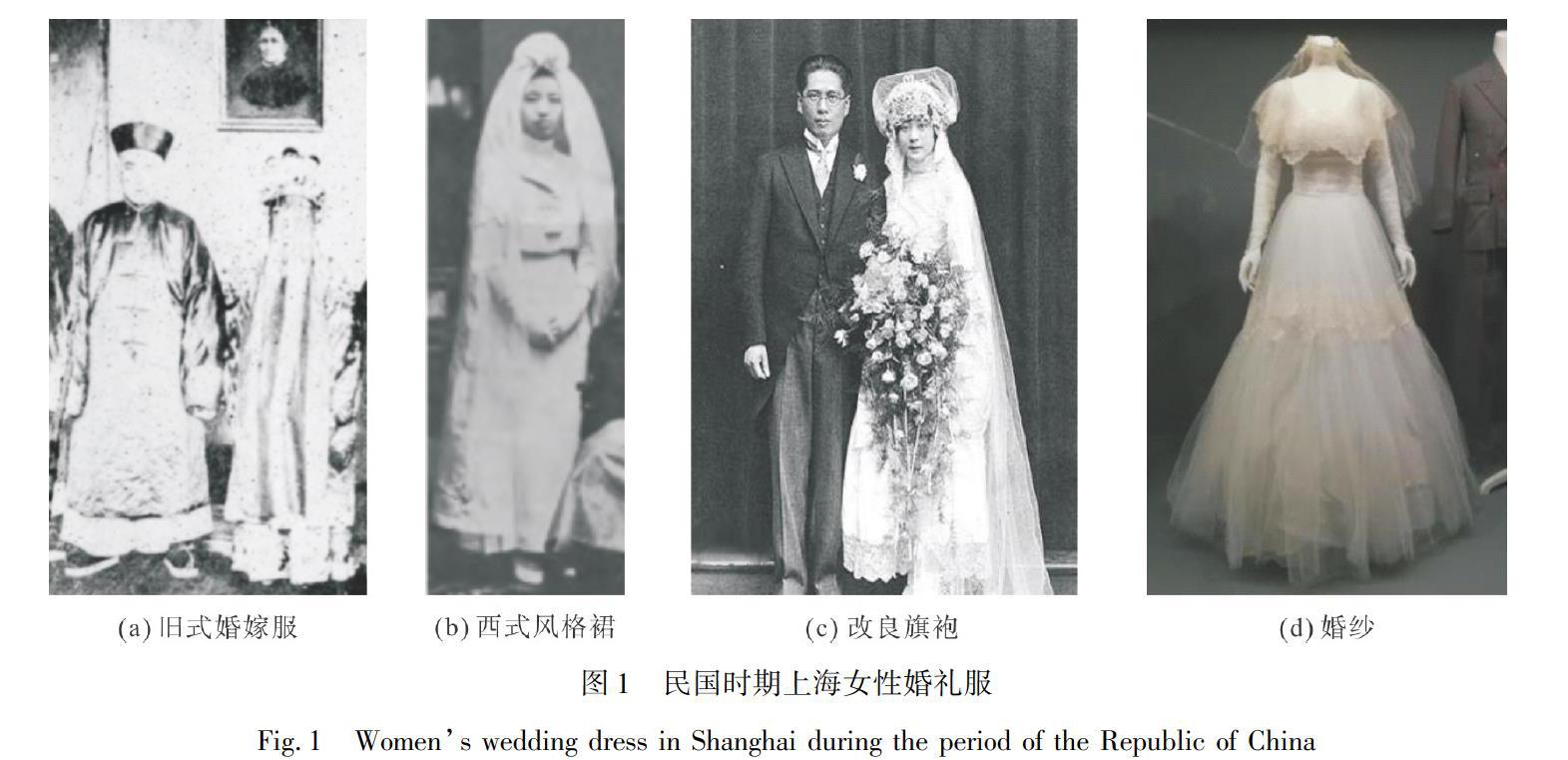

20世纪初上海女性婚礼服多延续清代服制,以旧式婚嫁服饰为主(图1(a)[9]),衫/袄与马面裙搭配的上衣下裙为主要搭配,首服主要为兜勒、珠花与鬓花,服饰配件以绣花鞋和云间为主流搭配[10]。随着“文明结婚”形式的出现,有别于“传统婚服”的“文明婚服”率先出现于上海,相对简化的套裙和西式风格裙搭配头纱、手捧花的造型(图1(b)[11])成为时尚。这一时期的服装整体风格相对保守,服装形制、首服及服装配件与旧式婚嫁服有异曲同工之处。其中,上衣下裙形制的套裙将身体除面部以外几乎全部包裹起来,首服的头巾-花球搭配、高耸的花冠与传统凤冠形式相似。1907年《上海女子世界》刊登了关于文明婚礼的消息,称“摒除一切旧俗,参用文明规则,新郎新娘,皆服西装”,初步实现由传统婚礼服向西化婚礼服的转变和跨越。1919年“五四运动”以后,女性主义思潮的介入与社会风气的开化,女性思想得到进一步解放,婚礼服作为女性思想的物化表现形式也取得了较大的发展。20年代中后期出现以中式领搭配拖裾的改良旗袍样式的婚礼服(图1(c)[12]),连体式服装形式逐渐取代上衣下裳形式成为女性婚礼服的主流样式,服装风格逐渐由相对保守向开放过渡,西式装袖取代连身袖成为主要款式,腰身随省道的出现渐趋收紧,女性的身材曲线开始得到凸显,配饰及服装装饰的西式风格得到进一步的强化。20世纪30、40年代,婚纱(图1(d))、礼服和西式连衣裙逐渐成为上海开风气之先女性的婚礼服,开放的服装风格特征较为明显。

由于各地经济、思想、文化等发展不均导致女性婚礼服产生地域、城乡差异化发展,出现婚礼服上海效仿西洋、内地效仿上海、乡村效仿城市的现象。其中,以上海为代表的大都市与内陆地区女性婚礼服差异明显,上海受西风影响较早,依靠其优越的地理位置成为当时中国乃至远东最大的时装中心,巴黎的时髦服饰,三四个月后就会流行到上海,上海人的“一衣一扣,一鞋一袜,足以影响全国,即便是南京、苏州、北京也昂首以瞻”[13]。上海新潮、时髦的女性婚礼服成为各地模仿的范本。相比之下如安徽、四川等内陆地区,受西风影响较小,女性婚礼服传统继承性更为明显,多为袄裙等旧式装束。在四川纳溪,清末民初时的新娘依旧沿袭旧礼,身穿吉服,头戴珠翠,盖红方巾,而至20世纪30年代以后,便出现了新娘身披白纱,穿长裙的情形[14]。女性婚服在上海的城市和乡村差异也较为显著,20、30年代的上海充斥着各种文明婚服和西式礼服,从服饰到配饰、服装装饰都呈现明显的西化倾向,而当时处于乡村的浦东女性仍沿用旧式婚俗与凤冠霞帔、上袄下裙的装束,偶有袄裙搭配头纱的现象,必多是受上海城市的影响。

2 女性主义对民国时期上海女性婚礼服的显性影响

20世纪初,先进的知识分子通过译介西方著作将女性主义理论引入中国,女性主义作为追求两性关系平等的一系列理论与实践,激活了沉睡已久的中国女性意识,为女性冲破传统束缚实现妇女解放提供了思想指导与行动指南,成为推动女性婚礼服发展的重要力量。在女性主义影响下,女性婚礼服在穿着装扮上发生了显著的变化,女性特质逐渐明朗,个性化表达更为突出,女性呈现出新的婚姻形象。

2.1 女性婚礼服穿着装扮的变迁

在女性主义的影响下,民国政府颁布的一系列法令和杂志报纸对国内外女性婚礼服饰的介绍,推动了上海女性婚礼服穿着装扮的变迁。在这一变化过程中,女性婚礼服的服装形制、风格特征发生显著的变化,女性特质逐渐明朗并成为女性婚服的典型特征。

伴随女性主义的传入,中国妇女解放运动声势浩大并引起了强烈的社会反响。在女界的强烈要求下民国政府采取了一系列措施,1912年民国政府颁布了第一个正式的服饰法令——《服制》,提出将“西式服装作为中国的礼服”[15],推动了女性婚礼服的西化进程;在1935年新生活运动中,上海市政府多次举办集体婚礼,并将西化、前卫的婚姻观念与婚礼仪式推向大众[16],掀起了女性穿西式婚礼服结婚的热潮。女性报刊刊登了大量国内外关于婚礼仪式和婚礼服饰的介绍与报道,诸如《妇女杂志(上海)》《良友》《玲珑》等都开设了服装栏目,不定期对国内外时装、名人影星装扮进行报道,成为推动中国女性婚礼服发展的重要力量。

从服装发展的形式上看,民国时期上海女性婚礼服饰经历了从由繁至简,由宽至窄,由平至曲,由传统到现代的转变,服装风格由保守向开放发展,每一发展阶段都形成代表性、制式化的婚服搭配:民初的“文明婚服”,20年代的改良旗袍,30、40年代的婚紗和礼服;从女性气质表达上看,女性婚礼服中的女性特质逐渐显现并成为女性婚服的显著特征。民初的旗袍式婚服,宽衣博袖,宽大的衣身掩盖了女性的生理特征,呈现出明显的去女性化特点,很大一部分原因是受女性主义的影响,女性通过对男性长袍装束的模仿掩盖男女的生理差异,以求男女权利的平等。正如张爱玲在《更衣记》中记载的,“初兴的旗袍是严冷方正的,具有清教徒的风格”,原因多为女性“初受西方文化的熏陶,醉心于男女平权之说,她们排斥女性化的一切”[17]。30、40年代,女性开始有意地区分男女性别差异,通过服饰表达对美的追求、传递自身性别特质的魅力。西式婚纱和礼服逐渐盛行,收腰大摆造型进一步显示了女性的身材曲线,各种荷叶造型、花朵装饰和精致的网纱、蕾丝面料,既表达了女性对美的追求,同时也透露出女性的温和柔美的特质。

2.2 新式婚姻形象的建构

女性主義在中国的发展,必然会根据中国的社会状况提出新的问题。在西方女性主义思潮的影响下,中国女性反观自身,意识到自身的婚姻受缚于传统社会文化的建构,婚姻关系与家庭关系的平等应该是女性首当其冲需要占领的阵地,亟须摆脱封建传统的制约,塑造女性的新式婚姻形象。

民国初期,以上海为代表的大城市女性率先扛起打破封建传统婚姻制度的大旗,提出了“婚姻改良”“家庭革命”“婚姻自主”等主张,在妇女运动的催化下取得了显著的效果,变革婚姻制度、婚礼仪式与婚礼服饰成为女性建立新式婚姻形象的途径。在婚配选择上,先进女性开始尝试冲破父母包办的婚姻形式,实现恋爱自由,婚姻自主,“自由恋爱之风在上海兴起,紧跟着的是西式结婚仪式的盛行”[18];在婚礼仪式上,文明婚礼的出现逐渐取代繁琐的旧仪式成为主流,20世纪30年代出现空中婚礼、海上婚礼、公园婚礼等全西式风格的个性化婚礼,有资料记载“简约时尚的西式的婚礼深受年轻人喜爱,尤其是在公园草坪上举行的茶会”[19];在婚礼服饰上,女性开始掌握自主选择权,摒弃复杂的装饰,采用简约的文明婚服。这些变革给封建文化建构下的传统婚姻制度以沉重打击,加速了新式婚俗制度的形成与发展,奠定了女性新式婚姻形象的基础。

社会名流作为先进女性的代表,其示范效应加快了女性新式婚姻形象的构建。上海女学生作为时代急先锋也是先进女性不可或缺的一部分,加之对西方服饰接受程度较高,她们敢为风尚之先,大胆地穿出自己的个性与风格,由此成为女性新式婚姻形象的塑造者与传播者。1927年宋美龄与蒋介石在宋宅行基督教式婚礼,宋美龄头披白纱、身穿丝织礼服、手持白色花束,西化的婚礼仪式和时尚的婚礼服装束为女性新式婚姻形象的建立提供了参考。

3 女性主义对民国时期女性婚礼服的隐性影响

3.1 以女性意识为指导

女性意识是女性做出反应、采取行为的出发点,也是指导女性完成一切有意识行为的思想根据。随着西方女性主义思潮的传入,天赋人权、男女平等的观念被先进的国人所倡导,提出“自由恋爱”“反对包办婚姻”等要求,极大地解放了女性思想,女性的主体意识、性别意识与审美意识得到进一步发展。

在传统社会中,女性对自我的认知与评价深受男性影响,女性的行为之所以受到各种约束、女性服装之所以要赋予复杂的装饰,实际上是从男性的价值观念出发,受到男性道德观、审美标准的制约[20]。在外来文化与女性内在变革的多重刺激下,女性开始意识到女性作为完整的“人”的存在,应该拥有健全的身体、独立的思想与独立的人格,享有与男性相等的社会权利,关注服饰的性别差异、挣脱传统意识束缚下的身体形态成为女性的新追求。审美关系开始出现由“衣”向“人”的主客体转变,强调“衣”为“人”存在,逐渐去除繁冗复杂的装饰,关注人体本身的自然美,追求简洁、实用。20世纪20年代随着女性主义的深入发展,女性对身体美认知程度有了进一步的提高,用服装体现身材曲线为时髦女性所追求,服装也由过去遮盖身体特征和差异向有意识地展露女性身材、凸显女性特征转变。1925年《人体模特儿》一文就对“人体曲线”做了极高的审美评价,“透过人体曲线表现出的是一种生命和流动感,使人的心灵与肉体达到谐和,是精神美与自然美的极致表达”[21]。时至30年代,女性的性别意识与审美意识得到空前发展,以上海为代表的女性更是成为时尚的弄潮儿,将性感风情、凸显身体立体感作为新的审美标准,将女性丰满的胸部、圆润的臀部曲线展现得淋漓尽致,衣着服饰逐渐发展成为女性追求个性、表达自我的一种方式。

女性主义影响下的女性意识与女性审美,是指导女性婚礼服选择、推动婚礼服变化发展的关键因素;上海女性婚礼服的变化也正是女性主体意识、性别意识与审美意识成长的物化见证,是女性表现自我、彰显个性的方式与途径。

3.2 以社会结构为基点

在传统父权社会中,男性被视为社会的主体,女性则以“属性”依附于男性,被排斥在社会之外,禁锢于家庭之中,“男主外女主内”“男尊女卑”的思维范式成为束缚女性发展的枷锁。当女性要摆脱“属性”身份,享有自由、平等和主权时,社会新主体便成了女性的新身份[22]。女性主义从根本上就是要完成女性的本质变革,将女性从男性主导的社会形态中转移到男女平等的理想、和谐社会中,实现男女二元社会结构的构建,为女性发展提供新的生存和发展环境。

在女性主义影响下,中国妇女解放运动蓬勃发展,女性教育、职业等法律权利的获得打破了社会以男性为主体的状况,男主外女主内的不合理社会分工开始改变,传统女性角色逐渐消解,女学生和职业女性数量急剧增加。有资料记载,“据一些学者估算,在民国初至三十年代早年的二十年间,接受过小学、中学、大学教育的女性将近200万人”[23]。留学与高等教育也以较快的步伐发展,女留学生的数量明显增多,“近代留欧、留美、留日的女学生人口总数应当超过一万”[24]。女性教育的发展为女性进入社会工作领域奠定了必要的文化基础。20世纪20年代,以上海为代表的大城市职业女性和产业女工数量增多,女性职业领域拓展迅速,越来越多的知识女性走向教育、医疗、法律、商业、文秘、公共事业、服务业、演艺业等领域的职业。进入30年代,女性开始进入高层次职业领域,上海出现了社会地位较高的女教授、女校长、女银行家、女实业家等女性职位,奠定了女性在社会中的地位与作用。

女性主义成为女性走出家庭迈向社会的思想引导,是实现男女两性二元社会结构建立的催化剂,为女性婚礼服提供了新的生存和发展环境。随着社会对女性包容度、认可度的提高,知识女性与职业女性大幅度增加,女性的社交范围和参与公共空间也随之不断拓展,女性服装向更加精细化发展。不同场合、不同身份对女性外在形象的多样化要求,催生出女性服装种类、风格的多元化。表现在婚礼服上,婚服款式和造型、装饰及风格都发生了显著的变化,西式婚纱或礼服搭配手捧花、高跟鞋成为20世纪30、40年代的流行装扮,女性婚礼服在新的社会结构中呈现出明显的西化特征和西化趋势,对推动自身发展具有重要意义。

3.3 以女性经济为发展动力

随着女性职业的迅速发展和知识女性群体逐渐走向成熟,民国女性在经济上取得的独立为实现其物质消费提供强有力的保障,在社会多元化、时尚化的消费引导下,女性对服装的内在需求进一步扩大,女性服装产业迅速兴起,女装作为商品进入消费市场标志着以女性为消费主体的消费经济正悄然崛起。女性消费经济的崛起加速了女性服饰的更新换代,成为推动女性婚礼服变革的直接动力。

民国时期西式服装的大量涌入,带动了上海服装业的蓬勃发展,“五四运动”前后百货店、服装店高楼林立,上海公司为投女性所好率先开设了专卖女性服饰的“女色部”,女性用品一应俱全,款式别出心裁,精致时尚,深得女性喜爱。1913年,上海南京路出现了惠罗公司,其号称经营环球百货。1917年和1918年先后出现了先施和永安两家百货商店,从而开启了上海百货业的新时代[25]。20、30年代上海的霞飞路、静安路、四马路等路段,是时装店最为集中的地段,其中以云裳、鸿翔最为出名。也有外国人开的时装店,如法国人在霞飞路上开的“绿屋夫人”,据传民国时尚女性孙克瑛女士和陈香梅小姐的婚礼服就是在这里定制的。

在服装消费上,上海的女性消费群体显现出毫不吝啬的姿态。据统计,当时上海女性的服装消费占上海家庭每年服装支出费用的70%~80%左右[26]。“有钱的上海女性,最喜欢制备衣服,三日二朝的做衣服”[23]。由于女性崇洋风气盛行,女性服饰的奢侈之风也一度流行,有资料记载“(妇女)一衣之费非十余金不可……各种首饰价值各以数十金计”[27]。程乃珊在《百年婚纱》中介绍她母亲的婚纱,“婚纱是在位于静安寺路上的‘鸿霞量身定做的,当时价值为四千元”。由此可见,民国时期上海女性服饰的奢侈程度不禁令人赞叹。对于女性崇洋尚奢的行为,民国政府也明确提出反对奢侈、浪费,提倡勤俭、节约的口号并开展了新生活运动,呼吁大家使用国货,1935年还被称为是“国货年”。

3.4 以形成女性美为归宿

女性美是人类文明的提炼与结晶,是不同时期人们对女性的共同理想和期望的汇集及积淀。在父权制社会中男性被视为权利的掌握者,占据绝对的中心位置,成为女性美构建的主体。在女性美构建的过程中,女性充当男性审视、捏造下的“物”的角色,并根据男性指认的形象进行自我塑造,甚至不惜忍受身体上的残害以达到理想中的女性美的形象[28]。从而造就了“三寸金莲”的畸形美,这时的女性美是一种扭曲、病态的美。

伴随女性主义思潮和妇女解放运动的蓬勃发展,加之西方的流行风尚对中国女性美塑造的影响,女性审美的主动性、创造性得到恢复,传统封建社会造就的病态美形态得到改变,身体美、健康美成为不少人对女性美的新认知。女性开始自觉扮美并用服饰表现其外在美的形象,崇尚身体健美和着装体现人体曲线美的西式婚纱应运而生,并被上海开风气之先的女性所接受。20世纪30、40年代,强调内在美与外在美的统一成为更多女性的呼声。1932年发表在《妇女生活(上海)》的文章《女子的美》提出“表面美是暂时的,内心美才是永久存在的”[29]。1940年王洪涛在《女子的真美》中提出:“美的标准是什么?是衣服的入时,身体的强健?这不过是美的一部分,并不能说就算是真美。我觉得美的条件,大致可分为两种,一种是外表的美,一种的内心的美。”[30]在女性自觉扮美过程中,旗袍的变化发展最能凸显这一时期的特点。上海女界鉴于女性婚礼服西化趋势愈发强烈,便开始考虑在传统着装与西式风格中挖掘中国女性的文化身份,在传统旗袍的基础上融入西式元素,出现中式领搭配西式装袖、腰部收省,西式喇叭形、鱼尾形、拖尾式下摆的婚服,这一服饰的变化既体现了女性在传统服饰影响下对西方时尚的向往,又表现出女性含蓄求美、自觉扮美的社会心理。

民国时期上海“女性美”经历了从女性审美主体地位的丧失到审美主体地位的重获,从男性审美活动的产物到“女性美”的自主选择与表达过程,最終形成以内在美与外在美统一的“女性美”,是女性主义影响下大众审美不断提高的结果,也是女性婚礼服发展的必然趋势。

4 结 语

民国时期是中国社会新旧转折的重要时期,西方女性主义的传入推动了中国社会变革,诱发了一系列妇女解放运动。女性主义作为追求两性关系平等的一系列理论与实践,为封建父权社会中的女性冲破传统束缚,实现自由、平等的发展提供了思想指导与行动指南,成为推动女性婚礼服发展的重要力量。在女性主义影响下,民国时期上海女性在婚配选择、婚礼仪式、婚礼服饰上呈现出有别于传统的新式婚姻形象,婚礼服的服装形制、风格特征发生显著的变化,女性特质逐渐明朗,个性化表达更为突出;伴随妇女解放运动的深入,女性的主体意识、权利意识与审美意识得到进一步发展,成为变革女性婚礼服的指导力量;女性开始迈向社会领域并取得了社会新主体的身份,实现了男女二元社会结构的构建,女性婚礼服开始有了新的生存和发展空间;随着职业女性的增多,女性消费经济逐渐崛起,直接成为女性婚礼服发展的助力剂;内在美与外在美统一的“女性美”逐渐得到认可,并形成社会共识,推动了女性婚礼服的发展。

参考文献:

[1]荣维毅. 中国女性主义研究浅议[J]. 北京社会科学, 1999(3): 144-151.

RONG Weiyi. On the study of Chinese feminism[J]. Beijing: Social Sciences of Beijing, 1999(3): 144-151.

[2]王革非, 季勇. 我国女性传统婚服的文脉与趋势[J]. 纺织导报, 2015(1): 70-71.

WANG Gefei, JI Yong. A study on the trends and cultural context of Chinese female traditional wedding dress[J]. Textile Guide, 2015(1): 70-71.

[3]张竞琼, 高蓉. 清末民初江南地区婚嫁服饰研究[J]. 丝绸, 2016, 53(1): 60-65.

ZHANG Jingqiong, GAO Rong. Study on wedding dress in the late Qing dynasty and the early years of the Republic of China in Jiangnan region[J]. Journal of Silk, 2016, 53(1): 60-65.

[4]赵誉钦, 梁惠娥. 中国近代“传统婚服”流变的原因分析与启示[J]. 丝绸, 2013, 50(4): 67-71.

ZHAO Yuqin, LIANG Huie. Analysis on reasons of evolvement of Chinese "traditional wedding dress" in modern times and inspirations[J]. Journal of Silk, 2013, 50(4): 67-71.

[5]范譞. “社会性别”概念的确立与解构[J]. 学海, 2019(5): 16-21.

FAN Xuan. The establishment and deconstruction of the concept of "gender"[J]. Academia Bimestrie, 2019(5): 16-21.

[6]孙桂荣. 从内容到形式: “社会性别”研究的新路径[J]. 湘潭大学学报(哲学社会科学版), 2019(4): 142-147.

SUN Guirong. From content to form: a new pattern of consciousness of gender in literature study[J]. Journal of Xiangtan University(Philosophy and Social Sciences), 2019(4): 142-147.

[7]王喆, 马新. 国内外西方女性主义理论中“双性同体”观念的研究述评[J]. 妇女研究论丛, 2017(3): 113-122.

WANG Zhe, MA Xin. "Androgyny" in western feminist theory[J]. Journal of Chinese Womens Studies, 2017(3): 113-122.

[8]张向荣. 20世纪以来西方女性主义文论发展研究[J]. 求是学刊, 2018, 45(4): 133-140.

ZHANG Xiangrong. Studies on the development of western feminist literary theory since the 20th century[J]. Seeking Truth, 2018, 45(4): 133-140.

[9]佚名. 中国旧式结婚[J]. 妇女时报, 1911(2): 1.

Anon. Old Chinese marriage[J]. Women Times, 1911(2): 1.

[10]王中杰, 梁惠娥, 邢乐. 近代吴文化地区新式婚礼中女性婚服特征分析[J]. 丝绸, 2018, 55(9): 86-91.

WANG Zhongjie, LIANG Huie, XING Le. Feature analysis of womens wedding dresses in new-style weddings in the Wu culture region in modern times[J]. Journal of Silk, 2018, 55(9): 86-91.

[11]佚名. 陳仲周先生及壻俞千顷女公子陈婉芳结婚后之摄影照片[J]. 女子世界(上海), 1915(6): 1.

Anon. The photograph after marriage of Mr Chen Zhongzhou and Mr Xu Yuqianqings daughter Chen Wanfang[J]. Womens World(Shanghai), 1915(6): 1.

[12]佚名. 宋子文结婚照[EB/OL]. (2016-08-25)[2019-12-15]. https: //baike.baidu.com/history/宋子文/1052962/136337586. htm.

Anon. Wedding photo of Song Ziwen[EB/OL]. (2016-08-25)[2019-12-15]. https: //baike.baidu.com/history/宋子文/1052962/1363375586.htm.

[13]周锡保. 中国古代服饰史[M]. 北京: 中国戏剧出版社, 1984: 534.

ZHOU Xibao. Chinese Ancient Costume History[M]. Beijing: China Dramatic Publishing Press, 1984: 534.

[14]纳溪县志编纂委员会. 纳溪县志[M]. 成都: 四川科学技术出版社, 1992: 538.

Compilation Committee of Naxi County Annals. Naxi County Annals[M]. Chengdu: Sichuan Science and Technology Press, 1992: 538.

[15]朱琰. 从民国初期女性服饰的艺术风格演变看审美观念的转型[J]. 艺术百家, 2016, 32(2): 227-229.

ZHU Yan. Aesthetic conception transformation viewed from female costume in early Republican period[J]. Hundred Arts, 2016, 32(2): 227-229.

[16]王宏付. 民国时期上海婚礼服中的“西化”元素[J]. 装饰, 2006(5): 20-21.

WANG Hongfu. The "western" lements of wedding attire in Shanghai during the Republic of China[J]. ZHUANGSHI, 2006(5): 20-21.

[17]张爱玲. 更衣记[M]. 杭州: 浙江文艺出版社, 2002: 84.

ZHANG Ailing. Change Notes[M]. Hangzhou: Zhejiang Literature and Art Press, 2002: 84.

[18]王革非. 古代婚姻与女性婚服[M]. 北京: 中国经济出版社, 2016: 165.

WANG Gefei. Ancient Marriage and Womens Dress[M]. Beijing: China Economic Press, 2016: 165.

[19]程乃珊. 百年婚纱[J]. 档案春秋, 2006(12): 18-24.

CHENG Naishan. Hundred years wedding[J]. Archival ChunQiu, 2006(12): 18-24.

[20]王晶, 劉彦喆. 从服饰色彩的变迁看中国女性自我意识的转变[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版), 2011, 28(3): 68-72.

WANG Jing, LIU Yanzhe. The change of Chinese womens self-awareness embodied in the color changes of their clothes and ornaments[J]. Journal of Yunnan University of Nationalities(Social Sciences), 2011, 28(3): 68-72.

[21]刘海粟. 人体模特儿[J]. 晨报七周年增刊. 1925(12): 132-147.

LIU Haili. Human model[J]. Morning Post 7th Anniversary Supplement, 1925(12): 132-147.

[22]夏国美, 刘潼福. 女性主义的东方之路[M]. 上海: 上海人民出版社, 2015: 11-12.

XIA Guomei, LIU Tongfu. Eastern Way of Feminism[M]. Shanghai: Shanghai Peoples Publishing House, 2015: 11-12.

[23]郭箴一. 中国妇女问题[M]. 太原: 山西人民出版社, 2014: 113.

GUO Zhenyi. Womens Issues in China[M]. Taiyuan: Shanxi Peoples Publishing House, 2014: 113.

[24]王奇生. 中国留学生的历史轨迹[M]. 武汉: 湖北教育出版社, 1992: 330.

WANG Qisheng. A Historical Track of Chinese Foreign Students[M]. Wuhan: Hubei Education Press , 1992: 330.

[25]吴昊. 中国妇女服饰与身体革命(1911—1935)[M]. 上海: 东方出版中心, 2008: 64.

WU Hao. Chinese Womens Clothing and Body Revolution(1911-1935)[M]. Shanghai: Oriental Publishing Center, 2008: 64.

[26]佚名. 摩登条件[J]. 时代漫画, 1934(1): 上海市档案馆 D 2-0-2748-21.

Anon. Modern conditions[J]. Modern Sketch, 1934(1): Shanghai Archives D 2-0-2748-21.

[27]张朱翰芬. 论上海女学生之装束[J]. 妇女时报, 1913(11): 12.

ZHANG Zhuhanfen. Discussion on the dress of female students in Shanghai[J]. Womens Times, 1913(11): 12.

[28]王金凤, 章辉美. 美的历程: 中国女性美的演变与社会变迁[J]. 长沙铁道学院学报(社会科学版), 2006(4): 106-108.

WANG Jinfeng, ZHANG Huimei. The course of beauty: evolution and social change of Chinese womens beauty[J]. Journal of Changsha Railway Institute(Social Sciences Edition), 2006(4): 106-108.

[29]隐农. 女子的美[J]. 妇女生活(上海), 1932, 1(28): 725.

YIN Nong. Beauty of a woman[J]. Womens Life(Shanghai), 1932, 1(28): 725.

[30]王洪涛. 女子的真美[J]. 新民报半月刊, 1940, 2(17): 44.

WANG Hongtao. The beauty of a woman[J]. New Peoples Daily Semimonthly, 1940, 2(17): 44.