创新完善产业划分理论将数据业设为第四产业的思考和建议

2020-10-26辰昕刘逆惠长虹韩非池张赛君

辰昕 刘逆 惠长虹 韩非池 张赛君

摘 要:本文审视和回顾三次产业划分理论的形成过程,结合产业发展新形势,深入分析该理论的重大贡献和时代局限,探索归纳出创新完善产业划分理论的核心逻辑和主要标准,提出将数据业设为第四产业的建议,并对第四产业的认定、核算以及未来发展作了进一步研讨和展望。

关键词:三次产业;第四产业;数据业

按照三次产业划分理论,随着经济发展和技术进步,第一、二产业在国民经济中的比重逐渐下降,最终形成以第三产业为主导的产业结构。当今世界的产业结构演化完全印证了这一理论,世界银行等机构数据显示,2017年全球第三产业GDP占比已超过60%,第三产业为主导的产业结构已经形成,这充分说明了三次产业划分理论的前瞻性和解释力。

然而,三次产业划分理论中,“第三产业”事实上是“兜底条款”,除第一、二产业之外的所有产业都被囊括在内。在当今时代,经济体量不断扩大,产业结构不断升级,新业态新模式不断生成和变革,这一划分标准已越来越难以适应产业演进跃迁的实际,有待进一步创新和完善。

一、三次产业划分理论形成和重大贡献

(一)三次产业划分的理论形成

1935年,新西兰经济学家费希尔首次提出三次产业的概念。他指出,产业演进前后分三个阶段,分别是以农业和畜牧业、工业、服务业为主体。20世纪50年代,英国经济学家科林·克拉克研究了经济发展与三次产业结构变化之间的规律,认为农业是第一产业,制造业是第二产业,剩下的经济活动是第三产业。进入70年代,美国经济学家库兹涅茨在克拉克研究成果的基础上,提出了自然资源使用、生产单位规模、生产过程、最终产品、资源使用比重和总产出比重等六条产业划分标准,明确了农业部门、工业部门和服务业部门的分类方法,即AIS分类法。至此,由费希尔提出、经克拉克发展并完善于库兹涅茨的三次产业划分理论基本成型,得到了学术界普遍认可。

从新中国成立到20世纪70年代末,我国对产业结构的研究,主要集中于社会再生产理论两大部类关系和“农、轻、重”关系。改革开放后,我国逐渐在理论研究和实践中引入三次产业的概念。1985年,国务院正式批准国家统计局实施三次产业划分的规定,并参考联合国国际标准产业分类体系(ISIC),对国民经济进行行业分类和统计。伴随ISIC的更新迭代,我国三次产业划分经历了2003、2012和2018年三次调整,有效满足了经济管理各方面工作的要求。

(二)三次产业划分理论的重大贡献

三次产业划分理论及其动态调整,既是从统计学角度对产业活动观察分析进而形成统一分类标准的过程,也是从经济学角度对产业经济进行认识研究进而研判其发展趋势的过程,符合人类经济发展的一般规律,反映了相当长一段历史时期内社会生产力的发展水平,体现了人们消费结构和生活习惯的变化趋势,在理论和实践上都有其重大贡献。一是指明目标。三次产业划分理论开辟了产业分类的先河,指出不同产业部门此消彼长的历史规律,为产业结构逐步升级指明方向,同步推动政府和市场主体自觉参与产业升级。二是阐明机理。以三次产业划分为基础,衍生出关于劳动力、资本等生产要素在不同产业部门流动及其影响的一系列理论,为分析经济结构问题提供依据。三是規范方法。三次产业划分理论为不同产业部门的统计核算提供了操作规范,使产业结构演变可量化、可统计、可规划,同时为国际经济交流合作提供统一口径。

二、三次产业划分的时代局限

随着经济发展和产业变迁,传统的三次产业不断演进。面对百年未有之大变局,各国都着手提前布局,力求把握先机,占据主动。美国“工业互联网”、德国“工业4.0”、日本“价值链计划”以及“新工业法国”等战略,普遍瞄准了信息化、数据化、智能化等全球竞争的战略高点。在日新月异的产业发展实践面前,三次产业划分的理论范式和应用五十年来却一直缺少突破,难以解释和指引上述国家产业战略,已经出现滞后于未来产业发展的倾向,时代局限日趋明显。

(一)“兜底效应”:越来越难以解释产业演进规律。三次产业划分理论将产业划分到服务业后戛然而止。在理论产生后的很长一段时间,是符合实际的。随着世界发展,面对市场格局、产业体系、制度机制、发展路径、生产周期的重构,以及共享经济、科技金融、新零售、智慧物流、智慧医疗、数字内容、智慧城市等新业态发展,该理论在产业清晰定义、边界划定、剥离区分、统计测算以及研判分析等方面存在短板,难以预测未来产业发展态势,理论解释力受到较大冲击和挑战。

(二)“绑定效应”:越来越难以适应新产业新业态的发展需要。按照三次产业划分理论,在科技发展为产业赋能过程中,大量生产环节独立出来形成的新产业新业态划归为第三产业。这种对新产业新业态战略定位和属性的绑定固化,一方面降低了“分辨率”,不利于新产业新业态脱颖而出,弱化了其在产品市场以及资金端、人才端、技术端等要素市场的竞争优势,阻碍了产业发展和市场环境的更好耦合。另一方面抑制了创新力,不利于新产业新业态拓展边界和规模、摆脱对传统产业发展模式的路径依赖。

(三)“吸附效应”:越来越难以助力产业升级跃迁。从我国来看,第三产业占了15个门类、48个大类,所占门类和大类均超过第一、二产业之和。第三产业吸附大量细分产业的现象,导致第三产业在国民经济中体量过于庞大、门类相对繁杂。如继续盲目无序地“摊大饼”扩张,直接后果就是统计方式粗放笼统,难以精准反映和研判新产业发展的逻辑和态势,客观上也导致政府倾向于“旧瓶装新酒”,影响产业政策的针对性、精准性、前瞻性,不能有效适应产业转型升级的新要求。

三、数据业作为第四产业的理论探析

(一)第四产业相关研究综述

为适应产业发展变化,20世纪70年代末起,通过主动调整三次产业分类,增设第四产业进而助推产业结构优化升级,成为学术界探讨的热点话题,主要涉及以下内容。

一是信息业。1977年,美国经济学家波拉特在《信息经济》中提出四次产业分类法,认为国民经济可划分为四大产业部门,其中第四产业为信息业,并形成对信息经济的量化核算方法。波拉特的核算方法为OECD组织以及委内瑞拉、马来西亚等国家采用。国内也有一定数量的文献支持其主张。

二是金融业。1987年,美国统计学家肯尼西在《经济的第一、二、三、四部门》中提出,将金融业作为第四产业部门单独核算。他认为,到20世纪80年代,美国金融业GDP占比增加到40%左右,是一次产业再升级。农业、工业、服务业和金融业四部门在国民生产总值占比、劳动力雇佣、投入产出关系上都各有显著特点,符合库兹涅茨的产业部门划分标准。国内也有学者如张宏宇、陈丹(2001)提出,随着金融工具的服务性质显著下降,金融已不能再被视为服务行业,应独立作为一个产业部门。

三是绿色产业。2000年,北京大学学者叶文虎、韩凌提出,获取自然资源为一次产业,加工自然资源为二次产业,三次产业则旨在提高一次、二次产业的效率和效益。在此基础上进一步推演,转化废物为原材料或产品的相关产业,应当划分为第四产业,从而将物资生产、人口生产和环境生产联系起来。有学者也提出类似看法,认为第四产业应当是处理废物、促进环保的绿色产业。

(二)第四产业的应有标准和内在要求

一是与传统三次产业存在层次递进关系。三次产业的划分,源于人类经济发展历程和社会分工演进,“一次”“二次”“三次”产业(primary, secondary, tertiary industry)的提法,便是基于产业间的层次递进关系。一次产业通过种植、采集等手段,将自然生成物转化为农、林、牧、渔等产品。二次产业在一次产业基础上衍生,将农、林、牧、渔等产品加工为工业制成品。三次产业则进一步在一次、二次产业基础上衍生,为一次、二次产业的经济活动提供生产、生活服务。但是,目前金融业和信息业都尚未脱离为一次、二次产业提供服务的范畴,处理废物、促进环保的绿色产业虽然使用其他产业的派生物作为原料,但不能形成全新的产品或服务。理想的第四产业(quaternary industry),应在一次、二次、三次产业基础上进一步衍生递进,以一次、二次、三次产业的产品或服务作为“原料”,形成全新的产品或服务形式。

二是引领产业跃迁和技术进步。三次产业分类法的提出,反映了科技发展的历史趋势,随着经济发展质量提升,二次、三次产业GDP占比也逐步上升。第四产业的划分,也应前瞻性识别科技演进的未来方向。从这一标准看,部分信息业和绿色产业的细分行业处在科技前沿,具有一定引领性,某种程度上反映了技术进步方向。金融业技术内核和商业模式仍相对传统,实质性创新有限。理想的第四产业,应代表技术革新发展大趋势,占GDP比重应随经济发展呈现快速上升势头,对现有生产生活方式形成革命性、颠覆性的影响。

三是与传统三次产业存在系统性区别。库兹涅茨认为,三次产业在自然资源使用、生产单位规模、生产过程、最终产品、资源使用比重和总产出比重上都各具特点。这六条标准也可应用于第四产业。据此分析,信息业与金融业由于产业核心投入要素的独特性,与传统三次产业可区分度较大。绿色产业则由于核心投入要素未脱离初级产品或工业制成品范畴,与二次、三次产业难以形成系统性区分。理想的第四产业,应当与传统的三次产业存在系统性区别,在资源投入产出的关键特征上可区分,从而确保产业的认定、核算、规划具备可操作性。

(三)数据业作为第四产业的合理性

对照上述标准,金融业、信息业尚未脱离为传统产业提供服务的范畴;绿色产业形成的产品也并非新产品或新服务,核心投入要素未脱离初级产品或工业制成品范畴。上述产业均存在一定局限,难以满足划分为第四产业的内在要求。

与之相比,数据业同时具备第四产业的三条理想标准。从递进性看,数据业从各类生产生活场景中获取、存储、传播数据资源,通过加强算力、改善算法,将数据资源加工为数据产品和服务,在传统三次产业基础上,发展出新的层次递进关系。从引领性看,数据业突破了要素稀缺性制约,引领带动传统产业技术变革升级,催生新业态,激发新模式,显著提升经济效率和增长潜力,带来新一轮的质量变革、效率变革、动力变革。从可区分性看,数据是独特的生产要素,传输、复制、使用等边际成本接近于零,边际效用递增,这使得数据业与传统三次产业存在根本性区别。

四、数据业的认定、核算与展望

(一)基本概念辨析

1. 数据

在信息论中,数据是事实和观察的结果,是对客观事物的逻辑归纳,是用于表示客观事物的未经加工的原始素材。数据是比信息更为广泛的概念,是信息和“噪音”的总和。从数据提取出地对人的决策和行为有价值的部分,则称为信息。在进行“第四产业”经济核算工作中,考虑到核算的准确性、有效性和可操作性,建议聚焦产业中最具创造性、成长性和引领性的部分,即涉及电子信息的产业部门,为政策制定和市場决策提供更为精准的依据。

2. 数据业

合理界定数据业,必须首先区分好产业和经济的概念。“经济”是生产、交换、分配、消费等活动的总和,内容可以包罗万象。“产业”的概念则更严格,是加工处理某一要素或对象的所有企业、行业的总和。

据此,数据业较数字经济范围更为狭窄,主要包含数字经济中数据产业化、产业数据化、数据价值化三部分。数据产业化通过加工数据资产形成数据产品和服务,产业数据化通过应用数据产品服务为相关产业赋能,数据价值化将数据变为数据资产。据此,数据业是将数据转化为数据资产,将数据资产加工为数据产品和服务,并以数据产品和服务为相关产业赋能的行业和厂商的总和。

(二)数据业的认定

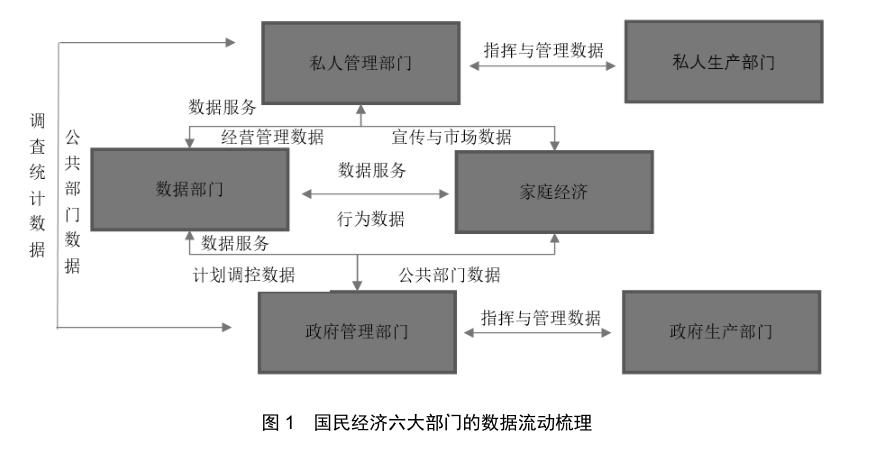

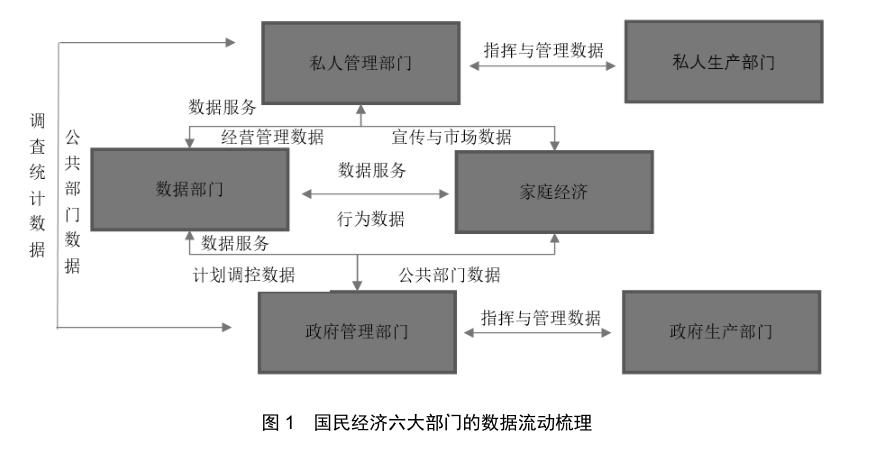

我们参照波拉特范式,梳理了国民经济六大部门数据流动情况(图1),可以看出,数据业的认定核算,关键在于清晰划分出数据部门,以及对数据资产进行准确估值。

数据业的认定,总体上可分为“三步走”。一是从第二、第三产业中剥离出第一信息部门(信息业)。参照波拉特范式,将向市场提供信息产品、服务的所有行业部门剥离出来。主要是生产信息或具有发明性质的八大类行业(见表1)。

二是从第一信息部门中剥离出数据部门。根据信息介质的不同,将第一信息部门中主要涉及非电子信息的行业删去,初步划分出数据业的主要部分(见表2)。其中,部分细分行业所处理信息既有传统介质,也有电子介质,可考虑按照该行业的信息化比率对总产值进行切分,从而合理估计该行业中数据业产值。

三是产业数据化形成的新业态新行业。一方面,在严格的统计核算中,大量产业数据化的活动,如公共交通监控、金融数据分析等,在目前技术条件下难以分离,无法进入数据业的范畴,故在核算中予以忽略。而对于部分存在公开交易的产业数据化活动,因其符合核算条件,例如征信平台的信用数据服务,可以根据数据产品价值进行核算。另一方面,随着数据资源拓展和数据技术创新,数据产业化和产业数据化深入推进,催生出一系列数据相关产业,可将其中部分细分行业纳入数据业范畴。

(三)数据业的核算

数据业主要包含数据产业化、产业数据化和数据价值化三大部分,需分别予以核算。数据业的总产值应为相关行业、经济活动的增加值与形成数据资产价值的总和。

1. 数据产业化

对数据业进行价值链分析,能更好地理解数据产业化的活動特征。数据价值链基于信息流和IT集成这两个维度构成。在信息流维度上,价值通过数据采集、集成、分析、使用结果来实现;在IT集成维度上,价值通过为数据应用的网络、基础设施、平台、应用工具以及其他IT服务来实现。整个数据价值链按照价值实现流程,包括数据组织与管理、数据分析及加工、数据应用与服务三部分。

据此,数据产业化是数据硬件和数据软件两部分产业的总和。基于以上的价值链分析,数据产业化核算中,可以将数据组织和管理中的涉及虚拟化、数据安全、分布式文件系统、数据库、数据仓库、数据转换工具等软件销售与租赁,支撑数据组织与管理的存储设备、服务器、一体机等IT基础设施硬件的生产、销售与租赁,支撑数据组织管理的平台规划咨询、系统集成、云存储等服务纳入核算;将数据分析及加工中涉及的并行运算、数据统计、内容管理、数据挖掘、商务智能、人工智能等软件销售与租赁,支撑数据分析与发现的服务器、高性能计算设备、一体机等IT基础设施硬件生产、销售与租赁,支撑数据分析及发现的计算平台咨询规划、系统集成等服务纳入核算;将数据应用与服务中的涉及通过数据租售业务、分析预测服务、决策支撑服务、数据分享平台等商业模式为终端用户提供原始数据、数据价值、数据能力的服务集合,以及支撑数据分析与共享平台的IT基础设施等硬件销售与租赁、系统集成、运营管理服务纳入核算。以上不同细分行业具体核算方式,可以按照国民经济统计体系要求,对增加值进行直接加总得出。

2. 产业数据化

产业数据化的核算,在当前的统计条件下,可考虑在两种核算方法中进行选择:一方面,参考波拉特范式,将与数据生产服务相关的劳动岗位认定为数据岗位,测算相关产业数据化活动所消耗的各种劳动力和资本的价值(主要是人员工资收入和固定资产折旧)。另一方面,依托投入产出表,将数据软硬件相关行业对其他行业的投入规模,作为产业数据化价值的估计值,一并纳入数据业计算。

3. 数据价值化

数据价值化中能形成数据软硬件的部分,理论上在数据产业化部分中已经核算了,无需重复计算。但数据价值化还会形成数据资产,这一部分价值在国民经济核算体系中并未考虑。建议依据产权和收益情况,采用分类处理的办法进行核算。对于收益明晰的数据资产,采用现金流折现方法进行估值。产权明晰、收益不明晰的数据资产,加总数据相关的人力成本和固定资产折旧,通过数据资产形成的历史成本为其定价,并根据产权比例予以分配。产权和收益均不明晰的数据资产,按照零价值处理。

(四)数据业的展望

数据具有高流动性和强渗透性,既是传统产业升级的“加速器”,又是新兴产业孕育的“催化剂”,还是不同产业的“粘合剂”,有利于新技术、新产业、新业态、新模式的诞生。从全球来看,数据规模正呈几何级数增长。据国际数据公司(IDC)的报告,2030年全球数据存储量将达到2500ZB。数据业正逐步成为全球经济增长的重要驱动力。IBM的研究报告认为,大多数企业仅对其数据的1%进行了分析应用,数据业发展潜力巨大,将成为推动未来经济社会发展、引导劳动力流动迭代、实现产业跃迁升级的重要力量,数据业在发展广度、深度和速度上将远远超出社会认知。

当前美国、欧盟、日本等世界主要经济体纷纷出台数据业战略,力图重构全球创新版图、重塑全球经济结构、抢占数据业发展先机,以量子信息、基因测序、物联网、区块链等为代表的数据技术正在加速突破并投入应用。从我国来看,数据业规模不断扩大,结构持续优化,数据管理和数据应用能力不断提升,数据供应链和价值链初具雏形,在时序数据库管理、数据存储、商业智能处理、数据挖掘和分析、数据安全、数据交换等各环节,已形成较为完整的产业体系,对我国经济高质量发展的引领支撑作用持续增强。顺应这一趋势,对第四产业科学定位,进行独立统计、核算和分析,将成为引领产业向中高端迈进、提升国家综合国力和大国影响力的关键。

一是推动传统产业升级和改造,催生新智能经济。数据技术对经济发展具有独特的放大、叠加、倍增作用,能够为传统产业带来全方位、全角度、全链条的改造,催生新的经济形态和财富生产方式。特别是“数据+算法+产品”运作方式的普及,有力支撑了传统实体经济的发展。从三者关系来看,数据是高速流动、持续增值的介质,算法是推动数据运转、不断优化的引擎,产品是数据反馈、持续改进功能的载体。数据、算法和产品形成了完整闭环,赋能传统实体经济提高效率、转变结构、优化资源配置。

二是促进不同行业的融合和嵌套,催生新生产模式。由于数据的“粘合剂”作用,不同行业之间能够更好地打通壁垒,互相融合。如IT企业转型新能源汽车制造、手机生产商涉足智慧家居等。数据的广泛应用,将增强企业研发的针对性,推动营销、售后服务、质量评价等更加有的放矢。生产制造数据的采集、分析和利用则进一步支撑了个性化定制、柔性化生产、体验式制造等新生产模式。

三是助力数据要素的供给和匹配,催生新平台服务。平台的核心价值在于汇集信息、精确匹配供给和需求。随着数据重要性日益凸显,数据信息的供求匹配将成为企业发展的关键。依托云、网、端等新基础设施,新平台将不断出现,创造全新的商业生态,数据流不再被工业经济供应链体系中的巨头所隔阻,中小企业通过接入平台获得直接服务消费者的机会,供应商和消费者的距离大大缩短,双方能够实现低成本的沟通和数据的高速流动。

四是拓展治理体系的深度和精度,催生新政府管理。数据应用引发公共管理模式发生巨大变革,正在推动形成“数据说话、数据决策”的数据政府。财政、金融、税收、投资、就业、消费、出口等经济调节领域数据的挖掘开发,让宏观调控更为深入、精准和高效,为有效应对各类重大经济风险挑战提供了有力支撑。商贸流通、市场价格、生产制造、安全生产等市场监管领域的数据汇聚利用,提升了政府对市场运行的实时感知能力,有利于实现事前、事中和事后的全链条监管。教育、医疗、养老、旅游、基层治理等民生领域数据的分析运用,推动社会治理和民生保障更加精准高效和公平可及。

参考文献:

[1] 中国信息通信研究院.中国数字经济发展与就业白皮书[R].2018.

[2] 宋建,郑江淮.产业结构、经济增长与服务业成本病[J].产业经济研究,2017(2):1-13.

[3] 乔晓楠,张欣.美国产业结构变迁及其启示——反思配第-克拉克定理[J].经济理论与实践,2012(12):32-42.

[4] 孙晓华.“配第-克拉克定理”的理论反思与实践检视——以印度产业发展和结构演化为例[J].当代经济研究,2020(3):47-54.

[5] 张俊,林卿,王江泉.国际分工演进下产业升级的内涵及分类[J].企业经济,2019(2):140-147.

[6] 北京师范大学经济与资源管理研究所课题组.信息技术产业对国民经济影响程度的分析[J].经济研究,2001(12):17-26.

[7] 马克·尤里·波拉特.信息经济[M].中国展望出版社,1987:23-67,178-217.

[8] 王辉.智慧产业[M].中信出版集团,2018:142-145.

[9] 汤潇.数字经济[M].中国工信出版集团、人民邮电出版社,2020:1-48.

[10] 王奇,叶文虎.可持续发展与产业结构创新[J].中国人口资源与环境,2002(1):9-12.

[11] 徐升华,毛小兵.信息业对经济增长的贡献分析[J].管理世界,2004(8):75-80.

[12] 叶文虎,韩凌.论第四产业——兼论废物再利用业的培育[J].中国人口资源与环境,2000(2):24-27.

[13] 张宏宇,陈丹.第四产业:金融的产业新定位[J].浙江金融,2001(5):39-40.

[14] Zoltan,K.The Primary,Secondary,Tertiary and Quaternary Sectors of the Economy[J].The Review of Income and Wealth,1987(12):359-385.

An Innovative Way to Perfect Industry Division Theory——Thoughts and Recommendations on Setting Digital Industry as the Fourth Industry

CHEN Xin LIU Ni HUI Chang-hong HAN Fei-chi ZHANG Sai-jun

Abstract: By examining and reviewing the formation process of the three-sector theory of economics, given the new situation of industrial developments, this paper aims to analyze the major contributions and time limitations of the three-sector theory, explore and summarize its core logic and main criterions of its innovation and improvement. Then it suggests the data industry could be set as the quaternary industry and presents further researches and prospects for the identification, accounting and future development of the quaternary industry.

Key Words: Thrice Industrial; Fourth Industry; Data Industry.

〔執行编辑:秦光远〕