我国自贸试验区“十三五”发展和“十四五”展望

2020-10-26王方宏

摘 要:建设自由贸易试验区(以下简称“自贸区”)是新时代我国深化改革和扩大开放的战略举措。“十三五”期间,我国自贸试验区数量增加、制度创新成效明显、营商环境持续优化、开放效应不断扩大、形成各具特色的产业体系、发展形态迈向更高层次。自贸区金融开放也不断扩大,资金跨境流动便利程度提高,推动人民币国际化。深化自贸区改革需要处理好先行先试与依法授权、分兵突破与整体推进、改革创新与风险防范、政策洼地与制度高地、金融产品创新与制度创新等关系。展望“十四五”,自贸区发展将更加体现高标准要求、对标对接国际规则、开放力度持续加大、以优化要素配置推动贸易转型和打造特色产业体系,自贸区金融也将迎来新的发展机遇。

关键词:自贸试验区;“十三五”;“十四五”;金融发展

DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2020.09.003

中图分类号: F752.8文献标识码:A 文章编号:1003-9031(2020)09-0022-10

建设自由贸易试验区(以下简称“自贸区”)是新时代我国深化改革和扩大开放的战略举措。“十三五”期间,我国自贸区的数量增加、开放扩大、改革深化,为推动经济高质量发展起到了重要作用。展望“十四五”,在国内国际双循环相互促进的新发展格局下,自贸区在对标国际、制度创新、要素配置、产业发展等方面将发挥更大的引领作用。

一、“十三五”自貿区建设的进展与成效

“十三五”期间,自贸区建设既有我国在全球经济、贸易和投资中的比重持续上升、对外开放不断扩大的有利条件,也面临着全球贸易摩擦持续增多、贸易投资规则出现重大调整、经贸谈判中投资保护、金融开放、数据流动等新议题不断出现的挑战。在这种形势下,自贸区建设在推进贸易和投资自由化便利化的同时,也在转换政府职能、改革投资管理体制、促进贸易便利化、推动金融创新等多个领域开展试点并复制推广经验,提升我国对外开放水平。在以商品流动为主的贸易开放的基础上,自贸区建设提升以要素流动为主的投资开放的份量,并朝着以规则制定为标志的制度型开放努力,在推动我国高水平开放中的作用日益凸显。

(一)自贸区数量增加,覆盖不同区域和发展环境

“十三五”期间,我国增设14个自贸区,自贸区达到18个,片区达到58个,从沿海省份扩大到中部、东北、西北、西南等各大区域,各片区所在的39个城市具有不同的经济规模、不同的发展水平、不同的开放程度、不同的产业结构,试点覆盖更加全面。

(二)试点任务实施率高,制度创新效果明显

“十三五”期间,自贸区的改革任务主要集中在加快政府职能转变、扩大投资领域开放、转变贸易发展方式、深化金融开放创新等领域。5年来,第二批广东、天津、福建3个自贸区总体方案确定的398项改革试点任务已基本实施,深化方案的369项改革试点任务实施率达到96%。2017年设立的辽宁等7个自贸区总体方案确定的1055项试点任务3年来已基本实施。

2013—2019年,自贸区累计有260项制度创新成果向全国复制推广,包括6批(“十三五”期间5批)集中复制推广143项改革经验,覆盖投资管理、贸易便利化、服务业开放、金融创新、事中事后监管、人力资源改革等多个领域。各部委自行复制推广74项改革经验,商务部形成三批共43个“最佳实践案例”。

(三)营商环境持续优化,贸易便利化水平提升

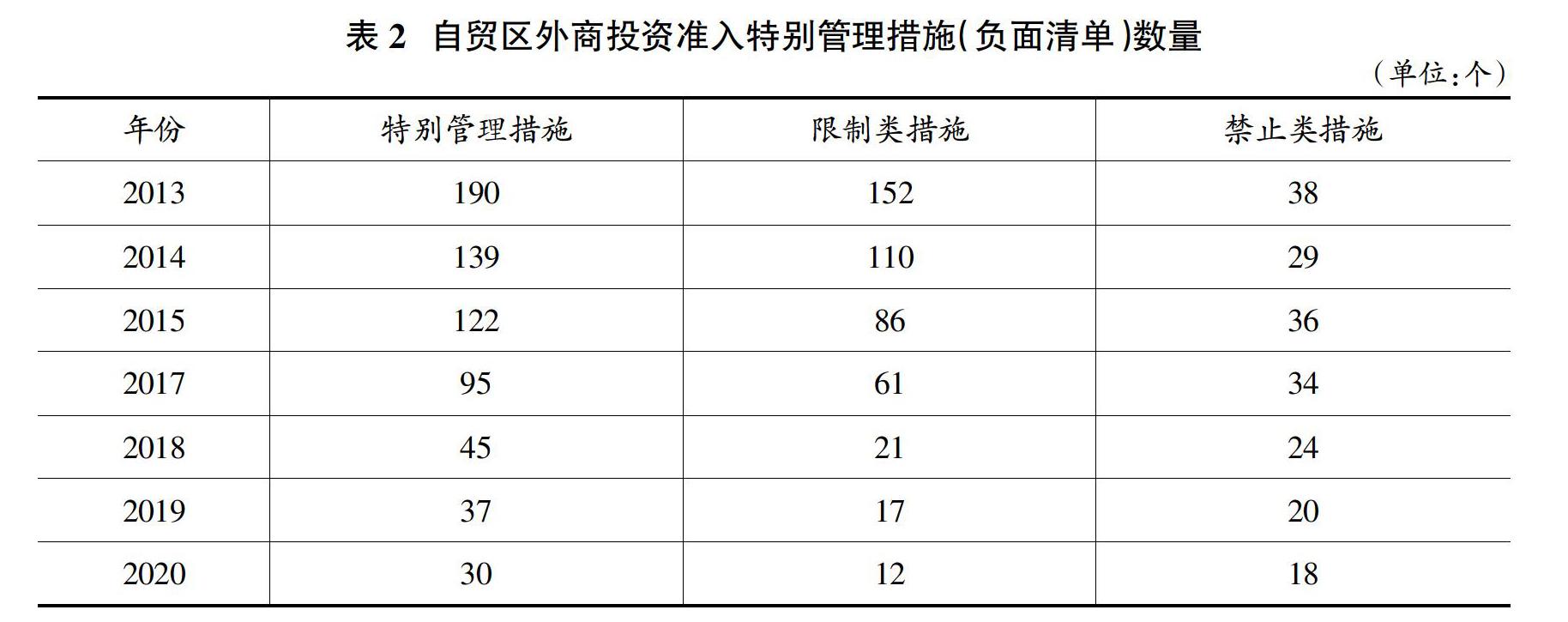

建立准入前国民待遇加负面清单的外商投资管理模式,自贸区外商投资准入负面清单从2013版的190条缩短到2020年版30条。转变政府职能,深化“放管服”改革,取消或大幅度放松各类准入限制,创新市场监管的方式。从上海自贸区率先开展的“证照分离”改革试点已成为深化“放管服”改革的重要举措。

在全国复制推广的260项自贸区经验中,76项属于贸易便利化领域,占比29%。其中,国际贸易“单一窗口”普遍推广,货物状态分配监管、两步申报通关监管新模式、飞机船舶等大型设备融资租赁异地委托监管等创新方式得到推广,海关监管信息平台数据整合和共享范围不断扩大,口岸通关时间普遍得到较大幅度压缩,通关效率大幅度提高,内外贸同船运输、起运港退税等贸易便利化措施陆续推出。

(四)开放效应不断扩大,辐射带动作用逐步提升

国内外市场主体持续进驻,部分自贸区总部经济集聚效应明显,市场体系不断完善,产业业态日渐丰富,贸易投资规模持续增长,对周边地区的辐射和带动作用在逐步提升。2019年,18家自贸区落地外资企业6242家,利用外资1436亿元,占全国比重超过15%。

(五)进行差异化战略定位,形成各具特色的产业体系

根据差异化的战略定位、资源优势、产业基础,自贸区建设与国家重大战略及区域发展战略紧密结合,明确重点发展产业方向,形成了各具特色的特色产业结构。如上海自贸区推进上海国际经济中心、国际金融中心、国际贸易中心和国际航运中心建设,推动金融、服务及关键核心技术为突破口的前沿产业发展。浙江自贸区初步构建了具有国际竞争力的油气全产业链体系,累计集聚各类油气企业超过6000家,成为全国油气企业集聚度最高的地区。河南自贸区跨境电商产业发展迅速,郑州市已成为全国最大的进口化妆品、保健品跨境电商交易中心,交易额分别占全国的65%和50%。湖北自贸区着力打造集成电路、光电子信息、人工智能、生物医药和新能源汽车五大产业集群。

(六)发展形态迈向更高层次

2019年7月上海临港新片区设立,提出打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区。2020年6月1日,中共中央、国务院发布《海南自由贸易港建设总体方案》,在海南全岛实施贸易、投资、跨境资金流动、人员进出、运输往来自由便利和数据安全有序流动,实施“零关税、低税率、简税制”。

二、“十三五”自贸区金融的开放与创新

“十三五”期间,人民银行、银保监会、证监会、外汇局先后出台多项支持自贸区金融开放创新的指导意见,自贸区金融发展取得明显成效。

(一)金融开放不断扩大

2015年全国自贸区版外商投资准入负面清单中,对金融业的限制措施有14项,2017—2020年版分别下降到13项、3项、3项和0项。外资银行、民营银行、保险公司、融资租赁公司等一批金融机构进驻,金融机构进一步集聚。据统计,上海自贸区截至2019年7月持牌金融机构达790家,金融服务企业7700家;广东自贸区截至2018年末落户金融企业68512家,新增金融企业1172家;天津自贸区2017—2018年新增金融机构279家;福建自贸区2017—2018新增金融机构174家。

(二)制度创新成果丰硕

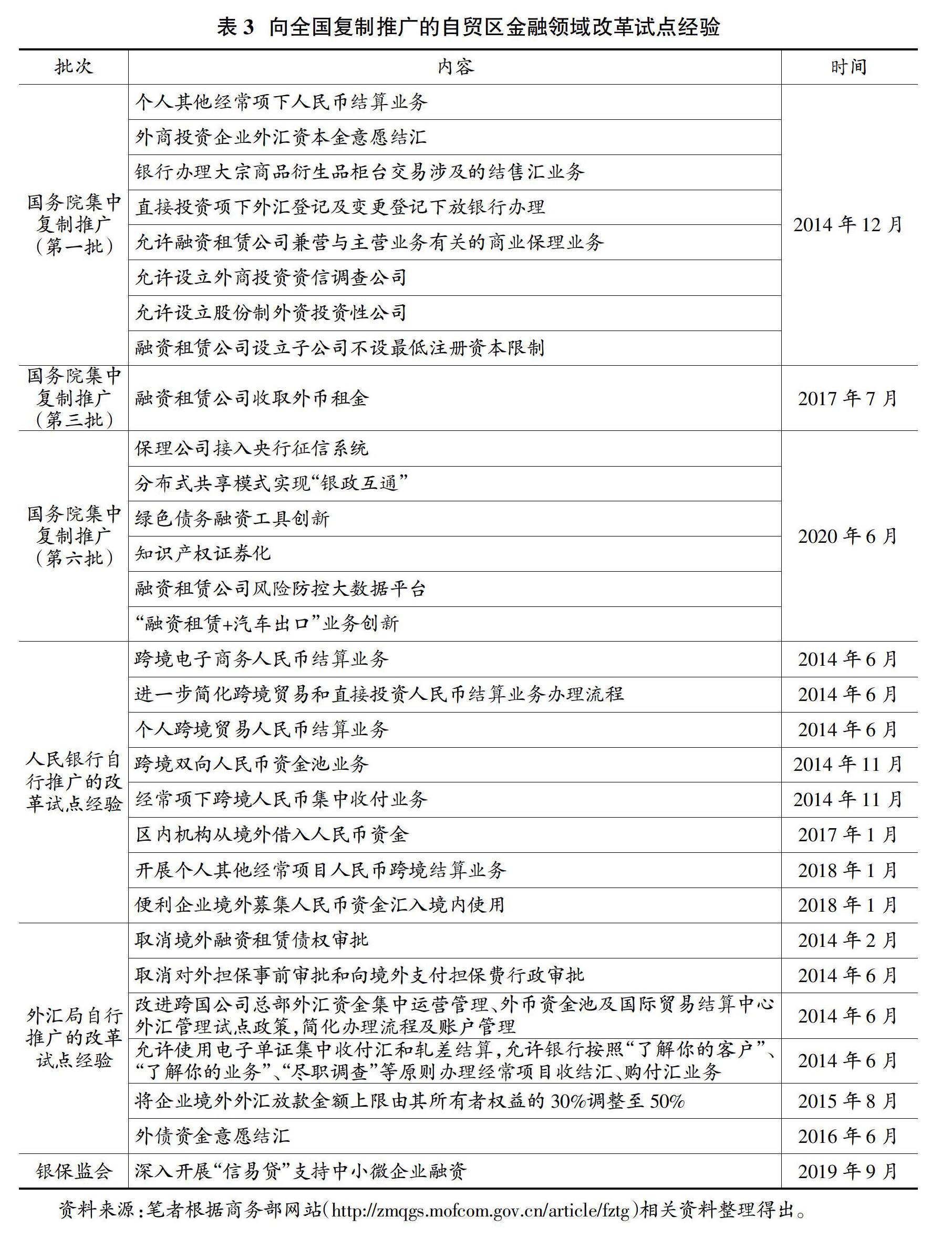

国务院6批集中复制推广的自贸区经验中,涉及金融领域的有15项,占比达10.5%。人民银行、外汇局、银保监会自行复制推广的有15项,占总数的20.3%。在商务部发布的3批共43个最佳实践案例中,金融领域的8个,占比18.6%。

金融创新成果丰富。截至2020年7月,上海自贸区先后发布10批130个金融创新案例;截至2019年末,广东自贸区发布的4批202项制度创新案例中,金融领域51项,占比25.2%;天津自贸区发布9批73个金融创新案例;福建自贸区三个片区共发布4批159个金融创新案例。跨境融资、融资租赁、航运金融、供应链金融、绿色金融、中小企业融资、金融科技等多个领域均有创新案例,对实体经济支持力度提高。

(三)跨境资金流动便利程度提高

多个自贸区开展外汇管理改革的先行试点,经常项目外汇收支管理进一步简化,外商投资企业外汇资本金意愿结汇等一批经验被复制推广到全国,跨境资金集中运营管理试点范围扩大,上海、海南、天津、广东等四个自贸区上线自由贸易账户体系。

跨境业务出现诸多创新亮点,尤其是紧邻港澳的广东自贸区,实现跨境人民币贷款、跨境双向发债、跨境双向人民币资金池、跨境双向股权投资和跨境金融资产转让。跨境投融资便利化水平不断提升,推动广东与港澳金融“机构互设、资金互通、市场互连”,落地香港钱包互联互通项目,开展粤港电子支票联合结算、粤澳同城清算系统对接、跨境支付、跨境保险、跨境住房按揭等,极大便利港澳民生往来。

(四)有力推动人民币国际化

自贸区人民币跨境使用规模扩大,产品日益多样化,推动人民币国际化进程加快、市场化程度提高。截至2019年末,人民銀行自行复制推广的7项试点经验全部是跨境人民币业务领域。据统计,2019年上海自贸区人民币跨境结算总额累计3.8万亿元,占全市39%,1064家企业发生双向人民币跨境资金池业务,收支总额1.94万亿元。

多个期货交易所的人民币计价和结算特定交易品种允许境外投资者参与交易,包括上海期货交易所的上海能源交易中心的原油期货、低硫燃料油期货、20号胶期货,上海黄金交易所的黄金国际板,大连商品交易所的铁矿石期货,郑州商品交易所的PTA期货,进一步丰富离岸人民币的投资渠道,深化人民币国际化中的投资功能。

(五)金融风险防控稳健有效

金融风险防控是金融开放创新的底线。2015年、2017年设立的第二、三批自贸区总体方案中均有“建立健全金融风险防控体系”的任务措施。“十三五”期间,自贸区没有出现系统性或区域性的金融风险,达到了“放得开、管得住”的效果,并且取得了多项创新经验。如天津自贸区建立了租赁业全周期监管机制,被列入第六批集中复制推广经验清单。广东自贸区建立金融风险评估预警、企业信用画像和金融风险监管“火眼”系统,构建线上线下多维度的风险监管新模式。

三、深化自贸区改革需要处理好的几个关系

从“十三五”期间的实践来看,下一步深化自贸区改革需要处理好以下几个关系:

(一)先行先试与依法授权的关系

与国外主要经济体自贸区“立法先行”的模式不同,我国自贸区基本上是在原有的法律和制度框架下进行改革探索,还是“境内关内”,只有上海等部分自贸区在部分法律条款的适用上进行了调整。随着改革的不断深入,越来越多的改革涉及到中央权限的海关、金融、税收等领域和深层次的制度问题,需要系统性、集成性、基础性的改革,需要多个部门的协同,需要中央(部委)授权,需要法律调整甚至新的立法。如何处理好先行先试和依法授权的关系,如何建立必要的容错机制,越来越重要。

(二)分兵突破与整体推进的关系

从全国的层面看,18个自贸区定位和任务重点不同,但很多改革任务和措施又相同,这是一种“分兵突破”的方式。从实践结果来看,无论是六批集中推广的143项经验,还是各部委自行推广的74项经验,分散于各个领域,是一种“成熟一项、推广一项”的思路。在这种模式下的制度创新,一是存在碎片化的特点,二是难度大、关键性的重大制度创新少,三是大部分制度创新是配套性、便利性的创新,四是单项创新多、集成创新相对较少。

强化整体推进,提高信息的完备性是重要基础。目前除了海南是全岛自贸港沿用现有的全省统计体系之外,其它自贸区尚未建立的单独的自贸区统计体系,没有定期发布统计数据,各自贸区的数据发布口径不一,需要建立统一规范的自贸区统计体系。

(三)改革创新与风险防范的关系

先行先试必然伴随着风险,改革创新须在有效防控风险的前提下推进。“十三五”期间出台的多批自贸区总体方案和广东、天津、福建三个自贸区进一步深化方案中均专门有防控风险的措施安排。海南自贸港和上海临港新片区作为自贸区建设的前沿,其方案中关于风险防控的篇幅更多。

“十四五”期间,自贸区制度创新更加深入,一些新领域的创新无先例可循,海南自贸港和上海临港新片区等前沿地带对标国际高水平的开放力度更大,再加上国内国际经济环境日益复杂多变,更需要加强重大风险识别和系统性风险防控配套措施,必须统筹安排好开放节奏和进度,坚持稳扎稳打、步步为营,成熟一项推出一项。

(四)政策洼地与制度高地的关系

传统的改革试点都是给予一些优惠政策,通过优惠政策形成“政策洼地”,吸引外来的投资和项目。但自贸区建设强调改革试点经验的可复制可推广,强调通过制度创新来打造“制度高地”,注重投资管理模式、贸易转型升级、营商环境优化等领域的制度创新,而不是给予税收优惠、财政补贴等。

从实践看,第一、二批自貿区由于经济发展水平相对较高,产业业态较多,经济外向程度高,又是先行试点,因此制度创新经验较多,对经济发展的促进作用也比较明显。之后几批自贸区由于成立时间相对短,经济发展水平与第一、二批相比有差距,政策效应还有待于进一步发挥。在海南自贸港和上海临港新片区“特殊经济功能区”,则给予了非常大力度的政策,尤其是海南自贸港给予了“零关税、低税率、简税制”、提高离岛购物免税额度等力度极大的税收优惠。

(五)金融产品创新与制度创新的关系

自贸区的金融改革基本上是在现有的制度框架下进行,以产品和机构层面的创新为多,主要是外资和民营金融机构的进入、跨境资金池、跨境融资、融资租赁、资产证券化、航运金融、新保险险种等方面的创新。制度层面的创新主要集中在跨境业务方面,其中外汇管理便利化改革、人民币跨境使用的经验复制也是最多的,自由贸易账户是重要的创新,但只在上海、海南、广东、天津等4个自贸区上线。

之后,应在加大外汇管理改革、提升跨境业务便利化程度的同时,在海南自贸港、上海临港新片区的具有特殊定位的自贸区(港)对标国际金融市场,加大金融制度创新突破的力度,尤其是在跨境资金流动自由、金融市场开放方面。

四、“十四五”自贸区建设展望

“十四五”期间,从国际上看,新冠疫情影响有可能常态化,世界经济和贸易增速持续放缓,全球产业链将收缩而增强区域化特征,世界贸易投资规则深度重构;从国内看,我国经济发展从中等收入迈向高收入,全面深化改革进入更深的深水区,对外开放将更多地趋向要素流动和规则完善。

2020年5月22日,政府工作报告指出:“赋予自贸试验区更大改革开放自主权,在中西部地区增设自贸试验区。”在数量扩大的同时,自贸区战略地位将进一步凸显,特别在以国内循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下,自贸区成为扩大开放的新窗口、深化改革的试验田、产业升级的示范区、金融创新的加速器、规则对接的新平台。

(一)体现高质量发展要求

一是针对新形势提出新的改革任务。第二批和第三批的多个自贸区试点时间于2020年到期,预计2021年会有进一步深化的方案或意见出台,针对新的形势提出新的改革任务和措施。2020年9月4日,习近平总书记在2020年中国国际服务贸易交易会上提出:“设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区。”

二是顶层设计与“分兵突破”相结合。在政策制定上,强化自上而下的顶层设计,更加突出各自贸区不同的战略定位和改革目标,体现因地制宜的特点。在政策落地上,继续按照“成熟一项、推进一项”“先行试点、总结经验、推广复制”的方式,发挥地方的积极性,自下而上以试点突破带动全局改革。

三是注重突出重点地区。进一步细化对各个自贸区的差异化定位。海南自贸港和上海临港新片区将成为“十四五”自贸区建设的重点,两者都将围绕贸易、投资、资金、人员、运输等方面跨境自由化便利化,以及数据跨境便捷流动,提高开放水平。

四是完善自贸区管理体制。以商务部自贸区港建设协调司为基础,完善管理体制,提高政策协调效率,激发基层探索活力,同时建立规范的自贸区统计体系,全面及时地反映自贸区改革开放的绩效。

(二)对标对接国际规则

一是推进制度创新的领域和层次。针对国际经贸规则的议题前沿从降低关税和非关税壁垒的“边境开放”,逐渐向以知识产权保护、竞争中性、环境保护为特点的“边境内开放”延伸的趋势,加大这些领域国内立法和制度完善。加大改革经验的复制推广力度,在继续实施常态化集中复制推广机制的同时,鼓励各部委及时自行复制推广。

二是主动探索数字化时代的新规则。加快推动海南自贸港、上海临港新片区数据跨境流动政策的实施,在北京设立以数字经济为特征的新自贸区,及时总结试点经验,制定完善相关制度,为数字化时代国际规则的制定提供“中国方案”、“中国建议”。

三是进一步完善争端解决解决体系。建立调解、仲裁、诉讼等多元化解决机制,探索外国法律服务机构提供法律服务(海南自贸港已允许境外商事调解机构参与自贸港商事调解),提高法治化水平。

四是提升立法支持力度。扩大中央授权,及时调整法律适用,在部分自贸区采取地方立法完善法律基础,支持更大力度的先行先试,并将试点成果法制化,加快对现有相关法律的修改完善,提升国内法对接国际规则的水平,推动建设中国特色的自贸区法治体系,并努力将国内法的内容上升为双边或多边经贸协议的内容。

五是率先对接双边和多边自贸协定规则。“十四五”期间,我国对外签署的双边和多边自贸协定的数量将增加,部分原有的自贸协定将升级,尤其是RCEP的签署将形成巨大的自贸区域。自贸区应前瞻对标先行改革,率先对接双边和多边自贸协定规则,发挥在国内国际双循环中的引领和促进作用。

(三)开放力度持续加大

一是继续扩大开放领域,促进国内国际两个市场市场深度融合。放宽准入限制,鼓励外资更多投向先进制造、高新技术、节能环保、现代服务业等,形成各有侧重的对外开放基地。放宽限制、下放权限、简化手续,鼓励区内企业“走出去”开展境外投资。

二是加大对新开放领域的探索。如在离岸贸易、离岸金融等领域,努力补上我国在这些领域的发展短板和规则短板。

三是提高准入前国民待遇加负面清单管理模式的水平。在逐步推动缩短负面清单的同时,下更大力气提高负面清单的明确性、透明性、有效性、稳定性。开放措施将逐渐从以“准入前国民待遇”原则消除准入壁垒,扩大到准入后的投资者保护、市场监管、知识产权等领域,从“边境措施”深入拓展到“边境内措施”。

(四)以优化要素配置推动贸易转型和打造特色产业体系

一是继续推动贸易转型。促进货物贸易和服务贸易融合发展,加大跨境电商、数字贸易、离岸贸易等新型贸易方式的探索。大力发展生产性服务贸易,以海南“国际旅游消费中心”等为重点发展消费性服务贸易。

二是推动优化要素配置。在进一步完善金融、人才、技术、数据等要素市场化配置体制机制中先行先试,促进国内国际要素有序自由流动,对标国际规则提升知识产权保护水平。

三是打造特色产业体系。主动适应新冠疫情下的全球产业链调整,抢抓全球数字经济发展新机遇,立足各自发展定位,加大对以“新基建”为主的基础设施投入,加大科技创新,打造一批以战略性新兴产业为主导的特色产业集群和产业园区,夯实发展基础和提升辐射力。

五、“十四五”自贸区金融发展机遇

(一)金融改革开放试验田的作用进一步凸显

资本项目可兑换等制度性改革将在海南自贸港、上海临港新片区等进行试点,探索本外币一体化、资金跨境流动自由便利的新账户体系。

(二)金融对内对外开放进一步扩大

降低金融机构准入门槛、扩大金融机构业务范围等开放措施在自贸区先行落地,区内金融机构体系进一步完善,金融市场规模进一步扩大,对周边区域的辐射力持续提高。在“境内关外”的海南自贸港将在《海南自由贸易港法》扩大授权下,探索与国际金融市场接轨的市场体系、交易制度、监管制度等,扩大国际投资者参与程度,提高金融市场的国际化程度。

(三)跨境金融发展潜力大

随着外汇管理改革的深入、便利化程度的提升,跨境金融将有更多创新空间,贸易金融、跨境资金池、供应链金融、跨境融资、外汇交易等业务规模将有较大幅度增长。部分区域将开展离岸金融、离岸贸易结算试点,迎来新的市场增量。

(四)推进人民币国际化

扩大人民币跨境使用是自贸区金融的主要方向之一。区内鼓励境外投资的政策加上自贸区的金融集聚效应,将推进人民币跨境使用,拓展人民币跨境金融服务深度和广度。

(五)产业金融创新支持实体经济

依托所在区域和特色产业,以金融创新支持实体经济。如沿海和沿江自贸区发展航运金融;浙江自贸区的油气产业链金融;海南自贸港的旅游金融、绿色金融;山东、辽宁、江苏等多个自贸区的海洋金融等。保险领域也将在不同自贸区开展不同领域的产品创新,更好服务实体经济。

(六)多元化金融服务的机遇

自贸区将形成多元化的金融业态,包括融资租赁、资产证券化、产业基金、创业基金等。打造各类特色交易场所,部分交易场所有可能按照国际市场规则进行改造并引入境外投资者,通过要素市场化配置提升金融辐射力。

(七)个人跨境投资的机会

个人跨境投资有望在部分自贸区(港)开展试点,如粤港澳大湾区“跨境理财通”已提上日程,将打开新的市场空间,为中高端个人客户提供跨境理财、全球资产配置的新平台。

(八)金融科技的发展

跨境电商、数字贸易是自贸区的产业重点之一,需要金融科技配套支持。海南自贸港和上海临港新片区的数据跨境流动新政策,更为跨境金融科技的发展提供了新基础。海南自贸港提出了制定区块链金融的标准和规则的目标。

(九)金融监管的改革探索

金融开放创新需要防范风险,金融监管也需要借鉴国际经验,进一步加强监管协调,提升跨境资金流动宏观审慎管理水平,对金融创新探索采取“沙箱监管”等新方式,确保“管得住”,不發生区域性金融风险。

(责任编辑:李兴发)

参考文献:

[1]孔庆峰.我国自贸区建设如何对标国际经验[J].学术前沿,2020(1):65-71.

[2]王方宏,杨海龙.我国自贸区金融创新的特点、主要任务、成效与展望[J].金融与保险,2020(6):117-124.

[3]谌鹏.探索自贸试验区金融改革新路径[J].中国外汇,2019(9):42-45.

[4]黄小凌,肖本华.中国(上海)自由贸易试验区制度创新研究:2013—2018[J].上海立信会计金融学院学报,2019(2):30-36.

[5]商务部.自贸试验区第六批改革试点经验网上专题新闻发布会[EB/OL].[2020-07-10].http://www.mofcom.gov.cn/xwfbh/20200710.shtml.

[6]商务部.广东天津福建自贸区设立5周年新闻发布会[EB/OL].[2020-04-28].http://www.mofcom.gov.cn/xwfbh/20200428.shtml.

[7]商务部.辽宁等自贸区设立三周年网上专题新闻发布会[EB/OL].[2020-04-17].http://www.mofcom.gov.cn/xwfbh/20200417.shtml.