资本监管约束下银行风险行为的实证研究

2020-10-26郝志运

郝志运

摘 要:为解决2008年金融危机中金融机构暴露出的弊端而生的Basel 3,是一个有着深远影响和标志意义的国际金融监管框架,Basel 3最终方案于2017年底出台,计划于2022年初实施。Basel协议的核心在于资本监管约束,目前在我国实施过程中,存在着标准缺乏普适性、规则过于复杂、监管有效性低等不足。为进一步验证Basel 3资本监管在我国的适用性、有效性和匹配度,本文实证分析了资本监管约束下银行风险承担行为,认为在经济下行压力和金融业务收缩的背景下,要结合国情提前谋篇布局,及时接轨国际监管规则,实现我国银行业可持续发展。

关键词:Basel 3最终方案;资本约束;监管有效性;银行风险行为

DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2020.09.001

中图分类号:F832.0 文献标识码:A 文章编号:1003-9031(2020)09-0003-08

一、引言

20世纪30年代的大萧条将流动性陷阱和政府干预引入了人们的视野,本世纪初肇始于次贷的全球金融危机,留给世人的或许是国际金融秩序重建以及金融监管的变革。为避免危机重演和维持金融稳定,一系列金融改革方案应运而生,其中最为瞩目的当属2011年《巴塞尔协议Ⅲ》(以下简称Basel 3)颁布实施。随后Basel 3在全球金融监管实践中不断完善,巴塞尔委员会于2017年底通过了Basel 3最终方案,重新划分了资产类别,细化了风险权重,以保持监管架构的风险敏感度;降低风险资产计量的复杂性,确保监管规则简单、易于操作理解;对全球系统重要性银行规定了最低杠杆率要求,以降低大而不倒的风险隐患。这是国际金融监管中具有里程碑的事件,标志着后危机时代全球监管改革的基本完成。

Basel 3的核心理念在于资本监管,但满足资本约束就要牺牲银行自身绩效,必然会削弱银行的核心竞争能力和可持续发展能力,银行很有可能消极执行甚至甘愿承担监管违规风险。对于Basel 3最终方案的中国化,监管当局应激励引导、按照金融机构和投资人利益最大化和风险最小化的目标,一方面要突出监管的灵活性和适应性,构建一整套符合我国国情、维护银行体系长期稳健运行的资本监管制度安排;另一方面鉴于我国金融市场发展相对不够成熟,要继续鼓励金融创新,加强市场监控和信息披露,引导银行明确权利与义务,兼顾风险与收益,平衡创新与审慎。

二、文献综述

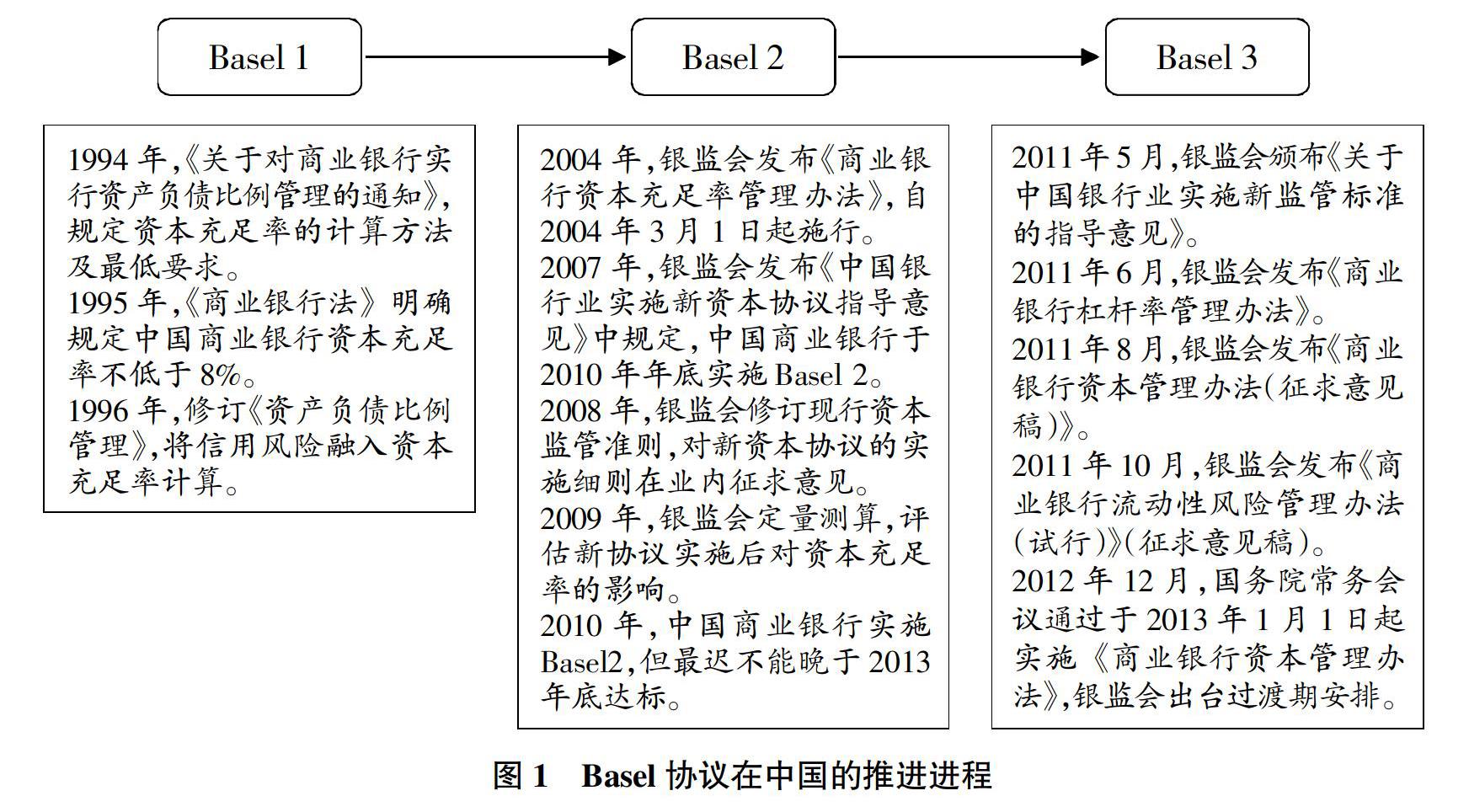

我国历来比较重视Base l协议的实施推进情况,于2009年正式加入巴塞尔委员会。同时,在Basel 1到Basel3的实施过程中,颁布了大量的文件、政策和指引。在借鉴国际Basel 3和分析我国银行业现状的基础上,2011年我国颁布了《关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》《商业银行杠杆率管理办法》《商业银行资本管理办法》《商业银行流动性风险管理办法》等一系列文件,构成了“中国版Basel 3”的监管框架体系。

Basel 3最终方案颁布后,国内外一些学者开展了研究,从定性和定量两个方面研究分析了主要变化以及对银行业的影响。

在定性分析方面,肖远企(2018)概括总结了最终方案的主要内容、巴塞尔协议演进的思路及国际监管标准发展的内在逻辑;王胜邦(2018)归纳分析了最终方案改革的总体思路、核心内容及国际影响;杨凯生、刘瑞霞及冯乾(2018)对最终方案的主要变化及对银行业的影响进行了较为详细的介绍,从多角度提出了对策建议,其中正面评价的研究较多。但刘春航(2015)认为复杂的监管体系带来了规则实施不一致、监管要求不具有可比性、监管有效性降低等一系列问题,影响国际银行监管规则的权威性和可信度。Basel 3是针对国际活跃银行尤其是全球系统重要性银行制定的一套较为复杂的规则,有着很高的监管和合规成本。肖远企(2019)指出我国金融体系成熟度与西方国家还有一定差距,將这样一套复杂的监管体系运用到我国的银行体系上,必须结合自身实际吸收贯通,因地制宜,而不能简单地采取“拿来主义”。对于国内银行业应对最终方案的政策建议,陈三毛、陈杨(2019)认为,应主动适应国际监管改革,正视国内银行的差异性,及早着手最终方案中国版的落地,分类有序地推进资本监管政策调整。

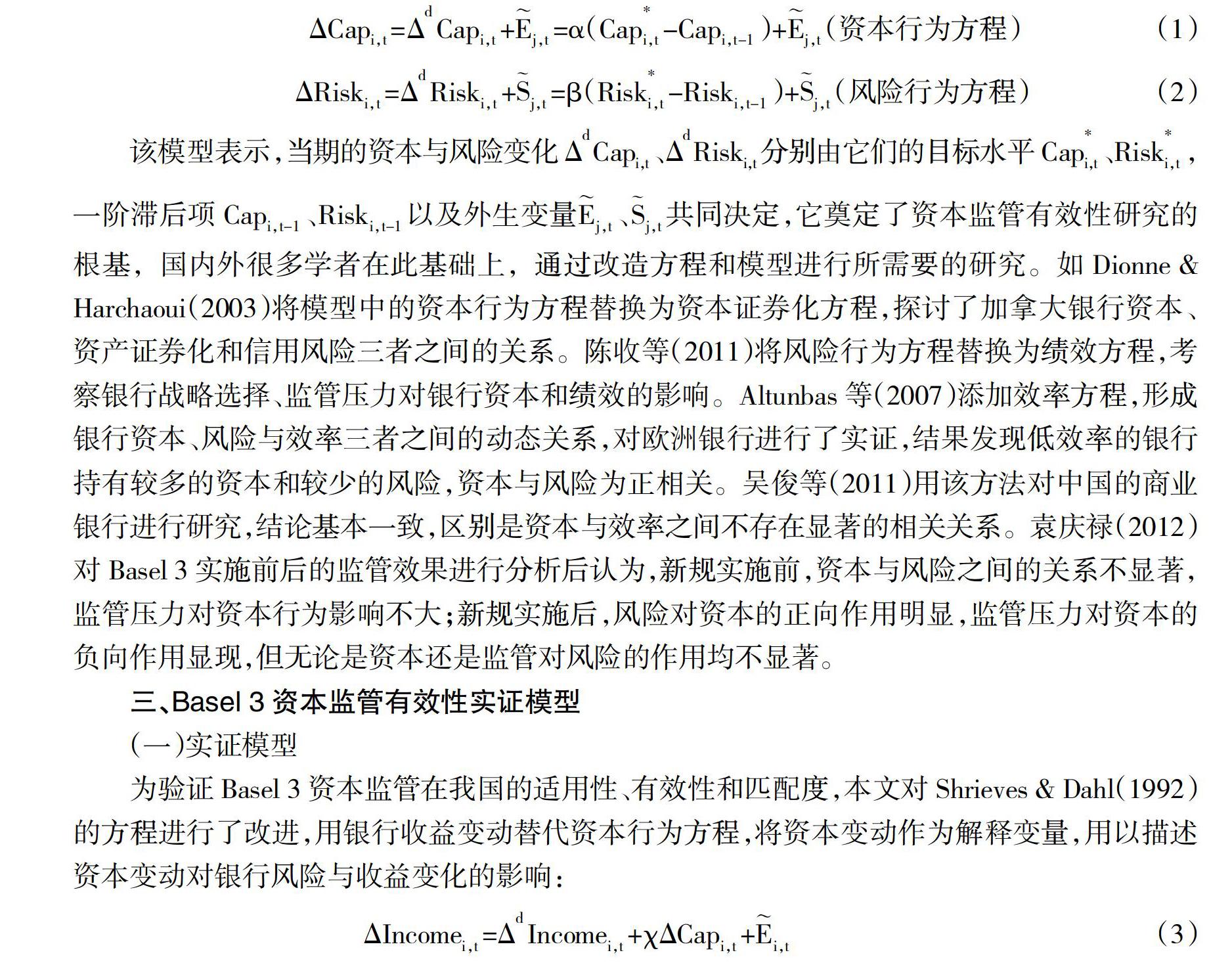

在定量分析方面,国内外针对Basel资本监管与银行风险承担行为的研究和文献较多,但大都从资本监管能否降低银行风险这一狭义有效性上进行研究。杨光美和贺光宇(2012)认为资本监管应考虑其广义有效性,即监管能否削弱银行长期竞争力和经营管理水平,换句话说,能否有助于提升银行收益和绩效。Shrieves & Dahl(1992)构建了局部联立调整模型,对美国1800家银行进行分析,验证资本监管的有效性,模型构建如下:

该模型表示,当期的资本与风险变化决定,它奠定了资本监管有效性研究的根基,国内外很多学者在此基础上,通过改造方程和模型进行所需要的研究。如Dionne & Harchaoui(2003)将模型中的资本行为方程替换为资本证券化方程,探讨了加拿大银行资本、资产证券化和信用风险三者之间的关系。陈收等(2011)将风险行为方程替换为绩效方程,考察银行战略选择、监管压力对银行资本和绩效的影响。Altunbas等(2007)添加效率方程,形成银行资本、风险与效率三者之间的动态关系,对欧洲银行进行了实证,结果发现低效率的银行持有较多的资本和较少的风险,资本与风险为正相关。吴俊等(2011)用该方法对中国的商业银行进行研究,结论基本一致,区别是资本与效率之间不存在显著的相关关系。袁庆禄(2012)对Basel 3实施前后的监管效果进行分析后认为,新规实施前,资本与风险之间的关系不显著,监管压力对资本行为影响不大;新规实施后,风险对资本的正向作用明显,监管压力对资本的负向作用显现,但无论是资本还是监管对风险的作用均不显著。

三、Basel 3资本监管有效性实证模型

(一)实证模型

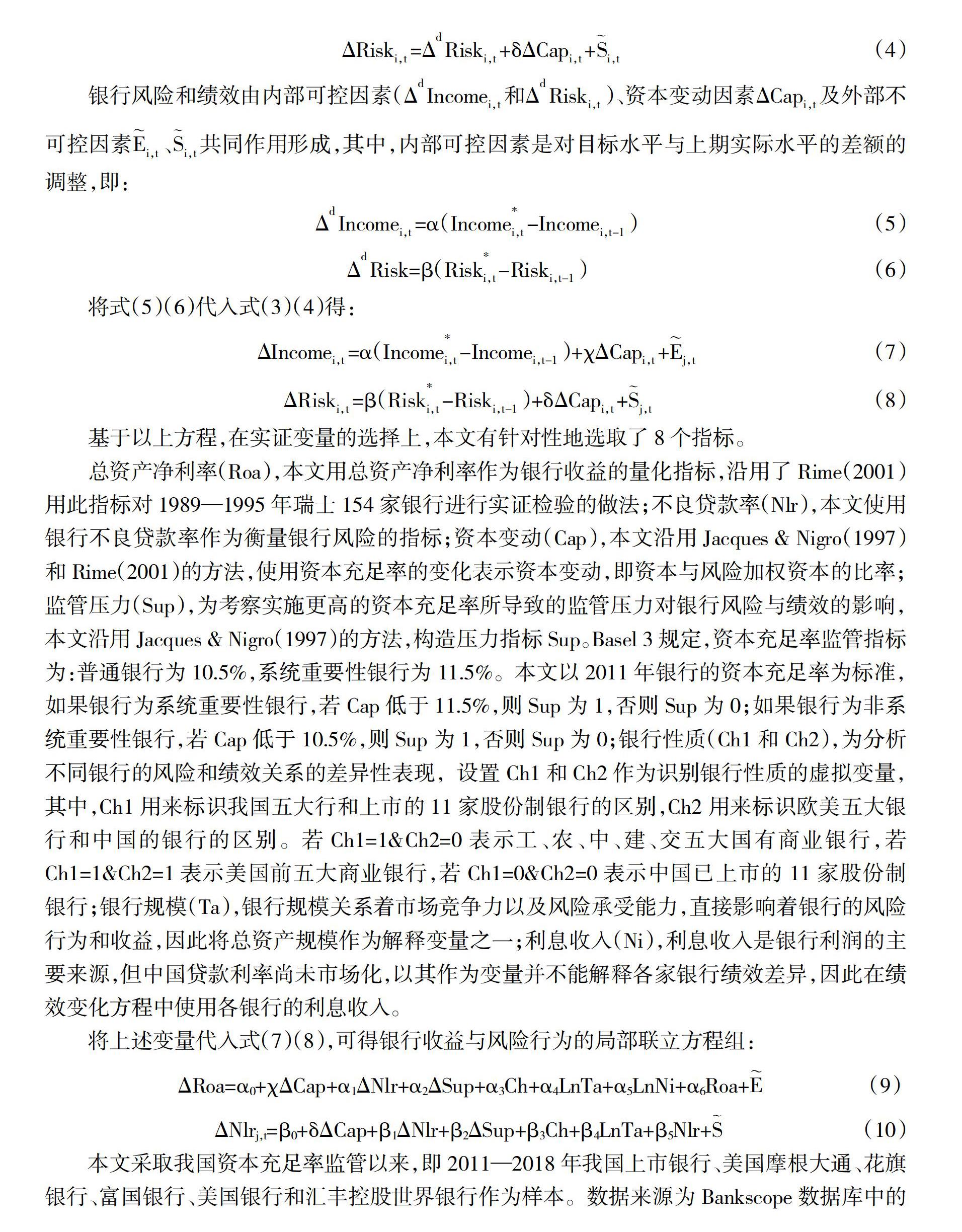

为验证Basel 3资本监管在我国的适用性、有效性和匹配度,本文对Shrieves & Dahl(1992)的方程进行了改进,用银行收益变动替代资本行为方程,将资本变动作为解释变量,用以描述资本变动对银行风险与收益变化的影响:

将式(5)(6)代入式(3)(4)得:

基于以上方程,在实证变量的选择上,本文有针对性地选取了8个指标。

总资产净利率(Roa),本文用总资产净利率作为银行收益的量化指标,沿用了Rime(2001)用此指标对1989—1995年瑞士154家银行进行实证检验的做法;不良贷款率(Nlr),本文使用银行不良贷款率作为衡量银行风险的指标;资本变动(Cap),本文沿用Jacques & Nigro(1997)和Rime(2001)的方法,使用资本充足率的变化表示资本变动,即资本与风险加权资本的比率;监管压力(Sup),为考察实施更高的资本充足率所导致的监管压力对银行风险与绩效的影响,本文沿用Jacques & Nigro(1997)的方法,构造压力指标Sup。Basel 3规定,资本充足率监管指标为:普通银行为10.5%,系统重要性银行为11.5%。本文以2011年银行的资本充足率为标准,如果银行为系统重要性银行,若Cap低于11.5%,则Sup为1,否则Sup为0;如果银行为非系统重要性银行,若Cap低于10.5%,则Sup为1,否则Sup为0;银行性质(Ch1和Ch2),为分析不同银行的风险和绩效关系的差异性表现,设置Ch1和Ch2作为识别银行性质的虚拟变量,其中,Ch1用来标识我国五大行和上市的11家股份制银行的区别,Ch2用来标识欧美五大银行和中国的银行的区别。若Ch1=1&Ch2=0表示工、农、中、建、交五大国有商业银行,若Ch1=1&Ch2=1表示美国前五大商业银行,若Ch1=0&Ch2=0表示中国已上市的11家股份制银行;银行规模(Ta),银行规模关系着市场竞争力以及风险承受能力,直接影响着银行的风险行为和收益,因此将总资产规模作为解释变量之一;利息收入(Ni),利息收入是银行利润的主要来源,但中国贷款利率尚未市场化,以其作为变量并不能解释各家银行绩效差异,因此在绩效变化方程中使用各银行的利息收入。

将上述变量代入式(7)(8),可得银行收益与风险行为的局部联立方程组:

?驻Roa=?琢0+?字?驻Cap+?琢1?驻Nlr+?琢2?驻Sup+?琢3Ch+?琢4LnTa+?琢5LnNi+?琢6R0)

本文采取我国资本充足率监管以来,即2011—2018年我国上市银行、美国摩根大通、花旗银行、富国银行、美国银行和汇丰控股世界银行作为样本。数据来源为Bankscope数据库中的年度数据,具有较高的可信度。运用广义两阶段最小二乘法(GTSLS)对局部联立调整模型(7)和(8)进行估计,消除异方差的影响,分梯次对全球银行业、中国银行业和中国的股份制商业银行进行研究,分析银行净资产收益率和不良贷款率的变动,进一步探索在Basel 3监管下银行收益和风险行为的变化情况。

(二)资本监管下总资产净利率(Roa)的变动分析

通过对Basel 3资本监管下总资产净利率的变化即?駐Roa的实证,可进一步分析银行的收益和绩效的变化情况。

监管压力对银行收益变化的影响不显著,这说明了自2011年Basel 3在我国实施以来,资本监管并没有提高银行收益,也就没有明显提升银行的绩效水平和竞争能力,这对于国际和国内银行的结论都是一致的。Basel协议的资本监管在对实现银行经营目标和获取绩效方面,没有实现监管目标和银行目标的统一。

对于全球银行业来说,银行资本充足率的变动对银行收益变化影响不显著,但是对中国银行和股份制商业银行来说,影响是显著的。这可能是由于中国银行主要依靠信贷投放来实现利润增长,因此其收益对资本的变动较为敏感。而国际银行特别是欧美银行的金融市场发展成熟,表外业务的品种和规模比较大,收益对资本的变动较不敏感,且欧美五大全球银行的资本充足率已达到了较高水平,进一步增加资本对银行利润增幅的效果不显著。

银行规模对银行收益变化不显著。在Basel 3监管要求下,全球银行、五大国有银行和股份商业银行的收益变动状况是一致的。

(三)资本监管下不良贷款率(Nlr)的变动分析

通过对资本充足率监管下不良贷款率?驻Nlr的实证,可进一步分析银行的风险控制行为的变化情况。

监管压力与中国银行业的风险变化负相关,即监管的实施能够降低银行风险,但对大型银行来说并不显著,对股份制商业银行效果显著。这说明,在Basel 3的资本监管压力下,大型国有商业银行由于资产质量较高和管理较为规范,监管对风险的变化影响并不明显,而中小银行为了满足监管要求,需要采取更为主动的风险控制行为,降低风险的效果较好。

对中国银行业来说,银行规模与不良贷款率负相关,且影响显著。这说明大型国有银行的风险控制水平相比股份制银行要高,可以显著得降低银行的不良贷款率,故承担更小的风险压力。

风险与绩效的相互影响呈正相关关系,但不显著。这符合一般预期,银行在增加贷款提高绩效的同时,不良贷款率也随之增加,风险也会相应提高。但由于监管要求并采取相关风险控制措施,绩效与风险的关系并不显著。

中国银行业的利息收入对不良贷款率的变动影响显著,且呈正相关关系,即银行利息收入能够显著提高银行的风险,这是因为我国银行业的收入主要靠利息,在扩大业务规模增加利息收入的同时,风险隐患也随之扩大。

四、Basel 3最终方案的主要变革

巴塞尔委员会要求各成员国于2022年再开始实施Basel 3最终方案。最终方案强化了国际银行监管架构的权威性和操作性。主要变化体现在以下几方面。

(一)在信用风险方面,优化了标准法和内部评级法

针对信用风险标准法,重新划分信用风险资产类别,调整了住房抵押债权、房地产抵押债权、次级债股权等风险暴露分类,突出了特定风险暴露的风险权重乘数。嵌入了风险驱动因子,细化了风险权重,提升信用风险新标准法对风险的反应速度和敏感性。结合银行业务的实质性风险,调整了表外贷款承诺转换系数和股权、次级债及其他资本工具等风险权重。针对信用风险内评法,在分析各类资产历史数据的可获得性和准确性基础上,评估内部模型的可行性,调整不同风险暴露模型的适用范围,增加并调整违约概率、违约损失率等部分内评法风险参数的最低值。

(二)在操作风险方面,优化了标准计量法

将现行的操作风险的基本指标法、标准法或高级计量法等三种方法进行了整合,统一为标准计量法,有效解决了当前各银行操作风险计量方法之间的差异性,增强了操作风险计量结果的可比性和可操作性。提高了对风险的敏感度,增强了与银行业务规模及管理水平之间关联程度。

(三)在杠杆率方面,优化了监管架构

为降低金融机构特别是全球系统重要性银行“大而不倒”的道德风险隐患,加强金融杠杆监管,最终方案对杠杆率进行了修正,允许在计算风险敞口中扣减贷款损失准备金,提高了全球系统重要性银行的杠杆率。

五、中国银行业推进Basel 3的策略建议

Basel 3最终方案的颁布标志着后危机时代全球金融监管改革取得了阶段性成果。虽在国际范围内存在非普遍适用性,然而,该协议代表了国际金融监管的发展趋势,将对国内银行业的发展具有极强的导向作用。Basel 3最终方案将于2022年初实施,中国的监管机构和银行业都应提前谋篇布局,及时接轨国际监管规制,实现我国银行业的稳健可持续发展。

(一)前瞻指引,完善以资本为核心的监管规制

Basel 3监管是以资本的刚性约束作用为主,辅助以流动性、杠杆率等多重监管约束。我国推进Basel 3,不单是履行巴塞尔委员会成员国的责任和义务,更为重要的是要通过资本监管推动现代金融风险管理体系和实现银行盈利可持续发展,向欧美发达国家学习借鉴全球金融监管改革的经验和教训。因此,中国银行业应在Basel 3资本监管约束下,调整自身的经营行为和风险偏好,优化调整金融資产与业务结构,适当将金融资本向个人金融、信用卡和住房地产抵押贷款倾斜,加大对民营企业、普惠金融和小微企业的支持力度,进一步加强授信管理,减少过度多重授信对资本资源的浪费,引导金融资本活水助力我国经济社会的健康可持续发展。

(二)激励相容,有序推进Basel 3最终版的实施

从实证分析上看,资本监管没有提升银行的盈利能力和风险控制水平,且我国在实施过程中存在资本缺口压力、削弱银行收益和影响金融创新等“水土不服”的现象,即Basel 3存在非普适性,这是由发达和发展中国家金融发展阶段的差异所决定的,同一套标准无法放之四海而皆准。而Basel 3最终方案的颁布,虽在一定程度上降低了监管规则的复杂性,提高了监管架构风险敏感度、操作性及可比性。但现阶段在金融收紧和经济下行的背景下,Basel 3监管产生的资本约束将会加剧我国金融业顺周期性。监管部门需要在现行Basel 3框架下,结合本国客观实际,实施审慎的资本监管制度安排,实现支持经济持续增长和维护金融稳健统筹兼顾。

(三)宏观审慎,稳健做好金融资产的创新业务

自2017年起我国进入金融强监管阶段之后,市场乱象得到了深入整治,结构性去杠杆已取得了阶段性成果。为落实中央“六稳”“六保”工作任务要求,金融监管应转向鼓励适度的金融创新,满足实体经济发展的必要融资要求。因此,应在落实Basel 3资本监管要求的基础上,怀着开放包容的姿态做好金融资产的创新业务。由于Basel 3最终方案对同业、理财和表外业务的发展也将产生较大影响,需要借鉴使用最终方案分析研判信用、操作和流动性风险,做好压力测试,规避金融创新中的监管套利行为。要落实底层资产穿透的监管要求,根据基础资产性质设定风险权重,确保银行能够足额计提资本。有序推进资产证券化工作,加快不良资产的清收处置,引导影子银行业务的健康规范发展。

(四)内生增长,构建自洽的风险管理文化体制

Basel 3监管的目标是引导银行形成风险防控的内生机制,实现安全性、增长性和盈利性之间的有机统一,最终要实现信用风险标准法、操作风险标准计量法应与银行业务经营、资本管理和绩效考核有机结合。银行业应依托大数据、云计算和人工智能等金融科技的发展,增强基础数据收集获取、内部模型建立分析、信息系统开发建设的水平,为金融风险的及时识别、精准计量、有效评估与持续监测奠定基础。同时,要进一步完善公司治理架构、内部控制水平和风险管理体制,加强银行信贷合规管理,建立党内监督、巡视巡察和审计监督协调贯通的长效机制,逐步减少违约率、信用风险暴露及操作风险损失,催生和培育银行自洽性的风险文化。

(责任编辑:孟洁)

参考文献:

[1]陈三毛,陈杨.巴塞尔协议改革、最终方案及其评价[J].金融理论与实践,2019(11):32-41.

[2]陈忠阳.巴塞尔协议Ⅲ改革、风险管理挑战和中国应对策略[J].国际金融研究,2018(8):66-77.

[3]贺建清.中国版巴塞尔协议Ⅲ对银行业的影响分析[J].金融论坛,2011(8):25-32.

[4]李腾飞.巴塞尔协议Ⅲ最终方案的演进与新要求[J].上海金融,2018(7):40-46.

[5]刘春航.解密巴塞尔—简析国际银行监管框架[M].北京:中国金融出版社,2015.

[6]刘春航.国际银行监管框架的反思—兼论简单性、可比性和风险敏感性的平衡[J].金融监管研究,2015(1):6-14.

[7]王胜邦.巴塞尔Ⅲ最终方案的总体思路与国际影响[J].中国金融,2018(2):81-84.

[8]肖远企.巴塞尔Ⅲ改革的“终结”与逻辑[J].中国金融,2018(1):85-87.

[9]杨凯生,刘瑞霞,冯乾.《巴塞尔Ⅲ最终方案》的影响及应对[J].金融研究,2018(2):30-44.