1999–2016 年鼎湖山季风常绿阔叶林凋落物月回收量数据集

2020-10-26李跃林刘世忠黄健强韦思敏褚国伟张倩媚张德强孟泽

李跃林,刘世忠,黄健强,韦思敏,褚国伟, 张倩媚,张德强,孟泽

1. 中国科学院华南植物园,广州 510650

2. 中国科学院大学,北京 100049

数据库(集)基本信息简介

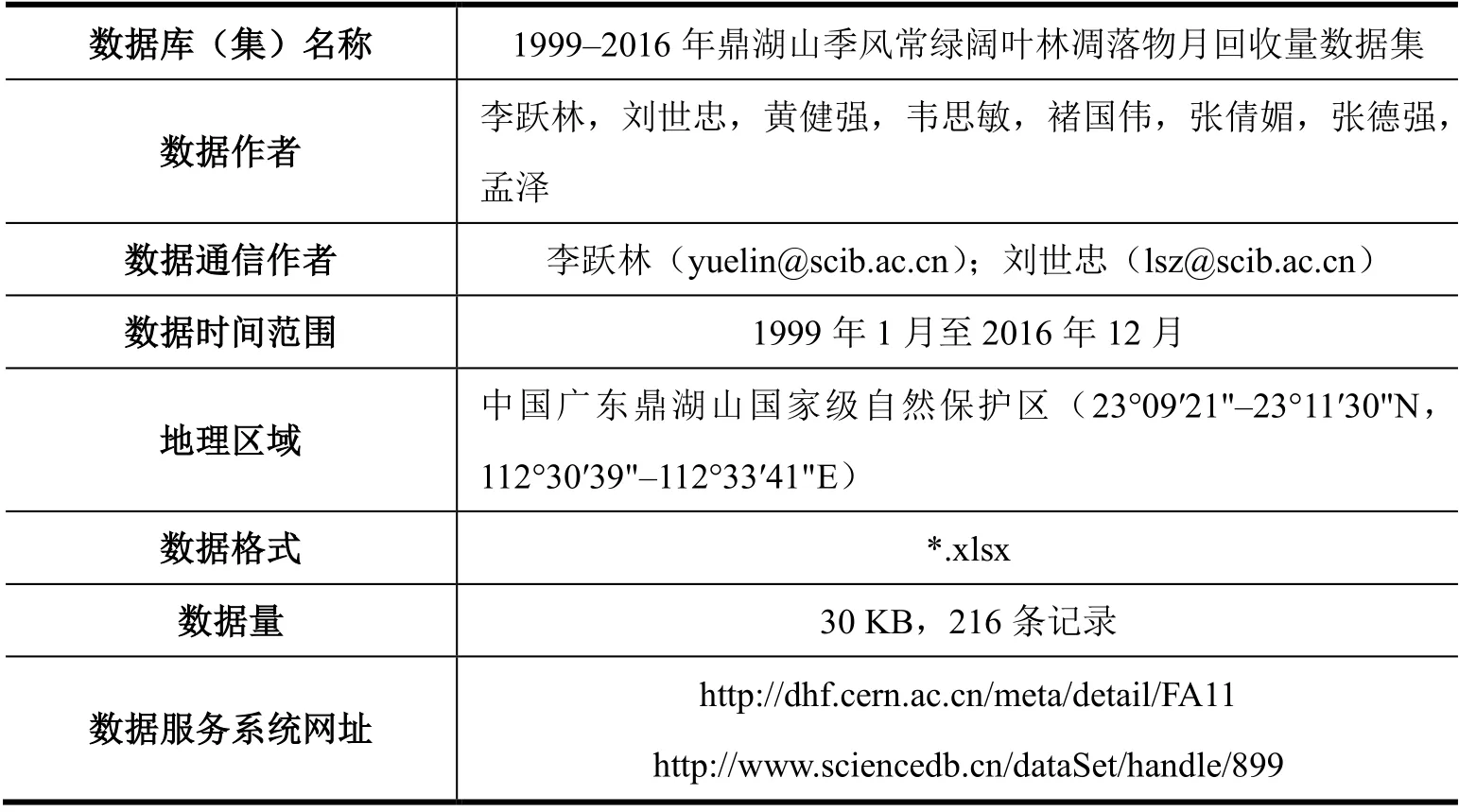

数据库(集)名称 1999–2016 年鼎湖山季风常绿阔叶林凋落物月回收量数据集 数据作者 李跃林,刘世忠,黄健强,韦思敏,褚国伟,张倩媚,张德强,孟泽 数据通信作者 李跃林(yuelin@scib.ac.cn);刘世忠(lsz@scib.ac.cn) 数据时间范围 1999 年1 月至2016 年12 月 地理区域 中国广东鼎湖山国家级自然保护区(23°09′21"–23°11′30"N,112°30′39"–112°33′41"E) 数据格式 *.xlsx 数据量 30 KB,216 条记录 数据服务系统网址 http://dhf.cern.ac.cn/meta/detail/FA11 http://www.sciencedb.cn/dataSet/handle/899

基金项目 数据库(集)组成 国家自然科学基金项目(31670453、41430529);中国生态系统研究网络(CE鼎湖山森林生态系统定位研究站运行服务项目;国家科技部(CRERN)广东鼎湖山森林生态系统国家野外科学观测研究站运行服务项目。 数据集由1 个数据文件组成,数据量216 条,包含1999 年1 月至2016 年12 月鼎湖山国家级自然保护区季风常绿阔叶林样地凋落物监测得到的月凋落物回收量数据。

引 言

凋落物也可称为枯落物或有机碎屑,是指在生态系统内,由地上植物组分产生并归还到地表面,作为分解者的物质和能量来源,借以维持生态系统功能的所有有机质的总称[1]。凋落物是森林生态系统的重要组成成分,它在一定程度上反映了森林生态系统的初级生产力,凋落物作为连接植物群落与土壤间的纽带,在森林生态系统的物质循环、能量流动和信息传递这三大功能中发挥着重要作用[2]。自19 世纪70 年代以来,森林凋落物的相关研究一直为林学、森林生态学、生物地球化学和森林土壤学等多学科所重视,最早全球主要森林类型的凋落物量和现存量的范围得到量化,随后相关研究在深化[2]。影响凋落物量的因素主要是气候和林型,森林凋落物量年变化与气候环境因子(台风、暴雨等)密切相关。马尾松针叶林(Pinus massoniana coniferous forest,简称针叶林)、马尾松针阔叶混交林(mixed Pinus massoniana/broad-leaved forest,简称针阔混交林)和季风常绿阔叶林(monsoon evergreen broad-leaved forest,简称季风林)是鼎湖山国家级自然保护区内分布的典型森林植被类型。其中季风常绿阔叶林是我国南亚热带的地带性森林类型,鼎湖山是该森林类型的典型代表性地带[3]。鼎湖山凋落物产量研究表明,凋落物产量差异体现出森林演替和生长格局的变化趋势,其中受降水和气温的影响,凋落物输入存在明显的季节性,雨季(4 月至9 月)凋落物产量高于旱季(10 月至翌年3 月)[4-5]。研究还发现,鼎湖山阔叶林和混交林凋落物量存在“大小年”现象,即森林不能连续几年均维持较高(或较低)的凋落物量,这种波动性变化可能是森林维持稳定生产力的一种自我调节形式[6]。凋落物回收量中的凋落物组分指枝、叶、花、果、皮、苔藓地衣及杂物等,对鼎湖山马尾松针叶林、针阔叶混交林和季风常绿阔叶林三种代表性森林类型的研究表明,不同类型森林凋落物组分比例不同,但叶总是占有最大的比例;凋落物的凋落节律与森林类型和气候条件有关,不同的森林其凋落物有不同的凋落节律,共同点是凋落高峰均出现在雨季[6]。

在全球气候变化背景下,森林凋落物的分解是全球碳平衡的一个尤为重要的关键环节,水热环境等因素的差异是导致凋落物分解速率不同的主要原因。森林结构的不同,导致林下小气候的差异,进而影响凋落物的分解。森林凋落物分解研究有利于揭示和阐明森林群落演替过程中土壤有机碳的积累机制,这也是近年来的一个研究热点。鼎湖山季风常绿阔叶林作为演替后期的森林类型,其年凋落物量高于演替初期的马尾松针叶林,这有利于土壤活性有机碳的积累[7]。在对鼎湖山森林残体分解后的3 个去向(呼吸、可溶性有机碳和碎屑)所占比例的研究发现,凋落物以呼吸的形式归还至大气的比例随森林正向演替而降低,季风常绿阔叶林76.2%的凋落物通过可溶性有机碳(DOC)和碎屑(fragmentation)形式进入土壤,碎屑是凋落物分解后碳流向土壤的主要形式[8]。在季风常绿阔叶林土壤CO2排放研究上,降雨过程中大量凋落物淋溶有机碳的输入能改变土壤微生物群落组成,刺激微生物活性,进而增加土壤CO2排放[9]。因鼎湖山地处全球三大高氮沉降区域之一和受酸雨严重影响的区域[10],联系该环境背景,研究表明,氮沉降输入没有影响到鼎湖山凋落物输入量,但抑制土壤CO2排放[11],并减缓凋落物分解速率[12-13]。综上所述,在植被–土壤–大气统一连续体系统中,凋落物与土壤生物亚系统、土壤亚系统及大气系统相联系,在生物地球化学循环中具有重要意义。鼎湖山森林生态系统定位研究站(简称鼎湖山站)是中国生态系统研究网络(CERN)和UNESCO/MAB(联合国教科文组织/人与生物圈计划)的站点之一,依照CERN 监测技术,自1978年建站以来,长期开展了季风常绿阔叶林群落等主要森林群落凋落物的监测与研究[8,14-17]。本数据整理了鼎湖山站1999–2016 年季风常绿阔叶林凋落物月回收量数据,以期为深入探讨全球水热格局变化情形下的植被结构和生态系统功能提供本底资料,为该地区的森林经营管理及生态系统功能评价提供数据支撑。

1 数据采集和处理方法

1.1 数据采集样地描述

鼎湖山国家级自然保护区(23°09′21"–23°11′30"N,112°30′39"–112°33′41"E)位于广东省肇庆市鼎湖区,占地总面积为1155 ha,主要地形为丘陵和低山,海拔100–700 m。该地区属于南亚热带季风气候,年降水量为1714 mm,年平均湿度为76%,4 月至9 月为湿季,10 月到翌年3 月为旱季,湿季降水量占全年降水量80%左右。年均气温22.5℃,最冷月(1 月)和最热月(7 月)平均气温分别为13.8℃和28.8℃;地质基础主要为泥盆纪砂岩、砂页岩、页岩和石英砂岩, 地带性土壤为南亚热带赤红壤[18]。鼎湖山植物群落呈现终年常绿,郁闭度约95%。根据森林生态系统演替系列,鼎湖山的植物群落可分为演替初期的马尾松针叶林、演替中期的针阔叶混交林和演替后期的季风常绿阔叶林。季风常绿阔叶林乔木层主要物种为锥栗(Castanopsis chinensis)、木荷(Schima superba)、黄果厚壳桂(Cryptocarya concinna)、厚壳桂(Cryptocarya chinensis)、白颜树(Gironniera subaequalis)、鼎湖血桐(Macaranga sampsonii)、香楠(Aidia canthioides)等[18]。

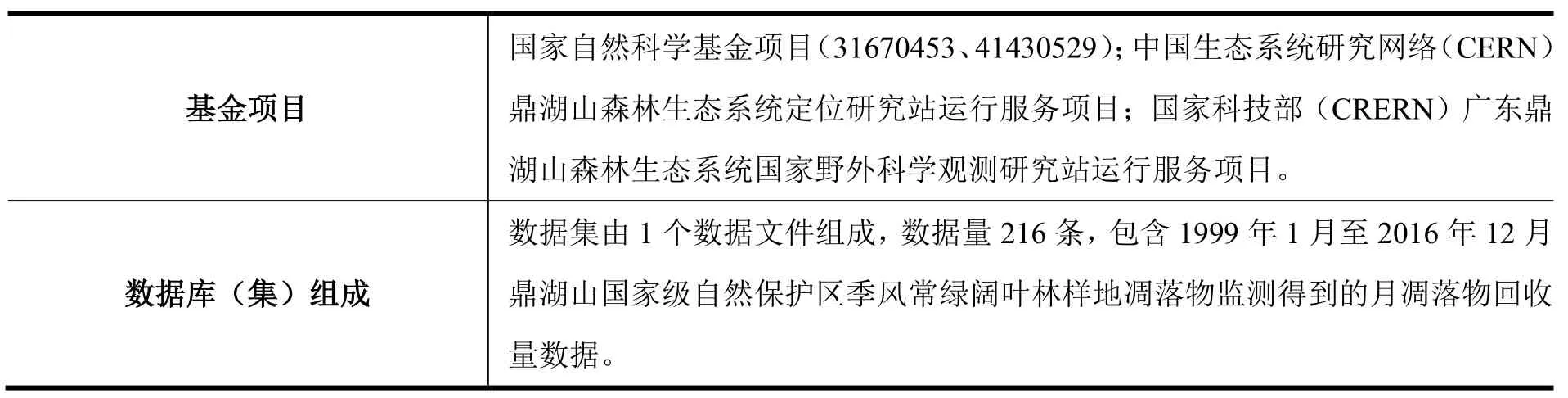

本研究数据采集对象为季风常绿阔叶林群落,南亚热带森林群落的地带性演替顶极,具有典型代表性。为研究季风常绿阔叶林群落结构及功能特征等,最早于1982 年在海拔230–350 m 建立季风常绿阔叶林永久样地,于1992 年扩展至1 hm2[18-19]。样地位于鼎湖山庆云山寺后,表1 为样地概况[19-21]。

序号 样地名称 季风常绿阔叶林永久样地 10 林分密度/hm−2 4538 11 生物量/t·hm−2 290.0 12 土壤类型 赤红壤

1.2 数据来源

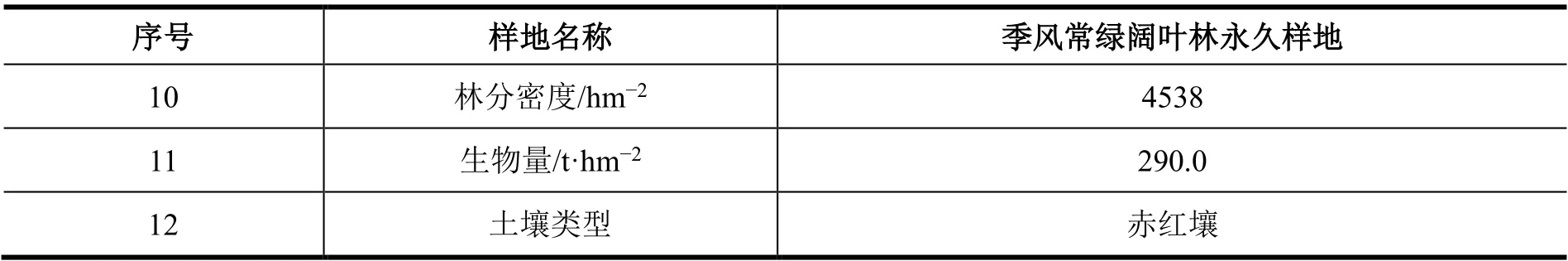

数据起源于鼎湖山站季风常绿阔叶林永久样地的野外观测调查,该样地的面积为1 hm2,始建于1982 年。依照《陆地生态系统生物观测规范》[22],凋落物回收量的观测采用凋落物收集器法,即以1×1m 网状物来回收凋落物,然后换算成单位面积的平均量。鼎湖山收集凋落物的具体方法如下:在永久样地设置了15 个凋落物长期观测收集框,收集框在永久样地的分布如图1 所示,均设置为方框式收集器,方框置于离地面50 cm 高度处,面积为1 m2,方框底部用尼龙网眼窗纱,网状物用尼龙纱窗制作,方框在样地内随机放置,用支架固定使枯枝落叶收集框保持水平状态。收集频率为每月收集一次,将每次收集到的凋落物,按枝、叶、花、果、皮、苔藓地衣及杂物等分开,在65℃下烘干至恒重后称重,记入凋落物回收量表格[22]。

图1 凋落物观测点平面布局示意图

1.3 数据加工、处理方法与过程

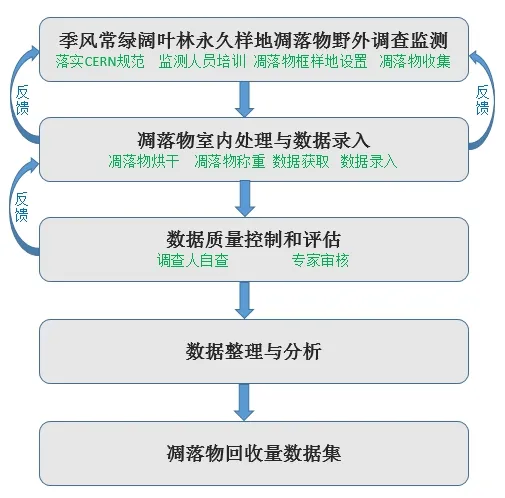

本数据集的构建过程主要包括:野外样地调查,凋落物收集框制作与安装,凋落物收集,凋落物烘干、称重,数据收集与整理,数据质量控制与评估,数据分析以及数据集的形成与入库。具体的构建过程见图2。

图2 数据构建流程

2 数据样本描述

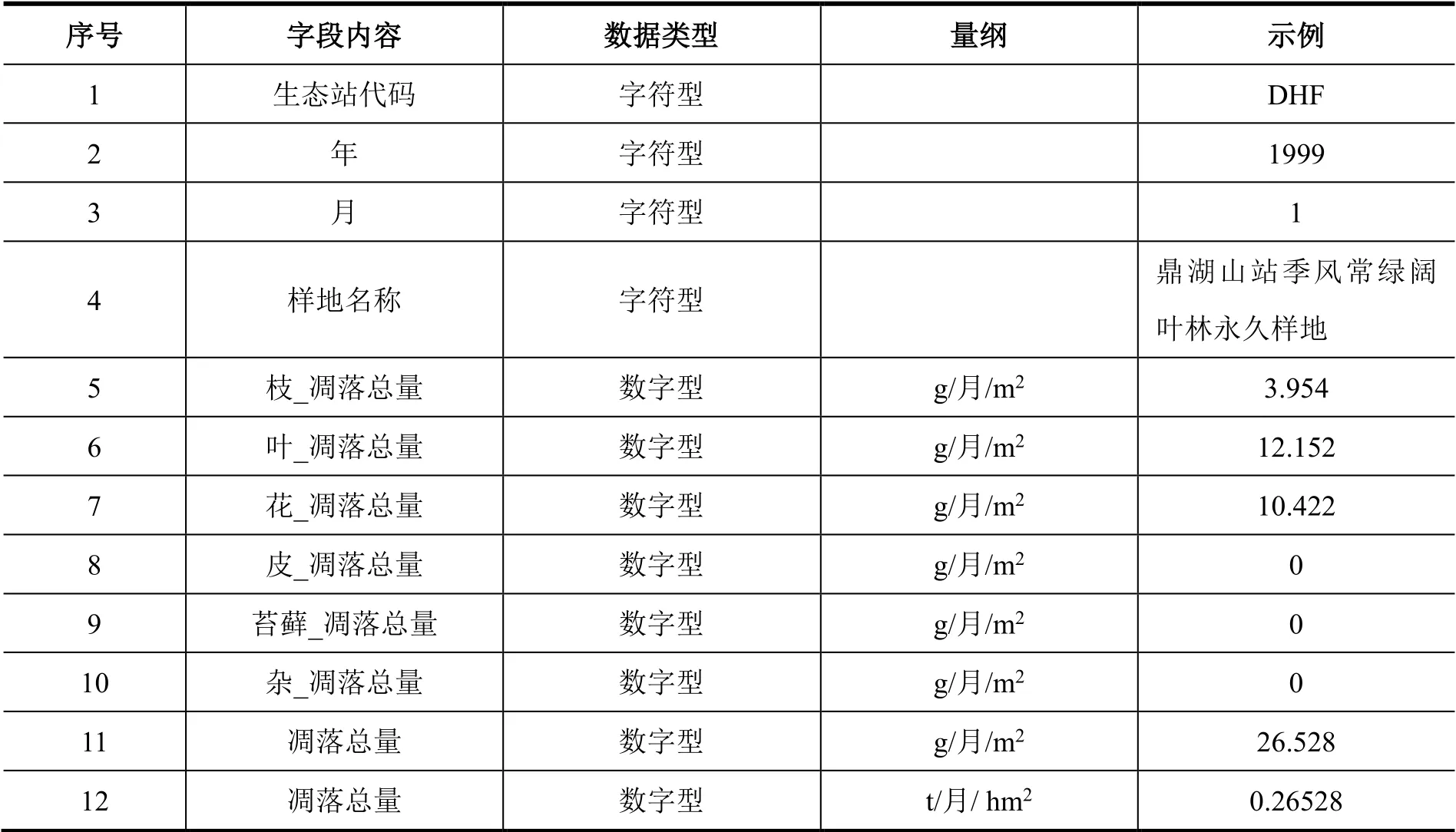

本数据集的数据存储格式为Excel 文件。文件包含1 个数据表单,存放了鼎湖山国家级自然保护区1999–2016 年的鼎湖山季风常绿阔叶林凋落物月回收量数据,共有216 条记录。表2 列出数据表单所包含的具体字段名称、类型及示例。

表2 鼎湖山针阔叶林树干液流数据集表单内容

3 数据质量控制和评估

本数据集来源于野外样地的监测取样及实验室分析数据。从样地设置的前期准备、收集框等设备的安装、数据的获取及校正,均由鼎湖山站有着长期野外实验及室内分析经验的技术人员及科研人员完成,确保了数据准确性。具体数据质量的控制方法是在凋落物收集过程中,样品收集间隔保持频度的一致性,采样日期在恶劣天气情形下相差不超过1–2 天,凋落物收集袋上注明收集时间、地点、收集人及收集框号。特别是近年鼎湖山站完善数据采集系统以来,在手工记录的同时,通过手机APP 采集等相关实验信息,保证采样时间等记录的准确性。凋落物组分枝、叶、花、果、皮、苔藓地衣及杂物等划分,由熟练掌握区分标准的技术人员完成,保持划分标准的一致性。凋落的烘干按实验规程严格操作,待干燥步骤完成,及时用电子天平称重记录于实验本,之后由实验员录入鼎湖山数据采集系统,录入系统的数据经相关专家分析数据的可靠性,在保证数据可靠性的前提下,采用CERN 数据质量保证和控制方法进行数据入库。

4 数据价值

全球变化水、热格局可能发生变化情形下,凋落物是森林生态系统物质循环和能量流动中的重要结构和功能单元的生态学意义显得尤为重要。南亚热带季风常绿阔叶林生态系统是我国生态关键带的重要常绿阔叶林生态系统类型,其过程与变化的研究是生态系统生态学研究的重点,生态系统过程对全球变化有响应和反馈作用,是阐述全球变化的影响与适应机理的基础。因此对我国南亚热带鼎湖山代表性森林类型季风常绿阔叶林凋落物的积累和分解过程进行相关分析和研究,将有利于森林经营管理和利用,并对全球变暖提出林业上的科学对策有着较为重要的意义。

对鼎湖山季风常绿阔叶林的凋落物回归量的实测,可为该地区的森林物质循环、能量流动及信息传递提供准确的基础信息[2]。鼎湖山季风常绿阔叶林林分年龄达400 余年,群落有着复杂的垂直结构,系统稳定,是代表本地带最高生产力水平的地带性植被类型[3]。基于中国亚热带形成机理,学术界公认鼎湖山所在区域水热环境对全球变化极其敏感。随着青藏高原冰川的逐步消融,预计海陆季风效应将进一步加强,全年降水变率有可能进一步加大,导致干季土壤水分进一步亏缺。在这种逐步改变的环境下,鼎湖山的季风常绿阔叶林群落的响应可为森林生态系统结构、功能和动态研究和区域退化生态系统恢复研究提供重要参考[23]。而关于该森林类型凋落物回收量公开数据少之又少。

本数据集可应用于全球气候变化情形下的养分循环分析、不同森林类型的结构和功能比较、林业经营管理等相关领域,也可以考虑在不同的典型区域、典型陆地生态系统之间开展多台站数据联网分析,结合中国生态网络数据中心长期定位观测的生物、土壤、气候等数据,将为模型分析提供非常有用的数据(特别在当今模型研究缺乏实测数据的情形下)。

5 数据使用方法和建议

本数据集可通过链接Science Data Bank 在线服务网址(http://www.sciencedb.cn/dataSet/handle/899)下载数据;也可通过广东鼎湖山森林生态系统国家野外科学观测研究站数据资源服务网(htt p://dhf.cern.ac.cn/meta/detail/FA11),登录首页后点“资源服务”下的“数据服务”,进入相应页面下载数据。

数据作者分工职责

李跃林(1970—),男,湖南人,研究员,研究方向为森林生态学。主要承担工作:数据分析和论文撰写。

刘世忠(1970—),男,广东人,高级工程师,研究方向为森林生态学。主要承担工作:样地布置与质量控制。

黄健强(1994—),男,广东人,硕士研究生,研究方向为森林水分生理。主要承担工作:数据整理和论文撰写。

韦思敏(1996—),女,广西人,硕士研究生,研究方向为森林生态学。主要承担工作:数据整理和论文撰写。

褚国伟(1976—),男,广东人,高级工程师,研究方向为环境生态学。主要承担工作:数据采集与质量控制。

张倩媚(1970—),女,广东人,高级工程师,研究方向为森林生态学。主要承担工作:数据录入与质量控制。

张德强(1963—),男,广东人,研究员,研究方向为森林生态学。主要承担工作:项目组织与协调。

孟泽(1970—),男,湖南人,技术员。主要承担工作:数据采集与质量控制。