单采血小板献血者献血反应的处理措施和效果研究

2020-10-22王莉娟刘建英梁海燕

王莉娟 黎 斌 胡 烨 刘建英 梁海燕 郑 瑜

广东省韶关市中心血站献血服务科,广东韶关 512026

随着医疗科学的发展,临床医院对血液的需求量日益提高,需广大群众加入献血者的队伍,捐献自己的血液以满足医院用血的需要,但部分献血者在献血过程中或献血完成后会出现面色苍白、头晕目眩、恶心呕吐、胸闷气短,甚至发生晕厥抽搐等不良反应现象,临床将其称之为献血反应[1-2]。临床认为多种因素均可诱发献血反应,如精神高度紧张、献血前4h内未进食、睡眠不足过度疲劳及周围环境因素等。其发生献血反应后会出现较大的不适感,不仅会给献血者造成一定程度心理阴影,甚至会降低群众献血的积极性,提高单采血小板献血者招募难度[3-4]。本研究旨在探讨单采血小板献血者献血反应的处理措施,并对其效果进行分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2018年3月~2019年5月于我站接受单采血小板献血者284例,依据干预方式的不同分为对照组(常规处理措施,126例)和观察组(针对性处理措施,158例)。对照组中男72例,女54例;年龄20~42岁,平均(30.6±2.2)岁;身体质量指数17~26kg/m2,平均(21.05±1.31)kg/m2。观察组中男88例,女70例;年龄21~42岁,平均(30.6±2.3)岁;身体质量指数17~27kg/m2,平均(21.12±1.33)kg/m2。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入及排除标准

(1)纳入标准:①符合《中华人民共和国献血法》[5]《GB18467-2011献血者健康检查要求》[6]的相关标准;②年龄>18岁;③无精神障碍史。(2)排除标准:①有血液系统疾病;②无法进行正常沟通交流;③献血前1周服用影响血小板的药物;④献血前饮酒。

1.3 方法

两组采集前将献血者的血小板计数、性别等基础资料输入至血细胞分离机内,并对程序进行设定,设置采集速度:男100~120mL/min、女80~100mL/min。

1.3.1 对照组 给予常规处理措施,包括对献血者进行常规献血知识的宣传教育,指导献血者对局部进行合理按压及提供糖水等处理措施。

1.3.2 观察组 给予针对性处理措施,具体内容如下:(1)在献血者进行献血前,由医务人员采用发放献血知识手册等方式对献血者进行献血知识的宣传教育,医务人员采用通俗易懂的语言为献血者进行讲解,耐心的解答内心疑虑,提高献血者对献血知识的全面认知与了解,强调空腹或饥饿、疲劳等多种因素可对献血造成不良影响,加强献血者对献血的配合程度及依从性。(2)医务人员对献血者的身心及精神状况进行了解,对献血前存在紧张、焦虑等负面情绪及在献血过程中极易出现负面情绪的献血者给予多种方法进行心理疏导,加强与献血者的沟通,同时可为献血者播放一些舒缓、轻快的音乐或视频等,帮助献血者舒缓心理压力;营造一个干净、整洁及舒适的献血环境,同时进一步缓解其负面心理状态。(3)医务人员对献血者献血前是否存在空腹或饥饿现象进行询问,对空腹或饥饿的献血者可以给予牛奶及甜品类的食物,以避免空腹献血,降低献血反应的发生率。(4)对于晕针晕血的献血者,医务人员可与其进行交谈,转移献血者对献血的过度注意力或叮嘱其闭上眼睛休息。(5)医务人员对献血者的状态进行密切观察,若出现疼痛的情况,可采用正确的手法对其手臂进行按摩等操作,可起到良好的镇痛效果。(6)需叮嘱献血者在献血后2d内避免进行剧烈运动,可适量进行慢走等运动锻炼。

1.4 观察指标

观察并详细记录两组的献血反应发生情况,并对献血反应发生率进行计算。观察并详细记录两组发生献血反应的原因,主要包括心理和精神因素、空腹或饥饿、局部疼痛刺激、晕针和晕血史、睡眠不足或疲劳及其他原因等。采用焦虑自评量表(SAS)与抑郁自评量表(SDS)测定患者焦虑、抑郁状况[7],SAS分界值为50分,50分及以上为焦虑;SDS分界值为53分,53分及以上为抑郁,得分与患者焦虑、抑郁情况呈正相关。

1.5 统计学方法

采用SPSS24.0软件进行数据处理,计量资料以()表示,采用t检验,计数资料用百分比表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组献血反应发生情况比较

对照组中有17例献血者发生献血反应,发生率为13.49%(17/126),观察组中有4例献血者发生献血反应,发生率为2.53%(4/158),观察组的献血反应发生率较对照组低,差异有统计学意义(χ2=12.298,P=0.001)。

2.2 献血反应发生原因分析

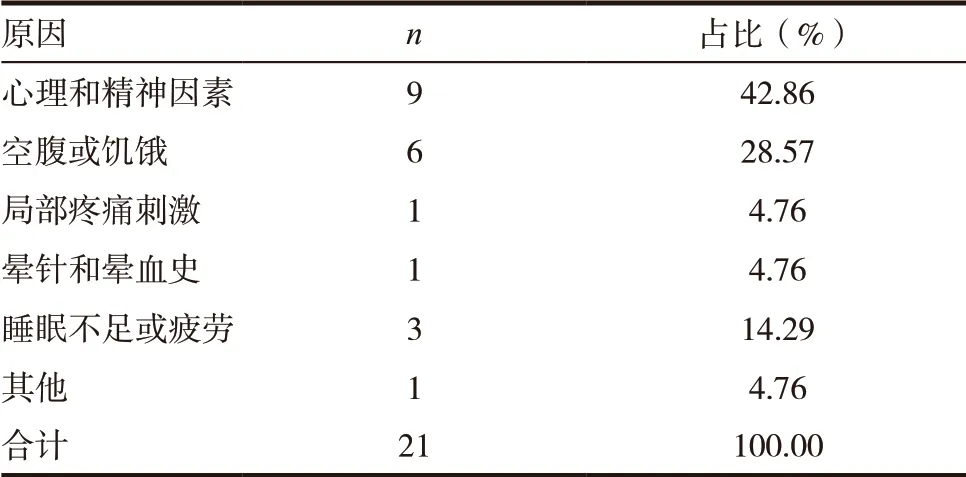

21例献血者的献血反应发生的主要原因中以心理和精神因素占比最高,其次是空腹或饥饿。见表1。

表1 献血反应发生的主要原因分析

2.3 两组SAS、SDS评分比较

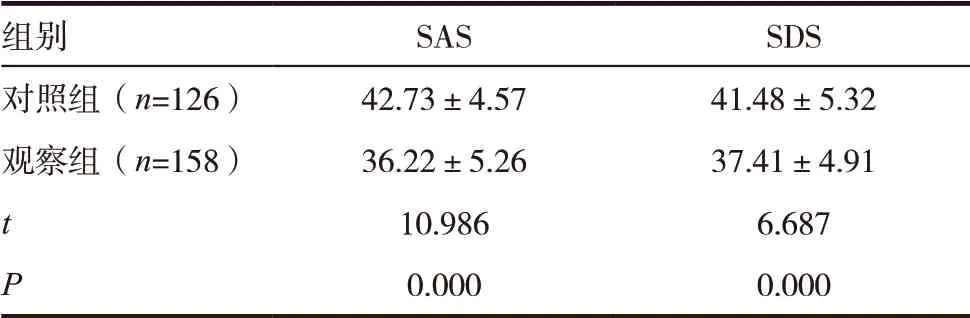

观察组SAS、SDS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组SAS、SDS评分比较(±s,分)

表2 两组SAS、SDS评分比较(±s,分)

组别 SAS SDS对照组(n=126) 42.73±4.57 41.48±5.32观察组(n=158) 36.22±5.26 37.41±4.91 t 10.986 6.687 P 0.000 0.000

3 讨论

血液是在人体血管和心脏中流动的一种红色不透明黏稠液体,主要由血浆和血细胞构成,血液被称为人体的“生命之源”,是因其昼夜不停地在血管里流动着,不断地为组织细胞提供营养物质和氧气,同时运走CO2等代谢废物,保证生命活动的正常运转[8-9]。近年来,献血反应的发生率呈逐年递减趋势,分析其原因为国家对无偿献血的大力宣传教育,利用网络、媒体等多种手段进行宣传,不断提高了人们对无偿献血的认知程度,且随着医学技术的而发展,采血设备与献血环境也在不断优化和提升中,同时医务人员也会定期进行培训,从而提高医务人员的专业技能与素质,可显著降低献血反应的发生情况。

临床将献血反应分为三个程度,包括轻度、中度及重度。对于出现头晕、面色苍白、恶心呕吐等轻中度献血反应者无需给予过多且复杂的处理措施,只需立即停止采血,且叮嘱献血者精神放松,并进行原地或平卧休息等措施,同时医务人员可与献血者进行交流沟通,并叮嘱其适量应用葡萄糖或牛奶等饮料,且加强对针眼的护理,大部分献血者在一段时间内均可得到缓解;对于发生晕厥抽搐、大小便失禁及失去知觉等重度献血反应者,对其血压、心率及脉搏等多项生命体征指标进行密切监测,并给予轻中度处理措施,必要时可给予吸氧或应用镇静剂[10-11]。本研究结果显示,观察组的献血反应发生率较对照组低,21例献血者的献血反应发生的原因中主要以心理和精神因素占比最高,其次是空腹或饥饿,表明对单采血小板献血者给予处理措施,可减少献血者出现献血反应现象,临床值得推广应用。在上述结果中,出现献血反应现象的主要原因为心理和精神因素,分析出现该结果的原因可能是由于献血者对献血知识的过度缺乏,献血者常存在不同程度的紧张、抑郁等负面心理状态,加之献血者对针头的恐惧及害怕疼痛感,可进一步加重献血的心理负担,从而提高人体的应激反应程度,大幅度提高了献血者发生献血反应的几率[12-13]。本研究结果显示,观察组SAS、SDS评分低于对照组,这可能是因为预防是减少献血反应的有效措施,在献血者进行献血前,可采用多种方式提高献血者对献血知识的认知度,并且强调空腹或饥饿、疲劳等多种因素可对献血造成严重不良影响,加强献血者对献血的配合程度及依从性,同时可给予多种方法进行心理疏导,加强医务人员与献血者的交流沟通,可有效减轻负面心理状况;创建合适的献血环境,可促进存在疲劳、睡眠不足等现象的献血者保持良好的身心状态;对献血者是否存在空腹或饥饿现象进行了解,可适时给予牛奶等食物,进一步降低献血反应的发生率[14-15]。

综上所述,对单采血小板献血者给予处理措施可有效减少献血反应现象,提高献血者对献血的积极性,临床值得推广应用。