基于科学思维培养的生物学课堂教学

2020-10-20沈伟云

沈伟云

摘要 以“身体的防卫”课堂教学为例,通过建构概念、析图绘图、分析推导、鼓励质疑、联系科技来培养学生归纳与概括、模型与建模、演绎与推理、批判性思维、创造性思维等科学思维。

关键词 科学思维 课堂教学 身体的防卫

中图分类号G633. 91

文献标志码B

科学思维是一种基于证据和逻辑推理的思维方式,既是高阶的逻辑思维,也是重要的生物学学科核心素养,包括归纳与概括、演绎与推理、模型与建模、批判性思维、创造性思维等。课堂教学既是学生学习生物学知识的重要场所,也是培养学生科学思维的主要途径。为此,如何结合生物学课堂教学,致力于学生科学思维的培养,很有实践意义与探究价值。下面以浙教版九年级《科学》下册第三章“人的健康”第三节“身体的防卫”为例,阐述如何在课堂教学中培养学生的科学思维。

1 建构概念,培养学生归纳与概括思维

归纳与概括是指在头脑中把对象的各个组成部分联系起来,或把事物的个别特性、个别方面结合成整体的过程。教师通过归纳和概括的思维过程,引导学生分析生命现象和生物学事实,建构生物学概念。

例如,为了建构“非特异性免疫”的概念,教材先以图文结合形式呈现人体对微生物抵抗的事实:①人体的呼吸道黏膜分泌具有杀菌作用的黏液,黏膜上的纤毛能清除空气中的异物和病菌;②泪腺分泌的眼泪中溶菌酶,能破坏多种病菌的细胞壁,使病菌溶解;③皮肤的角质层阻挡病原体侵入人体,皮肤和黏膜的分泌物具有杀菌作用;④胃壁的黏膜分泌胃酸能杀死入侵的病菌。

教师引导学生分析上述生物学事实,促进学生归纳总结出“病原体首先受到人体的皮膚、黏膜等组成的第一道防线的阻挡”结论。接着,学生通过皮肤破损、病原体进入体内、吞噬细胞在组织中吞噬和消化病原体等生命现象,归纳并总结出人体具有“抵抗己侵入人体内病原体”第二道防线的作用。

在上述归纳的基础上,教师引导学生进一步概括出非特异性免疫概念,即不是针对某一种特定的病原体进行抵抗,而是对多种病原体具有防御作用。

生物学概念的建构往往基于具体的生命现象,在课堂教学中教师可引导学生通过分析、比较、归纳、概括,去掉其非本质特征,抽象出本质特征,进而建构科学准确的生物学概念,培养学生归纳与概括的科学思维。

2 析图绘图,培养学生模型与建模思维

模型是人们为了某种特定目的而对认识对象所做的一种简化的概括性描述。生物学模型经常以图画形式来直观形象表达认识对象的特征,教师可引导学生通过分析图画模型来加深学生对所学知识的理解记忆,或者通过绘制图画模型来培养学生的建模思维。

例如,为了说明抗体是如何对付病原体的,教材以3副图(图1)分别表示抗体对抗原的作用、病原体在抗体的作用下更易被吞噬细胞吞食、病原体在抗体作用下能进入细胞或繁殖来表示。

教师可利用这三个图画模型,生动形象地展示抗体的作用,促进学生抽象思维的具体化,有助于加深学生对抗体作用机制的感性认识。

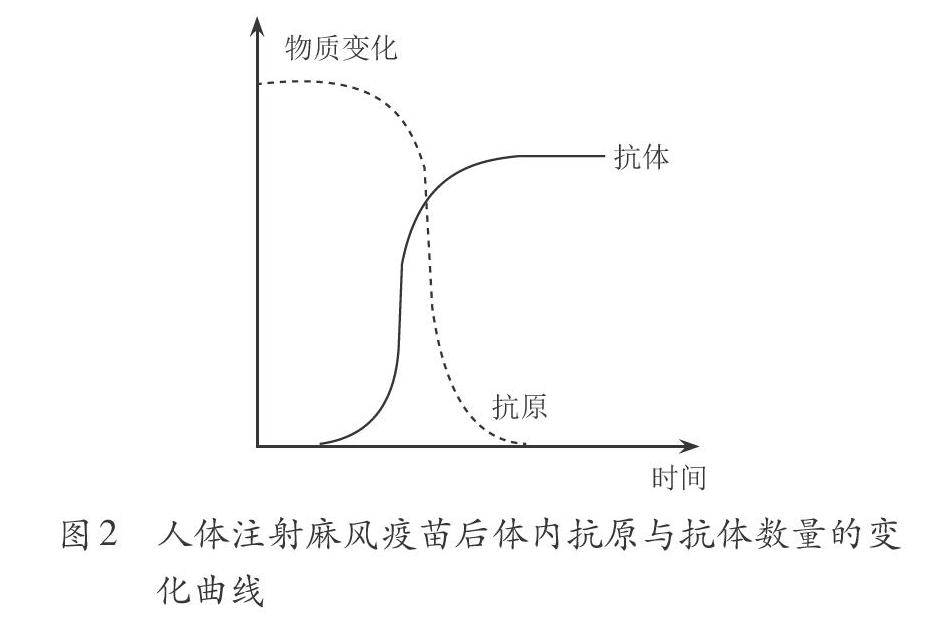

又如,为了说明人体注射麻风疫苗后,体内抗原、抗体数量的变化,教师可引导学生绘制图形式模型(图2),让学生深刻理解人工免疫的原理,有力地促进学生对人体免疫的深度学习。

3 分析推导,培养学生演绎与推理思维

演绎与推理就是从一般性的前提出发,通过推导(即演绎),得出具体陈述或个别结论的过程,教师可引导学生结合己知的生物学规律,通过交流与讨论,阐述具体的原因,对有关的生命现象进行分析或作出预测。这样既有助于培养学生语言表达能力,也有利于学生演绎与推理思维的发展。

例如,在组织学生开展“有些传染病,你只要得过一次,就不会再得第二次,这是什么原因?”的思考与讨论之前,教师可先呈现关于巴斯德研究牲口炭疽病的科学史。教师可就这个案例组织学生分析讨论,引导学生作如下推理:用毒性已经削弱的病原菌进行注射感染,使人体产生抗体与免疫细胞。由于免疫细胞有记忆功能,能在数月乃至数十年内“记住”入侵的该抗原,当同种抗原第二次进入人体时,记忆细胞通过快速增殖和分化,产生抗体,消灭抗原。由于受二次病原菌感染的人体己有记忆免疫细胞,能及时产生抗体,故再次感染时就不会得病。

美国国家科学研究理事会认为,传统课堂教学中学生记忆的科学知识很容易被遗忘,而“参与科学推理”的过程会让学生的科学思维得到发展,同时促进学生对科学知识的理解。教师在生物学课堂教学中,可联系生产生活实际或科学史实,引导学生演绎运用生物学规律,通过分析、推导的方式致力于问题的解决,内化所学知识,培养学生演绎与推理思维能力。

4 鼓励质疑,培养学生批判性思维

批判性思维是对自己或别人已有的思考和结论,采取批判的态度,进行理由充分、逻辑严密的反思,提出质疑,并进行独立分析的过程。在生物学学习过程中,教师可引导学生基于生物学规律和限定条件等方面提出问题,并组织学生开展思考与讨论,辨析正误,提出不同的见解,以此来培养学生的批判性思维。

例如,教师在课堂教学中,要积极鼓励学生随时提出质疑,发表自己的观点。例如,有学生提出:①抗体是由抗原产生的吗?(抗原激发B淋巴细胞产生抗体)②免疫对人体总是有益的,人体的免疫能力越强越好吗?(过强的免疫能力会损伤自身组织与细胞,发生过敏反应,患自身免疫病)③具有抵抗肺炎球菌能力的小白鼠感染流感病毒会得病吗?(会,因为特异性免疫具有专一性)④能与艾滋病人握手拥抱吗?(能)⑤T淋巴细胞的作用是产生抗体,完成免疫反应吗?(产生抗体的是B淋巴细胞)当学生对某一问题存在不同看法时,教师就要抓住机会,引导学生积极参与分析辩论,进而培养学生的批判性思维能力。

教师在备课时,要精心准备可以用来激发学生质疑的素材,预设学生可能会提出哪些问题,尤其要重视生物学课堂问题的生成,充分发挥学生的聪明才智去解决问题,在促进学生批判性思维发展的同时,提高学生问题解决能力。

5 联系现代科技,培养创造性思维

创造性是指个体思维活动的创新精神或创造性特征,在实践中,除善于发现问题、思考问题外,更重要的是要创造性地解决问题。科学技术的发展、科技产品的创新,都离不开创造性的思维品质。教师在课堂教学中可通过联系现代科技成果,培养学生的创新意识,发展学生的创造性思维。

例如,对于艾滋病患者,目前还没有特别有效的药物和治疗措施,教师可呈现几则现代科技成果。

资料1:2007年,科学家对一名患有艾滋病的“柏林病人”移植了CCR5-A32突变的造血干细胞,有效清除了血清中的HIV病毒,治愈了艾滋病。

资料2:2017年,邓宏魁研究组建立了利用CRIS-PR/Cas9进行人造血干细胞基因编辑的技术体系。经过基因编辑后的人造血干细胞产生的外周血细胞具有抵御HIV感染的能力。

资料3:2019年,邓宏魁研究组、吴昊研究组以及陈虎课题组在《新英格兰医学杂志》发表了题为“利用CRISPR基因编辑的成体造血干细胞在患有艾滋病合并急性淋巴细胞白血病患者中的长期重建”的研究论文。这意味着中国科研人员首次通过基因编辑干细胞技术来治疗艾滋病患者。

教师组织学生交流讨论资料,既增进了学生通过新手段来解决问题的创新意识,也较好地对学生进行了科学态度与责任感教育,增进了民族自豪感。

创造性思维是在思维領域中,在常人、前人的基础上追求新的发现、新的见解和新的突破的创造性活动,对学生而言,在自己已有的知识经验和能力基础上去发现新的知识,或设计新的实验、想出新的解决问题方法等,都是创造性思维的具体体现。

思维能力是学习能力的核心能力,在生物学核心素养中,科学思维是生命观念、科学探究、社会责任的基础,是学生未来发展的重要品格和关键能力。教师要在生物学课堂教学中创设情境,结合学习内容发掘科学思维培养的素材,有意识地组织学生思考讨论,鼓励学生质疑,充分发挥学生学习的主观能动性,把生物学知识的学习与科学思维的培养融合为一体,从而促进学生核心素养的发展。

参考文献:

[1]杨铭,刘恩山.在生物学课堂中培养学生理性思维[J].生物学通报,2017,52(8):12-15.

[2]王吉文.例谈高中生物学教学中理性思维能力的培养[J].生物学教学,2017,42(5):13-14.

[3]陈兴华.借助模型建构发展学生的理性思维——以基因重组的概念教学为例[J].中学生物教学,2017,33(1).:138一139.

[4]史佳琴,例谈理性思维在高中生物学科核心素养培养中的应用[J].中学生物学,2017,33 (10):76-78.

[5]林崇德,培养思维品质是发展智能的突破口[J].国家教育行政学院学报,2005,12(9):21-26,32.

[6]张卓鹏,生物学教学中培养学生创造性思维途径探索[J]生物学教学,2002,27(5):4-5.

[7]王健,祁凤珍.基于生物学核心素养之理性思维的评价与思考[J].考试研究,2017,13(6):31-43.