浅谈提高小组活动有效性的教学策略

2020-10-20朱灵君

朱灵君

摘要 尝试运用创设有价值的问题情境,采用任务驱动,兼顾学生差异等措施,提高小组活动教学的有效性。

关键词 小组合作学习有效性教学策略

中图分类号C633. 91

文献标志码B

小组合作学习是在班级授课制背景下,以学生间建立学习小组为互动学习单位,教师依据课堂需求布置小组学习任务,通过组内和组间的生生互动及师生互动来完成学习任务的一种教学方式。小组合作学习能发挥群体的积极性,提高个体的学习动力和能力,达到完成特定的教学任务的目的,是进行探究学习、完成“做中学”的有效教学模式,是达成新课程改革要求,实现生物学科四大核心素养的有效手段。合作学习可以促进培养学生尊重事实和证据、崇尚严谨和务实的求知态度,运用科学的思维方法认识事物、解决实际问题的思维和能力,锻炼了学生针对特定的生物学现象,进行观察、提问、实验设计、方案实施以及对结果的交流与讨论的能力。

“教的方法根据学的方法,学的方法根据做的方法。事情怎样做就怎样学,怎样学就怎样教。教与学都以做为中心。”这是陶行知先生提倡的“教学做合一”的基本观点,也是其根本的教学方法和原则。“教学做”实质是理论联系实际,教育联系生活实践,然后学以致用。学生亲历做的过程,学会观察、质疑分析、表达、交流、总结,在实践中体验科学探究的过程、建构知识、获得科学探究能力。

在实际教学过程中,特别是在学生学习能力相对较弱的班级开展小组合作学习时,会出现各种降低了小组合作学习有效性的问题。例如,小组合作学习变成个别能力较强学生的“一言堂”和“独家秀”,使其他学生的思维能力没有得到锻炼,个体间的思维没有相互碰撞;对于表达能力欠佳、学习主动性偏弱的学生,小组合作学习也容易变成“静默场”和“读书会”。再如,由于缺少可行的任务驱动,小组讨论表面很热烈,到了小组汇报阶段却无任何学习成果,无法真正实现做中学。针对这些问题,笔者尝试采取了一些教学措施以提高小组合作学习的有效性。现以高中生物浙科版《必修2.遗传与进化》第四章第二节“生物变异在生产上的应用”的第一课时为例,讨论小组合作学习有效性提高的策略。

1 教材分析

本节的教学内容包括:概述杂交育种和单倍体育种的过程、特点和原理;区别诱变育种、多倍体育种和转基因技术的概念、优、缺点和原理;说出各育种方法在农业生产中的应用。本节位于孟德尔定律、遗传的分子基础和生物变异的来源等之后,是在这些遗传学原理的应用部分,因此教学重点是比较几种育种方法,教学难点是比较各种育种方法的育种原理和在特定的情境下选用恰当的育种方法。

2 教学目标

能运用遗传与变异的观点,解释常规遗传技术在现实生产生活中的育种应用;认识生物的多样性、统一性、独特性和复杂性,培养解决生产生活实际问题的担当和能力。

3 小组合作学习在本节课中的运用

3.1 小组合作学习活动的设置

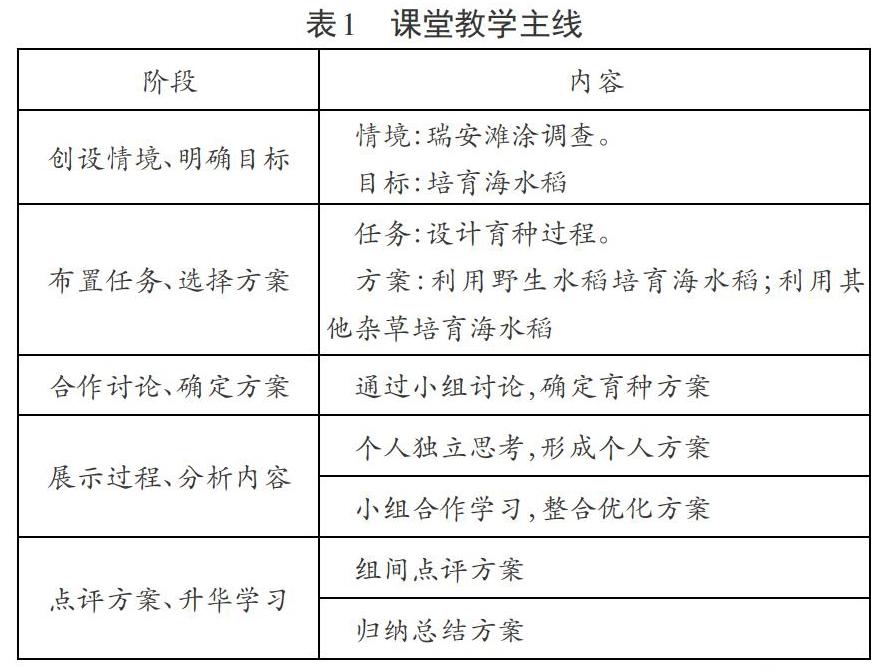

为突破教学重难点,有效完成教学目标,课上,学生围绕杂交育种和转基因育种,模拟科学家育种的过程,开展了合作学习。本节课的课堂教学分为海水稻情境创设阶段、小组任务确立和个体思考阶段、小组合作确定小组方案阶段和小组方案展示阶段,见表1。

3.2 提高学生小组合作学习有效性的教学策略

3.2.1 创设有价值的问题情境

课上,为了有效提高学生小组合作学习的有效性,教师依托学生有在海边滩涂生活的经历,将海水稻的培育过程作为整堂课的教学情境,有效引发学生思考。

在授课起始阶段,教师在多媒体上展示袁隆平的海水稻案例,引导学生讨论海水稻(耐盐碱水稻)和普通淡水水稻的区别。然后,利用多方收集的新闻报道资料、全国调查数据等事实性材料,引导学生思考耐盐碱水稻培育和推广的意义。贴合学生已有的生活经验而创设的情境,能够引起学生的共感,学生在一个“摸得着”的情境下思考,既能降低思维的难度,也能提高思维的动力。

3.2.2 采用任务驱动,促进小组合作学习的开展

教师在教学过程中,结合滩涂植被调查结果资料,利用海水稻培育过程这一情境,向全班提出了一个二选一的课堂实践性任务:利用已有的淡水水稻和滩涂上的野生水稻或其他耐盐碱植物,设计一个培育耐盐碱水稻的方案。

首先,教师出示课堂学习的任务,利用任务驱动这一教学方法,使学生在本节课有了明确的思维目标,促进学生进行主动思维。其次,滩涂上可能存在野生水稻或其他耐盐碱植物的情形选择更加贴合实际,让创设的情境更加具有真实性。并且,将方案的最终选择权交给学生,由学生通过小组讨论确定的方式,既能有效地提高组员之间的熟悉程度,便于之后小组活动的开展;也能提高小组凝聚力,使学生学习的动力更加充足。

3.2.3 兼顾学生差异,有效引导学生合作活动的开展

当小组讨论确定小组方案后,每位学生依据小组确定的方案进行独立思考,并将思考获得的方案写在事先下发的学案上。但是,对于不同的学生,其学识水平和个人能力是有差异的,有些学生能够独立完成育种方案的设计,但是有的学生需要教师一些支架的帮助,才能完成。教师在学案上根据不同的方案放置不同的“锦囊提示”(图1),能帮助能力较弱的学生完成独立思考的过程。著名教育家维果茨基的最近发展区理论指出:教学应着眼于学生的最近发展区,为学生提供带有难度的内容,调动学生的积极性,发挥其潜能,超越其最近发展区而达到下一发展阶段的水平,然后在此基础上进行下一个发展区的发展。学案上放置的“锦囊提示”,就恰到好处地给了学生一个努力完成课堂任务的台阶,起到了支架的作用。

在小组进行讨论活动前,教师给予学生独立思考的时间,使每一位组员依据小组方案都有自己的一些想法。这样,在之后小组活动的时候,才不会出现之前所说的“一家独言”或“集体看书”等情形,小组的活动才会呈现“百花齐放,百家争鸣”之态,组员的發言才能真正做到“有的放矢”,交流才能真切而热烈。

4 教学反思

本节课,笔者通过盐碱地调查和海水稻培育的情境创设,贴近学生的生活实际,使学生能够通过自身的生活经历感触和分析教师提供的情境资料,能够引发学生对海水稻培育工作重要性的共感,从而使学生通过合作探究树立“绿水青山就是金山银山”的理念,提高了学生的社会责任感。

任务驱动是指在教学中,以建构主义为理论基础,以学生为主体,将教学目标巧妙地转化为一个个真实可行的具体任务,使学生在原有的认知结构之上建构起新的认知结构的同时,提升探究能力和创造能力。课堂实践任务的确立和通过小组讨论确定方案,使得合作小组的组员有了思维目标和小组集体意识。在课堂教学的过程中,教师强化学生独立思考,形成方案环节,同时给予教学支架帮助学习能力较弱的学生,使每一位学生都能在具有自身学习和思考成果的基础上参与小组讨论,都能有展示自己的动力,从而使小组合作学习有了百家争鸣的基础。最终,教学达到了培养学生科学思维、锻炼学生科学探究能力的效果。

同时,笔者发现虽然这些措施能显著提高小组合作学习的有效性,但也存在一些问题。首先,本节课的教学从创设情境开始,到归纳总结方案为止,环环相扣,而一节课时间有限,导致有些环节没有完全展开,会降低教学的有效性。其次,贴近学生生活经历的有价值情境的创设要求教师对所教学生非常的熟悉,对当地的社会风情等也有一定的了解,推高了教师备课的难度。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中生物学课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018:1-5.

[2]维果茨基,余震球译,维果茨基教育论著选[M].北京:人民教育出版社,2005: 384.

[3]董筱双,陈晓虹.浅谈小组合作学习在高中生物学教学中的应用[J].中学生物教学,2018,(8):10-11.