社会规范对绿色消费的影响及作用机制

2020-10-20葛万达盛光华

葛万达 盛光华

内容提要:绿色消费是我国推进生态文明建设所倡导的消费行为,本文将社会规范划分为描述性规范、动态描述性规范和命令性规范,探讨了社会规范对绿色消费的影响及作用机制。通过两个实验研究发现,描述性规范、动态描述性规范、命令性规范对绿色消费的促进作用显著,三者对绿色消费的促进作用无显著差异;描述性规范、动态描述性规范会激活消费者的个人规范,个人规范在描述性规范、动态描述性规范影响绿色消费过程中发挥部分中介作用;命令性规范会引发消费者的后果认知,进而激活个人规范,后果认知与个人规范在命令性规范影响绿色消费过程中发挥完全中介作用。因此, 可以发挥描述性规范、动态描述性规范对绿色消费的引导示范作用和命令性规范对绿色消费的监督作用, 激活绿色消费的个人规范水平,更为有效地促进绿色消费。

关键词:社会规范;后果认知;个人规范;绿色消费

中图分类号:F713 文献标识码:A 文章编号:1001-148X(2020)01-0026-09

社会互动理论认为社会的本质存在于社会成员间不断进行的互动过程之中,消费者在做出消费决策时会不可避免地与其他消费者发生社会互动,他人的选购建议、使用体验、购买期望等会被消费者赋予特有的象征意义而影响其决策判断[1]。为了社会共同生活的需要与社会秩序的维持,人们在社会互动过程中逐渐形成了用以规范人们行为的社会规范。由于政府对环境问题的高度关注与深化治理使得生态环境状况得到大幅改善,居民践行亲近环境的行为成为参与环境治理的现实要求与必然选择。对于实现社会长远利益的亲近环境行为而言,社会规范对亲近环境行为的影响是潜在的、巨大的。尽管消费者认为自己做出亲近环境的行为是受环境价值观、环境态度等诸多内部心理因素的驱动,但实际上主要是受由他人行为或期望所形成的社会规范的影响[2]。

作为公众参与环境治理的有效现实路径,绿色消费对优化产业结构、缓解资源环境压力、推动生态文明建设具有重要意义。一方面,环境恶化在很大程度上是由居民不合理的消费习惯与方式造成的,转变消费者的消费理念与消费行为对解决环境问题至关重要[3];另一方面,绿色消费可以形成以保护生态环境为宗旨的绿色市场需求,倒逼企业把环境保护提升到战略发展高度,实现绿色生产与绿色需求的良性循环[4]。不同于利己假设的一般消费,绿色消费需要满足消费者对产品的基本利益诉求,但也具有不同于一般消费的独特特征。绿色消费需要消费者付出额外努力,如支付绿色产品的环境溢价、转变原有的消费习惯等,需要消费者对感知到的环境利得和个人利益得失做出决策判断[5];绿色消费所产生的环境效益由全社会所共享[6],而非个体所独享,绿色消费对于环境问题的有效改善也需要全体社会成员的集体参与,需要消费者具有较强的感知效力与自我控制能力[7]。因此,分析绿色消费的独有特征、探讨如何有效促进绿色消费已成为国内外学者关注的热点问题[8]。作为以保护环境为宗旨的典型的亲环境行为,绿色消费具有明显的社会性特征,社会规范必然会对绿色消费产生影响。基于规范焦点理论与相关研究成果,本文将社会规范划分为描述性规范、动态描述性规范和命令性规范,探讨社会规范对绿色消费的影响,分析不同類型社会规范对绿色消费影响的差异性,并依据规范激活理论解释社会规范与绿色消费间的内在作用机制,以期为有效促进绿色消费提供参考。

一、理论假设的提出

(一)社会规范与绿色消费

社会规范是指为保障群体目标的实现和群体活动的一致性,被群体成员所理解的用以指导或限制其行为的规则和标准[9-10]。美国心理学家Cialdini等(1990)提出的规范焦点理论将社会规范划分为描述性规范和命令性规范[11],描述性规范是由大多数群体成员表现出来的行为而形成的行为标准,如“75%的消费者已经进行了绿色消费”。描述性规范与有效的个人目标有关,告知人们什么样的行为在特定的情境中是有效的、可接受的、最保险的,更多激发的是个体的启发式信息处理模式[12]。由于人们普遍具有渴望正确与准确的动机,个体在缺乏足够的信息做出判断时会将从其他社会成员那获取的信息作为决策判断的依据,表现出与其他社会成员相类似的行为。描述性规范对行为的影响类似于从众行为的产生,多数人的做法意味着是安全有效的,即“大多数人怎么做,我就怎么做”[13]。命令性规范是由大多数群体成员对某一行为持赞成或反对态度而形成的行为标准,如“人们高度赞同绿色消费”。命令性规范反映的是群体中大多数成员的价值判断倾向,通过强调行为的好坏来引导人们的行为,更多激发的是个体的系统式信息处理模式[14]。命令性规范对个体行为的影响取决于群体中对行为赞成或反对的人数,命令性规范只有在群体中的多数成员赞成或反对某行为时才会发挥影响作用,少数成员对某行为的价值判断不会形成社会规范,也不会形成约束行为的社会制裁力量[13]。群体成员会对遵守命令性规范的行为给予认可,对不遵守命令性规范的行为给予否定和社会自裁。不同于强制性的法律制度,社会规范是群体内大多数成员所认同的不成文的行为标准,通常是以非正式的社会制裁(冷落、赞成)作为行为执行的保障,对个体行为的约束是隐含的、强有力的。为了获得群体认同或减少行为的不确定性,个体会自然地将社会规范作为自身行为的准则。

关于社会规范的划分,Sparkman和Walton(2017)认为现有的社会规范是静态描述的,无法描述随时间变化的行为信息[15]。尤其是在采用描述性规范劝导人们的行为时,此时相对应的坏行为应该是普遍发生的,即现实中存在着显著的负向描述性规范,负向描述性规范与正向描述性规范会使个体面临信息间的矛盾与冲突,引发消费者“什么是真的、有效的、适当的”的困惑[16]。Sparkman和Walton(2017)据此提出了动态描述性规范,动态描述性规范是由随时间变化的群体成员表现出来的行为而形成的行为标准,如“过去的一年中,75%的酒店顾客会重复使用毛巾,并且该比例正在持续增加”。动态描述性规范描述了行为的变化、流行程度,它们会引导人们进行积极的联想,引发人们预测这种行为的变化程度以及这种行为的主流趋势与规范适当性。他人行为的变化也会传递出他人为改变行为所付出的努力程度,使个体重新评估行为改变固有障碍的困难程度,并判断自己的行为是否符合未来的趋势,意识到这种行为的重要性、适当性以及行为改变的可能性,进而影响行为的改变[15]。

个体在社会中并不是独立的,而是社会化的、努力担当社会角色的、其自尊依赖于他人认可的行为主体[17]。个体在不断的社会实践、社会互动中逐渐形成了不成文的、不言明的、自发的社会规范[18],社会规范总是在无形中影响人们的行为。为了获得社会认可或社会支持,社会中的个体会做出与群体行为、群体期望相一致的行为,倾向于遵守社会规范。由于绿色消费的目的在于保护环境而非利己,是文明社会所极力提倡的利他行为,如果个体不践行绿色消费就会引起他人的排斥与拒绝。为了获得他人的认可或奖励,消费者会有较高的绿色消费意愿,也就是说社会规范会促进消费者的绿色消费。对于中国传统文化影响下的消费者来说,其更注重个体与他人的相互依赖关系,更会在意他人对自己的形象评价,也往往容易产生个体依附群体的思想,并表现出更多的从众行为[19],也就是说中国消费者会较为容易地受到描述性规范与命令性规范的双重影响。由于保护环境是全体社会成员理应表现出的行为,也是全体社会成员的共同期望,绿色消费所产生的环境效益也由全社会所共享。在绿色消费成为全社会的价值取向背景下,描述性规范与命令性规范对绿色消费的促进作用可能不存在差异。对于动态描述性规范而言,由于动态描述性规范描述了“越来越多的消费者正在加入到绿色消费中来”的社会现象,会凸显出他人的绿色消费努力,使消费者思考践行绿色消费的重要性与不践行绿色消费可能面临的群体压力,可以更为有效地影响个体态度和行为。相比描述性规范与命令性规范,动态描述性规范会更为有效地促进消费者的绿色消费。因此,提出如下假设:

H1:社会规范会促进消费者的绿色消费。

H1a:描述性规范会促进消费者的绿色消费。

H1b:命令性规范会促进消费者的绿色消费。

H1c:动态描述性规范会促进消费者的绿色消费。

H1d:相比描述性规范与命令性规范,动态描述性规范更能促进消费者的绿色消费;描述性规范与命令性规范对绿色消费的促进作用,两者间不存在差异。

(二)个人规范的中介作用

受社会共有规则、社会规范的影响,社会个体会形成对于自我的期望,形成个人规范。社会个人的规范是个体形成的关于自我的行为准则,是个体形成的做正确的事的道德倾向和义务感[13]。社会个人的规范也是个体接受的、内化的社会规范,社会规范往往是个人规范产生的源头。规范激活理论认为,个人规范最核心的特征是个体在决定是否遵循、产生有关行为时意识到的没有执行该行为而给他人或环境造成的负面后果认知和责任归因[20]。个人规范的激活需要特定行为情境的出现以及个体责任感的突出,当负面后果认知和责任归因两个条件满足其一时,个人规范就会被激活。个人规范对行为的影响不是以社会制裁或奖励作为行为执行的保障,而是以不遵守个人规范所产生的后悔、自我批评、愧疚等预期的事后负面体验作为行为执行的保障。个体想象或实际发生的违背个人规范的行为会导致个体内心的愧疚、自我否定以及自尊的丧失,而个体想象或实际发生的遵守個人规范的行为会产生个体内心的骄傲、自尊的增强以及安全感的获得。遵守个人规范需要耗费时间、精力、个体的努力,如果遵守个人规范产生的成本小于不遵守个人规范带来的社会制裁、痛苦、自我批评等成本,那么遵守个人规范的行为就会比较容易产生[21]。

生态环境是全体社会成员的公共产品,绿色消费所产生的环境保护效益由全体社会成员所共享。描述性规范会描述出有多少群体成员进行了绿色消费,不仅会让消费者意识到已经有多少人参与了实际的绿色消费,也会让消费者思考为什么会有这么多的人参与了绿色消费,引发消费者意识到非绿色消费所带来的严重环境后果。由于绿色消费是全社会所普遍倡导的行为,描述性规范会将全体社会成员分为“正确行为群体”与“其他行为群体”两类,且该种分类会较为容易地被消费者获得。描述性规范对“正确行为群体”与“其他行为群体”的划分,会引发消费者对“正确行为群体”践行绿色消费原因与绿色消费行为正确性的思考,在获得自尊、赢得尊重的自我提升动机引导下,社会个体更会主动青睐、靠拢于“正确行为群体”。“正确行为群体”在环境保护方面的努力也会使消费者意识到自己不践行绿色消费所带来的不良环境后果与行为压力,感到自己对不良环境后果同样负有责任,进而激活个人规范,促进绿色消费。对于动态描述性规范而言,动态描述性规范描述的绿色消费群体的变化趋势更会引发消费者对“为什么会有这么多的人参与到实际绿色产品消费”的原因与绿色消费行为正确性的思考,使消费者感到自身也有义务和责任去进行绿色消费,从而激活个人规范。因此,提出如下假设:

H2:描述性规范与动态描述性规范会激活消费者的个人规范,个人规范中介描述性规范与动态描述性规范对绿色消费的影响。

(三)后果认知与个人规范的中介作用

命令性规范是由大多数社会成员对某一行为持赞成或反对态度而形成的社会行为标准,反映的是社会群体中的大多数成员的价值判断倾向,社会群体会对不遵守命令性规范的社会个体行为给予否定[22]。在面对命令性规范时,社会个体会对社会规范内容进行系统思考,对社会规范产生新的认知,判断自己的行为是否恰当、能否得到社会群体认同,在他人对社会规范行为持赞成或不赞成态度之下重新认识自己行为的重要性与合理性,进而影响自己的行为决策判断[6]。命令性规范将特定社会个体行为与社会群体的大多数成员对该行为所持有的态度相联系[23],可以表达出社会成员对绿色消费行为的赞许和道德认可,会使个体产生不从事该行为的社会压力。如果个体不践行该行为,那么个体就会遭到群体的社会制裁,这种由个体不实施行为而面临的可能受到他人疏远的风险会使其倾向于遵守命令性规范。这种风险也就是个体的后果认知,即个体认识到可能对自身造成不良社会影响的后果。当消费者联想到自己身边的亲属或朋友高度关注环境问题时,如果自己的购买行为对环境有害、或与他人的环境信念发生冲突,就会感知到自己会面对不能被他人所认可的社会风险,进而倾向于购买对环境产生较少危害的产品[24]。

绿色消费具有节约资源、降低污染排放的环保特征,践行绿色消费不仅会使消费者本身所具有的积极环境责任感得以表现,也会作为地位消费与符号消费的象征而向他人展示“自己是什么样的人”,以提高他人对自己的形象评价[5]。命令性规范将绿色消费与群体期望、社会评价相联系,为了获得其他社会群体成员对自己形象的良好评价,在避免与其他社会群体成员发生偏离的后果认知情境下,消费者会通过绿色消费来展现自己具有的环保特征,以维持自己的社会成员身份。命令性规范是全体社会成员对绿色消费的统一态度,其语句也较为强势,会使个体意识到现有环境问题的严重性,在其他群体成员对绿色消费行为持赞成态度的背景下对绿色消费行为产生新的认知,意识到绿色消费行为的重要性与合理性[25],激活绿色消费的个人规范。所以,命令性规范会使消费者产生给自身带来不良社会影响的后果认知,在负面行为后果的认知下意识到自己对环境负有不可推卸的义务和责任,进而激活个人规范,促进绿色消费。因此,提出如下假设:

H3:命令性规范会引发消费者的后果认知,进而激活消费者的个人规范,后果认知与个人规范中介命令性规范对绿色消费的影响。

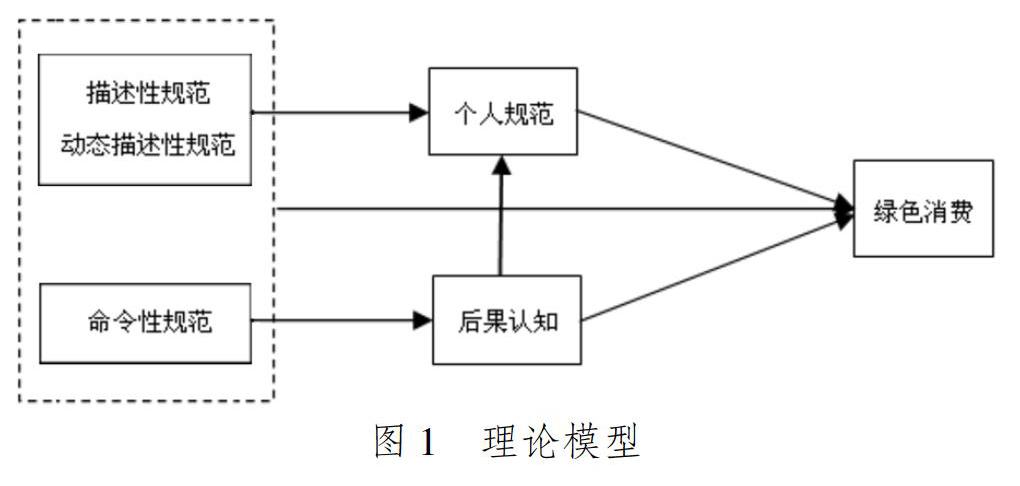

基于上述理论分析,社会规范(描述性规范、动态描述性规范、命令性规范)会促进消费者的绿色消费,个人规范中介描述性规范、动态描述性规范对绿色消费的影响,后果认知与个人规范中介命令性规范对绿色消费的影响。本文构建的理论模型如图1所示。

二、实验1

实验1的目的是验证社会规范对绿色消费的促进作用,以及不同类型社会规范对绿色消费的促进作用可能存在的差异,即验证假设H1。

(一)预实验

预实验的目的在于选择正式实验所需的绿色产品种类。所选绿色产品需要具有广泛的使用群体与较高的使用频率,被试不会因为产品认知、产品卷入度上的差异而产生实验偏差,因而需要进行预实验选择合适的绿色产品种类,并编制恰当的绿色产品介绍材料。在绿色产品种类选择方面,主要用到两种调查方法,一是进行深度访谈,二是整理访谈结果进行问卷调查,进一步筛选合适的绿色产品种类。考虑到正式调查中被试的职业特点,访谈的对象共有10名,5名在校大学生和5名中青年城市消费者。针对5名在校大学生的访谈,是利用小型课堂的时间面对面进行焦点小组访谈;针对5名中青年城市消费者的访谈,是利用网络电话的方式进行一对一访谈。在进行正式访谈前先向其介绍了关于绿色产品的定义,再让其列举出生活中常见或之前曾经购买过的绿色产品种类。通过对访谈内容的整理,在校大学生组列出的比较常见的绿色产品种类主要有洗衣液、纸抽、文具、汽车、环保购物袋等,中青年城市消费者列出的比较常见的绿色产品种类主要有汽车、家电、有机食品、纸抽、环保购物袋等。可见,两者对绿色产品的熟悉度还是存在一定差别的。招募20名在校大学生,通过问卷星平台询问“您对下列绿色产品的熟悉度如何?”,绿色产品种类涉及洗衣液、纸抽、有机食品、文具、汽车、家电、环保购物袋,并填写7点量表。统计结果显示被试对这7类绿色产品熟悉程度由高到低分别为洗衣液、纸抽、环保购物袋、文具、有机食品、家电、汽车。因此,正式实验采用洗衣液作为实验所需的绿色产品。

对于绿色产品的介绍材料编制,本文参照Ku等(2012)的实验材料编写规范[26],经过研究团队的集体讨论,虚拟了同一品牌的“强效洗衣液”和“天然洗衣液”两种产品,实验材料强调这两款洗衣液的容积、去污效果等都是一致的,不同之处仅在于强效洗衣液强调产品信息,天然洗衣液强调环保信息;同时,考虑到绿色产品与普通产品存在的价格差异,为了控制绿色产品的价格相对偏高而非绝对偏高,绿色产品价格一般会比普通产品高出20%-25%[27],将强效洗衣液的价格定为18元/瓶,将天然洗衣液的价格定为24元/瓶。为了确保能成功实现对产品类型的操纵,共招募了40名未参加正式实验的大学生,将他们随机分为两组,对这两种产品的绿色环保属性进行评价(7点量表,1表示非常不环保,7表示非常环保)。统计结果显示,天然洗衣液(M=5.650,SD=0.988)和強效洗衣液(M=2.350,SD=0.812)的绿色环保属性差异显著(t=11.535,p<0.001),且两者均值都显著区别于中位数4,说明实验材料对产品类型的操控是成功的,即天然洗衣液较强效洗衣液更能代表绿色。

(二)实验设计与过程

实验采用单因素四组(描述性规范组、动态描述性规范组、命令性规范组、控制组)组间实验设计。共招募210名大学生作为被试,其中男性90人,女性120人,年龄20.35岁。为控制性别、经济状况等因素对实验可能造成的干扰,将被试随机分配到实验组,以降低实验误差。

整个实验过程包括两个部分,第一部分为社会规范的操纵,第二部分为绿色消费意愿的测量。对于社会规范的操纵材料,描述性规范与命令性规范参考White和Simpson(2013)的研究,向被试呈现不同类型的社会规范信息[28]。描述性规范具体为:“中国消费者协会进行的绿色产品市场调查结果显示,75%的中国消费者已经选择购买了绿色产品。在对消费者的随机拦访调查中,他们均表示‘现在环境污染严重,自己正努力地通过多种方式来保护环境,购买绿色产品是一种非常简便、有效的方式”。命令性规范具体为:“最近开展的绿色产品市场调查结果显示,人们高度赞同购买绿色产品。在对消费者的随机拦访调查中,他们表示‘现在环境污染严重、生态系统退化,环境是人类生存的家园。我们每个人都应该保护环境,主动参与环保行为是值得称赞的行为,购买绿色产品是一种非常简便、有效的方式”。动态描述性规范参考Sparkman和Walton(2017)的研究[15],与描述性规范基本一致,将“75%的中国消费者已经选择购买了绿色产品”改为“我国绿色消费者数量占比已由2013年的10%上升到2018年的75%,并且这一比例正在快速上升”。同时对社会规范材料的关键部分进行了突出处理。控制组呈现普通环保信息,具体为:“环境是人类生存的家园,每个人都应该身体力行,自觉履行环保义务,主动参与环境保护活动,购买绿色产品。”

被试阅读完上述材料后,需要回答与社会规范描述内容相关的两道题项,以加深被试对社会规范的印象,同时据此删除无效实验数据。被试还需填写社会规范的操纵检验题项,描述性规范组和动态描述性规范组回答“上述调查结果会不会让你想到其他人在做什么”的问项, 命令性规范组回答“上述调查结果会不会让你想到其他人赞成做什么”的问项,控制组则需要填写上述两个问项,问项均为7点李克特量表。

第二部分为绿色消费意愿的测量,采用情境模拟测量被试的绿色消费意愿。让所有被试想象因生活需要,需要购买一款洗衣液,现有两款洗衣液可以选择,分别为强效洗衣液和天然洗衣液。被试阅读完两款洗衣液的产品材料后,让其做出购买意愿。购买意愿的测量参考Griskevicius等(2010)的研究[29],让其在两种产品之间做出选择,以更准确获得绿色产品的相对购买意愿,采用7点计分,1代表“愿意购买强效洗衣液”,7代表“愿意购买天然洗衣液”。最后,测量被试的性别和年龄。

(三)数据分析

检验社会规范的操纵是否成功。结果表明描述性规范的刺激材料更能反映出“让人想到其他人在做什么”(M=5.55),显著高于控制组(M=2.85),t(103)=12.035,p<0.001;动态描述性规范(M=5.65)也显著高于控制组(M=2.85),t(102)=13.213,p<0.001);命令性规范的刺激材料更能反映出“让人想到其他人赞成做什么”(M=5.86),显著高于控制组(M=4.30),t(105)=6.410,p<0.001。说明社会规范的操纵是成功。

为了检验社会规范对绿色消费的促进作用,分别以各社会规范为自变量,绿色消费为因变量进行回归分析。分析结果表明描述性规范与绿色消费间的关系显著,非标准化系数β=0.600,t=3.412,p=0.001;动态描述性规范与绿色消费间的关系显著,非标准化系数β=0.866,t=5.142,p<0.001;命令性规范与绿色消费间的关系显著,非标准化系数β=0.805,t=4.192,p<0.001,说明社会规范对绿色消费的促进作用显著。

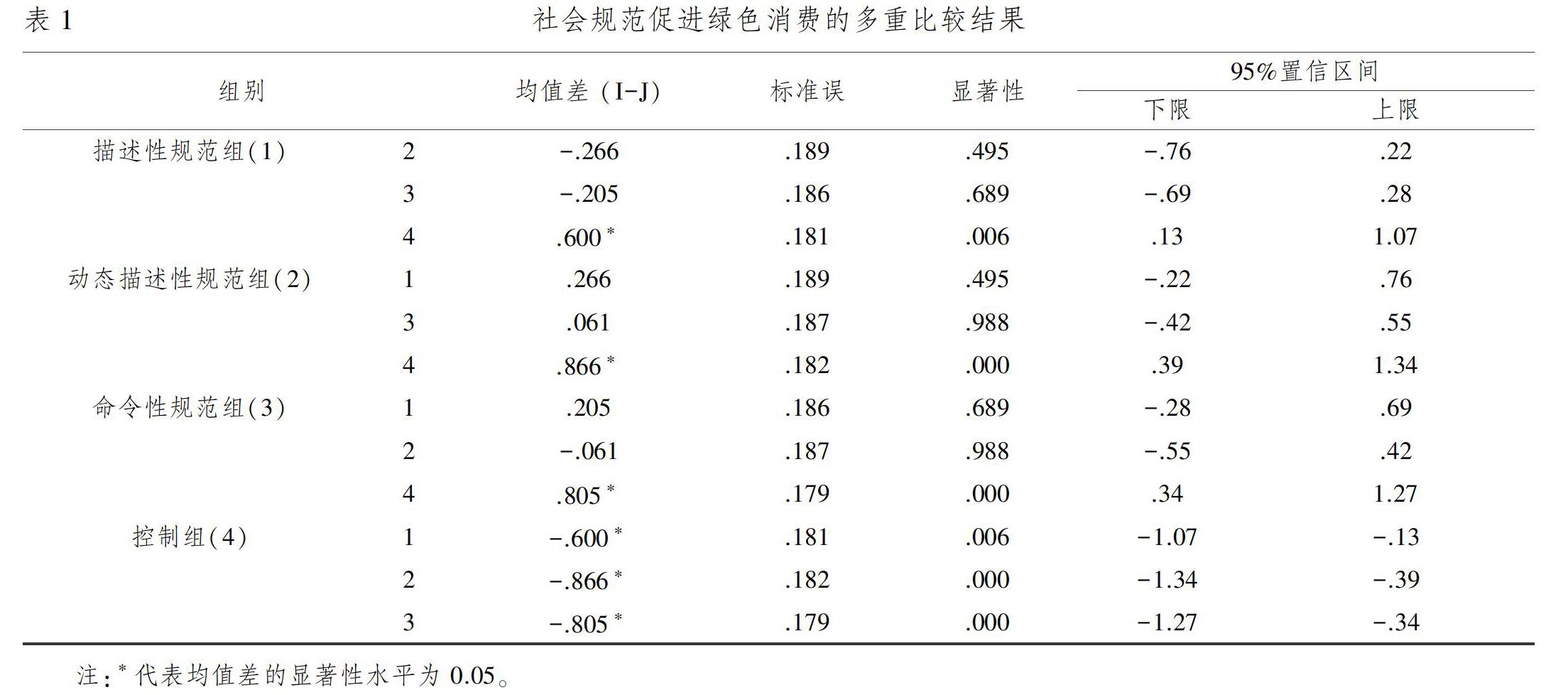

对于描述性规范、动态描述性规范与命令性规范对促进绿色消费可能存在的作用差异进行方差分析,采用Turkey法进行多重比较分析,结果如表1所示。结果表明社会规范组的绿色消费意愿显著高于控制组,但各社会规范组的绿色消费意愿并不存在显著差异。故假设H1d得以部分支持。

三、实验2

实验2的目的是验证个人规范、后果认知分别在描述性规范和动态描述性规范、命令性规范影响绿色消费过程中的中介作用,即验证假设H2和H3。同时进一步验证假设H1。

(一)实验设计与过程

实验采用单因素四组(描述性规范组、动态描述性规范组、命令性规范组、控制组)组间实验设计。为了验证实验1的结论,提高研究结果的普适性,本次实验委托一家网络调研机构进行数据的收集工作,数据样本可以覆盖不同年龄段、不同职业以及不同教育程度的被试。共招募280名被试,其中男性117人,女性163人,平均年龄29.79岁。为了控制性别、经济状况等因素对实验可能造成的干扰,将被试随机分配到实验组,以降低实验误差。

问卷共分为四个部分。第一部分为社会规范的操纵,刺激材料与实验1相同。被试阅读完社会规范材料后,需要填写社会规范的操纵检验题项,与实验1相一致。第二部分为对应的个人规范、后果认知的测量。描述性规范组、动态描述性规范组测量被试的个人规范,个人规范的测量参考Stern(1999)的研究[30],如“我认为我会尽自己的努力来保护环境”;命令性规范组测量被试的后果认知与个人规范,后果认知的测量参考Stern(1999)的研究[30],如“如果不购买绿色产品,我觉着周围的人会不赞成”,个人规范的测量与上述一致,采用7点李克特量表。

第三部分为绿色消费意愿的测量。依据实验1对绿色产品熟悉度展开的调查,本次实验选择抽纸作为实验调查的绿色产品种类,编写实验材料。实验材料的编写规范与实验1一致,虚拟了同一品牌的“至柔抽纸”和“植护抽纸”两种产品,强调这两款抽纸的柔韧、张数、重量是一致的,不同之處仅在于至柔抽纸强调产品信息,植护抽纸强调环保信息;同时,将至柔抽纸的价格定为12元/提,将植护抽纸的价格定为15元/提。被试阅读完抽纸的产品信息后,对两款抽纸的绿色程度做出评价,询问被试“哪款抽纸更加环保”,采用7点计分,1为“至柔抽纸”,7为“植护抽纸”。然后让被试想象因生活需要购买抽纸的决策场景,购买意愿的测量同样让被试在两种产品间进行选择,1代表“愿意购买至柔抽纸”,7代表“愿意购买植护抽纸”。第四部分测量被试的性别、年龄、学历、月收入水平。

(二)实验结果

检验社会规范、绿色产品类型的操纵是否成功。社会规范的操纵检验结果表明描述性规范的刺激材料更能反映出“让人想到其他人在做什么”(M=5.49),显著高于控制组(M=3.19),t(132)=9.545,p<0.001;动态描述性规范(M=6.06)也显著高于控制组(M=3.19),t(122)=13.876,p<0.001);命令性规范的刺激材料更能反映出“让人想到其他人赞成做什么”(M=5.68),显著高于控制组(M=4.62),t(129)=4.740,p<0.001,说明社会规范的操纵是成功的。由于绿色程度的测量采用的是单个7级量表,故而选择量表得分与量表的中值4进行比较。数据表明绿色程度的均值为6.670,单样本T检验结果表明绿色程度显著大于4,t(265)=68.166,p<0.001,表明绿色产品类型的操纵成功,编制的材料符合实验要求。

为了检验社会规范对绿色消费的促进作用,分别以各社会规范为自变量,绿色消费为因变量进行回归分析。分析结果表明描述性规范与绿色消费间的关系显著,非标准化系数β=1.022,t=5.624,p<0.001;动态描述性规范与绿色消费间的关系显著,非标准化系数β=1.113,t=6.081,p<0.001;命令性规范与绿色消费间的关系显著,非标准化系数β=0.761,t=3.987,p<0.001。说明社会规范对绿色消费的促进作用显著。方差分析结果表明各社会规范组的绿色消费意愿不存在显著差异,故假设H1再次得以部分支持。

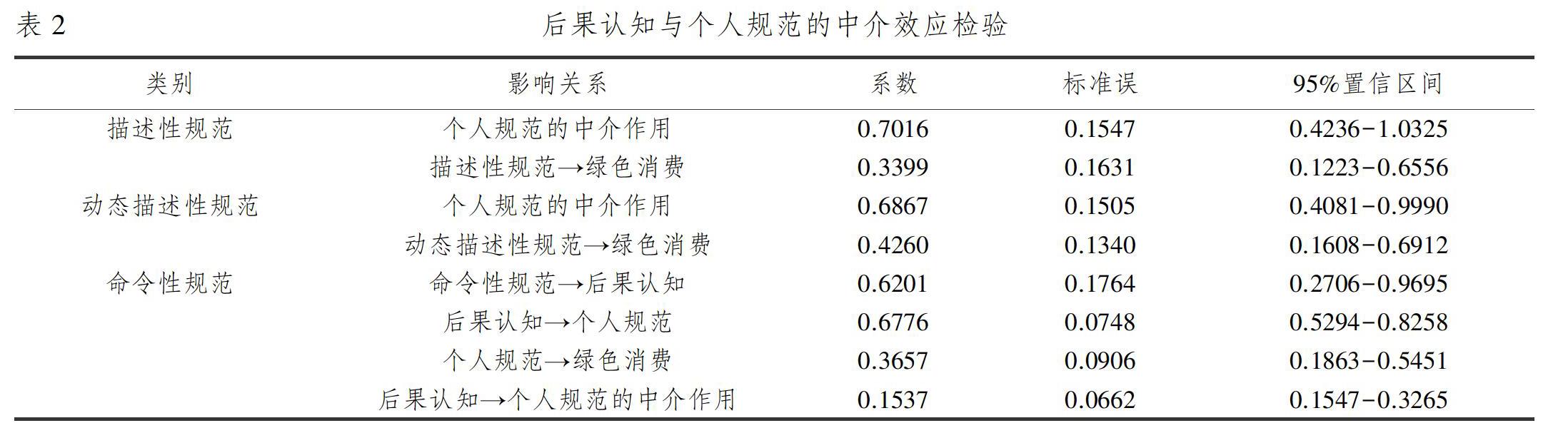

为了检验个人规范在描述性规范与动态描述性规范、命令性规范影响绿色消费过程中的中介作用,参照Hayes(2013)提出的Bootstrap中介效应检验方法[31],本文采用SPSS21.0软件中的PROCESS程序,选择model 4,在95%置信区间下进行5000 次抽样。结果表明(见表2),个人规范在描述性规范与绿色消费间的中介作用显著(Indirect Effect=0.7016,SE=0.1547,LLCI=0.4236,ULCI=1.0325),控制个人规范的中介作用后,描述性规范对绿色消费意愿的影响依然显著(β=0.3399,SE=0.1631,LLCI=0.1223,ULCI=0.6556),个人规范发挥部分中介作用。个人规范在动态描述性规范与绿色消费间的中介作用显著(Indirect Effect=0.6867,SE=0.1505,LLCI=0.4081,ULCI=0.9990),控制个人规范的中介作用后,动态描述性规范对绿色消费意愿的影响依然显著(β=0.4260,SE=0.1340,LLCI=0.1608,ULCI=0.6912),个人规范发挥部分中介作用,故假设H2得以支持。

检验后果认知、个人规范在命令性规范影响绿色消费过程中的中介作用。检验方法与上述中介检验方法相一致。结果表明(见表2),命令性规范对后果认知的影响显著(β=0.6201,SE=0.1764,LLCI=0.2706,ULCI=0.9695),后果認知对个人规范的影响显著(β=0.6776,SE=0.0748,LLCI=0.5294,ULCI=0.8258),个人规范对绿色消费意愿的影响显著(β=0.3657,SE=0.0906,LLCI=0.1863,ULCI=0.5451),后果认知影响个人规范所起到的中介作用显著(Indirect Effect=0.1537,SE=0.0662,LLCI=0.1547,ULCI=0.3265)。另外,命令性规范对绿色消费的影响不显著(β=0.1245,SE=0.1571,LLCI=-0.1866,ULCI=0.4357)。上述结果说明命令性规范对绿色消费的影响完全通过后果认知和个人规范的先后中介作用实现,故假设H3得以支持。

四、研究结论与讨论

绿色消费具有天然的社会属性,然而现有研究却忽略了消费者的社会性特征以及社会规范对绿色消费的影响。依据社会规范分类的研究成果,本文将社会规范划分为描述性规范、动态描述性规范和命令性规范,具体探讨了社会规范对绿色消费的影响及存在的差异,并对社会规范与绿色消费间的内在作用机制进行了验证,得出的主要结论有:(1)描述性规范、动态描述性规范、命令性规范会促进绿色消费,三者对绿色消费的促进作用无显著差异。(2)描述性规范、动态描述性规范激活消费者的个人规范,个人规范在描述性规范、动态描述性规范影响绿色消费过程中发挥部分中介作用。(3)命令性规范引发消费者的后果认知,进而激活个人规范,后果认知与个人规范在命令性规范影响绿色消费过程中发挥完全中介作用。动态描述性规范对绿色消费的促进作用与描述性规范、命令性规范无显著差异,其原因可能在于:本文关注的是以创造环境利益为主的绿色消费行为,而Sparkman和Walton(2017)的研究关注的是与自身利益相关的行为,绿色消费行为具有明显的利他特征,同时也需要消费者在经济利益等方面做出一定牺牲,付出额外的努力。虽然动态描述性规范可以描绘出绿色消费群体趋势的变化,让消费者感知到他人的努力程度与从事绿色消费的正确性,但由于绿色消费所具有的需要消费者付出额外成本的独特特征,并不能进一步有效刺激消费者的绿色消费,从而使得动态描述性规范与描述性规范对绿色消费意愿的促进作用无显著差异。

本文的管理启示主要有以下几点:(1)发挥描述性规范、动态描述性规范对绿色消费的引导、示范作用。政府应发挥绿色消费的带头作用,全面推进绿色办公,优先采购节能、节水设备等,同时在权威媒体报道绿色消费的理念经验和做法,形成绿色消费的描述性规范,潜移默化地影响消费者的绿色消费意识。企业可以灵活运用描述性规范、动态描述性规范信息,如在产品销售界面标注“已有XX人购买”、“月销售量XX万,销售量冠军”等信息,通过描述他人购买的具体信息,激发消费者的绿色消费意愿。(2)发挥命令性规范对绿色消费行为的监督作用。政府可以通过媒体宣传、政策引导等多种方式运用命令性规范来维持绿色消费的高压态势,使绿色消费成为全体社会成员的共同消费理念;同时,加大对非绿色消费行为的曝光度和批评度,激发消费者非绿色消费的后果认知。企业可以在产品宣传信息中加入命令性规范信息,如在产品广告中加入“非绿色消费已不被人们所接受”、“为你点赞”等词语。(3)提高绿色消费的个人规范激活水平。个人规范在社会规范促进消费过程中发挥了中介作用,要实现社会规范对绿色消费的促进作用就需要重视个人规范的激活。根据价值观-信念-规范理论,个人规范的激活需要消费者树立正确的价值观、环境态度,产生危害环境行为的不利后果认知、责任归属,其主要的激活路径是环境宣传教育。因此,政府应明确新闻媒体的环境宣传教育责任,设立环境教育专栏,形成环境宣传教育的社会氛围;依托社区、企业、机关、学校等组织形式,制定不同受众、方式多样的环境教育体系;充分利用节日、环境事件等各类活动,引导消费者参与到环保实践活动中,提高消费者的环境保护参与意识,最终激活绿色消费的个人规范[32]。

本文还存在一些研究不足和局限:(1)绿色消费包括产品购买、使用和处置三个阶段,本研究仅关注了产品的购买阶段,社会规范对使用和处置阶段绿色消费行为的促进作用还有待进一步检验。(2)个人规范的激活不仅需要外在的社会规范,同时也会受到个体环境价值观的影响,未来的研究可以进一步探索环境价值观的作用,建立起绿色消费的综合理论模型。

参考文献:

[1] Toker-yildiz K, Trivedi M, Choi J, et al. Social Interactions and Monetary Incentives in Driving Consumer Repeat Behavior[J].Journal of Marketing Research, 2016, 54(3):364-380.

[2] Nolan J M, Schultz P W, Cialdini R B, et al. Normative Social Influence is Underdetected[J].Personality & Social Psychology Bulletin, 2008,34(7):913-923.

[3] Smith J R,Louis W R,Terry D J,et al. Congruent or Conflicted? The Impact of Injunctive and Descriptive Norms on Environmental Intentions[J].Journal of Environmental Psychology,2012,32(4):353-361.

[4] Newman G E,Gorlin M,Dhar R. When Going Green Backfires: How Firm Intentions Shape the Evaluation of Socially Beneficial Product Enhancements[J].Journal of Consumer Research,2014,41(3):823-839.

[5] 盛光华,葛万达. 社會互动视角下驱动消费者绿色购买的社会机制研究[J].华中农业大学学报(社会科学版),2019(2):81-90,167.

[6] Kronrod A,Grinstein A,Wathieu L. Go Green! Should Environmental Messages be so Assertive?[J].Journal of Marketing,2017,76(1):95-102.

[7] Vol N. Antecedents of Green Purchase Behavior: An Examination of Collectivism,Environmental Concern,and PCE[J].Advances in Consumer Research,2005,32(1):592-599.

[8] 盛光华,葛万达,岳蓓蓓. 贯彻十九大精神 建设美丽中国——消费者自我概念对绿色购买行为的影响[J].商业研究,2018(12):1-10.

[9] Cialdini R B,Trost M R. Social Influence: Social Norms,Conformity and Compliance[J].Annual Review of Psychology,2004,55(1):591-621.

[10]凌文辁,郑晓明,方俐洛. 社会规范的跨文化比较[J].心理学报,2003,35(2):246-254.

[11]Cialdini RB,Reno RR & Kallgren,CA. A Focus Theory of Normative Conduct: Recycling the Concept of Norms to Reduce Littering in Public Places[J].Journal of Personality and Social Psychology,1990,58(6):1015-1026.

[12]Jacobson R P,Mortensen C R,Cialdini R B. Bodies Obliged and Unbound: Differentiated Response Tendencies for Injunctive and Descriptive Social Norms[J].Journal of Personality & Social Psychology,2011,100(3):433-448.

[13]张福德. 环境治理的社会规范路径[J].中国人口·资源与环境,2016,26(11):10-18.

[14]Stok F M,Ridder D T D D,Vet E D,et al. Don′t Tell Me What I Should Do,but What Others Do: The Influence of Descriptive and Injunctive Peer Norms on Fruit Consumption in Adolescents[J].British Journal of Health Psychology,2014,19(1):52-64.

[15]Sparkman G,Walton G. Dynamic Norms Promote Sustainable Behavior,Even if it is Counternormative. Psychological Science,2017,28(19): 1663-1674.

[16]Cialdini R B,Goldstein N J. Social Influence: Compliance and Conformity[J].Annual Review of Psychology,2004,55(1):591-621.

[17]Godes D,Mayzlin D,Chen Y,et al. The Firm′s Management of Social Interactions[J].Marketing Letters,2005,16(3-4):415-428.

[18]Magill,Northen F. International Encyclopedia of Sociology[M]. New York: Fitzroy Dearborn,1995.

[19]戚海峰. 中国人从众消费行为问题探究——基于控制的视角. 经济与管理研究,2011 (1):24-32.

[20]Schwartz S H. Normative Influences on Altruism[J].Advances in Experimental Social Psychology,1977,10:221-279.

[21]Ebreo A,Vining J,Cristancho S. Responsibility for Environmental Problems and the Consequences of Waste Reduction: A Test of the Norm-Activation Model[J].Journal of Environmental Systems,2003,29(3):219-244.

[22]Chen Y Y,Hong Y Y. Different Ways to Resolve Discrepancy Between Descriptive and Injunctive Norms Across Cultures[J].Journal of Cross-Cultural Psychology,2015,46(10):1316-1319.

[23]Lawrence N K. Highlighting the Injunctive Norm to Reduce Phone-Related Distracted Driving[J].Social Influence,2015,10(2):109-118.

[24]Bertrandias L,Elgaaied-gambier L. Others′ Environmental Concern as a Social Determinant of Green Buying[J].Journal of Consumer Marketing,2014,31(6/7):417-429.

[25]Paek H J,Lee H,Hove T. The Role of Collectivism Orientation in Differential Normative Mechanisms: A Cross-National Study of Anti-Smoking Public Service Announcement Effectiveness[J].Asian Journal of Social Psychology,2014,17(3):166-176.

[26]Ku H H,Wu C Y. Communicating Green Marketing Appeals Effectively: The Role of Consumers′ Motivational Orientation to Promotion Versus Prevention[J].Journal of Advertising,2012,41(4):41-50.

[27]Lin C J,Chen H Y. User Expectancies for Green Products: A Case Study on the Internal Customers of a Social Enterprise[J].Social Enterprise Journal,2016,12(3):281-301.

[28]White K,Simpson B. When Do (and don′t) Normative Appeals Influence Sustainable Consumer Behaviors?[J].Journal of Marketing,2013,77(2):9-78.

[29]Griskevicius V,Tybur J M,Bram V D B. Going Green to Be Seen: Status,Reputation,and Conspicuous Conservation[J].Journal of Personality & Social Psychology,2010,98(3):392.

[30]Stern P C,Dietz T,Abel I,et al. A Value-Belief-Norm Theory of Support for Social Movements: The Case of Environmentalism[J].Research in Human Ecology,1999,6(2):81-97.

[31]Hayes,F. Introduction To Mediation,Moderation,and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach[M].New York: The Guilford Press,2013.

[32]柯偉,毕家豪.绿色发展理念的生态内涵与实践路径[J].行政论坛,2017(3):124-128.