30 年前的照片:见证晋宁多民族巨变的生活

2020-10-16周明清

□ 文·图/周明清

1987 年晋宁中谊村远望。

滇池西南岸的晋宁,距离昆明主城区60 余公里。滇王印、郑和等闪亮的历史文化符号,揭示了晋宁深厚的底蕴。晋宁被外界忽略的一面是,它同时也是多民族生活的地方:南部山区有两个彝族乡,境内的少数民族不仅有彝族、回族,也有哈尼族。此外,晋宁虽距现代化的中心城市较近,但山区的生活一度较为贫困,而今这里发生了巨大的改变。

这组作品由晋宁本土摄影家周明清拍摄,时间分别为1980 年代中期、90 年代初和2018 年、2019年两个不同时期。通过相隔近30 年,同一人物在同一地点,相同摆姿的对照式拍摄,周明清勾勒出晋宁在过去几十年里呈现的沧桑巨变。

2019 年晋宁中谊村远望。

1988 年宝峰镇汉营村打谷场上荡秋千的汉族老人。

2019 年汉营村打谷场上(与左图同一位置)学打太极的老人。

摄影人自述

1983 年,在国有企业上班,业余时间我开始在周边拍摄。

“民族的就是世界的”,对民族题材,当时就有朦胧的好奇心。当年我所知道晋宁的民族村,六街有两个,二街也有两个,宝峰一个,最具少数民族色彩的地方是双河彝族乡和再远一点的夕阳彝族乡。

那时上班加班后,单位会给加班补休券,去县里面找熟人开介绍信补休几天。县委精神文明办公室出具介绍信,先把沿途要去的地方写上,然后就走上探访之路。

1985 年河泊所村杨成家在建盖新房,请注意对联。

2019 年河泊所村杨成家重新建盖的新房,图中左二为34 年前对联书写者,左三是长大后的女孩。

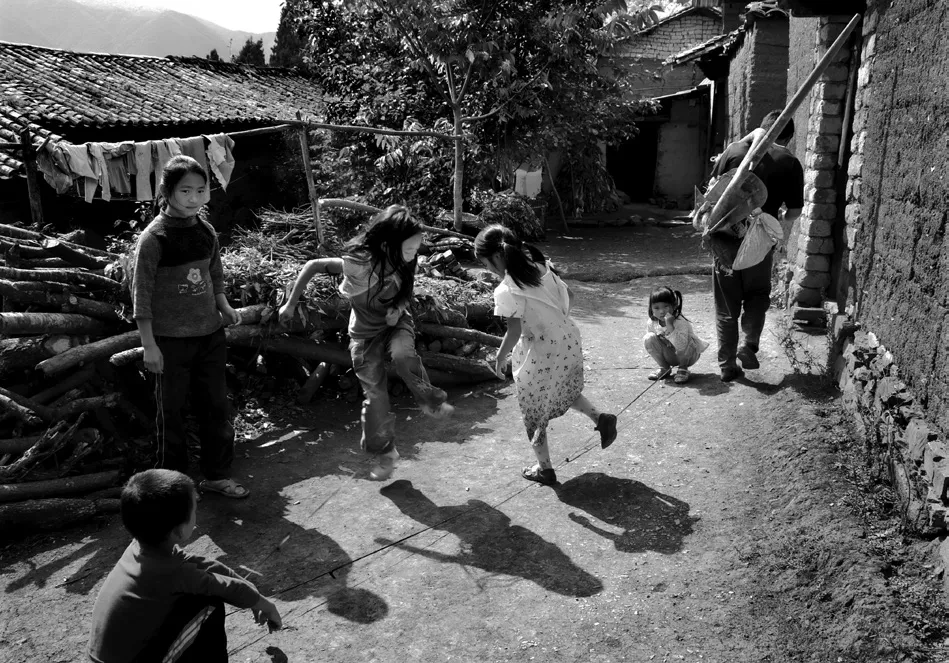

2008 年二街镇响水彝族村在村里跳橡皮筋的村童。

2019 年二街各村均有幼儿园,图为幼儿园的小朋友在建国70 周年登上乡里的大舞台演出。

有介绍信才有接待,有吃、住的地方。那时候,没有旅馆,乡街子也只有赶街天有人,即便街天,早上人多,午后人散,就剩空场地。村子里的小卖部,也只卖烟酒、糖果,和常用的农具,而且白天一般不开门。有点像早晚门市。

骑自行车可以到村子,坐公共车只能到乡镇,剩下就走路。一次往返三四天。就这样,走了很多地方,拍了很多人。

2018 年我拿着老照片,开始重访拍摄。难度大,工作量大,经常找不到人,找到人,不明白你要干什么,防备你。2019 年区委宣传部副部长找到我,他觉得这样的拍摄,反映社会变化,很有意义。支持我拍摄,派了工作人员跟我一起寻访老照片上的人。

拍摄时,我尽可能真实为主。这类摄影,很难拍得很好看,真实、自然就可以了,如果能捕捉动态,能抓住一些瞬间就更好。

80 年代拍摄,不具备现在的纪实观念。受那时观念的影响,当时山里人许多精彩的生活细节没有记录,至今遗憾。

1983 年10 月赖家村的哈尼族老师林学义在简陋的小学校上课的情景。

2016 年双河乡田坝彝族村的老人们在试玩新安装的健身器材。

2018 年6 月在林学义家,老人看到了35 年前他在村里小学教书的照片,感慨万分。

现在重访,30 多年,变化显著。

城乡差距确确实实缩小了,人民生活的水准,确确实实提高了。

晋宁“一县一业”的花卉产业,让那些种花人富起来了。房子一栋栋地盖,大多数家都有车,妇女们去广场跳舞,开着车去。那些山里的彝家老人甚至相约结伴,包车去玉溪、通海等地游玩,她们盛装出发,彝家妇女所到处总是唱唱跳跳,有的还去了北京、上海。

小石板桥这些过去晋宁最偏远的地方,现在去一趟也就一个多小时。村村水泥路直达;小石板河村、赖家新村,在各级政府的关怀下,一家一户住进小楼房;尽管山区收入比外面坝子少一些,但养老肯定没有问题。他们种夹豆,天不亮就到街上卖,八点九点就运到昆明拉走了,都是出省的。这里的生活正像赖家新村林学义等老人所说,“要不是共产党,要不是习主席,现在这种日子,是做梦都不敢想的”。

2018 年至今,在晋宁的回访拍摄,我与汉族、彝族、哈尼族等各民族老朋友,共同见证晋宁的山乡巨变。