赵昌平评批《天香》

2020-10-15王安忆

编者按:王安忆2011年问世的长篇小说《天香》,因描绘明末清初上海士绅家族跨越百年的兴衰沉浮而广受关注。王安忆谈及这部“涉史”小说的创作过程时,多次提及好友——资深出版人、古典文学专家、上海市文史研究馆馆员赵昌平给予的帮助与支持。从“天香”书名的灵感来源、一路写一路电话求教的对象、一大叠满纸烟味熬夜写就的书稿审读意见、撰写长篇导读《天香·史感·诗境》到做客思南文学之家对谈“小说考据学”,治学严谨的赵昌平对老友的用心之作“挑刺”之余,激赏不已,寄予厚望。在昌平先生辞世两周年之际,本刊约请著名作家、上海市文史研究馆馆员王安忆撰写《赵昌平评批〈天香〉》一文,她以细腻、感性的笔触追忆创作《天香》过程中,亦师亦友的赵昌平以其深厚的学术素养为小说细节的真实一路把关的过往及至情至性的赵大哥始终走不出爱妻猝然离世的哀伤等细节,令人泪目。文末附赵昌平致王安忆函三通,以志纪念。

疫情时候,闭户锁足,最合适做的事就是整理。平常日子有心或无意的收纳,不期然间拿到手上,什么样的心情都有。赵昌平,我从不称先生,直呼其名,兴之所至则喊一声“大哥”,这一叠信是赵昌平替我通读《天香》写下的。详细的批改记在打印稿上,总共34万字的打印稿,A4纸摞起来盈尺之高。后来,在“思南读书会”对谈,还用过一回,此刻却遍搜无果。屈指算来,近十个年头过去,不定哪一回清廓将它处理了,哪里知道赵昌平陡然已成故人,后悔也来不及了。

让赵昌平看小说稿,实在是过分的要求。在一个古籍学者的历史视野里,新文化固然普惠济世推动进步,但回到专业领域,不免浅近了。尤其小说,大约更属“末技”。但是呢,也不完全没有来头。他主政的古籍出版社,曾经组织过选题:当代女作家写古代女作家。赵昌平希望我写的是晚清民初词人吕碧城,给了相关书籍资料。因我不擅长历史演绎,最终没有接这单活,但自此知道这位鼎革之变中的女史,经历新旧人事,和秋瑾有过一宿交谊,清晨醒来,只见床前地上,“官式皂靴之双足”,真可谓摩登女子。有此前事,就知道赵昌平主攻诗学,又以唐代为专门,却不排斥小说。《天香》起于晚明,虽然虚构,但人、物、事均生发彼时彼地。小说做的就是仿真,尤其我这一路写实原教旨主义,顶顶计较,最怕出错,铸成硬伤,便漏底了。因此,《天香》自动笔起,就一直麻烦赵昌平。用典问他,查典问他,释典也问他。写到家道式微,生子落地的时辰适为“日再旦”,日食是大气象,应有载录,但史册浩如烟海,尝试多条入径不得,还是问赵昌平。只一听,便道“本纪”,仿佛“芝麻开门”,阿里巴巴的石壁动摇了。一路写一路问,临到结稿,请他审一遍,似乎也是水到渠成。

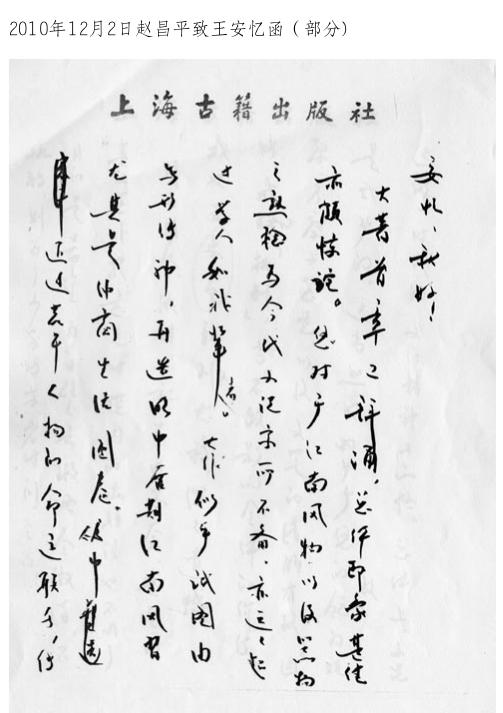

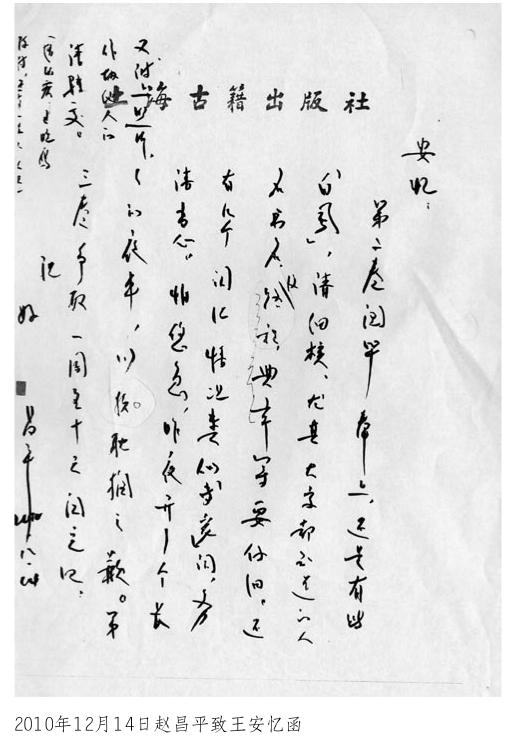

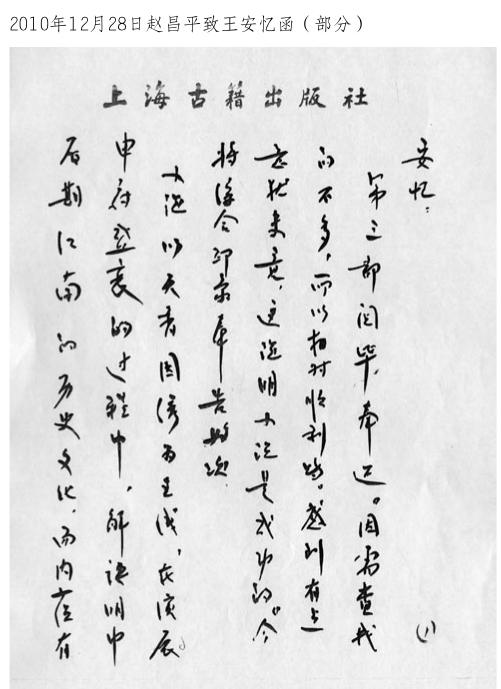

为赵昌平想,挺不划算,派遣差使没得逞,反生出一桩劳役。从他返回的文稿看,满纸香烟味,还有星点的烫痕,就知道熬夜的辛苦。排序日期,小说结束于2010年10月27日;他的三封信相继为12月2日、12月14日、12月28日;2011年1、2、3期,即1、3、5月刊登《收获》,同年5月人民文学出版社即成书发行,流程压得很紧,把他催得够呛。原件上的批点不论,单只看这几封手书,可见出阅校得仔细和严密,到第三卷,竟然评判小说的情节结构以及人物,似乎是看进去了。记得稿上有一处,家中子辈匀出老太爷殡葬的银子刻书,赵昌平在边缝写下几行,意思是如此不孝不伦,这家人已经败到底了!冷静的学者激怒了,小说确能移情呢,不禁有小小的得意。

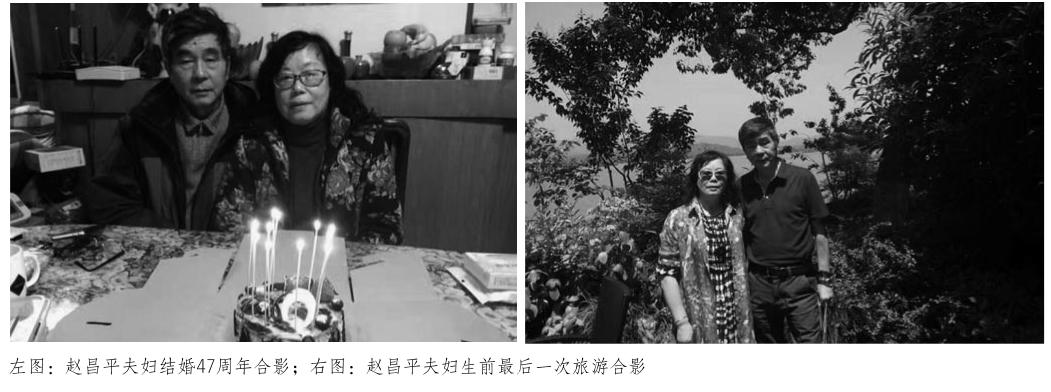

有一回,搭赵昌平便车回家,拉开车门,前座有女子回头,眉眼细致,面容十分和煦,微笑地看我。这是第一次见他太太包国芳。他们俩,同一街区居住,中学同窗,一文一史,且为同道,当年恋爱,他送她的信物却是我母亲的小说集《静静的产院》。所以嘛,古典的爱情,不还是要新文学牵手!

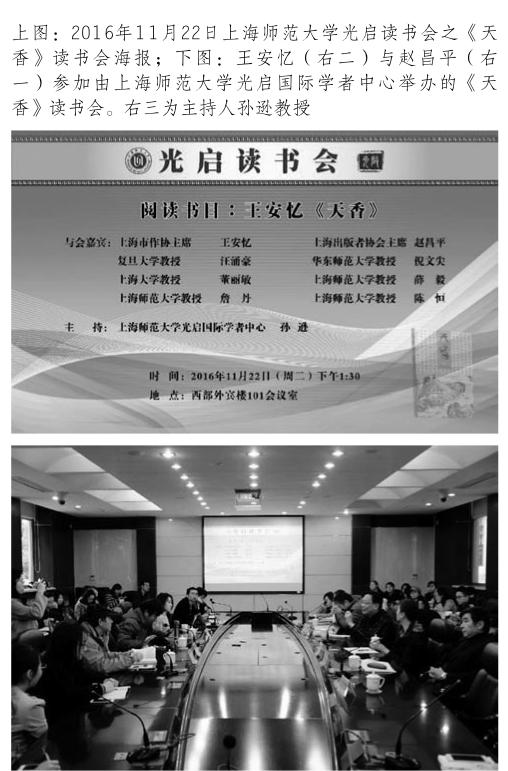

2016年11月,上师大孙逊教授专为《天香》举办论坛,赵昌平和包老师都到了。会散已是下班高峰,学校倒是备有便餐,但吃饭又过早了,于是,我随他们夫妇决定回家。暮色中人车熙攘,出租车是无望了,因是要道,十数班公交停靠一个站头,荧光屏上下滚动,目不暇接。包老师帮我计算路线,同时规划他们的。前后左右都是急着回家的人,车辆倏忽来,倏忽往,灯光明灭中一张张焦虑的脸浮凸起又隐退去。我暗中想好,倘若他们的车先来,就做拖油瓶跟去,赖一顿晚饭,那时候形势也缓解了。总之,决不能一个人留在漕溪路,简直是遗世孑立的意思。结果是我的车先到,惶遽中不及告别,前脚上去,后脚门就关了。这一个场景在以后的日子里,常出现眼前,仿佛藏有隐喻,喻示人世的暌违。

下一年秋,看到一篇关于《山海经》的文章,知道赵昌平在撰写《中国神话概论》,即发短信推荐,回复来的竟然是包老师猝离的消息。其时,殡仪入殓都已完毕,不知说什么才好。稍缓过神,便电话戴燕葛兆光夫妇,一并和他见面。葛兆光在东京,当即定在回沪第二天。我和他说,原则上同意,但时间不对,每周这一日必去松江住所。问下一日去不行吗?不行,他很坚决,和包老师有约,需静候。乍一聽,不免身上起栗,平息后便想起高鹗后续《红楼梦》四十回里,宝玉独卧等黛玉入梦。学人总是批评高续,我却不以为然,深觉多般好处,心领神会曹雪芹,这里就是。尤其一夜无有邂逅,避开了言情小说的俗套。可赵昌平却是另一番际遇,说有机会面晤再详述。这一日不行,再换一日,也不行,还是和包老师有碍。几次三番,终于择中一日,到地方,他环顾周围,怅惘道:这是我和包老师最后一次来过的地方!顿时觉得,到处都是故人身影,躲也躲不开。

看赵昌平,样貌依旧,但衣服很空,就知道人是销蚀许多,但神情并不焦苦,还隐隐有怡然之色。一晚上尽谈包老师,从过往经历起,渐渐升至形而上,说对世界有新发现,远不是实证的这一个。深问进去,却又不答,将至终席,方才说了一个梦境。包老师穿新衣裙,梳新发式,芳华年月,手里拖拽一具拉杆箱,款款走去,他疾步追赶,前头人则回眸一笑,说:你莫来,你莫来!我们说:这不是吗?不要你去,你要好好生活!这顿饭吃的,让人着急,这般痛事,他不止不努力解脱,反有一种享受。他仿佛背我们而去,越行越远,是要走去哪里呢?无可奈何之余,唯相信时间,可说最后的托底。这一段,我与他保持着不疏不密的短信来去。有一回,他说在写和包老师的往事,渐渐增至40万字,又一回,说他重拾搁置的计划,发现进行得下去了。迹象表明,他正驯顺于日复一日,恪守天命,将人生进行到底。世事难料,不知道哪一节忽然失衡,力量倾斜,事情又退回去。第二年春夏之交,距包老师走不满一年,赵昌平去世。

五品官门用青碧绘饰,三间三架,黑油锡环。又有浮沤。一说那门环后的部分,我总认为即您讲的锡钉,供再核。又篾席上恐也吃不住钉。

龙骨一称,一般专指船的轳轴,不知何以用在门上,是否当地习俗?

墙:烽火墙一称不知何据,从描写来看似指外墙,外墙一般称院墙。又烽火专指边疆示警所用者,怎么也与外墙扯不上边。颇疑当地叫作“风火墙”,如有此称,请核一下,如无则不宜用,因外墙固有隔离风火之用。但旧宅第内一般都有一道防火的夹弄。

3.居处:您说兄弟各占宅子一半,老太太居中——大堂,中庭,正院。这也叫人看不懂。因大宅均有几进——门厅、前厅、中堂、后厅等,各有宅院。门厅来客暂伺候之用,前厅或后厅,为一般接待客人处,中堂是一家会聚与典礼处,重要客人亦有在中堂接待者。一家人居住部分一般在中堂后厅两侧与后院。若兄弟各占一半,则是纵向分隔,如何可能?

想来家庭人员所居住部分,老太太居中,兄弟分居二侧,还是正房与厢房之分。这也有点问题,一般官宦之家,嫡长为尊,与诸弟有所区别。也许老太太特强悍,居中也讲得过去。但兄弟恐仍不会等量齐观。

4.宅第大框架有规范,细部如亭台楼阁变化多端,各家的尊卑处分也有所不同,最好找一处今存明清旧宅为参照,再有所变化。

5.背景:明清江南富家应有一定经济背景,这对各家风气影响极大,其商人兼官实力雄厚者大体有以下类型:a.世宦积累,或兼点商务;b.官商,如任织造、盐运者;c.大地主兼大手工作坊者;d.海通者,即做外贸,这一类最有江南特色,沈万三即其例。

建议对书中所及各家之背景,有所定位。

6.楠木楼:似过奢。清东陵唯慈禧殿为楠木殿,现为国宝,亦非全楠木制成。或您有所本,则宜适当节制笔墨。

二

安忆:

第二卷阅毕,奉上。还是有些“白虱”,请细核。尤其大家都知道的人名书名,及路程、典章等要仔细。还有几个词汇情况类似“专宠”词,务请当心。怕您急,昨夜开了个长长的夜车,以报耽搁之歉。第三卷争取一周至十天阅完吧!

祝好

昌平

2010.12.14

三

安忆:

第三部阅毕,奉还。因需查找的不多,所以相对顺利些。感到有点意犹未竟,这说明小说是成功的。今将综合印象奉告如次:

小说以天香园绣为主线,在演展申府盛衰的过程中,解读明中后期江南的历史文化,而内蕴有您对于天人之间的哲理性思索。浓郁的文化氛围与淡淡的哲理气息,是有别于时下作家的显著特色。

绣品是焦点,而对园林、市井、文房、茶烟、花木、舟桥……众多的文化物件的细腻描摹,看似随手拈来,却又辐凑于绣品,从而使天香园绣具有文化品格而活了起来,使围绕绣品的天香园人活了起来。这颇像我们小时看的万花筒,拆开来不成片段,而组成一体,则似华严世界,多棱映照,幻化成一幅幅美丽的图案。而“旧时王谢”的隐含意识,便因此“幻化”而得以自然的体现。历史题材小说的真实,不在于都有史事依凭,而在于高于史象的时代氤氲与历史动向,这一点您做到了,且相当好——不是靠推理,而是凭仗真心,心中真的艺术展演。

小说有点像“红楼”,可说是“红楼”后描写家族生活,细节真实最出色的一部(比起您过去的《长恨歌》等又有进展)。然而又非一味依傍“红楼”。“三部曲”,以申府三代奇女子对于天香园绣的血肉相连的关系,相续相生地展開情节,其难度恐高于“红楼”之以宝玉钗黛关系为经,层次也因此更为丰富。男子其实均为女子陪衬,也有“红楼”影子,然而并非水与泥之比这般简单,生活场景的细腻,自然也接成“红楼”,然而诸色事物均成为天香园绣的底蕴,确为创新。一种淡淡的哀愁,是“天香”与“红楼”共有的基调,然旧燕在俗世之新生,又体现了您有别于“红楼”的历史文化解悟。我不能捧您为超越“红楼”,但承中有创,确非溢美。

语言很美,对近世文言的化用,自成一种雅丽而内含激情的风格,淡中腴,腴中淡,现在很少见到了,这就是文学。

一物二面,我以为尚有可改进之处。

主线:天香园绣的主线,我是读到第二部方明白的。第一部是场景最开阔的一部,涉及的文化部类尤多,有目不暇接之感。也许您本意是在为绣品作历史文化铺垫,这是必要的,然绣的成分薄弱了些,记得三分之二篇幅后方集中写绣。建议在一开始就要让读者知道——或明写或暗示——天香园绣是全书主线。从而使三部分呵成一气。私以为在第一部前三分之二,宜为绣预留一些点状的伏笔。看得出,您对于各文化部类都下过苦功,也因此写得很精彩,总体到位,但多少有些不忍割爱的意思。也因此读者于目不暇接中,可能会感到把握不住脉络。不是一定要割爱,然宜如百川归海,使一般读者也能感到绣与其他文化部类的关系。

人物,三代女子的命运遭际与绣血肉相连,且各有个性,各有解悟,共同创造了天香园绣这一“天工开物”,写得有层次。然而也正因此宜尤其注意,因未设一二位贯穿终始的人物而容易产生的文章的断裂感。希昭,在您的设计中是一个承上启下的人物,但登场晚了点。是否可考虑在保持三代女子的基本格局的同时,让某一位角色贯穿始终呢?从现有格局看,柯海应是较合适的人选。柯海实际成了第一部的主角,抢过所有女性,但第二部起就基本出局了,有点可惜——相对而言,书中男子的形象不及女子,有的走马灯似的匆匆上场下场,也许在您的设计中他们都是奇女子的陪衬——柯海是所有男子中着墨最多,也较成功的男性,尤其是他最能体现明中后期的士风。是否可让他成为天香园绣史的一位见证人呢,这样第一部与第二、三部的联系也会紧密起来。须知第一部与后二部多少存在的脱节,是大作结构上最须细加考虑弥补的缺陷。又,柯镇兄弟的异路,占第一部的大量笔墨,或许是印证您的空有虚实观念,也成为绣的双重气质的底蕴,但如何与主线勾连是个问题。第二部的阿潜,第三部的阿暆,在您都或有与三代女子并行,以见风气人性之演变关系,但感到其间关系略逊于女子系列,至于其他历史人物的出场与主线的关系,展开似尚不够,要融成一幅完整的历史文化画卷,尚待继续加工。全书仅20多万字,似可加数万字,使过于仓促处丰满些。

语言方面的小疵,前已多次提到,不赘。有一点很可贵,语言的历史感。今世作家多以时尚为精彩,而您转向历史语言汲取营养以丰富您的当代书面语,从而有一种他人不备的韵味。这是五四后作家的优良传统,今日复见于此,令人欣慰。

上海河道、街坊的地理位置或有出入,最好再实地走一遍。我少年时生长于南市,较熟悉,您的描述,引起我不少真切的回忆,故很享受。下周如有空,我可陪您再去走一遭,应当有用。

真实史事要再核对一遍,以免出错。

《收获》刊载后,建议您再花二三个月修订完善,然后再出书,以臻完善。

好了,看人挑担不吃力,信口雌黄,佛头着粪,望勿见责,能挑王安忆的刺,对我也是一种荣幸。

顺祝

完满成功

昌平

2010.12.28

责任编辑 周峥嵘